Алексей Шмаринов

Абрамцево – судьба моя

Бесконечно любимой супруге моей Карине посвящаю

Т.Т. Салахов.

Портрет А.Д. Шмаринова. 2004 г.

© А.Д. Шмаринов, 2013

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2013

Абрамцево в искусстве и жизни Алексея Шмаринова

Алексей Дементьевич Шмаринов принадлежит к числу широко известных художников, на протяжении долгого времени, более полувека играющих заметную роль в жизни российского искусства. Ему была предназначена судьбой счастливая, но по-особому трудная творческая биография. Принадлежать к знаменитой художественной династии, на самом деле, не только привилегия и облегчение жизненного пути, но и род проклятья, – чтобы избавиться от него, нужно проявить упорство и недюжинную силу воли, а главное, собственный, не привитый семьей, не наследственный, а в совершенной степени личный талант. Нужно было не затеряться в семейной славе, не дать постоянно окружающим прекрасным примерам овладеть созданной самим художником иной и особенной индивидуальностью. Мастеру это в полной мере удалось. Он нашел и свои темы, и личный почерк, оставив в памяти самое ценное, что дал ему отец, его окружение: людей, взгляд на искусство и природу.

Особую роль сыграло в жизни и творчестве атмосфера Абрамцева, места, где ему привелось провести долгие годы и посчастливилось встретиться со многими замечательными художниками и где вдохновение приходило ко многим великим мастерам, вдохновленным красотой природы и вдохновенностью памяти этого необыкновенного места. Алексей Дементьевич всегда тонко и остро чувствовал особую абрамцевскую атмосферу, заложенную Аксаковыми и их гостями, включая Гоголя и Тургенева, затем Мамонтовыми и созданным ими художественным кругом, столь важным для истории русского искусства. Но нельзя забывать и еще одно Абрамцево – не менее существенное в художественной жизни – более полувека работы и жизни, здесь выдающихся советских художников, именно в этом памятном месте создававших искусство России середины и второй половины XX столетия. Все это вместе создавало удивительное пересечение разных слоев и типов художественной памяти, существенной для многих, но особенно ярких в воспоминаниях Алексея Дементьевича.

Художественную династию Шмариновых, в «обе стороны» от Алексея Дементьевича – и старшее, и младшее поколения – отличала и объединяла органическая и полная, всецелая принадлежность к русской интеллигенции в высоком, историческом значении этого слова. Последнее предполагает именно соединение преемственности и свободы выбора своего пути, а, кроме того, полнейшее, совершенное, само собой разумеющееся профессиональное мастерство и стремление точно выразить новые чувства, рожденные наступившим временем.

Все же на всем протяжении XX века для русской интеллигенции более важной задачей было сохранение традиции, невзирая на любые политические события и катастрофы. В этом есть некоторое противоречие. Миру Россия дала самый страстный и божественно осмысленный, чуть ли не теологический авангард. Для самой себя она оставила прежде накопленные ценности, рожденные многими веками ее развития, и, в первую очередь, конечно, то, что было воспринято из мировой культуры в период от Екатерины Великой до Александра II.

В течение большей части прошлого столетия, особенно в его середине и второй половине, наша культура была «национальным парком», заповедником XIX века, его реализма, изысканной изобразительности и морального императива. К сожалению, особенно при взгляде извне на историю русского искусства этого времени, невнимательным наблюдателям могло показаться, что единственно ценным был только авангард 1920-х – начала 1930-х годов, а остальное оставалось официальным консерватизмом. Это совершенно неверно.

Не меньшим чудом, чем взрывы новаторских «аккордов громовой революционной симфонии», говоря словами Константина Мельникова, было самовыживание традиционных способов мышления, видения мира, человека и природы, характерных для дореволюционной русской интеллигенции внутри культуры формального идеологизма и реализма коммунистической эпохи.

Дожившие до нас традиции этой великой классической культуры сегодня ценны едва ли не больше, чем новаторские идеи, и способны в не меньшей степени «удивить» западного зрителя, а в конечном итоге оказаться столь же важными для развития художественной культуры, что и наследие модерна и авангарда. У нас это пока еще понимают менее отчетливо, чем, например, в Германии. Восприятие творчества Алексея Шмаринова служит весьма ярким примером этого. За рубежом у него было едва ли не больше персональных выставок нежели в России. Один перечень городов, где они проходили, впечатляет: Берлин, Штраубинг, Ландсхут, Пассау, Висбаден, Франкфурт, Мюнхен, Прага, Вена, Париж, Атланта, Аликанте и, кроме того, «экзотические» Аддис-Абеба и Бейрут, Багдад и Дамаск. Везде его произведения имели успех и многие, увы, остались в тамошних музеях и частных собраниях. Это не случайно – и в связи с возрастающим интересом на Западе к выжившим классическим формам русского искусства, да и потому, что художник сам питает настоящую страсть к путешествиям. В молодости он в качестве матроса на торговых судах, обошел в течение нескольких лет чуть ли ни весь мир, рисуя все, что видел, когда было возможно.

Конечно, нельзя сказать, что А. Д. Шмаринов был обойден вниманием и в России. Его первая персональная выставка состоялась через шесть лет после того, как он окончил Суриковский институт, в 1964 году. Он награжден и премией Союза художников СССР, и российской Государственной премией им. И. Е. Репина, Серебряной и Золотой медалями Академии художеств, ему присуждено звание «Народный художник России», он является действительным членом и членом Президиума Российской Академии художеств. Работы А.Д.Шмаринова находятся в более чем сорока пяти музеях России и государств СНГ, в семи крупных немецких музейных собраниях и у коллекционеров нашей страны, Германии, США, Франции, Австрии, Италии, Дании, Норвегии, Японии, и это перечисление можно было бы долго продолжать. Среди его зарубежных наград – «Золотой лавр» /Австрия/ за творческий вклад в развитие изобразительного искусства, престижнейшая немецкая премия Петера Людвига и Серебряная медаль премьер-министра Баварии Франца Йозефа Штрауса. Все же, одним из самых примечательных триумфов А. Д. Шмаринова, стала выставка в залах Третьяковской галереи, прошедшая в честь его семидесятилетия. Она передала в достаточно полной мере (хотя, честно говоря, могла бы быть и значительно больше) картину всего творчества мастера.

Алексей Дементьевич Шмаринов умеет избрать для своих произведений сюжеты, где без всякой навязчивости или аффектации возникают исконные и выжившие, несмотря ни на что, черты русской жизни, природы, архитектуры. Его искусство невольно становится самой судьбой, сохраняющей то, что не должно уйти из окружающего нас родного мира, даже если ему приходится меняться. В живописи и графике мастера в равной степени совершается это спасение нашей памяти, тех ее свойств, которым обязательно следует остаться с нами, коль скоро мы хотим остаться самими собой. Особенно это относится к его произведениям, связанным с абрамцевской природой.

Желтое поле позднего лета на некрутом косогоре, с темными высохшими сорняками и низкими кустами; серые столбы, шагающие к далекой деревне; церковь, белая, стройная, с главой, позолоченной и выцветшей, как поле, встающая над темной, в синеву, зеленью кладбища; небо с уходящими вперед и вдаль дождевыми облаками. Грустно и спокойно, просторно, как бывает все же только в России. Или другой образ: снег; темное-темное нависшее небо, набухшее скорой метелью; синие и фиолетовые заросли, ползущие к лесу с почти черными елками, а дальше – плоские, низкие, уходящие за горизонт холмы, прочерченные лесными опушками, полями, оживленные серыми свечками берез, и помещичий дом, издали кажущийся живым, как всегда желтый, с колоннами, затерявшийся в забытьи ушедшего времени. Кажется, ничего не может измениться – привычная и дышащая веками картина русского пейзажа. Или – парк самого Абрамцево, с его воспоминаниями, живущими в доме, прудах и парке, с их образами в работах художника, такими разными во всякое время дня и года.

Кроме его крупных по размеру станковых акварелей, посвященных по преимуществу русской природе, в творчестве художника обращают на себя внимание монументальные серии гравюр на темы отечественной истории, которые он начал исполнять еще в середине 1900-х годов и которыми увлекался несколько десятилетий. Среди них особенно известны созданные им образы «Героев русского народа XIII–XIV веков» и иллюстрации к произведениям древнерусской литературы. Д. С. Лихачев писал в письме А. Д. Шмаринову об иллюстрациях художника к сборникам средневековых повестей, рассказов и летописей: «…они лаконичны и вместе с тем украшены, прозаичны и одновременно ритмичны, посвящены эпическим темам, но подходят к ним с сильным лирическим чувством… Если Ваши иллюстрации и не похожи на произведения древнерусской живописи (да и не надо, чтобы они были похожи)… зато они воспроизводят наиболее характерную черту древнерусской литературы: ее лаконизм и “геральдичность”». Среди тех, кого изображал А.Д. Шмаринов в своих линогравюрах, святые Андрей Рублев и Сергий Радонежский, Дмитрий Донской и Александр Невский. Эти образы вошли в историю российской графики XX столетия.

Отечественная история и русская природа сплелись в произведениях мастера в великолепное и такое сложное повествование, которое так отчетливо передает зрителю выражение русской души, пронизывающей произведения замечательного художника. И в его пейзажи Подмосковья или Карелии, и в иллюстрации старинных книг, и в путевые зарисовки – во все, что он делал и делает с равным, ровным, как мне кажется, без каких-либо спадов, уверенным в себе, постоянным и высочайшим мастерством, результатом настоящей профессиональной культуры, упорного, долгого, тщательного труда и прирожденного дара быть самим собой в каждой линии, композиции, в сочетании цветов и настоящей любви к тому, что он делает.

Алексей Дементьевич Шмаринов не только – плоть от плоти подлинной русской интеллигенции. Он убежденный хранитель ее традиций и ее памяти. Причем он не остается пассивным зрителем меняющейся культуры, но самым активным образом борется за сохранения ее духа, традиций и наследия. Художник много делает на протяжении всей своей жизни для охраны памятников старины, понимая под этим не только произведения искусства и здания, но и прекрасные панорамы отечественных пейзажей, жизненную среду, рождающую незабываемые чувства. В течение длительного времени, и, особенно, в последние годы Алексей Дементьевич обеспокоен судьбой Абрамцева: исторической усадьбы, парка и его окрестностей. Он мечтает о создании в охраняемом ландшафтном пространстве подлинного музея-заповедника, которых так мало под Москвой, да и вообще у нас в России, и что особенно уместно именно в этом месте, сохранившем память и о светлых людях русского Средневековья и об удивительных личностях Серебряного века и о художниках, с которыми дружила семья Шмариновых в советские десятилетия. Очень хотелось бы, чтобы любовь Алексея Дементьевича к Абрамцеву, любовь деятельная и страстная, рождающая при всей его мягкости и интеллигентности исключительное упорство в нелегкой борьбе за сохранение Абрамцевского очага отечественной художественной культуры воплотилась в столь желанное для него и для всех нас спасение этого удивительного средоточия российского искусства.

Дмитрий Швидковский,

профессор, доктор искусствоведения, действительный член Российской академии художеств

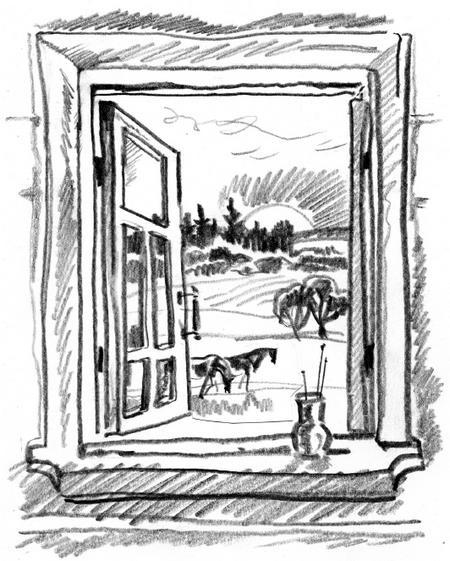

А.Д. Шмаринов. Открытое окно.

Лето 1938 года. Наша семья отправляется из Москвы на отдых в деревню. Мне пять лет отроду. Помню заполненный домашним скарбом открытый кузов грузовика. Подушки, кастрюли, примус, керосинка, сумки с продуктами, моя кровать и полосатый матрац на деревянных ножках, на котором примостился отец с собакой на руках. Первая в жизни дальняя поездка на автомобиле навсегда осталась в моей памяти.

Грузовик, осилив первые пятьдесят километров Ярославки, в селе Воздвиженское свернул на проселок, ведущий к Радонежу, где форсировал речку Пажу и, окутанный облаком пыли, затрясся по колдобинам в сторону Абрамцева.

Тогда, сидя в кабине водителя вместе с мамой, я еще не знал названий сел и деревень, которые были на нашем пути, и предположить не мог, что Абрамцево станет неотъемлемой и очень дорогой частью моей жизни, станет моей судьбой еще задолго до моего рождения. Мой дед по отцовской линии был земским агрономом, и служебные дела передвигали его по городам и весям России. Отец родился в Казани. Казань, Москва, Уфа, предреволюционный Клев… Интерес к изобразительному искусству возник у отца еще там, в Киеве, в раннем детстве. Он с увлечением копировал репродукции исторических картин лучших художников того времени: А. Бенуа, Б. Кустодиева, А. Васнецова… Ну и, конечно же, огромную роль в формировании его художнических пристрастий сыграло живое восприятие прекрасных росписей во Владимирском Соборе и Кирилловской церкви, выполненных В. Васнецовым, М. Нестеровым, М. Врубелем.

Судьба привела отца в дом Праховых, их дом с конца XIX века был одним из центров культурной жизни Киева. Глава дома – историк искусства, археолог, крупный общественный деятель Адриан Викторович Прахов был другом многих выдающихся русских художников. Стены его дома украшали работы живописцев, уже знакомых отцу по церковным росписям.

В 70-е годы XIX века Савва Иванович Мамонтов знакомится в Италии с жившими там стипендиатами Академии художеств В. Д. Поленовым, М. М. Антокольским и А. В. Праховым, сыгравшими в дальнейшем заметную роль в формировании Абрамцевского художественного кружка.

К моменту появления отца в доме Праховых в Киеве Адриан Викторович уже умер, и отец занимался несколько лет художественным образованием у его сына, художника Николая Адриановича Прахова, который с детских лет подолгу жил в Абрамцеве и был дружен со многими великими его обитателями. Весной 1923 года моего деда перевели на работу в Москву. При расставании семья Праховых снабдила отца рекомендательными письмами, адресованными М. В. Нестерову, В. М. Васнецову и И. С. Остроухову – в недалеком прошлом активным участникам Мамонтовского художественного кружка, а также запиской, адресованной дочери С. И. Мамонтова, Александре Саввишне, бывшей в те годы первым директором усадебного музея. Так, что дорога в Абрамцево была нашей семье предопределена.

Обо всем этом я узнал намного позже из воспоминаний отца, а тогда меня пятилетнего увлекло, конечно же, путешествие на грузовике.

Мы подъезжали к Абрамцеву. По деревянному мосту-плотине преодолели речку Ворю и поднялись в гору к исторической усадьбе. Отец отметил свое прибытие в конторе дома отдыха, и, наконец, осилив последний километр бездорожья, наш грузовик остановился у избы в деревне Быково, где в небольшой комнатке с террасой мне и нашей собаке под присмотром няни предстояло провести лето и где должны были разместиться домашние вещи, привезенные из Москвы.

В те далекие годы Абрамцево было домом отдыха работников искусств. Отдыхающих расселяли как в усадебных помещениях, так и в отдельно стоящих деревянных двухэтажных домах, расположенных рядом со столовой на территории собственно дома отдыха в двух-трех сотнях метров от усадьбы.

В одном из таких домов, приютившемся рядом с маленьким круглым прудиком с фонтанчиком посредине, поселились родители. Утром они забирали меня к себе, и я коротал день среди взрослых обитателей Абрамцева на сказочной усадебной территории с Избушкой на курьих ножках, с тремя прудами, глухими чащобами и дивными поющими птицами.

Со временем выяснилось, что тогда, в тридцатые годы, в доме отдыха Абрамцево жили люди, со многими из которых и с их детьми, мне довелось впоследствии пересекаться в жизни.

Там, в Абрамцеве, режиссер Григорий Александров, в перерыве между первым и вторым браком, ухаживал за моей будущей тёщей, звездой немого кино Галиной Кравченко. Её однокурсник из первого выпуска Государственного института кинематографии режиссёр Владимир Немоляев познакомился в Абрамцеве со своей будущей женой Валентиной, и в дальнейшем они родили дорогую подругу нашей семьи – Светлану. Многократно бывал в Абрамцеве и жил в доме отдыха кинооператор Анатолий Головня, с дочерью которого Оксаной нас связала добрая дружба. Художник Николай Соколов из Кукрыниксов, звукооператор Кирилл Никитин, архитектурный начальник Юрий Николаев, организовавший родителям грузовик для переезда в Абрамцево… Всех не перечислишь…

Предвоенные деятели искусств, как мне, малышу, казалось, пожилые дяди и тёти, жили в Абрамцеве своей «возвышенной художественной жизнью», оставляя мне мою беззаботную детскую. Особенно запомнился вкуснейший абрамцевский сотовый мёд, который продавали в сказочной бане-теремке – небольшом рубленом домике, украшенном фантастической резьбой. Кусок сотового меда надолго освобождал родителей от забот обо мне, предоставляя время для общения с друзьями.

Абрамцево жило тогда в основном натуральным хозяйством. Помимо собственной пасеки была еще теплица, а также подсобное хозяйство с разнообразной скотиной и даже своя рыба. В детской памяти остались огромные, как мне тогда казалось, золотые красавцы-караси в бредне, который на моих глазах вытащили местные рыбаки из небольшого пруда, расположенного за спиной недавно построенного кирпичного лечебного корпуса, который и поныне чужаком торчит вблизи главного усадебного дома.

Из тех далёких лет в памяти сохранилась прогулка к таинственному Ахтырскому пруду. Что-то знакомое по иллюстрациям к русским сказкам было в неповторимой красоте здешней природы. Огромный, в сравнении с Абрамцевскими озерцами, пруд в окружении векового леса. Белые водяные лилии на темной воде, обрамленные плоскими зелеными блюдцами листьев, юркие изящные водомерки, скользящие по поверхности воды и, в завершении древней сказочности, в устье пруда, там, где плотина сдерживала речку Ворю, старая мельница с деревянным водяным колесом.

Вероятно, Ахтырский пруд запал в детской памяти незабываемой картиной купания отца. Собственно купание не предполагалось. Мы сидели на берегу. Мне по какой-то причине было велено не подходить к воде. Маму смущала живность, населявшая пруд: водомерки, жуки плавунцы, головастики, всевозможные личинки комаров, ручейников, стрекоз…

К ужасу мамы отец разбежался и нырнул в это густозаселенное подводное царство. Кто знает, в этом сказочном пруду могли обитать и русалки во главе с водяным, и какие-нибудь кикиморы, в конце концов. Наша собака – рыжая такса по кличке Мулат – решила спасать своего хозяина и следом смело бросилась в воду. Но спасать не было нужды. Отец, демонстрируя отменный кроль, уже устремился обратно к берегу, а Мулат решил завершить плавание у него на спине.

Так и запомнился Ахтырский пруд отцовской спиной, разукрашенной дружескими собачьими когтями.

Ещё помню из того времени прогулку в посёлок художников. Родители навещали там своих друзей. Поселок художников «Ново-Абрамцево» был создан И. Грабарём, В. Мухиной, Б. Иогансоном, И. Машковым, П. Радимовым и другими художниками в начале тридцатых годов прошлого века с целью продления и развития традиций знаменитого Абрамцевского кружка.

От плотины-моста через Ворю тропинка уводила в глубоченный овраг, заросший старым хвойным лесом с густым подлеском из орешника и черёмухи. Овраг разделял на две неравные части посёлок, который ещё только достраивался. Дачи-мастерские и их обитателей я не запомнил. Отчётливо помню лишь старые барсучьи норы. Одна нора укрылась в корнях вековой ели в нескольких метрах от тропинки на гребне оврага. Её присутствие выдавал жёлтый песок перед входом. Другая, недалеко от первой, уже начала проседать и осыпаться.

Сказочные хозяева, вероятно, покинули свои владения со времени начала строительства посёлка несколько лет назад. Но осталась тайна их присутствия.

Эти заброшенные барсучьи норы, как ни покажется странным для большинства нормальных городских людей, остались в памяти самыми яркими воспоминаниями о первом посещении Абрамцева, затронули в моей детской душе далеко и крепко запрятанные охотничьи инстинкты. Судьбе было угодно в самые ближайшие годы подтолкнуть меня в бескрайнюю стихию охотничьих увлечений.

Предвоенные годы в Москве запомнились нехитрыми детскими радостями, однообразными буднями. Мы жили в небольшой трехкомнатной квартире моего деда – папиного отца. Жили тесновато. Кроме деда и бабушки в квартире помимо нас проживала папина сестра с мужем. Отец тогда еще не имел творческой мастерской и работал дома в комнате, которая для нас была и спальней, и столовой, и рабочим местом отца.

В то время, в середине тридцатых годов, отец, в память о своем уфимском детстве, работал над иллюстрациями к «Детским годам Багрова-внука» С. Т. Аксакова и заканчивал работу над «Преступлением и наказанием» Ф. М. Достоевского. Вероятно я – пятилетний – основательно мешал ему трудиться и меня время от времени наказывали. Свободных углов для наказания провинившегося в нашей комнате не было, и меня запирали в уборной.

Хорошо помню покрашенные зеленой масляной краской потные стены нашего туалета, вздутые пузырями и покрытые фантастическими фактурными белыми узорами, оставленными на поверхности стен просочившейся известкой. Я внимательно рассматривал эти загадочные картины и, при большом желании, там можно было разглядеть много интересного: и лес, и дол видений полны, следы невиданных зверей, и много-много чего другого. Было бы время! Но вследствие перенаселенности нашей квартиры обычно мое заточение быстро заканчивалось.

Пришла пора, и родители отдали меня в дошкольную группу, где мы – сверстники из одного дома – коротали время под присмотром доброй заботливой немки Анны Мартыновны Вэнде. С приходом к власти фашистов в Германии она бежала в Москву вместе с детьми и, чтобы как-то выживать, согласилась на работу Kinderfrau.

К девяти утра родители приводили своих детей в квартиру, которую отдали ей на время знакомые, уехавшие куда-то на заработки. У каждого ребёнка был с собой нехитрый запас еды для полдника. У подъезда мы выстраивались попарно и отправлялись через Новослободскую улицу в Зуевский парк.

Расположившись в одной из парковых беседок, мы развлекались обычными детскими играми. Главной общей ожидаемой радостью после полдника было мороженое, купленное здесь же в парке. Дети предвоенного поколения помнят это дивное, желанное сооружение из двух вафельных дисков с вкуснейшим мороженым посредине.

Моё внимание среди парковых аттракционов особенно привлекал тир. Для стрельбы я ещё был мал, но надеялся, что наступит когда-нибудь и моё время. А пока в обеденные часы, когда тир не работал, я выискивал в траве под мишенями маленькие свинцовые пульки-чашечки от духовушек, чтобы потом, расплавив свинец, отлить настоящие охотничьи пули.

Наша славная воспитательница проводила с нами целый день и к пяти часам возвращала родителям. Единственной сложностью в нашем общении с няней было то, что она практически не знала русского языка. Не беда, мы учили немецкие стихи, пели немецкие песни и, как вскоре оказалось, открытой для познания детской восприимчивости было достаточно, чтобы через несколько месяцев мы знали немецкий как русский.

Но почему я в раннем детстве мечтал отливать пули для охоты? Как ни странно, ответ на этот вопрос связан с обстоятельствами моего обучения игры на скрипке.

Родной брат моей бабушки по материнской линии в предреволюционные годы окончил с золотой медалью Московскую консерваторию по классу вокала. Человек он был среди родни авторитетный, и ему удалось убедить родителей в том, что я обладаю абсолютным слухом и должен учиться музыке. Меня определили в музыкальную школу, где под руководством, как помнится, профессора Браудо два раза в неделю обучался игре на скрипке.

Среди наших родственников был лишь один человек, который знал толк в этом деле – Дмитрий Александрович Мышецкий – князь, генерал царской армии, преподаватель советской военной академии, муж двоюродной сестры моего отца. Когда первый раз меня привели к генералу, он без долгих предисловий достал из потёртого кожаного футляра старую скрипку и заиграл. Я был потрясён. Военный со скрипкой в моём детском представлении плохо соединялся. Генерал с саблей верхом на коне во главе войска – это да! А тут скрипка.

Коренастый, крепкого телосложения человек с грубоватыми крупными чертами лица, с бритой наголо головой, поросшей седой щетиной, князь, генерал… И такие божественные звуки!

– Знаешь, что я играл? – спросил он меня оторопевшего.

– Нет.

– Стыдно. Запомни навсегда: рондо каприччиозо Сен-Санса.

С тех далёких пор я узнаю рондо с первых нот.

Но скрипка скрипкой. Главный момент моих визитов к Дмитрию Александровичу наступал тогда, когда он, приподнимал диванный матрац, и моему взору предоставлялось некое чудо, спрятанное в чреве дивана: старые курковые охотничьи ружья с витиеватой гравировкой на щеках замков, железные коробочки для пороха, оклеенные этикетками с лубочными охотничьими картинками, мерные медные стаканчики для снаряжения патронов. А ещё патронташи, ягдташ, всевозможная дробь и свинцовые пули с загадочными названиями: бреннеке, жакан…

Не без труда удалось уговорить отца через пять лет в мое двенадцатилетие подарить мне ружье. Он, вероятно, надеялся, что за многие грядущие годы эта блажь развеется.

Высшим достижением моей скрипичной карьеры было выступление с сольным номером в Московском доме учёных в канун войны.

Началась Великая Отечественная война.

В Зуевском парке рыли окопы.

В Абрамцеве тоже рыли окопы. Таково было требование местной власти. В деревнях и посёлках хозяева домов совместно с другими их обитателями обязаны были выкопать окопы-землянки, где рекомендовалось прятаться во время бомбёжки.

С первых дней войны мы поселились в Поселке художников в крайнем доме у дороги, ведущей из Хотьково в Абрамцево. Нас приютила семья художника Александра Парамонова. Хозяина дома не помню. Возможно, к началу войны его уже не было в живых. Но о том, чем он занимался, было ясно по многочисленным гравированным медным доскам, заполнявшим полки его мастерской, где мы обитали.

Отец работал в Москве при издательстве «Искусство» художником военно-политического плаката. Каждый вечер с наступлением темноты, я залезал на чердак. В вечерней тишине явственно слышался гул пролетающих немецких самолётов, сопровождаемый зенитной канонадой. Через какое-то время из чердачного окна видны были далёкие всполохи взрывов еженощной бомбардировки Москвы.

Я ждал отца, который с последним поездом приезжал к нам с мамой на ночь, а рано утром возвращался обратно в Москву.

Как-то днём бомбили железнодорожный мост через Ворю, но немецкие лётчики промазали, и бомбы разорвались у станции «57-километр» в сотне метров от нашего посёлка. Под бомбы попали жена художника Павла Александровича Радимова с трёхлетним сыном. К счастью, они остались живы. Только маленький Серёжа с тех пор на всю жизнь остался заикой. Воронки от разрывов бомб недалеко от станции до сих пор напоминают о тех страшных годах.

Конечно же, ужас происходящего и мрачные предчувствия будущего острее переживали взрослые. Дети, живущие данным моментом, до поры существовали в своем беззаботном мире.

Запомнил первое знакомство с абрамцевскими сверстниками на поляне перед дачей, расположенной рядом с уже упоминавшимися барсучьими норами. Нас было трое: дочь хозяев дачи – Надюша, молодой человек постарше – Волик и я. Светлый солнечный день. Огромная, как мне тогда казалось, поляна, покрытая полевыми цветами, полого спускалась к Воре, заросшей по берегам разнолесьем. Поднимающийся к горизонту противоположный берег по гребню венчала липовая аллея, соединяющая историческую усадьбу с подсобным хозяйством. Мы играли в прятки, собирали цветы…

На этом замечательном пейзажном фоне, украшенном радостными детскими играми, диссонансом воспринималось мрачное, подавленное настроение взрослых, собравшихся на открытой террасе. Кроме моих родителей, там была мама Волика – Вера Игнатьевна Мухина, хозяева дачи – художники театра и кино Надежда Сергеевна Макарова и Сергей Петрович Исаков и их друзья: актриса Вера Петровна Марецкая и режиссёр Юрий Александрович Завадский.

К осени, когда немецкие войска вплотную приблизились к Москве, мы с мамой на поезде перебрались в Кострому к бабушкиной сестре, а оттуда по замерзающей Волге на пароходе в Казань.

Особенно ярко помню, как наш колёсный пароход попал под бомбёжку. Это был массированный налёт на город Горький[1]. Немцы бомбили Горьковский автомобильный завод. Какому-то военно-транспортному начальнику пришло в дурную голову спрятать корабли под железнодорожный мост через Волгу, который, как вскоре выяснилось, был одной из целей налёта. Бомбы с оглушительным грохотом рвались со всех сторон, поднимая в воздух фонтаны воды и поливая беженцев ледяным дождём. Люди в ужасе жались к спасательным шлюпкам, предчувствуя самое худшее. Учитывая мой юный возраст, когда страх смерти ещё отсутствует, я воспринимал происходящее как кошмарное, но захватывающее зрелище.

По дороге в эвакуацию к нам присоединился отец. Добирались от Казани до Фрунзе[2] более месяца с бесконечными пересадками. Промёрзшие сидячие вагоны пригородных поездов, теплушки, товарняки… Лютая зима сорок первого года.

Блаженным сказочным сном вспоминаю Свердловский эвакопункт. Заботливые люди в белых халатах сняли с меня бесчисленные одежды, которые как-то сохраняли жизнь в детском замороженном теле и погрузили в горячую ванну. Тепло, согревая продрогшую душу, постепенно добралось до пальцев ног. Именно мои маленькие детские пальчики, которые я вновь увидел после долгих недель отступления из Москвы, отпечатались в памяти навсегда. Что-то уже забытое мирное, светлое постепенно возвращалось. Пока мои вещи обрабатывали санитары, я испытывал в спасительной ванне истинное блаженство.

Свердловский санпропускник – самое доброе воспоминание о нашей долгой дороге на восток.

Добравшись до Фрунзе, мы поселились в одной из комнат небольшого одноэтажного дома, где жили сотрудники Сельхозинститута, эвакуированные из Москвы. В этой комнате уже жил и мамин отчим и его жена – моя бабушка. Институт с подсобным хозяйством располагался в степи в живописных предгорьях хребта Алатау.

Пока мы устраивались на новом месте, с нами оставался отец, и к этому времени относятся мои первые живописные опыты. Папа брал меня на этюды, и мы на картонках, загрунтованных столярным клеем, масляными красками, разведенными керосином, писали, кто как может. Но вскоре отец был вызван в Москву для продолжения работы над военными плакатами. Маму призвали в другой город на строительство Чуйского канала. Я остался на попечение бабушки.