Алексей Ракитин

Уральский Монстр. Хроника разоблачения самого таинственного серийного убийцы Советского Союза. Книга II

Наконец, завершающая часть вопросов Артура Брагилевского числом 9 относилась к убийству Риты Ханьжиной и деталям судебно-медицинского осмотра ее трупа, проведенного Грамолиным. Именно по поводу этой работы Грамолина следователь по важнейшим делам Краснов давал ранее предписание уточнить информацию по интересовавшим его вопросам. Как Грамолин выполнил это поручение, мы уже рассказывали. Теперь подошла очередь Брагилевскому разбираться с мутным потоком мыслей городского судмедэксперта, но старший оперуполномоченный благоразумно решил адресовать свои вопросы профессору Устинову, очевидно, рассудив, что толку от этого будет больше.

Итак, вопросы Брагилевского:

1) Непонятно происхождение одинаковых по форме и размерам отверстий в различных частях тела Ханьжиной, в которых развивались личинки. Могли ли эти отверстия образоваться вследствие воздействия на кожу червей / личинок / мух? Профессор Устинов, очевидно, не отказал себе в удовольствии слегка пнуть коллегу по цеху, чья работа вызывала столько нареканий, а потому начал свой весьма пространный – почти на машинописную страницу – ответ такими словами: «Протокол вскрытия трупа Ханьжиной от 5/VII-39 г. составлен чрезвычайно кратко и поэтому не дает ясной картины…». Припечатал, так сказать, мягко, но весомо. По существу же затронутой темы Порфирий Васильевич высказался так: «…эти отверстия одинакового размера и характера, вследствие чего трудно допустить возможность причинения таковых как бы по «особому заказу» личинками насекомых …в случае происхождения отверстий от личинок, [наблюдались бы] отверстия различного размера ввиду огромного количества самих личинок». Кроме того, судмедэксперт обратил внимание на то, что нельзя говорить о резком гнилостном разложении трупа жертвы, хотя в протоколе вскрытия и зафиксированы гнилостные изменения. Тело было забросано камнями и ветками, что до некоторой степени предотвращало циркуляцию теплого июльского воздуха вокруг тела. Это, по мнению профессора Устинова, также опровергает утверждение Грамолина о заметном разрушении кожных покровов насекомыми и червями всего за 4 дня. Развивая свою мысль, Порфирий Васильевич привел такое наблюдение из личной практики: «…обыкновенно личинки насекомых (мух) на трупах начинают развиваться в области уголков рта, отверстий носа и около глаз… вследствие чего представляется труднообъяснимым заключение эксперта (Грамолина – А. Р.) о причинении данных отверстий на трупе Ханьжиной личинками мух избирательно на лбу только в одном месте и на туловище, больше слева, а на остальных частях тела, включая углы рта, отверстия носа… и глаза таких отверстий не оказалось». Вывод оказался вполне ожидаем и, кстати, абсолютно верен с точки зрения современных естественнонаучных представлений: «В силу сказанного выше можно предполагать, что указанные отверстия на трупе Ханьжиной… могли быть причинены одним и тем же орудием механического характера, а не биологического».

2) Вследствие чего образовалась полоса желтого цвета на животе трупа Ханьжиной длиною 20 см? Прижизненное это явление или посмертное? Профессор Устинов и тут не отказал себе в удовольствии боднуть коллегу: «Ввиду того, что в протоколе вскрытия трупа Ханьжиной нет точной характеристики желтой полосы на животе, а также и окружающих ее тканей, можно думать, что это полоса посмертного происхождения и относится к категории пергаментных посмертных пятен, тем более, если этот участок кожи был влажным или подвергался давлению, например, камнями, хворостом и т. п.».

3) Сколько ударов было нанесено Рите Ханьжиной в голову? Напомним, что в области левого теменного бугра, в правой теменной области и на затылке были описаны три кровоподтека размерами 2 * 2 см, 1 * 2 см и 0,5 * 1 см. Поэтому можно было предположить, что ударов было три, но на самом деле их, по мнению профессора Устинова, могло быть и меньше, даже один. Такое было возможно в том случае, если нападавший держал в руке камень с несколькими гранями.

4) Последовательность действий преступника в процессе убийства Ханьжиной, что было первичным – удары по голове или душение? По мнению эксперта, первыми были удары в голову, в результате чего жертва была приведена в бессознательное состояние, после этого последовало сдавление рукою гортани и смерть от асфиксии.

5) Слом правого верхнего резца имеет ли отношение к нападению или произошел ранее? Каково происхождение пятна на нижней губе, характер ссадин возле рта, их количество и размеры? Тут, как несложно догадаться, опять досталось сумбурной работе Грамолина. Вот цитата из текста Устинова: «Ввиду того, что в протоколе вскрытия трупа Ханьжиной перелом правого верхнего резца не описан подробно, в частности, нет характеристики поверхности излома, а также состояния окружающих мягких тканей, не представляется возможность сказать, имеет ли отношение перелом зуба к происшествию или резец был сломан ранее…». Тем не менее профессор Устинов склонился к той точке зрения, что повреждение зуба никак не связано с нападением на девочку. На это косвенно указывали кариозные повреждения соседнего зуба и отсутствие повреждений на внутренней поверхности верхней губы. Относительно происхождения желто-бурого пятна пергаментной плотности на нижней губе эксперт высказал предположение, что оно посмертное. На вопрос о ссадинах возле рта жертвы Порфирий Васильевич ответил так: «Что касается вопроса о характере ссадин у рта, их количества и размеров, то не представляется возможным на него ответить, т. к. в протокольной части вскрытия трупа Ханьжиной об этом нет никаких указаний». В очередной раз остается развести руками и признать, что городской судмедэксперт Грамолин являлся настолько грамотным специалистом, что из его текстов даже другие грамотные специалисты мало что могли понять.

6) Является ли зияние заднепроходного отверстия трупа Ханьжиной следствием действия гнилостных газов или иной причины, например, введения инородного предмета? Вопрос, безусловно, очень важный для следствия, а потому суждение профессора Устинова исключительно ценно, тем более что тело Сурниной подверглось заметным посмертным изменениям, в отличие от тех эпизодов, когда трупы убитых детей удавалось отыскать через сравнительно небольшой отрезок времени с момента похищения. Приведем ответ Порфирия Васильевича без купюр: «Так как труп Ханьжиной был в состоянии не резкого (относительно) гнилостного разложения, причем „кишечник был умеренно вздут“, можно предположительно сказать, хотя для этого и нет достаточного основания из-за плохого описания в протоколе состояния заднепроходного отверстия на трупе – нет указания, насколько оно зияло и каково было его расширение – о том, что в данном случае нельзя исключить введения инородного предмета в заднепроходное отверстие посмертно, как это имело место и в случаях с Грибановой, Сурниной и др.».

7) Если допустить возможность введения мужского полового члена в заднепроходное отверстие Ханьжиной и остальных убитых жертв, то являлось ли таковое действие прижизненным или посмертным? Отвечая на этот вопрос, судмедэксперт обратил внимание на значимые детали: трупы Грибановой, Ханьжиной, Камаевой, Сурниной и Савельева имеют общие особенности состояния прямой кишки и заднепроходного отверстия, а именно: ненормальное расширение, отсутствие даже самых поверхностных повреждений, значительный просвет, свободно пропускающий 1—2 пальца взрослого человека. При этом микроскопические исследования содержимого прямой кишки на наличие спермы во всех случаях проведения таковых исследований дали отрицательный результат. В своем ответе профессор Устинов упомянул об «экспериментах, произведенных с детским трупным материалом судебно-медицинской экспертизой», но не раскрыл характера этих экспериментов, возможно, сделав необходимые пояснения устно. Исходя из изложенного выше, Порфирий Васильевич аккуратно заметил, что все это «дает основание предположить, но отнюдь не утверждать, что введение постороннего предмета в заднепроходное отверстие указанных детей было посмертным». Важный нюанс этой формулировки состоит в том, что хотя поставленный вопрос напрямую связан с мужским половым органом, профессор Устинов высказался о «постороннем предмете» вообще и проигнорировал то обстоятельство, что вопрос сформулирован был довольно узко и специфично.

8) В каком положении могла находиться Ханьжина в момент нанесения ей телесных повреждений? По мнению эксперта определенно ответить на этот вопрос не представляется возможным, т. к. удушение руками возможно при различных положениях жертвы относительно преступника.

9) Что есть общее при наружном осмотре заднепроходного отверстия и прямой кишки трупов Грибановой, Ханьжиной, Камаевой, Сурниной и Савельева? Отвечать на этот вопрос профессор Устинов не стал, отослав к ответу, данному через один вопрос выше. В принципе, совершенно логичное решение, поскольку тема эта уже была обсуждена всесторонне и новые рассуждения ничего существенного добавить не могли.

В самом конце своего весьма объемного экспертного заключения Порфирий Васильевич указал на одну любопытную деталь, которую Брагилевский явно упустил из вида, хотя она заслуживала внимания. Процитируем Устинова: «…необходимо отметить, что у всех вышеуказанных трупов является общей чертой и то обстоятельство, что в области кистей рук никаких следов насилия обнаружено не было». Другими словами, на кистях рук и предплечьях не оказалось тех повреждений, которые могли бы там быть в том случае, если бы детишки прикрывали голову руками. Отсутствовали и порезы или уколы – это означало, что дети не шевелили руками в то время, когда преступник наносил ножом или шилом чудовищные ранения торса и шеи. Не подвергались жертвы и связыванию, видимо, преступник в этом не испытывал необходимости ввиду очевидного физического превосходства. Хотя связывание помимо чисто функционального назначения могло являться средством запугивания жертвы и своего рода элементом «садистской игры», убийца к нему не прибегал. В данном случае мы видим, что профессор Устинов вышел за рамки экспертизы и обратил внимание на немаловажный поведенческий нюанс.

Отсутствие любого рода повреждений на кистях рук и предплечьях могло означать только одно – преступник в самом начале нападения лишал жертву возможности двигать руками, оглушая ее ударами по голове.

Анализируя экспертизу профессора Устинова, следует признать, что она имела безусловную практическую ценность. Из ее содержания видно, что судмедэксперт доказательно связал в единую цепь несхожие на первый взгляд нападения на Губину, Рахматуллину и Петрова. Их объединили, по его мнению, поверхностные раны на голове или шее. Это и в самом деле весьма специфичное травмирование, которое вряд ли может быть случайным, и наблюдательности профессора нельзя не отдать должное.

Нельзя и не отметить того, как опытный судмедэксперт всякий раз уклонялся от использования словосочетания «мужской половой орган», когда речь заходила о возможном совокуплении с жертвой (неважно, прижизненном или посмертном). Даже когда Брагилевский прямо поставил вопрос о возможности введения мужского полового органа в ректальное отверстие, профессор Устинов в своем ответе упомянул об «инородном предмете», но пенис обошел полным молчанием. Эта деталь может быть не совсем понятна нашим современникам, и странная уклончивость Порфирия Васильевича может показаться кому-то неоправданной, но на самом деле тут скрыта знаковая недоговоренность.

Дело заключается в том, что сексуальные убийцы очень часто придают телам своих жертв непристойные позы и вводят им в полости всевозможные предметы – от тех, что попались под руку, до заблаговременно принесенных с собою. Для них это одна из форм «игры с телом», о которой уже упоминалось выше. И глава областной судмедлаборатории, разумеется, был хорошо знаком с такого рода деталями. Поэтому следует отдать должное объективности и точности его умозаключений: убийца детей мог пользоваться для своих игрищ неким посторонним предметом, поскольку объективных указаний на то, что он совершал полноценный половой акт, не существовало.

Следует отметить и то, что как со стороны задающего вопросы, так и со стороны отвечающего ничего не было сказано о возможном левшизме преступника и связанных с этим нарушениях нервной деятельности (заикании, несимметричности лица, неконтролируемом слюноотделении, нарушениях рефлексов и т. п.). Выше приведено немало соображений, дававших серьезные основания подозревать в убийце либо явного левшу, либо переученного, но с заметными проявлениями левшизма, либо, наконец, амбидекстра, то есть человека с одинаковым развитием правой и левой сторон тела. Увы, профессору Устинова для подобного предположения явно не хватило наблюдательности и опыта, хотя он довольно близко подошел к этой догадке, когда высказывался о возможном положении Раи Рахматуллиной во время причинения ей ранений. Тогда он написал, что положение тела жертвы могло быть самым разным, «за исключением такого, при котором исключалось бы травмирование правой стороны головы». То есть эксперт обратил внимание на локализацию ран на голове с правой стороны, но… последующего логического вывода не сделал.

Ну что ж, наверное, этот выход оказался бы слишком простым и тогда бы эта история закончилась по-другому.

Из текста, подготовленного профессором Устиновым, видно, что для него вопрос о существовании в Свердловске убийцы детей с некрофильскими наклонностями не является предметом дискуссии – такой убийца действительно проживает в городе и имеет свою уникальную, хорошо узнаваемую манеру действия. Понятно, что и старший оперуполномоченный союзного Отдела УР Брагилевский в этом сомнений не испытывал. Могла ли помочь последнему экспертиза Устинова, сказать сегодня невозможно – вопрос этот не просто дискуссионный, но и совершенно абстрактный.

Реальные обстоятельства сложились так, что Брагилевский направил свое постановление руководителю областной лаборатории СМЭ 26 сентября 1939 г., а ответ оказался подготовлен лишь 20 октября. За те три с лишком недели, что потребовались профессору Устинову на подготовку экспертного заключения, произошло много важных событий, которые не то чтобы обесценили эту экспертизу, но – выразимся деликатнее – заставили уголовный розыск действовать без оглядки на нее.

Потому что уже 2 октября исчез еще один малолетний ребенок.

Глава III. Эта музыка будет вечной…

Тася Морозова, родившаяся 10 августа 1935 г., к своим полным четырем годам оформилась в девочку умную, развитую и сообразительную. Мама ее – Евдокия Ивановна Морозова – работала в санатории райздравотдела на улице Нагорной в Свердловске, (**) где видела много разных начальников и членов их семей, а потому была в курсе городских новостей. Евдокия знала о многочисленных случаях исчезновения детей в последние месяцы и как всякая ответственная мать не могла не беспокоиться о безопасности собственной дочери. Несколько раз она заговаривала с Тасей о возможных опасностях, подстерегающих маленьких детей на улице, объясняла, почему нельзя брать из рук незнакомцев конфеты или мороженое, почему нельзя заговаривать с чужими людьми и уходить с ними от дома. Девочка вроде бы все понимала, кивала, давала правильные ответы на вопросы, которые мама задавала ей с целью проверки. Тася знала, что нельзя уходить от дома, что следует быть осторожной и недоверчивой, но…

Около 17 часов 2 октября 1939 г. она исчезла прямо с порога собственного дома №22 по улице Плеханова. Мать хватилась ее примерно в 18 часов, осмотрев окрестные дворы и зайдя ко всем знакомым дочери, она направилась в 9-е отделение милиции с намерением подать заявление об исчезновении девочки. Там она оказалась в начале девятого часа вечера. В отделении не только приняли заявление от встревоженной женщины, но тут же позвонили в ОУР и сообщили о происшествии, а уже через полчаса из областного управления прибыла дежурная автомашина, которая доставила Евдокию Морозову на допрос к Брагилевскому. Нельзя не оценить, сколь расторопно стала работать свердловская Рабоче-Крестьянская милиция – ещё тремя месяцами ранее гражданку погнали бы из отделения вон, дабы она не портила своими заявлениями отчетности и не отвлекала занятых сотрудников от их важной работы, а теперь: «Минуточку, присядьте, сейчас прибудет машина, вас отвезут к руководству, повторите там свой рассказ». Эвона как бывает в стране советской, когда «следаки-важняки» из Москвы приезжают! Дежурные милиционеры в своём искреннем желании помочь аж со стула подскакивают…

Старший оперуполномоченный союзного угро действительно допросил Евдокию Морозову в тот же вечер, то есть тогда, когда со времени исчезновения ребенка минуло всего лишь несколько часов. Подобная быстрота принятия решений позволяла без промедлений развернуть интенсивные розыски и давала некоторый шанс если не найти самого ребенка, то хотя бы обнаружить по горячим следам свидетелей происшествия. Евдокия сообщила Брагилевскому, что ее соседка Александра Шамова видела Тасю уже после 17 часов возле дома №20 по улице Плеханова. Это означало, что девочка отошла от дома и отправилась гулять по окрестностям, что ей категорически запрещалось. Шамова утверждала, что Тася была одна – рядом с ней свидетельница не заметила ни детей, ни взрослых. В конце допроса Евдокия Ивановна сделала очень примечательное заявление, процитируем эту часть протокола дословно: «Я не думаю, чтобы моя дочь могла пойти с кем-нибудь из незнакомых людей, т. к. посторонних людей она боялась. Я слышала, что в городе пропадают дети, и в связи с этим говорила дочери, чтобы она ни в коем случае не ходила с чужими людьми и не принимала от них никаких гостинцев».

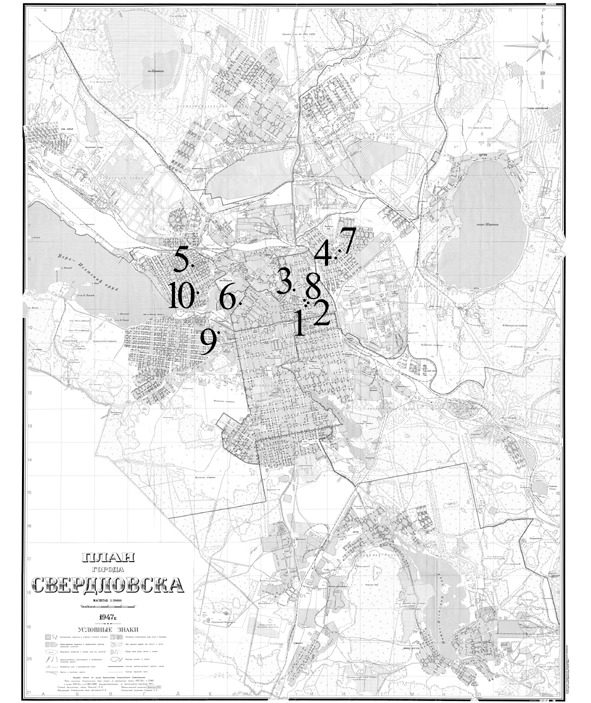

Карта Свердловска с указанием мест исчезновения детей в 1938—1939 г. Черными точками обозначены места: «1» – похищения 12 июля 1938 г. Герды Грибановой, «2» – попытки похищения 10 февраля 1939 г. Бори Титова, «3» – покушения на убийство 1 мая 1939 г. Раи Рахматуллиной, «4» – похищения 12 июня 1939 г. Али Губиной, «5» – похищения 30 июня 1939 г. Риты Ханьжиной, «6» – похищения 22 июля 1939 г. Вали Камаевой, «7» – похищения 27 июля Лиды Сурниной, «8» – похищение 20 августа 1939 г. Ники Савельева, «9» – исчезновение 12 сентября 1939 г. Вовы Петрова и «10» – исчезновение 2 октября 1939 г. Таси Морозовой от дома №22 по ул. Плеханова в поселке Верх-Исетского завода (ВиЗ). Бросается в глаза, что активность похитителя в началу октября 1939 г. была локализована на трёх сравнительно небольших участках – в Сталинском районе (4 эпизода), посёлке ВиЗа (4 эпизода) и в Пионерском посёлке (2 эпизода). Из этого можно было сделать вывод, что преступник в своих действиях руководствуется некоторым лимитом времени, которым может свободно располагать и за границы которого не может выходить. Зная, что похититель молод и вряд ли живёт самостоятельно, органам следствия можно было предположить, что ищут они не уличного подростка, а школьника, либо учащегося, находящегося под плотным родительским надзором. Время последних похищений, имевших место после окончания школьных каникул (Вова Петров – после 12 часов и Тася Морозова – около 17), прекрасно соответствует такому предположению. Принимая во внимание, что преступник будет стремиться постепенно расширять район своей активности, к чему его будет подталкивать осторожность и рост уверенности в своих силах по мере набора опыта, органы следствия могли обоснованно предполагать, что новые похищения произойдут в северных или южных районах Свердловска. Именно там – в поселках Уралмаш, Сталькан, Хладокомбинат – правоохранительным органам можно и нужно было ждать новых похищений. Подобный перспективный анализ позволял правоохранительным органам сработать на упреждение и принять меры к задержанию злоумышленника с поличным.

Слышать такое Брагилевскому, конечно же, было неприятно, но по совести говоря, мать пропавшей девочки была права: дети исчезают и потом их находят убитыми, и кому, как не старшему оперуполномоченному знать об этом лучше других! И какая в таких разговорах может быть антисоветская пропаганда, если это чистая правда?! Тут впору задуматься над тем, нет ли антисоветчины в бездействии органов защиты правопорядка…

Несмотря на поздний час – дело шло к полуночи – в районе пересечения улицы Плеханова с улицами Кочегара Махнева, Плавильщика Колмогорова, Листокатальщиков, Интернационала, Финских Коммунаров, Спартака, Свободы, Старшины Калинина (какие дикие для русского слуха названия!) началась полноценная поисковая операция. До 40 милицейских патрулей с привлечением кинологов с собаками-ищейками проводили осмотр жилых зданий, надворных построек (там, где они были), дворов и придомовых территорий. Отдельная группа милиционеров осматривала территорию лесозавода к востоку от застроенных кварталов и неблагоустроенные в то время окрестности Городского пруда.

Осмотр весьма значительной по площади территории затянулся до утра – тщательному осмотру подверглись участки суммарной площадью около одного квадратного километра. Ночная поисковая операция получилась весьма шумной и произвела настоящий фурор. В самом деле, на придомовую территорию входят милиционеры, будят жильцов, задают вопросы о присутствии посторонних детей, осматривают с собаками подвалы и чердаки, дровяные сараи, сортиры, мусорные кучи, при этом по улице вдоль домов стоят другие милиционеры и не позволяют никому ни войти в дом, ни выйти из него! Понятно, что сотни свердловчан стали свидетелями этой крайне необычной милицейской активности, и потому поток сплетен и разного рода домыслов на эту тему был обеспечен на многие месяцы вперед. Тем не менее итог ночи со 2 на 3 октября оказался обескураживающим – ребенок домой не вернулся, тело не найдено и местонахождение пропавшего неизвестно.

Никто не может сказать, что думал Артур Брагилевский в те часы, но, очевидно, мысли его одолевали мрачные. Вряд ли опытный сыскарь сомневался в том, что Тасю Морозову живой уже никто не увидит. Убийца, набравшийся к октябрю 1939 г. опыта и практических навыков, менял районы своих нападений, что представлялось логичным, но из города не уходил. Достаточно посмотреть на карту Свердловска, чтобы понять логику перемещений преступника: 30 июня от дома по улице Ивана Каляева в поселке Красная Звезда, что в двух километрах севернее дома Морозовых, он похищает Риту Ханьжину, а 12 сентября от площади Коммунаров, что примерно в 1,8 километра южнее дома Морозовых, похищает Вову Петрова. А теперь объект его посягательства оказывается проживающим практически посередине между этими точками! Похититель явно избегал совершать преступления два раза подряд в одном районе…

На следующий день, 3 октября, на допрос к Брагилевскому была доставлена Александра Евграфовна Шамова, соседка семьи Морозовых, та самая, что встретила Тасю накануне после 17 часов. По ее словам, она увидела Тасю Морозову примерно в 17:30 у дома №20 по улице Плеханова, то есть фактически по соседству с домом, в котором девочка проживала. Ошибки быть не могло – Тася подошла к Шамовой и обратилась к ней по имени, что делала всегда при встрече вместо приветствия. Рядом с девочкой никого не было – ни взрослых, ни детей, в общем, думай что хочешь.

Тотальный опрос населения, проживавшего в прилегавших к улице Плеханова кварталах, результата не принес – никто не видел, куда и с кем ушла девочка. Планомерные поиски в весьма протяженном жилом массиве, продолжавшиеся 3 дня, оказались бесплодны. Было проверено алиби всех лиц, попадавших ранее в поле зрения правоохранительных органов и вызывавших хоть какие-то подозрения. По результатам этой работы стало ясно, что никто из них не мог находиться во второй половине дня 2 октября в районе улицы Плеханова.

Полный тупик по всем направлениям.

К 5 октября никакого серьезного плана относительно того, что делать далее и как вести расследование, не появилось. В этой обстановке начальник Управления РКМ Александр Михайлович Урусов решился на меру чрезвычайную, непопулярную и в каком-то смысле даже опасную. Он решил вывести на улицы все возможные силы милиции, чтобы охватить плотной сетью наружного наблюдения весь город и задержать преступника либо во время похищения жертвы, либо непосредственно в момент покушения на жизнь. Надлежало взять под плотный, но скрытный контроль все перемещения людей с малолетними детьми, при малейших подозрениях на то, что ребенка ведет посторонний ему человек, надлежало немедленно проводить задержание с последующим выяснением обстоятельств в отделении милиции. Вопрос о том, чтобы накрыть Свердловск «сеткой» наружного наблюдения, плотной настолько, чтобы ни одна попытка похитить с улицы ребенка не осталась незамеченной, уже дискутировался около недели на уровне партийного и милицейского руководства области.

Хотя концепция казалась на первый взгляд здравой, её практическая реализация могла оказаться серьезно затруднена. Прежде всего, она потребовала бы колоссального напряжения сил личного состава Управления РКМ, ведь никто из сотрудников не мог произвольно прекратить исполнение прямых служебных обязанностей и отправиться в патруль. Высвобождение личного состава для многочасового патрулирования улиц означало серьезное перераспределение функций внутри подразделений и перегрузку остающихся на рабочих местах сотрудников. Патрулирование должно быть пешим и осуществляться много часов с максимальной бдительностью и ответственностью за результат, а это немалая физическая и психоэмоциональная нагрузка. Никаких гарантий того, что задуманное мероприятие принесет успех, не существовало. Ошибка одного или нескольких сотрудников, утрата внимания, халатное отношение к порученным обязанностям, наконец, банальная усталость, – все это грозило свести на нет огромную работу по организации масштабной и скрытной операции. Если бы такая операция получила санкцию областного руководства, а преступник все равно совершил бы очередное похищение и убийство, то это привело бы к серьезным и притом обоснованным сомнениям в компетентности начальства областного УНКВД. После такого «прокола» Урусов и Вершинин, наверное, очень быстро расстались бы со своими местами. Подобная операция являлась крайней мерой, и на самом деле никто не спешил столь масштабную задумку реализовывать.

Но жизнь заставила этим заняться.

После обсуждения всевозможных деталей руководство РКМ склонилось к следующей схеме практической реализации плана. На улицы города ежедневно выходят 1 100 человек в составе «скрытых» патрулей, то есть несущих дежурство в штатском и не раскрывающих свою принадлежность к правоохранительным органам. Патрулирование одиночное по замкнутому маршруту, который рассчитывается таким образом, чтобы каждый сотрудник в штатском постоянно оставался в зоне прямой видимости не менее чем одного сотрудника, движущегося по соседнему маршруту. Схемы движений подбирались таким образом, чтобы «скрытые» патрули расходились в противоположных направлениях и не двигались в одну сторону – это увеличивало охват территории. Помимо сотрудников в штатском к патрулированию привлекались милиционеры в форме из штатного состава всех 9 территориальных отделений РКМ, существовавших в то время в Свердловске. Таковых должно было быть на улицах не менее 350—400 человек каждый день. Задача милиционеров в форме была двоякой: с одной стороны, они демонстрировали присутствие на улицах защитников правопорядка, с другой – контролировали надлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками в штатском, а с третьей – осуществляли проверку документов всех подозрительных лиц и их сопровождение в территориальное отделение милиции. «Скрытые» патрули не должны были раскрывать себя, им было запрещено останавливать и проверять документы подозрительных лиц, вмешиваться в «уличные» разборки и т. п. Заметив нечто подозрительное, сотрудник в штатском должен был условным сигналом сообщить об этом милиционеру в форме, а тот далее принимал необходимые меры, разумеется, при подстраховке своих незаметных товарищей. Сотрудник, находившийся в «скрытном» патруле, мог «расшифровать» себя перед окружающими только в одной ситуации – если возникала угроза человеческой жизни. Нетрудно понять, чем было вызвано столь жесткое требование по сохранению полной секретности – преступник мог стать случайным свидетелем сцены «расконспирации» и на долгие месяцы прекратить всякую активность на улицах города. Подобный исход операции был равнозначен ее провалу. Все-таки главная задача разработанного Урусовым плана заключалась не в том, чтобы напугать убийцу, а в том, чтобы поймать его с поличным.

Все сотрудники, заступавшие в «скрытые» патрули, получали оружие, но с одним-единственным условием его применения – в обстановке, создающей реальную угрозу жизни гражданского населения либо самому сотруднику.

Отдельно обсуждался вопрос о привлечении в помощь Рабоче-Крестьянской милиции так называемых «бригадмилов». Это необычное для слуха сокращение родилось от словосочетания «бригада содействия милиции», так назывались группы передовых рабочих и студентов, занятых в часы досуга оказанием помощи милиции в ее непростом ремесле по поддержке правопорядка. «Бригадмильское» движение появилось благодаря постановлению Совета Народных Комиссаров РСФСР от 29 апреля 1932 г., но родилось оно отнюдь не на пустом месте. Предтечами «бригадмильцев» являлись «осодмильцы» (это диковинное слово происходит от названия «Общество содействия милиции»). «Осодмильцы», кстати – это чисто уральское изобретение, появившееся в виде комсомольской инициативы в Нижнем Тагиле еще в 1930 г. Когда вопрос организации скрытого патрулирования перешел в практическую плоскость, возможность включения в состав патрулей «бригадмильских» добровольцев по результатам обсуждения была отклонена. Хотя многочисленные помощники на общественных началах могли без особых проблем обеспечить необходимую массовость, их привлечение грозило моментальной оглаской цели и методов проводимого мероприятия. Это был бы гарантированный провал задуманной операции, от нее разумнее было вообще отказаться, нежели проводить ее с участием «бригадмильцев».

Уже 7 октября в первое патрулирование заступила половина расчетной численности милиционеров, в последующие дни процент рос, достигнув запланированной численности в полторы тысячи одиночных патрулей (в форме и штатском) 10 октября. Смены продолжались с 9 часов утра до 9 вечера – как свидетельствовала статистика, преступник не похищал детей ранее и позднее указанного интервала времени.