Александра Никитична Анненская

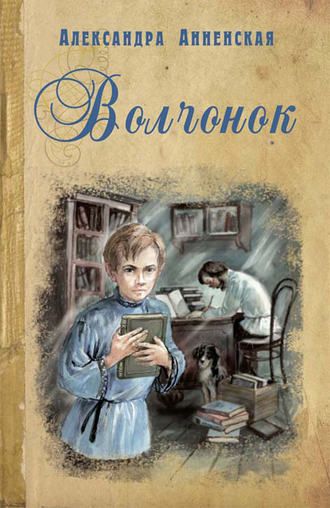

Волчонок (сборник)

Предисловие от издательства

Имя Александры Никитичны Анненской (1840–1915) сегодня почти забыто, а между тем в конце XIX – начале XX века ее повести и рассказы пользовались широкой известностью.

А. Н. Анненская родилась в помещичьей семье под Великими Луками. Девочка рано лишилась отца и в одиннадцать лет вместе с матерью, младшей сестрой и братом переехала в Петербург. Там она окончила пансион, в шестнадцать лет сдала в Петербургском университете экзамен на звание домашней учительницы и два года проработала в одной из народных воскресных школ.

Анненская писала повести для детей: «Чужой хлеб», «Находка», «Сильный мальчик», «Товарищи», «Детство Чарльза Диккенса» и др. Они печатались в журнале «Семья и школа» в начале 1870-х годов.

В 1880-е годы некоторые ее произведения вышли отдельными изданиями – «Анна», «Брат и сестра», «Мои две племянницы», «Зимние вечера» и др. Анненская также перевела и пересказала для детей книги зарубежных писателей: «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, «Маленький оборвыш» Дж. Гринвуда, «Робинзон Крузо» Д. Дефо.

Кроме того, Александра Никитична написала биографии Н. В. Гоголя, Ч. Диккенса, Ж. Санд, Ф. Рабле и О. Бальзака, а также очерки о Дж. Вашингтоне, Ф. Нансене и М. Фарадее.

Сегодня мы представляем читателю книгу, в которую вошли два малоизвестных произведения писательницы.

Нелюдимый сирота, герой повести «Волчонок», проходит тяжелые жизненные испытания и по примеру единственного человека, который хорошо к нему относился, становится врачом.

«Неудачник» рассказывает о слабеньком и застенчивом мальчике, которого даже его семья считает ни к чему не способным. После долгих мытарств Петя находит свое призвание, став учителем в приюте для слепых детей.

Волчонок

Глава I

Наступала весна. Мартовское солнце ярко светит и заметно согревает. Под его живительными лучами снег быстро тает и потоками льется через водосточные трубы на тротуары. На солнечной стороне улицы мокро, но зато тепло, светло, весело; в тени зима еще упорно держится, снег почти не тает, резкий ветер заставляет людей плотнее кутаться в теплые одежды. Холодно и мрачно в тех закоулках, куда не проникает луч солнца, где приближение весны чувствуется только потому, что зимняя стужа сменяется сыростью…

В одном из таких забытых солнцем закоулков, в подвале большого пятиэтажного дома, окружавшего своими громадными флигелями крошечный дворик, сидел, сгорбившись над работой, человек, который, по-видимому, сильно нуждался в живительном луче тепла и света. Мертвенно-бледный, с истомленным лицом и красными воспаленными глазами, он с лихорадочной поспешностью нашивал бантики и пуговки на щегольские дамские ботинки. С полдюжины таких же ботинок разных размеров и фасонов, расставленных на большом почерневшем от времени столе, и множество деревянных колодок, валявшихся в углу комнаты вместе с обрезками подошвы, кожи и прюнели[1], ясно показывали, что это был башмачник, а бедная обстановка его сырой, мрачной, низкой комнаты и разноцветные заплатки, покрывавшие одежду его, говорили о плохих заработках, о суровой нужде.

Несмотря на торопливость, с какой бедняк действовал иглой, ему по временам приходилось прерывать работу: удушливый кашель мучил его, он хватался рукой за грудь, и красные пятна выступали на его впалых щеках.

– Ишь ты, как замучился, Павлуша, – раздался из глубины комнаты голос женщины. – Хоть бы отдохнул, право, совсем изведешься!

– Отдохнуть! Закончу, так отдохну, – хмуро отвечал башмачник. – Сама знаешь, сегодня надо работу нести, так чего там: «отдохни!»

– Можно и завтра снести работу; беда не велика, что один день просрочишь, – возразила женщина, – хозяин, кажись, добрый – придешь, поклонишься, авось, не взыщет с больного человека.

– Еще кланяться! Очень нужно! – проворчал башмачник.

Новый припадок кашля прервал слова его.

Авдотья, так звали женщину, знала, что спорить с братом бесполезно; она махнула на него рукой и вернулась к своему занятию – мытью в корыте каких-то лохмотьев, составлявших все белье семьи.

Дверь скрипнула; в комнату вошел маленький человек, неся в руках кусок хлеба, бутылку квасу и пару селедок. Мы говорим «маленький человек», а не «мальчик» – потому что в этом крошечном существе не было, по-видимому, ничего детского: одет он был в большие сапоги, в длинный, чуть не до пят, балахон, в огромную закрывавшую уши шапку, и взгляд его сереньких глазок был не по летам серьезен.

– Принес, тетенька! – проговорил он, опуская свою ношу на деревянный табурет возле печки и освобождаясь от шапки, видимо, тяготившей его.

– Принес, Илюша? Ну и ладно! – добродушно отозвалась Авдотья. – Сейчас у меня обед будет готов, картошка уже сварилась.

Через несколько минут вся семья сидела за обедом, состоявшим из вареного картофеля с селедкой да из хлеба с квасом. Авдотья ела быстро и почти все время говорила, хотя никто не отвечал ей. Илюша чинно, не торопясь, проглатывал кусок за куском и сосредоточил все свое внимание на этом приятном деле. Павел почти не дотрагивался до пищи: ему сильно нездоровилось, он едва сидел.

– Вот и посуду не буду мыть, – говорила Авдотья, – надо скорей бежать к Шустовым: у них сегодня много гостей, ужин, велели прийти кухарке помогать.

– А где они живут? – спросил Павел.

– На Офицерской, ты разве не помнишь? Мы ведь у кумы Анисьи там в гостях были.

– Не помню. Я думал, не по дороге ли тебе в Гостиный двор. Я работу кончил, а нести не могу, совсем разломило.

– Ах ты напасть! – всплеснула руками Авдотья. – Как тут быть? Кабы не такой случай, я бы сходила, мне что! Да нельзя: господа хорошие, Шустовы-то, заплатят, да и куме надо услужить! Или, может, не ходить? Твою работу снести?…

– Илья снесет! – коротко отозвался башмачник, которого, видимо, раздражала болтливость сестры.

– Снесу, – проговорил мальчик, дожевывая последний кусок хлеба.

Башмачник связал в большую тряпку с десяток пар оконченных ботинок.

– Ты знаешь дорогу? Помнишь магазин? – обратился он к сыну.

– Знаю, – отвечал тот, снова нахлобучивая свою огромную шапку.

– Отдашь работу, получи шесть рублей, слышишь, беспременно шесть! Назад пойдешь, купи восьмушку чаю, фунт сахару да косушку водки, понял?

Мальчик вместо ответа кивнул головой, отчего шапка сдвинулась ему на глаза, взял в руки узел и твердой, неторопливой походкой вышел из комнаты.

– Деньги-то, Илюша, получи! Да не потеряй! Спрячь за пазуху да рукой придерживай! Смотри, голубчик, не потеряй! Да дорогу-то ты хорошо ли знаешь? – кричала ему вслед тетка, но он не счел нужным остановиться и ответить ей.

Ходить по улицам Петербурга с довольно тяжелыми ношами, получать, платить деньги, делать покупки – все это было не новостью для Илюши. Хотя ему еще не было девяти лет, но он уже давно принимал участие в трудах взрослых, в их стараньях заработать кусок хлеба. Мало того: для него, можно сказать, совсем не существовало того беззаботного детства, когда ребенок не знает, на что нужны деньги, когда он думает, что стоит попросить папу – и все, чего хочется, явится.

Будучи двух лет, он вечером встречал мать, ходившую на поденную работу, вопросом: «Ну, сто, полусила деньги?» Трех лет, он при виде своей новорожденной сестрицы серьезно заметил отцу: «Зачем она нам? Чем мы ее кормить будем?» Пяти лет, он знал все окрестные лавки, умел делать все мелкие хозяйственные покупки и в случае надобности выпросить у лавочника в долг фунт хлеба, сальную свечку, несколько кусков сахару.

Отец его был, как мы видели, трудолюбивый и даже искусный башмачник, но человек очень слабого здоровья. Жена его тоже не прочь была трудиться, чтобы поддерживать семью, но, несмотря на все усилия, им никак не удавалось выбиться из бедности. Каждый год у них рождались дети; все они, кроме Илюши, жили год, два и умирали после более или менее продолжительной болезни. Эти болезни и затем похороны стоили денег; уход за несчастными малютками отнимал у матери и время, и силы, а тут еще каждую весну и осень Павел схватывал простуду и хворал по нескольку недель. Бедная женщина не могла долго выносить такой тяжелой жизни и за год до начала нашего рассказа умерла, оставив мужу, кроме Илюши, еще маленькую двухнедельную дочку.

Павел совсем растерялся, оставшись без жены с двумя детьми. К счастью, на помощь ему явилась сестра его, словоохотливая, суетливая Авдотья. Она оставила место кухарки, которое занимала до тех пор, и согласилась жить с братом, чтобы нянчить его малютку и исполнять все несложные работы его бедного хозяйства. Через полгода малютка умерла, но Павел был так слаб и хил, что добрая Авдотья не решалась оставить его.

– Совсем он ледащий[2] человек, – говорила она своим кумушкам, распивая с ними кофе, – один день работает, а два лежит; я его и горяченьким накормлю, и одежду ему справлю, и белье помою. Без меня он совсем пропадет!

Павел чувствовал, как великодушно поступает сестра, отказываясь ради него от сытой жизни в барском доме; он чувствовал, как много добра делает она и ему, и его ребенку. Словами он никогда не благодарил ее: он был человек молчаливый, скрытный, но он напрягал все свои силы, чтобы как можно больше зарабатывать и тем избавить ее от слишком больших лишений, доставить ей сколько-нибудь довольства. Заработок его, действительно, увеличивался, но вместе с тем здоровье его все более ослабевало.

Страшная, неумолимая болезнь подтачивала его силы; доктор, к которому он, по совету сестры, обратился за лекарством от кашля, послушав его грудь, заметил по-немецки своему помощнику: «Дурак, пришел лечить кашель, а у него чахотка в последнем градусе, до лета не протянет». Он имел деликатность не перевести эту фразу больному, а просто прописал ему какое-то успокоительное лекарство и пообещал, что «когда наступит тепло, все пройдет». И бедный больной, задыхаясь от кашля, дрожа от лихорадки, мечтал, что скоро выздоровеет, что ему удастся получить заказы еще в одном магазине, что он возьмет себе в помощники мальчика, да Илюшу понемногу будет приучать к работе, и заживут они отлично: Авдотье он купит шерстяное платье, всякий день будут чай пить, возьмут квартиру получше…

Отослав Илюшу с заказом и оставшись один в комнате, он утешал себя теми же мечтами, хотя болезнь давала себя чувствовать сильнее, чем когда-нибудь: он ослабел до того, что не мог подняться с постели напиться, а между тем его мучила жажда, и внутри все как-то горело и болело.

Возвратясь домой с деньгами и покупками, Илюша увидел, что отец совсем болен. Он не испугался и не расплакался, как сделали бы многие дети его возраста. Видеть больных и даже ухаживать за ними было для него не в диковину. Он сходил к соседям, достал кипятку, умелой рукой заварил чай, напоил отца, сам с удовольствием выпил две большие чашки, затем, пододвинув свой тощий матрасик к постели больного, сказал:

– Тятька, я спать лягу; коли тебе понадобится что, ты меня разбуди, – и через несколько минут заснул спокойным сном, не забыв перед тем погасить маленькую керосиновую лампочку, «чтобы даром не горела».

С этого дня Павел уже не вставал с постели. Авдотья сразу поняла, что он «не жилец на этом свете», и пожалела отвозить его в больницу. «Пусть хоть умрет в своем углу да спокойно», – говорила она соседкам, приходившим навещать ее. А он, в редкие минуты сознания, продолжал мечтать о новой квартире, о новых заработках; мысль о смерти ни разу не приходила ему в голову. И умер он с этими мечтами – тихо, спокойно…

Бедным людям некогда долго оплакивать своих покойников. Похоронив брата, Авдотья немедленно принялась продавать все небольшое имущество покойного, чтобы выручить деньги, истраченные на похороны, и в то же время обдумывала, как лучше устроить судьбу свою и маленького племянника, оставшегося на ее попечении. Жить на квартире и заниматься поденной работой казалось ей невыгодно; она решилась опять взять место кухарки, но с тем, чтобы ей позволили держать мальчика при себе, пока он не подрастет настолько, что его можно будет отдать в ученье к какому-нибудь мастеру.

Илюша был сильно поражен смертью отца. На своем коротком веку он видал уже много смертей; но когда умирали его маленькие братцы или сестрицы, он почти нисколько не жалел о них: это все были такие маленькие, беспокойные, плаксивые существа, не дававшие ему спать по ночам и надоедавшие ему днем своим криком. Когда умерла мать, он был огорчен, но последние месяцы своей жизни она была очень раздражительна, часто бранила и даже била его, а взамен ее явилась тетка Авдотья – такая добрая, веселая и ласковая, что он скоро забыл о своей матери. И теперь, пока тело отца стояло в комнате, он относился довольно спокойно ко всему происходившему, даже не заплакал, прощаясь с покойником, чем привел в сильное негодование двух-трех соседок.

– Ишь, болван бесчувственный, – толковали они, – и не плачет!

Только вернувшись с похорон в свою комнату, мальчик почувствовал, что лишился чего-то дорогого, незаменимого. Смутное сознание сиротства и одиночества вдруг охватило его; он забился в угол и растерянно оглядывался кругом, точно каждая вещица этой бедной комнатки не была давным-давно известна ему.

В эту минуту дверь с шумом растворилась, вошла Авдотья в сопровождении нескольких соседей и соседок, которым она продала убогую меблировку комнаты. Накануне она до изнеможения торговалась за всякий табурет, за всякую деревянную ложку, теперь все переговоры были уже кончены, даже деньги получены, и новые владельцы спешили унести к себе вещи. Илюша, неподвижно стоя в своем углу, видел, как постепенно исчезала посуда, праздничное платье отца, его постель, скамейки, стул… Комната все больше и больше пустела, а вместе с тем росло и тяжелое чувство мальчика. Вот уже все вынесено, остался только большой рабочий стол Павла. Двое мастеровых подошли к нему, взяли его за оба конца и собирались вынести вслед за остальным.

Илюша не мог дольше терпеть; он подскочил к столу, ухватился за край его и сердитым голосом закричал:

– Не трогайте! Это тятькин стол!

Мастеровые сначала удивились, а потом рассмеялись.

– Был тятькин, а теперь мой стал, – заметил один из них, – твоему тятьке, небось, теперь столов не нужно! Пусти-ка, мальчик!

– Не дам, не пущу! – кричал Илюша.

Он лег грудью на стол и обхватил его обеими руками.

– Что это ты, Илюша? – засуетилась Авдотья, подоспевшая на шум. – Пусти стол, Степан Иванович купил его, и деньги мне вчера заплатил, нам с тобой этот стол не нужен, у нас будут столы; пусти, пусти, батюшка, не задерживай!

Не слушая увещаний тетки, мальчик продолжал держаться за стол, упорно повторяя: «Тятькин стол, не отдам!»

Мастеровые силой оттащили его и поспешно унесли стол, пока Авдотья и соседки удерживали мальчика и наперерыв объясняли ему, зачем и кому проданы все вещи. Мальчик не слушал никаких объяснений: он сознавал одно: что кругом его что-то опустело, что-то исчезло, что-то кончено. Ему было и жаль, и страшно, и досадно на окружавших людей, точно они были виноваты в том тяжелом чувстве, какое он испытывал.

– Ну вот, все вынесли, – заметила Авдотья, когда стол был благополучно выпровожен из комнаты. – Все вынесено, – повторила она. – Пойдем, Илюша, к Аграфене Петровне: она нам даст у себя угол пока, и блинков у нее поедим, помянем покойника, пойдем.

– Не хочу! Не пойду! – закричал мальчик. Он вырвался от тетки, забился в угол комнаты и исподлобья, сердитыми глазами смотрел на присутствовавших.

– Ишь зверь какой, прости Господи! – заметила одна из соседок. – И чего это он?… Прощаясь с отцом, не плакал, а тут – на, стола дрянного пожалел…

– Что с ним поделаешь: известно, дитё неразумное! – добродушно заметила Авдотья.

Женщины пошли к Аграфене Петровне, чтобы помянуть за блинами покойного, а Илюша остался один в пустой комнате. Долго стоял он в углу, и все те же чувства тяжелым камнем давили его маленькое сердце. Ни тогда, ни после не мог бы он сказать, о чем думал все это время, отчего не шел он к тетке, к людям. Он не рыдал, не плакал, но у него было очень горько на душе, и не хотелось ему показывать этого горя другим…

Уже почти вечером пришел он в комнату старой торговки Аграфены Петровны, предложившей Авдотье с мальчиком пожить у нее до приискания места. Авдотья встретила его, по своему обыкновению, ласково и тотчас же пододвинула целую тарелку блинов. Илюша молча сел, молча прислушивался к нескончаемой болтовне двух кумушек, а на сердце его было все так же тяжело…

Глава II

У Авдотьи было много знакомых среди прислуги; те господа, у которых она работала поденно, пока жила с братом, знали ее за женщину честную и трудолюбивую. Ей нетрудно было бы найти себе хорошее место, если бы она была одна, без ребенка; с мальчиком же многие не хотели брать ее к себе. День проходил за днем, а она все жила в углу у Аграфены Петровны, возбуждая сожаление всех соседок.

– Вот уж навязала ты себе обузу, Авдотьюшка, – толковали кумушки. – Был бы свой ребенок, а то с чужим возись!..

– Что делать, – вздыхала Авдотья, – не бросить же мальчишку, ведь не чужой он мне – родного брата сын! Конечно, без него я давно бы пристроилась… Вон, у генеральши Прокудиной десять рублей дают кухарке, и меня бы с радостью взяли, кабы не он…

Илюша слышал эти разговоры, и досадно, и обидно было ему. Пока жив был отец, мальчику никогда не приходило в голову, что он может быть в тягость взрослым; он рано начал исполнять разные мелкие домашние работы и таким образом почти зарабатывал свое скудное пропитание. А теперь оказывается, что он никому не нужен, что из-за него тетка терпит лишения, что он мешает ей устроиться…

– Ищи себе место без меня, – говорил он ей, слыша ее жалобы, – зачем тебе меня брать? Я один буду жить!

– Эх, ты, дурачок, – добродушно отвечала Авдотья, – разве ребенку одному можно жить? Подожди, найду место и с тобой!

Илюша пытался доказывать, что этого не нужно, что он может отлично жить один, то зарабатывая копеечку-другую, то выпрашивая милостыню; но все присутствовавшие смеялись над ним, называли его дураком, мальчишкой, и ему приходилось молча хмуриться, составляя втихомолку разные планы самостоятельной жизни.

Наконец, недели через три напрасных поисков Авдотья вернулась домой сияющая, довольная.

– Ну, слава тебе Господи, нанялась, – объявила она. – И с мальчиком берут, завтра приходить велели! Надо тебе, Илюша, хорошенько вымыться да почище одеться! Пожалуйста, ты веди себя умненько, будь тих, почитай хозяев, а то из-за тебя и меня прогонят!

Илюша, по своему обыкновению, молча выслушал наставление тетки, но в душе вовсе не разделял ее радости: жизнь в доме незнакомых хозяев, при которых надобно вести себя не обыкновенно, а как-то особенно, нисколько не манила его.

На другой день с раннего утра Авдотья принялась приводить своего племянника в порядок. Она до того мыла и терла его, что уши его разгорелись, как на морозе, щеки раскраснелись и все лицо начало лосниться, точно намазанное маслом. С волосами мальчика тетке пришлось возиться очень долго: упрямые вихры его все торчали кверху и никак не хотели понять, что им всегда следует смиренно склоняться вниз. Наконец только с помощью кваса их удалось пригладить.

Вся эта операция была, конечно, очень неприятна Илюше. Новая, сильно шуршавшая ситцевая рубашка и отлично вычищенные, хотя и с заплатками, сапоги не развеселили его, и он поплелся за теткой «к хозяевам» в самом унылом расположении духа. Всю дорогу Авдотья толковала ему о том, как он должен быть почтителен и покорен со всеми живущими в доме, где она будет служить, и напугала мальчика до того, что, придя туда, он не смел поднять глаз, не смел шевельнуться. Он не видел, на самом ли деле так богата квартира господ, как рассказывала тетка, не видел, доброе или злое лицо у барыни, к которой привела его Авдотья.

Первые минуты он даже не слышал и не понимал ничего, что его тетка говорила с этой барыней, но потом понемногу сообразил, что речь шла о нем.

– У меня кухня большая, – говорила госпожа Гвоздева, – место ему будет; только уж ты смотри, Авдотьюшка, чтобы он не шалил, дурачеств никаких себе не позволял, и в комнаты его не пускай. Может, он у тебя и недурной мальчик, но я своим детям не позволяю играть с простыми детьми.

«Ишь, какая! – подумал Илюша. – Не позволяет своим детям со мной играть, да я, может, и сам-то не захочу играть с ними!»

Илюша исподлобья взглянул на барыню, и, должно быть, взгляд его был не очень дружелюбен.

Он исподлобья взглянул на барыню, и, должно быть, взгляд его был не очень дружелюбен, так как барыня заметила:

– Как он сердито глядит! И исподлобья!.. Это дурной признак! Он у тебя, верно, злой, упрямый?

– Ах, нет, сударыня, как можно, – поспешила возразить Авдотья. – Он добрый мальчик, только, известно, боязно ему перед вами… Илюша, поцелуй ручку у барыни, скажи, что постараешься заслужить ее милость!

Илюша с недоумением посмотрел на тетку и не двинулся с места. Церемония «целования ручки» была совершенно ему неизвестна, и он не чувствовал ни малейшего желания проделывать ее.

Барыне, уже протянувшей было «ручку», пришлось убрать ее обратно, а Авдотья поспешила оправдать племянника его дикостью, глупостью, неумением обращаться с господами.

– Нет, он, должно быть, недобрый мальчик, – заметила барыня, – ишь каким волчонком глядит! Как есть волчонок!

Название «волчонок», случайно данное барыней Илюше, оказалось до того подходящим к нему, что вскоре никто в доме иначе не называл его. Он не понравился никому у Гвоздевых; все, как и барыня, сразу решили, что он угрюмый, сердитый, злой мальчик.

А между тем Илюша был далеко не зол, только очень уж не по сердцу пришлась ему жизнь в чужом доме. Конечно, просторная, светлая кухня, на стенах которой блестели полки с медной посудой, была несравненно красивее того полутемного, сырого подвала, где он жил с отцом; конечно, остатки кушаний, которые позволяли ему съедать с господских тарелок, были гораздо вкуснее его прежней пищи – картофельной похлебки и гречневой каши, – но зато там, в этом мрачном подвале, за этим скудным обедом, он был член семьи, он понимал семейные горести и радости, он сочувствовал им, он знал, что отец с матерью не пожалеют поделиться с ним последним куском хлеба, и сам, по мере сил, старался помогать им в их трудах, а когда сил не хватало, то хоть мечтал о том, что поможет им впоследствии, когда вырастет.

– Спи, Илюша, – говорила, бывало, мать, укладывая его спать, – а я тебе к празднику рубашку новую сошью, розовую, красивую!

– А себе, мамка, сошьешь? – спрашивал ребенок.

– Нет, родимый, я и в старом похожу. Вот ужо вырастешь ты большой, тогда накупишь мне нарядов, а теперь и так хорошо.

– Накуплю, – уверенным голосом говорил Илюша и засыпал, мечтая о тех красивых платьях, какие он подарит матери, как только подрастет.

– Вот еще годка два-три промаяться, тогда Илью присажу за работу, так легче будет! – вздыхал Павел, принимаясь за новую спешную работу.

И Илюша с гордостью думал, как он станет шить сапоги вместе с отцом, как много денег заработают они вдвоем…

Под сердитую руку отец и даже мать частенько били его; мальчик плакал от боли, но нисколько не чувствовал себя оскорбленным: отец бил всегда за дело, за какую-нибудь шалость, за небрежность, за рассеянность, и Илюша чувствовал, что заслужил наказание и что при старании может избежать его. Мать часто била просто потому, что была утомлена непосильной работой, раздражена писком детей и хотела на ком-нибудь сорвать сердце. Побивши мальчика, она сейчас же начинала жалеть его, сейчас же старалась загладить свою несправедливость или лаской, или лишним кусочком съестного, и при этом сама она была всегда такая жалкая, бледная, истомленная, что нельзя было сердиться на нее.

В чужом доме Илюша был сыт, не терпел ни холода, ни побоев; но он как-то сразу почувствовал, что здесь он чужой, лишний, никому не нужный.

– Вот навязали вы себе обузу, – замечали Авдотье ее знакомые кухарки и горничные, – без мальчишки на всяком месте дали бы вам восемь, девять рублей, а теперь должны жить за шесть.

– Ну, что делать, не бросить же ребенка! – вздыхала Авдотья, и казалось, как будто ей отчасти жаль, что детей нельзя выбрасывать на улицу вместе с сором.

– Ну, чего ты суешься под ноги? – ворчал лакей, выталкивая Илюшу из того уголка, куда он забился, чтобы никому не мешать.

– Фу ты Господи, присесть никуда нельзя, везде мальчишка свои вещи накидал, – кричала горничная, сбрасывая со стула шапку, которую Илюша только что успел на него положить.

Иногда, от нечего делать, лакеи и горничные принимались дразнить мальчика и строить над ним разные штуки.

– Илюшка, – говорил лакей, – на, съешь сладкий пирожок!

Мальчик откусывал большой кусок пирога, а он оказывался весь обмазан горчицей; Илюша плевался, плакал, бранился, а вся кухонная компания помирала со смеху.

– Слушай ты, волчонок, – говорила горничная, – барыня зовет тебя, иди скорей; да ну же, скорей!

С сильно бьющимся сердцем шел мальчик в комнаты, вход в которые был ему запрещен, и робкими шагами подходил к барыне.

– Что ты тут шляешься, мальчишка! – кричала она на него. – Тебе здесь не место, иди в кухню!

И опять громкий, дружный смех прислуги встречал ребенка, когда он, униженный, пристыженный, возвращался в кухню.

Можно себе представить, как раздражали мальчика подобные выходки! Он готов был избить своих обидчиков, а между тем чувствовал, как мал и бессилен был он по сравнению с ними! Особенно оскорбляло его отношение тетки к его неприятностям. Она как-то не понимала, что насмешки могут оскорблять ребенка; она смеялась вместе с другими и только иногда добродушным голосом замечала какому-нибудь слишком расходившемуся лакею:

– Полно вам, Федот Матвеевич, ну, что вы пристали к ребенку? Известно, он глуп, где же ему что понимать!

Илюше же она делала строгие выговоры, когда он бранился или злился на кого-нибудь.

– Дурак ты, дурак, – говорила она, – с тобой шутят, смеются, а ты сердишься! Рад бы был, что не бьют, вон не гонят, а он, на-ка, еще обижаться! Какой важный барин!..

– Да я не хочу, чтобы они надо мной смеялись, ты им не вели! – угрюмо отвечал Илюша.

– Как же я могу не велеть им, – рассуждала Авдотья, – разве они меня послушаются? И неужели мне из-за тебя ссориться с ними? Как это можно! Я ссор не люблю, хочу со всеми жить в мире… И ты, коли умен, так старайся всем угождать: они смеются – и ты смейся; бранят тебя, а ты молчи; коли и побьют, так не беда: поплачь в уголке, чтобы никто не видал, а в глаза всем гляди весело, – вот и будет тебе хорошо!

Илюша умолкал и уходил от тетки, но чувствовал, что не в состоянии исполнить ее наставлений. Не обижаться, когда его оскорбляют, смотреть весело в глаза и угождать тем, кто бранит и бьет, – это было свыше сил его. Он понимал, что с большими ему не справиться, так как они сильнее его, но он все-таки не мог не злиться на них, и все угрюмее и угрюмее становилось его маленькое личико, все больше привыкал он хмурить лоб и глядеть исподлобья, все больше походил он на маленького, сердитого волчонка…

«Ишь, что выдумала! – рассуждал он сам с собой. – Поплачь потихоньку, а гляди при всех весело… Да разве это можно? Это только большие умеют, и как они это делают?..»

И мальчик из своего уголка наблюдал, как большие умели хорошо притворяться. За глаза все они бранили друг друга, а в глаза казались первейшими друзьями. Все находили, что барин скуп, а барыня зла и капризна, но все наперерыв старались угождать и барину, и барыне, все в глаза называли их добрыми, обещали в точности исполнять все их приказания, а придя в кухню, смеялись над этими приказаниями.

– Тетка, а тетка, – спрашивал Илюша, – ты зачем же сказала барыне, что делала вчера соус, как она велела? Ведь ты не так делала…

– Ну, что ж, что не так? Кабы я по-ейному сделала, вышла бы гадость, сама бы она раскричалась да разворчалась, а я сделала по-своему – вот и хорошо…

– Так зачем же ты ей так не сказала? Ты, значит, ее обманула?

– Обманула! Эка редкость – что обманула! Без обмана на свете не проживешь! Ты еще мал, не понимаешь этого; ужо подрастешь, поймешь.

– А тятька говорил, не надо обманывать!

– Ну, что твой тятька! Много он без обмана-то нажил? Сам на работе надорвался, да и тебя нищим оставил!

Илюша помнил, как тяжела была жизнь его семьи, и все-таки его тянуло назад к этой жизни, и когда среди веселой болтовни и сплетен кухонной компании ему представлялся в воображении угрюмый, молчаливый, неласковый отец, он чувствовал, что с радостью пошел бы за ним, оставив добродушную, словоохотливую тетку, что приказания отца легче и приятнее было бы слушать, чем ее наставления.