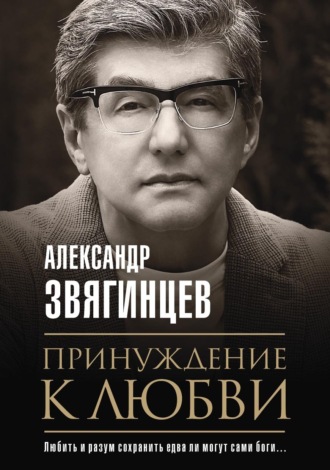

Александр Звягинцев

Принуждение к любви

– Тебе или…

– Без разницы, – сухо отрезал Бегемот. – А что, тебе этого мало?

Его тон мне не понравился. Впрочем, плевать на его тон, мне все тут не нравилось почему-то. Если бы еще знать – почему именно?

– Слушай, Бегемот, ты или давай колись до самой задницы, или не морочь мне голову. Что ты из себя дона Корлеоне корчишь? Что тут узнавать? Тоже мне – бином Ньютона! Пусть твои шестерки прокатятся до редакции, и за пятьсот рублей им там все расскажут. Как на духу. Или, как в подвалах Лубянки.

– Катались, – хладнокровно сообщил он. – Ничего не узнали. Ты думаешь, я сразу тебе звонить стал? Сам думал, что все просто. Но ничего пока не узнали. Концы спрятаны.

– Пусть просмотрят другие газетки. Если это организованный слив, одного «Эха» им мало, они разослали материал повсюду…

– Давай так, Валь! Ты смотришь, анализируешь, разговариваешь, узнаешь все, что можно, в редакции или еще где, мне без разницы, и сразу докладываешь. Мне нужен ответ. Слушай, Валек, действительно очень надо, – вдруг по-человечески сказал он. – Поверь, я бы не стал тебя отрывать из-за ерунды.

– Чей все-таки заказ? Самого?

– А ты думаешь, он у меня один? – Бегемот самодовольно усмехнулся.

Не выдержал Бегемот, сломался. Ему только дай перья распустить, сразу обо всем забывает.

– Постоянный клиент. Связи уходят в небеса. – Он ткнул своим толстым пальцем в потолок.

– Сроки?

– Какие сроки! – возмущенно всколыхнулся он. – Вышли все сроки давно! Валя, милый, нам нельзя его упускать. Если он обратится к другим, мы будем козлами. Потому что я чувствую тут перспективы. Если хочешь знать, седалищем своим чувствую, понимаешь, а оно у меня вон какое необъятное! Поверь, я не ошибаюсь. Сделаем то, о чем просят, я из него потом такие заказы вытрясу, что нам с тобой на всю оставшуюся жизнь хватит. Но сначала надо сделать!

Он подался ко мне, и лицо его оказалось так близко, что я мог рассмотреть все поры на его носу. Чего-то он слишком распалился, чересчур как-то. Неужели только из-за статьи? Подумаешь, обычная джинса, заказуха, кого ей сегодня испугаешь? Но Бегемот что-то всерьез разошелся.

Я встал.

– Ладно, начальник, пошел работать.

– Сразу звони, как узнаешь, – прохрипел Бегемот.

Вдруг вспомнилось, как он валялся пьяный на диване в «Элитарном клубе» и звонил своим бухгалтершам – и одной звонил, и другой звонил…

– А девочку из приемной мне подаришь за работу? Такую юную, тоненькую, нежную девочку-секретаршу?

Какое-то время он врубался в услышанное. Он даже не сразу понял, о чем разговор. Да, Бегемот, видать, стал другим человеком. И кто его знает, что у него теперь на уме. Наконец до него дошло, и он облегченно вздохнул. Даже помахал мне ручкой.

– Хочешь, бери прямо сейчас. Хотя нет, сначала работа. Девочка никуда не денется – даю слово.

Девочка в приемной, как всегда, улыбнулась мне, и улыбка у нее оказалась вполне даже порочная.

Глава 4

Виктимное поведение[4]

Выбравшись из логова Бегемота, я вскоре оказался на Сухаревской площади и предался размышлениям.

Задание Бегемота можно было выполнить тут же – для этого достаточно было нырнуть в метро, добраться до редакции «Эха» и добыть там всю нужную информацию. Но, во-первых, не было никакого желания бежать по бегемотовским делам задрав штаны и демонстрировать ему свою немыслимую расторопность. А во-вторых, хотелось прежде внимательно прочитать материал и накопать хоть что-нибудь по своим источникам. Еще не хватало подсоблять Бегемоту вслепую, ведь он вполне мог влезть и в историю весьма сомнительного свойства.

И тут у меня в кармане пиджака завозился мобильник.

– Привет, мальчуган, я тебя потеряла! Ты что, прячешься от меня?

Это была Разумовская.

– Я не прячусь, – тупо сказал я.

– А я знаю, – закатилась смехом она. – Куда тебе прятаться? И главное, зачем?

Ее просто распирало от веселья.

– Мальчуган, – заорала она вдруг. – Я тебя очень хочу, сегодня и сейчас!

– Что так?

– Естество свое берет.

– Так мороз на дворе, – рассудительно сказал я. – Сегодня градусов десять.

– Эх ты, хлюпик! – фыркнула Разумовская. И задорно продекламировала: – Мороз десятиградусный трещит в аллеях парка, нам весело, нам радостно и на морозе жарко! Мальчуган, будь готов!

Судя по всему, она была в машине, а там ее всегда распирало от радости, там она всегда себя чувствовала хозяйкой жизни. Хотя, когда Разумовская себя ею не чувствовала? Это было ее обычное состояние.

– Завтра утром я улетаю, так что вечером мне нужно быть в семье – прощальный ужин и все такое… А до вечера я вся твоя.

– А как же прощальная ночь с безутешным супругом? Сил-то хватит на всех?

– Мальчуган, на свете есть вещи, недоступные твоему пониманию. – Разумовская просто не соизволила обратить внимание на мои колкости. – Ты где? Только не вздумай объявить, что у тебя срочные дела. Я – твое главное дело.

Было ясно, что увильнуть не удастся. Да, собственно, чего увиливать? От чего? Чего ради?

– Так, значит, план такой. – Разумовская резко перешла на деловой тон. – Сначала обедаем где-нибудь по-быстрому, а потом прямо к тебе.

Вот так с ней всегда – все рассчитано и расписано по минутам. Не только своя жизнь, но и чужие.

– Я сейчас подберу тебя, – сообщила она.

– Звучит оскорбительно, – проворчал я.

– А ты будь выше этого, мальчуган, – тут же посоветовала она. – Будь гордым и высоким.

– О господи, что тебя сегодня так несет?

– Я вся в предвкушении. Просто потеряла голову! Кстати, где ты сейчас?

– На Сухаревке.

– Ты гений, мальчуган!

– Чего так?

– Потому что я сворачиваю на Сретенку, и через две минуты мы уже вместе. Думай, куда пойдем обедать…

Вот так вопрос с бегемотовским поручением отпал сам собой. Но до появления Разумовской я все-таки успел позвонить отцу. Попросил его посмотреть в Интернете статью из «Эха» и подумать, что бы она значила. Отец, который наверняка оторвался от телевизора, по которому шли бесконечные новости с киевского Майдана, занятого оранжевыми демонстрантами, обещал помочь и сразу положил трубку. Наверное, он был самым заинтересованным зрителем оранжевой революции в Москве, потому что родился в Киеве и детство его прошло на том самом Крещатике, где теперь рядом с шикарными магазинами дымили трубами палатки борцов за превращение Украины в европейское государство.

Разумовская действительно подкатила через несколько минут. Я любил смотреть на нее в машине. Они были созданы друг для друга. Большинство людей, садясь за руль, буквально меняются.

У многих лезут наружу комплексы и склонности к преступлению. Образ же Разумовской за рулем обретал черты совершенства и законченности. В отличие от других женщин она держала руки на верхней части руля. Обычно так водят автомобиль люди с развитой фантазией, интеллектуальным вкусом, веселым характером, уверенностью в себе и любящие при необходимости поспорить. Иногда ее руки напоминали классическое положение – стрелки, стоящие на «без десяти два». Иногда она вытягивала их вперед, насколько это возможно, с силой упираясь спиной в подушку кресла. В движении этом было что-то порочное и весьма сексуальное.

А как она выходит из машины! А как в нее погружается…

Уже через несколько минут мы с Разумовской сидели в китайском ресторане среди огромных аквариумов, в одном из которых лениво плавала одинокая пятнистая мурена, тело которой извивалось, как флаг на ветру, и вкушали карпа в кисло-сладком соусе. Разумовская ела с таким удовольствием, будто ее перед этим долго морили голодом.

– А ты что невесел, мальчуган? – оторвавшись от карпа, вдруг участливо спросила она. – Что ты голову повесил? Неужто опять о печалях отечества нашего любезного страдаешь? О родине малой и большой?

Ну, это уже было слишком! Сначала Бегемот ведет себя со мной как с последним клерком, а теперь еще Разумовская позволяет себе…

– Да потому я невесел, что эрекция у меня тут на днях пропала. – Тяжело вздохнув, я с горестным видом уставился на затаившуюся среди камней мурену, которой никакая эрекция не грозила от рождения.

Разумовская чуть не подавилась своим карпом и уставилась на меня. Я виновато понурил голову.

– Мальчуган, ты чего? Ведь неделю назад…

– Пока не вообще пропала, а поутру, – горестно поведал я. – Знаешь, раньше поутру просыпаешься – аж звенит! Чувствуешь в себе силы – необъятные. Весь организм трубит: вот он я какой! Петь хочется. И главное – никакой бабы рядом не надо. Натуральный глас торжествующей здоровой плоти! А ну, расступись, честной народ, не то зашибу ненароком!

Наклонившись поближе к Разумовской, я чуть слышно пробормотал:

– Вот уже четыре дня…

Забыв о карпе, она внимательно смотрела на меня. Вроде бы мне удалось с достоинством выдержать ее сверлящий взор, но тут она снова принялась за остывшую рыбу, и я понял, что разоблачен.

Закончив с карпом, она отложила вилку в сторону, промокнула губы салфеткой и ласково сказала:

– Не переживай, мальчуган, сейчас по дороге зайдем в аптеку, и я куплю тебе виагру – лошадиную дозу. Не то что петь потянет, ты у меня вприсядку пойдешь!

Вот такой она была, Анна Юрьевна Разумовская.

Моя Анетта, моя первая и последняя студенческая любовь, которая после какой-то дурацкой нашей ссоры вышла назло мне замуж за офицера-разведчика – правда, менять свою чудную фамилию и становиться госпожой Панюшкиной отказалась – и уехала с ним в Америку. Там она родила сына, училась на каких-то курсах чуть ли не в Стэнфорде, стала профессиональным политологом, специалистом по утверждению демократии на постсоветском пространстве. По возвращении в Москву ее муж сразу ушел из органов, думаю, сыграла роль экзотическая в его кругах карьера жены. А расторопная и беззастенчивая Анетта тем временем стала сначала вторым, а потом и первым человеком в российском отделении одного из самых серьезных западных фондов. Официально фонд нес идеи свободы и уважения прав личности, а на деле с помощью грантов, всяческих курсов, лекций, семинаров и прочих совместных радений формировал в стране группы людей, свято убежденных, что наша богатая, но малопредсказуемая страна должна стать безопасной и послушной частью цивилизованного мира. О том, что это означает полное подчинение Западу – причем границы этого подчинения нигде и никогда принципиально не оговаривались – разумеется, говорить было не принято. Это считалось грубостью, дурным тоном, неотесанностью и манией преследования. Или еще хуже – имперским синдромом.

Не знаю, как Разумовская жила со своим доблестным мужем-разведчиком за океаном, но мне она позвонила сама сразу после их возвращения и предложила увидеться.

Произошла странная встреча. Мы о чем-то бессмысленно говорили и больше всего боялись коснуться друг друга. Ибо понимали, первое же прикосновение – и сразу станет ясно, осталось ли все по-прежнему или мы уже чужие. Прикосновение состоялось, и сразу выяснилось, что ничего не изменилось. Хорошо запомнилось только, как моя рука не узнала тонкую талию Анетты, она вдруг оказалась ощутимо раздавшейся вширь. Последствия родов, сообразил я потом.

Она вернулась в мою жизнь совершенно по-хозяйски, ничуть не сомневаясь в своем праве устроить между нами все так, как ей нравится. Я же после ухода жены, забравшей с собой сына, легко и бездумно подчинился, не понимая, на что себя обрекаю. Потому что Разумовская от природы была наделена врожденным инстинктом власти. Стремление властвовать было смыслом ее жизни. Это занятие никогда ей не надоедало. И дело было не в масштабах власти, она не претендовала на какие-то особые политические и административные высоты, хотя и делала стремительную карьеру. Просто распоряжаться окружающими, помыкать ими, разводить и сводить по собственному усмотрению было ее предназначением в этом мире, без этого она не могла. Такой вот она уродилась, моя Анетта.

Кстати, я никогда не звал ее Аней, Анькой или, прости господи, Анютой! Как-то сразу придумалось – Анетта.

Потом случайно нашел книжку с толкованиями разных имен. Про имя Анна там шел какой-то святочный лепет: «В Анне с раннего детства проявляется ее главное качество – доброта. Она с радостью ухаживает за котятами, щенками, птичками. Играя со своими куклами, обращается с ними, как с младшими детьми. В более старшем возрасте она поможет старенькой соседке с покупками и в работах по дому. Заботы родных и близких ей людей становятся и ее заботами. Окружающие нередко этим злоупотребляют, но Анна из-за этого не обижается.

Она вполне может быть сестрой милосердия, учительницей, воспитателем. Отдает себя работе полностью, не заботясь при этом о материальной стороне дела».

Я от души нахохотался, потому что все в Анетте было прямо противоположно этой характеристике. Котята, куклы и милосердие! И старенькая соседка в придачу!

Но потом дошел до конца и получил хороший удар по мозгам. Оказалось, «Анна способна полюбить человека больного, пьющего или неудачника. При этом она никогда не будет сожалеть о своем выборе. Она безропотно будет нести свой крест в течение всей жизни, стремясь помочь несчастному человеку».

После этого пассажа о «несчастном человеке» мне оставалось только наложить на себя руки. К счастью, я вовремя сообразил, что раз вся характеристика в Анетту не попадает, значит, и слова о пьющем неудачнике тоже мимо. В данном случае мимо меня. И потом, какой я неудачник? Подумаешь, не делаю карьеру, как другие! Может, у меня стиль такой? Неудачник! Да я и в школе, и в институте, и в прокуратуре, и в газете всегда был среди лучших и самых талантливых. Я никогда не сомневался, что то же самое произойдет и в любой другой конторе. А может, я волк-одиночка, в натуре? Или, например, анахорет? Или я просто начальство не люблю. При общении с человеком, который убежден, что имеет полное право помыкать мной, поучать, я начинаю невольно демонстрировать свою независимость. Причем если не словами, то всем своим видом. Всякое начальство в таких случаях, естественно, раздражается. А некоторые особи только от одного моего вида порой впадают в бешенство. Причем я вовсе этой своей особенностью не горжусь и с большим облегчением избавился бы от нее. Но пока не удается. А вот когда удастся, тут уж я закушу карьерные удила…

Кстати, однажды я поинтересовался у Анетты, а не хотели ли родители назвать ее иначе, более подобающе. И узнал, что мама действительно хотела назвать ее Жанной, но папа был против из-за своего вечного польского гонора и предрассудков. Сторговались они на Анне – как сокращенном от Жанны. Что ж, могу поклясться теперь, что мама-то ее была права. Потому что дома я опять открыл книгу толкований и узнал, что Жанна обычно «еще в детстве очень своеобразный ребенок. Характером больше похожа на отца. Перенимает у него упрямство, настырность, себялюбие. Старается дружить со всеми, но обид не прощает и может даже подраться. Часто выбирает мужскую профессию, она отличный водитель. Может быть неотразимой, если хочет. В семье лидер. Муж всегда может положиться на ее интуицию и энергию. Приготовлением обедов чаще занимается муж, Жанна занимается домашним хозяйством по настроению. В воспитании детей исповедует строгость, четкое распределение обязанностей…»

Добавить еще несколько реальных штрихов, и – вылитая Анетта.

А книга-то не дура, подумалось мне. Не удержавшись, заглянул туда, где рассказывалось про всех Валентинов разом. Оказалось, «Валентин – послушный и прилежный ребенок. В школе у него много друзей. Валентин – хороший товарищ, на которого всегда можно положиться. Защищает девочек от обидчиков. Не лишен волевых качеств. Валентин склонен к созерцательности и покою. Он проявляет больше интереса к гуманитарным наукам, чем к естественным. В юношеском возрасте Валентин может увлечься такими предметами, как философия или психология, и он вполне может стать хорошим врачом-психиатром или психотерапевтом. Может добиться успехов и в других сферах деятельности. Свободное время больше посвящает спокойным занятиям. Любит почитать книгу, посидеть за шахматами или кроссвордом. В женщине в первую очередь ценит скромность, ровный характер…»

Этого чтения мне хватило за глаза. Чего, спрашивается, моих родителей понесло на Валентина? Все не в масть! В шахматы я вообще не играю, книгу, правда, могу и почитать при случае. Зато все остальное!.. И с женщинами полный пролет. Моя ушедшая жена была действительно тихой, зато упорной, как ослица. А вот Анетта и скромность – две вещи просто несовместные. Так что тут ребята дали маху.

Какую выволочку она устроила мне, когда узнала, что я ушел из прокуратуры. «Ты хоть понимаешь, какую карьеру мог сделать!» – зло выговаривала она. А когда я стал объяснять, что не могу заниматься отцеубийцами и малолетними психами да перед начальством выкаблучиваться, только рукой махнула: «Наверное, ты думаешь, что мне все нравится из того, чем я занимаюсь? Далеко не все, мальчуган, но я уже взрослая тетя и понимаю, что можно делать, а что нельзя. Есть вещи, которые надо терпеть, и взрослый человек их терпит. А ты как пацан. Попробовал, не получилось – убежал».

Правда, потом она здорово приободрилась, когда я устроился в газету к своему другу Женьке Веригину. «А что, мальчуган, тут есть что ловить! Станешь у меня модным журналистом, собеседником первых лиц, политическим обозревателем, а там…»

И Анетта принялась меня раскручивать. Я только успевал отбиваться от звонков из зарубежных корпунктов, приглашений на телевидение, заказов из модных журналов. Потом она махнула на меня рукой: «Что поделаешь, мальчуган, будем ждать, когда ты повзрослеешь и станешь настоящим мужчиной – который зарабатывает деньги и имеет власть. Но ты должен помнить – мой любовник не может быть лузером. Мне этого моя шляхетская гордость не позволяет».

Выволочка за уход из газеты была тоже будь здоров. Но когда она узнала, что я работаю у Бегемота!..

Отбушевав, она вдруг с печалью посмотрела на меня. И сказала: «Столько лет вместе, а я про тебя ничего не знаю. Как ты умудрился?» Это ты умудрилась, хотел сказать я, столько лет вместе, а ты даже не знаешь, что от меня можно ждать, а чего ждать нельзя. Но я промолчал. Ведь Валентинам на роду написано не обижать девочек.

Какое-то время мы не виделись. А потом она, к счастью, вернулась. Мы обошлись без новых объяснений. Просто обоим было ясно, что мы не можем друг без друга. Но с тех пор Анетта довольно внимательно следит за моим душевным равновесием и настроением – ждет сигнала, что я устал быть лузером и готов стать при ее содействии приличным человеком, достойным членом нашего развеселого общества. А возможности для содействия такому процессу у нее были, да еще какие!

В машине она отыгралась за мою эрекционную провокацию по полной программе. На светофорах и в пробках хватала меня за колени и все интересовалась, как там «наш маленький друг» пережил утренние неприятности, и намекала, что она знает одно очень сильное средство, которое мигом поставит его на ноги. Под шутки такого разлива мы добрались до моей квартиры. Раздеваться она стала прямо в коридоре. И стащила она с себя там не только короткую шубейку, но и джинсы. И потом она не отказывала себе ни в чем. Орала и кусалась в постели, разгуливала по квартире в моей майке, не прикрывавшей попку, затащила меня в ванную принимать вместе душ со всеми вытекающими отсюда последствиями. В общем, распустилась…

Около семи вечера она бросилась одеваться, чтобы не опоздать к тихому семейному ужину.

– Какое счастье, что ты не красавица, – с глубоким удовлетворением сказал я, наблюдая за ней, лежа в постели. – Как нам повезло!

Разумовская как раз натягивала в этот момент джинсы. Она так и замерла, не успев застегнуть молнию.

– Что-что? Это как понимать, милый друг? Тупое мужицкое хамство после совокупления? Или?

Так и не застегнув джинсы, она встала надо мной, уперев руки в боки, так что можно было вдоволь любоваться ее пламенно-красными трусиками, тлевшими, словно уголья, под темными прозрачными колготками.

– А ну, повтори еще раз, и тогда…

– Помнишь, у Чехова есть рассказ «Красавицы»?

– Ты Чеховым не прикрывайся! Чехов ему вспомнился! А я теперь заснуть не смогу, всю ночь прорыдаю в подушку, изверг!

Ну, это Анетта загнула, все она прекрасно про себя давно знала. И гораздо лучше меня.

– Такой рассказ ни о чем… О нескольких случайных встречах с красивыми девушками. Встречах совершенно случайных и мимолетных. Где-то на захудалой железнодорожной станции, на каком-то дремучем постоялом дворе. Это все не важно. Важно то, что сразу видишь, что перед тобой настоящая красавица, понимаешь это без всяких доказательств и объяснений. «С первого взгляда, как понимаешь молнию», так там было написано.

Разумовская смотрела на меня теперь уже задумчиво.

– И дальше странное признание. Примерно так… Ощущал я красоту как-то странно. Не желания, не восторг и не наслаждение возбуждала во мне она, а тяжелую грусть. Почему-то мне было жаль всех, и красавицу, и себя особенно… И было во мне такое чувство, как будто мы все потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего никогда больше не найдем…

Разумовская тихо села рядом со мной, ласково погладила по щеке.

– Ты же не хочешь, чтобы я смотрел на тебя без желания? – спросил я. – Без наслаждения, но с жалостью?

И она только покачала головой в ответ, продолжая смотреть на меня серьезно и словно испытующе.

– «Смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайна, не нужна и, как все на земле, не долговечна… – продекламировал я почему-то запомнившийся текст. – Или моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты? Бог знает!»

– И часто ты себя такими мыслями мучаешь? – спросила она.

– Бывает, – вдруг смутился я.

Чего это меня, в самом деле, развезло? Но больше всего я боялся, что Анетта сейчас залепит что-нибудь такое, от чего между нами, как говаривали в старину, разверзнется пропасть непонимания.

– Эх ты, – ласково сказала она. – Давно бы пришел ко мне – я бы тебе все объяснила. Настоящая красота – это идеал. А идеал не должен быть живым и достижимым. Ему не место в нашей жизни. Поэтому одни при виде красоты впадают в грусть, предчувствуя все, что с нею сделают в этой жизни. Поэтому бог и не дает красавицам ничего, кроме красоты, а особенно ума и воображения, чтобы они не кончали жизнь самоубийством, глядя на себя в зеркало.

– А другие?

– Какие – другие?

– Ну, те, которые не впадают в грусть при виде красоты?

– А-а, эти… Эти бездушные скоты впадают в жестокое сладострастие и хотят только полапать недостижимый идеал своими грязными лапами. Поиметь они его хотят. Любой ценой. Вот такие дела, мальчуган.

– Так, значит, я прав, и нам с тобой повезло!

– Еще как! – хмыкнула Разумовская. – А то было бы у тебя со мной прямо по анекдоту – трахаю и плачу. Так что у нас, у тех, которые не красавицы, свои радости. И вообще тебе надо не Чехова, а Пушкина читать. «Нет на свете царицы краше польской девицы!» Заруби себе на носу. Это я тебе как польская девица говорю.

Тут она посмотрела на часы и помчалась за шубой. Уже облачившись в свои песцы, она подлетела ко мне с прощальным поцелуем.

– И куда ты улетаешь? – осведомился я.

– Ого, – прищурилась Разумовская. – Мальчуган вдруг заинтересовался моей служебной деятельностью! Это личное? Или задание получил?

– Личное. Глубоко личное.

– А вот и не скажу. Сам догадайся.

– Тоже мне загадка! Опять небось в ЦРУ за указаниями, как разрушать нашу бедную родину дальше…

– Чего ее разрушать? – хмыкнула Анетта. – Помнишь, мой маленький любитель классиков, у Щедрина мальчик без штанов говорит мальчику в штанах: «Чего нас жалеть, если мы сами себя не жалеем!» Вот так, мой милый мальчуган без штанов! – закатилась она и стащила с меня одеяло. Штанов на мне действительно ее усилиями давно уже не было. Пришлось прикрываться подушкой.

Разумовская окинула начальственным оком открывшуюся ей картину, пробормотала что-то вроде: «А годы проходят, все лучшие годы!..» – и полетела к двери.

Я встал и поплелся за ней, по-прежнему прикрываясь подушкой.

– Думай обо мне по утрам – и все будет хорошо, – шепнула она на прощание.

– Ага, испугалась!

– А ты как думал? Лучше выдумать не мог?

– Зато уважать себя заставил, – хмыкнул я.

– Зачем, дурачок, тебе уважение? Я же люблю тебя, а это гораздо лучше.

– Но я же русский человек. Мне, понимаешь, без уважения никак нельзя.

К этому времени Разумовская давно уже распахнула входную дверь, и если бы кто-то мог видеть нас со стороны, его взору бы открылась картинка, достойная пера: на лестничной площадке дама в роскошной шубе и совершенно голый мужик, прикрывающий одно место подушкой, несут какую-то ерунду и никак не могут расстаться.

Но тут загудел, заклацал железом лифт.

– Кончай трепаться, простудишься. – Разумовская затолкала меня в квартиру и сама закрыла дверь.

Она утомила меня так, что я заснул сразу, едва добравшись до постели, еще хранившей ее ароматы.

Часа через два позвонил отец и сообщил, что у него есть о чем поведать. Спросонья я даже не сразу сообразил, о чем это он. И лишь с трудом вспомнил – бегемотовские дела. Деваться было некуда. Пришлось одеваться и тащиться на мороз, который заворачивал все сильнее. К счастью, идти было недалеко. Ведь с некоторых пор мы с отцом жили в соседних домах.