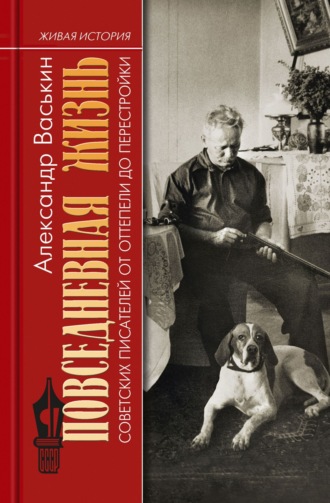

Александр Васькин

Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки

Тогда Григорий Яковлевич решил провести передислокацию: ехать в Красную Пахру на дачу было бесполезно, там бы его застали еще быстрее. А вот не отправиться ли в Болшево? К тому же Марлен Мартынович Хуциев давно его звал писать сценарий будущего фильма «Был месяц май» – впоследствии оказавшегося для Бакланова самым дорогим из всех экранизаций его произведений (кинокартина была поставлена в 1970 году). Совместное сочинение сценария вышло удачным, обоюдно приятным. И предпринятый Баклановым маневр также не был разгадан противником, не обнаружившим писателя в Болшеве.

Когда 31 августа Григорий Яковлевич открыл купленную Хуциевым газету, он увидел то коллективное письмо и подписи: «Некоторые ошеломили меня. Не буду перечислять, это все были известнейшие имена. В “Бесприданнице” Островского, склоняя Ларису к сожительству, старик купец Кнуров говорит: стыда не бойтесь, мы можем такую цену заплатить, что самые смелые критики умолкнут… Все, кто подписал это письмо в “Правду”, стали впоследствии Героями Социалистического Труда. Некоторые, впрочем, были уже удостоены, но кто еще не был Героем, стал им».

Думаю, более всего Бакланова поразила подпись Василя Быкова – писателя, духовно, да и биографически, ему близкого: Василь Владимирович во время войны служил в тех же артиллерийских войсках. «Боги войны» – так называли артиллеристов на фронте. В официальных статьях, посвященных развитию советской литературы, фамилии Бакланова и Быкова нередко стояли рядом. Их причисляли к ярким представителям так называемой лейтенантской прозы, отличавшейся предельной откровенностью и достоверностью при описании событий Великой Отечественной, ведь авторы сами были участниками войны и знали ее не понаслышке.

Наиболее активно писатели этого направления заявили о себе с началом оттепели, отважно отстаивая право ставить сложные и неприятные вопросы о цене победы, писать свою «окопную» правду, невзирая на нелепую критику в «дегероизации подвига», которой их регулярно подвергали те, кто и на войне-то не был. От цензуры бывшим фронтовикам доставалось порядочно, в чем только их не обвиняли – в очернительстве, клевете, пацифизме и принижении подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Но чем сильнее было официальное сопротивление, тем больше их произведения читали, экранизировали и ставили в театрах. Интерес к лейтенантской прозе в стране, где почти в каждой семье хранилась медаль «За победу над Германией», был огромным.

Среди образцов лейтенантской прозы – повести и романы Григория Бакланова («Южнее главного удара», 1958; «Пядь земли», 1959; «Мертвые сраму не имут», 1961; «Навеки девятнадцатилетние», 1979), Василя Быкова («Журавлиный крик», 1959; «Третья ракета», 1962; «Альпийская баллада», 1964; «Мертвым не больно», 1965; «Пойти и не вернуться», 1978; «Сотников», 1970; «Знак беды», 1982), Юрия Бондарева («Батальоны просят огня», 1957; «Последние залпы», 1959; «Горячий снег», 1970), Бориса Васильева («А зори здесь тихие», 1969; «В списках не значился», 1974), Константина Воробьёва («Крик», 1962; «Убиты под Москвой», 1963), Виктора Курочкина («На войне как на войне», 1965), Вячеслава Кондратьева («Сашка», 1979) и др.[3]

А общепризнанным истоком этого направления послужила повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», опубликованная в 1946 году в журнале «Знамя». И самое интересное, что в 1947 году Виктор Платонович удостоился за эту повесть Сталинской премии второй степени – по предложению самого генералиссимуса. Хотя что тут странного – повесть ведь в том числе и о Сталинграде. Книга неоднократно переиздавалась, а после эмиграции автора была изъята из библиотек Советского Союза и уничтожена. Василь Быков, отдавая должное неоспоримым достоинствам повести, подчеркивал, что Некрасов показал «правоту и высокую сущность индивидуальности на войне», «увидел на войне интеллигента, утвердил его правоту и его значение как носителя духовной ценности в условиях, так мало способствующих какой-либо духовности»13. Эта оценка Василя Владимировича была опубликована уже в конце перестройки в 1990 году, когда запрет на книги Некрасова был снят. Постоянно воевать с цензурой приходилось и самому Быкову, причем особенно ожесточенно у себя на родине в советской Белоруссии.

Но и в Москве приходилось несладко. Не было у Василя Быкова ни одной книги, которая бы без труда пробилась к читателю через частокол придирок. Как говорил сам писатель, языка на фронте было взять легче, чем одолеть цензуру. Зоя Николаевна Яхонтова, заведующая редакцией прозы издательства «Молодая гвардия» в 1964–1986 годах, свидетельствует: «Чего стоила эпопея с изданием повестей Василя Быкова! Уже за первую его повесть “Третья ракета” я получила выговор от ЦК ВЛКСМ “за пропаганду абстрактного гуманизма”, который выражался в том, что в повести приводилось письмо убитого немецкого солдата, написанное просто с человеческой болью. Каждая новая повесть этого талантливого писателя подвергалась пристрастному рассмотрению “наверху”. А по последней, изданной в “Молодой гвардии” – “Знак беды” мне пришлось срочно выехать в Минск и уламывать автора кое-что снять. В конце концов нервы Василя не выдержали, и он написал мне, что в Москве больше издаваться не будет»14.

Зоя Яхонтова – личность легендарная, ее номер, наверное, хотел бы иметь в своей телефонной книжке каждый советский писатель. И классик, и начинающий (участник всякого рода совещаний «молодых писателей»). Вот почему ее почтовый ящик под праздник не закрывался от поздравительных открыток. В издательстве Яхонтову – «мудрого, светлого, замечательного человека» – вспоминают до сих пор. Зое Николаевне удавалось невозможное: она умела постоять за «своих» авторов в кабинетах на Старой площади и Главлита – Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР.

Лишь отмена цензуры в 1991 году освободила писателя от необходимости бороться чуть ли не за каждое слово. Но пока до этого было далеко. На дворе – застой. Василь Быков в тот самый вечер 31 августа 1973 года находился в Белоруссии. Как вспоминал он много лет спустя в автобиографической книге «Долгая дорога домой» («Доўгая дарога дадому», 2002), на него в буквальном смысле охотились, желая получить подпись под письмом. И решил он рвануть в Москву, к приятелю: «Цековцы и кагэбисты искали меня в Гродно и в Минске, в Москве им было меня не найти. Но сколько ни прячься, а рано или поздно надо возвращаться домой. Вернулся и я. Прятался в собственном доме, как преступник»15. А затем в составе большой группы писателей ему предложили поехать в Могилев на встречу с читателями. Там-то он и узнал, что его фамилия попала в «Правду», а затем была названа в программе «Время».

Чуть ранее, пишет Быков, его вызвали на прямой телефонный разговор с Минском – работник ЦК Компартии Белоруссии «вежливо и тихо сказал, что в ЦК КПСС поступило письмо выдающихся деятелей культуры, в котором они решительно осуждают подрывную деятельность Сахарова и Солженицына. От Беларуси письмо подписал Мележ (Иван Мележ, автор романа «Люди на болоте». – А. В.), надо, чтобы была и подпись Быкова. Я сказал, что не читал письмо, поэтому подписать его не могу. Он сказал, что это, конечно, мое дело, но он считает своим долгом предупредить меня о возможных последствиях. Я, не попрощавшись, положил трубку и вышел из кабинета». Кто бы мог подумать, что фамилию Быкова поставят под письмом против его воли?

Реакция белорусских писателей, также прочитавших «Правду» и посмотревших «Время», была ожидаемой: «Мои коллеги оживились, стали оглядываться на меня. Иван Чигринов молча, но выразительно пожал руку. Остальные помрачнели, нахмурились. Я был растерян и подавлен…» Все попытки Василя Владимировича доказать обратное – что он ничего не подписывал – ни к чему не привели. Не принесла пользы и поездка к Сергею Залыгину в Москву:

«Сергей Павлович сказал, что, к сожалению, не может говорить на эту тему по телефону, – неплохо было бы, если бы я приехал в Москву. Я быстро собрался и поехал. Залыгина застал дома, он чувствовал себя не лучшим образом и тихим голосом рассказал, что и как: всё это – грандиозная провокация, устроенная Шауро[4] и прочими. Писателей по одному вызывали в ЦК и там буквально выкручивали руки, добиваясь подписи. Верные партийной дисциплине писатели-коммунисты вынуждены были подписать. Залыгин же, сославшись на свою беспартийность, попытался отказаться. Тогда перед ним поставили вопрос: “С кем вы? С нами или с ними? Те двое скоро окажутся на скамье подсудимых, как бы и вас к ним не присоединили”. Залыгин лишь недавно перебрался в Москву, получил неплохую квартиру, был полон литературных планов, перед ним открывалась перспектива (впоследствии он стал главным редактором “Нового мира”), а тут такой зверский выбор. И он подписал. “Но ведь я не подписывал! – сказал я. – Откуда подпись?” “Ну так ты же в провинции. В провинции всё проще. И страшнее”, – сказал Залыгин».

То, что Сергей Залыгин отказался обсуждать это по телефону – вполне естественно. «Это разговор нетелефонный» – была даже в советское время такая присказка, означающая, что помимо двух собеседников на разных концах телефонного провода могут быть и другие участники разговора, которых не слышно, зато они всё слышат, находясь в курсе произносимого и происходящего. Поэтому лучше ничего «такого» не говорить. Мало ли что.

Не смог Быков разыскать и Солженицына – хотел извиниться, попросить прощения и объясниться. Письмо в ЦК КПСС с опровержением у него не приняли, даже не пустив на порог. Василь Владимирович оказался в жутком положении. Как еще он мог в те годы заявить о своем неучастии, несогласии с этой травлей? Да никак. Не выходить же с плакатом на Старую площадь. И потому критик Лазарь Ильич Лазарев, работавший в редакции журнала «Вопросы литературы», попытался его успокоить: «Не суетись, не оправдывайся, никому ничего не объясняй. Те, кто тебя знает, и так всё понимают, а тем, кто не знает, не объяснишь. Пусть думают, что хотят». Лишь много лет спустя Быков узнал от одного из сотрудников ЦК КПСС, что его подпись поставили ради его же спасения: «Иначе они вынуждены были бы отправить меня вслед за Солженицыным». Но до конца дней своих, вспоминая эту историю, писатель чувствовал себя тяжело и неловко: «Я проклинал тех, кто учинил всё это бесчеловечное негодяйство». К слову, Героем Соцтруда Быков стал в 1984 году, а Залыгин – в 1988-м. А Абрамов и Бакланов так без «Гертруды» и остались. Ничто на Земле не проходит бесследно…

А в Доме творчества в Дубулты программа «Время» уже заканчивалась. Вот прошли новости культуры, спортивная рубрика, наступил черед прогноза погоды, когда под популярную эстрадную мелодию показывались картинки с видами столиц всех союзных республик. И каждый писатель невольно ожидал, когда вспомнят про «его» столицу: Алма-Ата (тогда еще главный город советского Казахстана), Фрунзе (а не Бишкек), Таллин (еще с одной буквой «н»), наконец, Киев, Ленинград и Москва. Особенно тепло объявлял этот раздел диктор Виктор Балашов: «И о погоде». Прогноз погоды был самой популярной информацией среди телезрителей: «Тихо! Погоду передают!» В программе «Время» сообщали даже температуру воды в Прибалтике, будто для них, гостей Дома творчества. Наконец писатели повскакивали с насиженных мест и устремились на первый этаж, в столовую, где начали разливать вкуснейший местный кефир…

Вот мы и подошли к крайне интересной теме – отдыху советских писателей. Их повседневная жизнь была напряженной, но интересной, наполненной встречами с читателями, поездками по стране и по всему миру, посещениями издательств и редакций, заседаниями и съездами, наконец, визитами в Центральный дом литераторов и писательскую поликлинику. При таком трудовом графике любому литератору, в конце концов, требовался отдых. Он даже был ему гарантирован трудовым законодательством. А отдыхать было где, ибо советские писатели пользовались такими привилегиями, которые их нынешним коллегам и не снились. Судите сами: Союзу писателей СССР принадлежало более двадцати домов творчества и пансионатов, находящихся в самых престижных районах страны, в том числе в Переделкине, Внукове, Голицыне, Малеевке, Коктебеле, Пицунде, Дубулты.

Но в том-то и дело: если остальные граждане только и занимались в свой законный отпуск тем, что отдыхали – лечились в санаториях, сплавлялись на байдарках, удили рыбу, копались на шести сотках, то советские писатели совмещали отдых с работой, то есть с творчеством. Именно в домах творчества им и были обеспечены необходимые условия для создания новых произведений, достойных своей героической эпохи. И не удивительно, а очень даже понятно, что в перечисленные заповедные места писателям хотелось попасть обязательно, причем зачастую сразу после получения заветной корочки, удостоверяющей факт принятия в члены союза. Критик Валентин Яковлевич Курбатов в этой связи посчитал нужным отметить при публикации своих дневников в 2019 году: «В 1978 году я был принят в Союз писателей и впервые “равноправно” засобирался в Дом творчества. Тогда “писателев” (как посмеивался Астафьев) народ еще жаловал… Это было недорого и удобно. Я купил себе толстую тетрадь, и мне не терпелось заполнить ее новыми впечатлениями…»16

Чистый лист обладает какой-то особой притягательной силой, вызывающей у писателя жгучее желание начать работать. Пожалуй, до конца осознать это способны только литераторы. Другой вопрос – с какой именно целью писатель это делает, что им в данный момент руководит. И здесь каждый сочинитель волен действовать в своих интересах и в меру отпущенного ему таланта. Выразительно и поэтически описал процесс творчества Сергей Владимирович Михалков:

Чистый лист бумаги снова

На столе передо мной,

Я пишу на нем три слова:

Слава

партии

родной!

Юрий Маркович Нагибин интерпретировал это по-своему: «Стоит подумать, что бездарно, холодно, дрянно исписанные листки могут превратиться в чудесный кусок кожи на каучуке, так красиво облегающий ногу, или в кусок отличнейшей шерсти, в котором невольно начинаешь себя уважать, или в какую-нибудь другую вещь из мягкой, теплой, матовой, блестящей, хрусткой, нежной или грубой материи, тогда перестают быть противными измаранные чернилами листки, хочется марать много, много»17. Желания вполне понятные…

Насколько часто выпадала советским писателям возможность заполнять тетради (и просто чистые листы) новыми впечатлениями, как сформулировал Нагибин, «марать много»? Откроем дневник прозаика Марка Александровича Поповского, где он составил для нас график своих поездок по стране:

«Январь (Дубулты, Дом Творчества) – 30 дней,

март (Голицыно) – 26 дней,

март – апрель (Алма-Ата, Караганда) – 14 дней (“Огонёк”),

май – июнь (Алма-Ата, Фрунзе) – 14 дней (“Правда”),

сентябрь (Коктебель, Дом творчества) – 30 дней,

октябрь (Самарканд, Бухара, Ташкент) – 15 дней,

декабрь (Голицыно) – 12 дней»18.

Упомянутые «Огонек» и «Правда» обозначают командировки от упомянутых изданий в республики Средней Азии, где Поповский собирал материал для биографии архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), над которой он работал. Остальные же поездки писатель ежеквартально совершал в дома творчества, где и занимался, собственно, сочинительством (до 1977 года, пока не эмигрировал из СССР).

И такая схема повседневной жизни была свойственна многим советским писателям. Вот еще одно свидетельство: «Играю в теннис, езжу в те же Дубулты, Сочи, Ялту, Пицунду. Круг жизни, видимо, определился уже навсегда»19, – пишет драматург и член Союза писателей Юлиу Эдлис своему другу Василию Павловичу Аксёнову 2 марта 1982 года. Из всех перечисленных географических названий именно Дубулты, маленький уютный посёлочек в границах курортной Юрмалы, и превратился для многих литераторов в Эльдорадо. Здесь на территории «советской заграницы» (как тогда именовали три прибалтийские республики – Латвию, Эстонию, Литву) работалось и отдыхалось особенно хорошо. Порой борьба за путевки в Дом творчества писателей Литфонда СССР им. Яна Райниса – таково его официальное название – разворачивалась нешуточная, особенно в теплое время года: спрос превышал предложение.

Кто только не отдыхал в Дубулты, проще найти того советского писателя, кто пренебрег этой возможностью. Сюда стремились даже те, кто не был членом Союза писателей. Но лазейку всегда можно было найти, особливо такому крупному кинорежиссеру, как Эльдар Рязанов – он также считался литератором, профессиональным сценаристом. Впервые Рязанов оказался в Дубулты в 1972 году. Не будучи на тот момент членом Союза писателей, он раздобыл путевку через своего друга и соавтора, сценариста Эмиля Брагинского, с которым они намеревались сочинить новый фильм, на этот раз кинокомедию «Невероятные приключения итальянцев в России». «Для того чтобы работать поплотней, мы решили поехать на сентябрь в Дубулты, где находится комфортабельный Дом творчества, своеобразная резервация для писателей. Сентябрь в Прибалтике – уже не сезон, и сложностей с путевкой никаких не случилось», – объясняет свой выбор Эльдар Александрович.

С самого начала Рязанов поступил неверно. Вместо того чтобы лететь в эту «резервацию» белым соколом, с легким сердцем «от песни веселой» и осознанием безмерного счастья от выпавшей ему удачи, он… задержался на неделю. В Дом творчества писателей из Москвы улетела сердечная телеграмма, предупреждавшая, что кинорежиссер приедет неделей позже, просит не волноваться и комнату за ним сохранить. То ли Эльдар Александрович возомнил себя «фигурой, равной Черчиллю» (хотя сходство было!), то ли телеграмма была не на правительственном бланке с гербом, но должного впечатления она не произвела. В Доме творчества никто и не думал волноваться. Наоборот, обрадовались: освободился номер в «бархатный» сезон! А кинорежиссер даже не предполагал, что его ожидают «Невероятные приключения Эльдара Рязанова в Дубулты».

Дубулты – это вам не Чешские Будейовицы. Из столицы нашей родины, а также из Ленинграда до Риги регулярно курсировали комфортабельные поезда со спальными вагонами. Вечером садишься – утром уже в Риге, оттуда на такси до Юрмалы (или на электричке, для тех, кто хочет растянуть удовольствие). Прибыв в Дом творчества 7 сентября 1972 года, Эльдар Александрович не обнаружил у входа ни красной дорожки, ни директора с хлебом-солью в руках, ни цыганского ансамбля, распевающего традиционное «К нам приехал, к нам приехал…» (эта сцена позднее была воспроизведена в кинофильме «Жестокий романс», где в роли дорогого гостя выступил Никита Михалков). Встретила кинорежиссера всего лишь сестра, но хозяйка. Заполнив необходимые документы, отдав ей путевку и затребованный рубль «на прописку», Рязанов, к своему изумлению, услышал, что свободных номеров нет, что все они заняты творящими писателями. А потому кинорежиссеру надо лишь несколько дней подождать, кое-как перекантовавшись в холле.

– Как в холле? Я же дал телеграмму, я сообщил…

– Да, да. Телеграмму вашу мы получили. Но свободного номера нет. А в холле вам даже очень понравится. Он просторный. Потом там телевизор…

– Но туда же все будут входить и выходить, когда им заблагорассудится…

– Что вы, холл закрывается. Вас никто не будет беспокоить…

Сестра-хозяйка – это вам не председатель Госкино, с которым можно и поспорить по поводу будущей кинокомедии, – ей прекословить бесполезно.

«Мы с сестрой-хозяйкой поднялись на лифте на шестой этаж. Она ключом отомкнула дверь холла, который из-за обилия писателей, желающих попасть в Дом творчества, превратили в жилую комнату. Видно, случилось это недавно, может быть, я был одним из первых “подопытных кроликов”. Помещение было странное. Площадь его приближалась к 50 квадратным метрам с гигантским, во всю стену, от пола до потолка, окном. В холле, как водится, стоял рояль, на тумбочке – телевизор, штук восемь кресел и несколько журнальных столиков с шахматами и шашками. Диван был превращен в койку и застелен. Чудовищные эстампы, которые якобы украшали стены, завершали облик этого сарая.

– А где же тут умываться, и вообще… – ошарашенно спросил я.

– Вот вам ключ, – сестра-хозяйка вышла в коридор и отперла дверь недалеко от холла. – Это будет ваш персональный туалет. Кроме вас им никто пользоваться не будет. Здесь есть и умывальник.

Я заглянул в каморку, где действительно все это было…

– Да, но я же дал телеграмму, – безнадежным голосом пробубнил я.

– Это всего на несколько дней, – развела руками сестра-хозяйка.

И я покорился. Я здесь был гостем. И несмотря на то, что у меня имелась законная путевка, я не стал “качать права”. В конце концов, поживу несколько дней в холле, в холле я еще никогда не жил. Жаль только, что я не умею играть на рояле»20.

Эльдар Александрович был воспитанным человеком, другой бы на его месте немедля принялся разучивать на рояле собачий вальс, подняв на ноги засидевшуюся за «маранием» чистых листов писательскую округу. Или потребовал бы: «Дайте жалобную книгу!», как один из героев одноименной кинокомедии. Рязанов просто еще не понял, что вопреки холодному приему удостоился чести жить на шестом этаже, куда пускали не многих. Это во-первых. А во-вторых, у него был персональный телевизор, по которому он мог смотреть программы «В мире животных», «Клуб кинопутешественников» и конечно «Кинопанораму». Кое-как пережив ночь в «сарае» с роялем и «чудовищными» эстампами (вообще-то считалось, что в Прибалтике искусство более продвинутое, чем в остальных двенадцати союзных республиках), наутро Рязанов решил пробежаться, благо что пляж под боком.

Обрядившись в темно-синий с белой полосочкой спортивный костюм (а других в ту пору и не было), надев кеды, Эльдар Александрович решил не изменять своей привычке. Тем более что своеобразная беговая дорожка пролегала вдоль самого синего моря по влажному утрамбованному песочку. Надышавшись утренним морским воздухом, отмахав семь километров, кинорежиссер захотел ополоснуться (так вот откуда взялась знаменитая сцена в ванной в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»). Однако «ни в холле, ни в “персональном” санузле душа не было. Постучаться в какую-нибудь комнату на этаже к незнакомым людям я постеснялся, соавтор жил на “несколько рангов” ниже, и унижаться мне не хотелось. В общем, раздевшись в холле до трусов, я выглянул в коридор и, убедившись, что никого нет, юркнул в туалет. Там с грехом пополам над раковиной я произвел частичное, крайне неудобное омовение и, признаюсь, пришел в раздраженное состояние».

Не слишком ли многого хотел от Дома творчества знаменитый комедиограф? Душ ежедневный ему подавай! Море под боком – мойся сколько угодно. «Хочешь – пей, хочешь – стирай», как сказал сантехник-альтруист Афанасий Борщёв. В конце концов, на юрмальском пляже тоже душ есть, а мыло и мочалку можно и с собой принести (а еще там янтарь попадается). Правда, вода в душе холодная, но это даже полезно для закалки организма. Профилактика насморка и всякого там кашля (как проповедовал легендарный целитель Порфирий Иванов). А в конце недели пожалуйте в баньку! Или в сауну, – где в то время решались многие важные вопросы (посещение саун стало модным у советских чиновников с начала 1970-х годов).

Интеллигентные замашки не давали московскому гостю покоя. После водных процедур ему вздумалось побриться. Кинорежиссеры – это ведь не писатели, которые часто отращивают бороду и в бритье не нуждаются. Мало того, Рязанов привык бриться не опасной бритвой, а электрической, почти как та, что подарила Надя, главная героиня главного его новогоднего фильма, своему несостоявшемуся жениху Ипполиту. Это был особый шик – бритва с плавающими ножами. А раз бритва электрическая, значит, нужна розетка. Но ее-то как раз в холле и не предусмотрели. То есть розетка была, но всего одна, под роялем, – для телевизора: «Я заглянул под инструмент, но там было темно и пыльно. Тогда я опустился на карачки и пополз под рояль. Ощупывая телевизионный провод, я нашел розетку». Вместо того чтобы воткнуть вилку электробритвы и начать бриться, гость из Москвы повел себя странно: «Несмотря на то, что я был в одиночестве, из моей глотки вырвались ругательства, недостойные деятеля искусства, в особенности советского».

Ну а дальше видный деятель советского искусства, схватив бритву, устремился к директору Дома творчества. Ворвавшись в курортную атмосферу, царившую в приемной, нарушив душевное равновесие секретарши, Рязанов очутился в кабинете директора. Шло совещание, как раз о том, как улучшить и без того отличное обслуживание отдыхающих писателей. За столом заседали полтора десятка человек, внимая директорской речи. Возможно, если бы Эльдар Александрович чуть помедлил, его бы наверняка узнали и пригласили к столу, предложив чашечку ароматного кофе. Но он не дал на это времени: увидев розетку, Рязанов немедля воткнул туда штепсель от своей бритвы. И начал демонстративно бриться под музыкальное сопровождение: жужжание бритвы отчасти напоминало «Полет шмеля» Римского-Корсакова. Отринув обвинения в «хулиганстве», Эльдар Александрович заставил аудиторию дождаться окончания процесса. Таким образом, совещание зашло в тупик. Такого персонал Дома творчества еще не видел.

Тщательно выбрившись, требовательный гость из Москвы поставил ультиматум: «После завтрака я уйду на рынок. Вернусь через час. Так вот, чтобы к моему приходу была комната. Или я поселюсь здесь, у вас в кабинете». И пошел набирать калории: «Когда через час я вернулся с рынка, меня ждала сестра-хозяйка. Почему-то чудом нашлась свободная комната, в которой все было чисто, убрано и вполне уютно. При этом ощущалось, что несколько дней в ней никто не жил. Комната оказалась на пятом этаже».

Вообще-то Эльдару Александровичу крупно повезло – по правилам внутреннего распорядка вовремя не приехавший отдыхающий лишался возможности поселиться в номере. Такова была инструкция. То есть его, конечно, могли где-нибудь разместить, но только в порядке общей очереди. И не в новеньком кирпичном корпусе, а в деревянной, видавшей виды дачке с общими удобствами. Странно, что для Рязанова, известного бичевателя пороков советской повседневности с ее повсеместной нехваткой всего и вся, это стало неожиданностью. И пренебрегать выпавшей удачей – то есть дефицитной путевкой в престижный Дом творчества, которой хотели бы воспользоваться в теплое время года многие (не только писатели, но и артисты, академики, художники), ему не следовало. Это было все равно, что опоздать на поезд.

Например, другой режиссер – Юрий Петрович Любимов, отродясь не состоявший в Союзе писателей, ни разу не опоздал к началу заезда (интересное слово – как на ипподроме, у лошадей). Его здесь всегда принимали с распростертыми объятиями. Театр, возглавляемый Юрием Любимовым, обладал фантастической популярностью у зрителей, а билеты стали своеобразной валютой, которую можно было обменять, например, на покрышки для новых «Жигулей». Юрия Петровича можно было часто встретить в Дубулты в 1970-е годы. И жил он отнюдь не в холле с роялем. С ним мы еще повстречаемся.

Интересно, что все номера в Доме творчества писателей, обставленные стандартной мебелью, походили один на другой. Люксовыми их, конечно, не назовешь, но для творчества вполне подходили. На каждом этаже было по шесть однокомнатных номеров и по четыре двухкомнатных. И никакой роскоши, – чтобы ничто не отвлекало от работы. Таким образом, для всех были созданы одинаковые условия. Дадим слово самому директору – Михаилу Львовичу Бауману, денно и нощно находившемуся на рабочем месте. В июле 1975 года он рассказывал латышскому журналисту и писателю Александру Ольбику:

«Наш Дом творчества в 1973—74 гг. занимал 1-е место во Всесоюзном соцсоревновании среди подобных домов творчества. Пока он считается лучшим в Союзе. Правда, в Пицунде возводится современное здание, в котором, как и у нас, будут отдыхать писатели со всего Советского Союза. Но это пока перспектива. А мы уже сейчас имеем девять комфортабельных этажей, на каждом из которых отдыхает всего 13 человек. Потолочный обогрев и кондиционеры создают в жилых помещениях мягкий микроклимат. В каждой комнате установлен телефон… У нас отменная звукоизоляция, стук пишущих машинок совершенно не слышен в соседних помещениях»21. Разве плохо? А на каждом этаже висело объявление: «Тихо! Здесь работают писатели!»

Но если все номера были одинаковыми, то почему ценились именно последние этажи? А потому, что оттуда открывался потрясающий вид на взморье и окрестности. Чем ниже этаж, тем чаще взгляд из окон упирался в сосны, тем меньше были видны Рижский залив и живописно протекающая река Лиелупе – чудесная прибалтийская природа. А какой был закат! Хоть меняй профессию и вступай в Союз художников. Сегодня красивый вид из окна назвали бы бонусом, содрав за это еще и деньги с отдыхающего. А тогда за дополнительную плату купить себе возможность наслаждаться пейзажем было нельзя – только лишь «заслужить». Такова была специфика советской повседневности.

Как заслужить? И талантом, и должностью. И потому на верхних этажах селили не только всесоюзно известных писателей, чьи книги на полках не залеживались, но и тех, кто этими писателями пытался руководить (куда же от них денешься!). Так постепенно сложился своеобразный критерий, тешащий самолюбие советского писателя: раз я живу в Дубулты наверху, значит, меня уважают. Сегодня это может показаться нам странным. В самом деле, какая разница, на каком этаже жить, ибо на Рижское взморье приезжали, прежде всего, работать, а условия для творчества здесь были идеальными. Но если вам придет в голову спросить у кого-то из поседевших советских литераторов: а сами-то вы на каком этаже в Дубулты жили? То делайте это с осторожностью: не надо тревожить людей с тонкой душевной организацией!

Конечно, многое зависело от директора. Михаил Львович Бауман сделал для писателей немало. Почти вся его трудовая биография связана с Домом творчества в Дубулты – это уже свидетельство того, что он был незаурядной личностью. Попробуй-ка столько лет удержаться в своей должности! В общении с излишне придирчивыми, субъективными и ранимыми «инженерами человеческой мысли» нужно быть и дипломатом, и психологом. Трудно всем угодить, особенно если для некоторых так важен вид из окна.

Для многих Михаил Львович был как отец родной. Недаром за более чем 40 лет скопилась огромная стопка «Книг отзывов и предложений». Десять томов – почти собрание сочинений – с благодарностями и автографами всех известных советских писателей[5]. Среди оставивших собственноручные отзывы – Валентин Катаев и Сергей Михалков, Константин Симонов и Алексей Арбузов, Роберт Рождественский и Константин Ваншенкин, Василий Шукшин и Борис Полевой, Юрий Трифонов и Вадим Кожевников, Даниил Гранин и Ярослав Смеляков, Сергей Смирнов и Михаил Дудин, Михаил Светлов и Игорь Сельвинский, Чингиз Айтматов и Евгений Евтушенко, Григорий Поженян и Александр Межиров, Василий Аксёнов и… Эльдар Рязанов. Видимо, растопила, в конце концов, сердце кинорежиссера неустанная забота домотворческих работников о его отдыхе. А может, просто кухня понравилась или с погодой повезло…