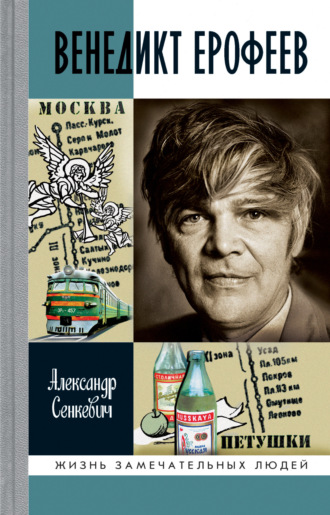

Александр Сенкевич

Венедикт Ерофеев

Вот что рассказала мне о своей старшей сестре Нина Васильевна: «Личная жизнь у Тамары не сложилась. Помешала война. Те мальчики, с кем она дружила и училась, домой не вернулись. В конце войны Тамара жила в Кировске и работала на почте. В свободное время принимала участие в клубной самодеятельности. Пела под гитару стихи собственного сочинения. Девушка она была талантливая, как говорят, с литературными и музыкальными данными. Однажды ее отправили на лесозаготовки – на помощь заключенным. Условия для вольнонаемной девушки были тяжелые. Не столько из-за физической перегрузки, сколько из-за психологического напряжения. Ее статья о красоте Севера, опубликованная в “Полярной звезде”, вернула ее на прежнее место работы – на почту. В редакции “Полярной звезды” ей предложили уйти с прежней службы и стать корреспондентом газеты. Тамара отказалась. Писать что-то по заказу было не в ее правилах».

К сожалению, Венедикта Ерофеева окружали не только хорошие люди. Во времена его литературного триумфа кого только вокруг него не вертелось. Да и в годы его безвестности рядом с ним всяких мерзавцев хватало. Австрийский поэт и драматург Франц Грильпарцер[21] был убежден, что глубоко понять великих людей просто невозможно, не определив и не изучив темных личностей, находившихся в их окружении. С этим утверждением не поспоришь, настолько оно самоочевидно и соответствует действительности. При всем моем брезгливом отношении к подобным людям, прилеплявшимся к Венедикту Ерофееву, я не упускал их из виду в этом повествовании.

Я принял во внимание предупреждение критика Андрея Семеновича Немзера. Он пытался остановить тех, кто хотел бы написать книгу об авторе поэмы «Москва – Петушки»: «Всякая попытка осмысленного разговора о Венедикте Ерофееве обречена на провал. Либо ученая тоска полезет, либо пошлость. Конечно, занудство и безответственность всплывут и в величаниях (им же несть числа), но тут хотя бы на героя сослаться можно: Веничка ведь, как боярыня с картины Крамского “Неутешное горе”, был одновременно скучным и легкомысленным, находя в этом сочетании высший смысл: “Да и зачем тебе ум, коли у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Совесть и вкус – это уже так много, что мозги делаются прямо излишними”. Тянуться к такой субстанции с аналитическим аппаратом значит уподобляться легиону бесов, что терзали трепетную плоть очарованного странника, вводили в соблазны его смиренную душу, ставили хитрые препоны на пути к небесным Петушкам и в конце концов… <…> вонзили свое шило в самое горло”[22].

Впрочем, характеристика Андрея Немзера, данная моему герою, своей односторонностью подтверждает наблюдение русского писателя и историка Николая Михайловича Карамзина[23], общавшегося с гениями и сказавшего: «Талант великих душ есть узнавать великое в других людях».

А где сегодня найдешь интеллектуалов, да еще литературных критиков, с великой душой? Случись такое чудо, вряд ли в него кто-то поверит! В лучшем случае это будут просто добросердечные люди. А может быть, безапелляционный вердикт Андрея Немзера – всего лишь очередная легенда о невозможности понять, что представляет собой Венедикт Ерофеев как писатель? Словно его творчество недоступно для глубокого и разностороннего осмысления. Оно и его создатель вроде черных дыр во Вселенной. Так стоит ли тратить силы для постижения непостижимого? Неплохой ход уйти от ответственности за любое высказанное суждение.

Действительно, существует загадка в появлении ни на кого не похожего писателя – Венедикта Ерофеева. Я не настолько самонадеян, чтобы обещать читателю этой книги ее разгадку. Но и не настолько ограничен, чтобы не понять причины его мировой известности. Бесспорно одно. Как говорили в старину, житие Венедикта Васильевича было неложно, а чистота нескверна. До последнего своего часа Венедикт Ерофеев сохранял в себе острый слух ко всему, что рождалось в нем не размышлениями изворотливого ума, а стихийными движениями чуткой и одновременно избегающей вранья души. Прислушиваться к себе, вести с собой постоянный внутренний диалог было его постоянной потребностью.

Вот потому-то, как убеждена поэт и прозаик Ольга Александровна Седакова, «для каждого, кто знал Венедикта Ерофеева, встреча с ним составляет событие жизни»[24].

Понятно, что автор поэмы «Москва – Петушки» человек не из массовки. Пабло Пикассо говорил: «Среди людей больше копий, чем оригиналов». Так вот: Венедикт Ерофеев из тех, кто принадлежит к незначительному меньшинству. Не забывал я также о проницательном замечании Игоря Марковича Ефимова, писателя, философа и историка. Оно касается друзей известных людей, оставивших о них воспоминания: «Друзья нашей юности – как много места они занимают в жизни! Мы радуемся встречам с ними, переживаем их болезни и неудачи, рвемся помочь, гордимся их успехами, страдаем, когда они обижают нас или забывают о нашем существовании. Но иногда – один случай на миллион судеб – друг юности может выкинуть с нами вещь неслыханную и непредвиденную: завоевать мировую славу. И что нам тогда с ним делать?»[25]

Игорь Ефимов имел в виду своего друга Иосифа Александровича Бродского[26] и мемуарную о нем литературу. Он с писателем Яковом Гординым в 1964 году навестил будущего нобелевского лауреата в ссылке, в деревне Норенской Юношского района Архангельской области.

В самом деле, невозможно ждать от мемуариста, пишущего о хорошо известном ему человеке, какой-то объективности при тех чувствах, которые он испытывает к нему и его творчеству. К тому же стоит учитывать обостренное и придирчивое внимание огромной читательской аудитории к вышедшему из печати жизнеописанию признанного мировым сообществом гения. Трудно определить критерий отбора важнейших фактов и событий в жизни великого человека, а также найти верный ракурс и не раздражающую читателя интонацию при их описании.

Сказанное об Иосифе Бродском применимо ко всей документальной литературе о великих людях, к числу которых я также отношу Венедикта Васильевича Ерофеева. В ходе работы над книгой мои представления о писателе значительно расширили серьезные литературоведческие исследования – в частности, диссертации Светланы Гайсер-Шнитман «Венедикт Ерофеев. “Москва – Петушки”, или “The rest is silence”», Александра Поливанова «“Псевдодокументализм” в русской неподцензурной прозе 1970—1980-х годов», Инны Конрад «Фольклорные мотивы с семантикой смерти / возрождения в произведении Венедикта Ерофеева “Москва – Петушки”», Ирины Марутиной «“Москва – Петушки” Венедикта Ерофеева и “Школа для дураков” Саши Соколова в контексте русской литературы», Андрея Безрукова «Поэтика интертекстуальности в творчестве Венедикта Ерофеева: поэма “Москва – Петушки”», Натальи Брыкиной «Художественная картина мира в прозе Венедикта Ерофеева», статьи Бориса Гаспарова и Ирины Паперно «Встань и иди», в которой текст поэмы Венедикта Ерофеева соотнесен с Библией и творчеством Федора Михайловича Достоевского[27]. Многое мне объяснили о его жизни и творчестве работы Александра Гениса, Петра Вайля, Анатолия Иванова, Вячеслава Курицына, Олега Дарка, Алексея Васюшкина, Ливии Звонниковой, Натальи Живолуповой, Игоря Сухих, Николая Богомолова, Юрия Иосифовича Левина[28], Марка Липовецкого. Бесценным для меня источником информации стала вышедшая в 2019 году книга Евгения Шталя «Венедикт Ерофеев. Писатель и его окружение».

В результате моих бесед с сестрой Венедикта Ерофеева Ниной Васильевной Фроловой, его друзьями и знакомыми обнаружились новые факты и прояснились некоторые события его непростой и многострадальной жизни.

Среди многих работ о Венедикте Ерофееве мое внимание особенно привлекла небольшая статья под названием «Дорогой подарок российскому народу». Она обращает на себя внимание искренностью чувств, прямотой мысли, живописностью слога и той почти не встречающейся в сегодняшней критике афористичной лапидарностью, с которой выражены мысли ее автора. Эта статья принадлежит не литературоведу, а художнику из Мурманска Николаю Ковалеву и была напечатана в газете «Хибинский вестник» от 26 ноября 1999 года.

Процитирую из нее небольшой отрывок: «Ерофеев стал нашим Плавтом, Рабле, Ильфом и Петровым. Его повесть теплее самых сияющих образцов. Она сияет и зияет иначе… В ней есть нечто задушевное, святочное. Пир нищих, прижатых и… хотел сказать затравленных. Но нас уже не травили. На нас просто сели тучным задом ЦК и Политбюро, и было не столько больно, сколько душно и смешно. В этой повести – уют взаимопонимания, встречи со своим человеком. И неважно, высасываешь ли ты пол-литру “Зоси” у забора или меланхолически принимаешь 150 коньяка перед обедом. Веничкина поэма не только для интеллигентных алкоголиков писана. Не станем подрезать ей крылья. В “Петушках” – великое братство замордованной интеллигентности с народной оболваненностью, тоской и живучестью. В обожествлении поллитры Венедикт Ерофеев близок Гаргантюа с его культом гульфика и пищеварительного тракта, но еще затейливее и уж несомненно поэтичнее. Рецептура его коктейлей поэтичнее. В золотой ряд апологетов пьянства и вина, в компанию, где Ли Бо, Омар Хайям, Бодлер, Давыдов, Кола Брюньон (герой одноименной повести Ромена Роллана. – А. С.), вошел полноправный Веничка (Советский Союз)»[29].

Что сказать об этой статье? Вспоминается разве что русская пословица: «Мал золотник, да дорог».

Постоянно жить мифом и фанатично распространять его среди других людей чревато для здоровья – как духовного, так и физического. Мифы не должны становиться нормой жизни. Не понаслышке знаю, что для людей и общества ничем хорошим такая ситуация не заканчивается. Приняв во внимание, как трудно вырваться из могучей стихии мифотворчества, я попытался в меру своих возможностей обнаружить вслед за Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым и Ильей Симановским, авторами книги «Венедикт Ерофеев: Посторонний», новые документальные свидетельства о писателе его современников. Надеюсь, что введенные мною в текст книги неизвестные факты жизни и творчества писателя не окажутся крошками с барского стола.

К тому же я рисковал впасть в искушение и окутать образ Венедикта Ерофеева туманом литературоведческой зауми. Вот ее-то, надеюсь, мне в какой-то мере удалось преодолеть.

Не отрази Венедикт Ерофеев столь беспощадно, основательно и своеобразно советскую повседневную жизнь, его слава 90-х годов прошлого века не дожила бы до наших дней. Теперь она даже укрепилась за счет происшедших в России изменений. С ходом времени глубже и острее понимаешь значимость его творчества для сегодняшней русской литературы. Ведь написанная им поэма – произведение, относящееся к книгам, которые американский классик Генри Миллер[30] называл «вдохновенными и вдохновляющими»[31]. К какому жанру, интересно знать, такое литературное чудо относится?

Петр Львович Вайль[32] и Александр Александрович Генис в эссе «Страсти по Ерофееву» убеждены, что «по своей литературной сути “Москва – Петушки” фантастический роман в его утопической разновидности»[33]. Для обоснования своего заключения они предлагают, казалось бы, вполне убедительные аргументы. Во-первых, не надо особо заморачиваться, всматриваясь в развитие фабулы этого шедевра, чтобы понять, что «Венедикт Ерофеев создал мир, в котором пьянство – закон, трезвость – аномалия, Веничка – пророк его». Во-вторых, подобные пертурбации несложно, как полагают критики, объяснить: созданный Творцом мир «не может жить с сознанием ущербной неполноты своего бытия»[34]. И главный вывод из всего сказанного выше: «В отличие от Творца, Ерофеев творил не на пустом месте: мир уже был, но мир был плох, и следовало создать его заново»[35].

Им же принадлежит, на мой взгляд, более точное определение жанра поэмы «Москва – Петушки». Вместе с тем оно же представляет суждение, объясняющее суть такого удивительного явления, как Венедикт Ерофеев:

«Чтобы найти художественное решение для такой задачи, как построение философской модели сегодняшней России, Ерофеев создает свою поэтику, свою логику, свой стиль и язык. Явление это настолько феноменальное, что не укладывается в русло литературного процесса. Ерофеев владеет уникальным творческим инструментом, вряд ли пригодным для повторного использования. Он один работает в жанре, лучшим названием которого, пожалуй, будет его простая фамилия». Процитированные мною строки предваряют книгу сочинений Венедикта Ерофеева «Оставьте мою душу в покое: Почти всё»[36].

В искусстве живописи работа над портретом требует немалых усилий. Прежде всего необходим цепкий и наметанный глаз. Наблюдательный художник легко схватывает характерные черты портретируемого. Таким проницательным взглядом обладал, например, Валентин Серов.

Мастерство и интуиция ведут художника к конечной цели – созданию «живого» портрета человека с его неповторимой жизнью и судьбой. Понятно, что при отсутствии вдохновения портрет на холсте не «задышит» и останется мертвым, представляя случайное соединение линий и красок.

С теми же самыми трудностями может столкнуться любой, кто попытается восстановить в слове жизнь замечательного человека. Помимо них для писателя существует еще одно мешающее ему обстоятельство. Художнику оно, напротив, не во вред, а в помощь.

В неизданных «Записных книжках 1979—1980-х годов» Венедикт Ерофеев обращает внимание на этот парадокс (в блокноте 1979 года): «Хорошо у Лескова в “Несмертельном Головане”: “Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу”»[37]. Этот рассказ имеет подзаголовок: «Из рассказов о трех праведниках».

Меня эта опасность не подстерегала. Я никогда не встречался с Венедиктом Ерофеевым, хотя у нас с ним оказались общие знакомые, приятели и даже друзья.

Из всего, мною прочитанного, наиболее точные и достоверные о нем воспоминания оставили его сестры Тамара Васильевна Гущина и Нина Васильевна Фролова, а о последних годах жизни – Наталья Александровна Шмелькова, выросшая в семье выдающегося ученого-геохимика Александра Ильича Перельмана[38].

Для Венедикта Васильевича старшая сестра Тамара была духовно близким человеком, а Наталья Шмелькова – заботливым и сердечным другом, появившимся незадолго перед его смертью. Произошло чудо, о котором писал Александр Сергеевич Пушкин: «И может быть – на мой закат печальный / Блеснет любовь улыбкою прощальной»[39].

Однако не подумайте, что это чувство свалилось на его голову долгожданным счастьем. Скорее оно было радостью, что его, смертельно больного, еще могут полюбить. У него появилась надежда выжить. Вместе с тем его изматывала борьба с самим собой. Венедикт Ерофеев изо всех сил пытался забыть ту, которую когда-то, еще в юности, полюбил и к ней одной постоянно возвращался в своих мыслях – Юлию Рунову, свою страстную любовь. Не получалось выбросить ее из памяти, как он ни старался.

Что касается отношений с Натальей Шмельковой, то светлые промельки в них, конечно же, были и даже моментами переходили в ослепляющие вспышки. По крайней мере, его старшая сестра Тамара Васильевна Гущина в своих неизданных «Воспоминаниях» отдает должное этому чувству: «Знакомство с Натальей Шмельковой состоялось в 1987 году (они познакомились двумя годами раньше. – А. С.). Это было его последнее увлечение. И довольно сильное»[40].

Большей частью музы великих писателей непроходимо глупы. Но бывают счастливые исключения.

Наталья Шмелькова написала и издала об авторе поэмы «Москва – Петушки» книгу-размышление, книгу-боль, книгу-воспоминание – «Последние дни Венедикта Ерофеева», куда вошли ее дневниковые записи с момента их знакомства в 1985 году на квартире московского журналиста Игоря Ильича Дудинского и до дня смерти писателя 11 мая 1990 года. Книга Натальи Шмельковой не дневник в прямом смысле этого слова, а созданное после его смерти сочинение на основе ее воспоминаний и дневниковых записей. Объемное содержание этой книги шире ее названия и не умещается в обозначенные хронологические рамки. Эту книгу мне не с чем сравнить. По скрупулезной передаче высказываний Венедикта Ерофеева на разные темы и умению их анализировать, по отбору важных фактов его жизни и их толкованию она превосходит все другие сочинения о писателе. Для меня книга Натальи Шмельковой стала вроде навигатора, помогающего найти кратчайший путь к намеченной цели – к пониманию личности моего героя и его творческой судьбы.

Вот одно из точных наблюдений Натальи Шмельковой, относящееся к Венедикту Ерофееву: «…при всей его широте и доброте, он – настоящий разрушитель. Все спокойное, устоявшееся в один прекрасный момент начинает его раздражать. И тогда – не избежать провокаций с его стороны на ссору и даже на разрыв. Может быть, ему необходимо это как писателю? Для сюжета? Даже меня вынудил во время ссоры наговорить ему кучу гадостей. Он был страшно возмущен, даже вскипел: “Я тебе этого никогда не прощу. Мне никто подобного еще не говорил”. А сам, как мне показалось, где-то в глубине души, может быть и сам того не сознавая, был рад этому»[41].

Из других литературных произведений, основательно прояснивших мне личность Венедикта Ерофеева, я назову книги Елены Игнатовой «Обернувшись» (2009) и Марка Фрейдкина «Каша из топора» (2009), эссе Ольги Седаковой, Игоря Авдиева, Виктора Баженова, а также беседу Вадима Тихонова с Ольгой Кучкиной.

При всем своем провокативном характере, умении острым словцом зацепить человека, Венедикт Ерофеев никогда не был мизантропом, циничным и посторонним по отношению к людям. Посторонним ни в прямом смысле этого слова, ни в его экзистенциальной интерпретации. Например, в том значении, которое вкладывал в это понятие французский писатель Альбер Камю[42]. В его романе «Посторонний» он описывает поступки равнодушных людей в равнодушном обществе. Герой романа Марсо в абсурдном мире не видит ни смысла, ни Бога. Для него существует лишь одна истина – истина смерти. Именно она пробуждает его сознание. Герой поэмы «Москва – Петушки» и ее автор – антиподы персонажа романа французского писателя.

Больше к ним, писателю и его тезке-персонажу, подходит определение отрешенные. При этом они не безучастны к окружающим их людям, а раздумчивы и углублены в себя. Другими словами, они отчуждены от мирской суеты, но не от самого неохватного, загадочного и трагического мира с его обитателями. Именно в таком состоянии духовной свободы они могут чувствовать чужое горе, как свое. Венедикт Ерофеев не скрывал, что он больше всего ценит в людской жизни. В одном из своих блокнотов он записал: «Сердобольность, которая выше разных “Красота”, “Истина”, “Справедливость” и прочих понятий более или менее условных»[43].

Как не раз отмечает в своей книге «Последние дни Венедикта Ерофеева» Наталья Шмелькова, автор поэмы «Москва – Петушки» эмоционально реагировал на те или иные происшедшие события, в которых не принимал непосредственного участия. Вот одна из ее записей, подтверждающая, что чувство сострадания сопрягалось в нем с чувством личной ответственности за происходящие в стране беды: «Ерофеев не оставался равнодушным к любым трагическим событиям. Помню, как 5 (?) мая 89 года по телевизору передали, что в районе Уфы сошел с рельсов поезд. Как ему показалось, я выслушала это сообщение с несколько рассеянным видом. Он возмутился: “Ты как будто посторонняя, как будто по ту сторону, а я, как всегда, рыдаю”»[44]. В книге Натальи Шмельковой описание событий жизни Венедикта Ерофеева отмечено знаком откровенности, скрупулезно точным воссозданием всего того, что она увидела, услышала и эмоционально пережила. Нельзя не восхититься также ее проницательностью в характеристике людей из их ближайшего окружения. В «Последних днях Венедикта Ерофеева» раскрывается его личность во всех ее неожиданных проявлениях. Я убежден, что любовь Натальи Шмельковой хотя бы на «чуть-чуть» продлила ему жизнь.

Венедикт Ерофеев записал на память совет французского писателя и философа Дени Дидро[45]: «Когда хочешь писать о женщине, обмакни перо в радугу и стряхни пыль с крыльев бабочки»[46]. Этому совету в личных письмах Юлии Руновой и Наталье Шмельковой, как я предполагаю, он следовал, а вот, судя по его художественным произведениям (особенно в повести «Записки психопата»), напрочь о нем забывал.

В книге Натальи Шмельковой я не обнаружил ни одного суждения, дискредитирующего ее возлюбленного. При всех, даже двусмысленных, жизненных ситуациях она всегда его оправдывает и защищает. Вот, например, ее рассуждения на тему «Венедикт Ерофеев и женщины». Ведь отношение мужчины к женщине – ясный индикатор качества его духовной жизни.

В нескольких абзацах Наталье Шмельковой удается передать, насколько деликатен и нравственен в своих чувствах и поступках был автор поэмы «Москва – Петушки»: «Натурой он был увлекающейся. Считал себя “врагом всякого эстетизма”, любил женскую красоту и даже придавал значение одежде: “У вас, женщин, внешний вид очень зависит от того, что вы носите. А на нас – что ни надень”. Сам одевался скромно, не любил обновок, чувствуя себя уютнее в старой одежде. Он не признавал в женщинах вульгарности, бестактности, озлобленности. Ценя женственность, говорил: “К чему все остальное? Уж я-то в стиле что-то понимаю”. Ерофеев не переносил, когда о женщинах говорили непристойности. Рассказывал, как, будучи свидетелем какого-то циничного разговора, ушел, “чуть ли не набив морду”. “Как можно так говорить о женщине!” – эмоционально жестикулируя, возмущался он. По его рассказам, он еще с юношества не признавал кратковременных увлечений, ценил преданность, не прощал измен»[47].

Другое дело, что в своей прозе он не избежал общей манеры в изображении женщины в авангардном искусстве. Максим Карлович Кантор, писатель, художник, историк искусств, обращает внимание на «процесс развенчания Прекрасной Дамы и превращение ее в уличную девку». В своем знаменитом романе «Учебник рисования» он пишет: «Это именно ее, Прекрасную Даму, выволакивал на панель Лотрек[48], ей задирал ноги ван Донген[49], ее выкладывал на подушках Матисс[50], ее поимел в парижской подворотне Миллер. Это ее, Прекрасную Даму, изображали с бокалом абсента и в спущенных чулках, это ей адресовали унизительные определения поэты»[51].

В своем первом прозаическом произведении «Записки психопата» Венедикт Ерофеев не уступает своим предшественникам в развенчивании Прекрасной Дамы. Среди распространенных символов советского общества она значится как «Девушка с комсомольским значком на груди», она же «Девушка с веслом». Он вволю порезвился в описании Ворошниной и Музыкантовой, превратив знакомых ему по школе в Кировске и Московскому университету скромных комсомолок в пьянчужек и разнузданных шлюх. Для сокрушения морали ханжеского общества ему были нужны именно такие шокирующие читателя отвязные и распутные девицы.

Да, Венедикт Ерофеев был сведущ в том, что происходит в современной западной литературе и кое-что для себя оттуда взял. Тем не менее, используя ее сюжеты и образы, он развивался как русский писатель. Потому-то всё его творчество пронизано атмосферой русской классической литературы. Ее мыслями, идеалами, темами и коллизиями. Без ее помощи и духовного воздействия не состоялся бы писатель Венедикт Ерофеев. И мы, читатели, так никогда и не узнали бы, насколько осмысленной и глубокой была его духовная жизнь при всех ее буднишних тяготах и изломах. О почитании русской литературной классики свидетельствует запись в одной из его тетрадей. Это еще и пожелание, какими читателями Венедикт Ерофеев хотел бы видеть нас: «И главное: научить их чтить русскую литературную классику и говорить о Ней не иначе как со склоненной головой. Всё, что мы говорим и делаем, а тем более всё, что нам предписано “сверху” говорить и делать, – всё мизерно, смешно и нечисто по сравнению с любой репликой, гримасой или жестом Ее персонажей»[52].

Уже по этому краткому высказыванию понимаешь непреходящую тоску Венедикта Ерофеева по героям русской классики из XIX века. При всех их человеческих слабостях, пороках и страстях они представлялись ему более естественными, самостоятельными и живыми, чем его «правильные» современники, зомбированные безбожной моралью и обманной идеологией. Нетрудно заметить, что автор поэмы «Москва – Петушки» был весьма привязан к «старорежимному» времени. Отдавал предпочтение его мыслителям и писателям, был «влюблен во всех этих славных серебряно-вековых ребятишек, от позднего Фета до раннего Маяковского, решительно во всех, даже в какую-нибудь трухлявую Марию Моравскую, даже в суконно-камвольного Оцупа». Продолжу перечисление литературных симпатий Венедикта Ерофеева. Тех, в кого он был влюблен: «А в Гиппиус – без памяти и по уши. Что же до Саши Черного – то здесь приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания. Вместо влюбленности – закадычность. И “близость или полное совпадение взглядов”, как пишут в коммюнике»[53].

Помимо Немзера и некоторые другие критики убеждены, что действительный образ художника во всей его полноте и при всей противоречивости его натуры неописуем и воссоздать его невозможно. А если и опишешь по всей правде и совести, то читателя непременно напугаешь. И он после такого жизнеописания книжку твоего героя в руки не возьмет. Может быть, они в чем-то правы.

Я подозреваю, что не всем моим соотечественникам его сочинения пришлись по вкусу. Могу понять, что выбранный им образ жизни кого угодно приведет в ужас. Не стоит забывать, однако, что, как говорил ценимый им Иоганн Вольфганг Гёте[54], «бояться горя – счастия не знать»[55]. Счастьем, как он его понимал, была если не вся, то большая часть его жизни.

Существуют воспоминания о Венедикте Ерофееве, в которых некоторые факты его биографии излагаются заведомо тенденциозно. Я объясняю такие случаи либо явной или скрытой к нему неприязнью, либо истеричной и ревнивой любовью. А чаще всего причина подобного злоязычия – обычная зависть. Эти воспоминания, в основном устные, широко распространены не только в окололитературной среде. К таким материалам я относился с большой осторожностью.

Восстанавливая жизнь Венедикта Ерофеева, я также вспоминал свое давнее прошлое. Ведь мои молодые годы пришлись на то же самое время, когда надежды казались несбыточными, а жизнь пузырилась и фыркала, как кипящая вода в чайнике.

Жизнь и судьба Венедикта Ерофеева обескураживают тех людей, кто отказывается признать верховенство силы духа над властью тела. Литературное наследие, которое он оставил потомкам, подтверждает, что им успешно выполнена миссия творческого человека. Что это за миссия, четко и коротко сформулировал в отношении гения другого времени уже однажды процитированный мною Франц Грильпарцер, живший в XIX веке: «Моцарт дает связь с всеобщей жизнью дню сегодняшнему».

О том, как понимал эту всеобщую жизнь мира Венедикт Ерофеев и как она соотносилась с жизнью его родины и собственной судьбой, – эта книга. Надеюсь, что она не будет восприниматься читателем очередной о нем легендой. Я подозреваю, что многие из них имеют смутное представление о поэме «Москва – Петушки» и ее авторе. Они никак не могут понять, в чем, собственно, мудрость этого произведения. По правде говоря, я сам лет двадцать пять назад находился в таком же неведении. Разумеется, я оценил неизвестного мне автора как человека талантливого и парадоксально мыслящего. Однако не увидел религиозно-философского подтекста поэмы. Намного проницательнее меня оказалась Белла Ахатовна Ахмадулина[56], вместе с мужем Борисом Асафовичем Мессерером приехавшая в Париж в 1976 году. Она и Мессерер впервые прочитали поэму «Москва – Петушки» в доме ученого-слависта, литературоведа и переводчика Степана Николаевича Татищева[57], где остановились на пару ночей: «Степан дал нам, на одну ночь прочтения, неотчетливую машинопись повести “Москва – Петушки”, сказав, что весьма взволнован текстом, но не грамотен в некоторых деталях и пока не написал рецензию, которую срочно должен сдать в издательство. Утром я возбужденно выпалила: “Автор – гений!” Так я и Борис впервые и навсегда встретились с Веничкой Ерофеевым и потом (сначала Борис) вступили с ним в крайнюю неразрывную дружбу»[58].