Александр Сенкевич

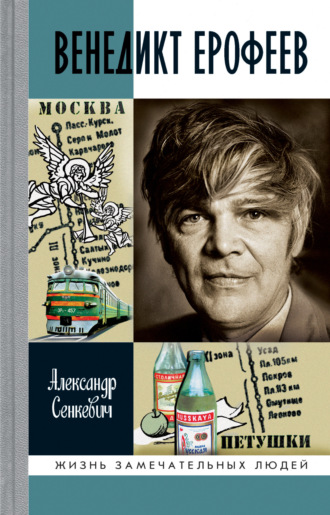

Венедикт Ерофеев

© Сенкевич А. Н., 2020

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2020

Памяти Натальи Шмельковой

(14 марта 1942 – 10 апреля 2019)

Если человек займется исследованием своего организма или морального состояния, то непременно признает себя больным.

Иоганн Вольфганг Гёте

Предуведомление читателю

Созданные Венедиктом Ерофеевым произведения по своему содержанию симфоничны и по праву считаются своеобразной летописью современной эпохи. Я выстроил композицию этой книги по аналогии с простой музыкальной формой. Она состоит из трех частей: экспозиция, разработка, кода. При этом вторая часть контрастна первой, а третья по присутствующим в ней темам и мотивам является повтором первой.

Для пояснения несведущим, что собой представляет по содержанию каждое из этих понятий, обращусь к «Музыкальному энциклопедическому словарю» (М., 1990):

«ЭКСПОЗИЦИЯ (от лат. expositio – изложение, показ). В узком смысле – название первого раздела в фуге, сонатной форме, рондо-сонате. В широком смысле – часть или раздел всякой музыкальной формы, содержащий первоначальное изложение основного материала – одной или нескольких тем. Экспонированию противоположно развитие (варьирование, разработка). Масштаб Э. определяется конкретной формой музыкальной и охватывает построение разного масштабного уровня (например, в периоде Э. – первое предложение в простых формах – начальный период и т. д.; Э. не исключает элементов развития (например, в сонатной форме). Характерные для Э. музыкальные свойства обобщаются в понятии экспозиционного типа изложения».

«РАЗРАБОТКА (нем. Verarbeitung, Ausarbeitung; англ. development; франц. Developpement). Развитие музыкального материала, предполагающее вычленение отдельных элементов, подвергающихся преобразованиям. Приемы Р.: структурные (дробление темы на фразы, мотивы), звуковысотные (интегральное расширение, сжатие мотивов, обращение; гармоническое и тональное обновление, в т. ч. секвенции, ритмические (увеличение, уменьшение), фактурно-тембровые (в т. ч. переоркестровка), полифонические (имитации, канонические секвенции, фугато). Р. применяется в развивающих средних разделах простых форм (гл. обр. в середине 3-частной)…»

«КОДА (итал. coda, от лат. cauda – хвост). Заключительное построение музыкального произведения или части цикла, не являющееся обязательным для какой-либо композиционной схемы. К. снимает контрасты, закрепляет устойчивость. Структурная обособленность в музыкальной форме, функциональная многозначность отличают К. от дополнений, только утверждающих тоническую гармонию…»

Вместо предисловия

Вера Ерофеева: «О моем дедушке»

Сочинение четырнадцатилетней школьницы

У нас дома висит портрет. Большой красивый портрет. С самых ранних лет папа подводил нас с братом к нему и спрашивал: «Ну, скажите, кто здесь изображен?» Мы с гордостью в один голос отвечали: «Это наш дедушка Веня». Папа не раз объяснял, что дедушка знаменит тем, что создал поэму «Москва – Петушки», прославившую маленький городок Петушки на Клязьме. Для кого-то он писатель Ерофеев Венедикт Васильевич с мировым именем, а для нас просто дедушка.

К сожалению, он умер задолго до моего рождения, поэтому я знаю о нем только по рассказам родителей, родственников и от моей крестной матери Натальи Шмельковой, которая написала о нем книгу, под названием «Последние дни Венедикта Ерофеева».

Мне сейчас 14 лет, и я уже много знаю о своем деде. Я открываю его для себя каждый день. Меня поражают его широта интересов, настойчивость, стремление к познанию, к открытию чего-то нового, искренность и простота. Он мог разговаривать на любые темы как с рабочим человеком, так и с академиком. Дружил с очень многими людьми: артистами, писателями, поэтами. Все преклонялись перед его талантом. Дедушка очень увлекался музыкой. В доме была собрана первоклассная фонотека классической музыки. Более четырехсот пластинок! Эти пластинки с книгами до сих пор хранятся у нас дома. Самым ценным он считал библиотеку, где собраны стихи поэтов Серебряного века. «Я влюблен в этих серебряновековых ребятишек» – так говорил мой дедушка о них. Есть несколько удивительных книг. Они сделаны на печатной машинке. Это тоже необыкновенная память о моем дедушке, которой я дорожу!

Когда дедушке шел шестой год, он умел читать, писать, рисовать, хотя никто с ним не занимался. Рос он немного замкнутым и тихим, мог подолгу что-то сосредоточенно писать, и когда старшая сестра спросила его: «Что ты, Веночка, все пишешь и пишешь?» Он поднял глаза и совершенно серьезно сказал: «Записки сумасшедшего». В доме был объемистый том сочинений Гоголя. Дедушка любил его перелистывать. Вот и подобрал название, которое ему понравилось. Он любил рисовать, но рисунки его больше были на политические темы. Он искренне удивлялся, когда не узнавали на рисунке, кто у него сидит за круглым столом, и объяснял: «Вот это – Сталин, это – Молотов, это – Черчилль, это – Иден» и т. д.

Книги он читал быстро. Память у него была превосходная. Он мог перечислять, что написал Лев Толстой, что написал Иван Тургенев. Все в семье удивились, откуда такие познания. Оказывается, он выучил наизусть отрывной календарь – все 365 листов! Называли любое число, и он говорил, какой это день недели, какие важные даты приходились на это число, какой был рисунок или портрет и что на обороте написано. Когда дедушка пошел в школу, то учительница сказала, что в первом классе ему делать нечего, он все знает, поэтому он пошел сразу во второй класс.

Мой дедушка с 8-го по 10-й класс учился в средней школе № 1 города Кировска. Успешно сдал экзамены на аттестат зрелости. Однажды в почтовый зал, где работала его старшая сестра – бабушка Тамара, пришла какая-то женщина и громко сокрушалась: «Сегодня писали сочинения. Ужасно все переживали. Говорят, какой-то Ерофеев только написал на “пять”».

Каждый раз после экзаменов он приходил и докладывал: «Пять». Ему, единственному в 1955 году была присуждена золотая медаль. Преподавательница литературы Софья Захаровна Гордо рекомендовала ему получить филологическое образование. Своих школьных учителей дедушка вспоминал как очень требовательных и мудрых. Таких он больше никогда не встречал.

Детство и юность не баловали его. Он был пятым ребенком в семье железнодорожника. Голодно, холодно… но желанию учиться ничто не помешало. И вот в 16 лет он – студент МГУ. Затем беды пошли одна за другой. Он был отчислен из МГУ. Потом он блестяще сдал экзамены во Владимирский пединститут, где сразу был замечен учителем русского и литературы. Там он много пишет, постоянно делает записи бóльшей частью в рабочих дневниках для геологов-поисковиков. Они бережно хранятся у нас в доме. Когда я беру их в руки, то испытываю нежный трепет в сердце и ощущаю связь с моим великим дедом. Записные книжки написаны мелким ровным почерком, без ошибок и помарок. Мне кажется, что он испытывал особую любовь к каждой букве в русском языке. Но, страшно представить, дедушка был изгнан из института за хранение и чтение Библии. Он гордился тем, что знал Библию наизусть, и говорил так: «…я вытянул из этой книги все, что может только душа человеческая». Он привлек к учению Христа студентов и, кстати, мою бабушку, которая тогда была студенткой филологического отделения.

В то же время были изгнаны еще несколько студентов. Многие из них – почтенные уважаемые люди, которые говорят «спасибо» моему дедушке за то, что он показал им дорогу к Богу. Один из них Борис Александрович Сорокин, который всю жизнь прослужил батюшкой.

А с бабушкой они встречались тайно, а потом поженились и стали жить в деревне Мышлино, за Петушками. Бабушка преподавала в школе в поселке Караваево русский язык, литературу и немецкий язык. Вскоре у них родился сын – мой папа. Его назвали тоже Венедиктом «впопыхах», ждали девочку и хотели назвать Анной, а родился мальчик. Папа говорит, что бабушка Валя с нежностью вспоминала, как утром дедушка Веня навестил ее и принес целую авоську апельсинов.

Караваевские мужики долго вспоминали, как все выпили по стаканчику вина за здоровье первенца.

Работа у дедушки была разъездная, три недели он работал, а неделю отдыхал. Он приезжал на последней электричке в Петушки, и единственным приютом для него был вокзал, где он ждал первый автобус, чтобы добраться до деревни Мышлино. В Петушках у него не было другого приюта, но он влюбился в этот город. Свое самое знаменитое произведение он назвал «Москва – Петушки».

Поэма «Москва – Петушки» была написана осенью 1970 года, «нахрапом», как говорил мой дедушка в интервью. Впервые она была издана на русском языке в Израиле, в Иерусалиме в альманахе «Ами». Это издание бережно хранится, мы им очень дорожим, так как в нем сделаны правки рукой моего дедушки. Самое удивительное, что дедушка никогда не носил свои рукописи в издательства, он даже не знал, где они находятся. Он не искал читателей и почитателей своего таланта и творчества, они нашли его сами.

У нас дома есть шкаф, в котором много книг на разных языках мира. Это книги дедушки. Больше всего книг с поэмой «Москва – Петушки». Некоторые издатели переименовали ее – дедушка был очень недоволен этим. Он хотел, «…чтобы пустяшный город Петушки знали во всем мире».

Недавно мы с папой и братом ходили на спектакль «Москва – Петушки» в Москве в Студию театрального искусства. Я не читала еще полностью этого произведения. Спектакль мне очень понравился. Больше всего поразили ангелы и запомнился монолог главного героя о Петушках. «Петушки – это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин». А недавно состоялась премьера спектакля «Москва – Петушки» в Австрии, в Венском императорском театре.

«А там за Петушками, где сливаются небо и земля и волчица воет на звезды, – там совсем другое, но то же самое; там в дымных и вшивых хоромах распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий младенец из всех младенцев» – это ведь он написал о своем сыне, моем папе. Удивительные строки! Я их перечитывала несколько раз. Мне хотелось плакать от чувств, которые появляются во мне… ведь это строки о моих Петушках, о моем папе.

Я пыталась читать произведения своего дедушки, но мне сложно что-то понять. Когда я стану постарше, обязательно буду читать все, что написано им. Пока мне понятно только одно произведение: маленькое эссе о поэтах Серебряного века: «Саша Черный и другие». Он знал слово в слово беззапиночным образом пять стихотворений Андрея Белого, Ходасевича – шесть, Анненского – семь, Сологуба – восемь, Мандельштама – пятнадцать, а Саши Черного – только четыре, Цветаевой – двадцать два, Ахматовой – двадцать четыре, Брюсова – двадцать пять, Блока – двадцать девять, Бальмонта – сорок два, Игоря Северянина – семьдесят семь.

Дедушка не просто читал книги, он делал из них выписки, сопоставлял и комментировал привлекшие его внимание фразы – это было его ежедневной работой. По этим записям можно понять, как он относился к писателям и их произведениям.

Мой дедушка… Русский писатель… Он всегда с нами и в мыслях, и в памяти, и в делах. Мама постоянно говорит мне и моему брату Жене, что мы должны быть достойными памяти Венедикта Васильевича Ерофеева! Нам предстоит общаться с издателями по всему миру, заниматься подготовкой текстов к новым изданиям, поэтому нам необходимо изучать русский язык, литературу и иностранные языки.

Размышления студентки

Как выглядит возвышенный человек? Человек с великой душой, чьи мысли и действия покоряют значительностью, глубиной и самобытностью. Вероятно, в нем должно быть нечто такое, о чем хотелось бы рассказать другим людям. Знакомство с таким человеком считается большим подарком судьбы, о чем говорят с особой гордостью.

Посещая различные вечера и встречи, посвященные личности и творчеству Венедикта Ерофеева, я нередко встречала людей, когда-то с ним общавшихся. Одним он запомнился четко, словно они только что с ним расстались, а у других осталось о нем лишь общее впечатление. Но даже те, кто был знаком с моим дедом Веней шапочно, приходили на эти вечера и встречи и рассказывали, что их больше всего поразило даже при недолгом с ним общении.

Я слушала тех и других с одинаковым вниманием. Ведь знакомству с моим дедом каждого из этих совершенно непохожих друг на друга людей предшествовали различные обстоятельства. Их разные рассказы о встречах с ним объединяло чувство восторга. Он будто встряхивал каждого своего собеседника, выводил его на более высокий уровень общения. Мой дед был на самом деле необыкновенный и резко выделялся из людской толчеи. Дотянуться до него было не так-то просто, если вообще возможно.

Потому-то рассказы о моем деде Вене всегда отличаются запоминающимися деталями.

Он вошел в память сокурсников своенравным студентом с нестандартным мышлением, с широкими познаниями во многих областях и со своеобразным чувством юмора. С того времени прошло много лет, но эти люди до сих пор повторяют его каламбуры, шутки и язвительные высказывания. Я также запомнила всякие истории из его детства, рассказанные мне моей двоюродной бабушкой, сестрой деда Вени – Ниной Васильевной. Его детство было трудным, и мне было нелегко слушать о мытарствах деда Вени, когда он был ребенком. Но все-таки я хотела знать о его жизни как можно больше. Особенно о том времени, когда он был совсем маленьким, а вокруг шла война. Я убеждена, что дед Веня как личность созрел уже в своем раннем детстве. Как жаль, что я не была с ним знакома. Ведь я родилась через десять лет после его смерти. Не оказалось у меня возможности самой понять, каким он был.

Но рядом со мной, чуть ли не с моего младенчества, оказался человек, который провел с Венедиктом Ерофеевым последние три года его жизни и стал для него близким другом. Это моя крестная мать – Наталья Шмелькова. Мой дед занял особое место в ее жизни. Казалось, что и после смерти он с ней не разлучался. Она постоянно упоминала его имя, когда мы говорили на никак не связанные с ним темы: о моей учебе в школе, о путешествиях или встречах с друзьями. Беседуя со мной о всяких пустяках или обсуждая различные жизненные ситуации, она представляла, как бы поступил «Веничка» и что бы он сказал по тому или иному поводу. Это было занятно для нас обеих. Именно от нее я узнала очень многое о деде. Ее рассказы помогли мне достаточно ясно представить его предсмертные годы.

Книга Натальи Шмельковой погружает читателя в события и атмосферу времени перестройки. На этом фоне разворачиваются события жизни простого, ранимого и мудрого человека с его привычками, предпочтениями, необычным поведением. В книге рассказывается о его близких и друзьях, не всегда гладких с ними взаимоотношениях.

С невообразимой болью, спустя время, написаны последние строки, от которых сжимается сердце: «Через несколько минут, в 7:45, Венедикта Ерофеева не стало». Я не раз перечитывала ее протокольные записи конца апреля и мая1990 года.

Наталья Шмелькова присутствовала рядом в самые ответственные моменты моей жизни и многому меня научила. Я помню, как в детстве она летом приезжала к нам в деревню из Москвы и давала уроки рисования. Впервые она привезла краски, карандаши и бумагу, когда мне и брату Жене было три года. Мы с братом неумело смешивали краски и ломали карандаши, пытаясь что-то изобразить на бумаге по ее примеру. Моя крестная объясняла, что именно так рисовали великие художники. Она приезжала к нам каждый год и всегда привозила с собой краски. Она умела вдохновлять. Придумывала всегда что-то интересное и увлекательное. Знала, как разнообразить даже самое неинтересное занятие. Я запомнила один день из моего детства, когда я, брат Женя, племянница и Наташа отправились в лес за грибами. Казалось бы, что интересного в сборе грибов? Но крестной была поставлена задача: победит в игре тот, кто соберет их больше всех и сможет принести маме. Мы пребывали в возбуждении, охваченные желанием собрать как можно больше грибов, чтобы получить почетное звание победителя и удостоиться похвалы.

С детства она говорила про нас с братом: «Детки чудные». Она восхищалась нашими нелепыми детскими рисунками, поощряла любые наши глупости, потому что она тоже находила во всем этом что-то забавное. Мы любили вместе дурачиться. Позднее она одобряла наши с братом уже серьезные решения. Она присутствовала на нашем школьном выпускном вечере, после которого перед нами стоял выбор дальнейшей профессии. Мы остановились на востоковедении. Она поддержала наш выбор института и специальности, посчитав это достойным занятием для внуков Венедикта Ерофеева.

Моя крестная была необыкновенной художницей. Она постоянно рисовала, и для этого ей были вовсе не обязательны карандаш и бумага. Умение сотворить шедевр любыми подручными средствами, с помощью нескольких штрихов – это про нее. Я часто ночевала у нее. В каждой из ее трех комнат и в коридоре на стенах висели картины. Они были повсюду. Многие из них принадлежали кисти знаменитых художников и были ими в знак уважения подарены моей крестной матери. А некоторые написаны самой Наташей. Эти картины особенно мне нравились. Больше всего мне был по душе зимний ночной пейзаж, на котором изображен одинокий маленький домик. Эта картина висела прямо над моей кроватью и определенно делала уютной комнату.

В апреле прошлого года я простилась с Наташей. Было множество мыслей и хотелось так много ей сказать, но я, рыдая, прошептала: «Прости за всё». Думаю, именно это были самые необходимые слова.

Возвращаясь к первым строкам моего сочинения о том, кого можно причислить к великим личностям, скажу, что я долго общалась с одной из них. Это моя крестная, которую я всегда буду помнить. Я написала здесь не просто о неких великих и бессмертных. Я написала о своих родных, которыми горжусь, и, надеюсь, память о них никогда не умрет.

1 февраля 2020 года

Часть первая

Экспозиция

Глава первая

Рама для портрета

Повествование моей книги выросло из желания представить настоящий, а не расхожий образ Венедикта Васильевича Ерофеева, привести его хотя бы в некоторое соответствие с оригиналом. Я попытался уяснить, прежде всего для самого себя, в чем же состоит уникальность личности этого странного человека. И почему он воспринимается «белой вороной» среди преуспевающих советских писателей и даже среди многих писателей-нонконформистов, его современников. Что он был особенным, это понятно. Но ведь его коллеги по перу тоже ведь не из прокисшего теста были слеплены. И талантом их Бог одарил, и фортуна им благоприятствовала, а вот чего-то в них не было. А вот чего, я с ходу не понял.

Понять, что привлекало Венедикта Ерофеева в увиденном, прочувствованном, прочитанном, мне помогли записные книжки удлиненного формата, заполненные цитатами с комментариями и его размышлениями. Он вел их с шестнадцати лет. Общих тетрадей избегал из-за своего кочевого образа жизни. Ответ, чем он отличался от большинства своих коллег, я нашел в одной из его многочисленных записных книжек: «Не то, что небожителем я был, а просто нездешним. Она ж меня, смеясь, на землю пролила»[1].

И «нездешний», и «смеясь, на землю пролила» взяты Венедиктом Васильевичем из двух стихотворений Федора Ивановича Тютчева. Напомню, что стихотворение, посвященное Е. Н. Анненковой, начинается так:

И в нашей жизни повседневной

Бывают радужные сны,

В край незнакомый, в край волшебный,

И чуждый нам и задушевный,

Мы ими вдруг увлечены.

Мы видим: с голубого своду

Нездешним светом веет нам,

Другую видим мы природу,

И без заката, без восходу

Другое солнце светит там…[2]

Последнее предложение записи Венедикта Ерофеева – это строка из второй строфы известного тютчевского стихотворения «Весенняя гроза»:

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила[3].

Венедикт Ерофеев этой записью обозначил также свою духовную связь с Игорем Северянином[4]. Ведь получившую широкую известность книгу своих стихотворений тот назвал «Громокипящий кубок», а эпиграфом к ней взял последнюю строфу тютчевской «Весенней грозы».

Короче говоря, у Александра Александровича Гениса было основание сказать: «По сути, Ерофеев перешел границу между изящной словесностью и откровением. Пренебрегая злобою дня, Веничка смотрел в корень: человек как место встречи всех планов бытия»[5].

Надеюсь, что после моих объяснений читатель согласится с названием книги: «Венедикт Ерофеев: Человек нездешний».

Чтобы разнообразить мои рассуждения по поводу отличия Венедикта Васильевича Ерофеева от многих его современников, обращусь к эссе Алексея Павлова «Венедикт Ерофеев: “Можешь не писать – не пиши”»: «Венедикт Ерофеев был одним из тех писателей, кто не мог не писать. И многие его книги попросту не укладывались в каноны столетиями назад созданных жанров. У него были удивительные глаза – как у ребенка, с детской наивностью смотрящие на мир. Казалось, что в них – в этих глазах – выражалась и вся мировая скорбь, и жалость, которую завещал нам Христос на кресте. Какая-то христианская, самоотверженная жалость ко всему человечеству – миру хищническому, грубому, которого он сторонился. Так и пытался всю жизнь уединиться, забиться куда-то, сжавшись в комок. Но нет – как кафкианского героя, его все равно находили, все равно обвиняли в самых смертных грехах, на месте же судили и подвергали жестокой расправе. Просто потому, что это единственный удел любого обладателя чистого или, как сказал бы гончаровский Штольц, “золотого сердца любого праведника”. В том числе и современного»[6].

Об особенностях своего дарования Венедикт Ерофеев высказался более решительно и откровенно: «Не смех со слезами, но утробное ржание с тихим всхлипыванием в подушку, трагедию с фарсом, музыку со сверхпрозаизмом, и так, чтоб это было исподтишка и неприметно. Все жанры слить в одно, от рондо до пародии, на меньшее я не иду»[7].

Венедикт Ерофеев понимал, что живет «в эпоху всеобщей невменяемости»[8]. Чтобы его утверждение выглядело убедительнее, он сослался на авторитет – русского философа Николая Александровича Бердяева[9] и его труд «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической метафизики»: «Высшие ценности распинаются, низшие ценности торжествуют»[10].

Редко встречаются среди моего поколения «Рыцари Святого Духа», о которых стихотворение Александра Михайловича Перфильева[11], созданное в конце 1920-х годов в Риге и посвященное Георгию Дмитриевичу Гребенщикову[12], выдающемуся прозаику, сподвижнику Николая Константиновича Рериха:

Есть рыцари со сломанным копьем

И со щитами, согнутыми в битвах…

Их души – опустевший водоем,

Не помнящий о песнях и молитвах.

Есть рыцари чужих нездешних мест,

Жрецы давно враждебного нам храма…

На их щите отверженном не Крест,

А красная от крови пентаграмма…

Есть рыцари Железного Креста,

Закрытые опущенным забралом,

У них в сердцах закована мечта

Стремлений к недоступным идеалам.

Есть рыцари, которым имя – месть:

Их сердце ко всему иному глухо…

И лишь одним я жизнь готов принесть —

Смиренным рыцарям Святого Духа.

Их жизнь убога, мудра и проста,

Душа всегда на жертвенность готова,

Не на щите они несут Христа,

А в чистом роднике Живого слова…

Ты, давший мне глоток Живой Воды,

Смиривший сердце Истиной благою,

С тобой готов до Утренней Звезды

Идти оруженосцем и слугою.

(«Рыцари Святого Духа»)[13]

Я понимаю, что время и мир, в котором жил Венедикт Ерофеев, не были настолько обоюдоострыми, как у Александра Перфильева, печатавшегося при жизни под псевдонимом Александр Ли. Однако в подходе к христианским ценностям их очень многое сближает. У обоих было одинаковое отношение к четырем каноническим Евангелиям, в которых содержится благая весть о спасении рода человеческого, провозглашенная Иисусом Христом и апостолами. В поздних «Записных книжках» Венедикта Ерофеева присутствует признание: «Евангелие для меня всегда было средством не прийти к чему-нибудь, а предостеречься ото всего, кроме него»[14]. Вероятно, он имел в виду себя, когда выписывал из римского философа-стоика Луция Аннея Сенеки[15]: «Несчастная душа, исполненная забот о будущем»[16].

В работе над книгой о Венедикте Ерофееве мне помогли рассказами о Венедикте Васильевиче и советами, как композиционно выстроить повествование, Нина Васильевна Фролова, сестра писателя, и Галина Анатольевна Ерофеева, его невестка, не общавшаяся непосредственно со свекром, но более двадцати лет прилежно изучающая его архив, который она спасла от гибели. Особо отмечу, что без содействия Галины Анатольевны Ерофеевой содержание этой книги обеднело бы во много раз.

Не будь постоянной помощи этих благожелательных людей, не знаю, что в итоге получилось бы из моей попытки воссоздать портрет Венедикта Ерофеева хотя бы в эскизном виде. Из тех, кто его знал с рождения, в живых осталась только сестра Нина Васильевна. Каждое ее слово о брате было для меня дороже многих о нем диссертаций. Подолгу беседуя с ней, я еще раз убедился, что генетическая теория подтверждает свою состоятельность и эффективность как в понимании происходящих на земле глобальных процессов развития жизни, так и в осмыслении передаваемых по наследству душевного склада и интеллектуальных способностей человека. В возрасте восьмидесяти восьми лет Нина Васильевна обладает памятью, которой позавидовали бы молодые женщины. К тому же ее суждения о времени, о родителях, сестре и братьях, а также о многочисленных родственниках и обстоятельствах их жизни отличаются ясностью, сердечностью и естественным для любящей сестры желанием «спрямить острые углы» в биографии младшего брата.

Вот что Нина Васильевна рассказала о нем и его поэме «Москва – Петушки» в декабре 1999 года на страницах «Хибинского вестника»: «Эта вещь, которую американские исследователи называют не иначе как “Евангелие русского экзистенциализма”, стала не просто явлением в литературе. Для многих она стала олицетворением самого автора. На самом же деле Венедикт не пил водку бочками, не пил коктейлей вроде тех, что описаны в его книге, и не напивался до беспамятства. Если бы Венедикт был похож на своего героя, он не смог бы написать ни одного произведения. И все же большинство читателей не разделяют Веничку – героя “Петушков” и писателя Венедикта Ерофеева»[17].

При работе мне очень помогло и общение с Венедиктом Венедиктовичем Ерофеевым, сыном Венедикта Васильевича. Венедикт Венедиктович также унаследовал от отца и матери ясный, непредвзятый взгляд на людей и общество. В разговоре с ним я понял во всех деталях и нюансах, в чем заключалась трагедия его самого и его родителей.

При написании этой книги я столкнулся с предполагаемой трудностью – отсутствием полных и документированных воспоминаний о Венедикте Ерофееве. Долгое время существовали всего лишь две мемуарные книги, написанные Натальей Александровной Шмельковой[18], и коллективный сборник «Про Веничку», в котором о писателе вспоминают 24 человека, его близкие, друзья и знакомые. Большая часть воспоминаний о нем разбросана по газетам, журналам и альманахам. Вообще-то весь объем опубликованной мемуарной литературы о Венедикте Ерофееве невелик и до недавнего времени был явно недостаточен, чтобы создать психологический портрет, более или менее похожий на его многоликий образ.

Такая ситуация оставалась до выхода в свет в 2018 году в Редакции Елены Шубиной (Издательство АСТ, Москва) книги «Венедикт Ерофеев: Посторонний». Ее авторы Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский ввели в научный оборот новые факты из жизни писателя, восстановив обширный круг знакомых и друзей, с кем он спорадически или постоянно общался.

В первой биографии Венедикта Ерофеева писатель выведен как живой человек и представлен как определенная личность, абсолютно не идентичная его литературному персонажу. Этому содействовали уважение авторов к своему герою и произведенный ими в ходе исследования его жизни и творчества опрос большого количества людей, включая не только родственников и друзей, но и шапочных знакомых. В книге Лекманова, Свердлова и Симановского устранены многие (но далеко не все) белые пятна в жизни и творчестве Венедикта Васильевича Ерофеева. Уже одно это значительно упростило мою работу в восстановлении хронологической последовательности событий в неустроенном земном существовании автора поэмы «Москва – Петушки». Книга «Венедикт Ерофеев: Посторонний» – это правдивая история о писателе, остававшемся независимым художником в тоталитарном обществе.

Не могу также не назвать первую летопись жизни и творчества Венедикта Ерофеева, составленную Валерием Берлиным и опубликованную в 2001 году в альманахе «Живая Арктика» № 1 «Хибины – Москва – Петушки». Я узнал из этой работы очень многое из жизни писателя, не забывая, однако, о предупреждении авторов книги «Венедикт Ерофеев: Посторонний»: «…пользоваться этим источником следует с осторожностью: в нем содержатся многочисленные ошибки и стилистические вольности»[19].

Также ценнейшим для меня источником, излагающим факты жизни семьи писателя, его самого и тех, с кем его сводила судьба, послужили книга Евгения Николаевича Шталя «Венедикт Ерофеев. Писатель и его окружение» (2018) и неизданные воспоминания Тамары Васильевны Гущиной[20], самой старшей из детей Василия Васильевича и Анны Андреевны Ерофеевых, носящей девичью фамилию матери. В воспоминаниях старшей сестры основные события жизни их семьи переданы достоверно и обстоятельно.

Старшая сестра Тамара была Венедикту Ерофееву ближе всех остальных родственников. Они понимали друг друга с полуслова. Это видно по его письмам и подтверждается Ниной Васильевной Фроловой. Встречались они не часто, ведь Тамара Васильевна жила за Северным полярным кругом, в городе Кировске. О многом в жизни они думали и рассуждали одинаково – мысль в мысль. К тому же общались – душа в душу. Сохранившиеся письма Венедикта Ерофеева Тамаре Васильевне Гущиной были опубликованы с некоторыми сокращениями в 1991 году в девятом номере журнала «Театр».

Нина Васильевна Фролова полагает, что в характерах старшей сестры и младшего брата было много общего. Добавлю: не только в характерах, но, если судить по тону писем Венедикта Ерофеева Тамаре Васильевне, и в отношении к людям, и в трезвом, незашоренном взгляде на советскую действительность.

«Воспоминания» Тамары Васильевны Гущиной о брате написаны с пониманием его литературных возможностей и с нескрываемым обожанием. Зная его любовь к книгам, она на протяжении многих лет высылала ему книжные новинки. Там, где она жила, купить их было намного проще, чем в Москве. Старшая сестра Венедикта Ерофеева пережила его на 17 лет, она умерла на девяносто первом году жизни.