Александр Невзоров

Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии

Список латинских слов и выражений

absolute – безусловно

ad infinitum – до бесконечности

ad interim – на данное время

ad oculus – перед глазами

ad verbum – к слову

aegrote videre – больно видеть

alias – иными словами

aliqualiter – в известной степени

anfractus – поворотный пункт

atque – причем

aut totum aut nihil – все или ничего

barbare dictu – грубо говоря

bella latebricola – милое захолустье

bellum omnium contra omnes – война всех против всех

breviter – вкратце

callide – ладно

capitales principales – первоначальный капитал

caput aperire – обнажить голову (снять шляпу)

ceterum – впрочем

circiter – примерно

circus clausus – замкнутый круг

claris verbis – ясными словами

contra racionem – против смысла

e supra dicto ordiri – исходя из вышесказанного

ecce rem – дело в том

eo ipso – тем самым

ergo – итак

et cetera – и так далее

et vita genuina incepit – и настоящая жизнь началась

evidenter – очевидно

exempli causa – к примеру

exemplum – пример

explico – поясняю

floriculi – цветочки

fortasse – возможно

gaudia privatа – личные радости

i. e. (id est) – то есть

igitur – cледовательно

ignis et tympani – фейерверки и литавры

in mensa anatomica – на анатомическом столе

in postremo – в конце концов

in tenebris – во тьме

in toto – в целом

in unda fortunae – на волне успеха

istic – тут

locus communis – общее место

maxime vaste – максимально грубо

minimum consumendi – прожиточный минимум

mirabiliter – чудесно

molliter dictu – мягко говоря

necessario notare – стоит отметить

nervus vivendi – страстно

nihilominus – тем не менее

nunc – теперь

opportune – кстати

per dentes – сквозь зубы

per obticentiam – по умолчанию

perfecte fortasse – вполне возможно

рlangor infantium – избиение младенцев

potius – скорее

propinquus pauper – бедный родственник

psittacinae repetitiones – попугайские повторения

punctum pronumerandi – точка отсчета

puto – полагаю

radula pro neuronis – чесалка для нейронов

repeto – повторяю

ridicule – забавно

sane – конечно

satis – достаточно

scilicet – разумеется

se sustinere difficile – трудно удержаться

secundum naturam – естественно

sed – но

semimalum – полбеды

severe dictu – грубо говоря

sine dubio – несомненно

taceo ego – я уж молчу

tamen – однако

ultra limites factorum – за пределами фактов

ut – чтобы

ut notum est – как известно

ventilius reciprocus – обратный клапан

verumtamen – однако, все же

vulgus terminale – предельно прост

Praefatio

Причина появления этой книги. «Кладовщик». История вопроса. Мозг в Древнем Египте. Гиппократ. Гален. Везалиус. Декарт. Галль. Мозг в Библии. Трансляционизм. Дарвинизм. Теория ретикулярной формации. Павлов. Вариабельность мозга homo. Неустановимость координат.

У меня давно была потребность в данной книге.

Честно говоря, я бы предпочел, чтобы ее написал кто-нибудь другой, а я бы получил ее уже в готовом виде, с хорошим справочным и библиографическим аппаратом и набором достойных таблиц-иллюстраций.

Это было бы лучше во всех смыслах слова: et lupi saturi et oves integrae.

Я долго и терпеливо ждал, даже не помышляя браться за нее сам, так как не ищу лишней работы, да и полагаю, что подобные книги должны делать те, чьей прямой обязанностью это является.

Ceterum, вероятно, я так и не стал той читательской массой, ради которой стоит писать и издавать книгу, в которой суммировались бы бесспорные научные факты о морфологии и эволюционной истории функций головного мозга человека.

Atque формальная суммация меня не очень устраивала. Мне требовались выводы, являющиеся естественным продолжением и порождением данных фактов, да так, чтобы в каждом конкретном случае я мог бы «пощупать пуповину», идущую напрямую от факта к выводу.

Мне нужны были отчетливые, развернутые, но не затуманенные «психологией» трактовки таких понятий, как «сознание», «разум», «личность», «мышление» и «интеллект». Эти трактовки могли быть сколь угодно отважны или парадоксальны, но при этом они не должны были противоречить даже самым радикальным догмам классической нейроанатомии и классической же эволюционной нейрофизиологии. Более того, они должны были быть прямым следствием этих догм.

Repeto, мне нужна была подобная книга под рукой, и мне было совершенно безразлично, кто является ее автором и чья именно фамилия стоит на ее обложке.

Точно так же это безразлично мне и сейчас.

Наличие на книге моего имени – простая случайность. Ее мог написать кто угодно, так как факты и открытия в данной области уже сложились в предельно связную картину, очевидную, как я полагаю, для всех без исключения. Мое авторство объясняется лишь тем, что я оказался менее ленив, чем мои современники.

Secundum naturam, значительная часть данного труда – это свод тех блестящих открытий, которые были сделаны задолго до меня, или выводы, которые возможны лишь на основании исследований И. М. Сеченова, Ч. С. Шеррингтона, В. М. Бехтерева, У. Г. Пенфилда, Г. Мэгуна, И. Павлова, А. Северцова, П. Брока, К. Вернике, Т. Г. Хаксли, А. Бродала, Л. Робертса, Г. Джаспера, С. Р. Кахаля, С. Оленева, И. Филимонова, И. С. Бериташвили (Беритова), С. Блинкова, Дж. Экклса, Х. Делгадо, Е. Сеппа, Г. Бастиана, К. Лешли, Д. Олдса.

Здесь я обязан процитировать высказывание сэра Исаака Ньютона: «Eсли я и видел чуть дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах у гигантов». (Я не очень уверен в том, что «увидел дальше других», но, как понимаю, это не избавляет меня от соблюдения забавного ритуала с цитированием.)

In toto, я выступаю всего лишь в роли кладовщика, который, гремя ключами, может провести вас по закромам, где пылятся гениальные открытия.

Естественно, как всякий кладовщик, я могу и себе позволить пару-другую сентенций по поводу содержимого этой кладовки.

Поскольку в качестве читателя данной книги я видел прежде всего самого себя, то я, соответственно, чрезвычайно заботился о точности формулировок и цитат, о взвешенности выводов и их чистоте от всякого категоризма. (Категоризмом, «идеями», тенденциями – можно и нужно потчевать публику, но никак не самого себя.)

Латынь, которой я (вероятно) несколько злоупотребляю, не просто старческое баловство. Помимо всех прочих своих достоинств она создает существенные помехи и неудобства тем, кого я и не хотел бы видеть в числе т. н. читателей данного исследования.

Гипотезы и теории о происхождении интеллекта – это поле конфликтующих доктрин. Часть из них откровенно «мистична», часть допускает определенный процент «мистичности», т. е. смешивает нейрофизиологию с принципами «непознаваемого» и «сакрального».

Я же твердо основываюсь только на тех открытиях, которые были сделаны классическими школами нейроанатомии, и на физиологической, естественнонаучной трактовке любых процессов в головном мозге человека или иного млекопитающего животного.

Alias, для романтиков и мистиков любого рода данная книга абсолютно бессмысленна и неприятна.

Puto, любые разговоры о «тайнах» мозга и «загадках» сознания возможны только при умышленной игнорации классических базовых доктрин нейрофизиологии, при отсутствии долгой и вдумчивой секционной практики на препаратах мозга, на нежелании оценивать сознание, разум, мышление и интеллект как прямое и понятное следствие физиологических процессов и эволюционной истории мозга позвоночных.

Некоторая сложность исследуемого вопроса заключается в его многомерности, в невозможности его решения только методами нейроанатомии или нейрофизиологии.

Ограничившись лишь этими двумя дисциплинами, мы получим известный эффект «phenomeni observantis se ipsum» (явление, которое наблюдает само за собой или, если еще точнее, явление, которое изучает само себя).

Sine dubio, сознание, разум и мышление, свершаясь в небольшом пространстве мозгового черепа, подчиняются, в первую очередь, законам нейрофизиологии, соответственно, поняты и объяснены могут быть лишь в строгом соответствии с этими законами. Но существует целый ряд внешних (т. е. находящихся за пределами самой нейрофизиологии) влиятельных факторов, которые обязательно должны быть учтены в исследовании мышления или разума.

К таковым можно отнести данные геохронологии, эволюционизма, палеоантропологии, палеозоологии, сравнительных анатомии и физиологии, фиксированной истории, гистологии и (отчасти) генетики и клинической психиатрии.

Более того, ни одно явление не в состоянии оценить само себя, свои размеры, место в миропорядке, значимость и важность. Для понимания любого явления природы необходимо представление о его происхождении, «размере» и значении.

Мышления и разума это касается в такой же степени, как и любого другого явления природы.

Представление об их развитии, поскольку это (прежде всего) история физиологического субстрата головного мозга и его функций, отчасти могут дать палеоантропология и палеозоология.

Но вот вопросы «размеров» и места этих явлений в системе мироздания могут быть решены только строго «извне», т. е. только методами, принятыми в той науке, что привыкла точно, свободно и холодно оценивать как миры, так и молекулы.

Мы имеем множество примеров того, что «одномерные» попытки решения вопроса о сущности сознания, разума, мышления и интеллекта в результате приводили к «психологическому многословию», вульгарной теологии или некоей растерянности, которая удивительным образом могла соседствовать с самым утонченным пониманием принципа работы механизмов мозга.

Exempli causa:

Безусловно, великий ученый Уайлдер Грейвс Пенфилд (1891–1976), изучая лишь сам мозг человека, но игнорируя эволюционную историю мозга, несмотря на все свои открытия, в результате оказался «заперт» в весьма банальных выводах о природе мышления и интеллекта.

Другой блестящий исследователь Генри-Чарльтон Бастиан (1837–1915) первым открыл взаимосвязь мышления и речи, но не смог придать своему открытию должного нейрофизиологического обоснования. В результате, его открытие было присвоено психологами, которые утопили теорию Бастиана в своей стандартной фразеологии, лишив ее почти всякого смысла и содержательности.

Эти два примера – всего лишь показатель итоговой безрезультатности как попыток одномерного постижения церебральных процессов, так и допущения в эту тему любых вненаучных дисциплин, таких как психология или философия.

Впрочем, следует помнить, что если бы Пенфилд и Бастиан не совершили этих ошибок, то их пришлось бы совершить кому-то другому. Возможно, и нам. Теперь же нам остается лишь благодарить их не только за их открытия, но и за их ошибки, и изучать последние почти наравне с первыми.

Ценность настоящей, серьезной ошибки в науке хорошо известна. Уважение к ней недурно сформулировал «Квантовый Маразматик» Паули (как он сам себя называл) в своей рецензии на какую-то из гипотез Виктора Вайскопфа: «Эта идея неверна, она даже не ошибочна».

Иное дело – пример И. М. Сеченова (1829–1905).

Он совсем чуть-чуть «разминулся» во времени с публикациями фундаментальных открытий нобелевских лауреатов Ч. С. Шеррингтона «The Integrative Action of the Nervous System» (1906);

С. Р. Кахаля «Histologie du Systeme Nerveux de l' homme et des Vertebres» (1909); с центрэнцефалической теорией У. Пенфилда, Г. Джаспера, Л. Робертса «Epilepsy and the Functional Anatomy of the Human Brain» (1954), «Speech and Brain Mechanisms» (1959); с разработками теории ретикулярной формации Г. Мэгуна, А. Бродала, Дж. Росси, А. Цанкетти (1957–1963); с результатом множества блестящих нейрофизиологических экспериментов и исследований XX столетия.

Если бы Иван Михайлович Сеченов, с его способностью обобщать все, чем располагает наука, с его пониманием принципов работы мозга, при своей жизни располагал бы всеми вышеперечисленными материалами, то в данной книжке не было бы ни малейшей необходимости; возможно, все точки над i в вопросе формирования мышления и интеллекта были бы давно расставлены Сеченовым. Но нам не повезло: Иван Михайлович умер раньше, чем нейрофизиология обрела свою настоящую «научную плоть».

Илл. 1. И. М. Сеченов

В истории изучения мозга великие открытия спрессованы со столь же великими ошибками так крепко, что отпрепарировать одни от других можно будет только в далеком будущем, когда сумма знаний, вероятно, станет окончательной, и будет подведен некий итог эволюционной истории мозга позвоночных.

Нам же остается довольствоваться известным ad interim.

Вкратце – история вопроса.

Парасхиты Древнего Египта (жрецы-бальзамировщики), которые готовили тела умерших к вечной жизни, относились с самым серьезным почтением ко всем внутренним органам человека.

Печень, сердце, почки, желудок, кишечник, селезёнка, легкие et cetera по извлечению из трупа обмывались, бальзамировались и либо расфасовывались по сосудам, либо помещались обратно в мумию. Забвение или случайное уничтожение любого из внутренних органов исключалось, так как лишало покойника части статуса в загробном мире. У каждого из органов была особая мистическая роль и свой бог-покровитель.

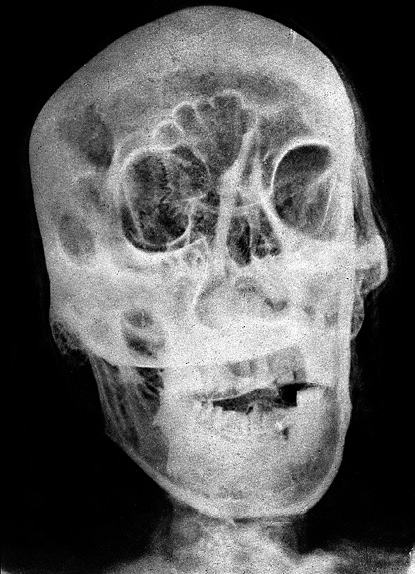

Илл. 2. Рентгенологическое исследование мумии (по Михайловскому)

Сердце, exempli causa, находилось под защитой бога Туамутефа (Книга Мертвых, 2002. Гл. XXVI), желудок охранял бог Хапи, а печень – бог Кебсеннуф[1].

Помимо бога-протектора каждый орган имел и врага-демона, старавшегося его повредить, украсть или уничтожить. Все органы при мумификации защищались от демонов-похитителей специальными амулетами из лазурита или сердолика.

Единственный орган, который без сожалений и раздумий выбрасывался парасхитами, был головной мозг.

Его извлекали, как пишет Геродот, «через ноздри», а в реальности, вероятно, проламывая concha nasalis superior, os lacrimale, proc. uncinatus, т. е. верхнюю носовую раковину, слезную кость и крючковидный отросток (Михайловский В. Г. Опыт рентгенологического исследования египетских мумий. СМАЭ, 1928. Т. 8) (Илл. 2).

Мозг не имел ни бога-покровителя, ни тайного имени.

Он вообще не имел никакого значения и, после удаления из головы, мог быть даже «скормлен собакам».

Вразумительных объяснений этому факту нет.

Говорить о точном времени зарождения этой тенденции невозможно, но если мы датируем ее эпохами III–V династий, а это 2600–2500 годы до н. э., то мы, вероятно, будем где-то недалеки от истины. (В это время складываются первые редакции «Книги Мертвых» и формируются основные приемы и правила мумификации.) Но, secundum naturam, нельзя исключать, что полное пренебрежение мозгом – традиция более ранняя, восходящая к I–II династии, ко временам Джера и Кхасекхемви.

Спустя примерно две тысячи лет у греков возникли подозрения о том, что загадочная формация, заключенная в черепе головы, все же имеет какое-то значение. Первым из греков в данной теме обозначился, естественно, Гиппократ.

«Гиппократ определил мозг как железу, регулирующую влагу организма, и как главного производителя спермы, которую он по спинному мозгу перекачивает в яички» (Мороховец Л., проф. История и соотношение медицинских знаний, 1903).

Обычно эту выжимку из гиппократового трактата «О железах» приводят как хрестоматийный пример наивности древней медицины. В приведении ее нет почти ничего некорректного, она, действительно, суммирует часть представлений Гиппократа о мозге.

Но, вероятно, лишь часть.

Трактат его же авторства «О священной болезни» написан будто бы совсем другим человеком. В нем уже нет почти ни слова о сперме, а есть разработки настолько разумные, что крупнейший авторитет нейрологии XX века Уайлдер Грейвс Пенфилд публично признал их «изумительность и по сей день».

Puto, что здесь не помешает полная цитата из речи Пенфилда на Детройтском конгрессе нейрофизиологов:

«…Описание функции человеческого мозга, которое можно найти в его книге, в разделе „священной болезни“ (sacred disease) (эпилепсии), является поистине изумительным и по сей день. Совершенно ясно, что Гиппократ использовал симптоматику и проявления эпилепсии как руководство к познанию функции мозга, подобно тому, как Хьюлинг Джексон делал это много лет спустя, и подобно тому, как мы пытаемся это сделать сегодня» (Penfield W. G., 1957).

Возможно, Пенфилд чуть-чуть и перебрал с восхищением (он был вообще очень щедр на похвалы), но некая научная здравость и ясное понимание главенствующей роли мозга в трактате, безусловно, содержится.

Впрочем, этот трактат особого впечатления на современников и ближайших потомков Гиппократа не произвел. Его безрезонансность в античной науке не объяснима, но очевидна.

Это особенно странно, учитывая чуткость древних греков на всякую гениальность и умение развивать блестящие идеи до общемировых масштабов. Впрочем, безразличие современников и потомков имеет, вероятно, весьма прозаическую причину: во времена Гиппократа трактат или был еще неизвестен, или имел совершенно иное содержание. Следует помнить, что авторство всех трудов Гиппократа является вообще очень спорным; все его трактаты подверглись позднейшим впискам, редактированию или искажениям. Масштабы вписок сегодня установить невозможно, равно как нет и возможности понять, какой текст является подлинным, а какой – существенно более поздним.

Позже на интересующую нас тему появились милые экзерсисы Платона и Аристотеля, но их мы опустим и сразу перейдем к Клавдию Галену (200–130 гг. до н. э.) и его «гидравлической модели» головного мозга. (Эту модель иногда ошибочно приписывают Немезию, жившему в IV веке н. э.)

Ergo, Гален.

В начале новой эры все находилось на примерно прежних позициях. За мозгом признавалось некое значение, но оно было непонятно и скорее укладывалось в «наивные» формулировки Гиппократа.

На этом неярком фоне, при полном отсутствии любых научных догматов и интереса к вопросу – у Клавдия Галена была полнейшая свобода, как исследования, так и импровизации.

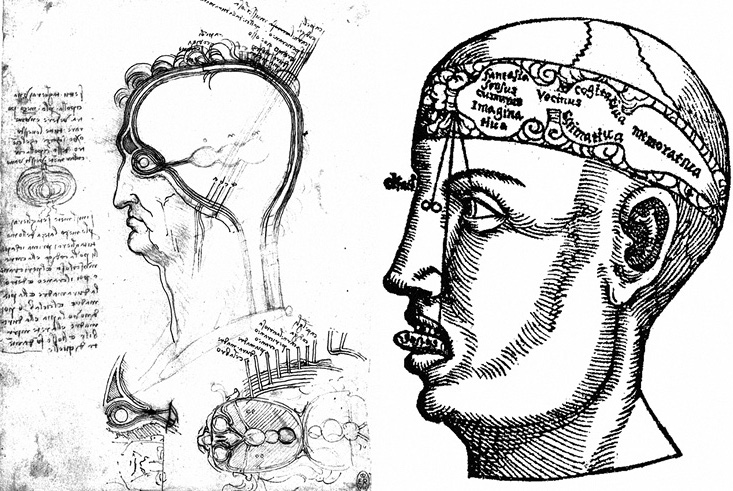

Илл. 3 a-b. Слева: рисунок Леонардо да Винчи, иллюстрирующий теорию «трех желудочков». Справа: рисунок из книги Петра из Розенхейма (сборник гравюр, XVI в.)

Сегодня достаточно трудно сохранять серьезность, перечисляя его важные соображения о роли желудочков мозга и намета мозжечка.

Но серьезность необходима.

Теория Галена о том, что собранная рецепторами информация перерабатывается в «передней полости» мозга в некое «чувство ощущения мира» на протяжении почти четырнадцати веков полностью удовлетворяла немногих интересующихся вопросами разума и мышления.

Она стала догмой для сверхузких научных кружков и без малейшего сомнения повторялась даже гениями Возрождения, включая Леонардо да Винчи (Илл. 3 a-b).

«Все медики настолько доверяли Галену, что среди них не было, наверное, ни одного, кто мог бы допустить, что в сочинениях Галена может быть или уже обнаружен хоть малейший промах в области анатомии» (Vesalius A. De Humani Corporis Fabrica, 1604).

Гален также полагал, что различные «сложные» функции (суждение, размышление и опознание) размещаются в некоем «среднем» желудочке, а память и моторные побуждения – в «заднем».

Абстрагируясь от анекдотизма этих рассуждений, мы тем не менее видим некую странную и кривую, но все же попытку познания структур и иерархии мозга.

«Странность и кривизна» попытки, puto, объясняются отнюдь не глупостью Галена, но заставляют совершенно по-иному взглянуть на все «достижения» античной анатомии по части церебральных исследований.

Все нейроанатомические гипотезы и представления Галена ставят под огромное сомнение как его личную секционную практику по этой теме, так и наработки тех, кого принято считать его учителями, анатомов III–I веков Герофила (Herophilus), Руфа Эфесского (Rufus Ephesius), Марина (Marinus), Цельса (Celsus), Нумезиана (Numesianus), Аретея (Aretaeus), Ликоса (Lyсos), Марциала (Martialis), Гелиодора (Heliodorus) et cetera.

Понятно, что имея хотя бы минимальный опыт правильного секционирования мозга, было бы невозможно прийти к тем выводам, которые Гален сделал догмой науки на 14 веков.

Дело в том, что тщательно описанной Галеном горизонтальной последовательности почти равновеликих «полостей» в мозге человека не содержится.

Вероятно, не только анатомы александрийской и других школ, но и сам Гален не имели возможности досконально изучать головной мозг человека. По одной простой причине.

Свежий мозг очень тяжело подвластен ножу, так как местами имеет почти полутекучую консистенцию. При разрезании его структуры, что называется, «заплывают» и сливаются, лишая анатома возможности увидеть отграничения и другие нюансы церебральной архитектуры.

А возможности «сгустить» (зафиксировать) ткани мозга, сделать их пригодными для аккуратной и сложной резки еще не было.

Формалин, этил, двухромокислый калий – не были известны анатомам эпохи Галена. А это именно они придают структурам мозга ту «плотность» и даже некоторую «резиновость», которая и делает возможным ювелирное секционирование, отделение структур друг от друга и тончайшие срезы.

Да, как известно, Клавдий Гален мог подвскрыть живую овцу, обнажить ее сердце и провести мерный и обстоятельный урок с демонстрацией работы перикарда. С мозгом такие фокусы тоже были возможны, причем как на овцах, так и на умирающих гладиаторах или рабах, но с возможностью лишь внешнего осмотра открытого органа, не более.

При любой попытке прорезаться чуть глубже мягкой и арахноидной оболочек такого мозга – начинается обильное закровавление операционного поля, а ни вакуумных, ни иных аспираторов (кровоотсосов) еще изобретено не было. Плюс к этому, при анатомировании живого мозга сохраняются все проблемы, актуальные при работе с нефиксированным препаратом, т. е. «растекание» структур.

«Со снятием мягкой оболочки мозг сильно раздается и, совершенно опадая, несколько расплывается» (Vesalius A. De Humani Corporis Fabrica, 1604).

Было бы ошибочно полагать, что у анатома II века не было проблем с трупным материалом. Нет, они были, так как жара и расстояния обессмысливали для науки практически любую смерть. Учитывая тот факт, что мозг деформируется и разлагается быстрее любого другого органа, произвести его грамотное и бережное изъятие из мозгового черепа было невозможно уже через несколько часов.

Неслучайно свои основные изыскания Гален делал в сполиариях[2] цирков, изучая тела павших или еще агонизирующих гладиаторов и бестиариев[3]. Склонившись над очередным телом, Гален, несомненно, видел в кровавом месиве из волос, осколков черепа и обрывков dura mater осклизлую пульсирующую кору мозга и, вероятно, именно там впервые коснулся ее рукой или ланцетом.

Вот тогда-то, под глухой рев трибун, в смраде гладиаторской мертвецкой и родилась нейроанатомия.

Гален, первым из ученых, признал за мозгом функцию управления всем человеческим организмом и склонился перед ним.

Впрочем, глубокие структуры мозга так и остались для него анатомически неприступны и, соответственно, не изучены.

В тех описаниях, где Гален подробно останавливается именно на строении мозга, нетрудно заметить преобладание чисто внешних наблюдений: правильно описан мозжечок и vermis[4] мозжечка, твердая и мягкая оболочки. Верно подмечена герифицированность[5] полушарий, глубина борозд, наличие серпа, мозжечкового намета.

Словом, все, что можно осязать голыми пальцами.

Есть у него, правда, и попытки посмотреть чуть глубже, но они ограничиваются той частью мозолистого тела и комиссурой, которые можно разглядеть, прорезавшись по линии сагиттальной борозды мозга, разделяющей полушария, и некоторыми наблюдениями за теми стволовыми формациями, что открываются при простом вырезании мозжечка.

Подозрения о том, что абсурдность выводов Галена о внутреннем строении мозга была вызвана невозможностью его полноценного исследования, косвенно подтверждаются еще и тем, что все остальные его изыскания, связанные с устойчивыми к разложению и плотными органами, реестрированы очень недурно.

Как анатом, Гален демонстрирует страстность, последовательность и серьезность.

Некоторые описания мышечных и фасциальных тканей, костей, сухожилий и даже суставных сумок (с поправкой на неполноту и наивность) можно и сегодня воспринимать почти всерьез. Предложенная им техника трепанаций по тем временам вполне пристойна, а почти точное описание блуждающего нерва вызывает даже восхищение.

Впрочем, чем дальше мы будем продолжать список открытий и серьезных разработок Галена, тем более будет контрастировать с ним его «церебральная мистификация».

Puto, что Клавдий Гален Пергамский, отступив перед сложной, субстанционально капризной анатомией мозга, просто подменил ее своей личной фантазией. Другого объяснения возникновению странной легенды о трех горизонтальных полостях я предложить не могу.

Обман Галена, repeto, благополучно просуществовал до 1543 года, когда, наконец, по прошествии почти тысячи четырехсот лет был разоблачен анатомом Андреасом Везалиусом в его труде «De Corporis Humani Fabrica», впервые показавшем точную картину мозга человека.

Получив точные анатомические данные о геометрии и структурах мозга, наука должна была бы отозваться чем-то чрезвычайно здравым.

Первым отозвался Рене Декарт (Картезий), предложивший в первой четверти XVII столетия «диоптрическую модель мозга». Здравость этой модели была равна фантазиям Клавдия Галена, но символом интеллектуальных дерзновений той эпохи стала голова Декарта.

Похоронен Декарт был без нее. Его череп был посмертно распилен ровно на 100 кусочков. Все сто кусочков были вправлены в касты ста больших перстней, украсивших пальцы ста картезианцев – фанатиков идеи о «духах», которые проникают в мозг и, отразившись в полостях желудочков мозга, воздействуют на «нервные моторные пути».

Именно отсюда, кстати, пошло «учение о рефлексах». Стереотипные реакции позже получили свое название именно благодаря декартовским «отражающимся» духам (refractio – отражение).

Картезианская версия просуществовала, впрочем, не так долго.

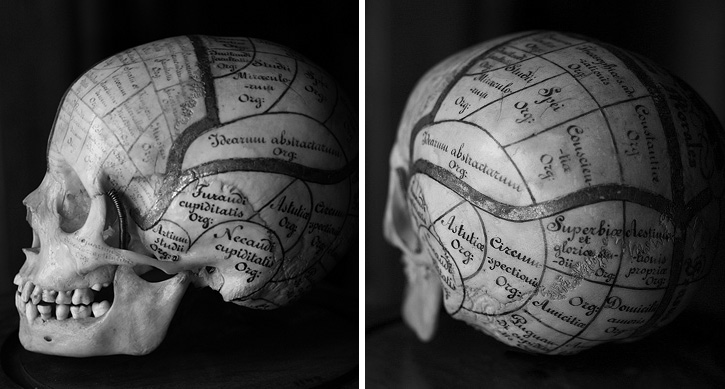

Уже в самом начале XIX века анатом Франц Йозеф Галль (1758–1828) попытался картировать мозг, педантично разделив кору его полушарий на сектора, каждый из которых (по мысли Галля) концентрировал в себе частицу «высших функций».

Илл. 4. Английская карикатура на Франца Иозефа Галля и его учение о черепах. По литографии Роуландсона.

Галль (по его мнению) обнаружил места локализации «хитрости», «поэзии», «остроумия», «запасливости», «дружбы», «надежды» et cetera (Илл. 5 a-b).

Его идеи некоторое время были очень популярны и даже вытеснили декартовских «духов».

Ceterum, популярность была несколько декоративной и касалась не сути теории, а ее сателлита – «френологии», предполагавшей возможность узнавать по форме выпуклостей черепа «свойства нрава и ума».

Илл. 5 a-b. Картирование по методу Галля

Похоронен Галль, разумеется, был без головы, которая по воле покойного была отделена до панихиды, чтобы не рисковать нежной субстанцией мозга, предназначенной для изучения и, разумеется, картирования.

Ad verbum, Галль, конечно, перещеголял Декарта, завещав не только череп, но и мозг «науке», но этим завещанием он поставил в крайне неловкое положение часть своих родственников. Это были простодушные люди, которые пришли на обычные похороны, и которых никто не предупредил о некоторой экзотичности ситуации. На процедуре прощания с телом, желая запечатлеть на челе покойного прощальный поцелуй, они, вероятно, испытали некоторое замешательство в поисках его лба.

Разработки Галля, которые сегодня кажутся такими наивными, впоследствии спровоцировали уже настоящий научный поиск мест динамической локализации некоторых функций мозга.

Ergo, первые же исследователи (сегодня так располагающие к иронии по их поводу), тем не менее, фундаментировали часть основных положений нейрофизиологии: исключительную роль мозга, рефлекторику, локализацию функций. Определенный успех, конечно же, был налицо. Но очевидным был и факт поразительного общего равнодушия человека к вопросу функций и строения мозга, к природе собственного сознания и разума.

Поясняю.

За две с половиной тысячи лет, что прошли от Гиппократа до Галля, над решением задачи (exempli causa) комфортизации обуви потрудились, вероятно, десятки тысяч людей, прежде чем обувь стала такой, какую знаем мы.

Нюансировка особенностей всех видов косметики, от брачной до погребальной, в совокупности потребовала не меньших усилий, чем обувные изыскания. Этим вопросом, тоже, по всей вероятности, занимались тысячи человек.

Совершенство оружия, архитектура, прически, механизмы, развлечения, законы, кулинария – мобилизовали, по самым скромным предположениям, сотни тысяч умов. По всем этим, да и по множеству других позиций, люди проявляли феноменальную находчивость, упорство, страстность и непреклонность, исследуя, экспериментируя, изобретая и совершенствуя.

За тот же период времени (от Гиппократа до Галля) вопросом происхождения и природы мышления озаботились четверо. Даже если мы удвоим это число (так как я не коснулся менее значительных попыток исследования мозга: Ч. Белл, Г. Прохазка, М. Холл, Ф. Мажанди), то цифра все равно останется ничтожной.

Это сопоставление показывает как подлинный вес проблемы, так и ее минимальную важность для человечества.

Понятно, что общее решение всех вообще вопросов, заключающееся в известном мифе о богах и их воле как определяющем факторе, подменяло и вытесняло даже саму потребность в любом реальном исследовании и знании.

Opportune, не следует полагать, что традиция «неведения о мозге» и полного равнодушия к «загадке» генерации разума, мышления и интеллекта была характерна лишь для египетской цивилизации.

Отнюдь.

В поисках самого простого примера заглянем в книгу, которая почти две тысячи лет весьма категорично очерчивала круг интересов homo.

Я имею в виду Библию.

В тридцати девяти книгах «ветхого завета», в четырех «евангелиях», «деяниях апостолов», «посланиях» и «откровениях», в полном соответствии со скрупулезно-натуралистическим стилем этих сочинений, многократно упомянуты основные анатомические органы, физиологические субстраты и жидкости.

Вот справка по количеству их упоминаний:

Живот, или «чрево», упоминается 105 раз; женские половые органы (лоно) – 19 раз; челюсти – 19 раз; язык – 40 раз; рвотные массы – 5 раз; костный мозг – 2 раза; ноги – 295 раз; кровь – 326 раз; сперма (семя) – 7 раз; руки – 522 раза; моча – 8 раз; печень – 14 раз; сердце – 925 раз; фекалии – 24 раза; спина – 13 раз; глаза – 477 раз; ноздри – 12 раз; гной – 4 раза; зубы – 54 раза; слезы – 40 раз; груди – 21 раз; шея – 28 раз; колени – 37 раз; желчь – 12 раз; область бедер (чресла) – 92 раза; почки – 8 раз; рот – 32 раза; уши – 176 раз.

В меньших количествах, но упоминаются: ногти, пот, ляжки, череп, сальник, соски, язык, щеки, слюна, послед, месячные, желудок, полостной жир, пенис (уд, стегно).