Александр Матанцев

Разоблачение фейков о полетах американцев на Луну

Как прервали создание советской мощной ракеты Н1

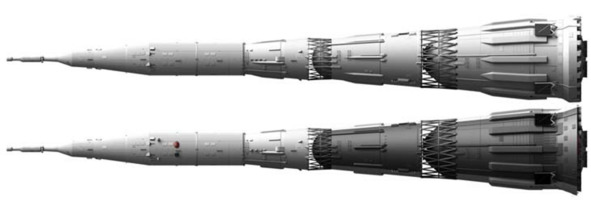

Гигантская ракета Н1 была детищем С. П. Королёва. После его смерти работой руководил его преемник на посту академик В. П. Мишин. Высота ракеты составляла 105 м, масса – около 3000 т, полезная нагрузка ~ 90—100т [87]. Лунный комплекс Н1-Л3 создавался не как аналог отработанных ракет-носителей, а как колоссальный шаг вперед. Н-1 по своей стартовой массе был на порядок больше замечательного носителя «Восток».

С самого начала было запланировано 6 испытаний Н1. Заметим, что несравненно более простая первая советская межконтинентальная ракета Р-7 («Восток») полетела только с четвёртого пуска. С 1969г по 1972 год было проведено четыре испытания Н1. Все они закончились авариями, но шаг за шагом в работе над ракетой был достигнут значительный прогресс.

Во время четвёртого испытания первая ступень отработала 95% от положенного ей времени, прежде чем взорвался насос №4. Очень сильно был расстроен руководитель испытаний Б. Е. Черток. Так хотелось полного успеха. И, тем не менее, «конструктора и все службы космодрома несказанно радовались. Было ясно – до победы полшага». Ведь оставалось ещё два испытания. И уже готовы новые и очень надёжные двигатели. «Даже самые осторожные умы называли 1976 год как крайний срок, когда новая машина будет полностью отлажена» [5]. У Политбюро, однако, были другие планы: «Утверждённую программу испытаний отменить, подготовленные испытания отменить, все готовые ракеты уничтожить!»

После четвёртого испытания в напряжённой работе прошло почти 2 года. Б. Е. Черток так пишет об этом периоде: «В 1974 году было еще не поздно взять реванш в лунной гонке. Готовился пуск H1 №8 с новыми двигателями. Я уверен: через один-два пуска ракета начнет летать. Тогда за три-четыре года мы способны осуществить лунную экспедицию и создать лунную базу. С H1 (связаны) межпланетные и другие не столь фантастические перспективы… Тем самым обойдем американцев. Мы способны на гораздо большее» [87]. И вот, в середине этого самого 1974 года, когда всё готово к испытаниям новой ракеты с новыми двигателями, В. П. Мишина отстраняют от руководства, а на его место назначают давнего соперника покойного Королёва – В. П. Глушко. Подготовленные испытания отменяют.

«Зачем надо было запрещать пуски двух практически собранных ракет? Запуск их не мешал работам по новой тематике, они начались более чем два года спустя. А опыт запуска этих двух ракет дал бы ценный материал. Трудно было объяснить решение об уничтожении задела для семи комплектов ракет-носителей тем специалистам, чьим трудом они были созданы» — недоумевал В. П. Мишин.

Если бы причиной закрытия было бы недовольство Политбюро технической стороной вопроса, то логично было бы ожидать закрытия сразу после четвёртого испытания в 1972 году. Но людям дали ещё почти два года на доработку ракеты. И они сделали всё возможное. Единственно, что могло разрушить уверенность в успехе, это новые пуски, окажись они неудачными. Но новые пуски и не допустили. Так что дело тут не в технике, и не в нехватке денег, потому что через два года был с нуля запущен в три раза более дорогой проект новой ракеты с такими же параметрами («Энергия»). Черток по этому поводу пишет, что Глушко, запрещая испытания, «знал то, чего не знали тогда мы, участники этой работы» [87].

В начале 1974 года Устинов собрал у себя близких людей для решения судьбы Н1. Предстояло подготовить приговор, который должен быть доложен Политбюро, а затем оформлен постановлением. Никто из создателей Н1 приглашен не был.

В заключение Устинов поручил подготовить проект доклада в Политбюро. Однако Афанасьев видел, что сопротивляться такому решению просто опасно. Через два года другой участник совещания Б. А. Комиссаров сказал Мозжорину: «А ты был прав, выступая против закрытия Н1. Мы совершили ошибку». Итак, кто похвалил храброго Мозжорина сразу после совещания, кто через два года. А с самого начала совещания его участники осознали из слов Устинова – приговор Н1 уже вынесен в Политбюро и обжалованию не полежит. И технические подробности здесь лишь декорация уже принятого политического решения.

«Энергия» так же, как и Н1, была, по существу, запрещена к использованию. Можно придумать много объяснений в обоснование закрытия «Энергии», но то, что это соответствовало американским интересам, сомнению не подлежит. Тем более, что уникальные двигатели от «Энергии» пошли в розничную продажу тем же американцам [87]: «Двигатель «Энергии» РД-170 используется как РД-171М на первой ступени ракеты «Зенит», а двигатель РД-180 (спроектированный на основе РД-171) – в американской ракете «Атлас-5».

Много сил и творческой энергии В. П. Мишин вложил в создание тяжёлого носителя «Н-1» (стартовая масса 2820 т) и лунного пилотируемого комплекса ЛЗ (масса 95 т), который планировалось запустить к Луне с помощью ракеты «Н-1». Работы над ней в ОКБ-1 начались ещё в 1959 году [95]. В мае 1974 года на основании письма в ЦК КПСС, подписанного руководящими работниками ОКБ-1, в том числе и Дмитрием Ильичом Козловым, Василий Павлович Мишин за существенные просчёты в руководстве ЦКБЭМ и допущенные провалы в космической программе был снят с поста главного конструктора. После этого экспериментальная отработка ракеты-носителя «Н-1» была прекращена, несмотря на готовность двух ракет к испытаниям. По мнению ведущих специалистов-разработчиков, шансы на успешные испытания этих ракет были весьма высокие. Решение о закрытии работ они считают ошибочным, поскольку оно отбросило советскую ракетно-космическую технику на много лет назад. В. П. Мишин, освобождённый от должности главного конструктора, очень тяжело переживал решение о прекращении работ по данному проекту.

Хроника событий. В 1960 году появилось постановление о создании в 1963 году ракеты-носителя Н1, рассчитанной на полезную нагрузку 40 – 50 тонн. В 1961-м году решение пересмотрели, создание машины перенесли на 1965 год. 1962 год – план еще раз пересмотрен. В июле 1962 года экспертная комиссия под председательством президента Академии наук СССР академика М. В. Келдыша одобрила эскизный проект и дала заключение о возможности создания ракеты-носителя мощностью 75 тонн. Но лишь в 1964 году впервые была официально поставлена задача высадки на Луну. Но нашим специалистам, совершенно в духе времени, вменялось в обязанность обеспечить приоритет СССР в изучении Луны [95].

Что же представляла из себя новая ракета-носитель Н1? По существу, она претворяла в жизнь высказанную когда-то С. П. Королевым идею о компоновке на орбите «ракетных поездов» для полета к далеким планетам. Только на этот раз поезд составлялся прямо в заводском цехе. Стартовая масса Н1 – 3000 тонн. Первая ступень – это 24 жидкостных реактивных двигателя по периметру и еще 6 в центре (т. е. всего 30), тягой каждый по 150 тонн. Тяга каждого из пяти двигателей первой ступени «Сатурна-5» равнялась 700 тоннам, в силах Глушко в тот период было создать двигатель по меньшей мере на 500 тонн. Уже упоминавшийся «Корд» управлял двигательной установкой Н1, три пары которой были зарезервированы, так что при «молчании» шести двигателей ракета, по замыслу, могла успешно стартовать. Вторая ступень Н1 – 8 пустотных ЖРД (жидкостных реактивных двигателей) по 175 тонн, третья ступень – 4 ЖРД по 45 тонн

Из-за разногласий между Королевым и Глушко, разработка Н1 была поручена Н. Д. Кузнецову из Куйбышева. Трудно, практически невозможно было не имевшему достаточного опыта КБ Н. Д. Кузнецова сразу, без ошибок создать синхронно работающий двигательный комплекс, которого не знало мировое ракетостроение. Тем не менее, уступая «Сатурну-5» в двигательной части, Н1 наверстывала проигрыш за счет других систем. В итоге весовые характеристики, наиболее важный показатель «живучести» конструкции, у Н1 и поныне остаются одними из самых высоких в ракетостроении.

Для всех было полной неожиданностью, когда работы по Н1 были сначала заморожены, а после смены в мае 1974 года главного конструктора – вместо В. П. Мишина назначили В. П. Глушко – и вовсе прекращены. В первый же день новый руководитель королевского КБ В. П. Глушко объявил Н1 ошибкой, сказал, что он пришел «не с пустым портфелем» и предложил новую концепцию, которая через десять с лишним лет привела к созданию многоразового корабля «Буран» и ракеты-носителя «Энергия» практически той же мощности, что и отвергнутая Н1. Без всякого сомнения, мы можем гордиться и «Бураном» и «Энергией», но разве не обидно списывать уже почти готовую машину на свалку? Впрочем, новый главный конструктор В. П. Глушко не испытывал к Н1 и подобия теплых чувств, ведь он, как мы помним, изначально был против этого проекта. А тут еще «дотягивать» чужую машину, на этом славу не заработаешь.

В 1976 году Н. Д. Кузнецов, очевидно, обеспокоенный престижем своего КБ, провел стендовые испытания двигателя для Н1. Двигатель без остановки отработал 14 тысяч секунд, в то время как для вывода ракеты на требуемую орбиту требовалось всего 114 – 140 секунд.

На этом история ракеты-носителя Н1 заканчивается. Последняя надежда Сергея Павловича Королева так и оказалась недоконченной. Конечно, было бы несправедливо Н1 целиком списывать в убыток. Заводское оборудование, монтажно-испытательный и стартовый комплексы были впоследствии использованы для «Энергии». Пригодился, без сомнения, и опыт проектирования и «доведения» мощной ракеты – «Энергия», по существу, стартовала с первого раза.

Прекращение работ по Н1 лишило нашу космонавтику естественного, поступательного развития, сбило намеченную Королевым генеральную линию движения отрасли вперед. Некоторые специалисты считают, что именно с тех пор космическая отрасль живет без долговременной программы, довольствуясь разрозненными проектами. Не в тот ли момент были положены первые основания для широкой критической кампании, развернувшейся против космонавтики в последнее время?

Судьбу Н1 решали не специалисты, логику развития науки диктовали политические руководители.

Главные разработчики ракеты-носителя Н1 – ОКБ и Н. Д. Кузнецова – до сих пор считают решение о прекращении работ по этой ракете большой ошибкой.

Руководствуясь сиюминутными престижными соображениями, тогдашнее руководство ракетно-космической промышленности сумело доказать вышестоящему руководству необходимость прекращения работ по программе Н1-Л3 и развертывания работ по созданию многоразовой транспортной системы. Это решение было крупной ошибкой. Нельзя так легко и свободно зачеркивать творческий труд многих тысяч людей, не учитывая их мнение. Работа больших коллективов, огромные материальные средства – все было затрачено впустую. В ракете-носителе Н1 было много оригинальных конструктивно-технологических решений, представляющих интерес и сегодня. Она могла быть использована и для многоразового транспортного комплекса, что сэкономило было средства и время, безответственно затраченные на новую разработку, ставшую известной, как система «Энергия-Буран», целесообразность использования которой для освоения космоса вызывает сомнения.

После тех первых ошеломляющих космических успехов, которые нам дал тяжелый носитель, созданный на базе межконтинентальной ракеты Р-7, С. П. Королев понял, что для дальнейшего и более широкого освоения космического пространства человеком, для изучения планет Солнечной системы необходимо создание более мощной РН. Поэтому по предложению Королева правительство в октябре 1962 года выпускает решение о разработке проекта трехступенчатого носителя Н1, выводящего на опорную низкую орбиту полезный груз 50 т, и носителя Н11 (с двумя верхними ступенями Н1) грузоподъемностью 15 т с довольно общими задачами обеспечения развития пилотируемых полетов человека к Луне, Марсу и создания на околоземных орбитах космических станций-лабораторий. Постановлением не предусматривалась реализация какой-либо конкретной целевой космической программы. Сергей Павлович в то время, по-видимому, считал, что для осуществления наших новых впечатляющих шагов в космическом пространстве нужно иметь задел по носителям примерно на порядок.

В самом начале проектирования лунного комплекса Н1-Л3 появилась другая серьезная трудность, задержавшая разработку проекта РН. Главный и постоянный смежник С. П. Королева по двигательным установкам В. П. Глушко вдруг отказался разрабатывать мощные, в 600 тс, двигатели на жидком кислороде и керосине, которые задавал головной разработчик С. П. Королев. Валентин Петрович из верного последователя применения жидкого кислорода в качестве окислителя стал сторонником использования азотного тетроксида. В. П. Глушко предложил делать на основе такого ЖРД носитель Н1 вопреки мнению С. П. Королева.

В Советском Союзе работы по созданию сверхтяжёлой ракеты-носителя были начаты ещё в 1958 году [94]. Как уже говорилось выше, изначально он создавался вовсе не для обеспечения полётов к Луне, а для строительства огромной орбитальной станции, а также для вывода на орбиту модулей т.н. межпланетного экспедиционного корабля. Что характерно, изначально планировалась даже оснащение перспективной ракеты ядерным ракетным двигателем (работы по созданию которого велись в СССР), в дополнение к «классическому» жидкостному ракетному. В 1961 году было решено всё же строить ракету на «классических» двигателях. Ещё год ушёл на то, чтобы решить, какое именно КБ будет создавать ракету – в итоге им стало ОКБ-1 под руководством Сергея Королёва. Будущая ракета получила обозначение Н-1.

После «официального» включения СССР в «Лунную гонку» параллельно велось создание и других проектов полёта к Луне. В частности, разработку свои сверхтяжёлых ракет-носителей вели ОКБ под руководством Владимира Челомея и Михаила Янгеля. Т.е. в определённый момент велось фактически 3 «лунных проекта». При этом, в конкурирующих КБ Королёва и Челомея велось создание и своих кораблей, и посадочных модулей для полёта на Луну.

Если американцы добились небывалой кооперации корпораций-конкурентов, то советский «лунный проект» лишь окончательно рассорил между собой конструкторов советской ракетной и космической техники и возглавляемые ими КБ. Сергей Королёв и Валентин Глушко, главный конструктор советских ракетных двигателей, и так находились в весьма натянутых отношениях, но в ходе работ по лунной ракете окончательно разошлись во взглядах относительно силовой установки для данной ракеты. Глушко настаивал на создании двигателя, использующего в качестве топлива несимметричный диметилгидразин (т.н. «гептил»), который является крайне токсичным топливом, но имеет массу преимуществ, в частности высокую плотность, самовоспламеняемость, высокие энергетические характеристики, и обеспечивает достаточно простую конструкцию топливной аппаратуры. Королёв, напротив, настаивал на создании кислородно-керосинового двигателя, и в итоге убедил высшее руководство выбрать в качестве силовой установки «альтернативный» двигатель ОКБ Николая Кузнецова, притом, что данное КБ до этого не имело опыта создания ракетных двигателей. КБ Глушко в итоге стало работать совместно с ОКБ Челомея.

Рис. 5. Ракета-носитель Н1 [94]

Выводы автора, Александра Матанцева.

Неоспоримые крупнейшие достижения Советского Союза по запуску первого спутника, первого человека, по мягкой посадке автоматической станции на поверхность Луны, были связаны с деятельностью гениального специалиста Сергея Павловича Королева.

В Советском Союзе работы по созданию сверхтяжёлой ракеты-носителя Н1 были начаты ещё в 1958 году [94]. Изначально она создавалась вовсе не для обеспечения полётов к Луне, а для строительства огромной орбитальной станции, а также для вывода на орбиту модулей т.н. межпланетного экспедиционного корабля. Кроме того, изначально были озвучены перспективы, связанные с посещением Луны и Марса.

Гигантская ракета Н1 была детищем С. П. Королёва. После его смерти работой руководил его преемник на посту академик В. П. Мишин. И вот, в середине 1974 года, когда всё готово к испытаниям новой ракеты с новыми двигателями, В. П. Мишина отстранили от руководства, а на его место назначили давнего соперника покойного Королёва – В. П. Глушко. Подготовленные испытания отменили.

При жизни С. П. Королева уже наметился раскол в выборе пути создания самой мощной ракеты-носителя. Советский «лунный проект» рассорил между собой конструкторов советской ракетной и космической техники и возглавляемые ими КБ, рассорил Сергея Королёва и Валентина Глушко. Королёв, напротив, настаивал на создании кислородно-керосинового двигателя, и в итоге убедил высшее руководство выбрать в качестве силовой установки «альтернативный» двигатель ОКБ Николая Кузнецова.

После смерти величайшего создателя космических аппаратов, Сергея Павловича Королева, ситуация в отрасли резко изменилась. Не было преемственности и такой личности, как С. П. Королев, который умел уговаривать членов правительства и Политбюро, а стало превалировать местничество и страх за свое место. Именно поэтому лица, ответственные за космонавтику, прежде всего Д. Ф. Устинов, так долго давали обещания сначала Н. С. Хрущеву, затем Л. И. Брежневу, что начинали испытывать беспокойство за свое собственное положение.

Местничество и боязнь за свое место привели к неправильному решению о закрытии программы развития самой мощной ракеты-носителя Н1, которая могла бы стать первой для полетов на Луну. Это решение было на руку конкурентам американцам. Произошло такое решение не случайно, в советской космической отрасли сформировались после смерти С. П. Королева проамериканские группировки, способствующие уничтожению лучших достижений в космонавтике.

Прекращение работ по Н1 лишило нашу космонавтику естественного, поступательного развития, сбило намеченную Королевым генеральную линию движения отрасли вперед.

Как в СССР выловили американский модуль космической станции

Согласно НАСА, после полёта к Луне капсулы (кабины) «Аполлонов» с астронавтами на борту приводнялись в Тихом океане. Чтобы капсулы не сгорели при входе в атмосферу Земли, их покрывают слоем теплозащиты. И вот такую американскую капсулу, совершенно пустую и без теплозащиты, в 1970 году нашли советские моряки и не в Тихом океане, а в водах Атлантики.

8 сентября 1970 г в Советской гавани Мурманска экипажу ледокола США «Southwind» в торжественной обстановке был передан командный модуль «Apollo», выловленный советским рыболовным траулером в Бискайском заливе»! При этом в секретном порту Мурманска оказались венгерские журналисты с фотоаппаратами. Капсулу загрузили и «Southwind» ушел. Это был первый заход американского корабля в Мурманск со времён Второй мировой войны, когда СССР и США были союзниками и совершенно уникальный случай в истории космонавтики. Правда в «случайность» его совершенно не верится – настолько же, насколько мала находка по сравнению с размерами Атлантики. И почему об этой истории промолчали и обе главные стороны и свидетели венгры [87].

Ни один из авторитетных космических специалистов – участников лунной гонки. (среди них – Мишин В. П., Черток Б. Е., Каманин Н. П., Феоктистов К. П.) в своих мемуарах не упоминает о событии в Мурманске. Похоже, что им о находке не сочли нужным сообщить. Только через 11 лет после события свидетели-венгры приоткрыли завесу молчания и опубликовали в книге [92] фотографии капсулы в порту Мурманска. Однако широкой известности эта книга не получила, и событие долго оставалось практически неизвестным. И лишь в последнее время благодаря настойчивости тех же венгров, история стала приобретать огласку.

Вдумаемся в необычность происшедшего. США теряют в океане макет космического корабля, а СССР его находит и через некоторое время возвращает. Обе стороны держат это событие в глубокой тайне. А в это время во Вьетнаме советское оружие и советские военнослужащие противостоят военной интервенции США. Идёт холодная война, одним из звеньев которой является лунная гонка. По всему фронту мировой политики происходит жёсткое противостояние США и СССР. Да только по всему ли? Взаимная демонстрация силы в одном месте не исключает одновременного взаимного торга где-то в другом.

Выводы автора, Александра Матанцева.

Произошел совершенно необыкновенный случай, когда советские моряки обнаружили и выловили в апреле 1970 года пустую капсулу космического аппарата «Аполлон» в водах Атлантики.

СССР доставил в Мурманск американский фальшивый космический модуль (КМ). В сентябре в Мурманске тайно передали капсулу на ледокол США «Южный ветер», на экспедицию которого США потратили денег во много раз больше, чем стоит сам фальшивый пустой космический модуль.

Произошло это в присутствии венгерских журналистов.

11 лет нигде в СМИ не публиковали эти сведения, что свидетельствует о наличии договора между СССР и США по вопросу лунного заговора.

Изучение этого пустого модуля дает возможность однозначно определить фейк о полетах американцев на Луну, так как модуль был пустым!!!