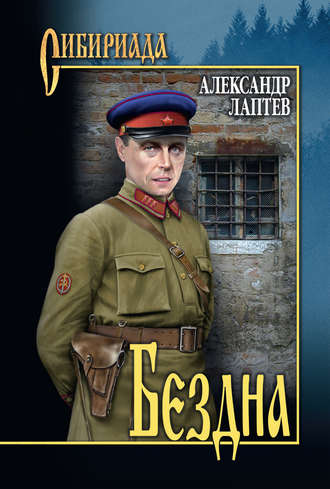

Александр Лаптев

Бездна

Пеплов задумался на секунду, потом ответил:

– Ну, по моему прошлому опыту, думаю, процентов девяносто… или, может, восемьдесят, учитывая тамошний климат.

Левантовский опустил голову и глухо проговорил:

– Все двенадцать тысяч заключённых умерли от голода, никто не пережил ту зиму. Даже охранники погибли. Собак всех поели, кошек ловили, птиц. Раскапывали свежие могилы и отрезали куски мяса от мертвецов. Травились трупным ядом, конечно. Теряли рассудок. Кто-то раньше умер, кто-то чуть позже. Кто от голода, кто от авитаминоза. Кого-то блатные сразу убили, а кто в сопках замёрз. Некоторые пытались бежать. Но куда там побежишь – зимой, в пятидесятиградусный мороз, без одежды, без продуктов. Населённых пунктов в нашем понимании там нет. Поезда туда не ходят и ещё тысячу лет не будут ходить. Самолёты не летают. Обычных дорог – и тех нет! Бежать там попросту некуда.

Пётр Поликарпович медленно покачал головой.

– Этого не может быть. Я вам не верю. Как же это? Завезли столько людей, а продуктов не предусмотрели? Это что, диверсия? Вредительство? Кто-нибудь наказан за это?

Левантовский пожал плечами.

– Ну да, расстреляли несколько человек для острастки. А на следующий год история повторилась. В ноябре тридцать третьего снова этап – шестнадцать тысяч. И снова – в чистое поле, в мёрзлую землю. На этот раз привезли муку в мешках, какие-то крупы, рваные палатки. Но продукты быстро закончились, а палатки не спасали от лютых морозов. Адаптация на Крайнем Севере – очень непростая штука, даже при хорошем питании и нормальных бытовых условиях. А когда, я извиняюсь, людям жрать нечего, а на ногах резиновые чуни – это в сорокаградусные морозы, – что тогда? И вот итог: из шестнадцати тысяч заключённых до весны дотянули чуть более трёх сотен. Да и тех пришлось срочно вывозить на Большую землю, все получили инвалидность, признаны негодными к труду. Считай – калеки на всю жизнь. Кто без руки, кто без обеих ног. У всех носы отморожены, куриная слепота, пеллагра, дистрофия, глубочайшая душевная травма.

Пётр Поликарпович с беспокойством огляделся. Ему вдруг показалось, что это он оказался на краю земли, в царстве холода и неизбывной тоски. Что такое холод – он знал не понаслышке. Студёную сибирскую зиму девятнадцатого года он провёл в глухой присаянской тайге. Тогда у них, правда, были продукты. Ведь все были местные. Охотились в тайге, таскали рыбу из лунок, жители окрестных деревень им помогали, прятали раненых от колчаковцев, отогревали в лютую стужу.

А если опять доведётся попасть в тайгу, без пищи, без нормальной одежды, да под конвоем?.. Пётр Поликарпович передёрнул плечами и подумал: избави бог от такой судьбинушки. Уж лучше сразу умереть.

Он пошевелил губами и произнёс задумчиво:

– Не знаю, Юрий Михайлович. Как-то вы всё видите в мрачном свете. Я лично не собираюсь ехать ни на какой Дальний Восток.

– Ну так вас в Бамлаг отправят – это ненамного лучше. Там тоже нужны рабочие руки – рельсы прокладывать сквозь тайгу. От Иркутска не так уж и далеко – всего тысяча километров.

Пеплов нахмурился.

– Туда я тоже не поеду. Я ни в чём не виноват перед родной советской властью, и я собираюсь это доказать.

Левантовский через силу улыбнулся.

– Ну что же, желаю вам успеха!

Пеплову почудилась насмешка в последней реплике. Он хотел ответить какой-нибудь резкостью, но в последний момент сдержался. Уж очень жалко выглядел его оппонент. Ему тоже, должно быть, тяжело и больно – гораздо тяжелей, чем Пеплову. Ведь он не верит в благоприятный исход дела, заранее согласен ехать на Колыму. Как же можно с этим жить? Покорно ждать, когда тебя отправят за тридевять земель на верную смерть. Или расстреляют прямо тут, заставив признаться в несуществующей вине. Нет, уж лучше сразу в петлю – и конец всем мучениям!

Пётр Поликарпович обвёл взглядом мрачные стены и убедился, что свести счёты с жизнью здесь нельзя. Нет ни верёвок, ни каких ни то упоров и крючков. Люди сидят так тесно, что любое намерение сразу же открывается. Здесь ты уже не хозяин самому себе. Тут можно лишь терпеть – всё, что ниспошлёт тебе судьба.

Больше они в этот день не говорили. Пётр Поликарпович, кое-как пристроившись между нарами и стеной, задремал. А когда проснулся, увидел, что Левантовского нет в камере.

– Забрали на допрос, – с неохотой сказал, повернувшись, угрюмый старик, когда Пётр Поликарпович спросил его о товарище.

Левантовского приволокли глубокой ночью, втащили в камеру за руки и бросили, словно куль, на цементный пол. Пеплов сразу же подошёл к нему. В тусклом свете едва разглядел разбитое в кровь лицо, слипшиеся от пота и крови волосы, различил прерывистое дыхание.

Левантовский раскрыл веки и, разглядев товарища, едва заметно кивнул.

– Вот видите, а вы мне не верили. Всем нам крышка. Теперь я в этом окончательно убедился. С этими людьми нельзя договориться. Мы для них – скот. Они нас за людей не считают. Но я им тоже кое-что сказал. Пусть не думают, не на того напали.

Пётр Поликарпович помог ему приподняться. Оторвал кусок своей рубахи, намочил водой из кружки и протянул товарищу.

– Спасибо, – сказал тот дрогнувшим голосом. Стал осторожно вытирать лицо, морщась и вздрагивая. – Это ничего, – приговаривал придушенным голосом. – Щиплет немного, а так ничего, не очень и больно. Главное, что кости целы.

Пётр Поликарпович молча смотрел на него. Вдруг заметил, что Левантовский улыбается.

– Вы знаете, я сегодня провёл с ними эксперимент. Высказал им всё, что о них думаю. По крайней мере, нам было о чём поговорить. Нельзя же всерьёз обсуждать все эти глупости, в которых нас обвиняют. За это и получил… Впрочем, меня всё равно бы избили. Ведь это у них основной метод поиска истины. С избитым человеком гораздо проще разговаривать. То, что обычному человеку приходится втолковывать по несколько раз, избитый понимает сразу, усваивает на уровне рефлексов. Другое дело – соглашается ли он с услышанным. Я, например, не согласился. Более того, я сам кое-что объяснил им о том, что они такое, откуда вышли и куда придут. И вот вам результат.

– Что же такого вы им сказали? – спросил Пеплов.

– Да всё то, о чём думал много лет, но не решался никому сказать, даже своим близким. А теперь вдруг подумал: какого чёрта? Всё равно умирать. Пусть услышат хотя бы от меня правду-матку.

– Очень интересно! – подхватил Пётр Поликарпович. – Вы знаете какую-то особенную правду?

– Да, знаю, и это вовсе не секрет для думающих людей. Я им в лицо сказал, что социализм у нас невозможен. По крайней мере теперь. Лет через тысячу, пожалуй, он и может наступить. Но не путём революций и расстрелов, а исключительно естественным образом, без всех этих потрясений и убийств. Примерно так, как растёт и развивается любой организм в природе. Вчера это была личинка, сегодня гусеница, а завтра будет бабочка. И всё это постепенно, без резких переходов. Нельзя в одну секунду личинку превратить в бабочку! Так же как нельзя отсталую Россию вдруг сделать социалистическим раем. Общественное благополучие должно вызреть и подготовиться. На это нужны не годы, а – века.

Пётр Поликарпович нахмурился.

– Ну, это никакая не новость. Оппортунисты то же самое говорили. А Ленин их разоблачил и дал им принципиальную оценку.

Левантовский резко обернулся.

– Да какая же это оценка? Ленин умел лишь ругаться и навешивать ярлыки. Один у него ренегат, другой – политическая проститутка, третий – недоносок, кругом него сплошь сволочи и ублюдки. Виднейшего социал-демократа Каутского, который редактировал «Капитал» Маркса и состоял в переписке с Энгельсом, он печатно обзывал ренегатом, реакционером, прислужником буржуазии и только что матом не ругался. И заметьте: прав-то в итоге оказался именно Каутский! Он говорил то, что и все нормальные люди! Ленин даже со своими ближайшими соратниками расплевался, когда они ему пытались объяснить очевидные факты. Боевик и профан Сталин оказался ему ближе интеллигента и умницы Мартова! Вот вам Ленин и вся его наука. Все его статьи и речи – это сплошная демагогия, словесная эквилибристика, подтасовка фактов и безудержный поток оскорблений. Говорили ему и Мартов, и Плеханов, и почти все европейские социал-демократы о том, что революция в России приведёт к массовой резне и деградации, что Россия не готова к социализму, что надо обождать лет двести по крайней мере. Приводили в пример Францию с её кровавым Термидором и полной вакханалией, закончившейся Наполеоном и национальным унижением. Цитировали Маркса, который презирал славян, а все свои теории готовил для просвещённой Европы, вовсе не имея в виду отсталую Россию. Что им на это отвечал Владимир Ильич? Да ничего вразумительного. Истерические лозунги и бесшабашная уверенность в том, что всё как-нибудь само собой наладится. Ничего другого он предложить не мог, потому что сам ничего не знал и не понимал, живя в своей Швейцарии. Ленин совершенно не знал Россию и пробавлялся глупыми фантазиями о сознательном мужике и грамотном рабочем. Верил в пустую теорию, совершенно не понимая практики. За месяц до Февральской революции он публично заявлял, что до революции в России он не доживёт, а вся надежда – на будущие поколения. И вдруг свершилась Февральская революция, притом – совершенно без участия большевиков! Тут они все и нагрянули – кто из-за границы, а кто-то из ссылки примчался на всех парах, ведь их всех выпустили тогда стараниями тех же эсеров и кадетов, которых большевики впоследствии объявили вне закона и стали безжалостно истреблять. А что они осенью семнадцатого устроили – об этом вы и сами знаете. Разогнали законно избранное Учредительное собрание, захватили власть и стали управлять. Что же мы имеем теперь, двадцать лет спустя?

Пётр Поликарпович промолчал.

– Сначала была кровавая Гражданская война, уничтожение ближайших политических союзников и целых сословий, истребление лучших умов во всех сферах деятельности. В результате промышленность остановилась, продуктов не стало вовсе, наступил всеобщий хаос. Тогда большевики начали отбирать всё ценное у населения, называя это экспроприацией. А в деревне устроили форменный грабёж под видом продразвёрстки. За всю тысячелетнюю историю Руси не было ничего подобного! Даже татары так страшно не грабили русских крестьян, как это делали большевики в течение трёх лет. Вполне закономерно начались восстания. В двадцатом году Тамбовская губерния поднялась против большевиков. Целый год Тухачевский со всей своей армией не мог справиться с неграмотными крестьянами. Пришлось применять против них артиллерию и химическое оружие, выжигать целые сёла, сгонять пленных в концлагеря и массово брать заложников. А на следующий год случился неслыханный голод в Поволжье – с миллионными жертвами, с людоедством. Пять миллионов умерло от этого голода – можете вы представить эту цифру? В городах была полная разруха и дезорганизация. Ведь нельзя же всё время воевать и убивать, надо же что-то и производить! А об этом никто и не подумал.

Ведь что произошло? До семнадцатого года почти полвека только и делали, что ругали царизм и капитализм. Уж так всё плохо было, что хоть в петлю лезь! И весь этот революционный энтузиазм на этом и держался – на ненависти к собственной стране, к её тысячелетней истории. При этом большевики обещали всем немедленное счастье – этакий социалистический рай, который наступит сразу после свержения царизма и утверждения советской власти. Но рай, как вы, наверное, знаете, не наступил и не мог наступить. Надежды на сознательность рабочих масс и крестьянства не оправдались. Нужно было работать, а не митинговать. Каждый работник должен быть заинтересован в своём труде, только тогда труд будет высокопроизводителен (о чём так беспокоился Ленин). Но этого-то интереса большевики и лишили всех поголовно – и рабочих на фабриках, и тем более крестьян в деревнях. Ну зачем крестьянину пахать и сеять, если урожай у него всё равно отберут? А рабочему зачем целый день стоять за станком, если на его нищенскую зарплату нельзя ничего купить? Вот и не стало в стране ничего – ни хлеба, ни металла, ни, извините, штанов. Вышло так, что правы оказались эсеры, а не большевики. Правы оказались европейские демократы во главе с Каутским! Но Ленин был неглупый человек. После Тамбовского мятежа он наконец-то понял, что нужно что-то кардинально менять в экономическом укладе. Он объявил НЭП и фактически признал правоту всех тех, кто говорил о невозможности немедленного социализма в России. Отменили продразвёрстку, дали свободу мелким кооператорам, разрешили крестьянам продавать излишки хлеба и овощей. Лишь тогда народ немного перевёл дух. Деревня стала оживать, в городе появились продукты, кровавые бунты прекратились. И так бы всё и наладилось постепенно. Но в двадцать девятом Сталин неожиданно свернул НЭП, разогнал кооперативы и стал грубо насаждать колхозы. Вот тогда-то и случился ещё один страшный голод, от которого умерло уже не пять, а пятнадцать миллионов человек! И опять начался террор в деревне, затем сфабриковали процесс над Промпартией и Шахтинское дело, стали искать вредителей среди технической интеллигенции; потом, вы знаете, было убийство Кирова и самоубийство Орджоникидзе. Начались аресты и казни ближайших соратников Ленина, и наконец добрались до нас с вами. Иначе и быть не могло! Всё это предвидели умные люди задолго до семнадцатого года. Да только их никто не слушал.

Произнеся столь длинную тираду, Левантовский уронил голову на грудь. Пётр Поликарпович молчал, поражённый услышанным. Не думал он, что здесь, в тюрьме, услышит подобные речи. Он и хотел что-нибудь возразить, но стал припоминать и вспомнил, что уже слышал в разные годы и от разных людей схожие высказывания. И о невозможности революции в отсталой России. И о разоре деревни (это он и сам видел в своём селе). Знал и про страшный голод, выкосивший целые регионы. И про все эти странные процессы над старыми большевиками, соратниками Ленина, – с удивлением читал в газетах. Ходили упорные слухи о последних письмах Ленина, в которых он требовал смещения Сталина с поста генсека, говорил о его грубости, нетерпимости к иному мнению. Но об этих письмах говорить было опасно. В какой-то момент все это поняли и – замолчали. Стало вдруг невозможным говорить то, что думаешь. И все стали повторять лишь то, что требовалось в данную минуту. В двадцать восьмом, когда боролись с левым уклоном – ругали всех тех, кто требовал сворачивания НЭПа и немедленной индустриализации. А уже через два года стали ругать правый уклон – за то, что не верили в быструю индустриализацию и предлагали пожалеть мужика (так что даже появился нелепый термин: «левацко-правый уклон», пустил в оборот его сам Сталин (бездарно подражая Ленину), и все с готовностью согласились, что это и своевременно, и очень мудро). Так происходило каждый раз: надо было соглашаться с генеральной линией партии, даже если ты беспартийный и если ты думаешь иначе. А иначе – плохо будет тебе. Это поняли ещё до всяких процессов. Оно как-то само почувствовалось, будто в воздухе появилась некая примесь – и всё вокруг стало иным.

Левантовский взял его за руку.

– Я вам сейчас скажу кое-что… Этого почти никто не знает. Но в этом кроется разгадка всех этих процессов. Хотите знать?

Пётр Поликарпович медленно кивнул.

– Да. Я слушаю.

Левантовский с усилием сглотнул слюну. Глаза его лихорадочно блестели в полутьме.

– Хорошо. Больше вам этого никто не скажет.

Он замолчал. Прикрыл глаза и судорожно втягивал в себя воздух.

– Всё очень просто, – вдруг заговорил он. – Сталин – типичный параноик. Бехтерев ещё в двадцать седьмом поставил ему диагноз. В декабре двадцать седьмого в Москве проходил Первый Всесоюзный съезд психиатров и невропатологов. Я был на этом съезде, видел самого Бехтерева. Это был поразительный человек – настоящая глыба! Колоссальный ум! Так вот… Бехтерева неожиданно пригласили к Сталину для консультации. У того была бессонница, депрессия, грубые выходки всё чаще случались. Думали, что это от переутомления. Надеялись, видно, что Бехтерев выпишет ему какие-нибудь капли и всё это пройдёт. Но надо было знать Владимира Михайловича! Это был психиатр старой классической школы. Он был гениальный диагност и мог поставить диагноз с одного взгляда на больного. Авторитет его был непререкаем. И вот вместо пилюль и капель Бехтерев выносит диагноз Сталину: паранойя! И ещё прибавляет в разговоре со своим помощником, что во главе государства оказался опасный человек. Об этом разговоре сразу же стало известно Сталину. В тот же день вечером Бехтерев внезапно умирает в гостинице от острого пищевого отравления. А был он отменно здоров и ещё не очень стар, всего семьдесят лет ему было. Все так и поняли: Сталин отомстил ему за унизительный диагноз, а заодно пресёк слухи о своей болезни. Но главное не в этом. Среди обычных людей чрезвычайно много скрытых параноиков, об этом вам скажет любой психиатр. Но у Сталина просматриваются откровенно садистские наклонности! Вот что страшно! И вот представьте, что у лидера государства развивается мания преследования, везде ему мерещатся враги и заговоры, при этом он обладает неограниченной властью и получает удовольствие от чужих страданий. Вы что думаете, его жена по идейным соображениям пустила себе пулю в лоб? Не-ет, просто так такие вещи не происходят. Это Сталин довёл её до самоубийства. И помяните моё слово: дальше всё будет только хуже. Пока Сталин жив – не будет нам всем жизни. Нам и нашим детям! Мы все умрём – это вопрос уже решённый. Но сколько ещё людей погибнет – об этом подумать страшно! Боже мой, что же нам делать? За что нам всё это? – И он закрыл лицо руками.

Пётр Поликарпович сидел не шевелясь. Услышанное не укладывалось в сознании. Выходило так, что всё, за что он боролся, чему посвятил свою жизнь и отдал лучшие годы, – оказалось ложью, мерзостью, чудовищным обманом! Если всё услышанное верно хотя бы наполовину, тогда впору было сойти с ума. Или покончить с собой, как это сделал Орджоникидзе. Рядом лежали в забытьи люди, кто-то стонал во сне, кто-то хрипел и метался; а один лежал ничком, как неживой. В камере было темно и душно, несло вонью от параши, невозможно было глубоко вдохнуть, отчего кружилась голова, а по телу расходилась слабость. Пётр Поликарпович уже жалел, что согласился слушать Левантовского. Лучше бы он ничего этого не знал. Пусть уж лучше будут допросы и обвинения, это всё равно легче, чем знать, что ты боролся за неправое дело и теперь обречён и вся страна тоже обречена – на мучения, на никому не нужные жертвы. Можно пойти на смерть ради высокого идеала, ради счастья будущих поколений, ради своих детей, наконец. Но вдруг узнать, что ты собственными руками, всей своей жизнью предуготовлял всеобщую катастрофу, за которую тебя будут проклинать потомки, – это было выше сил. Пётр Поликарпович обхватил голову руками и глухо застонал. Подобной душевной боли он ещё не испытывал. Избавиться от неё было нельзя, утишить нечем. Можно было лишь сжаться, собрать в кулак всю свою волю и удержать рассудок, не позволить себе впасть в безумие. Это был единственный способ противостоять страшной действительности.

В эту ночь Пётр Поликарпович больше так и не уснул.

А утром Левантовского опять вызвали на допрос. Уходя, Левантовский приостановился, посмотрел на Пеплова.

– Помните о том, что я вам сказал, – произнёс он и вышел.

Больше Пётр Поликарпович никогда его не видел.

Юрий Михайлович Левантовский, врач-невропатолог 1-й городской детской больницы, был расстрелян в декабре тридцать седьмого года. Сына его также расстреляли, годом позже – но уже в Магадане. Он был прихвачен «делом Берзина», признан участником «колымской антисоветской, шпионской, повстанческо-террористической, вредительской организации» (как было сказано в приговоре). По этому выдуманному делу были расстреляны тысячи невинных людей. Но всё это было впереди, и всё это было очень далеко – за тридевять земель, куда Пётр Поликарпович никак не чаял попасть.

Жена его, не получив ответа на свои обращения – ни из Москвы, ни от местных властей – и не имея никаких вестей о своём муже, лишившись поддержки со стороны писательской организации и будучи выдворена из дома со всем тем, что могла унести (на руки она взяла свою трёхлетнюю дочь, а больше ничего взять не смогла), – уже поняла, что ничего и ни от кого она не добьётся и думать теперь надо лишь о дочери, спасать её одну – от холода и бесприютности и от голодной смерти в буквальном смысле этого слова. Несколько ночёвок на берегу студёной Ангары, череда унижений перед знакомыми, отчаянно трусившими оставить её хотя бы на время, мгновенное увольнение с работы и лишение всяких средств к существованию – вот что случилось с ней сразу после ареста мужа, авторитет которого казался ей незыблемым, а жизнь – прочной и удавшейся. Если бы не дочь, Светлана Александровна утопилась бы в Ангаре (так соблазнительно было прыгнуть в зелёную пенящуюся воду с нового железобетонного моста, на открытии которого Пётр Поликарпович совсем недавно произносил вдохновенную речь). Но проще всего было повеситься (говорят, сознание отключается уже через несколько секунд и это почти не больно). В крайнем случае можно броситься под поезд. По большому счёту это всё равно. Светлана думала об этом как-то отстранённо, словно бы речь шла о другом человеке. Представляла, как тело её будет изуродовано стальными колёсами, обратится в кровавое месиво. Это было, конечно, очень страшно. Но и жить было страшно, и главное, непонятно: зачем ей теперь жить? Мужа своего она больше никогда не увидит – это она как-то вдруг поняла, почувствовала как непреложную истину. И – смирилась с этим непостижимым знанием (так человек иногда безошибочно предчувствует свою смерть).

Почерневшая, осунувшаяся, ранним утром она брела по ухабистой каменистой улице где-то на самом краю города. Она сама не знала, как сюда попала. Помнила только, что долго шла по нескончаемому мосту в холодном тумане, затем поднималась на крутую гору, потом долго спускалась по камням и глине, потом ещё один затяжной подъём – всё это в предрассветных сумерках, в глубокой тишине. Вдруг словно что-то толкнуло её; она остановилась, опустила дочь на землю и стала осматриваться. Она находилась на вершине довольно крутого склона. Дорога из-под самых ног уходила вниз и терялась в беспорядочном нагромождении деревянных домиков, заборов, огородов. Словно огромная чаша – перед ней расстилалась глубокая впадина, вся изрезанная кривыми улочками, усеянная оврагами и невысокими холмами. Повернувшись в другую сторону, она увидела густой сосновый лес, от которого пахло свежестью и веяло удивительным покоем. Светлана узнала это место: это была знаменитая Кайская гора – городская окраина, за которой была пойма Иркута – место очень красивое, почти волшебное. Здесь были заливные луга и покосы, отличная рыбалка и первозданная тишина – среди роскошной природы и удивительной ясности и покоя. Отсюда в ясные дни запускали бумажных змеев, а самые отважные летали на аэропланах в открывающуюся многокилометровую перспективу. Красота тут была неописуемая! Посёлок, захвативший эту гигантскую впадину, носил название Глазковского предместья. Это была самая настоящая деревня – с горланящими по утрам петухами, со свинюшками, свободно гуляющими по кривым улочкам, с ароматными печными дымами и с железными колонками, из которых жители носили домой чистейшую ангарскую воду. Кажется, время тут остановилось. А все страхи и невзгоды остались там, на другом берегу Ангары, где её бывший дом, где всем на свете заправляют люди в хромовых сапогах и где огромная мрачная тюрьма, в которой томится её Пётр. И зачем же это всё, когда совсем рядом такая красота и раздолье? Почему бы просто не жить и не радоваться яркому солнцу, и синему небу, и этому простору – темнеющим вдалеке горам и горящему под утренним солнцем Иркуту, берущему своё начало за триста километров отсюда, в отрогах снежных Саян. Множество людей сгрудилось на узеньком пространстве и беспрерывно воюют друг с другом, всё выясняют, кто больше прав, а кто меньше, да кто лучше понимает международную обстановку и борется за счастье всех людей. Но так странно получалось, что борьба за всеобщее счастье оборачивалась гонениями и смертями – тех самых людей, за счастье которых все и боролись. Как это так случается, понять было очень трудно. От всех этих мыслей впору было сойти с ума.

– Мамочка, пойдём домой, я кушать хочу! – вдруг произнесла её трёхлетняя дочь. Она не плакала и не капризничала, лицо её было серьёзно, глаза глядели совсем по-взрослому. От этого взгляда всё перевернулось внутри у Светланы. Она подхватила дочь, прижала к себе.

– Сейчас, милая, мы пойдём. Я тебя покормлю. Потерпи немножко. Сейчас…

И она направилась к ближайшим домишкам, подчиняясь слепому инстинкту, который гнал её к простым людям, не рассуждающим о высоких материях, а просто живущим, исполняющим свои немудрящие обязанности, – к тем самым, на которых и держится всё в этом мире.

Светлана приблизилась к крайнему дому и тихонько постучала в окошко с крашеными деревянными ставнями. На подоконнике за чистым стеклом стояла розовая герань в глиняном горшочке, и всё здесь было так тихо и спокойно, так по-домашнему, по-деревенски, что она позавидовала хозяевам. Вот как надо бы жить – где-нибудь на самой окраине, чтоб тишина и покой и никаких лозунгов, никакой погони за несбыточным счастьем. Счастье – вот оно – в этой тишине и незамутнённости, в косом солнечном свете, пробивающемся сквозь кроны тополей, счастье в придорожной пыли и в камнях, втоптанных в землю, оно – в петушиных криках, несущихся из разных концов теряющейся вдали улицы.

Занавеска отдёрнулась, выглянуло круглое лицо пожилой женщины. Секунда, и лицо исчезло.

Через минуту женщина вышла на улицу, на добром лице её читалась тревога.

– Чего тебе, милая? – спросила она прерывающимся от одышки голосом.

Светлана судорожно сжала руки.

– Нельзя ли у вас купить молочка? И поесть чего-нибудь… Дочка голодная, а я ничего, мне ничего не нужно, только бы дочку накормить. – И она опустила голову, словно была в чём-то виновата.

Женщина всплеснула руками.

– Заходите в дом, что ж вы стоите! Есть у меня и молоко, и творог, и сметанка домашняя. Сейчас, я мигом наведу. Самовар-то я уже поставила. Тебя как зовут, красавица? – вдруг обратилась к девочке. Та застеснялась, подняла руку и стала тереть кулачком правый глаз.

– Её Ланой зовут, – подсказала Светлана. – Это она стесняется. А так-то она у нас бойкая! Уже говорить умеет.

– А я Нина Мартемьяновна! Ты меня не бойся, я добрая, – сказала женщина и вдруг широко улыбнулась. Щёки волной ушли назад, широкие скулы натянулись, лицо сделалось ласковым и немножко смешным.

Девочка ещё ниже опустила голову и пробормотала:

– Я и не боюсь. Сами вы боитесь…

Добрая женщина открыла калитку, и все трое вошли во двор, где важно расхаживали куры, вдруг останавливаясь, поднимая ногу и кося одним глазом на гостей.

Через десять минут все трое сидели на кухне за квадратным столом, накрытым чистой белой скатертью. На столе была сметана в глиняном горшочке, слипшийся творог в глубокой тарелке, небольшие сдобные булочки с налипшим и подтаявшим сахаром, малиновое варенье в стеклянной розетке, сахар в пузатой сахарнице; тут же стоял блестящий самовар, от которого шёл густой пар, а рядом – фарфоровый заварничек со свежим чаем. Девочка за обе щёки уплетала булочку, макая её в сахар и заедая густой сметаной; перед ней дымился в большой фарфоровой кружке чай, который она осторожно прихлёбывала, наклоняясь и вытягивая губы. Кухонька была маленькая, с одним окном во двор и большой печью, возле которой лежали навалом берёзовые дрова и стояла в углу закопчённая гнутая кочерга. В углу висел цинковый умывальник, под ним стоял эмалированный таз на деревянной чурке. Тут же и мыло на деревянной подставке, на гвоздике – белый рушник.

Светлана незаметно осматривалась, а хозяйка деликатно молчала. Она уже поняла, что у этой женщины с печальным лицом случилось несчастье, и уже догадывалась кое о чём. Сколько она видела таких лиц за свою долгую жизнь – не счесть! И теперь ей не надо было ничего объяснять. Если гостья захочет – сама скажет, а с расспросами нечего лезть.

Так оно и случилось. Когда с булками и со сметаной было покончено и настала пора уходить, Светлана вдруг переменилась в лице, сделала порывистое движение. Выражение стало просительным и каким-то беспомощным. В глазах показались слёзы.

– Нина Мартемьяновна, – почти задыхаясь, начала она. – А нельзя ли тут где-нибудь снять комнату? Ненадолго, хотя бы на несколько дней, пока мы квартиру найдём… – И она опустила взгляд, застыдившись этой невольной лжи.

Женщина строго глянула на неё.

– А чего тут думать? У меня живите. Вон комната стоит пустая. Сын в ней жил. Уже второй год в армии служит. А комнате чего пустовать? Только пыль разводить. Живите, сколько нужно будет. И мне веселее. Где и по хозяйству поможете. Куры вон у меня. Петух по утрам надрывается на всю округу. Беда с ним!

Светлана вся вспыхнула, глаза её широко раскрылись.

– Правда? Можно у вас остаться?

– Конечно, можно. Я и денег с вас не возьму. – Хозяйка обиженно хмыкнула. – Чего ж мы, нехристи какие? Оставайтесь. Я ведь вижу – горе у тебя. Дочку мне твою жаль. Кабы не она… – Она махнула рукой и отвернулась.

Светлана опустила голову, стиснула зубы, чтобы не расплакаться.

– Спасибо вам, – едва проговорила. – Мужа у меня арестовали. А нас с дочерью из дома выгнали. И с работы уволили. Жить теперь негде. И денег у нас нет. Ничего нет…

Хозяйка внимательно слушала. Лицо её казалось строгим.

– Ты вот что, – взяла Светлану за руку, – живи тут, сколько потребуется. Я тебя не выгоню. А соседи будут спрашивать, говори, мол, племянница из Хомутово приехала погостить. Одежонку я вам справлю кой-какую. А если работать надумаешь, могу поговорить кой с кем. В клубе железнодорожников уборщица требуется. Вечером после сеанса вымыла полы – и свободна. Зарплата, правда, небольшая. И ходить далековато. Но ты молодая, сильная. Выдюжишь.

– А меня возьмут? – спросила Светлана, подняв лицо.

– Отчего же нет? – удивилась хозяйка. – А если и не примут, я сама оформлюсь, а ты работать будешь; деньги – все твои. У меня кассирша в клубе знакомая. Я попрошу её, она с завклубом поговорит. Поможет на первое время. А там, глядишь, и мужа твоего выпустят. И всё у вас наладится.

Светлана часто заморгала, на ресницах заблестели слёзы.