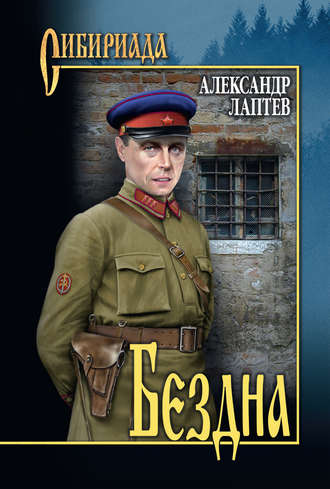

Александр Лаптев

Бездна

Последняя фраза хотя и была произнесена ровным голосом, но произвела на всех очень неприятное впечатление. Все окончательно уяснили своё место. Да и кто бы не уяснил? Доярки и кузнецы, рабочие от станка и мелкие служащие – на лету схватывали все эти пламенные речи партийцев, на удивление быстро делали выводы и тут же настраивались на нужный лад, и вот уже целое собрание голосует в обеденный перерыв, требуя расстрела врагов советской власти и громко славя коммунистическую партию. Чего уж говорить об инженерах человеческих душ. Тут и намёка бывает достаточно, чтоб догадаться.

Выступать сразу после представителя обкома – всегда непросто. Но после столь устрашающей речи это казалось вовсе невозможным. Перечить обкому – немыслимо. Соглашаться – как-то неловко. Но не всем! Не всем… Вперёд вышел товарищ Кушнерев, редактор областной газеты «Восточно-Сибирская правда». Этот ничего не боялся и рубил сплеча:

– Как случилось, что бывшие руководители восточно-сибирской литературой не занимались своим прямым делом? «Стажистые» писатели замкнулись в своём кругу. Корифеи оскандалились, за малейшую критику набрасывались на газету. Особенно Гольдберг. Гольдберг всегда был чужд настоящим советским интересам литературы. Он не понимал основных лозунгов о социалистическом реализме. Его «День разгорается» – фальшивое произведение, не будящее ни одного чувства. «Хлеб насущный» – вещь контрреволюционная. Это наглая клевета на бедноту и советскую власть! Вещи Пеплова по внешней форме лучше вещей Гольдберга, но в них чувствуется полное неуважение к читателю, к культуре языка. Он – кулацкий сынок, случайно попавший в партизанский отряд. Мы и раньше это подозревали, а теперь узнали доподлинно. Поэт Балин, якобы человек не от мира сего, но он, конечно, не аполитичен. Ему, видимо, не случайно Басов и Гольдберг доверили литературную консультацию. Чему же он учил начинающих писателей? Какие мысли и настроения вкладывал в их неокрепшие души? Почему враги советской власти оказались во главе литературного процесса? Это ещё предстоит выяснить! Хотя мне лично всё уже понятно. Врагам не место в наших рядах! Что дальше делать? Давайте думать. Пока же я предлагаю достойно отметить годовщину смерти Максима Горького, который, как мы теперь знаем, был отравлен врагами советской власти. Мы говорим им всем своё решительное нет!

Кушнерев мотнул головой и пошёл на своё место. Его сменил другой оратор, некто Фёдоров – простоволосый, круглолицый, в мятом неопрятном пиджаке, как будто он только что вышел с сеновала.

– Нам необходимо овладеть культурой! – безапелляционно заявил он. – Мы не знаем произведений Маркса – Ленина – Сталина. Философские сочинения нам неизвестны. Сам я недавно прочитал «Орлеанскую деву». Классики жизнь не созерцали – участвовали активно в ней. Этому мы должны у них учиться. Нужно быть обыкновенными советскими работниками. Бестемье – это чепуха! Темы можно сколько хочешь черпать из окружающей жизни. Так я взял одну тему о людях, разлучившихся 30 лет назад, и из очерка переделываю в новеллу. Мораль можно найти во всём, главное – правильная позиция! Причина распада литературной группы, которой руководил Балин, – полный хаос в работе. Бесплановость угробила эту группу. В любой литературной группе должен быть поставлен вопрос политического и философского образования. Недостаточность философского образования ведёт к срывам, к неправильному мировоззрению, как это случилось с молодым писателем Бутенко, написавшим вещи с явно неправильными политическими и философскими установками.

Фёдоров ещё что-то говорил, махая руками, а на смену ему уже шёл следующий выступающий – Шалагинов. Лицо его подёргивалось, в глазах сверкал огонь.

– Работа правления неудовлетворительна! – бодро начал он. – Волохов был несамокритичен. Он допускал грубые ошибки, доверяя Гольдбергу, Балину и Пеплову. Новгородов, работавший под руководством Балина, написал контрреволюционные вещи. Его осудили на пять лет. Ряд сигналов уже был о Гольдберге, а мы прошляпили. Бутенко говорил во всеуслышанье: зачем наблюдать жизнь, достаточно общения с культурными людьми. Рассказы Бутенко показали результат его теории – отвратительный результат! Бутенко учился у Гольдберга. «День начинается сегодня» Гольдберга, по-моему, вредное произведение. Он не общался с жизнью, как и Бутенко. Большинство наших произведений страдает отсутствием идейности. Нет мысли, которая бы запомнилась. Пример: Волохов. Он говорит о вынашивании произведений. Но часто идеи занашивают. Однажды я поделился с Гольдбергом замыслом, он сказал: напиши, тогда посмотрим. Разве это ответ? Разве это по-советски? У нас ещё много формализма. Нет достаточной пропаганды. Этими процессами нужно руководить! Предлагаю к двадцатилетию Великого Октября подготовить сборник произведений, достойных этого великого события в жизни нашей социалистической Родины!

Концовка выступления была очень эффектной. Но почему-то никто не аплодировал. Наверное, хотели подчеркнуть, что тут не театр, но всё предельно серьёзно и весомо. Вот и следующий оратор не стал ходить вокруг да около. Будущий автор всемирно известного романа «Даурия» сказал следующее:

– Доклад Волохова нельзя признать удовлетворительным. Мало говорилось о Басове. Все утверждают, что Басов не руководил работой правления. Но кто поручится, что это не была его система принижать нашу писательскую группу, отодвигать её в тень от общей политической жизни? О моём иждивенчестве пора бросить говорить. Я теперь работаю вдвойне, если не втройне. Неспроста же центральное правление давало мне возможность подлечиться, значит, я человек нужный. На предыдущем собрании поэт Балин выявил свои контрреволюционные настроения. Я не понимаю, откуда эта двойственность? Я знаю Балина давно и ничего подобного от него не слышал. А когда услышал, то ужаснулся. Мы должны решительно осудить эти вещи, и ясно, что Балин не может быть членом Союза писателей. Я хочу ещё сказать о художнике Андрееве. Его поведение всегда казалось мне странным. Он как-то отдельно живёт и мыслит, чем наша советская общественность. Его скептицизм возмущает меня. Вот когда я читаю газеты и восхищаюсь победами испанских республиканцев, Андреев своим скепсисом расхолаживает меня. Но я не убеждён, что Андреев сочувствует фашистам.

Другой писатель – Павел Лист – немедленно подтвердил высказывания Седова об Андрееве:

– Седов говорил мне, что скепсис Андреева удивляет его. Андреева не радуют, например, успехи испанских республиканцев. Он относится иронически к нашим достижениям. И я знаю, что у Андреева есть нечто от этого скепсиса. Замечаются нехорошие разговоры и у Балина. У него есть какие-то колебания. Он легонько относится к происходящему в стране. Он даже говорил, что нам навязывают счастливую жизнь, а её нет. Он проводил аналогию с французской революцией, указывая, что может кончиться и у нас Наполеоном. Также говорил, что расстрелы не нужны, по крайней мере для всех троцкистов и зиновьевцев, что он против репрессий такого сорта. Он, видите ли, противник смертной казни, и это должно быть противно всякому человеку! Он однажды заявил при мне: дескать, зачем нам счастливая жизнь, когда счастья на земле вообще нет? Он также защищал Андреева, говорил, что никогда не слыхал от него антисоветских высказываний. Волохов делает вид, что он ничего этого не замечал. И напрасно! Он должен знать всё это. И реагировать.

(Добавим в скобках, что известный сибирский художник Н. А. Андреев – первый председатель Восточно-Сибирского краевого союза советских художников – через два дня после этого собрания был арестован, а ещё через год расстрелян.)

Вперёд вышел представитель молодой литературной поросли, никому не известный автор по фамилии Белобаченко. Книг его никто не читал (по причине их отсутствия в природе), но это не помешало ему говорить очень весомо, уверенно и совершенно по существу (так сказать):

– Мы недостаточно развёртываем критику и самокритику и мало развиваем культуру, – сразу взял с места карьер этот писатель от токарно-фрезерного станка. – Товарищ Волохов указывал в докладе на Листа, Балина, Пеплова и Гольдберга. А вот эту сторону осветил мало. «Кто поёт не с нами, тот против нас!» – говорил Маяковский. Это очень верно! Указанные люди – пособники врагов народа. Необходимо поставить этот вопрос резче. Вот, к примеру, пьеса «Большой день». Дискутируют за и против. Но мы должны понимать, что враг пытается использовать литературу. Надо выращивать преданные партии кадры, не черпать из таких, как Лист, который пьёт и кое-что похуже. Нам нужно учиться большевизму. Овладение большевизмом – основная задача! Я не согласен, что для этого необходимо учиться в университете. Нет, жизнь – лучший университет! Где учился Николай Островский? Он закалялся в буре и потому поднёс такие высокохудожественные произведения. Рабочие наши читали с восторгом это волнующее произведение. Уровень нашей молодёжи низок, но не настолько. Давайте не будем себя порочить. Нам предоставлена огромная база для культуры. Есть, правда, среди нас люди вроде Листа, но в семье не без урода. Народ любит, ценит литературу. Но нужна помощь. Нам не нужны индивидуализм и замкнутость. Тем у нас много в жизни, но мы ищем некие «мировые проблемы». В этом наша беда. Надо начинать с маленького рассказа, с маленького очерка. Возьмите Чехова! Учитесь у него писать. Задуманная тема может быть интересной тогда, когда будет вложено сердце, пропитанное патриотизмом и любовью к Родине. Наш литературный кружок при заводе существует давно, но он нас не удовлетворяет. У нас много сырья, но нас надо учить. Отсутствует консультация. Литературный кружок у нас двигает работу, но этого недостаточно. Мы разбирали вещи Листа, Пеплова с участием автора. Мы хотели провести вечер Листа, но, узнав о случившемся, отменили. С помощью кропотливой работы Союза советских писателей мы сможем в подарок к Октябрю поднести сборник. Мы должны идти в ногу с центром. Ввести обмен опытом литературных кружков… – Он хотел сказать ещё что-то, но глянул на передние ряды, откуда на него сурово и пристально смотрели десятки пар глаз, и, вдруг смутившись, упёрся взглядом в пол и пошёл на своё место.

Выступили ещё несколько писателей. Придумать что-то новое уже не могли и повторяли одно и то же: в руководство проникли вредители, и надо их вырвать с корнем, то есть решительно и насовсем. О гармонии стиха и премудростях стилистики речи не велось. Не тот случай!

Итоги подвёл товарищ Каплан. Он так и сказал:

– Я хочу подвести итоги. Я не скептик и не хочу думать, что дела в Союзе писателей так уж плохи и их нельзя исправить. Теперь, когда ряды писателей очистились и мы вскрыли гнойники, необходимо решительно исправить обстановку. Нужно ещё шире развернуть самокритику. Всем писателям нужно быть в активе советской общественности. Но чтобы быть активистом, необходимо в полной мере проявить себя. Писатели к этому продвигаются с большими потугами. На политические события реагируют от случая к случаю. Даже появление сталинской конституции для нашего отделения союза не стало важнейшим вопросом. Правда, один раз вы прослушали доклад о конституции, но тем дело и закончилось. Не было откликов на испанские события. Правление союза и актив плохо прислушивались к призыву об изучении нашей советской действительности. Недостаточно тесно писатели работают с партийными органами. Виноват в этом и товарищ Волохов, есть в этом и моя доля вины. Но это мы обязательно выправим!

Что касается арестованных врагов народа – Пеплова, Гольдберга, Басова и Балина, – то им не место в рядах Союза советских писателей. Очень скоро органы НКВД дадут достойную оценку их деяниям. И я хотел бы отдельно остановиться на высказываниях Балина о сострадании и ненужности смертной казни. Эти слова Балина наглядно показывают нам, что Балин ещё не приобщился к советской действительности. Фактически он у вас на глазах проводил антисоветскую агитацию, клеветал на советскую власть! Он доказывал Листу, что если процессы над троцкистами будут и дальше продолжаться, они могут вызвать резонанс в стране. Не значит ли это, что Балин таит надежду на оживление контрреволюционных сил в стране? Что русские люди сострадательны к зиновьевцам и троцкистам – это ложь, поклёп на русских людей. Такие настроения необходимо решительно пресечь, товарищи писатели! Надо вовремя ликвидировать всяческие заблуждения и вовремя спасать временно заблудившихся людей.

Теперь об Андрееве. Отдельные личности (тот же Балин) старались придать его скепсису невинный характер. Но скепсис также ведёт к озлоблению, а дальше – к измене! Художника Андреева надо вызвать на суд советской общественности. Всё говорит за то, что среди писателей и художников очень мало политической бдительности. Некоторые считают, ссылаясь на Маркса, что, дескать, поэты заслуживают снисхождения. Заявляю ответственно: к врагам народа в нашей советской действительности мы никогда веротерпимостью не отличались и таковыми не будем! Не надо бояться политики. Боязнь политики – это неверие в нашу свободу, в нашу конституцию. Значит, и здесь было мало воспитания. Мало и плохо вы знаете наши законы и решения партии и правительства. Оттого и получается, что наши писатели боятся политики, колеблются и даже не знают, что весь культурный мир земного шара на все процессы, происходящие над врагами народа, отзывается солидарно. Необходимо в корне изменить работу правления и актива. Как представитель культотдела обкома я обещаю установить тесную связь со всей писательской организацией и с отдельными её членами. Надо создать деловую обстановку для товарищей, которые желают работать. Предлагаю избрать вместо дискредитировавшего себя правления – ответственного секретаря писательской организации. Необходимо приложить все силы для достойной встречи двадцатилетия Великого Октября. Предлагаю немедленно приступить к подготовке юбилейного сборника. При известном напряжении сил мы все эти недочёты можем изжить. Люди и силы у нас есть! Несмотря на вражеское окружение и бешеную борьбу оппозиции, мы уничтожим всех врагов и обеспечим победу социализма во всём мире. К деятельной борьбе я призываю и вас, товарищи инженеры человеческих душ, как очень правильно сказал наш пролетарский писатель Максим Горький!

Такая речь никого не оставила равнодушным. Раздались аплодисменты. Товарищ Каплан сел, вполне собой удовлетворённый. Хоть он и не пишет романов, но сказать может очень даже хорошо, получше иного писаки!

Заключительную речь пришлось держать всё тому же Волохову. Он внимательно слушал всех выступавших, впитывал каждое слово представителя обкома и теперь окончательно убедился в правильности выбранного тона, жалея лишь о том, что был недостаточно решителен и напорист в осуждении врагов. Нужно быть агрессивнее, беспощаднее, говорить яснее и проще, и ещё нужно оставить всякие сомнения и держать себя так, будто тебе известна истина в последней инстанции. Ну и конечно же, в основе всего – полное согласие с линией партии большевиков. Никаких других линий и уклонов. Боже упаси – выказать хотя бы тень сомнения! Тогда – аутодафе, тогда смерть и вечный позор (что гораздо хуже смерти). И так вот, не до конца всё это осознав, но ощутив внутри себя крепнущую косную силу – писательский вожак стал говорить своё заключительное слово. Нет нужды повторять его здесь. Он говорил всё то же, что и остальные. И каждый из присутствующих, окажись он на месте Волохова, сказал бы то же самое, если не слово в слово, то всё равно очень и очень близко. Потому что бывают такие ситуации, когда множество народа словно бы впадает в транс. (Не это ли имел в виду Ульянов-Ленин, когда говорил, что «идея, овладевшая массами, становится силой»?) В такой ситуации почти невозможно избавиться от наваждения. Руки сами тянутся вверх, голосуя за смерть вражеским агентам, и все сердца бьются в такт, словно бы отбивая ритм эпохи – эпохи неистовства, злобы и всеобщего ослепления. О последствиях в такой момент не думают. Разум молчит. А совести – словно бы и не бывало. Партийцам совесть заменял кодекс строителя коммунизма. А всем остальным – инстинкт самосохранения. Жить хочется каждому. Принимать смерть за какие-то там принципы?.. Да полноте, что это за глупости! Главный принцип – это я и моё личное существование. Всё остальное – не важно! (Так рассуждали тогда многие. Многие так думают и поныне.)

Волохов наконец закончил. Ему подали резолюцию собрания. Он взял её двумя руками, несколько секунд рассматривал, как бы не понимая, потом коротко кивнул и стал читать:

– Собрание постановляет. Первое. Исключить из рядов ССП за связь с контрреволюционными организациями писателей Пеплова, Гольдберга, Балина, Басова. Второе. Полностью вскрыть и ликвидировать последствия враждебной деятельности в писательской организации разоблачённых врагов. Третье. Организовать действительно политическую воспитательную работу среди писателей, систематически повышать их классовую бдительность вокруг задачи борьбы со всякими попытками враждебных элементов проникнуть в состав Союза писателей или осуществить своё влияние. Четвёртое. Для повышения идейно-художественного уровня творческой работы писателей организовать цикл специальных лекций и бесед, творческие самоотчёты. Включить в план работы отдельные темы по актуальным социально-экономическим дисциплинам, и прежде всего по истории ВКП(б), ленинизму, международному положению. Пятое. За необеспечение правильной политической линии, потерю революционной бдительности, за отсутствие борьбы с засорением организации враждебными и разложившимися элементами – переизбрать правление Союза писателей Восточно-Сибирской области. Шестое. Считать целесообразным иметь в дальнейшем вместо правления одного ответственного секретаря, который являлся бы уполномоченным правления ССП СССР. Просить правление ССП санкционировать данную организационную перестройку. Седьмое. Заслушать в первой половине июня доклад уполномоченного о ходе выполнения настоящего решения. Восьмое. Вопрос о поведении писателя Листа рассмотреть дополнительно.

Отложил листы и глянул в зал.

– Предлагаю голосовать за предложенную резолюцию. Кто за?

Присутствующие дружно подняли руки. Против и воздержавшихся не было.

Если бы Пётр Поликарпович всё это видел и слышал, то он, быть может, покончил бы с собой в ту же минуту. Его назвали врагом не какие-то там посторонние люди, но те, кто знал его долгие годы, кто лучезарно улыбался ему и тянул издали руку для пожатия. Многим писателям Пётр Поликарпович помог добрым советом. Каждому второму устраивал публикации в различных журналах и альманахах (пользуясь московскими связями). Множество бытовых вопросов ежедневно решалось с его помощью, никто не встречал отказа или равнодушия. Конечно, обращались и бездари, но даже к ним Пётр Поликарпович относился сочувственно. Ведь сам он когда-то был простым крестьянским парнем, едва знал грамоту и не мог связать двух слов в присутственном месте. Он хорошо усвоил: всё в этой жизни даётся упорным и честным трудом! Всё достижимо и всё по плечу человеку, если только он не боится работы. И он требовал от начинающих писателей только одного: неустанной работы над своими ошибками! Он никому не отказывал в дружеском совете и не давал убийственных характеристик. И вдруг он сам – враг, вредитель, кулацкий сынок… Нет, хорошо, что он всего этого не слышал. Хоть он и повидал многое за свои сорок пять лет – и жестокую крестьянскую нужду в сибирской глуши, и грязные окопы Первой мировой войны, и кровавые революционные схватки, и отчаянную партизанскую войну, когда всё висело на волоске, а потом – удивительный взлёт к подлинной культуре и знаниям, знакомство с Горьким, вдохновенная речь на Первом съезде писателей Сибири, организация многотрудного писательского дела в огромном Восточно-Сибирском крае, создание литературного альманаха «Будущая Сибирь», поездка в Москву на съезд писателей СССР (где он с волнением слушал выступления лучших писателей страны), неустанная работа над новыми книгами, поездки по области, многочисленные статьи для газет, рецензии на рукописи начинающих авторов, множество событий и лиц, когда некогда остановиться и перевести дух, – весь этот вал событий, вся эта «громадно несущаяся жизнь» не смогла подготовить его к тем событиям, которые случились в апреле 1937 года. Видно, плохо он знал свою страну и свой народ. Видно, в душах советских людей таилось нечто такое, что лучше было не трогать. Видно, не зря испокон века бытует на Руси пословица: «Не буди лихо, пока оно тихо»! Лихо спит до поры. Но когда оно проснётся, тогда держись! Тогда случаются смуты, мятежи и кровавые казни, коим несть числа в тысячелетней русской истории. Тогда идёт войной на царя Стенька Разин, а стрельцы грозят спалить Москву и убить малолетнего царя, тогда народ разрушает тысячелетние храмы и требует жестокой расправы над ближними и далёкими, вовсе незнакомыми ему людьми.

Поэт Балин тоже никак не мог предположить такого о себе отзыва. Несколько лет он вполне официально руководил центральным литературным объединением города, говорил молодым поэтам о гармонии стиха и об отзывчивости души, приводил в пример Тютчева и Пастернака, помогал молодым авторам в меру своих сил и способностей – и всегда делал это искренно, от души. А когда нужно было помочь ему самому, эти самые авторы выразились вполне определённо: их руководитель политически безграмотен, идейно вреден и никуда не годен. Всё его руководство – сплошной обман и вредительство!

Для Гольдберга и Басова у писателей также не нашлось ни одного доброго слова. Кто-то, быть может, и хотел сказать что-нибудь в их защиту, да не решился. А если бы решился, так в необъятном списке жертв добавилось бы новое имя. И что бы это изменило в общей картине?

Хотя как знать! Если бы воспротивились все разом, если бы вся страна встала на дыбы и выказала негодование всей этой мерзости – что бы тогда поделали дубинноголовые уполномоченные и их нерассуждающие командиры? Как бы тогда повёл себя жестокосердный и трусливый правитель огромной страны? Этого мы уже никогда не узнаем. Народ в массе своей безмолвствовал – в очередной раз в своей кромешной истории.

Справедливости ради следует сказать, что обвинения Пеплова и его несчастных товарищей строились не на суждениях писателей и не на газетных статьях в областной партийной газете (которая не преминула одобрить все эти аресты и наветы, добавив со своей стороны множество завлекательных нюансов и тонкостей – чисто в газетном духе). Отнюдь! Обвинения логически вытекали из признаний других «членов и пособников» террористических организаций. (Как добывались все эти признания – отдельный разговор.) Но для арестованных «вредителей» подобные собрания и единодушное осуждение бывших товарищей и друзей были едва ли не страшнее пыток энкавэдэшников. Физическую боль иногда ещё удаётся перенести (а в тридцать седьмом по-настоящему ещё и не пытали, вернее, пытали, но не всех, а только самых главных «вредителей» и отъявленных «террористов»). Но повальное предательство знакомых и коллег, публичное бесчестье при полном отсутствии возможностей для самооправдания – всё это ломает человека решительно и быстро, лишает его воли к сопротивлению, уничтожает личность. И с таким человеком можно делать всё что угодно. Он подпишет любой протокол и примет смерть как неизбежность, как благо и освобождение от невыносимых душевных мук. Потому что жить ему больше незачем и не для кого (как представляется ему в помутившемся сознании). Именно это и случилось с Балиным, Гольдбергом и Басовым (а также с подавляющим большинством так называемых врагов народа). Эти несчастные люди очень быстро признали свою вину и были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Поэт Александр Балин был расстрелян в декабре 1937-го, руководитель областной писательской организации Михаил Басов – в июне 1938-го, а старейший и виднейший иркутский писатель Исаак Гольдберг получил пулю в затылок в декабре 1939 года.

Пётр Поликарпович Пеплов избежал этой участи лишь потому, что не признал участия ни в каких заговорах. Его старались как-нибудь впихнуть в правотроцкистскую контрреволюционную организацию. Не прочь были видеть в рядах эсеровской контрреволюционной организации (за мифическое участие в которой и был расстрелян Гольдберг). Подумывали о панмонгольской диверсионно-шпионской организации и даже – о заговоре бывших белогвардейцев (тех самых, с которыми Пеплов сражался, будучи партизаном). Но последнее обвинение совсем уже было некстати, и на нём особо не настаивали. А вот первые две организации вполне бы сгодились. Но Пеплов никак не хотел признавать своей вины, проявив чудовищное упорство, вовсе не свойственное творческой интеллигенции. Тайный расчёт следователей на интеллигентскую мягкотелость здесь не оправдался. Наверное, потому, что Пётр Поликарпович Пеплов вышел из самой гущи народа, прошёл жестокую закалку в сибирской глуши и повидал на своём веку всякое; его не так-то легко было сломать. Он и не сломался. Хотя, конечно, это был уже далеко не тот Пётр Поликарпович, нежели в момент ареста три недели назад. Эти три недели он провёл в крошечной камере, битком набитой такими же, как он, несчастными людьми. В баню их не водили, кормили пустой баландой; книги, ручки, зеркальца, расчёски, полотенца, мыло, шахматы, перочинные ножи, любая посуда – ничего этого им не полагалось. Арестанты – обычные горожане, которым и в страшном сне не могли привидеться все эти антиправительственные заговоры и теракты, – содержались так, как держат серийных убийц и отъявленных подонков; к ним не было никакого снисхождения, никакой поблажки. И они, не имея воли к сопротивлению или даже обычной злобы и упорства (свойственных подлинным заговорщикам и подпольщикам), – почти все они быстро сникали, зарастали щетиной, покрывались грязью и теряли остатки сил. Очень немногие продолжали упорствовать. Эти были твёрже других, лица их были угрюмы, но во взгляде заметна была непреклонность, граничащая с безумием.

Когда следователь Рождественский встретил взгляд Петра Поликарповича Пеплова (во время очередного допроса), ему, конечно, это не понравилось и он решил добить его последними новостями с воли.

– А вы знаете о том, что писатели провели внеочередное собрание и исключили вас из своих рядов? – произнёс он со снисходительной улыбкой.

Пеплов ответил не сразу. Подумал несколько секунд, потом молвил со вздохом:

– Что ж… я теперь ничему не удивляюсь.

Хоть он и сказал так, но на самом деле известие это оглушило его. Он хотел крикнуть: «Неправда, этого не может быть! Меня не могли исключить!» Но он уже понял, что не всё следует говорить людям в погонах. Они – не друзья ему. За снисходительным тоном и внимательным взглядом таятся холод и расчёт. Тут нет друзей, нет и не будет ни сочувствия, ни помощи.

Рождественский пока ещё не заметил этого раздвоения. Принял за чистую монету равнодушный вид подследственного.

– Значит, вы были готовы к такому сценарию? – спросил он вкрадчиво. – И вы признаёте, что действительно заслуживаете единодушного осуждения от своих бывших товарищей? Хотите, я зачитаю вам протокол собрания?

Пётр Поликарпович отрицательно покачал головой.

– А зря! – воодушевляясь, вскрикнул следователь. Взял со стола бумагу и стал читать, словно со сцены: – Исключить из рядов Союза советских писателей за связь с контрреволюционными организациями писателей Пеплова, Гольдберга, Балина, Басова.

Пётр Поликарпович вскинул голову.

– Как! Гольдберга и Басова тоже исключили? А их-то за что?

Следователь нахмурился.

– Вскрылись факты, стало быть.

– И что, их тоже арестуют? – спросил Пеплов.

– Они уже арестованы, – последовал ответ. – Будут держать ответ по всей строгости социалистической законности!

– Но они ни в чём не виноваты! Я их обоих давно знаю. Это честные люди! Гольдберг ещё при царе ссылку отбывал! Какой же он враг?

– И в партии эсеров состоял, – важно кивнул следователь.

– Да, состоял. Ну и что? Эсеры многое сделали для революции. Особенно левые. Вы, может, по молодости своей не знаете, что левые эсеры в семнадцатом были заодно с большевиками, вместе брали Зимний дворец, устанавливали власть Советов. А правые эсеры боролись с царизмом, когда большевиков ещё не было в помине. Всё крестьянство в семнадцатом году было за эсеров – об этом не надо бы забывать.

– Вон как ты заговорил! – изумлённо выдохнул следователь. – Вот и сказалась в тебе кулацкая душонка!

Пеплов вскинул голову.

– Я никогда кулаком не был! Почитайте мою биографию. Сделайте запрос в Канский округ. Там хорошо знают нашу семью. Я с детства работал в поле с отцом. Даже в школе толком не учился, всего два класса и смог закончить. Нужда проклятая! Семье надо было помогать, работали от темна до темна. Эх, да что вы об этом знаете! – вздохнул и отвернулся.

Следователь с кривоватой ухмылкой на лице взирал на Пеплова. Он ни на секунду не усомнился, что перед ним сидит отъявленный враг. Сказанные Пепловым слова не произвели в его сознании никакого действия. Рассуждения о правых и левых эсерах (разницы между которыми он не видел и считал их, наряду с меньшевиками и кадетами, опаснейшими и коварнейшими врагами советской власти), заверения в честности того или иного человека, апелляции к героическому прошлому и незапятнанной биографии – всё это не имело ровно никакого значения в его глазах. Значение имел лишь протокол допроса, лежавший на столе. Силу непреложной истины имели многочисленные циркуляры, инструкции, спецуказания и шифровки, которые он ежедневно получал под роспись в первом отделе областного управления НКВД. Вот там были истина и смысл всего, что происходит в мире! Других истин нет и быть не может! Бредни о том и о сём, переливание из пустого в порожнее и бесконечные споры и прения – вот это и есть главное зло! Нужно не говорить, а действовать. Нужно быть твёрдым и решительным, как заповедовал товарищ Сталин! А все эти уклоны и шараханья, все эти «аграрные вопросы», интернационалы, НЭПы и прочая дребедень – только вредят и заводят в тупики.

Рождественский сел за стол и подвинул к себе бумаги.

– Значит, продолжаем упорствовать, – проговорил как бы про себя. – Ну что ж, смотрите, как бы не пожалеть потом. – Он бросил быстрый взгляд поверх бумаг на Пеплова. Тот сидел чуть боком и думал о своём.

– Жена ваша может пострадать, – продолжил следователь. – В настоящее время решается вопрос о выселении её из квартиры.