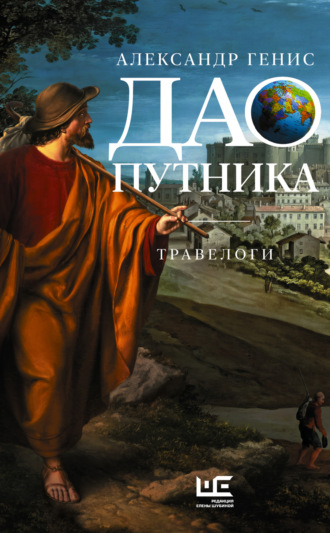

Александр Генис

Дао путника. Травелоги

© Генис А.А

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО “Издательство АСТ”

⁂

От автора

Даосы, у которых эта книга позаимствовала название, не одобряли странствий.

– Надо жить так, – учили они, – чтобы слышать лай псов в соседней деревне, но не тратить время на то, чтобы ее хоть раз посетить.

У меня был такой знакомый – 92-летний китаец. Хотя мы оба живем на берегу Гудзона и видим, как меняют цвет светофоры Манхэттена, он никогда не был в Нью-Йорке.

– Земля и вода повсюду одинаковые, – говорил он, когда ловил рыбу в реке руками, – наш удел познать их.

Мне таким уже не стать. Посетив за полвека 70 стран, я все не могу утолить любопытство. Но с годами углубить его мне помогает тихое доверие к встреченному на пути и по Пути.

Помня об этом, я готовил “Дао путника”. Заново отбирал, обтесывал, освежал, переосмысливал и менял местами написанные за некороткую жизнь травелоги, чтобы превратить рукопись в “избранное”, достойное такого титула.

Какими бы разными ни были представленные здесь жанры путевой прозы, их объединяет общая цель: забраться поглубже, понять изнутри и сделать своим все, что удалось увидеть. Инструментом такого – внутривенного – познания становится созерцание, а не разглядывание; внедрение, а не осмотр; примерка маскарадного, а не делового костюма.

Иногда моим затейливым и безмерно увлекательным походам помогала культура, часто – природа и всегда – случай, который лучше любого Бедекера знает, что показать страннику, если он готов стать гостем, а лучше – паломником.

Собрав изрядную гору текстов, я утрамбовал их в четыре раздела: Запад, Восток, Юг и Север. Мой компас от обычного отличает интимное отношение к сторонам света. Каждую привязывает ко мне деликатное душевное сродство, потому что пишу я только о том, что люблю до дрожи и чем не могу не делиться.

В попутчики мне подобралась причудливая компания – от Шерлока Холмса до Лао-цзы, от Гофмана до Окуджавы, от полярников до Вермеера, от японских славистов до школьных друзей.

Прочесав таким образом глобус, я отложил до другой книги две страны, которые знаю лучше остальных. Одной уже нет, во второй я живу. Но чтобы писать о них, автору надо сменить не жанр, но оптику.

Ну а теперь отправимся в путешествие, напоминающее классическую драму. В прологе герой думает, что все знает. К третьему акту он обнаруживает не то, что искал, а к пятому возвращается умнее, чем был в начале Пути.

23 февраля 2024Нью-Йорк

Запад

Где начинается Европа

Европа, – степенно учил меня старший товарищ, – часть света, ограниченная с Запада Атлантическим океаном, а с Востока – законом. Там, где его перестают соблюдать, начинается Азия, но где именно проходит граница, можно узнать скорее из газет, чем глядя на карту.

Этот парадокс (копать канаву от забора до обеда) превращает самый маленький континент в самую большую геополитическую проблему. Если на Востоке – с энтузиазмом – отодвигали границу до Урала, то на Западе – со вздохом – проводили ее по Эльбе.

– А есть, – услышал я как-то от Андрея Битова, – и третья точка зрения, оригинальная и убедительная: Россия растянула Европу до Берингова пролива и пересекла его.

Географию, однако, лучше вообще не спрашивать. Я в этом убедился еще мальчишкой, когда бродил с рюкзаком по Закарпатью. В селе с крутым названием Деловое стоял двухметровый столбик с неожиданной даже в этой обильной языками местности латинской надписью. До университета я еще не дорос, поэтому сумел разобрать лишь записанную римскими цифрами дату: 1887.

– В этом году, – сердобольно гласил перевод, – здесь специальным аппаратом, сделанным в Австро-Венгрии, установлен Центр Европы.

Не Лондон и Париж, не первый и не Третий Рим, а деревушка с четырьмя церквами, мраморным карьером, пекарней, гуцульской колыбой и горой Поп-Иван служит центром того коловращения истории и культуры, который мы, собственно, и зовем Европой.

Мне в это верилось с трудом. Ведь моя Европа заканчивалась в том же Деловом, за которым проходила еще неприступная государственная граница.

За пятьдесят прошедших лет я побывал почти в каждой из быстро размножающихся стран Европы, но так и не смог толком понять, что значит это манящее слово.

Еще и потому, что Европа протеична. Пока другие континенты веками ползут друг к другу, Европа меняется от революции к революции. Сливаясь и дробясь, она установила необходимые каждому страннику новые правила политкорректности. Благодаря им из ее географии выпала сторона света. В Праге Восточная Европа стала Центральной, в Таллинне – Северной, в Загребе – Средиземноморской. Даже в моей Риге я попал впросак, когда друзья позвали меня смотреть телерепортаж из столицы их новой родины, которая оказалась Брюсселем.

Если так трудно найти и признать Европу на глобусе, то ничуть не проще обнаружить тех, кто ее населяет.

– Ты европеец или француз? – спросил я в лоб, пользуясь старой дружбой, парижского профессора.

– Какое там, – махнул он рукой, – правильный вопрос: считаем ли мы, парижане, остальных земляков французами?

– У тебя получается, что европейцы – вымышленное понятие, придуманное современными политиками для того, чтобы наконец перестали между собой драться жители хотя бы этого континента. Но кто же, если не европейцы, населял Европу раньше?

– Сперва – эллины, не считавшие европейцами соседей-варваров, бормотавших “бар-бар” вместо того, чтобы говорить, как все цивилизованные люди, на греческом. Потом – подданные Римской империи. Затем – жители одного на всех христианского мира. И только после того как все это в мировых войнах окончательно развалилось, мы наконец стали Евросоюзом. Вряд ли это – страна, но уж точно – не нация. Европейский народ – продукт не исторической эволюции, но политической воли. Европейцы – скорее проект, чем реальность.

России ждать было некогда, поэтому европейцы здесь появились задолго до того, как их произвел на свет Евросоюз. Собственно, здесь они были всегда – с варягов.

Когда Казанова добрался до Российской империи, он ее не заметил: все одевались по одной моде, говорили на знакомых языках и за ломберным столом играли по тем же правилам.

В России европейцами были и западники, которые редко бывали в Европе, и славянофилы, которые ее объездили. Великий спор между ними шел лишь о том, какую из романтических концепций Европы применить к трактовке родной истории.

Куда решительней отре́зала Россию от Европы евразийская теория. Загипнотизированная картой, она создала умозрительное географическое пространство и заселила его химерами. Я не только не знаю ни одного евразийца, но и представить себе такого не могу.

– Разве Пушкин, – спрошу я, – евразийский поэт? Конечно нет, он – поэт Европы, хотя его туда и не пускали.

– В “Каменном госте”, – сказал мне Лосев, – Пушкину ничего не стоило перенять испанскую точку зрения. “А далеко, на севере – в Париже”, – писал поэт, сидя не в Мадриде, а в Болдине.

Может быть, как раз оттого, что в Европу Пушкина не пускали, его переимчивый гений ощущал себя там своим. Пушкин и в самом деле – утрированная Европа. Державное насилие и вечно запертые границы создали специфически отечественный феномен. Это – разросшаяся до национального комплекса ностальгия по Европе. Жажда быть с ней и страх остаться без нее создали русскую Европу, которая жила в поэтическом воображении и замещала ту, которую у нас все равно никто не видел.

Так, вглядываясь в свою юность, Бродский писал: “Мы-то и были настоящими, а может быть и единственными западными людьми”. Их Европа требовала грез, любви и знаний. Ее существование было зыбким, но и бесспорным, как у вещего сновидения, которое сбылось, когда тот же Бродский нашел свою Европу в Европе. Ставшая последним домом поэта, Венеция всегда говорила с ним на особом европейском языке.

Подозреваю, что у каждого он свой. Для одних Европа рифмуется с Феллини, для других – с Ла Скала, для третьих – с фуа-гра.

Со мной Европа говорит языком архитектуры. Возможно потому, что я вырос в одном из ее старинных городов и еще в детстве научился его читать.

Я знаю эту Европу, потому что она если и не была, то стала моей. И на вопрос, где все-таки начинается Европа, у меня есть один ответ – во мне. Она как язык, который принадлежит всякому, кто его выучит. И, раз овладев Европой, вы уже никогда от нее не избавитесь – что бы ни думали дураки и власти.

Урок немецкого

Знакомство началось с порога, которым книге служит форзац. На черном развороте играл чужой праздник. Кокетливая дама машет с качелей ногой в белом чулке. Неизвестно кому учтиво кланяется статный кавалер. Бродячие музыканты в средневековых костюмах поют серенады под лютню. С неба в нас целится купидон, на тротуаре сидит торговка яблоками, обыватель с зонтиком под мышкой любуется луной, под фонарем спит пьяный. Сквозь цветущий сад просвечивает силуэт летнего дворца. Балюстрада выходит на бюргерскую улицу.

Пренебрегая всякой, а не только повествовательной, логикой, белый штрих с беглой уверенностью очерчивает пойманное внутренним взором. Экономный рисунок белилами дополняют несколько оранжевых пятен. Лучшее – окно едва намеченного дома. Таким оно бывает зимой в незнакомом городе, когда кажется, что только ты в нем чужой.

Боясь спугнуть тайну, я долго сидел над открытой книгой, твердо зная, что такого не может быть нигде, а главное – никогда. Поженив эпохи, как календарь – сезоны, художник изобразил роман с историей. Хотя стили безнадежно перемешались, а фигуры возникали урывками и невпопад, изображение обладало бесспорной – подсмотренной – реальностью. Воображению немало помогал черный фон. Белая бумага заменяет свет дня, черная – цвет ночи: тут можно что-нибудь увидеть только во сне.

Человек спящий, говорил философ, и человек бодрствующий – разные люди. И я не уверен, что они между собой знакомы. У того, что спит, слишком много преимуществ: он хоть что-то знает наверняка. Сон – отмычка гносеологии. А то наяву все – параноики.

– Жизнь моя, – причитаем мы вместе с поэтом, – иль ты приснилась мне?

Зато во сне никто не сомневается в подлинности происходящего. Удивить нас оно способно только поутру. Во сне, как в окопах, нет атеистов. Что покажут, в то и верим: сплю – значит, существую. И еще как! Сны не бывают скучными, если их не пересказывать. Но как раз от этого художника трудно удержать. Рано или поздно он норовит подменить портрет действительности ее дремой, как это случилось на черных форзацах, где романтическая Европа увидела себя во сне.

Книга была Гофманом, иллюстратором – Свешников. Намного позже я узнал, что Борис Свешников почти десять лет сидел при Сталине. Уже в Америке мне довелось увидеть его лагерные рисунки и прочесть, что о них написал Синявский: “Существа, живущие на рисунках, снятся сами себе”.

Тут сюжеты были другими: зона, конвой, зэки, один уже повесился. Но манера та же: “фантазии в стиле Калло”. Мелкие фигурки, замысловатый рисунок, анахронизм, гротеск, вид сверху, точнее – ниоткуда. И вместо щедрой тьмы ночи – слепящая белизна снега. Такими, наверное, и должны быть сны наяву – дневные кошмары.

Поразительно другое: волшебство осталось. Насытив лагерный пейзаж чужой, не пережитой им историей, художник вывел свой опыт из зоны страдания, снабдив жизнь сюрреальной изнанкой.

В темном процессе изготовления шедевра обратная сторона служит проявителем сна, закрепителем фантазии и смягчителем реальности. Рабски следуя покрою, изнанка радикально отличается материалом: снаружи – дерюга, внутри – волшебный шелк. Не замахиваясь на внешний облик, она прячет нас от него – будучи ближе к телу.

Искусство проверяет себя в кризисе. Особенно в лагере, где оно конспиративно золотится на подкладке ватника. Написавший свои лучшие книги в письмах на волю, тот же Синявский выше всего ценил спасительную потенцию вымысла.

Этого писателя зэки уважали за артистичность натуры. Чтобы он не делил со всеми общую скамью на киносеансах в лагерном клубе, они сколотили для Синявского персональную табуретку. Как сказал поэт: “Ты – царь, сиди один”.

Возможно, другим евреям это покажется странным, но именно немецкую книгу я прикладываю к больному месту, как подорожник к ранке. Германские авторы чаще других учили меня тому, как примириться с жизнью.

Отвращение к окружающему, как и вера в его монопольную власть над душой, – бесплодные эмоции. Но достаточно намека на спрятанную под штукатуркой параллельную вселенную, чтобы судьба стала терпимой, а книга – убежищем. По-моему, это и имела в виду самая богатая – немецкая – ветвь романтизма, чьими плодами я пользуюсь всю жизнь, начатую вместе с братьями Гримм.

Сегодня, однако, в обильном вымыслом сюжете меня интересует лишь то, что он существует. Главное – не перипетии магических превращений, а их возможность. Сказка декларирует: то, что есть, не все, что есть. Примерно это же я вынес из идеалистической философии, не забывшей присовокупить неожиданный совет.

– Счастье, – учил Гегель, – составляют жена и служба.

Конечно, из романтических фантазий можно сделать и другие выводы.

– Под Сталинградом, – написал во время войны британский журналист, – левое гегельянство сражалось с правым.

Но если романтизм, как не без оснований утверждают историки, ведет к фашизму всякого толка, то тем больше оснований любить немецкий дух молодым и практически беспомощным.

– Кант, – говорил бургомистр Кёнигсберга, – не мог бы управлять и курятником.

Зато его земляк Гофман с выгодой для себя сменил карьеру музыканта на службу чиновника, причем дельного.

Жизнь Гофмана пришлась на лучшие годы в немецкой культуре, которые вовсе не совпадали с периодом исторического величия и военной мощи. Напротив, тевтонский гений чахнет от побед и возрождается от поражений. Так было с Веймаром – и с тем, в котором жил Гёте, и с тем, где возникла республика.

Третий Веймар мне довелось увидеть не вовремя – то ли поздно, то ли рано. ГДР была уже бывшей, но в ней еще ничего не успело измениться. Упраздненную границу можно было увидеть невооруженным глазом. Особенно в Берлине, где я гостил у дальновидного историка, за бесценок купившего квартиру на улице, упиравшейся в исчезнувшую, как он и предсказывал, Стену. По ее западную сторону безалаберно жили турки, за восточной начиналась бледная немочь социалистической архитектуры.

Впервые попав на Восток с Запада, я отправился в Веймар, всех жителей которого я знал из Эккермана. Как все индустриальные монстры, город начинался задолго до того, как хотелось бы. Уродливая незрелость рабочих кварталов казалась издевательской бестактностью в центре ветхой Европы. Новостройки ведь не стареют, а разрушаются, как мертвые дети. Зато центральная площадь с гостиницей “Белый слон” не позволила себе измениться, потому что тут был дом Гёте.

Меня всегда волновал географический адрес эстетической утопии, доказывающий возможность ее воплощения. Но мне еще не приходилось встречать такую скромную обитель для столь глобальных амбиций. Веймар всегда был маленьким, но не случайно именно из захолустья открывался вид на изобретенную Гёте “мировую литературу”.

Провинция, думаю я, разделяя наши с ней закоренелые убеждения, рождает самоучек, мечтателей и космополитов. Чаще столичного жителя провинциал мечтает стать гражданином мира, надеясь, что чужая культура компенсирует ему дефицит своей.

Самые витиеватые письма я получаю из мест, которые не могу найти на карте. Однажды такое послание пришло из казахской деревни:

– Трудно согласиться, – писал корреспондент, – с вашей трактовкой Витгенштейна.

Немецкий, как впрочем и любой другой, золотой век мог бы уложиться в одну человеческую жизнь, вряд ли счастливую, точно что неспокойную. В разгар наполеоновских войн Гофман пробирался по Берлину мимо телег с трупами, чтобы дирижировать “Волшебной флейтой”. Ему помогал Моцарт, другим – Кант.

– Дела мои идут не хуже, чем раньше, – в августе 14-го писал с фронта немецкий студент философии, – хотя из-за грохота 24 орудий у меня чуть не лопнули барабанные перепонки, я и сейчас полагаю, что важнее всей мировой войны третья антиномия Канта.

Ее составляет противоречие между рабством природы и свободой духа. Справиться с этой антиномией нельзя, но очень хочется, ибо иначе нам не добиться независимости второго от первой. И ведь действительно нет задачи важнее в жизни философа.

– Его удел, – говорят скептики, – жить в хижине, примостившейся к возведенному им воздушному замку.

Возможно, это – преимущество, ибо безопасным может быть только тот храм, который нельзя построить.

Собственно, вся культура состоит из воздуха – мираж, за которым, однако, можно спрятаться. И уж тут немецкая культура – пример остальным. Ей так не повезло с поклонниками, что она научилась стойко отстаивать свою независимость от выходок истории. В результате ее не скомпрометировали трагические катаклизмы. Во всяком случае, в моих глазах. Хотя Вуди Аллена я тоже люблю. Помните, как он себя спрашивал:

– Кем бы я был тогда в Германии? Абажуром.

Но это ничего не меняет. За историю нельзя расплачиваться культурой. Если сын не отвечает за отца, то и отец за сына, хотя бы – взрослого. Поэтому я не слишком удивился, узнав из тюремных дневников Шпеера, что разделяю любовь Гитлера к маленьким городам с фахверковыми домами, оставляющими балки нагими. На открытках эта конструкция лучится добродушием, как буржуй в подтяжках, снявший пиджак после обеда.

В таком доме жил Гофман. Мне он сразу понравился, потому что очень похожий стоял у нас в Риге с XVI века в переулке Живописцев. Друзья занимали в нем квартиру с покатым полом и косыми дверьми. Одну комнату, в которой все равно не закрывалось окно, отвели под бочку с брагой. Во вторую я затащил по средневековой лестнице холодильник “Саратов”. За его белой дверцей хозяева хранили писчую бумагу и пивные дрожжи – с продуктами были перебои.

Может быть, поэтому Гофмана больше любят в России, чем на родине. Немцы в нем ценят сказку, мы – еще и быль. Это тоска по устоявшемуся осмысленному быту, освещенному бесконечной историей и вечной музыкой.

Приобщение к немецкому уюту бывает пронзительным, как просветление. Со мной такое случилось в Мюнхене. Лежа на той бесценной перине из пуха серых гусей, что позволяла хозяину скромного отеля экономить на отоплении, я смотрел на белесое небо, укрытое тюлем занавески. Сквозь форточку вползал запах воскресного свежемолотого кофе. По булыжникам к Старому рынку шлепали хозяйки с корзинами. На башне причудливо били городские часы. Важно, конечно, что была зима, когда время никуда не торопится. Наверное, поэтому в одном мгновении, будто пинцетом вынутом из вечности, сконцентрировалась такая блаженная безмятежность, которую никак нельзя назвать пошлой.

Я всегда с удивлением читал про то, что Гофман высмеивал филистерские будни. По-моему, он их еще и воспевал. Его вышедшим за грани правдоподобия героям всегда было куда вернуться. У Достоевского истина способна раздавить героя, подбивая его убить себя или товарища. Романтикам проще. Когда персонажу из комедии Тика надоела его роль, он кончает с собой, уходя со сцены в партер.

Хитрость германского романтизма в том, что он вырос дома. Его нерв был укутан бытом. Магическая реальность служила продолжением обыкновенной. Простые вещи оказывались сложными, знакомое – непонятным, мертвое – живым. Сила германской музы – в прищуре, открывающем читательскому взору иное измерение не отходя от кассы. Минимальный сдвиг создает убежище, подвигая банальное к метаморфозе.

Дороже всего мне те авторы, кто во всем обнаруживает тайную энергию роста, спрятанную от посторонних жизненную силу вещи, прикидывающейся трупом.

Как-то в тропическом аэропорту я купил запаянную в полиэтилен палку, которая, обещала инструкция, вырастет в пальму, если ее опустить в воду. Посмеявшись над собственной наивностью, я все-таки сунул в стакан мертвую деревяшку, чтобы на следующий день обнаружить у нее белые хвостики. К лету пальма, уже захватив спальню, так рвалась наружу, что ее пришлось расчленить специально купленной пилой. С тех пор я с надеждой смотрю на всякую чурку.

Очень долго я жил в живописном углу, образованном двумя культурами, бесцеремонно игнорирующими третью, ту, балтийскую, что случилась на окраине посторонних ей миров – славянского и немецкого. Наша столица была провинциальной, и этим она еще больше походила на классическую, то есть раздробленную, Германию. “Русскими” в Риге были мы, “немецким” – окрестности. Ревнуя к чужой и длинной истории, советская власть справлялась с городской стариной испытанным способом: не снести, так замазать.

Попав в Таллинн, я обедал с краеведом в лучшем ресторане города – только из его окна открывался вид на всю кафедральную площадь.

– А знаете, – спросил он меня, – что здесь было раньше?

– Райком? – прикинул я на себя.

– Ремонт обуви.

Что говорить, я сам работал на самой узкой улочке Риги. Когда-то здесь располагались мастерские оружейников, но моя убогая контора называлась Комитетом по госнадзору, правда, всего лишь – за измерительными приборами.

Власть прятала красивое, как школа – литературу: не запрещая, а смешивая – высокое с глупым и ценное с никаким. От тевтонского Средневековья Риге оставили ровно столько, чтобы хватило на съемки фильма про Штирлица.

Красивое, однако, можно срыть, скрыть, но не уничтожить. Только сегодня мой город оказался таким, каким я его представлял, сочиняя себе мировоззрение. Тогда, в еще детской погоне за сверхъестественным, я придумал себе религию. Мою веру определяла терпимость, ведущая к экспансии. Я всегда был готов присоединить новых кумиров, не забывая кадить старым. Толерантность, которую легко назвать обратной стороной всеядности, не давала скучать. Центральная и вовсе не новая доктрина моего культа зиждилась на компромиссе между небом и землей. Божественным я решил считать культуру. Пользоваться ею совсем не то же самое, что поклоняться. Меня охватывала радость от самого присутствия в нашей жизни того необязательного, что оказывается нотой, мыслью, словом, но не делом.

Решающее преимущество моей веры состояло в том, что она исключала сомнения в существовании потусторонней реальности. Чтобы убедиться в этом, не надо было верить на слово, крутить столики или ждать смерти, хватало библиотеки или концерта. В остальном моя религия не слишком отличалась от других.

Правда, вместо вечной жизни она обещала лишь посмертную славу.

Зато не хуже конкурентов моя вера справлялась с посюсторонней задачей религии – наполнять наши будни восторгом и трепетом.

Сфера ее действия была необъятной, но обозримой. Она учила почитать святых и искать у них защиты. Она служила всем, кто ее принимал, и оставалась мертвой буквой для двоечников. И в ней точно не было ничего естественного – начиная с рифмы и кончая оперой.

Конечно, я не надеялся постичь предмет своего поклонения, да и не стремился к этому. Мне нравилось составлять мысленный ландшафт из нагло выбранных фрагментов, которые лепились друг к другу, подчиняясь тем правилам избирательного сродства, что коренились в нашем с историей подсознании. Поклоняясь культуре, я творил себе кумира из конечного и смертного, но я и тут не раскаялся, решив, что на мой век хватит. Я верил в культуру как верят в любовь, зная, что она не бывает вечной.

Понимая, что в чужих глазах твои боги кажутся раскрашенными идолами, я отправлял свой культ в одиночку и тихо. Но однажды, чтобы приобщиться соборности, которой хвалятся другие религии, я заперся от кота в ванной, залез, чтобы не мешало земное притяжение, в воду, включил Девятую симфонию и, подвывая хору этой единственной, как сказал Ницше, мистерии нашего времени, фальшиво и искренне стал выводить слова полупонятного гимна:

Freude, schöner Götterfunken,

Tochter aus Elysium!