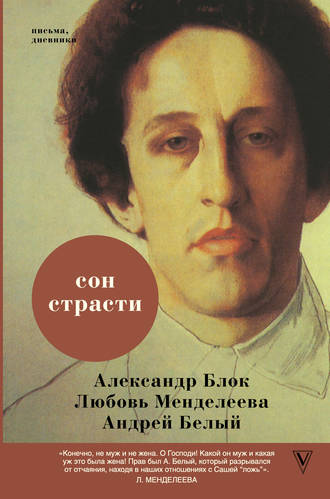

Александр Блок

Сон страсти

Это – последнее.

Вот почему я чувствую теперь «роман». Понимаешь? Не только, как жених к Невесте, но как-то еще, точно не сбылось. И меня дразнит и манит еще какая-то новая неизвестность Твоего обаяния. Вижу, что будет опять новое.

Расстояние так громадно, что я не могу подозревать, что Ты будешь чувствовать в ту минуту, как получишь письмо. И это опять меня дразнит.

И оттого такие тяжелые «сухие» слова. Уж слов мало. Я совсем не могу и приблизительно ими сказать всего – и т. д. Понимаешь?

Ты осталась одна. Но только Ты не ушла в толпу и не слилась с ней.

Ты точно поднялась из нее – и высоко остановилась. И вот – миг один, и моя душа сочтет Тебя Девой Марией. И она считает и считала Тебя Ею. Но сказать этого уже нельзя, это можно только знать. И знаешь это Ты, и знаю я. Но еще и еще мы знаем бесчисленное. Мы знаем вот теперь, в эту минуту (все равно – и Ты, и я), что Твое лицо живет, и пылает, и дышит. Оно прекраснее всех лиц человеческих (сегодня я видел без числа курортные женские лица, но – Боже мой!) Твои руки выточены и белы, их движения божественно-величавы. Но Тот, Высокий и Сильный, разлил по ним яркую, требующую кровь, и Ты вся горишь этой кровью. И я, только взглянув, только вспомнив, сам вспыхиваю.

У нас будет время требований. Ты будешь требовать, Твое великолепие будет требовать. Твои руки откроются и замкнутся. Я не то пишу.

Я не о том пишу и не то хочу писать. Я весь, весь, весь исполнен Тобой.

Нет места «другим». Ты знаешь, Ты слышишь, Ты видишь, Ты чуешь.

Больше не надо писать сегодня.

Пиши мне, точный адрес на карточке. Окно выходит на жел<езную> дорогу и в поле. Все зелено. Деревьев очень много везде, парк красивый и большой. Я все знаю с прошлого раза. «Никого» не встречал. Завтра (30 мая) начнем брать ванны (5 ванн в 6 дней, потом – перерыв). Если хочешь, напишу подробнее. Но теперь не могу! И все, что написал, никуда не годится. Видишь сама? Если бы существовали слова для того, что во мне! Я буду скоро петь. Не забывай меня. Что за чепуху я пишу!

Т в о й <…>

31 мая. Вечер <(13 июня н. ст.)> 1903. <Бад-Наугейм>

Настал вечер, и я нашел себя. Нашел великую, бьющую волнами любовь, сердце, как факел, все дрожащее и бьющееся. Нашел Твою песню в воздухе. Лица людей слились с ночью, их не различить, и они не мешают. Жадно и сильно вспоминаю; ночь сырая и звездная. Ты, Ангел Светлый, Ангел Величавый, Ты – Богиня моих земных желаний. Я без конца буду влюбленный, буду страстный, буду Твой поклонник и раб. Если иногда будут времена упадка и слабостей – ничего. Я впился в Твою жизнь и пью ее. Вся Тебе знакомая сложность, может быть вычурность, моих рассудочных комбинаций временами, как теперь, бросается в сердце, там плавится и пылает, и все это, как огромный бушующий огонь, я чувствую и знаю, будет по-земному, по-здешнему – Твое до конца, без разделений. Будет время, которое оглушит меня самого. Я ни о чем не буду думать, буду только весь в одном чувстве. Так бывает, поверь, поверь! То, что Ты называешь не непосредственностью, вдруг будет непосредственным. Знаешь ли Ты, что меня страстно влечет к такой жизни, к такому вихрю. Пусть «роман», он прекрасен. Пусть все что угодно, не нужно ни слов, ни названий, ни дум, ни сомнений, ни рассудка. Я точно усну на то время, буду совсем другой. Не будет того «смеха», который давил Тебя, помнишь? Я уж говорю прямо. Будет как служение, как молитва, как ураган – без тишины, без успокоенности. Знаешь ли – без «тихого угла», без «семейности», будешь Ты и буду я – одно. Об этом вихре, об этих мгновениях сладких и безумных, о которых мы всю жизнь не забудем, теперь мне говорит память о Тебе. В Твоих глазах, в Твоих движениях, в очертаниях Твоих, в Твоих дрожащих руках я видел и узнал это – то, что будет. Я никогда не знал истинной влюбленной страсти – этого поразительного сочетания. Как же можешь Ты отрицать во мне возможность почувствовать ее? Я говорю Тебе, что я все забуду. Я уже теперь забываю все. Я влюблен, знаешь ли Ты это? Влюблен до глубины, весь проникнут любовью. Я понимаю, я знаю любовь, знаю, что «ума» не будет, я не хочу его, бросаю его, забрасываю грязью, топчу ногами. Есть выше, есть больше его. Ты одна дашь мне то, что больше, от этого и свято все наше прошедшее. Оно передо мной, как громадная, бесконечная, сложная, красивая, движущаяся змея. Всей этой истиной последних 5-ти лет, сплошь заполнившей жизнь, наводнившей ее, я живу и буду жить. Лучшего не было. Но все это лучшее покрывает один зовущий звук Твоего голоса. Знаешь ли Ты, что мне не нужно «тонкостей», извращенно-утонченных, «декадентско-мистических излияний», «мужских» умствований. Мне нужно скачку, захватывающую дух, чувство Твоей влажной руки в моей, ночь, лес, поле, луны красные и серебряные; то, о чем «мечтают» девушки и юноши отвлеченно, то мне нужно наяву. Опьяненности и самозабвения какими угодно средствами – пусть опера, пусть самая элементарная музыка, самые романтические бредни итальянских любовников, романсы со словами «розы – слезы», «мечта – красота», «вновь – любовь» и т. д. Только пусть голос поющего призывающий, пусть Ты около, Ты, гибкая, как стебель, влюбленная, зовущая в ночь – и знать, что замолчит голос, потушат огни – и мы уйдем, и будет ночь, и будем вдвоем, и никакие силы не разделят, и будет упоение и все – забвение, сила сплетающихся рук, Твои поцелуи, Твои белые зубы, Твои плечи, Твое благоуханное дыхание, замирающие движения, красота, страсть и безумья долгих мгновений. Чтобы знали оба, что принадлежат друг другу во всем, и был ответ на вопрос без слов и без мыслей. О, я знаю, что это может быть! Я не напрасно полюбил Тебя, не напрасно вызвал Тебя из Твоего отрочества я, а не другой, мы не напрасно подали друг другу руки. Мы влюблены и верим друг другу. И многих, и многих слов уже не нужно.

Ты не хочешь верить, как я чувствую, а не только понимаю то, что Ты говоришь иногда, как будто раскаиваясь, что сказала. Я с Тобой единодушен, одушевлен одним и тем же, отзываюсь не всегда оттого только, что разные впечатления предшествовали или сопутствуют этому. Но отзовусь и запою одним голосом, какой Ты хочешь страсти, до бешенства и безумия пойму и приму все, отдамся весь Тебе и Ты мне. Эти времена будут повторяться и будут прерываться, так нужно и так, Ты знаешь сама, неизбежно, но еще мы оба знаем, что это ничего, что у Тебя самой будут перерывы. Так будет волнующаяся жизнь, и мы будем опьяненные высоко, на гребнях волн, и будем стремительно, в вихре и пене нырять до самых глубоких и тайных проникновений в жизни друг друга. Оттого мы совсем знаем и поймем друг друга только тогда – и во все остальные мгновения будет памятно это стремительное и бурное познание друг друга без мыслей и разговоров, без слов и рассуждений. Так Ты хочешь, я знаю, но знай, что и я хочу именно так, не иначе. Я хочу быть без конца влюбленным в Тебя и Твою духовную и телесную красоту (прости!) и сердцем, сердцем, сердцем узнавать и любить. Поэт же, как бы он ни глубоко погрузился в отвлеченность, остается в самой глубине поэтом, значит, любовником и безумцем. Когда дело дойдет до самого важного, он откроет сердце, а не ум, и возьмет в руки меч, а не перо, и будет рваться к окну, разбросав все свитки стихов и дум, положит жизнь на любовь, а не на идею. Корень творчества лежит в той, которая вдохновляет, и она вдохновляет уже на все, даже на теорию, но если она потребует и захочет, теории отпадут, и останется один этот живой и гибкий корень. Так и я теперь, верно, опять приближаюсь к т. н. эротической области поэзии, в стихах, которые скоро будут, мелодия уже поет иначе. Пока все еще поет одна мелодия, слов нет. Но я уже открываю глаза, понимаю небо и землю, восстаю из праха, исполняюсь гордостью о Тебе. Содержания и слов еще почти нет, но уже знакомое чувство близко. Так бывает перед стихами. Когда напишу, пришлю Тебе. Если и содерж<ание> будет не совсем то, Ты не обращай внимания. Наверное, будет песня рыцарского склада, там прислушаюсь я к цветению роз красных, розовых и белых на Твоей груди и на Твоем окне. Руки Твои белые, изваянные, дрожащие, горячие, прижимаю к губам, мое Откровение, мой Свет, моя Любовь.

Т в о й. Напиши. <…>

<3 (16 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>

Если в Твою милую головку придут какие-нибудь грустные мысли, пиши мне и о них, моя Радость. Ты должна знать, как я приму. Приму как хочешь, приму тихо и бережно. И никто не узнает. У меня все бывает в сердце, Ты сама можешь видеть по письмам. Бывает тоскливо без Тебя, бывает бурно, бывает тихое веселье. Пиши мне все, что только придет Тебе на ум, для меня ничего нет на свете дороже всего Твоего, всего, что близко от Тебя, моя Голубка, моя родная. Ведь у Тебя меняется настроение, у Тебя сердце неспокойное и, может быть, Ты мне не скажешь чего-нибудь, что лучше для Тебя сказать. Ты знай, что я люблю все в Тебе, все, что знаю и чего еще не знаю. На всем живом, что в мире, навсегда для меня легла Твоя золотистая тень; все, что мне дорого, связано так или иначе с Тобой. Никогда не забывай своего вечного первенства, своего величайшего права над моей жизнью, для меня блаженного и рокового. Это так серьезно и так свято, до того – не игрушка, не прихоть и не выдумка. Тут не о чем даже говорить, а просто, вот Ты вошла, вот Ты села, встала, повернулась, кушаешь, спишь, думаешь – и все это у меня вот здесь, в душе и наяву, а не сонные фантазии, и все это я каждую минуту знаю и сознаю, и вокруг этого все мои планы, и все это для меня больше, чем необходимо и дорого. Это такое самое глубокое и строгое веселье души, вокруг которого приходит пора для человека разместить жизнь, из которого эта жизнь будет излучаться и принимать соответствующие формы. Вот так-то и мне хочется неусыпно знать о Тебе больше и лучше всех. Не подумай, будто мне кажется, что Ты что-то от меня скрываешь. Я так только, пришлось по душе, оттого и пишу, чтобы еще раз издали гладить Твою душистую матово-золотую головку, чувствовать Твое горячее душистое дыхание.

Я узнал из газеты, что у Бугаева умер отец. Из этого заключаю, что едва ли он сможет и захочет быть у нас шафером. Я ему только что написал, ничего не подозревая, письмо маловыразительное и короткое. От Тебя сегодня нет письма. Я два раза ходил на почту. Все эти дни были (всего 4 письма, которые Ты послала 28, 29, 30 и 31 мая. Если Тебе будет трудно писать каждый день, не пиши, напиши только об этом (что, мож<ет> б<ыть>, не будешь), а то уж мне что-то страшно, не случилось ли чего-нибудь). Мы с мамой взяли уж по 4 ванны. Она чувствует себя не особенно, а погода холодная, иногда идет дождь. Познакомились с русскими, которые с нами обедают, уж начали ими тяготиться – неинтересны и не без навязчивости. Остальное все по-старому. Что Ты думаешь? Что Ты чувствуешь? Я все с Тобой и все о Тебе думаю, и так избалован памятью о Твоей наружности, и о Твоем существе, голосе, разговорах, платьях, – что решительно все кажутся мне не стоящими даже мнений, не только внимания. Все такие серые и непраздничные. А сравнивать кого-нибудь с Тобой мне не придет и в голову, да и можно ли это? Посуди сама. <…>

<4 (17 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>

Милая, Милая, Единственная, Ненаглядная, Святая, Несравненная, Любимая, Солнце мое, Свет мой, Сокровище мое, Жизнь моя – или лучше без имен. Я ничего, ничего не могу выговорить. Верь мне, я с Тобой, я всю жизнь буду у Твоих ног, я мучительно люблю, торжественно люблю, звездно люблю, люблю всемирной любовью Тебя, Тебя, Тебя Одну, Единственную, Жемчужину, Единственное Святое, Великое, Могущественное Существо, Все, Все, Все. Это и стихи написано не в одно время. Теперь ночь, и я не могу молчать, как в этих стихах. Ведь я вечно молчу, томительно молчу, убийственно молчу, проклинаю себя за то, что молчу перед Тобой, зачем я молчу, зачем я мало высказал Тебе, зачем я не умел и до сих пор не умею ничего, ровно ничего выразить и зачем нет слов ни на каком языке для того, чтобы небо и землю расшатать словами любви и страсти. Я в прахе перед Тобой, обнимаю Твои колени, я не смею и не дерзаю большего и все это пишу, пишу Тебе на проклятой, бездушной бумаге проклятыми бездарными словами, бессильно, за тысячи верст от Тебя, не знаю, что Ты в эту минуту, где Ты, как Ты, что Ты думаешь и делаешь. Чувствую свое убожество перед Тобой, целую Твои ноги, недостойный и страстный, страстный, измученный тем, что столько не видел Тебя. Больше ничего, все, больше не нужно, подол Твоего платья целую горящими, недостойными его губами, я, пыльный человек, Ангелу Света, былинка у ног Твоих, Розовая, Крылатая, Светлая, Дивная, Чудесная.

Любочка, Любочка, если бы Ты знала, сколько молитвы! Ты знаешь все, все видишь; Любочка Ненаглядная!

I

Если только Она подойдет —

Буду ждать, буду ждать…

Голубой, голубой небосвод…

Голубая, спокойная гладь.

Кто прикликал моих лебедей?

Кто над озером бродит, смеясь?

Неужели средь этих людей

Незаметно Заря занялась?

Все равно – буду ждать, буду ждать…

Я – один, я в толпе, я как все…

Окунусь в безмятежную гладь —

И всплыву в лебединой красе.

3 (16) июня

Ненужные бездарные стихи. <…>

Всего этого не надо, так уж посылаю. Ты хотела. Твой шут, Твой Пьерро, Твое чучело, Твой дурак, уж Тебе не понравится, а уж я все-таки унижаюсь, не могу, уж так надо, такая уж черта. Прости за это все, Всепрощающая, Дивная, Ласковая, за Твои письма Твои ноги целую.

Прости.

<5 (18 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм> (дата почтового штемпеля)

Ничего, ничего не выйдет из того, что я, безумно влюбленный, безумно разрывающийся сердцем о Тебе, моя Любовь, моя Дивная, могу сказать Тебе на Твое письмо, которое сейчас пришло, о письме, в котором вся душа Твоя тоскует и плачет. Я попробую сказать, осмелюсь и дерзну сказать. Прежде всего, все, что я скажу об этом, будет бледнее и меньше, чем я чувствую, в миллионы раз. Слабейшее подобие моих чувств об этом, о том, что Тебе необходимо от меня услышать, будет здесь, Ты помни, каждый миг помни своим громадным, самым нежным сердцем о том, как мало можно сказать и как много можно почувствовать и дать почувствовать. Ты помни, прежде всего и больше всего, что я, человек недостойный и малый перед Твоей Чистотой, знаю это больше, все больше каждый миг, каждым фибром своим ощущаю и проникаюсь этим. И знаю при том, что безмерно мое Преклонение перед Тобой, знаю, что все, что в моей слабой воле, человечески покорной Тебе воле, я сделаю, чтобы Ты, Нежная, Страдающая, бесконечно Любимая, бесконечно Самоотверженная для меня, Отдавшая и Отдающая мне то, чего я и осмыслить совсем не могу, чтобы Ты, вот Такая, какова есть и будешь и была, меньше всего, слабее всего почувствовала все это. Я жизнь свою на это положу, сверх себя сделаю, все, что потребуешь, сделаю, мож<ет> б<ыть>, что невозможно, сделаю, чтобы только дать Тебе поверить в меня, в мою нежность и ласковость.

Сознаю я их в себе, могу я с ними справиться, могу их проявить, я – что хочешь, но не грубый человек, я убийства не совершу, я ответствен перед Тобой, я Тебя, как бога моего, вижу перед собой ежеминутно, каждому шагу Твоему отдаюсь, каждое в Тебе движение свято, свято, свято принимаю. Не будет меры моей нежности, моей ласковости, моей любви; я представить себе правда не могу, каковы Твои мысли теперь, мне ли представить их, но, я клянусь Тебе, на коленях клянусь, платье Твое целуя, клянусь всеми самыми страшными клятвами, что мне жутко, мне страшно, я сердце все распял и изъязвил от Твоих Золотых Слов, страдающих и блаженных для меня, что я, хоть не представил, но узнал как-то, вот по предчувствию узнал, сверх себя узнал это Твое страдание, всеми Твоими муками мучаюсь, – и, потребуй только, потребуй – уж Ты видишь, что все сделаю, на все пойду, от всех, КРОМЕ ТЕБЯ, отрекусь. Горести эти Твои, муки Твои – все, все, все сберегу, всеми перестрадаю, весь в них сгорю, ни одной малой черточки бесчувственной в душе не оставлю, весь в них переселюсь, предчувствиями их уловлю. У меня все сердце, как на угольях, горит и сгорает, без одного слова; жалкие слова, нищие слова, слова как лохмотья, только нежность и ласку к Тебе я чувствую не нищенскую и не бедную. Весны-то Твоей, Ты думаешь, я не сознаю, Весны Твоей, моя Девица Красная? Ты вот не поверишь, сколько казней для меня, когда Ты говоришь о «последней». Душа моя, Любочка моя, Ясноокая моя Зоренька, не последняя Твоя весна. Знаю это твердо, как то, что весь я Твой, для Тебя на свете живу и для Тебя каждую минуту умереть готов. Больше мне говори об этом, распинай меня, терзай меня, как Твое Бедное Сердце захочет, бей меня Твоими нежными, сладостными, бессмертными словами, – а я буду и буду говорить Тебе, у ног Твоих, что Твоя весна не последняя, Ты еще, еще, еще, еще увидишь, услышишь, почувствуешь, я ее не отниму у Тебя, я Тебе ворочу ее, и вёсны Ты узнаешь еще, и счастье, и ласку, и нежность мою Ты узнаешь, ибо несравненна моя любовь, мое обожание. Не мучайся Ты так, не терзай себя, не плачь. А то плачь, от слез легче, я все Твои слезы приму, каждую слезинку на сердце положу, с собственной кровью смешаю. Я не зверь, не жестокий, не бесчувственный, я бережно и нежно буду слушать Твое сердце. Вот, не полегче ли? Не свободнее ли? Не лучше ли? Не меньше ли болит Твое сердце? Я бы все боли на себя принял, все бы за Тебя выстрадал, если б только можно было. Ты успокойся, будешь Тихая, Тихая, а я буду Твое дыхание слушать, ворожить и гадать буду, углубляться буду, Волю Твою свято исполнять и хранить, законы Твои соблюдать. Приказывай, приказывай; знаешь, какое мне счастье Тебе хоть малое утешение дать. Вот я и сказать не могу ничего. А Ты и так видишь. Только помни Ты, моя Милая, что будет счастье, будут вёсны, все будет, так мне нагадывается, такое предчувствие во мне, так по судьбе выходит. Не оставляю я ни на минуту мысли о Тебе, Ты плачь, если легче, а я уж с Тобой вместе буду, никуда не отойду, косу Твою беречь буду. Не заметишь, не узнаешь, без горя, без боли, без страдания, моей Царицей станешь, моей Госпожой, моя Ненаглядная, моя Ясная. Уж поможет нам в этом Бог, верю, что поможет. Пиши, лучше ли Тебе или все больнее, а уж я все Твои страдания сам почувствую, никому не расскажу, знай хоть, что заодно с Тобой распинаюсь, может быть все-таки легче будет. Уж я почувствую хоть не так точно, только не слабее, весь в Тебе повторюсь. Только я сквозь всю боль Твою Счастье чувствую и новую весну будущих лет и сам не знаю, куда броситься – в Страдание Твое или в будущее Счастье Твое. Будет Оно, будет, будет, будет, я недаром говорю, и Весна будет – все будет, в Бога веруй, мне верь, слабому, жалкому, Тебе навсегда, навеки отданному. В ноги Тебе кланяюсь, туфельки Твои целую. Твой до безумия, Твой навеки, Т в о й.

11 – утро <(24 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>

Вчера сидел в парке – был длинный вечер. «Скрипка стонет под горой – в сонном парке вечер длинный – вечер длинный, Лик Невинный, Образ Девушки со мной». Был в смертельном ужасе, написал Тебе бестолково и путано. И вдруг сегодня утром сразу 3 письма! Ничего не скажу. А вчера даже стихи написал (прилагаемые). Как я счастлив! Знаешь, если Тебе будет очень трудно писать каждый день, Ты предупреждай или пиши одно слово. А то уж очень у меня беспокойно на душе, когда нет ничего. Я точно воскрес после четырехдневной тоски. И все проклятая почта. Я лучше вечером напишу. Мама каждый раз Тебя целует, когда узнает, что я пишу. Я уж Тебе не писал и не пишу об этом – знаешь отчего? От ревности. Да Ты поймешь. Спасибо Тебе, Показавшей мне Свет. А письма Ты бранишь напрасно. Они еще мокрые от росы с Твоих лепестков. Дивная моя! <…>

Я ведь потому прошу писем, что они дают тон всему дню. Я без них теряю нити жизни – самой будничной и мелочной даже. А с ними – я – ну… счастлив.

Т в о й

* * *

День был нежно-серый, серый, как тоска.

Вечер стал матовый, как женская рука.

В комнатах вечерних прятали сердца

Усталые от нежной тоски без конца.

Пожимали руки, избегали встреч,

Укрывали смехи белизною плеч.

Длинный вырез платья, платье, как змея,

В сумерках белее платья чешуя.

Над скатертью в столовой наклонились ниц,

Касаясь прическами пылающих лиц.

Стуки сердца чаще, напряженней взгляд,

В мыслях – он – глубокий, нежный, душный сад.

И молча, как по знаку, двинулись вниз.

На ступеньках шорох белых женских риз.

Молча потонули в саду без следа.

Небо тихо вспыхнуло заревом стыда —

Может быть, скатилась красная звезда.

Утро

B<ad> N<auheim>

* * *

Многое замолкло. Многие ушли.

Много дум уснуло на краю земли.

Но остались песни и остались дни.

Истина осталась: Мы с Тобой одни.

Все, что миновалось, – вот оно, смотри:

Бледная улыбка утренней зари.

Сердце все открыто, как речная гладь.

Если хочешь видеть, – можешь увидать.

Июнь 1903

B<ad> N<auheim>

11 – вечером <(24 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>

Я так обрадовался и успокоился от 3-х Твоих писем, что стал днем писать Тебе разные психологические рассуждения. Исписал пять страниц, перечитал, соскучился и разорвал. Потом ушел на гору (Johannisberg). И вдруг меня, как молнией, поразила самая ясная, но никогда еще в такой ясности не приходившая в голову, мысль; очень трудно все-таки ее выразить: мысль о том, что Ты совсем расцвела, распустилась, как распускаются цветы – и именно белые, влажные, ночные красавицы. Если бы это было так только, нечего бы было повторять. Эти мысли в т<ак> наз<ываемых> поэтических образах, конечно, не раз были у меня.

Удивительно, что теперь точно прямо от Тебя ко мне, не проходя ни через какую «поэтическую» среду, точно на меня повеяло Твоей жизнью. И это было ужасно серьезно, главное – серьезно. И именно то, что Ты совсем расцвела, что называют «выросла», и опять не так, как у Полонского:

Для чего расцвела? Для кого развилась?

Для кого это небо – лазурь ее глаз… —

а совсем иначе. Не в дымке «поэтической» грусти, или «выдумки», или «настроения», а совсем особенном виде – «серьезном» (хоть ведь и то серьезно, но иначе). Я не могу об этом «талантливо» написать, но это ужасно важно. Я прежде, давно, когда мы играли «Гамлета», сильно мучился тем, кто Ты – девушка или еще вовсе ребенок. В Тебе тогда и того и другого было ужасно много. Ты обещала быть истинно-замкнутой, какова Ты теперь, а все-таки временами прорывалась детская и ужасно наивная искренность и откровенность (теперь Ты замкнутая, а не неискренняя, я это хочу сказать, конечно). Ведь и я был во многом ребячлив больше, чем теперь. И после Ты стала на глазах закрываться, в чем это было, не сказать уж, конечно. Взгляд Твой, что ли, стал останавливаться еще реже, но зато чуть-чуть дольше на мне, и на щеках у Тебя появились не детские, а задумчиво-девические тени. Вот передо мной Твоя карточка с мандолиной, – я ее не люблю теперь, потому что она Тебя не передает, на ней много прошлогоднего и что-то «хищное», – и все-таки на ней совсем уж ясна эта перемена овала лица. Теперь, я заметил, на Мусином детском личике появляются эти же тени. Ну и вот – теперь на Твоем Лице все эти черты ярки. Я думаю о них и думаю, что они означают ожидание. Видишь, что я думаю, не сердись, я это ласково думаю. И на карточке, где Ты с книгой сидишь, – тоже ясно, она лучше. – Так вот, знаешь, что я при этой мысли сейчас же почувствовал? что, когда я приеду, что буду я на эти полтора месяца до свадьбы? Если я этого не понимаю? Если мне кажется дерзким даже смотреть на Тебя теперь, потому что ведь я же груб, и я мужчина, и меня хватает только на то, чтобы понять дерзость своего присутствия? Точно я – что-то лишнее. И единственно, что может «сгладить» эту ненужность моего присутствия, – это молчание и восхищенность. Ведь восхищенность всегда искупала и искупает многое. Вот, я только описываю, что было, а ведь это в одну секунду промелькнуло. Но не прошло, и я унес это чувство с горы в город и вот сюда. А теперь я думаю, какие бывают еще мужчины, и оказывается, бывают грубее меня. Бывают и такие, которые вовсе игнорируют мысли Невест. А мысли и мучения Невест значат многое, и хоть часть из этого многого жениху необходимо вместить, а если он не понимает, хоть каяться в этом, чтоб быть хоть на каплю достойнее. И «возраст» Невесты надо вместить и надо понять хоть издали, хоть немного, что значит девушка двадцати лет.

Ведь я Тебе совсем не пишу о «делах». Думаешь ли Ты, что этого не нужно? Я думаю, что да. Дел для разговоров и писаний о них можно при желании найти много, но, по-моему, у Тебя нет этого желания. У меня – нет. Наше время не такое, чтоб очень заботиться о мелочах, думаешь ли и Ты то же? Я думаю скорее и легче о том, что написал Тебе, и о многом подобном. Но могу думать и о «делах». Неправда ли – слово «дела» такой же жупел, как «муж»?

Милая, Ненаглядная, Ты все-таки пиши хоть одно слово. И так уж почта отвратительна.

Помнишь, как порывисто Ты обняла меня в вагоне, в последнюю минуту. Сколько Ты дала мне тогда понять! А я был сух и глуп. Завтра напишу.

Т в о й

<12 (25 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>

Ты принимаешь мои письма, как повесть. А значит, так надо. Ведь если я задаю вопросы, то такие, которые не требуют точного ответа. По крайней мере, в Твоих письмах без прямых ответов я нахожу то, что мне надо, то главное, что меня будит: Твою любовь. А мои вопросы сами собой расплываются в Твоем зеленом саду, в зеленой тени, когда Ты смотришь из трав в голубое небо.

Только что же Ты все оправдываешься? Я рад Твоей лени. Любуюсь на нее. Дорожу ей. Она и в письмах. Разве мне нужно от тебя что-то чуждое Тебе? И разве Твои письма не прекрасны сами по себе, не только для меня?

Ты спрашиваешь, что писать? Пиши: «Все хорошо. Твоя». Здесь прожить осталось 2 1/2 недели. Вот напиши, что Ты об этом думаешь?

Мы с мамой говорим иногда об ее прошлом. Она рассказала мне разные подробности о моем отце и первом времени после венчанья. Я спросил, могу ли рассказать все это Тебе? Она сказала, что она даже хочет, чтобы Ты знала о ней все, что знаю я. Я расскажу Тебе потом.

Странный человек мой отец, но я на него мало похож.

Ты думаешь, что не умеешь рассказывать факты? Это неправда. Видишь, как я заразился Твоей ленью? Я с Тобой – там – в зеленой траве.

Ты прислушайся к земле и напиши, что Ты услышала.

Вчера я видел фейерверк, уж второй. Очень трогательно и торжественно. Особенно – ракеты. А сегодня я опять был на горе – с мамой вместе. Очень хорошо и далеко видно. А все-таки поскорей бы прошли 2 1/2 недели. Дни тянутся, как ломовые извозчики. Источник, в котором я купаюсь, таинственный – зеленовато-голубой.

Сегодня утром я получил Твое двенадцатое письмо. Что будет в тринадцатом?

Что думаешь Ты о двух с половиной неделях? На этот вопрос ответь. Голубушка, Милая, Ласковая, Нежная, когда-то я Тебя увижу? И какая Ты будешь?

Напиши, вернулась ли мама и как она?

Ты худеешь или нет? Спишь? Кушаешь? Очень устаешь от жары? Если Ты обо всем этом напишешь, я буду рад. И теперь я счастлив. Только дни длинные.

Господь с Тобой, Голубушка;

Т в о й

<14 июня 1903. Бад-Наугейм>

Сегодня 14 июня. Я получил сейчас Твое письмо от 9-го – тринадцатое. В нем все, что мне было нужно эти дни, и больше того. Я даже не буду говорить о нем просто, так оно несомненно прекрасно по самому существу. Ты издали тонко чувствуешь и знаешь, что мне нужно в таком удалении от Тебя, и удивительно верной рукой и ласковой рукой прогоняешь что-то мне самому не видное. То, что называется «надежностью», я чувствую у Тебя постоянно и чувствовал всю зиму, только редко сознавал. Этого всего, конечно, мало сказать и даже глупо говорить. Удесятери все, что я умею сказать и написать, и все-таки не будет того, что я хочу.

Притом Ты постоянно пишешь, что не умеешь говорить и писать. Между тем, даже когда Ты пишешь мало, у Тебя слова ужасно веские и всегда есть что-то, кроме слов. Твердости в Твоей ласковости и снисходительности ко мне ужасно много. Например, если уж Ты написала, что будет счастье, я твердо знаю, что Ты величаво «согласилась» на счастье, и притом из самой глубины души. Ты никогда не отдашься словесному порыву, и в этом прямо выражается Твоя непреклонность в изв<естном> смысле, и я постоянно чувствую, что есть черта, которой Ты не перейдешь. У Тебя такая глубокая серьезность души, что она чувствуется даже и не для меня одного. Помнишь, я говорил Тебе, что мама как-то сказала, что она никогда не встречала ничего подобного, и, когда Ты раз была с ней вдвоем (кажется, после первого экзамена), она потом сказала мне, что в Тебе есть что-то совсем новое и невиданное ей (а сколько она видела!), именно в этом спокойствии и невозмутимости самого главного. Ну, это сказала мама, совсем не зная Тебя. А я Тебе скажу, что я знаю в тысячу раз больше и знаю еще, что в Тебе совмещаются никогда еще не предположенные мной «качества» (а я если не видел, то «предполагал» очень много) – вот эта невозмутимость главного и та «непосредственность», которую Ты в самой себе знаешь так уверенно и спокойно опять-таки и которую я знаю и понял совершенно твердо. Я думаю, что такое соединение дается или страданием довольно долгой жизни, или так, как у Тебя, от избытка природы и «породы», от удивительной свежести и чистоты рода и от безымянного (по крайней мере для меня) гения, свойственного Тебе самой недаром. Знаешь ли, что я искал долго и страстно именно этих непоколебимых устоев, из которых постоянно «возникает» жизнь; они – нечто вроде «живой воды», постоянно текущей, кристальной и никогда не иссякающей, все обновляющей. Благодаря этому Твоему основному смыслу и моему страстному стремлению к нему и твердой вере в него, только благодаря ему, мы не почувствовали психологических последствий этой зимы. Понимаешь, о чем я говорю? Помнишь, как я постоянно трусил того, о чем я говорю. Я еще не знал тогда так твердо и ясно, как теперь, после ряда писем и после того, как нашлось «время» подумать об этом, – не знал этого Твоего качества и все боялся, что оттолкну Тебя от себя невольно, и что то, что было зимой и весной, «испортит» все. Напомню Тебе еще, что в первых числах декабря, когда я нанимал комнату сначала на Троицкой, а потом на Серпуховской, Ты сама боялась, что мы «губим» свое счастье. Это Ты написала мне, но письма я оставил в Петербурге и помню точно именно слово «губим». Значит, было же и Тебе это сомнительно и жутко (я знаю, что не совсем то, что мне, но это все равно и не так важно). Ну а теперь я окончательно понял, как молчаливо поняла Ты еще раньше меня, конечно, – что нельзя было уж ничего погубить. Я понял, что именно Ты главное (я, благодаря Тебе) сохранила мудрость и силу для того, чтобы быть счастливыми нам обоим. Никто не сделал бы этого лучше, тише, невозмутимее и увереннее. Заметь, что когда Ты каялась, то каялась не в том, и это я оценил теперь только, как вообще, м.б., поздно принимаю всякие благословения, сходящие от Тебя и с неба. Вот на этой Твоей «надежности», «постоянстве» Твоем и строилось медленно и прочно теперешнее здание (найди мои старые стихи «Медленно, тяжко и верно…»: «Тяжкая верность заложит медленный камень труда»). Строится и теперь для будущего, потому что я «надеюсь на Тебя, как на каменную гору», что называется, и Ты, главное Ты, так же на себя надеешься. Это Лермонтов еще так неудачно (пошловато) сказал: