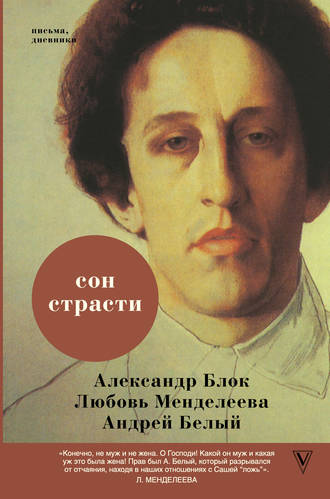

Александр Блок

Сон страсти

Я страшно тороплюсь писать. Мое единственное счастье, Ты написала мне то, чего я никогда не забуду. Каждое слово – перл. Мне нужно говорить с Тобой; завтра у меня реферат у г-на Варнека от 2-х до 3-х часов дня. Это разбивает весь день. Кроме того, я боюсь, что Ты не получишь этого письма. Все это, все, что было вчера с посыльным, и сегодня, когда я ждал письма днем, – ужасно. Я думал, что мама все узнала или что-ниб<удь> в этом роде. У меня нет слов, чтобы ответить на все, что Ты пишешь. Даю Тебе клятву последней и высочайшей святости, что я думал обо всем. Успокойся. Все происшедшее в эти 3 дня мистичнее, чем когда-нибудь. Третьего дня я нанял комнату. Вчера я получил письмо и пошел на курсы, где Тебя не было. Оттуда – в эту комнату, которая оказалась отданной (почему – объясню после). При всем этом 2 молчаливых письма от Тебя (там не было причин) – с посыльным и после концерта. Наконец – последнее письмо Твое. Так произошло это все. И я опять клянусь Тебе так же непреложно, что Ты можешь быть свободна от сомнений. Я понял все до конца в Твоем письме. Сути настоящего я еще не понял окончательно, будущего – тоже не окончательно. Этого еще нельзя понять; Я только твердо и непреложно знаю, что Ты теперь должна быть свободна от сомнений и МОЖЕШЬ твердо ВЕРИТЬ мне в том, о чем Ты думаешь. Все это я не могу довольно ясно выразить в эту минуту. Но знай, что теперь полновластны «свет, христианство и трагедия», по причинам, частью темным для Тебя, а частью для меня. Говорю теперь (это теперь предположительно), верь, что это так, часть причин должна быть неизвестна, другую часть я попробую передать на языке, не достойном Твоих откровений и Твоего величия. Завтра, если Ты можешь, будь в Исаакиевском соборе в 4 часа дня, мне нужно сказать, и я страстно хочу Тебя видеть. Верь и будь спокойна. Рассуждать и придумывать буду я.

<14 декабря 1902. Петербург>

Все, что только Тебе угодно, Ты должна исполнять. Если я буду иногда бояться за Тебя – ничего, если Тебе самой никогда не неприятно приходить в эту комнату, и даже немножко жалко не приходить. Теперь ночь, и я пишу один после целого дня стихов, разговоров и известий, литературных и политических. Я, наконец, написал настоящие хорошие стихи. Сейчас ушел от меня Гиппиус (Александр). Все это не так важно и не так интересно, лучше потом рассказать, смотря в Твои глаза. Я весь день – через все – исполнен Тобой. Во втором Твоем письме о ссоре с мамой мне все-таки мерещатся какие-то опасения. Какова была для Тебя эта ссора? У меня не было жара, я что-то надеюсь, что поправлюсь скорее. Лучше пока не думать о том, когда потому что все может повернуться иначе. Я хочу все время писать о другом, чем пишу, – и не нахожу форм. Хочу сказать, что нет ничего обыкновенного (опять то же и так же бледно!), что нет ни сомнений, ни вопросов, что я люблю Тебя безумной, сумасшедшей частью души, самой глубокой и отдаленной, которая теперь охватила уже всю душу, безраздельно властна и могуча. Разум продолжает делать построения, душа горит и сгорает неугасимо. И опять о житейском: напиши мне, куда писать завтрашнее письмо, на Серпуховскую (если нет препятствий) или на курсы? Пока все это не устроится, не угнездятся все эти домашние птицы, я не могу не говорить о мелочах, не спрашивать Тебя о ненужном, потому что мне необходимо, чтобы Ты была устранена от мелкой Практики, даже от заглазной критики недостойных. Прости меня, мне каждый день прибавляет знания о Твоем Совершенстве. Тут уж не о «небесном» даже я говорю. Это все – после, теория, не наше настоящее. Настоящее все вокруг Тебя, живой и прекрасной русской девушки. В Тебе то, что мне необходимо нужно, не дополнение, а вся полнота моя. Если Тебя не будет, я совершенно исчезну с лица земли, «исчерпаюсь» в творении и творчестве. Без Тебя я так немыслим, что, я думаю, некоторые просто видят, наконец, что действую не я сам, а что-то внутреннее вдохновляет. И уж конечно, эти не знают, кто это внутреннее, это Ты, и уж конечно, я знаю, что это Ты, что весь сложный механизм движется от Одного Двигателя – Тебя и Тобой. Тут вся моя цель и вся загадка и разгадка, «узел бытия», корни и цветы. Опять отвлеченно. «Из окна» я вижу (теперь редко), как снег и Нева, и все ждет весны. Это я жду Тебя. – Не лучше ли писать реже на Забалканский? Прости за все скачки и нелепости. Думаешь ли Ты, что я пишу неискренно? Больше этого не бывает. Я всегда хочу писать, и всегда при этом недоволен собой. Бледно, вяло. Прости меня, целую складки Твоего платья.

Т в о й

<15 декабря 1902. Петербург>

Пишу наудачу на курсы – и лучше без житейского, чище, свободнее и искреннее. Днем говорили, вечером говорили, теперь вечер кончается, и все говорят – и многое о ненужном. У литераторов делается черт знает что! Мы будем смотреть со стороны и скоро увидим и услышим удивительные вещи. Все это теперь так меня касается, что я не могу не интересоваться этим, но если бы Ты знала, как это ни одной чертой, ни одной точкой не прикосновенно к моим глубочайшим и сокровеннейшим, всегда лучшим из всего, что было, есть и будет, мыслям о Тебе, песням о Тебе. Все кричат, а я молчу до неприличия, и через все так неизмеримо высоко и звонко поются песни о Тебе – слова и фразы, или одни только мелодии без звуков, иногда с случайными протекающими в голове словами, – так же непроизвольно и безвольно, как шум деревьев, когда их качает ветер. Поет, поет – и все забывается, все светло и ярко, торжественно и тайно. Тут какая-то великая тайна «жизни по любви». Совершается закон лучшей награды за прежние и нынешние невозмутимые сны. Ты проходишь мимо, Ты здесь вся, неизгладимо вырезанное письмо на камне, глубокие черты сильной и верной руки Промысла. Вся судьба здесь. Я просматривал дневники, статьи и заметки, черновые стихи и прозу. Там все то же и опять по-новому прекрасно, новая память, новые мысли. Вспоминаю Тебя всюду, неисчерпаемо и страшно – до жуткости богато. Не могу исчислить всех этих сгораний сердца, которые я, часто незаметно для Тебя, расточал перед Тобой и о Тебе – в опасные минуты, когда загоралось, «занималось» сердце, и держала мои слова уже не воля, а судьба – значит судьба. Если бы она тогда не управляла мной, – все бы было или потеряно или удалено бесконечно. Сегодня от Тебя не было письма. Пиши только, когда хочешь. <…> Напиши мне вдруг, внезапно, когда все смолкнет вокруг, – только несколько слов. Тут в эти мгновения, в этом внезапном молчаньи и отрешении, в этом возврате на мгновенье, я уверен, что-то есть. Мы еще поговорим об этом. В таком же внезапном «да» после длинного и тягучего «нет» (м. б., целого дня – понимаешь?) я уверен, что когда-нибудь найду для Тебя незабываемое слово или ощущение, или что-нибудь выходящее из обыкновенных рамок, из этой груды моих беспорядочных, хоть и любящих слов, которые я расстилаю перед Тобой устно и письменно. Тут нам откроется внезапное – и мы поймем до конца.

<15 декабря 1902. Петербург>

Только я послал письмо, как получил Твое. Все разошлись, ночь, слава в вышних богу. Ты, немеркнущая, мой голос, мой дух, мой Восторг, моя песня! Я хочу сказать красивей еще и еще, глубже еще, и еще, и еще. О, как я чувствую и думаю искренно! О, как я верю всему, зная все. Полубезумное сознание, сознательный бред; неужели Ты думаешь, что я не пишу отвлеченно (т. е. стараюсь не писать) потому, что мне кажется, что Тебе это не интересно. Я сам не хочу теорий, они только помогают, они сбоку, они – цветное стекло в сверкающем переливчатом окне. В Твоем окне, моя Любовь, моя жизнь! И к Тебе на это окно слетают белые голуби. Под это окно прихожу я, то задумчивый, то страстный, и не смолкну. Прикажи мне петь – и я буду петь; шептать – и я буду шептать. Ты теперь осталась одна – и это лучше. Тебе будет легче и тише, может быть. Я еще наговорю Тебе теорий и напишу. Теперь же – я Твой безумный, восторженный, неумело слагающий думы. Вот стихи, они – хорошие, но что же стихи, когда Ты – здесь, Ты – со мной. Угадай, кто царица. Я уж и на нее не всегда (!) сержусь. Не могу уж сердиться, очень далеко, в тридесятом царстве! Постарайся и ты не сердиться, будет легче, будет звонче.

Царица смотрела заставки,

Буквы из красной позолоты.

Зажигала красные лампадки,

Молилась Богородице Кроткой.

Протекали над книгой Глубинной

Синие ночи царицы.

А к Царевне с вышки голубиной

Прилетали белые птицы.

Рассыпала Царевна зерна,

И плескались белые перья.

Голуби ворковали покорно

В терему под узорчатой дверью.

Царевна румяней царицы,

Царицы, ищущей смысла.

В книге на каждой странице

Золотые да красные числа.

Отворилось облако высоко,

И упала Голубиная Книга.

А к Царевне из лазурного ока

Прилетела воркующая птица.

Царевне так томно и сладко —

Царевна – Невеста, что лампадка.

У царицы – синие загадки,

Золотые да красные заставки.

Помолись, царица, Царевне,

Богородице с золотыми косами,

От твоей глубинности древней —

Голубиной Кротости мудрой.

Ты сильна, царица, глубинностью,

В твоей книге раззолочены страницы.

А Невеста румянцем да невинностью

Твои числа замолит, царица.

<16 (?) декабря 1902. Петербург>

Сегодня я приходил днем даже в уныние от разговоров с мамой и пр. Разговоры неприятные о том, что «вообще» (Тебе знакомые). Но, как-то до конца мы, к счастью, не договорились, и я обратился к греческой философии, которая очень помогает мне теперь. Удивит ли Тебя это? Как ни странно, не только греческая философия (особенно времен Христа), но и всякая «настоящая» книга, трактующая о вечном, теперь понятна и близка мне. Я уже могу найти там Твое изображение. Более или менее длинные лестницы философских, литературных и исторических (даже естественно-исторических!) понятий – все идут к Одному Незыблемому и Затерянному в тех Эдемах, куда я силюсь восходить, чтобы услышать там ясный и близкий Страх божий, запечатленный в моем существе от века (это уж религия), как Твое откровение. В этой запутанной формуле коренится однако вся суть «моего» и в ней же – приблизительное изображение моей молитвенной любви к Тебе. Оттого, что «все имеет свое место», как звено непрерывной цепи, все должно вступить в органическую связь с моим последним выражением, с тем, что составляет мою цель и полное уничтожение моего личного «я» – с Тобой в будущем. Здесь (как это ни странно) я все еще стою на точке зрения не собственной только, а на мировой, вселенской, постигнутой многими, как и непостижимой для многих, мистической философии. И без конца, если бы это было нужно, я развивал бы очень стройную, далеко не рассудочную (это важно) систему, которая свелась бы к объяснению моих отношений к Тебе – к объяснению их отличия (резкого, крайнего, полного) от «обыкновенных» любовных отношений. Но это теперь не нужно, потому что, во 1-х, об этом лучше говорить, чем писать, во 2-х – теперь время еще первое, туманное, мы еще пробуждаемся, я еще «не угадал Твоего имени», еще так ослеплен Твоим благоуханным настоящим, что не постигаю пророчески твоего будущего. Только еще, храня Страх Божий, не смею взглянуть в лицо Тому, от Кого исходит этот Страх. Ты хотела верить, не смейся же теперь. Не думай, что все это один рассудок, воображение, идеализация, «небесное». Главное, об этом прошу Тебя; если не можешь верить этому, верь пока тому, что я в это верю. Помни одно: если бы я относился к Тебе теперь иначе, более обыкновенно, клянусь Тебе, что я бы заставил Тебя поверить во все чудесное. Это было бы кратковременно, но Ты бы верила, и теперь вот, в настоящую минуту – испытывала бы удивление, экстаз почти безумный. Но Ты для меня теперь – глубина неисповедимая, и я не имею силы до времени испытывать Твой Дух. Пока я только уверен сам, но уверять Тебя иначе, чем словами, – не в моей власти.

Т в о й

Прости меня за это письмо. Ни оно, ни я, и ничего – не достойно Тебя.

<23 декабря 1902. Петербург>

Если бы только увидеть Тебя скорее, остальное все прекрасно. Ты знаешь, что я молодею около Тебя. С тех пор, как Ты изменила внезапно всю мою жизнь, я чувствую с каждым днем все больший подъем духа. У меня никогда не бывало зим без долгих и бесплодных часов апатии. Теперь нет давно уже ничего подобного, у меня столько энергии, сколько никогда не было. Твоя близость действует незримо и таинственно, дает сознание какой-то «породы», очищающейся и расцветающей. Сегодня я уходил днем в город, был на Забалканском и у нас. Когда я вошел, я увидел свет над дверью (там была поднята штора) и стал открывать ее и шевелить без ключа, и мне казалось, что я опять услышу за дверью шорох Твоего платья и Ты откроешь мне. Почему-то мне казалось так, хотя я и не надеялся. И был немного разочарован. Но это будет, скоро и вместе как долго! Завтра 25-е и потом только вечером 26-го – и Ты будешь не одна. Тогда нам лучше стараться не делать ни малейших намеков, это и легче даже, потому что от намеков разгорается сердце. Я читал Твое письмо, которое Ты дала мне, и подумал, что если бы я получил его тогда же, в прошлом году (т. е. после 29 янв<аря>), я и тогда же разубедил бы Тебя во всем. Я бы понял тогда сразу, что разом с отвлеченных намеков нужно перейти к реальному и страстному до сумасшествия признанию во всем. Может быть, Ты до сих пор думаешь, что было когда-нибудь время, когда я только думал о Тебе и не чувствовал Тебя, живую, источник моей жизни, а не моей фантазии. Этого никогда не было. Было только время, когда Твоя холодность принимала такие размеры, что мне оставалось только ждать загробных свиданий. Но не было дня, когда бы я на первое слово, движение, улыбку в мою сторону не ответил бы Тебе со всей земной страстью; и Ты напрасно думаешь и теперь, что бывают у меня дни отвлеченные и реальные. Бывают более отвлеченные, когда я надышусь метафизикой из книг или от людей, которые все говорят, в сущности, об одном. Тогда я только чувствую еще и будущие миры. Но никогда, раз навсегда клянусь Тебе, я не в силах уйти в полную отвлеченность. Я никогда не забуду, что Ты живая и молодая, такая, как Ты есть перед глазами, в простом человеческом сердце моего существа. Ты принимаешь за отвлеченное, м.б., иногда образы и фантазии в рифмах. Но ведь стихи и образы не рассудочны. Только форма их гранится рассудком (окончательная), а содержание и, главное, «субстанция» всегда выпевается из сердца прямо, непосредственно. Воля, которая выражается в стихах, есть страстная, а не разумная воля. Я люблю Тебя так, как наверно никогда и никого не любил и не полюблю. Ты – вся моя молодость, моя живая надежда, мое земное бытие. Ты – мой идеал не только «там», но и «здесь». И это было так всегда с тех пор, как я Тебя встретил. И всегда я сказал бы Тебе о моей страсти, если бы Ты позволила мне в прежние года говорить не только о бесстрастном. Но Ты никогда не позволяла мне этого, и это было так надо. Я писал бы Тебе сейчас всю ночь. Я полон Тобой весь день. Я хочу обнять Тебя, гладить Твои волосы, смотреть в Твои глаза. Напиши мне о том, что Ты чувствуешь, какое настроение, приехала ли Твоя тетя? Я получил очень интересное и важное письмо, которое покажу Тебе, – от Мих<аила> Серг<еевича> Соловьева, который спросил Брюсова, будет ли он печатать мои стихи в «Северных цветах», на что Брюсов ответил: «О, да – и как можно больше». Это приятно во многих отношениях. А Ты поверь мне до конца, что я люблю Тебя земной любовью, что больше этой любви нет пока, а потом только настанут иные времена. Но мне не надо их теперь, потому что в Тебе такой, как Ты есть, – мое все, моя вера, мой бог.

<25 декабря 1902. Петербург>

Пишу Тебе очертя голову, не зная, как Ты получаешь письма. Беспокоюсь об этом. Сегодня – два твоих письма, боже мой, какие небывалые, несказанные слова! Я совершенно окружен излучинами Твоего сердца, думаю о том, когда мы увидимся, упрекаю себя за вчерашнее. Кажется, у меня до сих пор жар – придется ждать. Наконец-то у Тебя озарены глубины Твоей души. Я думал, что туда, в загадочную для меня область, в мое несбыточное, не проникнут мои лучи при всем их пылании. Но здесь, очевидно, судьба, дело какого-то светозарного бога, ангела, благосклонного ко мне. Здесь завязываются узлы каких-то заранее предначертанных целей, как у Ап. Григорьева:

Да, я знаю, что с Тобою

Связан я душой.

Между вечностью и мною

Встанет образ Твой.

«Знаю только одно, что безумно люблю» <Вл. Соловьев>. Это и есть моя вечность, моя углубленная стихия, последняя цель, с которой издавна связывалось все происшедшее в моей жизни. Сегодня у меня нет слов, я предпочел бы петь. Написал хорошие стихи, но теперь не пошлю их Тебе. Они совсем другого типа – из Достоевского, и такие христианские, какие я только мог написать под Твоим влиянием. Часто я хочу теперь всех простить. То, что в прошлом году воспринималось с болью и ожесточением, теперь чище и светлее. Из сердца поднимаются такие упругие и сильные стебли, что часто кажется, будто я стою на пороге всерадостного познания – и хочу говорить: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии – и Аз упокою вы. Ибо бремя Мое легко» <из Евангелия от Матфея, XI, 28, 30>. Жизнь светлая, легкая, прекрасная. К счастью, мы переходим из эпохи чеховских отчаяний в другую, более положительную: «мы отдохнем». И это правда, потому что есть от чего отдыхать: перешли же весь сумрак, близимся к утру. Чего только не было – и романтизм, и скептицизм, и декаденты, и «две бездны». Я ведь не декадент, это напрасно думают. Я позже декадентов. Но, чтобы мне выйти из декадентства современного мне, затягивавшего меня бесформенностью и беспринципностью, нужно было волею Божиею встретить то пленительное, сладостное и великое, что заключено в Тебе. И открылось дремавшее сердце. В Тебе – все спасение от отчаянья, потому что непрестанно можно черпать из живого родника, неиссякающего, неутомимого. Ты нужна мне, как религия. Чувствую, что все, что будет еще когда-нибудь нужно, я найду в Тебе. «Сияй же, указывай путь, веди к недоступному счастью того, кто надежды не знал». Прости, что все цитирую чужих. Но мне надо песен, когда около нет Тебя, воплощенной песни моего духа.

Т в о й

<26 декабря 1902. Петербург)

<…> Сегодня утром я получил Твое письмо о том, как Ты ждала меня, и о «ветре, задувающем свечи». Если бы этот ветер был до сих пор властен надо мной внутренно, как был некогда, это было бы ужасно. Но я чувствую только его последнее озлобление, невозможность повредить в корне. Уже он бессилен, потому что наступило Твое царство. Болезнь временна и пройдет. Это только мелкая досада. А мои «белые думы» далеки от этого смрадного ветра, глубоко гнездятся «у заветных тропинок души». Прости, что я так бессвязен сегодня и вообще не всегда пишу ровно. За окном – весенние струи, тающие снега, Твое дуновение, «песни весенней язык». Мне иногда мучительно хочется встретить Тебя и вместе с Тобой оградиться от всех людей разноцветным щитом любви. Может быть, от некоторых и не надо ограждаться, но теперь я чувствую, что от всех, потому что даже понимающие поймут что-то свое, другое, а не наше; все чужие. Это то, что Ты пишешь мне, это наша одинаковая песня, наше ближайшее. Лучшее в жизни должно быть хранимо. И если это лучшее не перенято от других, то нет причины вверять его и делить с другими, которые не принимали участия в устроении наших тайнодействий, алтарей и священных обрядов; и даже я, больше, чем Ты, связанный с житейским, неодолимо свободен и осенен Твоей девственной Ризой. Вот вчерашнее стихотворение, не то, о кот<ором> я писал, а еще другое и больше идущее к дню Рождества Христова.

Покраснели и гаснут ступени.

Ты сказала сама: Приду.

У входа в сумрак молений

Я открыл мое сердце – и жду.

Что скажу я Тебе – не знаю.

Может быть, от счастья умру.

Но, огнем вечерним сгорая,

Привлеку и Тебя к костру.

Расцветает красное пламя.

Неожиданно сны сбылись.

Ты идешь. Над храмом, над нами —

Беззакатная глубь и высь.

А сейчас вечер 26-го, когда я мог бы видеть Тебя!

Т в о й

<27 декабря 1902. Петербург>

Сейчас получил Твое длинное письмо. Я глубоко виноват перед Тобой в том, что не прислал стихов, о которых писал (они здесь), и в том, что послал сегодня по глупости одно письмо в почтовое отделение на Загородный. Оно там и будет лежать с завтрашнего дня. Если нечего бояться, буду опять писать к Тебе, а Ты еще простудилась и не можешь выходить. – Это – о «делах». Сейчас, когда все утихнет, буду писать о том, что мне необходимо говорить Тебе каждую минуту, для чего слов и мало и много, отчего я в странном восторге. Оттого, что прежде я находил шаткие истины, которых я сам боялся. Оттого, что Ты далеко и невнятно от меня совершала тот таинственный путь, который привел нас к одному – теперешнему. Тогда я не знал этих очарований настоящего. Все они были в будущем, предчувствовались только, и было опасно проходить по краям пропастей. Но теперь дорога вывела и почва тверда. Истина близка, она – в Твоем Существе. Зачем Ты пишешь, что сила «немного» от Тебя. Она – вся Твоя, все остальное призрак, бегающие двойники, смесь непонятных исчезновений. У Гейне есть очень туманное романцеро – «Ночное плаванье». Я в него не вник и не очень хочу вникать. Но вся мелодия говорит о каком-то тревожно-колеблющемся призраке. Так все колеблется, все прежние истины колеблются. Каждый обречен (из ищущих, конечно) проходить через леса исчезающего и временного, пока не достигнет настоящего и вечного. И эти леса именно потому заманчивы и не сразу ясна их временность, – что в них уже лежит предчувствие будущей настоящей истины. Каждый стебель моих теорий, каждый цветок и каждая ветвь говорила мне о Тебе.

Но это было о Тебе и не Ты. Ты – убегающая, блуждающий огонь. Ты замыкалась и исчезала, когда я подходил, и, как только отходил, опять манила и мелькала факелом. Но я любил вечно, неудержимо, стремительно, сознательно: знал, что раскроется круг и будет мгновенье, когда Ты, просиявшая, сомкнешь его уже за мной, и мы останемся в нем вместе, и он уже не разомкнется для того, чтобы выпустить меня или впустить третьего, черного, бегущего по следам, старающегося сбить с дороги, кричащего всеми голосами двойника-подражателя. И вот мы и с нами Бог, и «третий» безвластен. Любовь победила. – Теперь о том, что Ты пишешь. Зачем Ты думаешь, что мне «не нравится», что Ты не миришься с мамой? Этого не может быть. Я понимаю это только как способ выражения. Мне все нравится – без исключений. Если хочешь, если можешь – помирись, это, я думаю, для Тебя лучше. Лучше, чтоб не было натянутых отношений, маленького диссонанса в доме, особенно когда этого не нужно и можно обойтись без него.

«Новый путь» не прислали, это не говорит в пользу компании Мережковских. Думаю, что журнал очень интересный. Нравится ли Тебе и что именно? Занятен Тернавцев. Вероятно, талантлив Розанов, Минский в прозе бледен, хороши некоторые стихи (Сологуб?), а о Толстом и Нитцше по отрывкам и говорить трудно.

Мне лучше, но лучше не буду загадывать на будущее. Напиши, какие у Тебя планы в начале января. Если будешь не в настроении писать, – не пиши. Твое чувство ожидания и невозможной надежды у меня постоянное. Иногда кажется, что Ты вошла и около меня. Завтра напишу еще.

Все кричали у круглых столов,

Беспокойно меняя место.

Было тускло от винных паров.

Вдруг кто-то вошел – и сквозь гул голосов

Сказал: – Вот моя невеста.

Но никто не слыхал ничего.

Все визжали неистово, как звери.

А один, сам не зная отчего,

Качался и хохотал, указывая на него

И на девушку, вошедшую в двери.

Тогда она уронила платок,

И все они – в злобном усильи,

Как будто поняв какой-то намек,

Разрывали с визгом каждый клочок

И окрасили кровью и пылью.

Когда все опять подошли к столу,

Притихли и сели на место,

Он указал им на девушку в углу

И звонко сказал, пронизывая мглу:

– Господа! Вот моя невеста.

И вдруг тот, кто качался и хохотал,

Бессмысленно протягивая руки, —

Прижался к столу, задрожал,

И все, кто прежде безумно кричал,

Услышали – плачущие – звуки.

<25 декабря 1902>

Что ты скажешь про это?

Это – не декадентство? Это не бесформенно. Это просто и бывает в жизни, на тех ее окраинах, когда Ставрогины кусают генералов за ухо. Но это «скорпионисто» и надо будет отдать Брюсову. Здесь не понравится. А мож<ет> б<ыть>, это чепуха? Напиши об этом. Всего важнее, что думаешь Ты.

Т в о й

<22 февраля 1903. Петербург>

Это – вечернее письмо. Мама на панихиде – никого нет. Мне свободно и страшно грустно. Страха нет никакого, он прошел вместе с вчерашним вечером, и ушел в ту же сереющую, туманную ночь, куда ушла Ты. Там он дожидается, может быть вернется, но не сегодня. И совсем не в нем самом деле.

Ты не пугайся, что я пишу Тебе. Все неизменнее, чем когда-нибудь. Но мне вдруг пришло в голову, что написать лучше, чем говорить, о том, о чем я думаю уже несколько дней. Ты во мне чувствуешь эти думы и постоянно спрашиваешь, не «сержусь» ли я, даже иногда говоришь, что я «притворяюсь», когда смеюсь, чтобы что-то такое скрыть. Но это не так, потому что я перед Тобой не притворяюсь, а когда смеюсь, то смеюсь оттого, что весело, или оттого, что Ты близка, или оттого, что мы говорим друг другу смешные вещи. Я люблю Тебя – это так ясно, так неизменно и так само собой разумеется, что говорится только в страстные минуты или в минуты нежного веселья сердца, как дополняющий певучий аккорд. Но это уже не требует повторения как подтверждений – и Ты, я думаю, знаешь это уже теперь до конца.

Но Ты не знаешь, что мне было нужно пройти, чтобы любить Тебя так, как теперь. Этого всего все равно не опишешь и не расскажешь; все это можно только пережить. А то, что пережито, совершенно «вросло», уже неизгладимо и навсегда. Свой «мистицизм» я уже пережил, и он во мне неразделен с жизнью. Может быть, Ты замечала, что, говоря с «людьми», я мало спорю об «основах», про них молчу, прямо-таки «пугаясь хулы и похвал», пугаясь не за самый мистицизм, а за то, что еще лишний раз кто-то совершенно чужой мне, не любящий меня и не желающий вникнуть (таковы все «люди»), будет бередить и возмущать, все равно что без всякой причины и цели (главное – без цели!) делать надрез на живом теле дрянненьким маленьким перочинным ножичком. То же самое и о «стихах». Если кто-нибудь скажет, что стихи не важны, а гораздо, например, важнее «помогать ближним», или: «Как вы можете этим заниматься, когда у вас в университете беспорядки?» (последнее сказал мне покойный В.П. Острогорский, редактор «Мира Божьего», когда я принес ему стихи), – я ничего не возражаю но существу, а скорее стараюсь быть благодушным, если же злюсь, то – про себя. Ибо что же отравляться чужим непониманием. Да, наконец, самый этот «мистицизм» (под которым Ты понимаешь что-то неземное, засферное, «теоретическое») есть самое лучшее, что во мне когда-нибудь было; он дал мне пережить и почувствовать (не передумать, а перечувствовать) все события, какие были в жизни, особенно 1) ярко, 2) красиво, 3) глубоко, 4) таинственно, 5) религиозно. И главное, он дал мне полюбить Тебя любовью, не требующей оправданий, почувствовать перед Тобой правоту сердца, увидать все ближайшие и многие дальнейшие цели этой как будто бесцельной любви (как бывает бесцельна красота в природе… в «Мире искусства»). «Мистицизм» дал мне всю силу к жизни, какая есть (если ее не так много, то это уже лежит в натуре; но, во всяк<ом> случае, она проявилась хотя бы в тех же стихах, а я думаю, что еще сильнее в том, что я чувствую по отн<ошению> к Тебе, ибо и стихи – отсюда). Это – все мое лучшее «я» – лучшее и САМОЕ НУЖНОЕ ТЕБЕ – потому что Тебе НУЖНА моя любовь. Теперь же, когда Ты близка, это и ВСЕ мое «я», потому что нет ни одной области в жизни, в которую бы ни проникала Ты, Твое присутствие, – через этот же самый «мистицизм». <…> Мистики совсем не юродивые, не «олухи Царя Небесного», а только разряд людей, особенно ярко и непрерывно чувствующих связи с «Иным», притом чувствующих не только в минуту смерти, а на протяжении всей жизни.

Не думай, что я один называю именно это «мистицизмом». Это – общее понимание (конечно, не специально ученых философов и пр.). Тут нет точного определения, но его и вообще нет для мистицизма в самом широком смысле, как нет определений для неисповедимых путей Божиих.

Вот что такое «мистицизм». Он проникает меня всего, я в нем, и он во мне. Это – моя природа. От него я пишу стихи.

Через него я полюбил Тебя. Бог один знает, как это произошло. И оттого я всегда говорю, что в моей любви к Тебе – необыкновенное. Непрестанно люблю, как молюсь. Знаю, что это не просто любовь – не такая, как между неведающими и неверующими. Я ЗНАЮ многое, БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ. Дай Бог, чтоб узнал еще и еще больше. Влади<мир Серг<еевич> Соловьев, человек редкой учености и энциклопедической образованности, по ночам плакал и молился розовой тени. Мне каждая вечерняя заря приносит неслыханное обетование о Тебе.

Все неизменно. Но невыразимо грустно, когда Ты изгоняешь из меня меня же самого, как бесов. Если хочешь, мы не будем говорить о тайнах. Нам много можно говорить о будущем счастье, в реальность которого я верю совершенно. Но только позволь мне не убивать себя самого, свою душу, которая вся направлена к Тебе одной. Когда Ты говоришь «пожалуйста, без мистицизма», Ты как будто произносишь смертный приговор над моими стихами даже. А они поют Тебе и о Тебе.

Вот все – и прости меня. В понед<ельник> я буду ждать Тебя в 2 часа между курсами и 1-й линией В<асильевского> О<строва>. А сегодня я буду Тебе и о Тебе молиться.

Т в о й

22 февр<аля> 1903. СПб. Вот, я написал стихи перед письмом. Теперь после письма уж не так грустно. Я люблю Тебя. Я молюсь Тебе.

Снова иду я над этой пустынной равниной.

Сердце в глухие сомненья укрыться не властно.

Что полюбил я в Твоей красоте голубиной, —

Вечно прекрасно, – но сердце несчастно.

Я не скрываюсь, что плачу, когда поклоняюсь,

Но, перейдя за черту человеческой речи,

Я и молчу – и в слезах на Тебя улыбаюсь —

Проводы сердца – и новые встречи.

Снова нахмурилось небо – и будет ненастье.

Сердцу влюбленному негде укрыться от боли.

Так и счастливому страшно, что кончится счастье,

Так и свободный боится неволи.

<22 марта 1903. Петербург>

Моя Дорогая, Радость моя, мне вдруг показалось ужасным не видеть Тебя два дня. Если сколько-ниб<удь> возможно, приходи завтра вечером (воскресенье). Буду ждать у конки от 8-ми до 9-го (у моста). Если нельзя, или не хочешь, напиши. Может быть, я могу прийти в понедельник) вечером? Кроме того, во вторник угрожает опасность раннего прихода Катиньки. Если Тебе лучше завтра вечером быть дома, в как<ом) – ниб<удь> отношении, прошу Тебя, не приходи, а только напиши относительно понедельника – могу я прийти, или нет. Прости за растрепанность письма. Мне почему-то немного страшно; Ты сегодня была грустная, тихая, ленивая и озабоченная. Я скоро уйду в «Нов<ый> путь», там будут чужие и далекие сердцем; а когда я уйду, будет казаться особенно несправедливым, что я не сейчас же увижу Тебя. Зачем, ах, зачем Ты беспокоишься за меня относительно) г-жи <З.Н.> Гиппиус, или кого бы то ни было! Если бы Ты знала, до какой степени я не могу сравнивать Тебя со всеми остальными! Если бы Ты была уверена в моей уверенности и верности! Если бы Ты не сомневалась, как я хочу, чтобы все осталось позади и далеко от нас двоих, до какой степени все это часто просто давит однообразием; знаю наизусть, кто что скажет. Спорить и разговаривать просто лень. Защищаться не стоит. Пускай все отдалится и, хоть на время, забудется. Остаться с Тобой – прямая и несомненная цель.