Александр Алексеев

Падение с яблони. Том 2

К счастью, в этот раз его уже никто не воспринимал. А нас с Харьковским он даже повеселил.

Всем вместе было тесно, мокро, но тепло. Женские тела творили чудеса, кипятили нашу кровь и отгоняли предательский сон. Во сне мы бы точно окоченели. Как Дешевый, который взвыл еще в ночи и страшной руганью разбудил весь лес.

В холодном рассвете все казалось синим. И деревья, и лица, и пустые бутылки, и Дешевый, выжимающий из них последние капли. Стуча зубами, мы быстро снялись со стоянки, взвалили на плечи отяжелевшие рюкзаки и рванули на остановку.

* * *

Где-то в восемь мы простились с подругами и с Дешевым. И потом с Харьковским помчались к нему домой. И на полпути дождик незаметно иссяк, а над домами выкатилось красное солнце.

– Может, вернемся в балку? – предложил восторженный Харьковский.

– Только без Дешевого, – сказал я.

И мы прошлись по гнилым костям товарища. И решили, что последний раз имеем с ним дело.

– Он мне все испортил! – сообщил Харьковский. – Вернее, он испортил настроение Маринке. И она уперлась рогом. Ни в какую!

– И мне он устроил облом, – пожаловался я. – Заснул, свинячья морда. Не мог хотя бы на час у себя задержать Любашу.

Не успели мы зайти к Харьковскому, как следом явился мой отец. Оказалась, Рыжая обо всем ему уже сообщила. И он уже второй день разыскивал меня.

Пришлось пережить еще одну грозу.

122. Письмо

6 мая. Воскресенье.

Подписано ровным и совершенно незнакомым почерком. Это оказалась Галя Петухова с приветом из своего родного хутора.

Здравствуй, Леша!

С огромным чистосердечным приветом и массу лучших пожеланий к тебе Галка!

Во-первых спешу сообщить, что я жива и здорова, и что и тебе желаю того же. Вот выбрала свободную минуту и пишу тебе письмо. Ты думаешь с какой это стати я решила тебе написать. Понимаешь Леша в Таганрог я больше никогда не приеду и больше не увижу Славку Харьковского да и тебя тоже. Ты мне пожалуйста напиши где он там и как он. Вобщем напиши все за него. Помнишь Леша я тебе говорила чтобы ты передал ему чтобы он пришел ко мне в пятницу до свитофора в 8 часов. Так он не пришел. А потом в субботу в 4 часа я уехала.

Леша я тебя очень прошу напиши мне все за него. Мне это очень надо. Понимаешь я ему хочу написать письмецо.

Ну немного о себе. Работать я буду на ферме молодой дояркой. Буду доить коров. Знаешь тянет туда к вам в Таганрог, но я теперь туда и ногой не ступлю. Знаешь почему я оттуда уехала? Меня там чуть не прирезали, руку немного зацепили ножом. Но я еще жить хочу.

Ну что тебе еще написать? Погода у нас прохладная. Вчера прошел дождь. Сегодня небольшой ветерок и светит солнце. Леша если Славик никуда не уехал то дай ему мой адрес, хорошо? А ты мне тоже пиши. Если увидишь Сопилкина и Дешевенко передавай им привет и конечно же Славику Харьковскому.

Да Леша если ты сможешь то вышли мне ту картину когда ты меня срисовывал, она мне очень нужна. Только вышли обязательно. Ты же мне ее подарил но я ее у тебя тогда забыла.

Ну у меня пожалуй все.

Леша отвечай сразу же, жду с нетерпением.

26.4.73 г.

Конечно, если судить по орфографии, можно подумать, что письмо писала иностранка, но под диктовку нашей любимой Гали. И удовольствие от этого я получил не меньшее, чем некогда от Надиных посланий.

Я тут же написал ответ и вложил в конверт рисунок. И представил себе, как она покажет его своим подругам-дояркам и как те раскроют рты. А она расскажет им, какую богемную жизнь вела в Таганроге. А может, и не расскажет. Не знаю. Но вряд ли этот рисунок ей понадобился, чтобы показать его маме.

Последний раз видел Галю в тот день, когда мы собирались в поход. Она поделилась со мной тревогой по поводу охлаждения к ней Харьковского. И просила устроить встречу. Но тогда нам было не до этого, и я отделался пустыми обещаниями. Даже Харьковскому ничего не сказал. Просто забыл.

Потом я слышал, что она уехала домой, но настоящей причины не знал. И поэтому сейчас я попросил ее подробнее рассказать о том, что произошло с ней в Таганроге.

123. Я заслуживаю аплодисменты

12 мая. Суббота.

В обед подходим с Сопилой к бурсе. Осторожненько так подходим, чтобы не нарваться на мастачку. Потому что задумали грешное дело – закончить трудовую неделю еще одним прогулом. И вдруг навстречу Лариса Васильевна!

Не видел ее с последнего экзамена. И наверняка бы не умер, если бы не видел ее еще сто лет.

Она двигалась по другой стороне улицы, не одна. В сопровождении своего чичисбея. Я сделал вид, что не вижу ее. И тут же услышал:

– Соболевский, иди-ка сюда!

Я остановился, посмотрел на нее и послал ей радостную улыбку. Затем любезно поинтересовался, зачем это вдруг ей понадобился еще один мужской объект.

– Иди сюда быстро! – повторила она со строгостью, которой позавидовала бы мастачка.

Я понял, что речь пойдет о Данте. И, дав Сопилкину знак следовать за мной, перешел дорогу.

– Ты когда принесешь книгу, Соболевский? – начала она.

– Здравствуйте, Лариса Васильевна! – отразил я атаку.

Ее обожаемый торчок отошел в сторонку и, приняв позу терпеливого ожидания, волчонком покосился на меня.

– Учти, Соболевский, – продолжила англичанка, совершенно напрасно буравя меня глазами, – я приеду к тебе в Дарагановку! Сама приеду! И завтра же!

– Приезжайте, Лариса Васильевна! Вы же знаете, я всегда рад вас видеть.

Ей очень хотелось сказать мне что-нибудь убийственное. Может быть, даже зубами вцепиться в лицо. Но сдерживающий фактор стоял за спиной. И тоже, кстати, сопел от возмущения. Наверняка ему хотелось проявить себя.

Она проговорила с умеренной строгостью:

– Ко мне можешь приходить в любой день. Ты знаешь, где я живу. В училище я бываю три раза в неделю.

– Хорошо, Лариса Васильевна. Я, правда, бываю всего один раз, но ничего, думаю, когда-нибудь встретимся. А за книгу не беспокойтесь! Я отношусь к ней бережно. Как к женщине.

Она была в замешательстве. Тот, за спиной, ей здорово мешал.

И я повернулся, чтобы уйти. И вдруг услышал его голос:

– Ну, ты понял, что тебе сказали?!

Словно это я был первогодкой, а он уже заканчивал бурсу! Меня как обухом огрели по башке. Чуть не задохнулся от взрыва чувств. И, наверное, поэтому не смог ничего сказать.

Некоторое время я смотрел на него округленными глазами. Смотрел на его ровный пробор, аккуратно уложенные волосы со следами расчески, на его молочное лицо и на черненький пушок над верхней губой, из которого он, видимо, спешил оформить усы. И он потянул меня к себе. Я подошел, взял его за локоть и тихонько сказал:

– А кто тебя просил совать сопливый нос в чужой разговор?

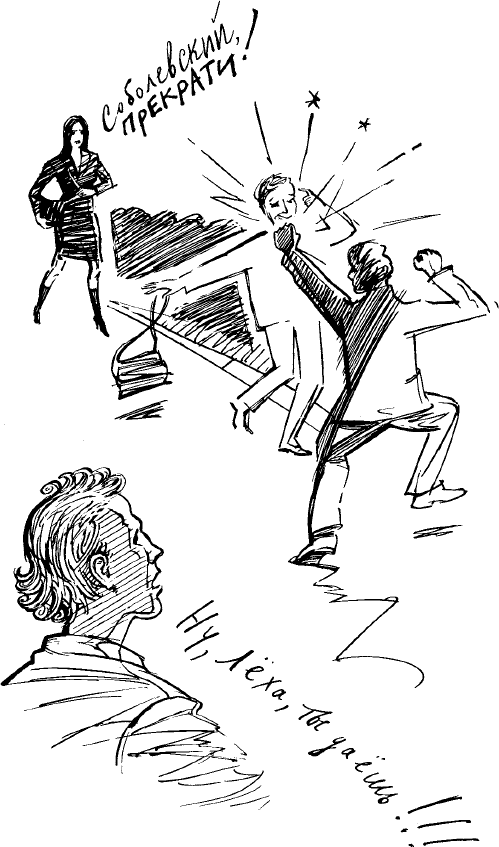

С этими словами резко развернул его и что было силы врезал коленом под зад. Молодец отскочил на несколько шагов и выронил из рук свой пузатый портфель.

– Соболевский, прекрати! – закричала англичанка.

Но в голове уже громко стучали молотки. Стучали гневно, с нарастающей силой.

Мальчишка в растерянности кинулся поднимать портфель, но потом передумал и бросился на меня. Махнул раза два в воздухе неуклюжими руками и раскрыл свою физиономию для удара. И я ударил. Сильно и точно, от всего сердца.

И он буквально сковырнулся. Перелетел через стриженый кустарник, упал и тут же вскочил. Волосы его безобразно взлохматились, молочное лицо окрасилось розовым, из одной ноздри вытекла капелька крови.

– Соболевский, прекрати, я сказала! Прекрати немедленно! – где-то вдалеке продолжала кричать англичанка.

Но меня уже охватила дрожь, в глазах поплыла рябь, голова превратилась в одну большую наковальню.

– Теперь ты понял, как обучают правилам хорошего тона? – сказал я пацану, который в полной растерянности метался за кустами.

Он шмыгнул носом и окрысился:

– Не понял! Не понял!

И я тут же достал его через кусты. Сильнее прежнего. Он рухнул навзничь на перекопанный газон. И на этот раз поднялся не скоро. От агрессивности его не осталось следа. На лице был только страх.

И я сказал ему почти доброжелательно:

– А теперь, козлик, постарайся обходить меня стороной. Буду бить тебя при каждой встрече.

И больше не смотрел на него.

– Соболевский!.. Я этого так не оставлю! Я заявлю в милицию! Ты за это ответишь! – все еще орала англичанка.

– Заткнитесь, Лариса Васильевна! – сказал я с такой злобой, что она тут же заткнулась.

Не глядя на нее, я тронул Сопилу за плечо, и мы пошли прочь.

– Молодец, Леха, молодец! – восторженно твердил по дороге Сопилкин. – Я бы его вообще убил!..

Неприятная дрожь долго не проходила. И я молчал. А кто-то сидящий во мне радостно аплодировал.

124. Явное стремление к постоянству

2 июня. Суббота.

Итак, вчера был первый день лета. Мне исполнилось восемнадцать.

Такое впечатление, что этот самый изумительный в году день стал потихоньку терять свою прелесть. Раньше я ждал его уже с зимы, а теперь вот даже не заметил. Не заметил не только как он подошел, но и как прошел!

Я поднялся в шесть у Харьковского. Лил дождь. За последнее время он уже осточертел, этот дождь. Даже если его и нет, все равно смотришь на небо и ждешь, когда он пойдет. А это все равно, что он идет.

Спать не хотелось, и мы вышли прогуляться. Зашли на хату к Дешевому. Там уже бухали. Мы присоединились. Дешевый принялся вспоминать о походе как о самом светлом празднике в своей жизни. И под завистливое внимание тех, кто там еще не был, стал строить новые планы.

А я вдруг очень ярко вспомнил Любашу. И страшно захотел ее увидеть. Я забыл, когда последний раз видел ее. Вспоминал ее часто, но ноги почему-то не доходили до 27-го переулка. И тут я плюнул на все и пошел к ней.

Любаша была очень удивлена, но еще больше обрадована. Она побежала переодеться и вскоре вышла со свертком в руках.

– Это тебе, – сказала она.

– Мне?

– Ну да. У тебя же сегодня день рождения. Поздравляю!

Честно говоря, я не помню, что когда-нибудь говорил ей о своем дне рождения. Это было очень приятно, и я расцеловал ее.

В Любашином свертке оказался галстук, одеколон и носовой платок. Это был единственный подарок, который я получил в этот день. Неделю назад еще мать преподнесла мне рубашку. Она всегда дарит что-нибудь наперед.

Я сунул сверток в карман пиджака, и мы отправились гулять.

Прогулка затянулась до трех ночи. И могла бы вообще продолжиться до утра.

Любаша в последнее время как-то преобразилась. И меня потянуло к ней сильнее прежнего. Я целовал ее без устали.

И уже у дома заговорили с ней о предстоящем походе. Я открыто сказал, что каждое утро молю бога о хорошей погоде, потому что хочу быть с ней.

– Я хочу тебя, Любаша! Очень тебя хочу. Сил уже нет никаких. Я поэтому и редко прихожу к тебе, чтобы не дразнить зверя…

Она смотрела на меня без всякого страха, смотрела широко раскрытыми глазами, терлась об меня и сдерживала радостную улыбку.

И потом сказала:

– Я тоже тебя очень хочу.

Ничего не пообещала. Только это вот и сказала.

И я подумал, что этого достаточно.

125. Игра

10 июня. Воскресенье.

Если уж так устроено, что люди наполовину состоят из женщин, то вполне логично, что половина мыслей мужчины направлены на противоположный предмет, то есть на женщин. Но если учесть, что в старости оно уже и ни к чему, то, выходит, основной груз женской проблемы как раз и выпадает на мой возраст.

И вот мы, бедные, волочим этот непомерный воз. Вчера опять вернулись из Залевской балки…

Теперь в наш мужской состав с полным правом включился Сопила. От Дешевого отделаться не удалось. Он убедил нас, что перевоспитался.

Леночка с ним так и не прижилась. Причину своего дурного поведения подлец свалил на нее. Она не имела возможности возразить, потому что отсутствовала при этом. И мы ее исключили. Дешевый должен был о себе позаботиться сам. До последнего момента он ходил с кислой рожей и разводил руками. Пока девочки сами не подогнали ему Галчонка.

Галчонок этот был веселой, умной и подвижной девчонкой с большими восторженными глазами. И если повнимательней вглядеться в них, то можно было сразу увидеть, что Дешевому там делать нечего.

Сопила свою проблему решил самостоятельно. Урвал, как он выразился, в первой группе самую зазевавшуюся. Ею оказалась Ира Коробко по кличке Кнопка. Очень добрая и спокойная девочка, не какая-нибудь там выскочка. И в группе у себя она была бы совсем незаметна, если бы не нахватала больше всех двоек. Однако я, как и Сопила, считаю, что не пятерки украшают девушку. Это не те оценки, за которые наш брат их любит.

Костяк женской половины составили боевые подруги Марина Бисюхина и Люба Матвеева – моя Любаша.

* * *

После дождей Залевская балка выглядела как невеста в зеленом наряде. Все цвело, пело и благоухало. Так что сразу же мы ощутили себя в райском саду. А наше излюбленное место вновь подернулось девственностью.

Лагерь из четырех палаток мы разбили быстро и со знанием дела. Каждый отвечал за свое жилище, и поэтому все старались. Девчонки тем временем колдовали над столом.

Спиртные запасы в этот раз были увеличены с учетом двух добавившихся ртов и средней нормы, за которую был взят аппетит Дешевого.

Солнышко еще не успело спрятаться, а мы уже повеселели и за-хорошели.

Только Дешевый приуныл. Его Галчонок наотрез отказалась пить.

Выручила Марина. Она выпила все за свою юную подругу. А потом стала дурачиться с Дешевым. Тот позабыл обо всем на свете, стал зажимать ее самым откровенным образом и в конце концов утащил в свой вигвам.

Завидев это, Харьковский схватил Галчонка и уволок к себе. А Сопила, испугавшись за свою Кнопку, тоже поспешил ее упрятать.

Только мы с Любашей еще долго сидели у костра. Потягивали вино и целовались, тихо и мирно. И пьянели пьяней обычного.

А когда уже забрались на ночлег, я попытался раздеть ее. Она не захотела. Тогда я повторил ей то, что говорил в день своего рождения. Она тоже повторила, что хочет меня, но убрала мою руку со своих ног. Я спросил, почему она так неразумно поступает. И она ответила, что сама не знает.

Я принялся ломать свою пьяную голову над этим противоречием. И очень скоро пришел к выводу, что мне необходимо довести ее до экстаза, когда она потеряет свой глупый разум.

Где-то через час непрерывной атаки, уже с опухшими губами, я повторил дерзкую попытку. И убедился, что разум ее ничуть не ослаб. Но сдвинулся. На нее напала игривость. Самый важный и серьезный момент жизни вместе с моими титаническими усилиями был переведен в какую-то идиотскую шутку.

И еще черт знает сколько времени прошло. Я два раза подкреплялся вином и двадцать раз возобновлял всевозможные провокации, неожиданные налеты и затяжные осады. Бастилия не сдавалась.

Уже под утро я спохватился и понял, что в этой борьбе лишился главного – того удовольствия, которое получал от Любаши раньше. И тут же подумал: стало быть, и ей тем самым что-то подпортил. Здесь, видно, и скрывался корень моего поражения.

На этом я уснул.

Наутро оказалось, что Марина все-таки ночевала с Харьковским. И у них происходило примерно то же, что и у меня с Любашей. Дешевый промучился с Галчонком и вылез из палатки с красными глазищами и набрякшей, как фурункул, физиономией. Вылез на четвереньках и сразу же бросился опохмеляться. У Галчонка же был такой вид, будто она вышла на свет после сеанса веселой комедии. И вообще, я подозреваю, что она пишет стихи.

И только на палатке Сопилы, как мы скоро убедились, всю ночь сидел крылатый паршивец Амур. Не знаю, чем они его так завлекли, что он больше ни к кому не захотел отлучиться. Только уж очень постарался сорванец. Даже перестарался. И утром Сопила общался с Кнопкой так, будто прожил с ней совместно как минимум лет десять.

Она ему из палатки:

– Вадик, иди сюда!

Он, вытирая губы от свежевыпитого вина, кидает ей через плечо:

– Отстань!

Хотя еще вечером все слышали:

– Вадик, подай мне колбаски…

– Пожалуйста, Ирочка! Дай-ка налью тебе еще глоточек. Ну, дай теперь поцелую. Вот покушай салатик. А помидорку хочешь? Нет? А может, еще глоточек? Дай поцелую…

В общем-то, я обратил на них внимание не потому, что перемена эта показалась дикой, а потому, что перемена эта навеяла мне интереснейшую мысль. Я понял вдруг, чего не хватает у нас с Любашей! Как раз того, чем здесь, в нашем круге, не пахнет вообще, – любви и нежности. Красивой и глубокой человеческой любви. Той самой, которая заполнила бы все наши паузы и недомолвки и ответила бы на все немые вопросы.

Глупо с моей стороны ожидать, чтобы девочка вот так в шутку, в порыве общего веселья, со смехом взяла и лишилась своей девственности, которая, быть может, дорога ей, как вся предшествующая жизнь. Я, конечно, не охотник за целками, мне эта драгоценность ни к чему. Но одно дело сидеть и здраво рассуждать сейчас за письменным столом, другое – быть там в пьяном чаду с ней вдвоем.

Мне хотелось знать, какую цену заломит молчаливая Любаша за то, что от природы ей досталось бесплатно и от чего нет пользы ни для ее красы, ни для ее здоровья. Что будет мне стоить то, что даром не нужно? И я первым назвал свою цену – любовь!

Играть в любовь – дело нехитрое. Начал с того, что посмотрел на объект другими глазами, липкими и приставучими. Любаша быстро это заметила. Глаза ее оживились и стали чаще находить повод встречаться с моими.

Когда все покатывались со смеху после какой-нибудь идиотской выходки, мы тоже смеялись. Но при этом смотрели непременно друг на друга. И в глазах наших этого смеха становилось все меньше и меньше. Глупое веселье в них сменялось нежностью.

Скоро я почувствовал, что теряю активность в потехах. Перестал бороться с девочками и материться с мальчиками. Любаша, никогда себе подобного не позволявшая, оценила это.

Наши поцелуи тоже преобразились. Мы стали целоваться, глядя друг другу в глаза. Надо заметить, что поцелуй, сопровождаемый взглядом, вызывает более объемное чувство и даже несет в себе какой-то смысл. Это совсем не то, что сосание вслепую. Такими смотрящими поцелуями можно разговаривать, не произнося при этом глупых слов. И можно общаться долго, часами. Можно быть со всеми вместе, нести всякую ахинею и в то же время разговаривать только друг с другом.

У меня было ощущение, что я сделал открытие, причем великое. Мы с Любашей будто приподнялись над всеми, мягко парили в воздухе и снисходительно наблюдали за глупо резвящейся компанией.

К вечеру уже требовалось что-то сказать. Выбрать момент было несложно, потому что мы не отлипали друг от друга. И я сказал очень тихо на самое ушко, почти шепотом:

– Что это с тобой сегодня, Люба? Ты такая хорошенькая… Не могу от тебя глаз оторвать.

И в подтверждение сказанного расцеловал ее лицо. И по этому же лицу увидел, как ей стало хорошо!

Но сказала она всего лишь:

– Не знаю…

– Еще вчера ты не была такой.

Она пожала плечами, не сводя с меня восторженного взгляда. А губы ее, чуть припухшие от затяжных схваток со мной, продолжали вздрагивать, показывая свою полную боевую готовность.

И она пробормотала:

– Не знаю…

– Это хорошо, что ты говоришь правду. Я тоже не знаю. Но во мне точно что-то перевернулось.

– Да, наверно… Ты тоже сегодня изменился, – сказала она.

– Изменился? Как?

– Не знаю. Такой хороший…

– А был? Был плохой?

Вместо ответа она засмеялась и доверчиво прижалась ко мне грудью. Это была неосмотрительная доверчивость. У меня возникло ощущение, будто она забралась ко мне под одежду и обвилась вокруг меня голым телом.

Тогда я прильнул губами к ее уху и прошептал:

– Срочно ныряем в палатку!

И мы тут же укрылись от всего мира.

Я был уже в предчувствии победы. Не то чтобы торжествовал, как дурень, но обрадоваться успел. И даже черкнул в своем воображении несколько вариантов возможного развития событий. И каждый из них пробирал до мозга костей.

Как я целовал Любашу! Из камня бы выступили слезы от этих поцелуев. Как я целовал ее!

Этим я пытался блокировать ее контролирующий центр, расположенный, по всем признакам, в голове, которая была захвачена мною безраздельно. Я был уверен, что через двадцать минут она свихнется, а через полчаса заплачет и закричит: «Я больше не могу! Я хочу тебя!» И станет рвать на себе одежды и на мне штаны.

Но время шло. Кстати, очень медленно. И штаны мои рвались изнутри, и давление во мне росло, так что можно было двигать паровоз. И, наверное, в тот миг, когда у нормального мужика обычно срывается клапан и кипящая кровь ударяет в голову, чтобы превратить его в зверя, в тот самый миг я вдруг услышал над ухом ее ангельский голос:

– Не надо.

Сначала я даже не понял, к чему относятся эти слова. Может быть, кто-то через палатку скребся ей в спину. Или она просто бредила. Но нет. Я был с ней совершенно один, а она была полностью в своем уме. Смотрела на меня и повторяла это мне:

– Не надо, Леша.

Оказалось, моя рука уже вовсю орудовала у нее под юбкой. Чего я даже не заметил. Я, конечно, немедленно остановил этот произвол, но покидать объект пока не стал.

Этот неожиданный поворот несколько смутил меня. И, чтобы предотвратить в завоеванном районе появление ее руки, пошел на некоторую хитрость.

– Я просто хочу тебя поласкать, – сказал я.

Не знаю, как это прозвучало. Но почувствовал я себя попрошайкой.

Какое-то время она молчала, тяжко вздыхая. Затем очень слабо, будто по инерции, пролепетала:

– Не надо. Лучше не надо.

Но в этом умирающем голосе я услышал значительно большее: «Не могу уже бороться с тобой. Делай что хочешь».

И я принялся заискивающе гладить ее трусики, как собачонку, которая в любой момент могла тяпнуть за палец. И в то же время, чтобы не дать ей больше повторить свое «не надо», ожесточенно целовал ее губы. Все мои ощущения, мыслимые и немыслимые, сосредоточились теперь в руке. В ней одной теперь поместились и губы, и язык, и глаза, и уши, и мой воспламененный мозг. Все было там, на передовом крае!

Я карабкался где-то в жаркой и тесной пещере, упирался изо все сил, полз на брюхе, затаившийся и невидимый. И даже не дышал, опасаясь разбудить спящего дракона. Я продвигался медленно, в час по миллиметру. И на захваченной поверхности цеплялся, как паук, раскидывая конечности и впиваясь в жаркую мякоть, чтобы не соскользнуть вниз. И не таинственный запах возбуждал мое упорство, не инстинкт пола, не голод, не жажда – я рвался к своему освобождению! Адские муки терзали меня изнутри, страшнее, чем муки Тантала. Я должен был вырвать себя из собственного тела.

Но для этого мне следовало погрузиться в заколдованный колодец, упрятанный за лесами и болотами, никому не доступный и никем не видимый.

Я приближался. Подо мной уже был крутой холмик, обтянутый шелком. И, взобравшись на него, сквозь толщу мха я уже почувствовал выступающую влагу. Я был совсем у цели! И тут откуда-то издалека долетел глухой предупредительный голос:

– Не надо.

Но пальцы уже сорвались, скользнули под резинку, туда! – вовнутрь, в кипящее жерло.

Любаша дернулась, как от боли, и вскочила. Подобрав юбку, уселась в угол палатки и сжалась.

– Не надо!.. Не надо!

Я чувствовал на среднем пальце приятный холодок. Он был мокрый. Он уже побывал там! Мой маленький самоотверженный герой. И теперь он с полным правом опять решительно тянул меня туда!

Смеркалось. В темной палатке я почти не видел Любашиного лица. Но совершенно точно угадывал его выражение. Оно было растерянным, испуганным и немного виноватым. Видимо, я напоминал ей хищника, к которому ее тянуло.

Да и не очень она ошибалась. Во мне бушевали и грызлись меж собой все виды хищников, от крысы до льва. Какое-то время нестерпимо хотелось броситься на нее, даже хотелось ударить ее! И еще хотелось упасть и отвернуться, затаить обиду, чтобы она еще больше прониклась своей непонятной виной. Я не знал, чего мне хотелось.

И поступил так, как поступал всегда. Я решил снять с себя напряжение разговором. Напряжение – это плохой помощник в сложных и тонких делах.

– Вот видишь, Любаша, как ты на меня действуешь! – сказал я укоризненно. – Ты очень плохо на меня действуешь. Я, всегда такой спокойный, воздержанный, культурный, – и вдруг лезу в чужие трусы, без разрешения, по-воровски… Ужас! Как ты разлагающе на меня действуешь, Люба! Я только на минуту расслабился, только отключился, забылся… А все остальное было по твоему приказу!

– Неправда… Я же говорила, что не надо.

– Люба! Если бы люди всегда делали, что им говорят, то на земле бы и вообще не было никаких людей, кроме Адама и Евы. Но ты права, ты здесь тоже ни при чем. Ты просто слабая неопытная девочка, ты даже не знаешь, что в тебе живет страшный и хищный зверь, который пожирает и тебя, и меня. Ты ему уже полностью принадлежишь. Это он на мне еще ломает зубы. А ты уже давно в его лапах. Но я бы его прикончил сейчас, если бы ты не помешала. Ты ведь ему бессознательно подчиняешься. Закрываешь от меня вход туда, где я бы его застиг врасплох…

Любаша уткнулась губами в колени и озадаченно притихла, потупилась.

– Нет, – сказал я, – мне надо немножко отойти от тебя, перевести дух. Пойду опрокину стаканчик. Ты не хочешь?

– Нет-нет, я посижу здесь…

– Ну, посиди. Подумай над тем, что я сказал. Это очень важно.

Она оставалась неподвижной и сжатой, словно боялась шелохнуться, чтобы не растерять своих внутренних ощущений.

* * *

У догорающего костра сидел унылый Дешевый и сосал из горлышка вино. Наступавшая ночь не сулила бедняге никакой радости. Было похоже, что всю энергию он выплеснул за день в глупом веселье. И теперь, догорая вместе с костром, он делал бесплодные попытки зарядиться из бутылки. Я забрал ее у него и допил.

Мы поговорили.

Оказалось, что Сопила уже дрыхнет со своей Кнопкой. Харьковский опять зацепил Галчонка, а Маринка вытурила Дешевого из собственной палатки. Она нагло заявила, что намерена выспаться.

Первым моим желанием было поднять лагерь в ружье и провести зарницу вокруг костра. Потом вспомнил Любашу и выкинул эту мысль.

Дешевый между тем спросил:

– Ну а у тебя хоть как дела? Ты свою Целку Матвеевну уже трахнул?

Я успокоил его:

– О чем ты говоришь! Там нужно вызывать бронетанковое подразделение. Нам с тобой судьба – только пить.

Дешевый охотно с этим согласился, и мы с ним открыли еще бутылочку.

– Эх, Леха! – воскликнул он с печалью и восторгом. – Давай нажремся с тобой как свиньи! Ты тут один человек! Ты единственный, с кем я бы с удовольствием нажрался!

Слышать это было приятно. И я приложил усердие, чтобы желание его поскорей исполнилось. А поскольку Дешевый ничем, кроме сигарет, не закусывал, вскоре он уже начал укладываться на землю. И при этом страшно разнылся. Заявил, что на всех в смертельной обиде и что в знак протеста он будет спать тут под открытым небом, как собака. И растянулся у потухшего костра.

Я, уставший от общения, накинул на него одеяло и вернулся к Любаше совершенно протрезвевшим.

В палатке было темно, и мне пришлось нащупывать ее руками. Любаша, казалось, за это время так и не шелохнулась.

– Как у тебя дела? – спросил я.

– Нормально, – ответила она севшим голосом.

– И у Дешвого нормально, – сказал я.

Она промолчала.

Я добавил:

– А у меня вот не нормально.

Она опять промолчала. Но в этот раз я почувствовал, как она насторожилась.

И я продолжил:

– Черт! Как-то нехорошо мне… Что-то внутри…

– Тебе не надо было пить, – сказал она осторожно.

– Да нет уж! Пить как раз и надо было. Иначе бы совсем озверел!

Ничего ужасного со мной, конечно, не происходило. Просто было неприятное чувство внизу живота, как будто ныл мочевой пузырь. Я связал это с перевозбуждением. И теперь вот надумал свалить всю вину на Любашу. Она, видимо, уже слышала, что нечто такое в подобных случаях может происходить у мужчин. И насмерть перепугалась.

– Я же говорила, что не надо…

Мне стало смешно, и я обнял ее.

– Любаша, что за глупости! Как это не надо? Надо! Надо!

Но она только сжалась и напряглась, словно не хотела выпускать из себя черта, который все это время сидел в ней и неизвестно что вытворял.

Я оставил ее и подумал: «Может быть, она хочет сказать мне то, что однажды я уже слышал, – сначала женись, а потом хоть ложкой хлебай?.. Может, она не решается это сказать?»

И я сказал:

– Люба, а ты не против выйти за меня замуж?

Она почему-то промолчала.

Я добавил:

– Или у тебя ко мне есть какие-то претензии?

Она упорно молчала.

Я наседал:

– Любаша, скажи честно, ты меня любишь?

– Чего это ты вдруг об этом?

– Ну хорошо, не буду. Если тебе не нравится, – сказал я и умолк.

А сам подумал, что я о ней ничего не знаю. Кроме того, что она работает кем-то в каком-то цехе и приехала откуда-то из Краснодарского края.

И я сказал:

– Любаша, расскажи мне о себе.

Ответа не последовало. Но я чувствовал, что она собирается с мыслями. И ждал. Наконец она сказала:

– А чего рассказывать?

– Ты меня любишь?

– А что?

– Да так… Хотелось поговорить. Но ладно. Отдыхай. Ложись рядышком, не бойся.

Она молча улеглась. Я накинул на себя и на нее одеяло, закрыл глаза и очень быстро стал проваливаться в бездну.

И уже во сне видел, как она осторожно жалась ко мне, приподнимала голову и боязливо целовала мой висок… А потом уже собралась с духом, привстала, склонилась надо мной и едва слышно коснулась губ. Почувствовав на себе тяжесть ее груди, я успел еще подумать, не повторить ли попытку. Однако я действительно уже спал.

Всю ночь мне снились прохладные ручьи с хрустальной водой, до которой я никак не мог дотянуться. И проснулся я от страшной жажды. Во рту было сухо, будто ночью мне туда сыпанули химикатов осушающего действия.

Светало. Вокруг была мертвая тишина. Я хорошенько продрал глаза и увидел, что Любаша сидит рядом, аккуратно причесанная. И внимательно смотрит на меня.

Я не мог понять ее взгляда, но чувствовал в нем что-то хорошее. Такое, отчего мне сделалось намного легче.

– Ну как ты? – спросила она тревожно.

– Нормально. Только хреново.

– Ты так скрипел зубами… Я испугалась.

– Это бывает. Не страшно. Тут случайно нет водички?

– Сейчас принесу.

Она проворно выскочила и через минуту вернулась. Я взял у нее бутылку с холодной водой и стал пить. Было очень приятно лежать, распластав горящее тело, и, приподнявшись на локте, медленно заливать пожар и наблюдать, как он угасает. Я замычал от удовольствия. Но не потому что стало слишком хорошо, а потому что рядом сидела Любаша, наблюдала за мной и переживала за мое состояние. Как много было в ней материнского!..

Опустошив и отбросив бутылку, я откинулся и всем своим видом потребовал ласки. Страшно хотелось, чтобы ласкали мое измученное тело.

И Любаша охотно исполнила это. А я все еще тихонько мычал.

Время от времени она отрывала от меня голову, приподнимала ее и смотрела на меня с восторгом. Будто тем, что напился, я спас ее от неминуемой гибели.

Когда же я окончательно очухался, снаружи уже доносились звон бутылок и громкие чертыханья Дешевого. И мне почему-то захотелось к нему, захотелось выпить с ним, поднять весь лагерь и повеселиться.