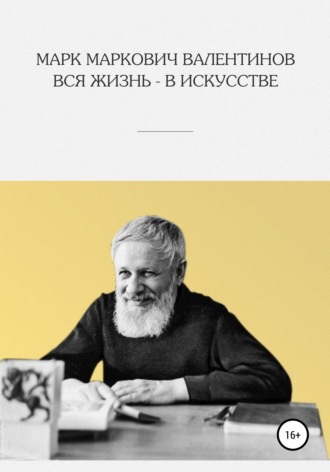

А. Н. Донин

Вся жизнь – в искусстве

Нижегородский Андроников

О.Н. Томина

У каждого времени есть свои приметы и герои. В те далекие «шестидесятые», о которых с такой пронзительной и светлой печалью вспоминают счастливцы, кому повезло застать эти времена, наш город жил в атмосфере необычайного общественного подъема, социального оптимизма и неподдельного патриотизма.

Наивно и безгранично веруя в обещанный «нынешнему поколению» коммунизм и готовясь к его «достойной встрече», горьковчане с энтузиазмом занялись духовным самосовершенствованием, с небывалой тягой устремились к образованию, науке и культуре. Переполненные читальные, театральные, концертные и кинозалы, очереди по записи в кассах накануне открытия сезонов – приметы того времени. Билеты и абонементы в вузах города закупались сотнями. Молодые люди знакомились в библиотечных залах и своих любимых на свидание приглашали в театр или на концерт. Это было престижно! Классическая музыка звучала повсюду: в филармонии, во дворцах культуры, цехах заводов, сельских клубах, летних парках. Открытая музыкальная эстрада на Волжском откосе собирала по вечерам тысячи слушателей – любителей музыки, поклонников симфонического оркестра и его нового главного дирижера, приехавшего недавно И.Б. Гусмана. Но был в этих праздниках музыки еще один неизменный и очень почитаемый персонаж – Марк Маркович Валентинов, именуемый официально «лектормузыковед», говоривший вступительное слово к предстоящему концерту. Но какое это было Слово! Многие не скрывали, что приходили слушать не только музыку, но и Марка Марковича. Надо было видеть, какими аплодисментами взрывался зал, когда после радостноторопливых звуков настройки оркестра на сцену выходил Марк Маркович с его неизменной загадочной улыбкой предвкушения предстоящего музыкального наслаждения. То был не лектор, а сказочно одаренный рассказчик, познавший талант магического владения аудиторией, накопивший безграничные, поистине энциклопедические знания во всех областях мировой истории, культуры и искусства всех направлений: музыки, театра, литературы, живописи, архитектуры! У него была огромная, лучшая в городе, а может быть, и в России личная библиотека по искусству. И поэтому каждое его «слово» становилось увлекательнейшим путешествием в мир искусства, драгоценной россыпью информации, сопоставлений, ассоциаций, воспоминаний! Не знаю, готовился ли он специально к каждому конкретному концерту, но его беседа всегда производила впечатление сиюминутной импровизации человека, знающего все и обо всем. И удивительно! Он находил нужный тон общения и увлекал любую аудиторию – детей, сельских жителей, искушенных меломанов…

Прошло много лет после завершения его творческой деятельности. В 1984 году филармония организовала творческий вечер в честь 80летия М.М. Валентинова. Оркестр исполнял его любимую музыку. Марк Маркович вышел на сцену с последним в своей жизни вступительным словом – и весь зал встал и долго, стоя, благодарно рукоплескал своему выдающемуся земляку и современнику. Через несколько дней позвонил его лечащий врач и сообщил о случившемся чуде – все клинические исследования свидетельствовали, что после юбилейного вечера он помолодел на десять лет. Счастливый человек – всю свою жизнь он занимался любимым делом и сам был всеми любим!

Больше чем лектор

А.М. Скульский

Какое хорошее задумано дело! – собрать воспоминания о блистательном Марке Марковиче. Однако, собравшись записать свои воспоминания о нем, я поневоле остановился. Чтото нужное, важное, быть может, самое главное от меня ускользает.

Прошлое охотно отдает разные истории…

Его выступления перед концертами были содержательными, хотя и достаточно краткими. Они продолжались минут пять – десять, редко пятнадцать, но оркестрантам это казалось слишком долгим, и начиналось нытье: «Ну, пожалуйста, покороче!», «Зачем публике большая лекция?», «Программа и так длинная!» Однажды, перед концертом, снова наслушавшись этого нытья, он вышел на сцену, излучая обаяние и артистизм, и четко произнес:

– Чайковский! Пятая симфония!

Затем обернулся и, уходя, бросил обомлевшему оркестру:

– Короче невозможно.

Помню, в одной из бесед он дружелюбно спросил:

– Александр Михайлович, знаете ли Вы, почему дирижер в опере получает зарплату больше, чем режиссер?

– Нет, конечно.

И, вознаграждая мой неподдельный интерес, ответил:

– Потому что режиссер может войти в зал и, увидев, какую дрянь он поставил, – выйти, а дирижер должен стоять за пультом и терпеть ее до конца.

Както мы ехали на концерт в какойто колхоз Горьковской области. Долго блуждали по сельским дорогам, пытаясь отыскать нужную и попасть в деревню, где, скорее всего, нас никто не ждал (обслуживание села было системой, когда центр устанавливал разнарядку «культурных мероприятий», направляя, навязывая, в подведомственную сеть артистические или пропагандистские силы) и, наконец, застряли в грязи. Вышли из автобусов, чтобы вытолкнуть их из колеи, и Марк Маркович произнес:

– Эта страна непобедима. Такие дороги не одолеть никакому врагу.

Память высвечивает концертные выступления – рассказы о любимых им композиторах ХIХ века, сюжетно увлекательные и точно сориентированные на конкретную публику. Но яркость разрозненных событий всетаки не раскрывает личности, целостности человека.

Пожалуй, на моих глазах он полнее всего проявил себя в малозаметной для города режиссерской работе на сцене Дома культуры работников торговли. Там существовал, преуспевая, народный (любительский, самодеятельный) оперный коллективстудия. И вот его руководитель – певец В.Н. Широков – пригласил Марка Марковича поставить оперу Рахманинова «Алеко», а меня – помочь по музыкальной части (я делал это, то дирижируя, то аккомпанируя на рояле).

Дух захватывало, когда Марк Маркович репетировал. Учитывая особенности труппы, он очень много показывал, играя всегда с полной самоотдачей, мгновенно становясь то старым цыганом, то Алеко, то Земфирой или ее молодым любовником. Мало кто знает, сколь талантлив он был в актерском амплуа. Спектакль получился в стиле неореалистического итальянского кино – с подчеркнутым вниманием к бытовым подробностям, укрупненной подачей мельчайших психологических реакций, эмоционально обостренным взаимодействием персонажей, накаленностью их поступков. Музыка начинала звучать, как в веристской опере. Чувствовалось, что подобный театр наиболее близок режиссеру.

«В нашем оперном театре выпустили новую постановку «Пиковой дамы», – рассказывал он. – Там, когда Графиня приходит на шум в комнату Лизы, Герман убегает со сцены – видимо, в соседнее помещение, на балкон, в коридор. Неверно. Он должен спрятаться тут же, за оконную занавеску. Напряжение и возбуждение героев многократно возрастает именно потому, что они совсем рядом, и их отделяет от катастрофы лишь легкая, шевелящаяся ткань.

Уже тогда мне стало ясно: а ведь он не лектор.

А кто же?

Думаю, что мы всегда видели только часть целого. Прекрасный оперный режиссер, став ненужным нашему театру, раскрылся как замечательный филармонический лектор. С развитием в нашем городе телевидения Марк Маркович сумел ярко провести авторский цикл передач об искусстве. Собиратель богатейшей библиотеки, знаток Библии, остроумный и общительный человек, – все это с полной обоснованностью говорится о нем. Можно добавить, что часто он казался улыбающимся мудрецом. Однажды как раз с такой улыбкой, Бог весть почему, он прочитал незнакомое для меня четверостишие, и я до сих пор не знаю, кто его автор:

Кто газеты не читает,

Может здорово отстать:

Он еще искореняет,

Что уже велят внедрять!

Может быть, это его собственные стихи: ведь он был, например, автором пьес, которые ставились.

Но можно лишь догадываться, кем хотел быть он сам, где и как работать, если бы имел возможность выбирать, Выбора у него, в сущности, не было. Почему? Этот вопрос слишком серьезен, чтобы мне отвечать на него. А с Марком Марковичем мы об этом не говорили. Он избегал разговоров о себе.

Пожалуй, и воспоминания о нем должны заканчиваться, не переходя в домыслы.

Марк Маркович

З.И. Кирнозе

Кто скажет с определенностью, что такое талант? Это не успешность в делах или в карьере, хотя, конечно, есть талантливые дельцы и одаренные карьеристы. Талант не равен уму. Не определяет талант и мера нажитого богатства. И вообще, кажется, он – нематериальная субстанция. И всетаки, присутствие таланта ощущается, как ощущается тепло еще до прикосновения к его источнику, до того, как начнем прикидывать, откуда оно идет и какая нам может быть от него польза. Говорят, что талант от Бога.

Талантливым человеком был Марк Маркович. Само имя его – дважды библейское – напоминает о древнейшей книге человечества, ибо известно, что слово «Библия» означает «книга». Он и внешне, во всяком случае, к старости, напоминал евангелиста Марка, каким его изображают на иконах и фресках – тяжеловатый, с гривой густых волос и мудрым взглядом чуть исподлобья. Его не стоило бы называть грузным. В нем ощущалась тяжесть лет, придавившая плечи и сообщившая лицу спокойствие приятия мира.

В молодости он таким не был. Но нелегко вообразить себе и евангелиста Марка легконогим юношей, держащим не книгу, а копье. В век фотографии перелистать годы и десятилетия жизни помогают дагерротипы. На них Марк Маркович другой – стройный, гибкий, южный. И не высушенный солнцем Палестины, а обогретый дуновением курортных ветерков, сулящих наслаждения кавказских ресторанов, успех у женщин, театральную славу. Все это у Марка Марковича было – подмостки оперной сцены, опереточные арии, шквалы аплодисментов и даже красавицажена, теннисистка, первая ракетка России. И ее имя – Вера – тоже значимо. И своим подлинным, глубинным смыслом, и его временной, модной в начале ХХ века оболочкой – именем самой блистательной киноактрисы Веры Холодной. Можно сказать, что жизнь баловала Марка Марковича, одарив его радостями, которые предлагает не всякому человеку, если вынести за скобки время, через которое он прошел. «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые», – сказал поэт о годах войны. Но не менее роковыми и свинцовыми были и двадцатые, и тридцатые, и даже пятидесятые, пытавшие тела и души, искушавшие и предававшие на поругание потомкам. Марк Маркович выстоял.

Его плотом, на котором он переплыл реку времени, была книга. И не та единственная, которую писал другой Марк, но книга в самом широком, общем смысле. До сих пор в его кабинете полки ломятся от тяжелых фолиантов и маленьких дешевых изданий. Все их он любовно собирал, хранил и защищал. Его главной статьей расходов были книги. В книжные магазины относил он и писательские гонорары, и зарплаты – то солидные, то совсем маленькие, и гроши пенсии. При этом он вовсе не был анахоретом. С кисловодской юности осталась тяга к ресторанам с крахмальными скатертями, услужливыми официантами и изысканными блюдами. Он и в Нижнем, случалось, выводил туда дочерей, демонстрируя без словесной назидательности широту жизни, обнимающей и богатства духа, и яства земли.

Думается, именно в сочетании высокого наследия культуры и совсем простого, даже приземленного, как раз проявлялась главная грань таланта Марка Марковича. И невысокое спускалось у него до низин пошлости, но житейски обычное поднималось до горного сияния. В этом – успех его лекций, которыми он предварял в филармонии концерты Баха и Генделя, его оперных постановок в театре и даже домашних вечеров, которые он щедро устраивал для своих и чужих детей. Само общение с ним обогащало, если даже речь шла не только о живописи рисорджименто, а о кулинарном рецепте. Он был щедр.

Вспоминается, в присутствии Марка Марковича идет занятие студенческого кружка в инязе. Я рассказываю о том, как традиции античности усваивались в романском зодчестве и архитектуре готических соборов. Я перечитала много книг. Помню строки Блока:

Рабы сквозь римские ворота

Уже не ввозят мозаик,

И догорает позолота

В стенах прохладных базилик…

Меня спрашивают, как построена базилика. Я объясняю сложно и скупо. И вдруг вступает Марк Маркович: «Да ведь вы все видели это сооружение. На Мытном рынке все были? Так вот, те ряды, где в центре продают фрукты, а в двух пристроях – мясо и молоко, являются типичной базиликой. Так построен Парфенон. Только там с боков колонны, а у нас холодно, и потому поставлены стены».

И базиликальный тип храма – трехчастное строение с перекрытиями, нуждающееся в опорах, обрело и для меня , и для всех слушателей наглядность и простоту, ибо все великое в основе просто. Не в этом ли кроется загадка таланта Марка Марковича?

Щедрость и смирение

Л.Б. Лихтерман

Мне посчастливилось знать Марка Марковича Валентинова, наслаждаться общением с этим обаятельным и мудрым человеком, равно как и его библейским обликом.

Непрактичный Марк Маркович, по своей сути, был духовный и душевный обогатитель общества. Я не говорю здесь о его талантливом творчестве, это предмет специального анализа, который сделают знатоки. Я – лишь о встречах и беседах за именинным, пасхальным и просто столом.

Марк Маркович был великолепным, сочным рассказчиком. Занимательности у него сопутствовали новые для тебя знания

и афоризмы – простые и глубокие.

«Оперные певцы и певицы обыкновенно бывают дородными, полными. Да и нельзя им иначе: сильный голос требует и большого количества воздуха и мощного выдоха». И это я так ясно представил, что запомнил навсегда; и чрезмерная порой полнота поющих больше уже не отталкивала, а воспринималась как необходимость, как неизбежная плата за высокое искусство.

«Гость необходим хозяину, как воздух. Но если воздух долго входит и не выходит, то понятно, чем это грозит», – говаривал Марк Маркович, уходя из гостей. Я перенял этот прилично точный афоризм и с неизменным успехом использую его, когда надо уйти.

Марк Маркович любил шутить: «Почему у писателей и композиторов есть «дома творчества», а у актеров и оркестрантов их нет? Потому, что первые творят, а вторые – вытворяют».

Марк Маркович был щедр. Заметив блеск в глазах подростка, зачарованно уставившегося на висящие на стене старинные рапиры (это был мой сын Слава, увлекавшийся фехтованием), он стремительно их подарил. И таких импульсивных поступков было много в жизни Марка Валентинова.

Сблизило меня с Марком Марковичем, его женой Верой Ивановной, младшей дочерью Ксаной и с ее мужем Геной Рябовым – несчастье. Тяжело заболела старшая дочь Валентиновых – талантливая театральная художница Агния. У нее обнаружилась та нейрохирургическая патология, которую и сегодня, 30 лет спустя, мы не умеем еще лечить радикально. Были многие месяцы страданий для Агнии и всей милой семьи. Марк Маркович очень печалился, но больше поразил меня высоким смирением перед судьбой. Он не бунтовал, не обвинял, не искал причины и выхода. Я не знаю, насколько он был религиозен, на чем (и на ком) он держался, но устоял в тяжелейшем испытании. Может быть, именно смирение и дало ему опору в этом.

Участь врача такова, что друзья и близкие часто становятся его пациентами. Это верно, что любовь, эмоции мешают лечить. Чувства обостряют ответственность до такой степени, что блокируют действия, и какаято отчужденность от больного, видимо, необходима врачу для точных решений. Но уклониться от своей роли врач не вправе, и потому мне довелось лечить многих моих друзей. Просто это было тяжелей.

Стал моим пациентом и Марк Маркович. Собственно, в возрасте далеко за 70 все мы уже пациенты невролога, даже если другие органы требуют более неотложных мер. Склероз мозговых сосудов начинает все чаще и заметней обусловливать сбои в памяти, ориентировке, темпе движений… Я назначал лекарства, которые были способны чтото восстановить, а главное – затормозить возрастные процессы. Может быть, это и удалось отсрочить, но генетически неминуемое наступило. Слег Марк Маркович, ему шел 84й год. Со смирением воспринимал он свою старческую немощь. Не озлобился, не стал раздражительным. Оставался улыбчивым, приветливым и, как это ни странно, привлекательным. Ему было неловко передо мной, он стеснялся, что меня беспокоит, с легкой верой принимал мои оптимистические заверения. Думаю, что и уходя, он оставался искренним.

Так у нас в городе никто не говорил!

А.А. Гуськова

Сейчас уже нет в живых почти никого, кто работал с Марком Марковичем в Горьковском театре оперы и балета им. А.С. Пушкина, кто мог бы о нем рассказать. Мало осталось и тех, кто помнит его спектакли. Жаль, что тогда не было видеозаписи, а в кинохронику наши спектакли не попадали. Но постановки Валентинова были замечательными. Я хорошо помню «Аиду», «ЧиоЧиоСан», «Юдифь» – это труднейшая опера, она очень редко идет, ее очень трудно ставить. Марк Маркович ставил даже оперетту – «Корневильские колокола». Из художников театра с ним обычно работали Мазановы.

Сама я познакомилась с Марком Марковичем в 1949 году, когда пришла в театр. Это был обаятельный человек – невысокий, уже с сединой, улыбчивый, приветливый, И очень остроумный. Иногда он давал комуто прозвище, и оно оказывалось смешным и очень похожим. Так, одного из тогдашних руководителей театра он называл «заведующий суматохой».

Я была тогда совсем молодая девчонка, начинающая балерина, только что окончила Горьковское хореографическое училище – да, было у нас и такое.

Ныне оно, увы, не существует. Но Марк Маркович Валентинов был оперным режиссером, ставил оперы, и я как балерина не была связана с ним по работе. Хотя он всех нас знал и всегда очень приветливо здоровался. Правда, я была занята в «Аиде», которую он ставил в начале пятидесятых годов, но там у меня не было сольных номеров, да и вообще с солистами балета обычно работает балетмейстер. Поэтому о Валентиновережиссере я могу сказать немного.

Конечно, Марк Маркович был профессионалом. Он всегда точно знал, кто из артистов что должен делать, убедительно и пластично показывал это. Ему была присуща большая музыкальность, огромная эрудиция. Он мог ответить на любой вопрос, связанный с оперой. Кроме того, он всегда был приятен в общении, никогда во время репетиции не повышал голос, не был нервозен, что для режиссера – редкость. Он вообще никогда не повышал голос. Марк Маркович хорошо относился ко всем – к артистам, оркестрантам, рабочим сцены, осветителям – вообще к обслуживающему персоналу. Это тоже встречается нечасто. Даже к нам, девчонкам, он относился с уважением.

Многие спектакли у нас в театре были абонементными. Марк Маркович делал к ним вступительное слово. Бывает, что человек говорит, а слушать неинтересно, его же слушали с удовольствием. Он умел найти ключик к любой аудитории. Труднее всего было, когда в зале сидели «пионеры и пенсионеры» – для одних нужно было сказать одно, для других – чтото другое, и чтобы все было связано. Марк Маркович умел заинтересовать всех. Так больше у нас в городе никто не говорил.

Настоящий мастер

Н.В. Кузьмина

Мне было шестнадцать лет, и я впервые посетила филармонию. Милая старая филармония! Вероятно, были там какието недостатки: здание старое, мест в зале маловато, но никто этого не замечал. Посещали тогда филармонию, в основном, одни и те же люди, и, будучи незнакомыми лично, мы узнавали друг друга, начинали здороваться, обменивались впечатлениями. Чтото нравилось, а о чемто предпочитали промолчать, но в одном были едины: если концерт вел Марк Маркович Валентинов – это уже событие.

Странно – я забыла, каким был тот мой первый концерт. Может быть, Марина Козолупова, Эмиль Гилельс? Или даже сам Мравинский? А вот того, кто «представлял музыку», помню отлично.

Он выходил неторопливо из левой кулисы, но в этой неторопливости не было ленивой барственности, а лишь необходимость подготовить себя к встрече с музыкой, с нами. Элегантность, благородство, аристократизм – так можно было бы охарактеризовать основное, что поражало. И еще: ничего лишнего.

Моя мама была замужем вторым браком за концертмейстером оркестра филармонии, и иногда у нас дома, по семейным праздникам, бывали гостисослуживцы. Раза два–три приходил и Марк Маркович. Здороваясь, он обязательно целовал маме руку. Главным за столом была беседа, хотя, конечно, и пили, и ели. Марк Маркович вина пил немного, при этом розовел, глаза его начинали остро блестеть, а речь, наоборот, становилась более плавной, как и движения. Гости говорили о филармонических делах, рассказывали разные истории.

Однажды зашел разговор о знаменитом певце И.С. Козловском – слава его была всенародной. Я спросила, почему он ни разу не был с концертами в нашем городе. Ответил мне Марк Маркович. Он сказал, что Гельфонд (это тогдашний директор филармонии) может пригласить Козловского, но это невыгодно филармонии, она останется в накладе.

Спустя некоторое время концерт И.С. Козловского у нас в городе все же состоялся. Я пропустила его изза болезни и очень жалела: у этого певца был дивный тенор, а репертуар его был поистине безграничным. Только позднее я поняла, что больше у Козловского не было ничего, и не было самого главного – музыкальной культуры. Он пел все одинаково – и Ленского, и Лоэнгрина, и «Дывлюсь я на небо». А тогда – я выбрала момент и спросила у Марка Марковича, как прошел концерт.

– Минус пятьсот рублей! – ответил он. Я не поняла. Тогда он пояснил:– Вы знаете, Наташа (несмотря на большую разницу в возрасте, он всегда говорил мне «Вы»), Козловский потребовал за выступление очень большую сумму. Филармония назначила небывало дорогие билеты, но зал все равно был переполнен и Козловскому все выплатили до копейки. Для себя филармония не смогла оставить ничего, а такие концерты убыточны. Но этого мало. Козловский сказал: «Вы должны мне оплатить амортизацию фрака. Это стоит пятьсот рублей». И Гельфонд выдал ему эту сумму, оставив филармоническую кассу с минусом. «Вот видите, Наташа, – прибавил он, – оказывается, можно быть большим певцом и одновременно большим стяжателем.

В другой раз зашел разговор о московском оперном режиссере Б.А. Покровском. Марк Маркович вспомнил, как проходил дебют Покровского – присутствовал сам В.И. НемировичДанченко. После спектакля Покровский, трепеща, спросил у именитого мэтра, окруженного свитой, что он думает о постановке, ожидая, что на него прольется дождь режиссерской мудрости. Тот посмотрел Покровскому на ноги и сказал: «Боря, никогда не выходи на сцену в желтых ботинках!»

Все эти истории Марк Маркович рассказывал не то чтобы в лицах, но както артистично. Эту атмосферу он мог придать любой ситуации. Однажды зимой мы встретились у входа в филармонию, когда из ворот слишком резво выезжал автобус, который обычно возил артистов в гастрольные поездки. Мы вынуждены были буквально отпрыгнуть в сторону, а Марк Маркович с «театральными» интонациями пробурчал: «Черти, задавят собственного служащего!» и, простившись со мной, вошел в здание.

Спектакли самого Марка Марковича в нашем оперном театре сохранились в моей памяти плохо. Я их слушала, когда он уже ушел из театра, а несколько спектаклей еще держалось в репертуаре. Но все же это было очень давно, многое забылось. Помню только общие впечатления: эти постановки отличались размахом, в них было чтото столичное. Но я помню некоторые высказывания Марка Марковича об оперной музыке. Он, например, очень ценил в «Иване Сусанине» то, что Глинка, рисуя в польских сценах характер враговполяков, смог сделать это при помощи изумительно красивой музыки – вальса, краковяка, – а вовсе не стал прибегать, например, к диссонансам. Или вот: Марк Маркович объясняет комуто название оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры»:

– Иногда это переводят как «Нюрнбергские мастера пения». Это неправильно. Лемешев – мастер пения, но не мейстерзингер. Гораздо лучше перевод «Нюрнбергские мастеровые певцы». Ведь это было цеховое объединение – как у ювелиров или гончаров, так и у певцов, – они считались ремесленниками, а цеховой мастер, признанный собратьями, – это было очень почетно.

Теперь я думаю, что то же самое можно было сказать и о самом Марке Марковиче: он был признанным мастером и пользовался не только почетом, но и любовью.

Общение с Марком Марковичем, и его выступления перед концертами, я воспринимала тогда как само собой разумеющиеся и в шестнадцать лет, и в двадцать, и в тридцать… Какое это имело значение для меня, я поняла гораздо позже. Оглядываясь назад, понимаешь, каким необходимым был для каждого из нас Марк Маркович Валентинов, понастоящему близким.