Юрий Сушко

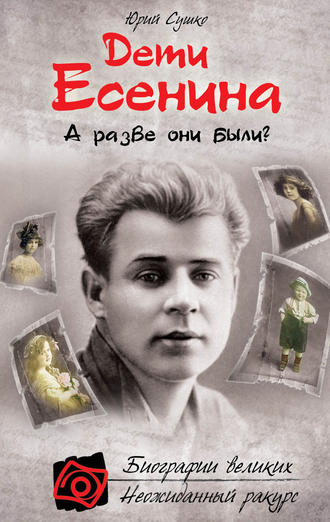

Дети Есенина. А разве они были?

Большие дети не боятся плети,

И взрослые сажают их в тюрьму,

Но это не приводит ни к чему,

Им наплевать, на то они и дети.

Александр Есенин-Вольпин.«Свободы не было и нет на свете…»З/2–1950 г.

Москва. Пушкинская площадь. 5 декабря 1965 года

Он посмотрел на уличные часы: 18.17. С досадой поморщился: черт, опаздываем. Ну что, так и будем стоять?.. Бросил косой взгляд направо: так, журналисты-штатовцы уже на месте, вот тот, с фотокамерой, кажется, из «Нью-Йорк таймс», а этот… Да ладно, не имеет значения… Оглядел своих ребят, сделал глубокий вдох и чуть заметно кивнул головой: «Начинаем!» Первым он выдернул из-под полы пальто и высоко поднял над головой плакат: «Уважайте Конституцию (Основной закон) Союза ССР!» Боковым зрением Алик засек: слева взмыл еще один – «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем!» На мгновение впереди мелькнул третий – «Свободу Владимиру Буковскому и другим…», но тут же исчез, словно державший его парень с головой нырнул в прорубь.

Как в замедленной съемке, он видел, как из листа ватмана чьи-то цепкие пальцы «с мясом» выдрали крамольное слово «…гласности» – там уже зияла дыра, и теперь призыв выглядел вполне благопристойно и даже верноподданнически: «Требуем… суда над Синявским и Даниэлем!» Но потом и этот невинный плакатик бесследно испарился…

Стоявший чуть в отдалении капитан Полухин засек время: служба уложилась в одну минуту. Грамотно сработали. Заранее просочившиеся в хлипкую (максимум – человек 40–50) толпу демонстрантов наши люди профессионально – крепко и вежливо – извлекли из нее с десяток «активистов» и еще столько же «сочувствующих» и уверенно, сжимая в дружеских объятиях, повлекли за собой прямо к притормозившей перед носом черной «Волге»: первый пошел! Следующая машина подкатила без задержки: еще один! В распахнутые двери третьей затолкали сразу двоих. Это уже был перебор, ведь предупреждали – отсекать любые лишние контакты между задержанными… Ладно, сделано – бог с ними! Разве что эти, с фотоаппаратами засуетились…

– Все, что произошло, запомнилось отрывками, – уже дома, на кухне рассказывала Людмила Алексеева[1], которой отвели роль стороннего наблюдателя за событиями на Пушкинской. – Человек двадцать пробежало мимо меня, и транспаранты исчезли раньше, чем я успела прочитать хотя бы одно слово, на них написанное… Через три минуты демонстрантов уже не осталось.

– …Идиоты, – бормотал какой-то мужик, отиравшийся рядом с Полухиным. Носком ботинка он поддел грязный кусочек ватмана с обрывком слова «глас…», – один мусор от них. Да пропустите же, чего стоите, как пни? Дайте пройти! – Он стал протискиваться сквозь людей, окружавших памятник. Наконец выбрался – и круг вновь плотно сомкнулся.

– День Конституции отмечаем, ребята? – со смешком брякнул еще кто-то за спиной. – Разве ж так это делается?.. Давайте я мигом в «Елисей» слетаю, а?..

«Поволокли нас куда-то, мы еще не знали куда, – рассказывал потом Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. – Меня взяли под руку и повели в сторону памятника Долгорукому. Там у них был какой-то штаб. Разговаривал со мной довольно грузный человек, коренастый. Не совсем культурный. Говорил мягко. Он представился работником Моссовета… Была беседа, толкли воду в ступе, – тягомотина: «А почему вы тут пишете то-то? Почему вы собрались в День Конституции?.. Кому вы это обращение показывали?»

– А почему я об этом должен говорить?

Молчание. Потом:

– Вас задержали с лозунгом в руках…

– Не я же себя задерживал. Зачем меня вообще задержали?

– Нет, ну все-таки был у вас лозунг «Уважайте Советскую Конституцию»? Был?

– Да, был.

– Зачем вы написали такой лозунг?

– Чтобы уважали Советскую Конституцию.

– А что, вы считаете, что ее кто-нибудь не уважает?

– Если человека, стоящего в День Конституции с таким лозунгом, волоком тащат с площади, то, наверное, эти люди не очень уважают Конституцию.

В общем, поговорили… Дальше он сидел там, в этом «штабе», еще часа три, наконец, отпустили.

Дома Александр Сергеевич не спеша отряхнул от снега пальто, помыл руки, а потом, пройдя на кухню, первым делом сказал Вике:

– Зря мы делали лозунги на бумаге. Их легко порвать. На будущее надо будет учесть: обязательно нужна матерчатая подкладка.

Жена молча кивнула. Потом посоветовала: «Алек, ты позвони Алексеевой. Она там дома, уже вся извелась, наверное». Позвонил:

– Все в порядке, девочки… Да, я уже дома. Очень мило побеседовали. Предлагали объяснить, с какой целью я организовал демонстрацию. Сказал: «Добиться гласности суда». А мне сказали, что у нас и так все суды открытые… Ладно, пока. Встретимся, поговорим… А вы как там? Хорошо?..

Вика сидела у окна и смотрела, с каким аппетитом муж поглощает приготовленный на всякий случай ужин (она не была уверена, что он вернется после сегодняшних событий, и вообще, с ним она ни в чем не была уверена). Наконец тихо спросила: «Ну что, доволен?»

– Ужином – да, – улыбнулся он. – А всем прочим, Вичка, еще не знаю…

* * *

6 декабря 1965 г.

ЦК КПСС

2685-с

Докладываю, что 5 декабря с. г. в Москве около памятника Пушкину собралась группа молодежи в количестве 50–60 человек, преимущественно студентов различных вузов и техникумов, молодых сотрудников некоторых научно-исследовательских учреждений, а также лиц без определенных занятий.

В 18 часов 30 минут отдельные участники сборища под флагом соблюдения гражданских свобод начали выкрикивать демагогические лозунги. Один из участников сборища Вольпин (Есенин) А. С., младший научный сотрудник института научно-технической информации при Академии наук СССР, душевнобольной, пытался развернуть принесенный с собой лозунг: «Уважайте Конституцию (Основной закон) Союза ССР». Кроме того, у участников сборища имелось еще два лозунга: «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем!» и «Свободу В. К. Буковскому и другим, помещенным в психиатрические больницы, – в связи с митингом гласности!» (Буковский, без определенных занятий, и Вишневская, учащаяся 10 класса 710 средней школы, являются душевнобольными и несколько дней назад с согласия родителей помещены на излечение в психиатрическую больницу).

Принятыми мерами удалось предотвратить активные попытки отдельных участников сборища вызвать беспорядки и выступить с демагогическими заявлениями.

С помощью заранее подготовленного комсомольско-оперативного наряда и дружинников было задержано и опрошено в городском штабе народных дружин 28 человек. В числе задержанных: 11 студентов, 11 молодых специалистов, 1 рабочий, остальные – без определенных занятий. 12 задержанных являются членами ВЛКСМ.

Необходимо отметить, что среди наиболее активных участников сборища 7 человек, известных как душевнобольные: четверо из них (Вольпин (Есенин), Галансков, Титов, Хаустов) и ранее принимали участие в различных антиобщественных проявлениях.

Сборищу у памятника Пушкину предшествовало распространение в высших учебных заведениях и молодежных клубах анонимного обращения с призывом принять участие в «митинге гласности» с требованием открытого судебного разбирательства по делу Синявского и Даниэля.

Предварительный анализ, а также материалы о других идеологически вредных проявлениях среди творческой интеллигенции и молодежи свидетельствуют, прежде всего, о слабой действенности политико-воспитательной работы, особенно в высших учебных заведениях.

Не оказывают необходимого политического влияния на молодежь и многочисленные творческие союзы и литературные объединения. В отдельных литературных объединениях нашли себе прибежище антиобщественные элементы, занимающиеся сочинением политически вредных произведений и толкающих молодежь на демагогические выступления. Некоторые из этих «произведений» передаются на Запад и используются в антикоммунистической пропаганде.

Полагал бы целесообразным поручить Московскому городскому комитету партии рассмотреть вопросы, связанные с усилением воспитательной работы, особенно среди творческой интеллигенции и студентов высших учебных заведений.

Комитетом госбезопасности принимаются меры к выявлению инспираторов антиобщественных выступлений и пресечению с их стороны возможных враждебных действий.

Председатель Комитета госбезопасностипри Совете Министров СССРВ. Семичастный

Прежде чем поставить подпись, Семичастный[2] в который раз перечитал свою докладную, запнулся на фамилии «Вольпин», раскрыл лежавшую рядом толстую папку с установочными данными на опасного «фигуранта»: «Вольпин Александр Сергеевич, род. 12 мая 1924 года, г. Ленинград…»

– Ишь ты, ровесничек, сука, – не удержался Владимир Ефимович. – И когда же ты угомонишься?! Правильно его Никита тогда назвал: «ядовитый гриб»… Гаденыш. – Генерал подчеркнул красным карандашом строку в справке: «Отец – Есенин Сергей Александрович, поэт, мать – Вольпин Надежда Давидовна, переводчик художественной литературы…» – Все ясно с тобой, математик. Стало быть, ты у нас Есенин-Вольпин. Отца позоришь, отщепенец…

* * *

– …Как говорил незабвенный товарищ Вышинский, каждый подследственный требует к себе диалектического подхода, – продолжил Коля Вильямс свой потешный тост в честь «именинника» Алика.

Алексеева шутливо шлепнула мужа по руке: «Коля, ты лучше расскажи, какие об Алике сегодня оды и легенды по Москве слагают».

– О да! – спохватился Вильямс. – Слушай, Алик[3]. Забрели мы позавчера с Витькой Иоэльсом в «Яму» в Столешниковом продолжить отмечать день его зачатия. Ну, ты этот бзик его знаешь – день зачатия… Слов нет, вполне приличным пивко оказалось, свеженьким…

– Николай, не отвлекайся, – снова одернула его жена.

– А я и не отвлекаюсь, все по сути, тут ведь очень важны детали. Так вот, сидим, пребываем в приятной меланхолии, и вдруг слышу за спиной монолог какого-то ханурика. Цитирую почти дословно: «Есть, оказывается, братцы, у Есенина сын. Он организовал демонстрацию тут недалеко, на «Пушке»… Тысяча человек шла за ним по Горького, и каждый, главное дело, нес над головой плакат: долой, мол, и так далее. Потом он, значит, пошел на Лубянку, в КГБ, бросил на стол список и сказал: «Здесь имена всех участников, но брать их не смейте ни в коем случае, за все отвечаю я». Никого, бля, этот Есенин не боится… Вот. А зовут его Вольф».

– Вольф? Почему Вольф? – удивился Алик. Потом засмеялся и махнул рукой: «А, черт с ним, пусть буду Вольфом». Он живо представил себе, как он чертом скачет впереди толпы и ведет ее на штурм Лубянки, размахивая Конституцией…

* * *

«Москва, 17 декабря 1965 года. Авторитетные источники сообщили сегодня о том, что Александр Есенин-Вольпин, сын одного из величайших русских революционных поэтов, был недавно задержан и подвергся угрозам со стороны советских властей за организацию общественных беспорядков в связи с арестом двух советских писателей, которые должны предстать перед судом.

Г-н Есенин-Вольпин был освобожден после того, как он получил заверения, что двух писателей – Андрея Синявского и Юлия Даниэля – будут судить открытым, гласным судом…

Тот факт, что известный поэт г-н Есенин-Вольпин рискует быть арестованным за привлечение общественного мнения к этому делу, также получил официальное подтверждение. Г-н Есенин-Вольпин, 41 года, – сын Сергея Есенина, пламенного поэта, который покончил жизнь самоубийством в 1925 году.

Есенин-Вольпин также известен как специалист по логике и работает в одном из институтов Академии наук. Это не первое его столкновение с советскими властями. Он – автор опубликованной в Нью-Йорке книги, критикующей Советский Союз.

Около четырех лет назад он подвергся обвинениям со стороны Никиты Хрущева, тогдашнего премьер-министра, и был заключен в психиатрическую больницу. Подобная практика применялась в отношении мятежных советских литературных деятелей взамен тюремного заключения.

Изнурительный допрос поэта представителями власти продолжался два с половиной часа. После словесной перепалки г-н Есенин-Вольпин прочитал им теоретическую лекцию об «уважении к правовым нормам». После этого он был освобожден и вернулся в свой дом в современном пригороде Москвы. Он был предупрежден о том, что руководство его академического института будет проинформировано о его «антиобщественном поведении» и что дальнейшие обвинения против него появятся в советской прессе…»

«Нью-Йорк таймс» (США)

* * *

Игорь Голомшток[4] цепко держал Есенина за рукав.

– Алик, беда: Андрея Синявского арестовали, Даниэля тоже. Надо что-то предпринимать!

– Что?

У Голомштока от удивления расширились глаза:

– То есть как «что»? Да по всей Москве только и разговоров: схватили и упекли в тюрьму замечательных писателей Синявского и Даниэля!

– Мне, честно говоря, совсем не интересно, замечательные они или не замечательные…

– Как это «не интересно»? Писателей собираются судить черт знает по каким средневековым статьям – якобы за клевету, за измышления, порочащие наш строй, за то, что они публиковали свои произведения за границей. Да еще они, оказывается, повинны в том, что печатались под псевдонимами: Абрам Терц и Николай Аржак. Вы представляете себе этот ужас?

– А-а, так это они? – искренне удивился Александр Сергеевич. – «Суд идет!», «Пхенц» – это их, да?.. Мне говорили, но читать не читал…

Он остановился. Задумался, что-то решая для себя. Друзья всегда замечали: в особо сложные минуты обычно импульсивный, взрывной Алик становился максимально собранным, сосредоточенным, рассудительным – до занудства.

– Так, Игорь, не горячитесь, давайте по порядку. Когда их взяли?

– На прошлой неделе. К Андрею пришли домой. А Юлика, кажется, в аэропорту. Алик, представьте, арестовали писателей за то, что они писатели!.. Им грозит тюрьма!.. Я вам принесу их книжки… Мы с Синявским, если помните, писали о Пикассо…

– В данном случае это несущественно. В данном случае меня интересует не литература. Дело, может быть, совсем в другом – процессуальной стороне дела – гласности судопроизводства. Сегодня она нужна этим двум писателям. А какие они писатели – хорошие или плохие – я не знаю. Мне важен казус. Кто же их задержал?

– КГБ, милиция, дружинники – я понятия не имею. Алик, ну какая разница, кто их задержал? О чем вы вообще говорите?! Надо протестовать, спасать талантливых людей! Им хотят заткнуть рты! А вы тут в какие-то мелочи уткнулись…

– Игорь, успокойтесь и не мешайте думать. Пожалуйста, я вас очень прошу… Так вот, для меня в данный момент совершенно не имеет значения, что они там написали. Будет время, может быть, прочту. Даже наверняка прочту. Любопытно все-таки, чем они так нашим кремлевским правителям насолили… Неужели в коммунизм не верят?

– Тут не до шуток. Налицо вопиющий факт беззакония, отсутствия свободы слова!

– Ага, вот наконец-то вы начали говорить нормально, без эмоций. Беззаконие. Нарушение закона. С этого и начнем. Дайте мне время все как следует обдумать. А сейчас я должен уехать, меня ждут в Голицыно. Встретимся позже.

«Мне понравилось, что мои эмоциональные всхлипы Алик сразу же перевел в сферу практических вопросов правозащиты, – позже рассказывал Голомшток. – Он слыл среди нас великим законником, докой по разного рода гражданским и уголовным кодексам, благо сам он действие этих кодексов уже испытал на собственной шкуре…»

Насчет «собственной шкуры», то тут уж ошибки быть не могло. Еще в начале 60-х, когда в журнале «Огонек» появилась злая статья Ильи Шатуновского «Из биографии подлеца. Заметки фельетониста», Есенин-Вольпин затеял судебное разбирательство против автора.

Клеймя юных столичных фарцовщиков, Шатуновский весь свой праведный гнев и сарказм обрушил именно на него: «36-летний мужчина в компании желторотых юнцов гонялся по Москве в поисках иностранцев. Нет, импортные подтяжки Александра Сергеевича интересовали не очень. Он выпрашивал у них антисоветскую литературу, которую они привозили тайком, и распространял среди стиляг… Я беседовал с его товарищами по работе. Никто из них не помнит случая, чтобы он бросался на людей или бился головой об стенку. Слава богу, Александр Сергеевич окончил университет, защитил диссертацию, стал кандидатом математических наук, ведет научную работу в одном московском научно-исследовательском институте. Он никогда не забывал заходить в бухгалтерию и получить весьма солидную заработную плату. А вот в свободное от основной работы время он носится по Москве и клевещет на власть, которая дала ему все в жизни…»

Шатуновский, сам того не ведая, подставился, не подозревая, с кем связался. «Герой» публикации сразу понял и даже обрадовался, что фельетонист сам дал ему основания по возбуждению гражданского иска по статье 7 «Защита чести и достоинства». Есенин-Вольпин обратился в суд: «Шатуновский обозвал меня в своих заметках клеветником на советскую власть. Но при чем здесь клевета? Клевета – по закону – «распространение заведомо ложных, порочащих… сведений…» и так далее. Пускай докажет, что это «распространение» имело место».

Аналогов подобному исковому заявлению в советской судейской практике до сих пор не было, и, после долгих и мучительных колебаний, оно таки было принято к рассмотрению. В апреле 1964 года состоялся закрытый суд. Хотя точнее так: открытый суд при закрытых дверях.

Есенин-Вольпин потребовал, чтобы в решении суда было зафиксировано заявление Шатуновского, который умудрился обмолвиться: «С нашей партийной точки зрения не имеет значения общечеловеческое понятие клеветы как умышленной лжи». Задокументируйте эти слова в протоколе, предлагал истец, это и будет удовлетворением моего иска в этой части. Ведь оно станет признанием того, что гражданин Шатуновский, по сути, говорит: «На закон я плюю, закон пишется для дураков».

Однако, увы, в иске суд отказал. Алик был разочарован. Радовало одно: удалось напомнить, что в стране существуют законы, неважно, плохие или хорошие, но они есть, и никто не вправе их нарушать. А попортить нервишки этому щелкоперу – так, пустяки.

…Неспешно бродя тем сентябрьским днем голицынской рощей по опавшим листьям, Александр Сергеевич всесторонне, как задачу по математической логике со многими неизвестными, анализировал предложенный ему новый правовой казус. Конечно, жаль писателей-бедолаг. Но не они первые и, судя по тому, как мрачнеют настроения в стране в последнее время, не станут последними. Отсюда следует безусловный вывод: «Эти черти наверняка решат рассматривать дело в закрытом режиме. Постараются найти любые зацепки. Они боятся. Значит, время требовать гласности суда! Пусть они осудят ребят, но пусть слова, вроде тех, сказанных Шатуновским: «С нашей партийной точки зрения не имеет значения общечеловеческое значение клеветы» – пусть эта псевдоправовая аргументация прозвучит уже не на гражданском, а на уголовном процессе. Хотя, в общем-то, природа их одна. Но чем больше будет подобных случаев, тем быстрее любым репрессиям будет положен конец. Потому что это же бьет по властям. Им просто будет невыгодно попасться на том, что их собственные суды так дико трактуют законы – и только лишь для того, чтобы остановить какого-нибудь более-менее двусмысленного автора, печатающегося за границей да еще под псевдонимом. Это все можно будет делать до тех пор, пока никто серьезно про законы не спрашивает. Пока люди, которые освещают такие события, хотя бы и иностранные журналисты, пишут об этом с точки зрения сплетника, обывателя, наблюдающего, кто что сказал. А как здесь можно что-то умное сказать, не вникая в элементарные нормы судопроизводства? А как вникать, если все происходит при закрытых дверях? Само требование гласности, вне всяких сомнений, конституционно. Так в чем же дело?..»

Но как требовать? Топать ногами? Писать возмущенные письма? Было, проходили. Выходить на митинг? На демонстрацию?

В кругу друзей вольпинская идея – провести мирную акцию протеста – вызвала неоднозначную реакцию. Многие отнеслись к этому вообще как к провокации. Ему говорили: «Алик, ты с ума сошел! Ты что, всерьез? В самом деле? Всех ведь просто посадят! А пользы арестованным – пшик. Ты что, забыл, в какой стране живешь?..»

– Где мы живем, я помню. Но и здесь можно оставаться свободным и честным человеком. Как? Хочешь быть свободным – открой рот и говори правду, – упрямился Алик.

– Личность или группа личностей ничего не может сделать против истории, – осторожно заметил Юра Айхенвальд[5].

– Да наплюй ты, братец мой, на фиг на историю! Речь идет о юридическом факте! Если что надо менять, то, может, именно историю, чтобы новое поколение жило именно по кодексу. Я думаю, – говорил Есенин-Вольпин, – что если бы такие протестные акции проходили в 20–30-х годах, если бы они тогда составляли фон московской жизни, то Сталину просто не удалось бы захватить власть, которую он получил. Мы должны быть все-таки готовы к тому, чтобы встретить будущее и не дать им повторить прошлое… Или я ошибаюсь?

– Согласен, но думаю, так это не делается.

– Может быть, так и не делается, но я уже решил. И все это не так уж трудно будет организовать.

– Нет, все равно это не годится, – сомневался Айхенвальд.

Но остановить, переубедить Вольпина было уже совершенно невозможно, никаких доводов о возможной опасности он не принимал, придерживаясь своего непоколебимого жизненного принципа: «Долой инстинкт самосохранения и чувство меры! Это миф, что приспосабливаться в какой-то мере должен каждый, что без этого обойтись нельзя. Но почему нельзя? Если всего бояться, то, может быть, и нельзя. Бояться нужно только страха!»

Именно так он строил свои отношения с государством: бояться только страха.

– Поймите же вы, не только ради Синявского и Даниэля я все это затеваю, – твердил Александр Сергеевич. – Проблема шире.

Наступит реакция – и любому грозит арест, закрытый суд, тюрьма. И ваши разговоры о сегодняшней опасности – только самозащита. Судопроизводство – проблема, которая всегда оставалась на последнем месте. Вот все вы говорите, что Россия – неправовое государство. Нет! Неправовых государств не существует, не может существовать, государство по определению – правовой институт. Государство не может признаться, что оно неправовое. Это в переносном, метафорическом смысле можно говорить, что оно ущербное, неправовое. Любое государство, соблюдает оно свое законодательство или нет, является правовым институтом, коль скоро оно к чему-то обязывает людей. Без этого не может быть системы прав и обязанностей. А то, что вы меня пытаетесь сейчас убедить, что у граждан нашего государства есть только обязанности, – это неконституционная точка зрения! Если так, то бессмысленны и конституция, и сами преследования – все бессмысленно…

Конечно, в свои сорок лет он осознавал, что изменить систему кучке инакомыслящих не удастся. «Людей сначала надо научить мыслить, а уже потом делать с ними большое дело переустройства гигантской системы, – разочаровывал нетерпеливых бунтарей ученый-математик. – Я уверен, что с недоучками мы снова зайдем в тот же тупик, в каком оказалась наша страна и ее несчастный народ с недоучкой Лениным и особенно с недоучкой Сталиным. Недоучки – очень опасные типы, они гораздо опаснее просто безграмотных людей. Им, не познавшим глубин ни в одной области знания, нахватавшимся вершков, в какой-то момент начинает казаться, что учиться больше не надо, что их «великий» ум постиг истину и что они, и только они, знают, как все надо делать. И становятся жутко агрессивны…»

«Я тогда очень испугалась, – говорила жена Алека Вика, – что его упекут, но уже не в простую психушку, а куда пострашнее и подальше… Какое-то время я еще пыталась говорить ему, что это сделает невозможным его работу как математика, что это вообще перекроет ему любые возможности нормального существования в науке, продолжения его исследований… Уговоры были бесполезны».

Наиболее молодые и рьяные во главе с Владимиром Буковским[6], разумеется, горой стояли за проведение шествия. Вольпин их урезонивал: демонстрация – это когда люди идут по улице с флагами или с чем-то еще. А митинг – это встреча, собрание. Ну, вспомните школьные уроки английского! Meeting… Yes? Встреча друзей, единомышленников, понятно? «Я помню, – рассказывала Виктория, – как Буковский 20-летним наивным мальчиком пришел к нам в квартиру и мой муж долго вправлял ему мозги».

– Нам нужен именно митинг, – и тут Алик впервые произнес ключевое слово, – митинг гласности. Вообще, если кто-то хочет устраивать литературный митинг, то пусть проводит. Но только в другом месте. Лена, тебе хочется поближе к Пушкину? Ради бога!..

Да, литературные ассоциации хороши и даже где-то необходимы. Наше мышление – вообще ассоциативный процесс, но нужна сосредоточенность, и тогда любые ассоциации отстраняются. Нашим людям явно не хватает именно сосредоточенности. Представьте, следующий публичный протест может быть вовсе не по поводу писателей. И что? Или обязательно нужно быть писателем для того, чтобы мы вышли на подобный митинг и протестовали?..

– Идея гласности идиотская, надо требовать свободы, – отмахивались от предложения Вольпина.

– Почему? – горячился он. – Гласность ведет к свободе. А свобода – к гласности? Это еще вопрос… Разное бывает.

– А где вы видели, чтобы на Западе демонстранты требовали гласности?

– Начнем с того, что ни я, ни вы и вообще никто из нас своими глазами этих демонстраций не видел. Или я ошибаюсь? Нам что показывают? Объектив кинокамеры из «Хроники дня» – чужой глазок. Но знаете ли вы о негласных, закрытых судах на этом гнилом Западе? Если кого-то там будут судить так, как судят у нас, то вполне возможно, что именно такие там демонстрации будут. Во всяком случае, мы имеем дело с нашей проблемой, а не с проблемой где-то в другой стране.

– Там негров линчуют, – огорчился Коля Вильямс. – Пожалуйста, Люда, подай платок.

Когда, наконец, совместными усилиями был найден ответ на извечный российский вопрос – «Что делать?», – зачинщики акции озадачились другими вопросами: «Где, когда и, главное – как?»

Кроме Пушкинской, предлагались другие места: у здания Прокуратуры, Верховного суда, потом неожиданно возникла Старая площадь, где располагался Центральный комитет КПСС. Но остановились все-таки на Пушкинской площади.

Когда? Сначала решили – 7 ноября. А что, символично, ерничали озорники, кто посмеет осудить, если мы таким образом отметим сорок восьмую годовщину Октябрьской революции? Правда, у Алика тут же возникли сомнения, и он яростно сформулировал контраргументы: «Нет! К нашей теме это не имеет никакого отношения. К созданию нашего беспардонно лживого, изуверского централизованного государства привела не демократически направленная революция, а наглое вторжение в нее хитроумной диктатуры Ленина и его приспешников, первоначально маскировавшихся под демократов!..»