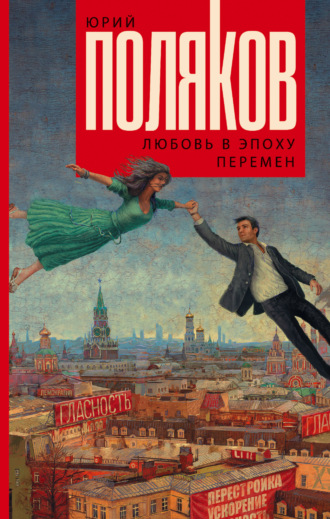

Юрий Поляков

Любовь в эпоху перемен

7. Не трогайте мои уши!

От ошеломительного воспоминания Скорятин вспотел и на миг потерял ориентацию во времени и пространстве. Он схватил снимок, выскочил из-за стола, метнулся в комнату отдыха и, только уткнувшись в книжный шкаф, где теснился бесконечный Брокгауз, сообразил: комната отдыха с душем, туалетом, раскладным диванчиком, баром-холодильником, а главное – с зеркалом осталась в особняке на Зубовской площади. Очнувшись и осознав оплошность, Гена зачем-то провел рукой по золотым рельефам корешков, растер в пальцах жирную темную пыль, несколько раз медленно вздохнул, чтобы успокоиться, напустил на лицо деловитость и вышел в приемную. Там, рядом с вешалкой на стене, зияло большое зеркало, оставшееся от прежних арендаторов. Редакционные дамы время от времени заходили сюда, чтобы похвалиться обновкой и окинуть себя контрольным взглядом. Ольга, черт бы ее драл, совсем некстати сидела за столом, уставившись в журнальный гороскоп. Видимо, соображала, благоприятствует ли разводу расположение небесных тел. Увидев шефа, она привстала, но он махнул рукой, мол, работай уж теперь, и степенно проследовал в мужскую комнату.

Сегодня, как говорят америкосы, был не его день. В туалете он обнаружил Непесоцкого, похожего на собравшегося в поход натуралиста. Фотокор, склонив голову, с благоговеньем всматривался в зев писсуара, словно не облегчался, а мироточил. Увидев шефа, он изобразил смущение от встречи с высоким начальством в обстановке низких позывов и стал торопливо застегиваться. Но Скорятин, коротко кивнув, спешно скрылся в кабинке. Дожидаясь, пока ненужный свидетель уйдет, главред хозяйским оком отметил: туалетной бумаги снова нет, а крышка бачка отбита. Стукнула дверь, Гена вышел и обнаружил перед собой просительно улыбающегося Непесоцкого:

– Геннадий Павлович, расходные материалы кончились. Совсем. А Заходырка не дает. Говорит, нет денег.

– Пишите служебную записку.

– Написал. Месяц у Ольги лежит.

– Я распоряжусь.

– Только обязательно!

– Хорошо-хорошо, – поморщился Скорятин.

– Не забудьте! Работать нечем.

– Я ничего не забываю!

Лишенец сразу понял, о чем речь, и покинул туалет, пятясь. Года три назад, отправленный снимать юбилей банка «Щедрость», Непесоцкий напился на фуршете в труху и потерял казенную камеру. Но Гена злился не из-за списанного «Никона» и не из-за нелепого производственного разговора в сортире, а из-за того, что в голосе подчиненного послышалось неверие во власть главного редактора, бессильного перед могуществом генеральной директорши. Он и сам не мог понять, как, когда, почему так вышло? Бред: знаменитые журналисты во главе с ним, «золотым пером России», асы, делающие одну из самых громких и непокорных в стране газет, стали дармоедами, обузой, попрошайками при кордебалетчице, наскоро окончившей бухгалтерские курсы. Он помнил, как в кабинет Танкиста входил главный бухгалтер Цимерман. Так, наверное, крепостной староста, недособрав оброку, вползал к Троекурову. Да и Шабельский, ничего не скажешь, умел себя поставить: прежний директор Бак без одобрения босса чихнуть боялся: едва начинал слегка химичить, бдительный Исидор с кривой усмешечкой говорил на планерке:

– А не сделать ли нам, коллеги, баканализ?

Умел Шабельский и с хозяином разговаривать. Чуть что не так – сразу: заявление на стол и улыбчивая угроза поднять в мировом журналистском сообществе такую волну, что мало не покажется. А Кошмарику с его мокрой репутацией только волны не хватало. Зато когда Исидора вышвырнули, никто не пикнул: никаких волн, мятежей и заявлений Союза журналистов. Зачем? Богатый человек купил себе игрушку – газету. Хочет – забавляется, хочет – на помойку выбрасывает или продает. Частная собственность. Не тренера же сборной погнали, а какого-то главного редактора. Чего шуметь?

Скорятин подошел к зеркалу, еще раз посмотрел на фотографию «нашей Ниночки» и на свое отражение. Господи, несвежая кожа, мешки под глазами, двойной подбородок и нос в фиолетовых прожилках от крепких излишеств. Если бы не благородная седина и осмысленный взгляд, смотреть не на что. Время – это какой-то сумасшедший косметический хирург, который злорадно лепит из молодого прекрасного лица обрюзгшую ряху. Гена чуть не плюнул в свое отражение. И что только Алиса в нем нашла?

Но Зоя? Зоя! Почему столько лет молчала? Конечно, она была обижена, оскорблена – тогда все так запуталось. Но если бы он знал, догадывался, все бы вышло иначе. Жизнь была бы другой. Гена снова и снова сравнил девушку на снимке с собой. Да, точно: глаза скорятинские, карие. И брови его – чуть нахмуренные. А вот прямые латунные волосы, поворот головы, овал лица, подбородок, – все Зоино. Как же природа интересно перемешивает! Зачем? Только затем, чтобы люди со сладким любопытством угадывали в детях-внуках свои полускрытые черты?

…В детстве он обижался, если кто-то выискивал в его внешности признаки неведомых пращуров. По выходным и праздникам собирались за большим столом у бабушки Марфуши. Родня выпивала, закусывала, налегая на треску под маринадом. Семейный остроумец, дядя Юра, нахваливал:

– Белорыбица, чистая белорыбица! Закуси, своячок!

– Как ее пьют беспартийные! – сладко морщился отец, опрокинув стопку.

– Коммунисту первую пулю! – подливая свояку, острил дядя Юра, известный в родственных кругах своим благородным происхождением, – его маман служила гувернанткой в барской усадьбе.

– Молчи, балабол! – прикрикивала на супруга тетя Валя: первого мужа у нее забрали то ли за анекдот, то ли за растрату.

Поначалу родичи насыщались, не обращая внимания на малолетнего Гену, тихо ловившего магнитной удочкой красных картонных рыбок из бумажных прорубей. Взрослых интересовало другое: гадали, за что сняли Хрущева, откуда свежий шрам над бровью у Гагарина, до хрипоты спорили, погасят ли послевоенные облигации.

– Ага, погасят и еще добавят! – сомневался всегда хмурый отец.

– Точно погасят! – уверял дед Гриша. – Сталин обещал.

– Сталин людей сажал! – встревал вольнодумец дядя Юра, игравший на барабане в ресторанном оркестре. – Ни за что!

– А теперь, значит, не сажают, только выкапывают? – усмехался дед.

– Он полстраны посадил!

– Вроде образованный ты, Юрка, мужик, а мозгой не пользуешься. Посчитай! Если половина сидела, значит, вторая половина их стерегла, кормила и дерьмо вывозила. Кто же тогда воевал?

– Штрафники.

– А строил?

– Зэки.

– Э-э… Одно слово – барабанщик.

– Он «Голос Америки» ночью слушает, – наябедничала на мужа тетя Валя. – Спать не дозовешься.

– Смотри, зятёк, поведут тебя за твой язык!

– Был зятёк да в Сибирь утёк, – вздыхала бабушка Марфуша.

От облигаций и Сталина обычно переходили к искусству: дивились, что у балерины Батманской целых два мужа, и оба законные, ей это официально разрешили, иначе она не может танцевать, а ее любят за границей. Политика! Обсуждали скандал в мире кино, такой громкий, что его отголоски достигли даже самых простодушных застолий. Артистка Ирэна Вожделей изменила мужу, легенде советского экрана Косте Клочкову, и не с кем-нибудь, а с негромким певцом Максом Шептером. Однако после развода вышла замуж не за него, а за другого всенародного кинолюбимца Мишу Лукьянова и сразу, дела вдаль не отлагая, родила дочь.

– От Шептера! – хмыкал отец, относившийся к людям с тяжелой подозрительностью.

– Паша, ну почему от Шептера? – удивлялась мать, напротив, слишком доверчивая к коварствам жизни. – Лукьянов сразу бы догадался!

– А на ребенке что, написано?

– Вот и написано, – вступала в разговор тетя Груня. – Ты, Павлик, на сына посмотри! Нос у Генки твой. Или чей?

– Нос Пашкин, точно! – поддерживал дед Гриша.

– Губы Нюркины, бантиком, – подхватывала стихийную генетическую экспертизу бабушка Марфуша.

– А глаза-то карие в кого? У Пабло – серые. У Аннет – голубые. Кто нахимичил? – хихикал дядя Юра. – Эх, вы вейсманисты-морганисты!

– В моем доме попрошу не выражаться! – словами из «Кавказской пленницы» предостерегал отец.

– В меня, – сознавалась бабушка Марфуша.

– В тебя? – все с удивлением вглядывались в ее глаза, подернутые белесой глаукомой.

– В меня! Гриш, ты забыл, что ли, старый?

– Забыл, – соглашался дед. – Точно, карие были, как мед!

– А кудрявый Генка в кого? – спохватывалась тетя Груня, озирая родню. – Вроде не в кого. Еврейцев у нас не было.

– В отца моего. Степан Кузьмич ох кучерявый был, да еще с трехрядкой ходил, – объясняла бабушка Марфуша. – Девки за ним по селу табуном бегали. Мать все глазоньки выплакала. Но терпела – любила до смерти.

– А уши? В кого Генка лопоухий? – ехидно спрашивал дядя Юра.

– Погоди, дай вспомню… Васёк был лопоухий.

– Какой Васек?

– Братик мой. Умер в 1929-м совсем мальчиком, с голодухи. Вот уж лопоухий был, даже батюшка смеялся, когда крестил…

– Не трогайте мои уши! – вскипал малолетний Скорятин. – Отстаньте! Это мои уши!

Он отшвыривал магнитную удочку и убегал в длинный коридор большой коммунальной квартиры. Там, между шкафов, ящиков, сундуков, можно было спрятаться, затаиться, погрустить, даже поплакать от обиды, а если повезет, напроситься в гости к Жилиным – у них имелся цветной телевизор «Рекорд». Остальные довольствовались пока черно-белыми, а у бабушки Марфуши вообще стоял на комоде древний КВН с крошечным экраном, который увеличивался с помощью выдвижной водяной линзы. Дорогущий «ящик», шептались соседи, Жилины смогли купить, потому что сам, работая в мясном отделе продмага, обвешивал покупателей. Только много лет спустя Гена догадался, что стал свидетелем социального расслоения коммунальной общины, вскоре распавшейся. Соседи, дождавшись отдельных квартир, разъезжались к черту на кулички – в Измайлово, Нагатино, в Лосинку. Первыми улучшились Жилины – купили кооператив у ВДНХ.

Почему маленького Скорятина задевало бесцеремонное обсуждение его внешности и злило сходство с неведомыми дедушками-бабушками? В ребячестве он воспринимал это как грубое вмешательство в свою особенную, отдельную жизнь, как посягательство на неповторимость. В детстве чувствуешь себя единственным экземпляром, даже смерть других людей еще не имеет к тебе отношения. Ты сам по себе. Ты уникум! А тут, оказывается, кудри тебе достались от какого-то сельского гармониста, глаза от бабушки, а уши – вообще от мертвого мальчика. Ну как тут не надуть мамины губы бантиком? Потом, повзрослев, даже постарев, понимаешь: сходство с родней, живой и давно истлевшей в земле, радостное узнавание своих черт в лице дочери или сына – наверное, самое главное в жизни. Это и есть, в сущности, бессмертие…

«А лоб-то наш!» – гордо подумал Гена, всматриваясь в незнакомое, но уже почти родное лицо Ниночки и вспоминая высокий чистый лоб покойной матери.

Марина не любила разговоров о фамильном сходстве. В интеллигентной арбатской семье не было принято обсуждать родовые корни и заглядывать в туманное портняжное прошлое. Отсчет шел от деда Бориса Михайловича, гимназиста-буденновца, выпускника Красной академии, всю жизнь трудившегося по атеистическому ведомству. Впрочем, иногда Гене казалось, что его просто не пускают в мир кровных секретов рода Ласских, как не пускали беспартийных на закрытые собрания, а еще раньше из церкви перед литургией выставляли вон оглашенных. Лишь однажды жена, разозленная очередной семейной ссорой, сорвала злость на дочери. Подросшая Вика рыдала у зеркала, проклиная свой катастрофический нос, на самом деле просто длинноватый. Марина слушала-слушала и взорвалась:

– А какой еще нос ты хочешь от гомельского раввина?

Да, кровь, как говаривал Воланд, – великая вещь! Кровь – неодолимая сила, исподволь ведущая человека по жизни. Можно об этом не думать, не признавать, считать, что все дело в родном языке, в заоконных пейзажах, в прочитанных книгах, в могучих идеях. Можно, даже, наверное, нужно, так думать, но кровь несет от сердца к мозгу нечто такое, чего нет и не было ни в языке, ни в пейзажах, ни в книгах, ни в идеях. Нигде! Кровь, текущая в твоих венах, помнит то, чего не помнишь ты. Так волжская вода, разлившаяся морем меж сухих голодных степей, помнит и про валдайские валуны, и про тверские затоны, и про корявые корни костромских елей, и про жигулевские песчаные отмели… Эта забытая память определяет многое, если не всё – поэтому лучше жить в согласии со своей кровью, а не вопреки.

…Возвращаясь к себе, Скорятин увидел, что Ольга снова говорит по телефону и в глазах ее стоят слезы нерешительности. Он улыбнулся ей с сочувствием, попросил никого к нему не пускать, зашел в кабинет и, усевшись за стол, занялся изучением штампов на конверте. Итак, отправлено из Тихославля 18 февраля, рассуждал он как заправский детектив из сериала «Тайны следствия». Московский штамп от 3 марта. Все верно: письма теперь идут по России долго, как с Мадагаскара. Лес на снимке зимний. Значит, день рожденья у нее в начале февраля. А на вид Ниночке лет двадцать пять. Плюс-минус. Конечно, январь или декабрь тоже исключать нельзя: замешкались, спохватились, но, как правило, письма после двадцатипятилетнего молчания отправляют сразу, по неодолимому порыву – или не отправляют никогда. Значит, все-таки середина февраля. Отнимаем девять месяцев, выходит – май. Где он был в мае 87-го? В Москве. Точно! Пошел по заданию Исидора на митинг «Памяти» у Поклонной горы и показал, чтобы пропустили, удостоверение. «Васильевцы», узнав, что Гена – «Мымры», так наваляли спецкору, что он неделю провалялся с «ушибами мягких тканей лица». Шабельский объявил его героем и выписал премию. Значит, 87-й отпадает. А если вычесть, допустим, 24 года? Где он был в мае 1988-го? В Тихославле. Ошибиться невозможно. Отец умер в июне, когда Гена прилетел из Америки и хотел объявить жене, что уходит, но закрутился с похоронами – и все перепуталось. Самое страшное, когда в сердце сталкиваются невыносимое счастье и большое горе. Можно умереть или совершить непоправимую ошибку…

В первый раз Скорятин попал в Тихославль в мае 1988-го. Его послали в командировку, как тогда выражались, по тревожному письму – жалобе клуба «Гласность». Им запретили собираться в библиотеке имени Пушкина, а нового помещения для словопрений не дали: классическое наступление партократов на перестройку. Тогда, после письма Нины Андреевой в «Советской России» все возбудились и очень боялись реванша врагов ускорения и заединщиков застоя. Шабельский вызвал Гену, вернувшегося из Франции, так и не вкусив еврокоммунисточки Аннет, проинструктировал и послал. Исидор тогда постоянно отправлял его куда-нибудь, и Скорятин скоро понял почему.

Обычно из-за границы он домой не звонил: дорого, а суточные в валюте выдавали по нынешним временам смешные – на хороший обед не хватит. Но в тот раз Гена присмотрел Марине в универмаге «Тати» платье и хотел согласовать покупку, прежде всего – размер: жена села на диету, по утрам, включив телевизор, изнурялась аэробикой и удивительно постройнела, вызывая свежее влечение. Он ждал ее прихода в супружескую постель с тем же бьющимся сердцем, как прежде в чужой квартире. Если Борька визжал, не отпуская мать, Гена злился и расстраивался.

Платье было роскошное – черное, обтягивающее. Странное ощущение для советского человека: ты не достаешь тряпку у знакомых с переплатой, не хватаешь на закрытой распродаже, не перекупаешь у спекулянта в подземном переходе возле «Березки», а долго-долго бродишь вдоль бесконечных вешалок, забитых модным барахлом, и выбираешь товар, как редиску на Центральном рынке. Потом (и это тоже удивительно!) звонишь в Москву с Елисейских полей из уличного автомата, опуская однофранковые монетки. Чудо! Фантастика! Но в новой кооперативной квартире никто не отвечал – долгие гудки. Удивленный Гена набрал Веру Семеновну, и та радостно доложила, что Мариночку отправили в Ялту – писать очерк про домик Чехова. А Боречка у них, в Сивцевом Вражке, кушает хорошо, можно не беспокоиться. Любопытная теща расспрашивала про Париж, пока у зятя не кончились монеты.

В редакцию из-за рубежа Скорятин тоже не звонил. Знал, если что – найдут через корпункт. Но Саша Калязин, один из рыцарей правды, попросил связаться в Париже с Лимоновым и передать ему коллективный сборник «Непроходняк», где напечатали несколько стихотворений изгнанника. За контакты с эмигрантами к тому времени уже не карали, даже не грозили пальчиком. Жизнь менялась стремительно. Но, вручая книжку для передачи беглому писателю, старый товарищ честно предупредил:

– Эдик тебя, конечно, поведет в кабак, станет разговоры разговаривать. Будь поаккуратнее!

– В каком смысле?

– Не откровенничай, а то выведет тебя в новом романе полным дебилом.

– А если я глупого ничего не скажу?

– Все равно выведет. Творческий метод у него такой.

Лимонов с радостью откликнулся на звонок и через час был в холле отеля. Мускулистый, в тенниске и облегающих брюках, он смахивал на атлета, готовящегося подойти к «коню» и завертеться, ловко перехватывая отполированные ручки снаряда. Взяв книжку, Лимонов нежно погладил ее, как долгожданного ребенка, полюбовался обложкой, полистал, а потом пригласил доброго вестника в ближний кабачок. Выпили много, Гена без устали вещал о невероятных переменах в СССР, а Эдик, осушая очередной бокал совиньона, шумно восхищался, какого умного собеседника послала ему судьба, и повторял:

– Надо возвращаться. Пора! Пора!

Разговор пошел такой интересный, острый, настоящий, что Скорятин попросил разрешения и включил диктофон, чтобы сделать интервью со скандальным Эдичкой. Несмотря на гласность, темы и персоны все еще надо было согласовывать, и он с утра, страдая головной болью, помчался в корпункт: на казенный звонок кровные франки тратить не хотелось. Генриетта, дальняя родственница Исидора, ответила: шеф уехал на недельку подлечить нервы. Спецкор взял ответственность на себя и попал в точку: грандиозный успех. Лимонова сразу пригласили навестить Родину, опрометчиво покинутую много лет назад. Платье Гена тоже купил на свой страх и риск, и тоже не ошибся: оно сидело на Марине безукоризненно, подчеркивая подтянутое изобилие ее шоколадного тела. Жена, хоть и поморщилась, заметив пакет от «Тати», но отблагодарила мужа нежной постельной новизной.

Через год легкопёрый Лимонов издал очередной роман. Там имелся эпизодический персонаж – убогий советский журналист по фамилии Курятин, удивительная свинья и редкий дурак, норовивший напиться за чужой счет и городивший такую запредельную чушь, что совестно было читать…

– К вам Солов! – по селектору сообщила Ольга.

– Я же просил…

– Сказала. Он торопится.

8. Отказники и лабазники

Поэт Миша Солов, развязный сорокалетний детина с пузом навыкат, вошел в кабинет главного по-свойски, разве что дверь ногой не открыл. Он был бессовестно толст, но не как матерый мужик, злоупотребляющий пивом, нет, стихотворец скорее напоминал ребенка, до безобразия раскормленного безумной мамашей. Одевался Миша по-военному: носил пятнистый комбинезон, подпоясанный офицерским ремнем, высокие армейские бутсы, а на боку висела брезентовая сумка от противогаза. Скорятин оттянул срочную по полной, и его злила непонятная страсть к обмундированию чмошника, откосившего от армии. К тому же все касавшееся боевой мощи державы вызывало в Мише ветхозаветное раздражение.

Солова нашел и притащил в газету Шабельский, тоскуя после смерти Шаронова. На одной из планерок он гордо представил коллективу юного толстяка:

– Знакомьтесь, Михаил Семенович Солов – лучший современный поэт. После Бродского и бедного Вени. Теперь у нас снова есть свой гений!

Гений вел себя с надменной независимостью и передвигался по редакции как вышедший на прогулку памятник. Заданий не признавал, появлялся и исчезал по собственному усмотрению, темы выбирал себе сам, не выносил ни малейшей критики, предпочитал перелицовывать классику, подгоняя ее к злобе, а то и к ненависти дня.

Выхожу один я на дорогу,

На Уолл, как говорится, Стрит.

Вот где жизнь! Здесь люди внемлют Богу!

И с юанем доллар говорит!

Едва Исидора погнали, Гена, приняв хозяйство, хотел избавиться от унаследованного «гения», но Кошмарик узнал и предупредил: «Не трогай! Пусть рифмует». По слухам, хозяин иногда звонил Мише и подсказывал темы, а тот, несмотря на сварливый нрав, с готовностью принимал советы.

– Тебе чего? – спросил главный редактор, нарочно не сразу оторвавшись от полосы и стараясь не смотреть на немытые кудри пиита.

– Есть текст! – объявил Миша.

– Как называется?

– «Я помню черное мгновенье…»

– Прочти!

Солов нехотя достал из противогазной сумки планшет новейшей модели, ткнул нечистым ногтем в экран, нашел нужный файл, напружился и, тряся двойным подбородком, завыл:

Я помню черное мгновенье,

Перед страной явился ты,

Как инфернальное виденье

Тоталитарной Сатаны.

В позоре жизни безнадежной,

Электоральной суеты

Я слышал эхо воли прежней.

Мне снились милые черты.

Шли годы – медленно и жутко,

Мы жили, сдерживая стон.

У нас не Дума – проститутка.

Не выборы, а лохотрон.

Без божества, без вдохновенья

Влачится нищая страна

В глуши, во мраке заточенья,

В трясине вечного говна.

Но все ж настанет пробужденье,

В Отечестве воскреснут вновь

И божество, и вдохновенье,

И к справедливости любовь.

Падут позорные оковы.

И снова, как судьбы презент, –

Воссядет избранный законно –

Рукопожатный президент!

Закончив, Солов несколько мгновений благоговейно молчал, ловя эхо своих строк, уносящихся, надо понимать, на вечное хранение в алмазный фонд ноосферы. Потом небрежно спросил:

– Ну, как тебе?

– Ничего. Но вроде Сатана мужского рода?

– Это я специально, чтобы обиднее было. Он же себя альфа-самцом воображает.

– Не поймут.

– Ты недооцениваешь нашего читателя. Он гораздо умней… – поэт не договорил, но полностью фраза звучала бы так: «Он гораздо умнее тебя, козла, не достойного мизинца левой ноги великого Исидора».

Миша не принял воцарение Скорятина, считал это реваншем «лабазников», но прежде все-таки сдерживался, а в последнее время буквально оборзел: на планерках хихикал, перебивал, дерзил и смотрел на шефа как прозектор на невостребованный труп.

– Без говна никак нельзя? – сдерживая гнев, спросил Гена.

– Нельзя. Для бомбы нужна экспрессия!

– А ты думаешь, газета – это бомбардировщик?

– Да, бомбардировщик. С напалмом.

– Почему тогда не с атомной бомбой? Ладно. Возьму, но без говна!

– Только с говном. Отнесу в «Новую газету».

– Неси!

– Леониду Даниловичу понравилось.

– Ладно. В следующий номер.

– Можно и с колес. Страна ждет.

– Обождет. Нет места.

– На шестой дырка.

– Какая дырка?

– Ты же снял «Мумию».

– Ах да… Хорошо. Отдай Дочкину. Но вместо говна пусть будет дерьмо.

– Рифма пропадет.

– Найди другую. Ты же поэт, а не я…

– Денег стоит!

– Дарю: «тюрьма – дерьма».

– «Тюрьма – дерьма»? Неплохо. Как грустна наша Россия! – улыбнулся гений белыми американскими зубами.

Когда-то Чикагский фонд «Честная пресса», поощряя свободу слова, выделил средства, чтобы честнейшим журналистам бесплатно протезировать челюсти в московской клинике мировой стоматологической сети «Супердент». Первым в «Мымре» этого счастья удостоился Веня Шаронов. Неделю он ходил по редакции, одаривая коллег фаянсовой улыбкой и декламируя сочиненные на случай стихи:

Я ненавидел слово «cheese»,

От кариеса плача.

Но вот пришел зубной «ленд-лиз»,

И снова я как мачо!

Вскоре Веня по пьяни выпал из автобуса и уронил заветную челюсть в сугроб. На другой день по его отчаянному зову на место утраты пришла вся редакция – искать потерю, но рано утром уборочная машина загребла весь снег железными ручищами. Веня был безутешен, ибо жена Лида предупредила: не найдешь – прибью.

– Сумку с противогазом носят на другом боку, – вдогонку бросил Скорятин.

– Мне так нравится.

– А Пушкин тебе нравится?

– Местами.

– Тогда ознакомься и впредь проверяй цитаты! – главный редактор протянул поэту письмо буквоеда Черемисова.

Солов вернулся, взял, глянул на руководителя с усмешкой и, не удостоив ответом, снова пошел к выходу. Глядя, как перекатываются под пятнистой солдатской материей толстые бабьи ягодицы стихоплета, Гена подумал:

«Танкиста на тебя, урода, нет!»

…Как только началась гласность, все поняли: дни Диденко сочтены, и тихо гадали, кто теперь станет главным. Вариантов было два: иногда в таких случаях кормило передавали кому-то из заместителей, но чаще присылали «варяга» из сектора печати ЦК КПСС, побегавшего в инструкторах и заслужившего самостоятельную должность. Но когда на следующий день после падения Деда коллективу представили Исидора Шабельского из отдела атеистического воспитания журнала «Наука и религия», все ахнули и развели руками. Таких взлетов в журналистике не помнили, пожалуй, со времен возвышения Аджубея, который, женившись на дочке Хрущева Раде, сел на «Известия». Поговаривали, Исидор, будучи с делегацией в Канаде, глянулся тамошнему послу Яковлеву, которого Суслов за нехорошую статью в «Литературной газете» промариновал в стране кленового листа лет десять. Зато Горбачев вернул Яковлева и сделал главным идеологом перестройки.

– Чем же Исидор ему так глянулся? – обсуждали в курилке.

– А чем они друг другу нравятся?

– Кто?

– «Отказники». Ты знаешь, как Яковлева на самом деле зовут?

– Как?

– Яков Лев! – отвечал осведомленный «лабазник».

– Ого! Тогда надо искать себе место…

Чтобы понять щекотливость ситуации, следует помнить, что Танкист, хоть и выдвинулся, борясь с космополитами, сам заядлым жидоедом не был. Напротив, у него имелась своя теория.

– Евреи в журналистике необходимы! – в узком кругу, под коньячок, любил говаривать незабвенный Иван Поликарпович. – Остры, сукины коты! Но только поштучно. Когда их слишком много, это уже подполье.

В результате редакция была разделена на два лагеря – инородцев и коренников, «отказников» и «лабазников». Русская партия состояла в основном из рабоче-крестьянских отпрысков, поднявшихся на могучей волне борьбы с неграмотностью. И только Мозгалевский, долго представлявшийся сыном сормовского рабочего, оказался дворянских кровей, в чем радостно сознался после того, как Горбачев встретился на Мальте с кем-то из Дома Романовых. Да еще Седых: в анкете писал «из крестьян», а выпив лишка, хвастал, что его дед на Оби владел баржами и колесным пароходом. Прозвище «лабазники» пошло, как ни странно, от самого Диденко. Однажды на планерке Танкист развспоминался (болтлив стал с годами) и рассказал, как в родовом лабазе, играя со сверстниками в прятки, схоронился в куль с солью и долго сидел там без звука, хотя вспотевшую от волнения попку страшно пекло и щипало. Мыслящие сотрудники «Мымры» переглянулись, хихикнули и запомнили.

«Лабазники» в отместку звали супостатов «отказниками», хотя никто из них, насколько известно, не подавал заявление о выезде на историческую родину – сразу вымели бы с идеологического фронта, несмотря на «новое мышление». Тогда еще с этим было строго. Конечно, не вся редакция участвовала в борьбе, кто-то сторонился, считая, что племенная рознь неприлична воспитанным людям. К тому же паспортная национальность не всегда определяла выбор «окопа». Западенец Потнорук, носивший вышиванку, и печальный грузин Эбонидзе (поживи-ка с такой фамилией!) примыкали к «отказникам». Зато неочевидный молдаванин Галантер и арбатский армянин Козоян сражались в стане «лабазников». Впрочем, когда Эбонидзе обошли квартирой, он тут же переметнулся в противоположный лагерь, а Галантер после воцарения Исидора стряхнул с себя постылое молдаванство.

Мудрый Танкист оставался над схваткой, хотя все знали, что сердцем он с «лабазниками», среди которых почти не было столичных выкормышей. Дед их недолюбливал, выискивая самородков во время командировок в глубинку. Влюбившись, скажем, в острое перо из Ростова-на-Дону, он вытаскивал его в столицу, выбивал из ЦК квартиру, благоустраивал, холил, и если потом перо оказывалось на поверку не таким уж и острым, деваться было некуда – не отправлять же назад. Однако едва кто-то из милых его сердцу «лабазников» впадал в почвенное излишество, Дед мог взгреть за великодержавную спесь, напомнив о пролетарском интернационализме, который пока никто не отменял. Но и «отказникам» доставалось, если кто-то выпускал смешливый космополитический ворс. Диденко тяжело вперялся в ёрника и спрашивал скрипучим голосом: «Значит, с народом тебе не повезло!? Значит, говоришь, у нас страна вечно зеленых помидоров? А ты в тундре сваи в мерзлоту вбивал?» И хотя все знали, что времена изменились, в зале веяло норильской стужей, словно мимо, потрясая ледяным посохом, прошел гулаговский Санта Клаус, бородой похожий на Солженицына.

Однажды «отказник» Бунтман в субботнем фельетоне подколол: мол, в популярной песенке про аистенка, который «рвется в облака, торопит вожака», чтобы поскорей покинуть холодную родину и долететь до теплых краев, есть нестыковочка. С птицеведческой точки зрения, родина аистов – Африка, ведь именно там они проводят куда больше времени, чем в СССР. Фельетон имел успех и горячо обсуждался на бдительных московских кухнях. На планерке Танкист поискал глазами остряка и молвил:

– Вроде с высшим образованием, а простой вещи не соображаешь: родина – там, где яйца.

– Как вы сказали? – хихикнул автор.

– А что смешного? Родина там, где тебя снесли. Понял? – и так посмотрел на хохмача, что тот съел собственную ухмылку.

Забавно было наблюдать, как две редакционные фракции схлестывались на партийных собраниях, язвя и прищучивая друг друга выдержками из одного и того же постановления ЦК КПСС. Надо признать, изощренные «отказники», разя цитатами, обычно разделывали неповоротливых «лабазников» под орех, а те бежали жаловаться. Дед выслушивал ябеды на инородческий беспредел и говорил грустно:

– Учитесь, мудаки!

Гена, любимец Танкиста, с самого начала был приписан к «лабазникам», хотя всегда держался от них в стороне. Он искренне не понимал, как можно тратить столько сил на любовь к Родине вместо того, чтобы чуть-чуть поднапрячься, подучить русский язык и не сажать в текстах ошибки, за какие раньше били линейкой по рукам. Впрочем, и они его за своего не считали. Жена-еврейка, по их понятиям, – недостаток серьезный, ведь носатая ночная кукушка может так закуковать русского человека, что он за кусок мацы предаст и себя, и род свой, и Отечество.

После воцарения Шабельского начался исход «лабазников». Исидор был суров: одного отправил на пенсию, другого на каждой планерке «опускал» и довел до «собственного желания», третьего вдруг застукали пьяным на рабочем месте и вышибли. Хотя на самом деле гораздо трудней застать журналиста на службе трезвым. Редакционное пьянство – профессиональный порок, не зависящий от национальных и политических кондиций.