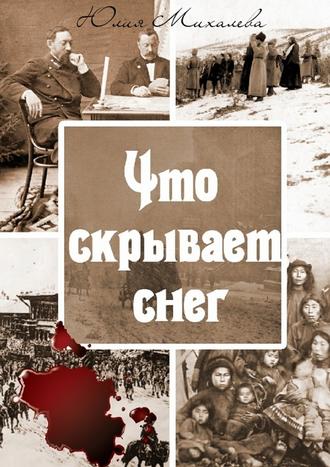

Юлия Михалева

Что скрывает снег

III. Грязная кровь

Белого шамана – огромного, быстрого, громогласного, похожего на ледяного великана – так и не нашли.

Со вчерашнего дня все люди хромого рыжего старика суетились, как муравьи в разворошенном муравейнике, то и дело выкликивая его имя: «Черный бог! Черный бог»! Но злоба метели, очевидно, не давала целителю услышать мольбы и явиться на призыв.

Гида бы легко мог отправиться за шаманом и привести его. На этот раз ему бы не пришлось и выслеживать: охотник точно знал, куда нужно идти. Но никто его об этом не спрашивал.

Длинноносой женщине стало совсем худо. Вскрикивая от боли, она металась по мокрой от испарины постели, то и дело исторгая из себя зеленоватую вязкую жижу. Ее живот вздулся, она то кричала, то на время отходила духом в мир предков. Вернувшись же, звала сына:

– Васенька! Проститься хочу!

Рыжий старик сидел у ее постели, прикладывая к голове тряпки с кусками снега, занесенные в бочке с улицы.

Он был настолько расстроен, что больше не притворялся всесильным. Даже его роскошные усы безвольно поникли.

Голосом, совершенно не похожим на прежний – нежным и ласковым – старик повторял на своем непонятном языке одно и то же длинное заклинание. Гида его запомнил. На всякий случай – все может когда-то сгодиться:

– Веронька, милая, держись. Не покидай меня. Я сделаю все, что захочешь, только останься. Мы скоро возвратимся домой…

Теперь могучий старик походил на беспомощного ребенка.

Не доискавшись шамана, люди с рассветом отправились за серым человеком, что гадал по кишкам. Шаманке открывали будущее звери и птицы, но белые люди приносили в жертву таких же белых людей.

Серый человек достал длинный нож и разрезал руки женщины у сгиба. Для сбора крови поставил прозрачные склянки.

Похоже, так они пытались задобрить своих богов. Но те не смилостивились: длинной женщине тотчас же стало хуже. Она готовилась отправиться к предкам и уже больше не возвращаться.

Если бы Гиду спросили, то он бы сказал, что длинная женщина наелась гибельной чемерицы. Эта коварная лесная трава притворялась вкусной черемшой, и оттого свела к предкам не один десяток неопытных охотников. Но только где же длинная женщина смогла найти ядовитый корень в самый разгар зимы?

Пожалуй, Гида уже не смог бы ей помочь – даже если бы его очень сильно упрашивали. Прошло слишком много времени, и теперь это было под силу только шаманам.

Старик вышел в гостиную, переполненную людьми. Схватив с полки волшебный шар, в котором метался заколдованный снег, он с силой швырнул его в стену.

– Немедленно тащите сюда полицмейстера! Хоть из-под земли достаньте! Своими руками выпорю каждого, если через четверть часа этого мерзавца здесь не окажется! Выпорю, закую в кандалы и отправлю на каторгу. Пошли вон! Ищите его – и моего сына.

***

В первом этаже закудахтал безумный петух. Он давно потерял связь с природой, и посему объявлял о приходе утра в любое время суток. Однако на сей раз птица оказалась права: рассвет действительно наступил.

Уроки давно начались. Ученики ровными рядами расселись за партами и с нетерпением смотрели на дверь в ожидании своего учителя. Наверное, теперь они начали волноваться, ведь с момента, когда наставник прошел по коридорам, громыхая увесистым колокольчиком, минуло несколько часов. Именно в эту минуту кто-то из ребят озабоченно озвучивал общую тревогу: неужто господин учитель занемог? Надобно его проведать! И ряд стриженных голов – на первый взгляд, одинаковых, но на самом деле – столь же различных, сколь и арбузы на одной грядке, согласно кивнул в унисон: да-да, непременно!

Но кого Чувашевский пытался обмануть? Эти мелкие бесы наверняка сначала, громко гогоча, побросали в воздух портфели, а затем, без сомнения, азартно предались игре в картинки. Так они называли досадные вкладыши к промокашке, которые давно бы следовало запретить. Игра была примитивной: тот, кто переворачивал одним ударом больше листов в стопке – забирал их все.

Каковы родители – таковы и дети. Достойная смена подрастала.

Чувашевский внимательно вслушивался в завывание ветра. Сегодня эти хаотичные надрывные звуки болезненно напоминали ему оперу. Опера! О таком здесь не приходилось и мечтать.

Если бы только можно было взять – и прямо сейчас перенестись в Москву, вдохнуть ее родной запах… Если бы только все вернуть… Чувашевский зажмурился. Вот бы открыть глаза и понять, что все это сон.

Сегодня учитель чувствовал себя совсем больным и разбитым. Во-первых, он действительно занемог – тело ломило, по нему разливался болезненный жар, то и дело сменяемый лихорадочным холодом. Во-вторых, он совсем обессилел. Уже не перечесть ночей, в которые ему не удавалось сомкнуть глаз – а теперь, когда, наконец, наступила тишина, он не мог заснуть от раздражения.

Прошедшая ночь в отвратительном оплоте блудниц превзошла все прежние.

Омерзительные звуки оргии переросли в дебош, а тот, в свою очередь, дошел до перестрелки. В голове не укладывалось, что все это происходило буквально в квартале от резиденции самого генерал-губернатора – буквально под его носом! И при этом оставалось совершенно безнаказанным.

Чувашевскому не оставалось ничего, кроме как лежать в полной темноте и, скрипя зубами от досады, совершенно против желания, вникать в перипетии непростой жизни обитателей веселого дома. Подумать только, к чему скатилась его жизнь – та самая, которая еще пятнадцать лет назад была такой радостной, заманчивой, зовущей и сулящей большие перспективы!

Накануне Чувашевский осуществил задуманное: собрал подписи и отнес жалобу в полицейскую управу. Когда он передавал испещренный разновидными росчерками листок, то ощутил прилив сил и даже подобие счастья: его горячо уверили, что беззаконие будет устранено.

Каково же было отчаяние Чувашевского, когда он, отодвинув подушку, увидел темно-серые мундиры, крадущиеся в дом терпимости. Нет, он не стал настолько ханжой, чтобы к своим сорока трем годам отрицать естественную потребность, обуревавшую всех, невзирая на ранги и статусы. Но сумерки еще не сгустились, и оттого не помешали узнать в тех фигурах помощника полицмейстера и того самого околоточного, что так уверенно обещал избавить Чувашевского от еженощных страданий!

Глухая злоба придала Чувашевскому сил. Он заставил себя подняться с кровати, и, облачившись в уличное, выйти за порог.

Учитель направился прямиком в полицейскую управу. К счастью, путь предстоял недолгий. Каждый шаг по высокому, рыхлому и топкому снегу давался с трудом, ледяной ветер резал лицо. Метель, казалось, и не думала затихать. Чувашевский не помнил, чтобы прежде столь сильное ненастье продолжалось так долго.

Возле управы выла привязанная цепная собака. Дверь оказалась заперта.

Каких только недобрых мыслей не передумал Чувашевский, стоя те бесконечные минуты на пронизывающем морозе. Изначально он настроился крайне решительно – ведь когда-либо засовы должны отвориться! Однако с каждым мигом запас стойкости иссякал, и Чувашевский сдался, так и не дождавшись появления ни единой живой души.

Впрочем, полностью признавать свое поражение он не намеревался. В голове, которую теперь еще сильнее ломило от жара, бушевали протест и жажда действия. Совсем прежние, юношеские, те самые, что в итоге и привели его в этот далекий край.

Он направился прямо туда – в средоточие разврата, источник головной боли и бессонных ночей. К тому моменту, когда учитель постучал в проклятую дверь, ведущую прямо в преисподнюю, он уже окончательно убедил себя, что именно за ней и кроется причина всех его жизненных невзгод.

Разумеется, на стук никто не спешил: блудницы, очевидно, спали сном праведниц после напряженных трудов. Оставив щеколду, Чувашевский принялся молотить кулаком, а потом, с досады, пнул дверь ногой. Она открылась.

Учитель вошел внутрь, мысленно содрогаясь от предвкушения непристойных открытий. Однако то, что он увидел наяву, поразило гораздо больше фантазий. Картина, открывшаяся перед глазами, оказалась до удивления привычной. Коридор был точь-в-точь таким же, как и в его собственном доме. Даже пейзаж местного художника, украшавший холл, мало чем отличался.

Внутри стояла полная тишина. Единственное, что нарушало ее – капающая на металл вода. Похоже, в первом этаже вышел из строя рукомойник.

Чувашевский углубился в здание. Запахло сыростью и дешевыми духами. Вдруг он почувствовал себя вором. Надо бы заявить о себе – но в какой форме сделать это в нынешних обстоятельствах? Здравия дому он не желал.

Учитель откашлялся.

– Сударыни! Не изволите ли меня выслушать? – довольно громко выкрикнул он, но беззвучие не рассеялось. Постояв с минуту, глядя на фигурку фарфорового купидона, Чувашевский продолжил путь.

На ковре у лестницы он увидел комья грязи и большое бурое пятно. Вино? Кровь? Или еще не весть что, водившееся в этом доме? От большой кляксы шли малые, и они вели во второй этаж. Чувашевский продолжил свой путь по ним, и они привели его к распахнутой двери в конце коридора. Зайдя в комнату, учитель увидел непристойно большую кровать, покрытую алым атласным покрывалом. На ложе блуда возлежало, широко раскинув руки, тело, лишенное головы. Оно и стало источником бурых пятен, собравшихся в солидную лужицу у изголовья.

Машинально Чувашеский воздел руку для крестного знамения – однако не успел довершить его. Сзади послышался тяжелый стук – некто грузный двигался прямо к нему. Но учитель не успел понять, кто это. Секунда, и удар нерубленым поленом для топки свалил его с ног.

***

– Бяка! – Варя бросила ложку на пол.

Она редко капризничала, но уж если принималась за дело, то основательно.

Павлина отложила кофту, которую штопала, подняла прибор и вернула обратно.

– А ну ишь!

– Не буду, – Варя демонстративно поджала губы. – Фу! Невкусно! Хочу кулебяку!

Нянька продолжила прерванное занятие.

Девочка набрала полную ложку пресной пшенной размазни и вылила на пол.

– Хочу кулебяку!

Нянька встала, деловито накинула засаленный, многократно латанный тулуп, сняла с печи детскую шубку и направилась к своей уже примолкшей подопечной.

– Куда мы идем?

Расторопно вставляя руки в рукава, Павлина невозмутимо отвечала:

– Отведу-от тебя в лес и сдам катам. Оне ужо ждать притомились.

Глаза девочки округлились от ужаса.

– Не надо!

– А они тебя – хоп – на палку – и в огнище. Сжарят – станут исть.

– Не хочу! Хочу кашу, – Варя, готовясь разрыдаться от ужаса, цепко схватилась ручонкой за угол стола.

– Цц, надо. Кто кашу не ист – того каты идят.

– Няяя…

Хлипкая дверь, по обыкновению не запертая днем на засовы, отворилась. Она была открыта – однако без стука входили только свои. Вчерашние дядьки – длинный и короткий, белый и черный – к своим точно не относились.

– А вы, вижу, уходите, – неприятным голосом заявил длинный, бесцветный, безликий – тот, что вчера так грубо разговаривал с нянькой.

Черный, мохнатый снял шапку. Одна его рука висела на перевязи.

Варя вспомнила, что намедни он ей очень понравился. Вечером она все выспрашивала Павлину, может ли черт быть добрым. Та ругалась – негоже в ночи поминать нечисть.

– И тебе не хворать, – проворчала, не оборачиваясь, Павлина.

– Мы идем к катам, – ответила Варя.

Нянька странно на нее взглянула и неестественно улыбнулась гостям:

– Ишь чего выдумала. Не слухайте ее, барыны, дите ж…

– Н-да? И куда ж вы собрались? Девочка?

– В лес.

– Хворосту набрать, – продолжала льстиво растягивать губы Павлина.

Визитеры переглянулись.

– Думаю, сударыня, вам, после того, как мы осмотрим вещи господ Вагнеров, придется проследовать с нами в управу и кое-что обсудить.

Варя чувствовала на своей щеке участившееся дыхание няньки.

– Покажи, где вещи твоих хозяев.

Павлина распахнула дверь в единственную комнату.

– Все там. Поглядьте.

Полицейские проследовали в помещение, прикрыв за собой дверь. Раздались шум выдвигаемых ящиков, шорох разбрасываемых вещей и треск разбиваемых досок.

– Ить ироды, – прошептала нянька.

– Смотри, Ершов!

– Что это? Потайной ящик?

– Да нет же! Смотри сюда!

– Это же… Но этого просто не может быть. Это же все меняет!

– А вот еще… И еще…

– Значит, все вышло совсем не так, как мы полагали. Хм, а кто первый заговорил об этом?

– Ты меня спрашиваешь?

– Оставьте, не до того сейчас!

Шорохи продолжились.

– А это что… Посмотрите-ка.

– Похоже на кровь.

– Уберите оттуда свои пальцы, Деникин. Снова все испортите! Аккуратно сложите – ведь я же все объяснял…

Через несколько минут визитеры потребовали суконный мешок. Свалив туда вещи папеньки, они, совместно держа свою ношу, едва ли не бегом покинули дом. На прощанье не сказали ни слова.

И даже про прогулку с Павлиной в спешке забыли.

***

Миллер встал задолго до рассвета. Он велел приготовить кофе, и, не зажигая огня, устроился в кресле напротив телефонного аппарата – прибора, позволявшего передавать голос на большом расстоянии. Во всем городе таких имелось лишь три. Один – у Миллера, другой – в резиденции генерал-губернатора, и третий – у купца Перова-старшего.

Как ни странно, но инженер Романов, который установил эти хитрые приспособления, не озаботился тем, чтобы оснастить ими собственный дом.

Аппарат молчал. Обещание оставалось неисполненным.

Стрелки настольных часов отмерили четверть круга прежде, чем Миллер приставил трубку аппарата к уху в надежде, что ветер оборвал провода. Но нет – щелчок, и заспанный охрипший женский голос где-то вдалеке отозвался морским приветствием:

– Алло!

Миллер повесил трубку на рычаг. Он просто отправится в почтовое отделение и телеграфирует. Напомнит об обещании.

Время, конечно, уходило, но его по-прежнему оставалось достаточно для исполнения первоначального плана.

Вошла прислуга – уголовница, конечно, как и у всех, но с большим преимуществом: умненькая и расторопная, она и прежде нанималась горничной.

За годы в городе у Миллера установились с ней панибратски-приятельские отношения – никак невозможные и даже мысленно недопустимые на минувшем месте службы архитектора в Москве.

Девушка ловко отворила дверь, удерживая в одной руке – поднос, а в другой – лампу.

– Ваш кофей, Лександр Степаныч!

Поставив предметы на стол, она с неодобрением посмотрела на безжизненный телефонный аппарат.

– Прогневали мы господа, Лександр Степаныч.

– Оставь, Маруся, – Миллер сделал первый глоток.

Зелье, принесенное прислугой, мало напоминало привычный напиток, но, тем не менее, со своей задачей справлялось – согревало и пробуждало мысли.

– Прогневали, Лександр Степаныч, – упорствовала девушка. – Во храме не служат.

Миллер заинтересовался: он и впрямь несколько дней кряду за воем ветра не слышал колокольного звона.

– Как же так?

– Неужто вы и впрямь не знаете? – удивилась было девушка, но потом, вспомнила, что хозяин лишь в великие праздники посещал церковь. – Дак батюшка-то наш сгинул. Некому больше службы служить. А что, ежели он и до воскресения не возвернется? Где это видано, чтобы в воскресный день во храме Господа не почтили?

– Исчез, говоришь? А когда об этом узнали?

– Вчера не служили… И тот день не служили – стало быть, в тот раз.

Миллер задумался. Он догадывался, что исчез еще и кое-кто другой.

– Страшные дела творятся, Лександр Степаныч. У господина Романова вот дите тоже пропало. Вчерась я слышала, шедши мимо управы. А и каты те, беглые, грят, в лесах за околицей укрылись. А еще, грят, ямщика почтового тигра разорвала!

– Ты бы слушала все поменьше, Маруся… Люди многое говорят, а у страха глаза велики, – успокоительно предложил Миллер.

Прислуга указала на руку Миллера, затянутую покрасневшим куском фланели.

– Поранились, Лександр Степаныч? Может, мне сходить за фельдшером в управу? Дохтор-то опять запил.

– Не стоит. Я, пожалуй, сам выйду.

– В контору-то? Да лучше бы дома оставались, в экую-то пургу. Вас там совсем заметет, пока дойдете. Говорю же: прогневили мы господа.

– Нет, Маруся, не туда… Послушай-ка. Когда я выйду, то ты запри все засовы. А я велю Матвею, чтобы и снаружи дверь подпер.

Девушка посмотрела с пониманием.

– Конечно, как изволите, Лександр Степаныч.

***

Романов скручивал листы плотной бумаги в трубки и поочередно укладывал в основательный кожаный портфель. Он явно намеревался, несмотря ни на что, отправиться в контору.

– Не оставляй меня вновь! Не сегодня! – Елизавета схватила мужа за руку. В голосе слышались знакомые Романову интонации, грозящие приближением обострения недуга.

В Москве ее расстройство определили, как истерию. В прошлом году, возвращаясь из поездки в столицу, которую посещал по вопросам службы, Романов специально сделал остановку в белокаменной. Он решил обратиться за консультацией в психиатрическую клинику при университете. О ее новом директоре – прогрессивном, как сам Романов – профессоре Сербском, инженер был много и хорошо наслышан. Увы, он получил хоть и обстоятельнейший, но не особо обнадеживающий ответ. Профессор предполагал, что трудное рождение сына вызвало у Елизаветы серьезные изменения в психике, следствием которого стали мучающие ее воспоминания о пережитой боли. Они же, в свою очередь, провоцировали нервные приступы. Светило от медицины рекомендовало, как единственный выход, личный осмотр и лечение больной под наблюдением.

Расстроенный Романов уже выходил за ворота клиники, как его окликнул один из ассистентов профессора с предложением уединиться за пределами лечебницы и спокойно обсудить вопрос инженера. Они зашли в кофейню поблизости, и там новый знакомый, отрекомендовавшись учеником самого Зигмунда Фрейда, предложил в качестве лечения больной прогрессивный метод – массаж. Дама могла бы производить его самостоятельно с помощью нового прибора – по словам врача, крайне эффективного средства. Романов купил его прямо у ассистента.

Однако один лишь вид гостинца спровоцировал у Елизаветы новый приступ болезни. Сначала она пришла в ярость, потом разрыдалась, обругала Романова срамником и отказалась разговаривать почти на неделю.

– Как ни жаль, но я вынужден, Лиза. Ты должна понимать.

– Я понимаю! Твой ребенок пропал, Анатоль! Дом едва не выгорел дочиста! А ты намерен вернуться к своим обыденным делам, как будто все это и вовсе не имеет для тебя ни малейшей значимости!

– Лиза… – Романов аккуратно разжал тонкие пальцы, стальной хваткой объявшие его запястье. – Не явившись в контору я, по всей вероятности, подведу весь этот город, подведу лично самого его превосходительство… Однако, чем же я смогу помочь, оставшись здесь?

– Ты так самонадеян, Анатоль! Я не в силах поверить глазам – ты и в самом деле так убежден в собственной исключительности! Ты мнишь себя вершителем судеб… Ты наконец-то смог получить власть, которую тебе не доверили в Петербурге. И… О, боже! Ты все это время мне лгал. Как же я могла ранее этого не понять? Ты и не намерен покидать это место. Тебе и нет, и не было никогда никакого дела до собственной семьи, до меня.

– Лиза! Ты заблуждаешься!

– Но в самом же деле ты никчемен, Анатоль! Это ты погубил мою жизнь, сгубил и своего сына!

Появившаяся накануне тяжесть в районе грудной клетки – Романов полагал, что именно там живет душа – становилась почти невыносимой. Однако ей никак нельзя поддаваться: это прямой путь к остановке и гибели. Нужно отвлечься, заняться важным, значимым, существенным… Со временем камень начнет становиться все легче – это Романов точно знал. Но он все равно останется.

– Лизонька, милая, Андрюшу сейчас ищет вся полиция этого города. Но ты должна понимать, что могло случиться самое худшее…

Елизавета в голос заплакала.

– Не смей так говорить! Не смей! Ты обязан отыскать его!

Романов протянул руки, желая приобнять жену – но она гневно отвергла ласку, продолжая рыдать.

– Это ты нас погубил!

С минуту инженер смотрел на слезы Елизаветы, стараясь удержаться от проявления своих собственных, которые предательски наполняли глаза. Затем кликнул гувернантку:

– Одиль!

Обычно француженка расторопностью не отличалась, но тут вошла тотчас же. Очевидно, подслушивала под дверью.

– Одиль, принесите госпоже ее капли, – приказал Романов. – Лизонька, мне в самом деле, жаль, но я все же вынужден тебя оставить. Я пришлю своих людей, и они помогут расчистить гостиную…

– Гостиную, – сквозь слезы, громко захохотала Елизавета. – Ты смеешь звать гостиной этот хлев…

Не в силах больше наблюдать сцену, Романов, на ходу надевая меховую шубу, взял портфель, оставшиеся неразобранными бумаги и вышел за порог. Елизавета – босая, в ночной рубашке и кофте, с нечесаными распущенными волосами – но даже такой она оставалась невероятно красива! – бросилась в снег за мужем.

– Останься, прошу!

Романов внес ее на руках в дом, опустил на кровать. Одиль принесла лекарство, которое Елизавета согласилась принять.

С тяжелым сердцем Романов все же отправился в контору.

Елизавета начала успокаиваться. Одиль стояла, опустив голову, у ее кровати, явно собираясь что-то сказать.

Елизавета посмотрела на нее с ненавистью.

– Не смей! Молчи, слышишь! Ты должна молчать!