Элизабет Колберт

Шестое вымирание. Неестественная история

Глава 3

Настоящий пингвин

Pinguinus impennis

Слово “катастрофист” было введено в 1832 году Уильямом Уэвеллом, одним из первых президентов Лондонского геологического общества, который также обогатил английский язык словами “анод”, “катод”, “ион” и “ученый”. Хотя впоследствии этот термин станет вызывать негативные ассоциации, прицепившиеся к нему как репей, Уэвелл не придавал ему отрицательного оттенка. Предлагая данный термин23, Уэвелл четко дал понять, что считает себя “катастрофистом” и что большинство известных ему ученых тоже “катастрофисты”. И действительно, среди знакомых Уэвелла оказался всего один человек, которому не подходило такое определение – это был молодой, подающий надежды геолог по имени Чарльз Лайель[16]. Для Лайеля Уэвелл придумал другой неологизм – “униформист”.

Лайель вырос на юге Англии, в мире, хорошо знакомом любителям книг Джейн Остин26. Он поступил в Оксфорд, где учился на адвоката. Проблемы со зрением помешали ему заниматься юридической практикой, поэтому он обратился к естественным наукам. В молодости Лайель совершил несколько поездок в континентальную Европу и подружился с Кювье, в чьем доме нередко обедал. Он считал своего старшего товарища “очень любезным” – Кювье позволил ему сделать слепки с нескольких знаменитых окаменелостей, чтобы Лайель мог забрать их с собой в Англию, – однако находил точку зрения французского ученого на историю Земли абсолютно неубедительной27.

Когда Лайель смотрел (пусть и близорукими глазами) на обнажения горных пород в сельских районах Британии, толщи пластов в Парижском бассейне или вулканические острова в Неаполитанском заливе, он не видел никаких признаков катаклизмов. Собственно, он видел обратное: Лайель считал ненаучными (или, как говорил он сам, “нефилософскими”) представления о том, будто изменения в мире могли происходить по иным причинам или иными темпами, чем в наши дни. Согласно Лайелю, каждая особенность ландшафта была результатом постепенных, очень плавных процессов, происходящих многие тысячелетия, – процессов вроде отложения осадков, эрозии и вулканических явлений, которые продолжают происходить и сегодня. Для многих поколений студентов-геологов основная идея Лайеля сводилась к постулату “Настоящее – это ключ к прошлому”.

Что касается вымирания, то и оно, с точки зрения Лайеля, происходило очень медленно – настолько медленно, что было бы неудивительно, если бы оно вообще прошло незамеченным для любого периода времени и любого конкретного места. А ископаемые находки, которые, казалось, позволяют предположить, что различные виды в определенные периоды истории вымирали массово, показывают, что свидетельства ненадежны. Даже сама идея о том, что история жизни имела определенную направленность – сначала рептилии, потом млекопитающие, – была ошибочной, считал Лайель, еще одним неверным выводом, основанным на некорректных данных. Во все эпохи существовали все типы организмов, и те, которые вроде бы исчезли навеки, могли – при благоприятных условиях – возникнуть вновь. Таким образом, “птеродактиль снова стал бы носиться в воздухе, огромный игуанодон появился бы в лесах, а ихтиозауры еще раз зароились бы в море”28[17]. Лайель писал, что до сих пор “не открыто никакого закона прогрессивного развития, управляющего вымиранием и обновлением видов и заставляющего фавну и флору переходить из зачаточного в более совершенное состояние, от простой к более сложной организации”28.

Лайель опубликовал свои идеи в трех толстых томах под названием “Основы геологии: попытка объяснить перемены, происходившие на поверхности Земли, с точки зрения современных исследований”. Работа была рассчитана на широкую аудиторию, и ее приняли с большим энтузиазмом. Первый тираж в четыре с половиной тысячи экземпляров распродали быстро, и был заказан второй – девять тысяч экземпляров. (В письме своей невесте Лайель хвастался, что продал “как минимум вдесятеро” больше книг, чем когда-либо продал любой другой английский геолог29.) Лайель стал, можно сказать, знаменитостью, Стивеном Пинкером[18] своего поколения, а на его лекции в Бостоне пытались достать билеты более четырех тысяч человек30.

Для большей ясности (и живости повествования) Лайель излагал взгляды своих оппонентов в карикатурном виде, заставляя их звучать более “нефилософски”, чем на самом деле. И ему отвечали тем же. Британский геолог по имени Генри де ла Беш, умевший неплохо рисовать, высмеял идею Лайеля о вечной повторяемости. Он создал карикатуру, на которой Лайель изображен в виде подслеповатого ихтиозавра, указывающего на человеческий череп и читающего лекцию группе гигантских рептилий31. Подпись к картинке гласила: “Сразу понятно, – продолжал профессор Ихтиозавр, – что череп, который мы видим, принадлежал представителю какого-то из низших порядков животных; его зубы невелики, сила челюстей ничтожна, и вообще поразительно, как такое существо могло добывать себе пищу”. Де ла Беш назвал карикатуру “Ужасные изменения”.

Среди тех, кто обрел экземпляр “Основ геологии”, был Чарльз Дарвин. Практически сразу после окончания Кембриджа двадцатидвухлетнего Дарвина пригласил в экспедицию в качестве своего рода спутника для джентльмена Роберт Фицрой, капитан корабля “Бигль” флота Его Величества. Корабль направлялся к Южной Америке, чтобы обследовать береговую линию и исправить различные картографические ошибки, затрудняющие навигацию. (Адмиралтейство было особенно заинтересовано в поиске удобного подступа к Фолклендским островам, которые незадолго до этого британцы взяли под свой контроль.)

Предполагалось, что путешествие продлится пять лет, и Дарвин рассчитывал пройти на корабле от Плимута до Монтевидео, через Магелланов пролив до Галапагосских островов, через южную часть Тихого океана до Таити, затем до Новой Зеландии, Австралии и Тасмании, через Индийский океан до Маврикия, вокруг мыса Доброй Надежды – и обратно к Южной Америке. Принято считать, что Дарвин сформулировал идею естественного отбора во время этого путешествия, сталкиваясь с огромным разнообразием гигантских черепах, морских ящериц и вьюрков с клювами всевозможных форм и размеров. Но на самом деле он создал свою теорию только после возвращения, когда другие натуралисты разобрали груду образцов, которые он отправлял в Англию32.

Правильнее будет сказать, что во время путешествия на “Бигле” Дарвин открыл для себя Лайеля. Незадолго до отплытия корабля Фицрой подарил Дарвину первый том “Основ геологии”. Несмотря на сильнейшую морскую болезнь во время начального этапа путешествия (как, впрочем, и многих последующих), Дарвин писал, что внимательно изучал книгу Лайеля, по мере того как судно двигалось на юг. “Бигль” сделал первую остановку у Сант-Яго (ныне Сантьягу), одного из островов Зеленого Мыса, и Дарвин, жаждущий применить свои новые знания на практике, провел несколько дней за сбором образцов с каменистых скал. Одним из главных постулатов Лайеля было то, что некоторые участки Земли постепенно поднимались, тогда как другие постепенно оседали. (В дальнейшем Лайель утверждал, что эти явления всегда находятся в равновесии – “чтобы сохранять постоянство общего соотношения земли и моря”28.) В Сант-Яго это вроде бы подтверждалось. Остров был полностью вулканического происхождения, однако у него имелось несколько любопытных особенностей, в том числе полоска белого известняка, проходящая по темным скалам на середине их высоты. Дарвин пришел к выводу, что эти особенности можно объяснить единственно поднятием суши. В первой же местности, “где я проводил геологические исследования, я убедился в бесконечной правоте Лайеля”, – писал он позже. Первый том “Основ геологии” настолько захватил Дарвина, что он заказал второй том, который ему переслали в Монтевидео. Третий том, судя по всему, попал к нему в руки на Фолклендских островах33.

Пока “Бигль” шел вдоль западного побережья Южной Америки, Дарвин несколько месяцев изучал Чили. Как-то после обеда он отдыхал после очередной вылазки неподалеку от города Вальдивия, когда земля под ним начала трястись, словно желе. “…И этот миг порождает в нашем сознании какое-то необычное ощущение неуверенности, которого не могли бы вызвать целые часы размышлений”34[19], – писал он. Прибыв в Консепсьон через несколько дней после землетрясения, исследователь обнаружил, что весь город превратился в груду щебня. “Именно так, в городе не осталось ни одного дома, пригодного для жилья”, – сообщал он. Эта картина представляла собой “самое ужасное, но вместе с тем и самое интересное зрелище”34, которое ему когда-либо доводилось видеть. Ряд измерений, сделанных Фицроем в гавани Консепсьона, показал, что землетрясение подняло уровень берега более чем на два метра. И снова идеи Лайеля довольно впечатляюще подтвердились. При наличии достаточного времени, утверждал Лайель, повторяющиеся землетрясения могли бы поднять целую горную гряду на тысячи метров.

Чем больше Дарвин исследовал мир, тем сильнее тот казался соответствующим взглядам Лайеля. Неподалеку от порта Вальпараисо Дарвин обнаружил залежи морских ракушек, находившиеся намного выше уровня моря. Он посчитал это результатом множественных поднятий суши, одно из которых видел собственными глазами. “Я всегда считал, что огромная заслуга «Основ геологии» в том, что они полностью изменили способ мышления”, – напишет он позже. (Во время пребывания в Чили ученый также обнаружил новый и весьма примечательный вид лягушек, ставший известным как ринодерма Дарвина. Самцы этого вида вынашивают икру в своих горловых мешках. В ходе недавних поисков не удалось найти ни одной такой лягушки, и теперь этот вид считается вымершим35.)

Ближе к концу путешествия на “Бигле” Дарвин впервые исследовал коралловые рифы. Это натолкнуло его на ошеломляющую идею, которая поистине явилась интеллектуальным прорывом и облегчила ему вхождение в научные круги Лондона. Он осознал, что ключ к пониманию коралловых рифов – взаимосвязь биологических и геологических процессов. Если риф формировался вокруг острова или вдоль медленно опускающейся континентальной окраины, то кораллы, неспешно растущие вверх, могли сохранять свое положение относительно уровня воды. Постепенно, по мере того как земля опускалась, кораллы образовывали барьерный риф. Если суша в конце концов погружалась под воду полностью, риф образовывал атолл.

Версия Дарвина была полнее версии Лайеля и отчасти ей противоречила: маститый ученый полагал, что рифы вырастали из краев затопленных вулканических кратеров. Однако идеи Дарвина были по своей сути настолько “лайелевскими”, что, когда после своего возвращения в Англию Дарвин изложил их Лайелю36, тот был в восторге. По словам историка науки Мартина Радвика, Лайель “признал, что Дарвин оказался большим Лайелем, чем он сам”23.

Один биограф подытожил влияние Лайеля на Дарвина так: “Без Лайеля не было бы Дарвина”37. Сам Дарвин после публикации своего описания путешествия на “Бигле” и труда о коралловых рифах писал: “Я всегда ощущаю, будто мои книги наполовину вышли из головы Лайеля”.

Лайель, видя, как постоянно и повсеместно меняется окружающий мир, определил для жизни границы. Он считал немыслимым, будто какой-либо вид растения или животного может со временем привести к появлению нового вида. Ученый посвятил значительную часть второго тома “Основ геологии” нападкам на эту идею, приведя результаты исследования Кювье мумифицированной кошки в подтверждение своих возражений.

Упорное противодействие идее трансмутации, как это называли в Лондоне, у Лайеля было столь же необъяснимым, как и у Кювье. Лайель осознавал, что в палеонтологической летописи регулярно возникали новые виды. Однако вопросом, как они произошли, он никогда всерьез не задавался, ограничиваясь рассуждением, что, возможно, каждый из видов начался с “одной пары или с одной особи, когда одной особи было достаточно”38, плодился и таким образом распространялся. Этот процесс, который, казалось, зависел от божественного вмешательства или как минимум сверхъестественных сил, явно противоречил излагаемым им геологическим принципам. Действительно, как подметил один исследователь, процесс образования новых видов требовал “как раз чуда такого рода”, которое Лайель отвергал39.

Сформулировав свою теорию естественного отбора, Дарвин еще раз проявил себя “большим Лайелем”, чем сам Лайель. Дарвин понял, что как окружающий неорганический мир – дельты рек, долины и горные цепи – создавался благодаря постепенным изменениям, так и органический мир претерпевал постоянные изменения. Ихтиозавры и плезиозавры, птицы и рыбы, а также – что неутешительнее всего – люди возникли в результате процесса трансформации, происходившего на протяжении бесчисленного множества поколений. Согласно Дарвину, этот процесс, пусть и неуловимо медленно, все еще продолжается; в биологии, как и в геологии, настоящее – это ключ к прошлому. В одном из наиболее цитируемых отрывков “Происхождения видов” Дарвин писал:

Можно сказать, что естественный отбор ежедневно и ежечасно расследует по всему свету мельчайшие вариации, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно и незаметно, где бы и когда бы ни представился к тому случай40[20].

Естественный отбор устранил необходимость в каких бы то ни было чудесах творения. Имея достаточно времени для накопления всех “мельчайших вариаций”, из старых биологических видов могли появляться новые. На этот раз Лайель не торопился аплодировать своему протеже. Дарвиновскую теорию “происхождения посредством модификаций” он принял крайне неохотно – настолько, что такое его отношение, похоже, в конце концов разрушило их дружбу.

Теория Дарвина о происхождении видов одновременно была и теорией их исчезновения. Вымирание и эволюция представляли собой основу и уток для ткани жизни или, если угодно, две стороны одной медали. “Появление новых форм и исчезновение прежних” были, как писал Дарвин, “тесно связаны одно с другим”40. Ими двигала “борьба за существование”, вознаграждающая более приспособленные виды и уничтожающая менее приспособленные.

Теория естественного отбора основывается на том убеждении, что каждая новая разновидность и в конце концов каждый новый вид образуется и сохраняется благодаря какому-нибудь преимуществу над тем, с которым он вступает в конкуренцию; из этого почти неизбежно следует вымирание форм менее благоприятствуемых40.

Дарвин использовал аналогию с домашним скотом. Как только появлялась более жизнеспособная или производительная порода, она быстро вытесняла остальные. К примеру, указывал исследователь, “имеются исторические данные, что в Йоркшире водившийся в старину черный рогатый скот был вытеснен лонгорнами”, а те, в свою очередь, были “сметены шортгорнами… словно какой-нибудь моровой язвой”.

Дарвин подчеркивал простоту своей идеи. Естественный отбор был настолько мощной силой, что никакой иной не требовалось. Как без чудотворного происхождения, можно было обойтись и без всемирных катастроф. “Вымирание видов было окутано наиболее непостижимой тайной”, – писал он, поддразнивая Кювье.

Из постулатов Дарвина следовало важное предсказание. Если вымирание руководилось естественным отбором и только им, то оба эти процесса должны были протекать с примерно одинаковой скоростью. Пожалуй, вымирание должно было происходить более постепенно.

“…Полное вымирание какой-нибудь группы представляет обычно процесс более медленный, чем ее образование”, – заметил однажды ученый40.

Никто никогда не наблюдал возникновения нового вида, и, согласно Дарвину, этого и не стоило ожидать. Видообразование происходит настолько медленно, что при всем желании его невозможно наблюдать. “Мы не видим никаких из этих медленно происходящих изменений”, – писал он. Казалось вполне логичным предположить, что стать свидетелями вымирания было бы еще сложнее. Но это было не так. В те годы, что Дарвин проводил в уединении в своем поместье Даун-Хаус, развивая идеи об эволюции, исчезли последние представители одного из самых знаменитых биологических видов Европы – бескрылой гагарки. Более того, британские орнитологи методично описали это событие. В данном случае факты напрямую противоречили теории Дарвина и таили в себе глубокий смысл.

* * *

Исландский институт естественной истории располагается в недавно построенном среди пустынных холмов здании недалеко от Рейкьявика. Здание с наклонной стеклянной крышей и стеклянными стенами немного напоминает нос корабля. Оно было сооружено как научно-исследовательский центр, не для свободного доступа. Это означает, что для осмотра коллекции института нужно получить специальное разрешение. Получив его, я узнала, что коллекция включает в себя, в частности, чучело тигра, чучело кенгуру и шкаф, заполненный чучелами райских птиц.

Причина, по которой я решила посетить институт, – желание увидеть бескрылую гагарку. Исландия имеет сомнительную честь считаться последним местом обитания этой птицы, и особь, на которую я приехала посмотреть, была убита где-то в этих краях – точное место неизвестно – летом 1821 года. Тушка птицы была куплена датским графом Фредериком Кристианом Рабеном, приехавшим в Исландию специально для того, чтобы заполучить гагарку для своей коллекции (при этом он чуть не утонул). Граф увез экспонат в свой замок, где тот оставался в частном владении до 1971 года, пока не был выставлен на аукционе в Лондоне. Институт естественной истории объявил сбор пожертвований – и за три дня исландцы собрали эквивалент десяти тысяч фунтов стерлингов, чтобы выкупить гагарку обратно. (Одна женщина, с которой мне довелось разговаривать, вспоминала, что опустошила для этой цели свою детскую копилку, – в ту пору моей собеседнице было десять лет.) Авиакомпания Icelandair бесплатно предоставила два места на обратный путь – одно для директора института, а второе для птицы в коробке41.

Показать мне гагарку поручили Гудмундуру Гудмундссону, теперь он работает заместителем директора института. Гудмундссон – специалист по фораминиферам, крошечным морским существам с замысловатыми раковинами. По пути к месту назначения мы зашли в его офис, заполненный коробками с маленькими стеклянными трубочками. В них были образцы раковин, которые зашуршали, как обсыпка для кондитерских изделий, когда я взяла в руки одну из трубочек. Гудмундссон рассказал, что в свободное время занимается переводами. Несколько лет назад он завершил перевод для первого издания “Происхождения видов” на исландском языке. Он нашел стиль Дарвина достаточно сложным – “предложения внутри предложений внутри предложений”, – и книга, Uppruni Tegundanna, продавалась не очень хорошо, возможно, потому, что очень многие исландцы свободно владеют английским.

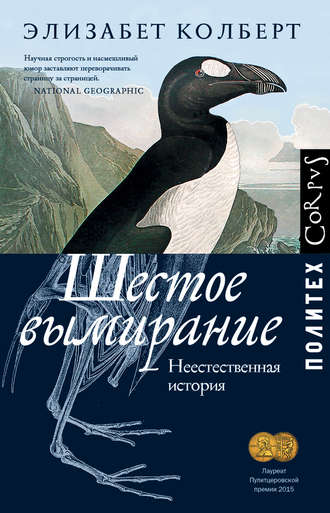

Наконец мы добрались до хранилища коллекции института. Казалось, что чучело тигра, обернутое в полиэтилен, готово броситься на чучело кенгуру. Бескрылая гагарка – Pinguinus impennis – была выставлена особняком в специально сделанной витрине из оргстекла. Она сидела на искусственной скале, рядом с муляжом яйца.

Как следует из английского названия птицы (great auk), бескрылая гагарка была крупной; взрослые особи достигали восьмидесяти сантиметров в высоту. Она не умела летать – была одной из немногих нелетающих птиц в Северном полушарии, а ее короткие крылья казались до смешного мелкими для такого туловища. У этой гагарки на спине были коричневые перья; возможно, они были черными при жизни птицы, но с тех пор выцвели. “Это все ультрафиолет, – мрачно сказал Гудмундссон. – Он портит оперение”. Грудные перья гагарки были белыми, и под каждым глазом белело по пятну. Чучело сделали так, что главный отличительный признак птицы – ее большой клюв с затейливыми бороздками – оказался немного приподнятым. Это придавало гагарке печально-надменный вид.

Гудмундссон рассказал, что бескрылая гагарка выставлялась в Рейкьявике до 2008 года, пока институт не был перестроен по распоряжению правительства Исландии. Птице должны были соорудить новый дом, однако возникло множество помех, в том числе финансовый кризис в стране. Именно поэтому гагарка графа Рабена сидит сейчас на искусственной скале в углу хранилища. На этой скале есть надпись, Гудмундссон мне ее перевел: “Выставленная здесь птица была убита в 1821 году. Это одна из немногих еще существующих бескрылых гагарок”.

В свою золотую пору, то есть до того как люди научились добираться до мест гнездования бескрылой гагарки, эта птица обитала на территории от Норвегии до Ньюфаундленда и от Италии до Флориды, а численность ее популяции, вероятно, достигала миллионов особей. Когда первые поселенцы прибыли в Исландию из Скандинавии, бескрылые гагарки были настолько обычными птицами, что их частенько ели на ужин, и их остатки были найдены среди отбросов X века.

Во время поездки в Рейкьявик я посетила музей, возведенный на том месте, где некогда стояло здание, считающееся одним из самых древних в Исландии, – длинный дом, сделанный из полос дерна[21]. Согласно информации на стенде в музее, бескрылая гагарка в Средние века была для жителей страны “легкой добычей”. Помимо пары костей гагарки, там можно было посмотреть видеофильм, воссоздающий ранние взаимоотношения человека и птицы. В фильме показывалось, как затененная фигура человека крадется по скалистому берегу к затененной фигуре гагарки. Подобравшись достаточно близко, человек достает палку и бьет птицу по голове. Гагарка отвечает криком, представляющим собой нечто среднее между автомобильным гудком и хрюканьем. Этот зловеще захватывающий фильм я посмотрела раз шесть. Крадущиеся шаги, удар, крик… Повтор.

Насколько мы можем судить, образ жизни бескрылых гагарок очень напоминал образ жизни пингвинов. На самом деле бескрылые гагарки и были настоящими “пингвинами”. Этимология слова “пингвин” неясна, возможно, оно происходит от латинского pinguis (“жирный”). Именно так этих птиц называли европейские моряки, встречавшие их в Северной Атлантике. Позднее, когда следующим поколениям моряков попались на глаза нелетающие птицы с аналогичной окраской в Южном полушарии, они использовали то же название. Это привело к большой путанице, поскольку гагарки и пингвины принадлежат к различным семействам. (Пингвины образуют свое собственное семейство, а гагарки относятся к тому же семейству[22], что тупики и кайры; генетический анализ показал, что гагарка – ближайший из ныне живущих родственников бескрылой гагарки42.)

Бескрылые гагарки были великолепными пловцами (этим же славятся и пингвины). Очевидцы писали, что птицы развивали “невероятную скорость” в воде – собственно, там они проводили значительную часть своей жизни43. Однако во время брачного сезона, в мае и июне, они толпами вперевалку ходили по берегу – и становились очень уязвимыми для нападения. На них однозначно охотились как коренные жители Америки (в одном древнем захоронении в Канаде было найдено более сотни клювов бескрылой гагарки), так и европейцы времен палеолита – кости птицы находят на археологических раскопках на территории, например, Дании, Швеции, Испании, Италии и Гибралтара43. К тому времени, как первые переселенцы добрались до Исландии, многие гнездовья бескрылой гагарки были уже разорены, а ее ареал наверняка значительно сузился. А затем началось массовое истребление.

Привлеченные перспективами богатого улова трески, европейцы начали совершать регулярные экспедиции к Ньюфаундленду в начале XVI века. На своем пути они встречали возвышающуюся над волнами плиту из розоватого гранита площадью около двадцати гектаров. Весной она была буквально покрыта птицами, стоявшими, образно говоря, плечом к плечу. Помимо олушей и кайр там было множество бескрылых гагарок. Эта плита, расположенная приблизительно в шестидесяти пяти километрах от северо-восточного побережья Ньюфаундленда, стала известна как Остров птиц, или, по некоторым источникам, Пингвиний остров; сейчас это остров Фанк. Когда длительное плавание через Атлантику заканчивалось и припасы подходили к концу, свежее мясо становилось особенно ценным, и вскоре моряки поняли, что сидящих на плите гагарок очень легко подстрелить. В своих записях 1534 года французский исследователь Жак Картье писал, что некоторые обитатели Острова птиц были “крупными, как гуси”.

Они всегда в воде, неспособны летать по воздуху, поскольку у них крайне маленькие крылья ‹…› с помощью которых ‹…› они перемещаются по воде так же быстро, как другие птицы летают по воздуху. Эти птицы настолько жирные, что просто не верится. Менее чем за полчаса мы наполнили ими две лодки, словно камнями. Тех, которых мы не съели свежими, засолили, и на каждом корабле оказалось по пять-шесть полных бочек мяса41.

Британская экспедиция, высадившаяся на острове несколько лет спустя, отметила, что он “полон крупной дичи”. Моряки переправили “огромное количество дичи” на свои корабли и заявили, что добыча весьма вкусна – “очень хорошее и питательное мясо”. В рапорте капитана Ричарда Уитборна 1622 года описывается, как моряки грузили бескрылых гагарок на лодки “сотнями, словно Господь сделал так, что наивность этих бедных созданий стала столь восхитительным инструментом для поддержания жизни человека”43.

В течение нескольких следующих десятилетий для бескрылых гагарок нашлись и другие применения помимо “поддержания жизни”. (Как заметил один историк, “бескрылые гагарки с острова Фанк использовались всеми способами, на которые хватало человеческой изобретательности”41.) Гагарок использовали в качестве наживки для рыбы, как источник пера для набивания матрасов и как топливо. На острове Фанк были построены каменные загоны – их руины можно увидеть и сегодня, – куда загоняли птиц, пока у кого-нибудь из моряков не находилось время, чтобы зарезать их. Птиц даже не всегда убивали. По словам английского моряка Аарона Томаса, плававшего на Ньюфаундленд на корабле “Бостон”,

если вам нужны их перья, не затрудняйте себя убийством птицы, а просто хватайте одну из них и выщипывайте самые лучшие. Затем оставьте бедного пингвина на произвол судьбы, с полуголой и содранной кожей, чтобы он спокойно погиб 41.

На острове Фанк нет деревьев, следовательно, нет и топлива. Это породило еще один прием, описанный Томасом:

Вы берете с собой котел, в который кладете одного-двух пингвинов, разжигаете под ним огонь, и топливом для костра служат сами же невезучие пингвины. Их тела, содержащие большое количество жира, скоро разгораются41.

По приблизительным оценкам, когда европейцы впервые попали на остров Фанк, там обитало не менее сотни тысяч пар бескрылых гагарок, способных отложить сотню тысяч яиц44 (скорее всего, бескрылые гагарки откладывали всего по одному яйцу в год; яйца, около двенадцати сантиметров длиной, были покрыты черно-коричневыми разводами в стиле Джексона Поллока). Безусловно, колония птиц на острове была достаточно большой для того, чтобы пережить более двух столетий жестокого истребления. Однако к концу 1700-х годов численность гагарок резко сократилась. Торговля пером стала настолько прибыльным делом, что целые группы охотников проводили на острове Фанк все лето, занимаясь ошпариванием и ощипыванием птиц. В 1785 году Джордж Картрайт, английский торговец и исследователь, видел эти группы: “Истребление, которое они производили, просто невообразимо”43. По его прогнозу, если не положить этому конец, то бескрылая гагарка вскоре “практически полностью исчезнет”.

Неизвестно, действительно ли охотникам удалось убить всех до единой гагарок на острове, или массовое истребление просто уменьшило численность колонии настолько, что та стала уязвима перед другими факторами вымирания. (Сокращение плотности популяции могло сделать менее вероятным выживание оставшихся особей, это явление известно под названием “эффект Олли”.) В любом случае, датой полного истребления бескрылой гагарки на территории Северной Америки принято считать 1800 год. Примерно через тридцать лет, работая над книгой “Птицы Америки”, Джон Джеймс Одюбон[23] отправился на Ньюфаундленд в поисках бескрылых гагарок, чтобы рисовать их с натуры. Он не смог найти ни одной птицы и для своих зарисовок вынужден был довольствоваться чучелом из Исландии, приобретенным лондонским торговцем. В своем описании бескрылой гагарки Одюбон упоминал, что она была “редкой и случайной на берегах Ньюфаундленда” и что, “по слухам, она выводит потомство на скале этого острова”43. Любопытное противоречие, поскольку ни одну птицу, высиживающую птенцов, нельзя назвать “случайной”.

Бескрылые гагарки откладывали всего по одному яйцу в год

После того как птицы с острова Фанк были вконец засолены, ощипаны и зажарены, в мире осталась лишь одна значительная колония бескрылых гагарок – на острове Гейрфюгласкер, или “утесе бескрылых гагарок”, расположенном примерно в пятидесяти километрах к юго-западу от исландского полуострова Рейкьянес. К несчастью для птиц, извержение вулкана в 1830 году разрушило Гейрфюгласкер. У них осталось одно-единственное пристанище – крошечный островок Эльдей. Но тут бескрылая гагарка столкнулась с новой угрозой: она стала редкостью. Шкурки и яйца жаждали заполучить джентльмены типа графа Рабена, чтобы пополнить свои коллекции. По милости таких вот энтузиастов последняя пара гагарок была убита на Эльдее в 1844 году.

Бескрылые гагарки, рисунок Одюбона

Перед отъездом в Исландию я решила, что хочу увидеть последнее место обитания гагарки. Островок Эльдей расположен всего километрах в пятнадцати от полуострова Рейкьянес, к югу от Рейкьявика. Однако договориться о поездке оказалось намного сложнее, чем я предполагала. Все, с кем я общалась в Исландии, говорили, что туда никто никогда не плавал. В итоге мой друг, уроженец Исландии, связался со своим отцом, рейкьявикским священником, а тот созвонился со своим другом Рейниром Свенссоном, который руководит исследовательским центром в крошечном городке Сандгерди. Тот, в свою очередь, нашел рыбака Хальдура Орманссона, который согласился отвезти меня к острову, но лишь в хорошую погоду. В случае дождя или сильного ветра поездка оказалась бы слишком опасной и могла вызвать морскую болезнь, поэтому он не хотел рисковать.

К счастью, погода в условленный день была просто прекрасной. Я встретилась со Свенссоном в исследовательском центре, часть постоянной экспозиции которого посвящена французскому исследователю Жан-Батисту Шарко (он погиб, когда его корабль, неудачно названный “Почему бы нет?”, затонул у Сандгерди в 1936 году). Мы прошлись пешком до гавани и увидели Орманссона, грузившего какой-то ящик на свой катер – “Стеллу”. Рыбак сказал, что в ящике дополнительная спасательная надувная лодка. “Таковы правила”, – добавил он, пожав плечами. Также Орманссон пригласил в плавание своего товарища по рыбалке и захватил портативный холодильник с газировкой и печеньем. Казалось, он предвкушает приятное плавание, в ходе которого не надо будет ловить треску.