Эжен Сю

Парижские тайны. Том 1

Глава IV

История поножовщика

Читатель, верно, не забыл, что за двумя собутыльниками внимательно следил некто третий, недавно пришедший в кабак.

Как мы уже говорили, один из этих мужчин был в греческом колпаке, прятал свою левую руку и настойчиво расспрашивал Людоедку, не видела ли она в тот день Грамотея.

Во время рассказа Певуньи, которого они не могли слышать, оба дружка несколько раз перешептывались, с тревогой посматривая на дверь.

Человек в греческом колпаке сказал своему приятелю:

– Что-то Грамотей никак не прихряет[40]; как бы андрус[41] не пришил его, чтобы отколоть побольше[42].

– Тогда наше дело дрянь, ведь это мы вскормили дите[43], – отозвался второй.

Новоприбывший, который наблюдал за этими двумя типами, сидел слишком далеко и не мог слышать их разговор; сверившись несколько раз с какой-то запиской, лежащей на дне его фуражки, он, видимо, остался доволен своими наблюдениями; встав из-за стола, он обратился к Людоедке, которая дремала за стойкой, положив ноги на грелку, а толстого черного кота – к себе на колени.

– Вот что, мамаша Наседка, – сказал он, – я мигом вернусь, последи за моим жбаном и тарелкой… Надо остерегаться любителей полакомиться на чужой счет.

– Будь спокоен, парень, – ответила хозяйка, – если твоя тарелка и твой жбан пусты, никто на них не позарится.

Новоприбывший от души посмеялся этой шутке и вышел, никем не замеченный.

Когда этот человек открыл дверь, Родольф увидел на улице угольщика огромного роста с перепачканным лицом и нетерпеливо махнул рукой, недовольный его навязчивой заботливостью. Но угольщик не принял во внимание досаду Родольфа и не отошел от кабака.

Несмотря на выпитый ею стакан водки, Певунья не развеселилась; напротив, лицо ее становилось все печальнее; она сидела, прислонившись спиной к стене, опустив голову на грудь, а ее большие голубые глаза машинально блуждали по сторонам; казалось, несчастную девушку обуревают самые мрачные мысли.

Встретившись раза два-три с пристальным взглядом Родольфа, Певунья отводила глаза; она не понимала того странного впечатления, которое он производил на нее. Его присутствие стесняло, тяготило ее, и она упрекала себя в том, что не проявляет как должно своей благодарности к человеку, вырвавшему ее из рук Поножовщика; она готова была пожалеть, что так искренне рассказала о своей жизни в его присутствии.

Поножовщик, напротив, был в превеселом настроении; он один расправлялся с заказанным блюдом, а вино и водка сделали его особенно общительным; чувство стыда, вызванное тем, что он нашел на себя управу, прошло благодаря щедрости Родольфа; к тому же он признавал за своим противником такое огромное превосходство, что испытанное унижение уступило место смешанному чувству восхищения, страха и уважения.

Отсутствие злопамятства, суровая откровенность, с которой он признался в убийстве человека и в справедливости понесенного наказания, самолюбивая гордость, с какой он похвалялся, что никогда не крал, доказывали, по крайней мере, что, несмотря на свои преступления, Поножовщик не совсем очерствел душой. Эти черты характера не ускользнули от проницательного взгляда Родольфа, который с любопытством ожидал рассказа Поножовщика.

Человеческое честолюбие так ненасытно, так причудливо в своих разнообразных проявлениях, что Родольф желал встречи с Грамотеем, с этим страшным преступником и силачом, которого он мысленно сверг с пьедестала. И чтобы унять нетерпение, он попросил Поножовщика продолжить рассказ о своих приключениях.

– Ну же… приятель, – сказал он, – мы слушаем тебя.

Поножовщик осушил стакан и начал свою повесть в таких выражениях:

– Ты, бедная Певунья, была все же подобрана Сычихой, провались она в тартарары! У тебя было пристанище еще до того, как тебя отправили в тюрьму за бродяжничество… А я не припомню, чтобы мне доводилось спать в кровати до девятнадцати лет… Счастливый возраст, когда я стал солдатом.

– Ты был на военной службе, Поножовщик? – спросил Родольф.

– Целых три года, но не забегайте вперед – всему свое время. Каменные плиты Лувра, гипсовые печи в Клиши и каменоломни в Монруже – таковы были те гостиницы, в которых я ночевал с юных лет. Как видите, у меня был дом в Париже и даже в деревне – ни больше ни меньше.

– И никакого ремесла?

– Сам не знаю, хозяин… припоминаю, как в тумане, что в детстве я свигался[44] со стариком-тряпичником, который бил меня своим крюком. Должно быть, так оно и было, потому что позже я видеть не мог этих купидонов с их ивовыми колчанами: меня так и подмывало наброситься на них: явное доказательство, что они колошматили меня в детстве. Мое первое ремесло? Я работал подручным на живодерне в Монфоконе… Мне было лет десять-двенадцать, когда я впервые с отвращением перерезал горло несчастной старой кляче, но через месяц я и думать перестал о лошадях – какое там! Даже вошел во вкус этого дела. Ни у кого не было таких острых ножей, как у меня. Так и хотелось пустить их в ход!.. Когда я расправлялся с положенным количеством лошадей, мне бросали в награду кусок огузка клячи, сдохшей от болезни: туши здоровых лошадей продавались рестораторам, обосновавшимся вблизи от Медицинской школы, и те превращали их в говядину, в баранину, телятину, дичь, чтобы потрафить вкусам посетителей… А когда я завладевал принадлежащим мне куском мяса, мне сам черт был не брат! Я бежал со своей добычей в печь для обжига гипса, как волк – в свое логово, и там с разрешения рабочих приготовлял такое жаркое, что пальчики оближешь! Если печи были загашены, я шел в Роменвиль, собирал там хворост, складывал его в углу бойни, высекал искру с помощью огнива и жарил мясо целиком… Признаться, оно бывало почти сырое, зато таким манером я не всегда ел одно и то же.

– Но как же тебя звали? – спросил Родольф.

– Волосы у меня были еще светлее, чем теперь, кудель куделью, а кровь часто приливала к глазам, за что меня и прозвали Альбиносом. Альбинос – это белые кролики с красными глазами, – серьезно добавил Поножовщик в виде научного пояснения.

– А твои родители? Твоя семья?

– Мои родители? Они жили в доме под тем же номером, что и родители Певуньи. Где я родился? На первом попавшемся углу любой улицы, справа или слева от какой-нибудь тумбы, на берегу безымянного ручья.

– Ты проклинал своего отца и свою мать за то, что они тебя бросили?

– Проклинать их? Какой в этом прок?.. Но все же… по правде сказать… они сыграли со мной злую шутку, я не жаловался бы, если бы они поступили со мной так, как следовало бы поступать с нищими всемогутному[45], то есть избавлять их от холода, голода и жажды; ему это ничего не стоило бы, а нищим было бы легче не воровать.

– Ты страдал от голода, холода и все же не стал вором, Поножовщик?

– Нет, а между тем я здорово бедовал, поверьте… Иногда шавал[46] по двое суток кряду, и не раз, не два, а гораздо чаще… И все же я не крал.

– Потому что боялся тюрьмы?

– Ну и шутник! – воскликнул Поножовщик, пожимая плечами, и громко расхохотался. – Выходит, я не крал хлеба из страха получить хлеб?.. Я оставался честным и подыхал с голоду, а если бы я крал, то меня кормили бы в тюрьме… и даже сытно кормили!.. Но нет, я не крал потому… потому… словом, потому что красть не в моих понятиях!

Этот поистине прекрасный ответ, суть которого сам Поножовщик вряд ли понимал, глубоко удивил Родольфа.

Он почувствовал, что бедняк, остающийся честным среди жесточайших лишений, вдвойне достоин уважения, ибо наказание за кражу может стать для него источником сытой жизни.

Родольф протянул руку этому несчастному дикарю от цивилизации, еще не вполне развращенному нищетой.

Поножовщик взглянул на своего амфитриона удивленно, чуть ли не с уважением и едва осмелился дотронуться до протянутой ему руки. Он смутно ощущал, что между ним и Родольфом лежит глубокая пропасть.

– Молодец! – сказал ему Родольф. – Ты сохранил мужество и честь…

– Ей-богу, не знаю, – проговорил Поножовщик взволнованно, – но то, что вы говорите… видите ли… никогда я еще не чувствовал ничего похожего… одно могу сказать… и эти слова… и ваши удары в конце моей взбучки… мастерские удары… а вы, вместо того чтобы избить меня до полусмерти, платите за мой обед и говорите мне такие вещи. Но довольно об этом. Скажу одно: всегда, когда ни потребуется, вы можете рассчитывать на Поножовщика.

Не желая показать, что он тоже взволнован, Родольф спросил более сдержанно:

– И долго ты пробыл на бойне?

– Еще бы… Сначала мне было тошно перерезать горло этим несчастным старым клячам, которые не могли даже хорошенько лягнуть меня; но, когда мне шел шестнадцатый год и голос мой начал ломаться, орудовать ножом стало для меня отрадой, потребностью, страстью, безумием! Я терял сон и аппетит… Я думал только об этом!.. Надо было видеть меня за работой; кроме старых холщовых штанов, на мне ничего не было. Я стоял со своим большим, хорошо наточенным ножом, а вокруг меня ожидали очереди пятнадцать-двадцать лошадей. Я не хвастаю. Дьявольщина! Не знаю, что на меня накатывало, когда я принимался за дело… какое-то безумие; в ушах у меня шумело, я приходил в ярость, в неистовство, глаза мои наливались кровью… и я резал, резал… резал их до тех пор, пока нож не выпадал у меня из рук! Дьявольщина! Какое наслаждение! Будь я миллионером, я платил бы деньги, чтобы заниматься этим делом.

– Вот откуда у тебя привычка баловаться ножом, – заметил Родольф.

– Да, наверное… Но когда мне исполнилось шестнадцать лет, эта ярость дошла до того, что, взявшись за нож, я терял голову и портил работу… Да, я кромсал лошадиные шкуры, нанося удары вкривь и вкось. В конце концов меня выгнали с бойни. Я хотел пойти в мясники: мне всегда нравилась эта работа. Не тут-то было! Они заважничали! Запрезирали меня! Так сапожник, мастер своего дела, презирает холодного сапожника. Видя такое дело – к тому же после шестнадцати лет моя страсть поиграть ножом прошла, – я стал искать любой работы… и не сразу ее нашел; в то время я часто голодал. Наконец я нанялся в каменоломни Монружа. Но через два года мне обрыдла эта работа – бегаешь с утра до ночи, как белка в колесе, из-за этого треклятого камня, а получаешь какие-то жалкие двадцать су в день. Я был высокий и здоровенный и решил поступить в солдаты. Меня спрашивают о моем имени, возрасте, просят предъявить бумаги. Имя? Альбинос. Возраст? Взгляните на мою бороду. Бумаги? Вот свидетельство из каменоломни в Монруже, за подписью моего начальника. Из меня мог выйти неплохой гренадер; я был завербован.

– С твоей силищей, с твоим мужеством и любовью действовать ножом ты стал бы, пожалуй, офицером, случись в это время война.

– Дьявольщина! Я и сам это понимаю! Убивать англичан или пруссаков было бы куда почетнее, чем резать старых кляч… Но, на мое несчастье, войны не было, зато была дисциплина… Если подмастерье всыплет своему хозяину, дело это плевое, в этом нет ничего такого: если он слабее противника, то сам получит вздрючку, если же сильнее, то получит ее хозяин. А его самого выставят за дверь, иногда посадят в тюрьму – и весь сказ. На военной службе – дело другое. Однажды сержант дал мне пинка, чтобы я скорее поворачивался; он был прав, ибо я гонял лодыря; я упрямлюсь, он толкает меня, я толкаю его; он берет меня за шиворот, я ударяю его кулаком. Тут солдаты наваливаются на меня. Я выхожу из себя, глаза наливаются кровью. Я сатанею… в руках у меня нож… – я как раз дежурил на кухне – и пошло, и пошло! Я принимаюсь орудовать ножом, как на бойне… Пришиваю[47] сержанта, раню двух солдат!.. Настоящее побоище!.. Я нанес одиннадцать ножевых ран им троим… подумать только… одиннадцать!.. Кровищи всюду было… кровищи, как на бойне!.. Я и сам был весь в крови.

С мрачным, диким выражением лица злодей потупился и умолк.

– О чем ты думаешь, Поножовщик? – спросил Родольф, с интересом наблюдавший за ним.

– Ни о чем, – резко ответил тот и продолжал со свойственным ему залихватским видом: – Наконец меня берут под стражу. Тащат на правилку и решают чикнуть[48].

– Тебе удалось бежать?

– Нет, меня не чикнули, но я пробыл пятнадцать лет на кобылке. Позабыл вам сказать, что, когда я был в полку, мне случилось вытащить из воды двух товарищей, которые чуть не утонули в Сене: мы стояли тогда гарнизоном в Мелене. В другой раз… но вы будете смеяться надо мной, скажете, пожалуй, что я чудодей, который не боится ни воды, ни огня, спасатель мужчин и женщин! Итак, в другой раз наш полк стоял в Руане. Все дома там деревянные, как загородные дачки; пожар начался в одном из кварталов, и скоро огонь уже полыхал вовсю; я был как раз дежурным по пожарной части. Приезжаем на место. Мне говорят, что какая-то старуха не может выбраться из своей спальни, к которой подбирается огонь: бегу туда. Дьявольщина! Да, там было жарковато… недаром мне вспомнились печи для обжига гипса в моей молодости. Все же я спас старуху, поджарив себе ступни ног. Словом, благодаря этим подвигам мой лекарь[49] так изворачивался, так молол языком, что мой приговор смягчили: вместо того чтобы отправиться под нож дяди Шарло[50], я пробыл пятнадцать лет на кобылке… Когда я узнал, что не буду гильотинирован, я хотел задушить болтуна-адвоката. Понимаете, хозяин?

Поножовщик

– Ты жалел, что твой приговор смягчили?

– Да… Тем, кто орудует ножом, нож дяди Шарло – справедливое наказание; тем, кто ворует, – кандалы на лапы! Каждому свое… Но нельзя заставлять тебя жить после того, как ты убил человека… Дворники не понимают, что делается с тобой, особливо в первое время.

– Значит, у тебя были угрызения совести?

– Угрызения совести? Нет, конечно, ведь я отбыл свой срок, – ответил варвар Поножовщик, – но вначале не проходило ночи, чтобы я не видел в кошмаре солдат и сержанта, которого зарезал, то есть… они были не одни, – прибавил преступник с ужасом, – десятки, сотни, тысячи других ждали своей очереди на огромной бойне… ждали, как лошади, которым я перерезал глотку в Монфоконе… Тут кровь бросалась мне в голову, и я брался за нож, как прежде, на бойне. Но чем больше я убивал людей, тем больше их становилось… И, умирая, они смотрели на меня так смиренно… что я проклинал себя за то, что убиваю их… но не мог остановиться… Это еще не все… У меня никогда не было брата… а выходило, что люди, чью кровь я проливал, – мои братья и что я их люблю… Под конец, когда сил у меня уже не было, я просыпался весь в поту, холодном, как талый снег.

– Дурной это сон, Поножовщик!

– Да, хуже некуда! Так вот, вначале на каторге я каждую ночь видел… этот сон. Поверьте, от такого кошмара можно сойти с ума или взбеситься. Недаром я дважды пытался покончить с собой, в первый раз проглотил ярь-медянки, а во второй попробовал задушить себя цепью, но, черт возьми, я силен как бык. От ярь-медянки мне захотелось пить, а от цепи, которой я стянул себе горло, остался на всю жизнь синий галстук. Потом кошмары стали реже, привычка жить взяла свое, и я стал таким же, как остальные.

– На каторге ты вполне мог научиться воровать.

– Да, но вкуса к воровству у меня не было… Те, что были на кобылке, поднимали меня на смех из-за этого, а я избивал их своей цепью. Вот так я и познакомился с Грамотеем. Что до него… ну и хватка! Он вздул меня не хуже, чем вы сегодня.

– Так он тоже освобожденный каторжник?

– Нет, ему навечно дали кобылу, но он сам себя освободил.

– Бежал с каторги? И никто его не выдал?

– Во всяком случае, я никогда не выдал бы Грамотея: вышло бы так, что я боюсь его.

– Но как же полиция не нашла его? Разве его приметы не были известны?

– Приметы?.. Как бы не так! Он давным-давно уничтожил личико, которым наделил его всемогутный. Теперь один лишь пекарь[51], что грешников припекает в аду, мог бы узнать Грамотея.

– Как же ему это удалось?

– Он начал с того, что подрезал себе нос, который был у него длиною в локоть, а затем умылся серной кислотой.

– Шутишь!

– Если он придет сюда сегодня вечером, вы сами в этом убедитесь, нос у Грамотея был как у попугая, а стал как у курносой[52], не считая того, что губы у него величиною с кулак, а на лице столько шрамов, сколько заплат на куртке старьевщика.

– Значит, он стал неузнаваемым?

– За те полгода, что он бежал из Рошфора, легавые[53] много раз видели его, но так и не узнали.

– За что его отправили на каторгу?

– Он был фальшивомонетчиком, вором и убийцей. Его прозвали Грамотеем, потому что у него красивый почерк и человек он очень умный.

– Его здесь боятся?

– Перестанут бояться, когда вы отколошматите его, как отколошматили меня. Дьявольщина! Любопытно было бы посмотреть на это.

– На что же он живет?

– Говорят, будто он хвастал, что убил и ограбил три недели назад торговца скотом на дороге в Пуасси.

– Рано или поздно его арестуют.

– Для того чтобы арестовать этого лиходея, требуется не меньше двух человек: у него всегда имеется под блузой два заряженных пистолета и кинжал; он говорит, что дядя Шарло ждет его, но умирают лишь один раз и, прежде чем сдаться, он перебьет всех, кто помешает ему удрать… Да, он говорит это напрямки, а так как он вдвое сильнее нас с вами, пришить его будет нелегко.

– А что ты делал после каторги?

– Я нанялся к подрядчику по выгрузке сплавного леса, работаю на набережной Святого Павла, этим и кормлюсь.

– Но если ты не скокарь, зачем тебе жить в Сите?

– А где, по-вашему, мне жить? Кто захочет знаться с бывшим каторжником? И, кроме того, мне скучно в одиночестве, я люблю общество и живу здесь среди себе подобных. Иной раз поколочу кого-нибудь… Меня тут боятся как огня, но ключай[54] не может ко мне придраться; правда, иной раз за потасовку я и отсижу сутки в тюрьме.

– Сколько же ты зарабатываешь в день?

– Тридцать пять су. И так я буду жить до тех пор, пока у меня есть силы; а потом я возьму крюк да ивовый колчан, как тот старик-тряпичник, которого я вижу в тумане моего детства.

– И все же ты не слишком несчастлив?

– Бывают люди понесчастнее меня, ясное дело. Если бы не кошмары о сержанте и солдатах, а мне они еще часто снятся, я спокойно дожидался бы минуты, когда околею, как и родился, возле какой-нибудь тумбы или в больнице… но этот кошмар… Черт бы его подрал… не люблю вспоминать о нем, – сказал Поножовщик.

И он выбил свою трубку о край стола.

Певунья рассеянно выслушала рассказ Поножовщика; по-видимому, она была погружена в какие-то печальные размышления.

Родольф и тот был задумчив.

Услышанные им рассказы пробудили в нем новые мысли.

Некое трагическое происшествие напомнило всем троим, в каком месте они находятся.

Глава V

Арест

Посетитель, который недавно вышел, поручив Людоедке свою тарелку и жбан с вином, вскоре вернулся в сопровождении широкоплечего энергичного вида мужчины.

– Вот так нежданная встреча, Борель! – сказал он ему.

– Входи же, давай выпьем с тобой по стакану вина.

Указав на новоприбывшего, Поножовщик шепотом сказал Родольфу и Певунье:

– Ну, теперь жди передряги… Это сыщик. Внимание!

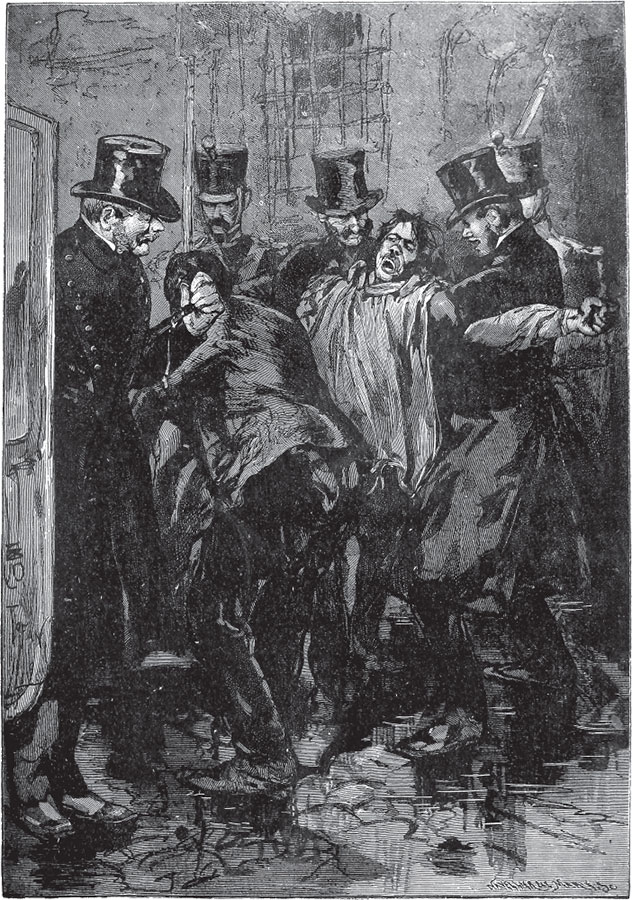

Оба злодея – один из них сидел, надвинув до самых бровей греческий колпак, и не раз справлялся о Грамотее – обменялись быстрым взглядом, встали одновременно из-за стола и направились к двери, но двое полицейских бросились на них, издав условный крик.

Началась ожесточенная борьба.

Дверь таверны распахнулась, и другие агенты вбежали в залу, а на улице блеснули ружья.

Во время этой свалки угольщик, о котором мы уже упоминали, подошел к порогу кабака и, как бы случайно встретившись взглядом с Родольфом, приложил указательный палец к губам.

Быстрым повелительным взмахом руки Родольф приказал ему уйти, а сам продолжал наблюдать за тем, что творилось в кабаке.

Мужчина в греческом колпаке орал словно одержимый. Полулежа на столе, он так отчаянно отбивался, что трое полицейских с трудом удерживали его. Подавленный, мрачный, с бескровным лицом и побелевшими губами, с отвислой дрожащей челюстью, его сообщник не оказал ни малейшего сопротивления и сам протянул руки, чтобы на них надели наручники.

Людоедка, привыкшая к таким сценам, безучастно сидела за стойкой, положив руки в карманы фартука.

– Что такое натворили эти двое, господин Нарсис Борель? – спросила она у знакомого ей агента.

– Убили вчера старуху с улицы Святого Христофора, чтобы обчистить ее комнату. Перед смертью несчастная женщина сказала, что укусила за руку одного из преступников. Мы следили за этими негодяями; мой приятель только что приходил сюда, чтобы опознать их; теперь голубчики попались.

– К счастью, они заранее уплатили мне за выпивку, – заметила Людоедка. – Не желаете ли вы выпить чего-нибудь, господин Нарсис? Ну хотя бы стаканчик «Идеальной любви» или «Утешения»?

– Нет, спасибо, мамаша Наседка, я должен доставить куда следует этих негодяев. Один из них никак не утихомирится.

В самом деле, убийца в греческом колпаке яростно сопротивлялся. Когда его подводили к извозчику, ожидавшему на улице, он стал так отбиваться, что пришлось тащить его на руках.

Охваченный нервной дрожью, сообщник убийцы едва держался на ногах, его лиловые губы шевелились, будто он что-то говорил… Его бросили в извозчичью пролетку как мертвое тело.

– Вот что я вам скажу, мамаша Наседка, – заметил агент, – остерегайтесь Краснорукого: хитер, подлец! Он может втянуть вас в какое-нибудь грязное дело.

– Краснорукого? Я давным-давно не видела его в нашем квартале, господин Борель.

– С ним вечно так: если он где-нибудь находится… там-то его и не видно. Вы сами прекрасно знаете это… Не принимайте от него на хранение или в заклад ни вещей, ни денег: это будет рассматриваться как укрывательство краденого.

– Будьте спокойны, господин Борель: я боюсь Краснорукого больше, чем дьявола. Никогда не знаешь, куда он отправляется и откуда прибыл. В последний раз, когда я его видела, он сказал, что приехал из Германии.

– Во всяком случае, я вас предупредил… будьте осторожны.

Прежде чем уйти из кабака, полицейский агент внимательно осмотрел посетителей и сказал чуть ли не ласково Поножовщику:

– А, вот и ты, шалопай! Что-то давненько не слыхать о тебе, о твоих потасовках! Видно, взялся за ум?

– Да, стал умником-разумником, господин Борель; вы же знаете, что я разбиваю носы лишь тем, кто меня об этом попросит.

– Недостает еще, чтобы такой силач, как ты, первый ввязывался в драку!

– И однако, вот кто меня одолел, – проговорил Поножовщик, кладя руку на плечо Родольфа.

– Вот те на! Этого человека я что-то не знаю, – заметил агент, разглядывая Родольфа.

– Сомневаюсь, чтобы нам довелось познакомиться, – ответил тот.

– Желаю этого ради вашего блага, приятель, – сказал агент и, обратившись к Людоедке, продолжал: – До свидания, мамаша Наседка! Ваша таверна – настоящая мышеловка: сегодня я задержал здесь третьего убийцу.

Мужчина в греческом колпаке орал словно одержимый. Полулежа на столе, он так отчаянно отбивался, что трое полицейских с трудом удерживали его.

– И надеюсь, не последнего, господин Борель; я всегда рада услужить вам, – любезно ответила Людоедка, отвешивая почтительный поклон.

После ухода полицейского агента молодой человек с серым испитым лицом, который курил, попивая водку, снова набил свою трубку и сказал сиплым голосом Поножовщику:

– Разве ты не узнал мужчину в греческом колпаке? Это же Волосатый – любовник Толстушки. Увидев полицейских, я подумал: «Недаром он все время прятал свою левую руку».

– Как удачно, что Грамотей не пришел сегодня, – продолжала Людоедка. – Греческий колпак несколько раз справлялся о нем из-за дел, которые они затеяли вместе… но я никогда не стану капать на своих клиентов. Пусть их забирают, ладно… у каждого свое ремесло… но я не продаю их. Смотрите: про волка речь, а волк навстречь, – заметила Людоедка при виде мужчины и женщины, входящих в кабак. – Вот и сам Грамотей со своей барулей.

При входе Грамотея нечто вроде лихорадочного трепета охватило зал.

Несмотря на присущую ему смелость, даже Родольф не мог побороть волнения при виде столь опасного преступника, на которого он взглянул с любопытством, смешанным с ужасом.

Поножовщик сказал правду. Грамотей чудовищно себя изуродовал. Трудно было представить себе что-нибудь более жуткое, чем лицо этого злодея, сплошь покрытое глубокими синевато-белыми шрамами; его губы вздулись под действием серной кислоты; часть носа была отрезана, и две уродливые дыры заменяли ноздри. Его серые, светлые, маленькие и круглые глазки хищно блестели, лоб, сплюснутый, как у тигра, был наполовину скрыт под шапкой из рыжего длинношерстного меха… Так и казалось, что это грива чудовища.

Росту он был не более пяти футов и двух-трех дюймов; его несоразмерно большая голова уходила в широкие, приподнятые, мясистые плечи, мощь которых чувствовалась даже под свободными складками блузы из сурового полотна; руки были длинные, мускулистые, пальцы короткие, толстые, сплошь покрытые волосами; его кривоватые ноги с огромными икрами свидетельствовали об атлетической силе.

Словом, этот человек напоминал в карикатурном виде Геркулеса Фарнезского, короткого, приземистого, плотного.

На пожилой, довольно опрятной женщине, сопровождавшей Грамотея, было коричневое платье, черная шаль в красную клетку и белый чепец.

Что же касается выражения жестокости этой отвратительной морды, ее взгляда, беспокойного, изменчивого, горящего, как у дикого зверя, у нас не хватает слов, чтобы описать их.

На пожилой, довольно опрятной женщине, сопровождавшей Грамотея, было коричневое платье, черная шаль в красную клетку и белый чепец.

Родольф увидел эту женщину в профиль; ее крючковатый нос, ее зеленый круглый глаз, тонкие губы, выступающий вперед подбородок, злое и хитрое выражение лица невольно напомнили ему Сычиху, зловещую старуху, некогда истязавшую Лилию-Марию.

Он хотел было поделиться своим впечатлением с Певуньей, когда на его глазах она побледнела, вперив полный немого ужаса взгляд в мерзкую подругу Грамотея, и, схватив руку Родольфа дрожащими пальчиками, тихо сказала:

– Сычиха… Боже мой… Сычиха… Одноглазая старуха!

В эту минуту Грамотей, неслышно обменявшись несколькими словами с одним из завсегдатаев кабака, медленно приблизился к столу, за которым сидели Родольф, Певунья и Поножовщик. Затем, обратившись к Лилии-Марии, разбойник проговорил голосом, напоминающим рычание тигра:

– Вот что, хорошенькая беляночка, ты оставишь этих двух недотеп и пойдешь со мной…

Певунья ничего не ответила, только прижалась к Родольфу. Она была так напугана, что зубы у нее стучали.

– А я… не стану ревновать моего муженька, – проговорила Сычиха с громким смехом.

Она все еще не узнавала Воровку, свою прежнюю жертву.

– Слышишь ты меня или нет, беляночка? – спросил урод, подходя еще ближе к столу. – Если ты не пойдешь со мной, я выколю тебе один глаз, чтобы ты была под стать Сычихе. А если ты, красавчик с усиками, – обратился он к Родольфу, – не перебросишь мне эту блондинку через стол… я прикончу тебя…

– Боже мой, боже мой! – воскликнула Певунья и, сложив с мольбой руки, обратилась к Родольфу: – Защитите меня!

Но, сообразив, что она подвергает его большой опасности, девушка продолжала шепотом:

– Нет, нет, не двигайтесь, господин Родольф; если он подойдет, я позову на помощь, он побоится скандала, появления полиции, Людоедка тоже вступится за меня.

– Не беспокойся, детка, – сказал Родольф, бесстрашно смотря на Грамотея. – Я рядом с тобой, сиди спокойно. Но так как нам с тобой претит вид этого урода, я мигом вышвырну его на улицу.

– Ты? – спросил Грамотей.

– Да, я!!! – ответил Родольф.

И, невзирая на попытки Певуньи удержать его, он встал из-за стола.

Грамотей отступил на шаг, таким грозным было лицо Родольфа.

Лилия-Мария и Поножовщик были поражены злобой, лютым гневом, которые исказили в эту минуту лицо их спутника; его трудно было узнать. Во время своей драки с Поножовщиком он держался презрительно, насмешливо; но перед лицом Грамотея он, казалось, был охвачен дикой ненавистью: его расширенные от ярости зрачки как-то странно блестели.

Иные глаза обладают непреодолимой магнетической силой; говорят, что наиболее знаменитые дуэлянты одерживали свои кровавые победы благодаря гипнотической силе взгляда, который подавлял, парализовал их противников.

Родольф был наделен именно таким поразительным взглядом, пристальным, сверлящим, пугающим, которого не могут избежать те, на кого он направлен… Этот взгляд смущает их, властвует над ними; они почти физически ощущают его, но у них недостает сил от него оторваться.

Грамотей вздохнул, отступил на шаг и, уже не доверяя своей необычайной силе, стал нащупывать под блузой рукоятку кинжала.

На пол кабака могла пролиться кровь, если бы Сычиха, схватив за руку Грамотея, не вскричала:

– Погоди… погоди… чертушка. Выслушай меня; ты потом расправишься с этими двумя обормотами, они не уйдут от тебя…

Грамотей с удивлением взглянул на одноглазую.

А та уже несколько минут с возрастающим интересом наблюдала за Лилией-Марией, припоминая прошлое. Наконец все ее сомнения рассеялись: она узнала Певунью.

– Статочное ли дело! – воскликнула Сычиха, всплеснув руками. – Да ведь это Воровка, любительница полакомиться на чужой счет. Откуда ты взялась? Уж не пекарь ли послал тебя сюда? – прибавила она, показывая кулак девушке. – Неужто ты вечно будешь попадать ко мне в лапы? Будь спокойна, я не стану больше вырывать у тебя зубы, зато я заставлю тебя выплакать все глаза. Ах, как ты будешь рвать и метать. Так, значит, тебе ничего не известно? Я знаю, кто твои родители… Грамотей встретился на каторге с человеком, который привез тебя ко мне, когда ты была еще крошкой. Тот открыл ему имя твоей матери… твои родители – грачи[55].

– Вы знаете моих родителей? – воскликнула Лилия-Мария.

– Моему муженьку известна фамилия твоей матери… но я не допущу, чтобы он открыл ее тебе, скорее вырву у него язык… Не далее как вчера он виделся с человеком, который когда-то привез тебя в мою конуру, поговорил с ним о деньгах, которые перестали посылать мне, женщине, так долго кормившей тебя… но твоей матери плевать на тебя, она была бы рада-радешенька, если бы ты околела… И все же, знай ты, кто она, ты могла бы выманивать у нее порядочные деньги, мой маленький подкидыш… У человека, о котором я говорю, имеются бумаги… да, письма твоей матери… Ты плачешь, Воровка… Так нет же, ты ничего не узнаешь о своей матери, ничегошеньки.

– Пусть лучше она думает, что я умерла… – проговорила Лилия-Мария, вытирая слезы.

Позабыв о Грамотее, Родольф внимательно слушал Сычиху, рассказ которой заинтересовал его.

Тем временем разбойник, не ощущая на себе властного взгляда Родольфа, приободрился; он не мог поверить, чтобы этот молодой человек, стройный, среднего роста, мог противостоять ему; уверенный в своей незаурядной силе, он приблизился к защитнику Певуньи и властно сказал Сычихе: