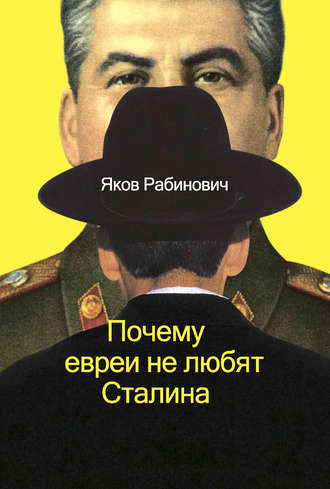

Яков Рабинович

Почему евреи не любят Сталина

Тайны «ядовитой» лаборатории

Писать о мерзавцах мне тягостно. Тем более если они – мои соплеменники. Но что поделаешь: из Истории ничего нельзя изъять. Так было! Для того она и существует, чтобы донести до нас опыт многих поколений, в том числе и нравственный. А потому придержим на время эмоции и обратимся к фактам.

Применение такого орудия политической борьбы, как отравление противников «по-тихому», восходит к глубокой древности. Большевики, явно не склонные к высокой морали, придя к власти, тоже взяли метод тайных убийств на вооружение. Вот что рассказывает заслуженный юрист России писатель Андрей Сухомлинов, кропотливо собиравший сведения по этой теме…

Первая тайная токсикологическая лаборатория в Советской России была создана еще в 1921-м. Называлась она «Кабинет». О ее существовании был прекрасно осведомлен Ленин, попросивший яда, чтобы покончить с мучениями в ходе своей тяжелой болезни.

Спустя несколько лет под руководством профессора Явича заработала аналогичная лаборатория при Химических курсах комсостава. Ее сотрудниками были врачи Власов, Соколов, Александрова. Там проводили опыты с боевыми отравляющими веществами (БОВ). Когда понадобились подопытные, в печати была развернута настоящая рекламная кампания: дескать, небольшие дозы БОВ помогают в лечении таких-то болезней. А значит, граждане, смелее соглашайтесь на новые методы лечения! Граждане, конечно, соглашались. Но, как говорится, лиха беда начало. Темы научных работ уже обозначали не способы лечения, а совсем другое: «Изучение токсичности отравляющих веществ при введении их в пищу», «Систематическое исследование порога действия на кожу человека люизита, иприта, дика»… В рабочих журналах тщательно фиксировали данные опытов, число подопытных: «Людей с темной кожей – 9, с болезнями кожи – 8, венеритиков – 20, причем два из них с мягким шанкром… Препарат во всех опытах наносился на внутреннюю поверхность правого предплечья, в верхней ее трети и по средней линии…» Фамилии при этом не указывались: «объект № 14», «объект № 23»…

Начальник Химического управления Наркомата обороны Яков Фишман получал рапорты об опытах с ядами. В одном из них (в 1930 г.) сообщалось об испытании нового токсичного препарата под кодовым названием «вещество № 409»: «Испытывалось на людях по принятой… методике. Объектами являлись красноармейцы Московского гарнизона».

Чины, дававшие санкции на эти опыты, угрызениями совести не терзались. Что для них ценность человеческой жизни? Буржуазная сентиментальность. А превратить людей в «объекты», как говорится, дело техники…

Рассказанное А. Сухомлиновым не было чем-то исключительным в том расчеловечивании, что начали большевики во главе с Лениным, отменив многовековую библейскую мораль в угоду «классовой целесообразности». Но, как известно, в этом мире все относительно. Среди научных учреждений, так или иначе связанных с разработками разнообразных ядов, наиболее зловещую репутацию получила лаборатория, в которой ведущим специалистом четырнадцать лет был Григорий Моисеевич Майрановский.

Он родился в 1889 г. в многодетной семье в Батуми, где его родители держали столовую. Окончил гимназию и осенью 1917-го поступил в Тифлисский мединститут. Но закончить его не успел: закрутили революционные вихри. Вступил в «Бунд» (Всеобщий еврейский рабочий союз), перебрался в Баку, где его брат Абрам был одним из лидеров местных «бундовцев». Там же некоторое время учился в университете. Видя, что большевики терпеть «Бунд» не намерены, быстро сориентировался и в апреле 1920 г. вступил в РКП(б). Выходец из мелкобуржуазной семьи, честолюбивый молодой человек изо всех сил старался показать преданность новой власти. Усердие было замечено: карьера Майрановского пошла вверх. В 1920–1922 гг. он служил инспектором, затем начальником отдела кустовой промышленности Совнархоза Азербайджанской ССР. В 1922-м переехал в Москву, где завершил медицинское образование.

Послужной список Григория Моисеевича длинен и успешен. С января 1935-го он возглавляет токсикологическую лабораторию Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ). В августе 1937-го его вместе с руководимой им исследовательской группой переводят в Наркомат внутренних дел. Работа та же: с ядами. Только не для лечения – для умерщвления тех, кого руководство страны решило тайно ликвидировать. Требования к продукции высокие: яд должен действовать быстро и надежно, не оставляя следов, которые можно было бы обнаружить при вскрытии. Человек скончался от острой сердечной недостаточности. А вот определить, почему она внезапно наступила, даже опытному патологоанатому должно быть не под силу.

Токсикологическая лаборатория в НКВД была строго засекречена, как и должность Майрановского. Начальник группы 7-го отделения 2-го спецотдела наркомата. А затем начальник группы 1-го отделения 4-го спецотдела. Поди догадайся, что это за должность и в каком именно подразделении всесильного ведомства. А в узком кругу работников наркомата в этой сверхтайной структуре тоже менялись индексы: «лаборатория-1», «лаборатория-12», «лаборатория-Х» и просто «Камера». Не менялась только суть: яды, яды, яды… Здесь же испытывались и способы их использования – традиционный шприц, отравленные пули или, например, укол острием зонтика, авторучкой или иным внешне безобидным предметом. Работали в лаборатории высококвалифицированные специалисты: Филимонов, Аничков, Емельянов, Муромцев (впоследствии профессор и академик). Подопытными служили приговоренные к расстрелу. Кто были эти люди? Отъявленные уголовники или безвинные жертвы, попавшие в сталинскую мясорубку и объявленные врагами народа? До сих пор их имена хранятся в тайне. Нынешняя ФСБ России открывать свои архивы даже 75-летней давности не торопится.

«Засветилась» «Камера» в августе 1953-го, когда Л. П. Берия и его подручные были арестованы и стали давать показания. Тогда и всплыли некоторые подробности этой дьявольской работы как доказательства «злодеяний английского шпиона и злейшего врага Советского государства Берии».

Отбирали на муки «для научных исследований» молодых и пожилых, полных и поджарых, мужчин и женщин. Разрешение на выдачу из тюрьмы тех или иных «объектов» давали заместители наркома, чаще В. Н. Меркулов и Б. 3. Кобулов. Яды вводили с пищей или напитками, при помощи уколов шприцем, тростью и другими колющими предметами. Использовались и портативные бесшумные пистолеты, стрелявшие миниатюрными пулями, в которых были капсулы с различными ядами. Нередко из таких пистолетов стрелял и Майрановский. Обычно делал по три выстрела, беря за точку прицеливания ту часть тела, попадание в которую обычной пули не приводит к смертельному исходу. Сделает выстрел и наблюдает, как сработал яд. Если жертва корчится в муках – заряжает пистолет новым патроном, где пуля уже с другим ядом. И так до трех раз. Тех, кто после опытов выживал, «списывали», т. е. просто добивали выстрелом в затылок. А потом имена умерщвленных ядами, как и всех подвергнутых экспериментам, вносили в список со стандартной формулировкой: «Приговор приведен в исполнение».

Сколько несчастных прошло через «Камеру»? Майрановский потом признает: около 100 человек. Но его высокопоставленный шеф – начальник 4-го Управления НКВД П. А. Судоплатов – на допросе 1 сентября 1953 г. покажет не менее 150. По другим данным – свыше 200.

Однажды после введения яда один из подопытных стал что-то говорить, перемешивая бессвязную речь с фрагментами личных воспоминаний. Майрановского осенило: а что, если создать такой препарат, после введения которого «объект» «раскалывается» и дает ценные признания? Идея начальству понравилась. И снова опыты, опыты…

Словом, энтузиастом был. Вдохновенно работал. Естественно, начальство его ценило. Еще до войны, в июле 1940-го, он защитил в Институте экспериментальной медицины докторскую диссертацию на тему «Биологическая активность продуктов взаимодействия иприта с тканями кожи при поверхностных аппликациях». Высшая академическая комиссия при Комитете высшей школы защиту не утвердила, указав, что диссертация нуждается в доработке. Но в феврале 1943-го Майрановский по представлению первого замнаркома НКВД СССР Меркулова без «лишних формальностей» стал доктором медицинских наук, профессором, заодно получив звание полковника медслужбы. Поскольку яды, разработанные в «Камере», в годы войны использовались диверсионными группами и специальной агентурой в немецком тылу, на Майрановского посыпались и боевые награды. После ордена «Знак Почета», врученного ему «за выполнение заданий в тылу противника», Майрановский получил ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали «За оборону Москвы», «Партизану Отечественной войны» I степени. Словом, этот доблестный партизан, ни разу не бывавший в тылу противника, очень даже преуспевал.

Разработанные в «Камере» яды действовали безотказно. Ими тайно устраняли людей, санкцию на убийство которых давали первые лица страны, начиная со Сталина. Далеко не все жертвы этих убийств были врагами Советского государства. Многих «убирали» по тем или иным причинам как неугодных высшему советскому руководству или «органам». Так, архиепископ Юрий Теодор Ромжа, епископ Мукачевской епархии, был убит в 1947-м по инициативе Н. С. Хрущева, бывшего тогда членом Политбюро ЦК ВКП(б) и первым секретарем ЦК Компартии Украины.

Хрущев убедил Сталина: Ромжа «мутит воду», связан с украинскими националистами и Ватиканом. Сталин распорядился: «Убрать». Украинские гэбисты организовали авиакатастрофу, но архиепископ выжил. Тогда Хрущев снова обратился к Сталину: надо дело довести до конца. Сталин не возражал. В Ужгород, где Ромжа лежал в больнице, выехали министр ГБ Украины Сергей Савченко и Григорий Майрановский. Медсестра – агент МГБ, получив от Майрановского ампулу с ядом кураре, сделала смертельный укол…

Не менее трагична судьба Исаака Оггинса, американского коммуниста, давнего агента Коминтерна и НКВД. По поручению «органов» он выполнял секретные задания в Китае и США. В 1938-м по фальшивому паспорту приехал в СССР, где был арестован по подозрению в ведении двойной игры, хотя веских доказательств этого и не было. Официально Оггинса обвинили в «троцкизме». Виновным он себя не признал, но все же был приговорен к восьми годам лагерей. Его жене удалось вернуться в США, откуда она через правительство пыталась вызволить мужа – гражданина США. В 1942-м через посольство США в МИД СССР поступил запрос: почему арестован Оггинс, на какой срок осужден и каково состояние его здоровья? Не исключено, что у американских спецслужб тоже были свои виды на него. Началась дипломатическая переписка. Выпускать из СССР бывшего разведчика, пусть даже невиновного в предательстве, в «органах» не хотели: слишком много знал. Тогдашний министр госбезопасности Абакумов направил на имя Сталина и Молотова докладную записку, в которой изложил историю с недавним своим агентом и приписал: «Исходя из этого МГБ СССР считает необходимым Оггинса Исайю ликвидировать… Прошу Ваших указаний». Указания были получены. В 1946-м Оггинса доставили в «Камеру», где под видом профилактического осмотра ему сделали смертельный укол.

В своих мемуарах генерал-лейтенант Судоплатов высказал предположение о том, что похищенный сотрудниками советской контрразведки в 1945 г. в Будапеште шведский дипломат Рауль Валленберг, теперь всемирно известный праведник народов мира, спасший несколько тысяч венгерских евреев, в 1947-м был умерщвлен в лаборатории Майрановского.

Если перечислять только установленные факты тайных отравлений, санкционированных «сверху», к которым причастна «Камера», список получится длинный. Не все ее сотрудники выдерживали эту дьявольскую работу. М. Филимонов уже после десяти «экспериментов» ушел в безнадежный запой. В. Щеголев покончил жизнь самоубийством. У двоих сотрудников обнаружились серьезные психические расстройства…

Ну а сам Майрановский? Терзали ли его хоть какие-то угрызения совести? Непохоже. До последнего дня пребывания в «Камере» он трудился ревностно. Но разве мог он предположить, что «великий вождь», отягощенный старческой паранойей, уже задумал в государстве новую гигантскую «чистку»? А тут и «дело врачей» стало вызревать как запал всесоюзной антисемитской кампании. Для начала Сталин решил избавиться от тех своих приближенных, которые уже сделали свое дело и стали ему не нужны. Одним из первых в 1951 г. был арестован министр госбезопасности В. С. Абакумов (расстрелян в 1954 г.). Не потерпел Сталин и наличия в «органах» немногочисленных евреев. Их холуйская преданность никакого значения уже не имела: «У нас незаменимых нет. Убрать!»

Их не просто убрали. Арестовали. За обвинением дело не стало: «сионистский заговор в органах госбезопасности». В этот карательный поток попал и Майрановский. 13 декабря 1951 г. его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Японии, злоупотреблении служебным положением и незаконном хранении ядов. Позднее «шпионаж» из дела исчезнет, а «незаконное хранение ядов» превратится в «подготовку террористических актов». В декабре 1952-го Майрановский пишет из тюрьмы отчаянные письма на имя нового министра госбезопасности С. Д. Игнатьева, доказывая свою невиновность. Не помогло. Его приговаривают к десяти годам тюремного заключения. Из одиночки Владимирской тюрьмы № 2 в апреле 1953-го Майрановский пишет Берии. Довольно подробно перечисляет свои «заслуги», напирая на то, что по отношению к нему допущена чудовищная ошибка. Он же свой, свой! Его оклеветали! «Моей рукой был уничтожен не один десяток врагов советской власти, в том числе и националистов всяческого рода (и еврейских) – об этом известно генерал-лейтенанту П. А. Судоплатову…».

Не знал Григорий Моисеевич, что дни недавно могущественного Берии сочтены. Его письмо послужило еще одним обвинением бывшему всесоюзному карателю, да и самому Майрановскому пошло во вред. «Засветившиеся» отравители уже не вписывались в «оттепель», связанную с именем Хрущева, набиравшего властную силу.

Свою «десятку» Майрановский отсидел полностью, уже лишенный научных титулов и званий полковника и заслуженного работника НКВД. Вернувшись после освобождения в Москву, предпринял усилия для своей реабилитации. И снова не прошло. Более того, в 1962-м указом Президиума Верховного Совета СССР он был лишен всех наград. Постановлением Совета Министров СССР ему запрещалось жить в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик. Пришлось довольствоваться жительством в Махачкале и работой в должности заведующего биохимической лабораторией НИИ токсикологии. Умер Майрановский в декабре 1964-го.

Как бы хотелось, чтобы изуверские опыты над людьми и тайные политические убийства навсегда ушли в прошлое! Не знаю, как теперь в России с подобными опытами, но тайное устранение неугодных власти лиц продолжается. Совершенствуются и яды. В 2003 г. был отравлен публицист Юрий Щекочихин. Его книга «Рабы ГБ» до сих пор – обвинительный документ, изобличающий гэбэшные преступления. В 2004-м была предпринята попытка отравить Анну Политковскую, летевшую в Беслан. В самолете она выпила предложенную стюардессой чашку чая (до этого почти сутки ничего не ела) и потеряла сознание. Тогда журналистку удалось спасти. Убили ее в 2006-м. Преступление по-настоящему до сих пор не раскрыто, но есть основания предполагать, что и к нему приложили руку сотрудники ФСБ. В 2006-м отравлен радиоактивным полонием-210 бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Англии…

Да что тут перечислять! Со сменой государственных структур и политических вывесок суть и методы «органов» практически не изменились. И в этом нет ничего удивительного: в спецслужбах авторитарного государства руководствуются не столько принципами общечеловеческой морали, сколько совсем другими – «по понятиям». От кого исходят эти «понятия»? Почему они столь живучи в государственных сферах? Вот здесь, как говорится, и собака зарыта. Но это уже другая тема[9].

Мой дед Генрих Ягода

Прошлый век ползучей змеей перебрался в нынешний, принеся оттуда старые болезни, споры о состоянии страны, смене формаций. Когда я буду старым, мне тоже присвоят какой-нибудь статус типа «труженик тыла» или «ветеран перестройки». А что, мое поколение не побежало из Сибири толпой в столицы, в теплые края, а осталось на последних рубежах, сохраняя ее богатства, увы, для столичных богачей.

Мы пережили путчи, войны в Чехословакии, Чечне, Афганистане, несколько финансовых кризисов, не говоря уже про «МММ» и «Русский дом Селенга». А еще больше досталось нашим дедам: одних унес вихрь войны, других поглотили пучины ГУЛАГа, поэтому с возрастом мы будем бережнее относиться к прошлому, не перечеркивая события и не вымарывая из летописи людей, какими бы они ни были. Оба моих деда пали на войне, я даже не знаю, как они выглядели.

Мое предисловие возникло для того, чтобы этим прошлым не захлестнуть детей и внуков, их предки оказались винтиками в страшной мясорубке.

После встречи с внучкой наркома НКВД Генриха Ягоды Викторией Генриховной Авербах-Комарицыной у меня отпало желание клеймить позором ее деда. Она не знала его, не слышала от отца о своем знаменитом родственнике по прямой линии, может, поэтому ей, как и многим людям среднего поколения, хочется сохранить о дедушке самые добрые чувства.

У всех деды в XX веке совершали что-то героическое: одни поднимали Днепрогэс и Магнитку, другие осваивали целину, третьи сражались на войне, четвертые ударно работали в тылу.

Виктория, сама того не ведая, впитала в себя лучшие черты рода Ягоды (не на одном же деде замыкается семейная линия). По воспоминаниям современников, ее бабушка – Эсфирь Григорьевна Ягода-Шохар – отличалась необыкновенной красотой. Высокая, статная, она казалась царственной. Тетушка Виктории Генриховны – Вероника Знаменская – прошла через все бури эпохи с несокрушимой жизненной силой, они с сестрой Диной выглядели романтичными, в них чудились неуловимая прелесть и таинственность.

В конце концов, один Ягода не может перечеркнуть всех страданий, которые выпали на долю рассеянных по стране, расстрелянных и репрессированных из-за него родственников. В Виктории Генриховне, внучке Ягоды, тоже чувствуется порода, она наделена лучшими нравственными качествами, доставшимися ей от отца. Генрих Авербах, как известно, много лет прожил в Ангарске, а потом переехал в Северодонецк Ворошиловградской области, в Гусь-Хрустальный, откуда перебрался в Израиль.

В истории семьи наркома НКВД Ягоды до сих пор остается много темных пятен. Авторы исследований, историки до сих пор не могут уложить все кирпичики в один монолитный блок, всегда какие-то детали ускользают. Беседа с Викой Комарицыной пролила свет на многие неизвестные моменты.

– У нас была очень дружная семья: папа, мама, бабушка и мы с братом Витей, – рассказала Виктория Генриховна. – Отец сконцентрировался на мне, а младший брат больше тяготел к маме. На маму возлагались такие функции, как шитье, штопка, приготовление еды, а папа привозил из командировок замысловатые игрушки, везде со мной ходил: в кинотеатр, на детские мероприятия, в детский садик. Отец много читал, поэтому был изумительным собеседником. В письме мне он написал: «Вика, я всю жизнь буду учиться, уже сдал кандидатский минимум». Генрих Генрихович работал и попутно учился в Москве в техническом вузе и с успехом закончил его. Он любил классику и приобщал нас к музыке. Играть на трубе он, вероятно, научился в Москве, да в детских домах.

Не был привередлив в еде, правда однажды я услышала от него просьбу к бабушке. Она прекрасно готовила, единственное, что ему не нравилось в ее изысках… картошка в мундире.

О Сталине отец отзывался как об убийце. Про свое происхождение папа ничего не говорил и про деда не рассказывал. Он говорил: «Вика, Сталин расстрелял моих родителей – папу и маму, а меня спрятали и потом отдали в детский дом». В 10 лет я задала ему вопрос, почему он взял фамилию мамы, он ответил: «Тогда так надо было».

Родственников у него почти не было, разве что тетя Руня, у которой он жил в Москве, когда полгода защищался в институте. К тете Руне приходила какая-то родня, но о ней никто ничего не знал, да и папа нас с теми родственниками не знакомил. Однажды он привез из Москвы большой портрет. На нем в профиль была сфотографирована аристократичного вида женщина, очень величественная и красивая.

Отец сказал: «Это портрет моей бабушки». Мы поставили фотографию на письменный стол и с восхищением смотрели на него.

К нам в Ангарск приезжала Виола, двоюродная сестра папы.

Мы переписывались с ней, а потом она решилась на путешествие в Сибирь из Караганды. Изящная, добрая, как и все медицинские работники того времени, она излучала теплоту, отличалась высокими нравственными принципами, как отец. От Виолы веяло культурой, Западом, просвещенностью. Своим приездом она привнесла свежую струю в нашу жизнь. Позже отец обрадовался одному ее письму, и особенно сообщению, что его сестричка вышла замуж, хотя и поздно – в 32 года. Сейчас связь с Виолой потеряна.

В 1969 г. мама с папой расстались, мне было 14 лет. Многого о судьбе отца, деда, его семье я так и не узнала.

Здесь было бы уместно немного рассказать о том, что случилось с Генрихом-младшим после ареста и расстрела Ягоды в 1937 г. Первый летописец наркома НКВД Ягоды Владимир Некрасов написал в очерке о судьбе единственного сына Ягоды, который чудом избежал расстрела. Автор очерка лично встречался с Генрихом Генриховичем и многое знал с его слов.

«После ареста отца его, 7-летнего мальчика, вместе с матерью Идой Леонидовной и бабушкой Софьей Михайловной Авербах (родной сестрой Якова Михайловича Свердлова) выслали в Оренбург. Мать и бабушку впоследствии арестовали, а Генрих воспитывался в детских домах в Оренбургской и Куйбышевской областях. Примерно в 1940 г., когда мальчику было 11 лет и он находился в детдоме Бугуруслана, по предложению директора детдома Ксении Прокофьевны Поздняковой и заведующей учебной частью Нелли Филатовны Хатунцевой, о которых Генрих Генрихович вспоминает с большой теплотой, ему сменили фамилию и тем самым спасли от гибели. Правда, уже после войны, в 1945 г., как рассказал мне Генрих, он допустил оплошность: при поступлении в железнодорожный техникум Куйбышева в анкете указал, что его отцом был Ягода. Из техникума его исключили, а позднее – в 1949 г. – по решению особого совещания при МГБ СССР он был осужден на пять лет. Из лагеря Генрих Генрихович вышел по амнистии в 1953 г. В дальнейшем он получил инженерное образование, был реабилитирован и живет сейчас вместе с семьей в одном из городов Украины.

Древо жизни Г. Г. Ягоды, в отличие, скажем, от А. И. Рыкова, не остановилось. В 1989 г. его внук Станислав Генрихович поступил в один из московских институтов, а теперь уже окончил его и приступил к работе».

Интересная деталь: Генрих Авербах не стал выдавать историку своих ангарских детей – Вику и Виктора, дабы отвести от них угрозу. Не забывайте, на дворе стояли 90-е, еще случился путч, была большая вероятность возврата к коммунизму.

Генрих продолжал общаться письмами с прежней семьей через дочь Викторию. Девочка сильно переживала развод родителей. Когда ей исполнился 21 год и она вышла замуж, Вика решила поехать в гости к отцу. В свадебное путешествие. Она приехала в Северодонецк к папе и его новой супруге Валентине Дмитриевне без обид и попреков. При встрече Вика сказала ему: «Папа, все, что есть во мне хорошего, это от тебя!» Он удивился и обрадовался. Дочь до сих пор помнит слова отца: «Вика, стоит тебе хоть раз обмануть человека, тебе никто больше не будет верить». С тех пор Виктория Генриховна лучше промолчит, чем обманет или слукавит.

– В Северодонецке отцу предложили работу ведущего инженера, дали жилье от предприятия, – рассказала Виктория Авербах-Комарицына. – Он приходил с работы усталым, с красными глазами. Работал над чертежами машины по переработке глины. Просил меня не убираться на его столе, там, в «художественном беспорядке», лежали его важные чертежи.

Вторая жена приняла супругов Комарицыных дружелюбно. Во втором браке у Авербахов родился сын Стас, ему в то время было лет пять. Когда гости из Сибири гуляли со Стасиком по Северодонецку, жители принимали его за их сына. Позже семья Авербахов переехала поближе к Москве, в Гусь-Хрустальный, для того, чтобы Стас получил образование. Жизнь и быт в частном доме угнетали Генриха. Он писал дочери: «Я очень городской житель, здесь прекрасный сад, дышится легче, но все это не мое!»

Когда Вика уезжала от отца из Северодонецка, он ей признался, что очень болен. И если бы не Валентина Дмитриевна, его бы уже давно не было в живых.

После Гусь-Хрустального переписка с отцом внезапно прекратилась, а потом пришло письмо из Израиля, в котором супруга сообщила о смерти папы. Генрих Авербах ушел из жизни 28 июля 2003 г.

Валентина Дмитриевна написала, что, несмотря на большую разницу в возрасте (20 лет), она прожила с ним счастливую жизнь. В Израиль они уехали по состоянию здоровья, Авербаху были созданы исключительные условия, поставлена виброкровать, проведены реабилитационные мероприятия. Сын Станислав и его жена Юля находились рядом. Отец часто вспоминал своих ангарских детей – Вику и Витю.

– Мой папа был необыкновенным человеком, я его почитаю и люблю, – говорит Виктория Генриховна. – Для меня он всегда останется примером отца и образцом мужчины.

После этой характеристики я нашел слова Исаака Бабеля про дедушку Вики: «При Ягоде, по сравнению с теперешним (времена Ежова), наверное, было еще гуманное время».

Чем дальше уносит нас время от грозных событий XX века, тем светлее они становятся. С них смывается грязь, забывается наносное и остается самое светлое[10].

«Не судите, да не судимы будете». Лучше обо всем и не скажешь.