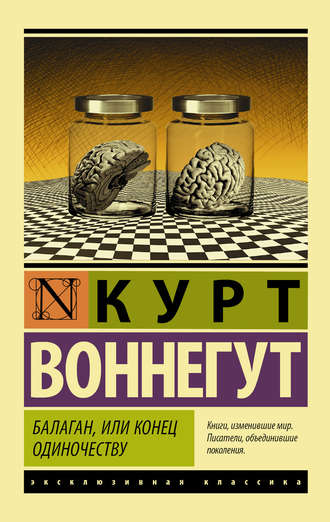

Курт Воннегут

Балаган, или Конец одиночеству

Мы ехали с юга на север, и для него мыс Код был чем-то вроде северной глуши. Мы с ним были вдвоем. Его братья уехали вперед.

– А ребята там у вас подходящие? – спросил он.

– Вполне, – ответил я.

Теперь он летчик гражданской авиации.

Все они теперь кто-нибудь, а не просто детишки.

Один из них – фермер, разводит коз на высокогорье, на Ямайке. Он добился воплощения мечты своей матери: жить подальше от бедлама больших городов, в окружении добрых друзей – животных.

Для него вся жизнь – в дожде. Если не выпадет дождь – ему конец.

Те две собаки умерли от старости. Я всегда подолгу возился с ними, катался по полу, пока они не протягивали лапы в полном изнеможении.

Да, кстати – сыновья нашей сестры только недавно выдали нам одну страшную тайну, которая мучила их долгие годы: они ничего не могли вспомнить про свою мать или про отца – ну, ничего, совсем ничего.

Тот, что разводит коз, – его зовут Джеймс Кармолт Адамс-младший – сказал по этому поводу вот что:

– Тут должен бы быть музей, так нет – пустота. – И постучал пальцами по лбу.

Мне кажется, что музеи в головах у детей автоматически опустошаются в минуту невыносимого ужаса – чтобы избавить детишек от безутешного горя.

Если говорить обо мне, то для меня было бы настоящей катастрофой, если бы я сразу забыл свою сестру. Я никогда ей об этом не говорил, но писал я именно для нее, лично для нее. В ней был заложен секрет всего, чего я достиг в искусстве. В ней был секрет моего стиля. Я думаю, любое произведение, в котором есть целостность и гармония, всегда создается художником ради одного-единственного человека. Его аудитория – одна душа.

Да и она была так добра – или Природа была так добра ко мне, – что мне было дано чувствовать ее присутствие еще много лет после ее смерти – мне было даровано право писать для нее. Но потом она начала постепенно удаляться – может быть, у нее были более важные дела в другом месте.

Как бы то ни было, к тому времени, когда умер дядя Алекс, она совсем исчезла, перестала быть моей единственной читательницей.

Поэтому место между мной и братом в салоне самолета казалось мне особенно пустым. Я справился с этой проблемой как мог – положил туда утренний выпуск «Нью-Йорк таймс».

* * *

Пока мы с братом дожидались вылета в Индианаполис, он подарил мне шутку Марка Твена – про оперу, которую тот слушал в Италии. Марк Твен сказал, что никогда не слышал ничего подобного «с тех пор, как случился пожар в богадельне».

Мы посмеялись.

Он вежливо поинтересовался, как идет моя работа. По-моему, он мою работу уважает, но как-то не может сообразить, на что она нужна.

Я сказал, что она надоела мне до смерти и меня всегда от нее тошнило. Я ему сказал фразу, которую приписывают Ренате Адлер – она терпеть не может писательскую работу и говорит, что писатель – это человек, который ненавидит писанину.

Я сказал ему, что написал мне мой агент, Макс Уилкинсон, в ответ на мои постоянные причитания, что у меня такая отвратительная профессия. Вот его слова: «Дорогой Курт, я в жизни не встречал кузнеца, влюбленного в свою наковальню».

Мы снова посмеялись, но мне показалось, что шутка не совсем дошла до моего брата. У него-то был сплошной медовый месяц с его наковальней.

Я ему рассказал, что в последнее время часто ходил в оперу и что декорация первого акта «Тоски» показалась мне похожей как две капли воды на интерьер Центрального вокзала в Индианаполисе. И пока шло действие, сказал я, мне представилось, что в каждой арке подвешены номера путей, а в оркестре звучит звон станционного колокола и свистки паровоза, и идет опера про Индианаполис века железного коня.

– Все люди поколения наших прадедушек будут в одной толпе с нами, и все мы будем молодые, – сказал я, – и с нами будут все другие поколения, что между нами и прадедами. Будут громко объявлять прибытие и отправление поездов. Дядя Алекс отправится шпионить в Балтимор. Ты приедешь домой после первого курса в Мичиганском технологическом.

– Там будут целые толпы родственников, – сказал я, – они будут встречать и провожать путешественников, – а черные будут таскать багаж и чистить ботинки.

– В моей опере, – сказал я, – сцена то и дело будет становиться грязно-зеленой, цвета хаки. Ее затопит толпа мужчин в военной форме. Это будет война. А потом все опять очистится.

После взлета брат показал мне приборчик, который он прихватил с собой. Это был фотоэлемент, соединенный с миниатюрным магнитофоном. Он направил электронный глаз на облака. Этот глаз улавливал вспышки молний, невидимые в ярком свете дня.

Эти потайные вспышки магнитофон записывал в виде щелчков. Мы тоже могли слышать щелчки – в маленькие наушники.

– Вот это да! – восхитился мой брат. Он указал мне на кучевое облако вдали, смахивавшее на пик Пайка[2] из взбитых сливок.

Он дал мне послушать щелчки. Два подряд, потом пауза, три подряд, опять пауза.

– Это облако далеко? – спросил я.

– О – миль сто, не меньше, – сказал он.

Я подумал, как это здорово, что мой старший брат умеет запросто разгадывать тайны природы, да еще на таком расстоянии.

Я закурил сигарету.

Бернард бросил курить, потому что ему нужно прожить еще довольно долго. Ему еще надо поставить на ноги двух маленьких мальчишек.

Так вот, пока мой старший брат ушел с головой в созерцание облаков, тот интеллект, который достался мне, был занят придумыванием вот этой книги. Я грезил наяву о безлюдных городах и духовном каннибализме, о кровосмешении и одиночестве, о безлюбовности и смерти, и все в таком роде. Моя красавица сестра и я сам изображены здесь в виде жутких уродов, и так далее.

Стоит ли удивляться – ведь мне все это привиделось по дороге на похороны.

Это история про ужасно старого старца, живущего в развалинах Манхэттена, а все остальные люди почти дочиста вымерли от загадочной болезни под названием «Зеленая Смерть».

Он живет там со своей невежественной, рахитичной, беременной маленькой внучкой, Мелоди. А кто он на самом деле? Подозреваю, что это я сам – хочу побывать в шкуре древнего старика.

А кто такая Мелоди? Сначала я думал, что она – это то немногое, что осталось у меня в памяти от моей сестры. Но теперь я считаю, что она – это я, когда я представляю себя древним стариком; в ней все, что осталось от моего оптимистического воображения, от моих творческих возможностей.

Хэй-хо.

Старец пишет свою автобиографию. Он начал с тех слов, которые мне как-то сказал дядя Алекс. Он говорил, что этими словами все религиозные скептики должны начинать свои молитвы на ночь.

Вот эти слова:

– Тому, кого это касается.

Глава 1

Тому, кого это касается:

Сейчас стоит весна. Вечереет.

Дымок от очага, разведенного на мозаичном полу вестибюля Эмпайр-стейт-билдинг на Острове Смерти, стелется над джунглями элентуса, «небесного дерева», заполонившими Тридцать четвертую улицу.

Тротуар под покровом джунглей весь повело, покоробило, вздыбило от мороза и работы вездесущих корней.

В джунглях расчищена маленькая полянка. На этой полянке, на старом заднем сиденье, выдранном из такси, сидит голубоглазый, тощий белый старик со впалыми щеками, двухметрового роста, ста лет от роду.

Это я.

Меня зовут доктор Уилбур Нарцисс-11 Свеян.

Ноги у меня босые. Я одет в лилово-пурпурную тогу, на которую пошли портьеры, найденные в развалинах отеля «Американа».

Я – бывший Президент Соединенных Штатов Америки. Я был последним президентом, самым высоким из всех, и единственным, кто развелся в то время, когда занимал Белый дом.

Я живу в бельэтаже Эмпайр-стейт-билдинг со своей шестнадцатилетней внучкой по имени Мелоди Малиновка-2 фон Петерсвальд и ее возлюбленным, Исидором Крыжовник-19 Коэном. Кроме нас троих, в небоскребе никто не живет.

Ближайшие соседи от нас в полутора километрах.

Вот – я слышу крик соседкиного петуха.

Наша ближайшая соседка – Вера Белка-5 Цаппа, женщина, которая любит жизнь и умеет жить лучше всех, кого мне доводилось знать. Ей недавно минуло шестьдесят, она полна сил, работа у нее так и кипит, а сердце – чистое золото. Сложенья она крепкого, вроде пожарного крана. У нее много рабов, она их отлично содержит. И вместе со своими рабами она разводит коров и свиней, кур и коз, кукурузу и пшеницу, овощи и фрукты и даже виноград на берегах Ист-Ривер.

Они построили мельницу, чтобы молоть зерно, винокуренный заводик, где гонят коньяк, коптильню – и много всего такого.

– Вера, – сказал я ей как-то раз, – тебе осталось только написать свою Декларацию независимости, и ты станешь новым Томасом Джефферсоном.

Эту книгу я пишу на писчей бумаге, принадлежащей Континентальной школе автомобилистов – Мелоди с Исидором нашли три ящика в кладовке на шестьдесят четвертом этаже нашего дома. И вдобавок – сотни две шариковых ручек.

* * *

Гости с материка нам не докучают. Мосты снесены, туннели обвалились. И на лодках никто не подходит – все боятся особой местной формы чумы, которую прозвали «Зеленая Смерть».

Она встречается только здесь, поэтому Манхэттен и прозвали Островом Смерти.

Хэй-хо.

Я теперь частенько повторяю «Хэй-хо». Что-то вроде старческой икоты. Зажился я на этом свете.

Хэй-хо.

Сегодня сила тяжести совсем пустячная. Опять у меня из-за этого эрекция. У всех мужчин поголовно в такие дни эрекция. Автоматические последствия ничтожно малой силы тяжести. По большей части это не имеет ни малейшего отношения к эротике, а уж человеку в моем возрасте оно и вовсе ни к чему. Это ощущение чисто гидравлическое – вроде неполадок в водопроводных трубах, не больше.

Хэй-хо.

Сила тяжести сегодня настолько близка к невесомости, что я мог бы взобраться на самую верхушку Эмпайр-стейт-билдинг с чугунной крышкой от люка и забросить ее в Нью-Джерси.

Я бы запросто перекрыл рекорд Джорджа Вашингтона, который запустил серебряный доллар через Рапахэннок. И все же есть еще люди, которые утверждают, что прогресс – пустое слово.

Меня иногда зовут «Королем подсвечников», потому что у меня тысяча с чем-то подсвечников.

Мне, однако, больше нравится мое второе имя – Нарцисс-11. Вот какое стихотворение я написал про это – и, само собой, про жизнь в целом:

Из тех семян –

Вот эта плоть,

Она бежит

От боли прочь

И норовит

проспать всю ночь.

Ей надо петь

И хохотать,

Ей надо плакать

И рыдать.

Когда ж придет

Мой смертный час

И плоть прикажет

Долго жить –

Мой бренный прах

Прошу я вас

Нарциссом в землю положить.

А кто все это будет читать? Бог знает. Я знаю одно – не Мелоди и не Исидор, это точно. Как и вся молодежь на острове, они не умеют ни читать, ни писать.

Их абсолютно не интересует прошлое человечества, им даже не хочется знать, как живут люди на материке.

Послушать их, так самое великое достоинство людей, населявших этот остров, – а тут ступить было некуда, – то, что они повымерли и все осталось нам.

Вчера вечером я их попросил назвать трех самых великих людей в истории человечества. Они заявили, что вообще не понимают, про что я спрашиваю.

Но я велел им подумать и найти хоть какой-то ответ, и они нашли. Эта работа пришлась им не по вкусу. У них головы разболелись.

Наконец они все же вымучили ответ. За двоих, как всегда, говорила Мелоди, и вот что она сказала совершенно серьезно:

– Ты, Иисус Христос и Санта Клаус.

Хэй-хо.

Когда я не задаю им вопросов, они чувствуют себя счастливыми, как устрицы.

Они мечтают когда-нибудь стать рабами Веры Белка-5 Цаппы. Я не против.

Глава 2

Нет, надо все же постараться не писать то и дело: «Хэй-хо».

Хэй-хо.

* * *

Родился я как раз тут, в Нью-Йорк-Сити. Тогда я еще не был Нарциссом. Меня окрестили Уилбур Рокфеллер Свейн.

Более того, я был не один. У меня был разнояйцевый близнец женского пола. Ее назвали Элиза Меллон Свейн.

Крестили нас, кстати, в больнице, а не в церкви, и не было толпы приглашенных родственников и близких друзей. Дело вот в чем: мы с Элизой были такие уроды, что родители нас стыдились.

Мы были чудовища, выродки, и все надеялись, что мы долго не протянем. У нас было по шесть пальчиков на каждой крохотной ручонке и по шесть пальчиков на каждой маленькой ножке. И лишние соски у нас тоже были – по паре на брата.

Мы не были безмозглыми монголоидами, хотя волосы у нас были жесткие и черные, типичные для монголоидной расы. Нет, это было что-то новое, невиданное. Мы были неандерталоидами. С самого детства мы напоминали взрослых ископаемых, обезьяноподобных людей – массивные надбровные дуги, срезанные лбы, челюсти, как у бульдозера.

Считалось, что у нас нет никакого интеллекта и что мы умрем, не дожив до четырнадцати лет.

Я-то жив и бью хвостом, благодарствуйте. Элиза тоже была бы живехонька, уверен, если бы не погибла в возрасте пятидесяти лет под оползнем, на окраине китайской колонии на планете Марс.

Хэй-хо.

Нашими родителями были два глупеньких, хорошеньких, очень молоденьких человечка, которых звали Калеб Меллон Свейн и Летиция Вандербильт Свейн, урожденная Рокфеллер. Они были сказочно богаты и происходили из американских семейств, которые едва не погубили планету, увлекшись какой-то идиотской детской игрой: они, как одержимые, превращали деньги в энергию, потом энергию обратно в деньги, и опять – деньги в энергию.

Калеб и Летиция сами по себе были безобидными существами. Отец отлично играл в триктрак и был, говорят, сносным фотографом. Мать была деятельницей Национальной Ассоциации Просвещения Цветных. Они никогда не работали. Оба так и не окончили колледж, хотя пытались.

Они очень мило писали и умели мило говорить. Обожали друг друга. Стеснялись, что так плохо учились. Они были добрые. Я не могу упрекать их за то, что они были так потрясены, когда от них родились два чудовища. Дать жизнь таким монстрам, как я и Элиза, – да от этого любой свихнется.

Калеб и Летиция, между прочим, исполняли свой родительский долг нисколько не хуже меня самого, когда пришла моя очередь. Я был абсолютно равнодушен к собственным детям, хотя они были нормальные, как все люди.

Может, мне было бы даже забавнее возиться со своими детишками, будь они чудышками, как Элиза и я.

Хэй-хо.

Юным Калебу и Летиции посоветовали не травить себе душу и не подвергать опасности мебель, пытаясь вырастить нас с Элизой в Черепашьем Заливе. Умные люди сказали, что мы им такие же близкие родственники, как свежевылупившиеся крокодильчики.

Калеб и Летиция, послушав советчиков, поступили гуманно. Конечно, то, что они сделали, влетело им в копеечку и притом попахивало средневековьем. Наши родители не схоронили нас в частной клинике для таких, как мы. Вместо этого они заточили нас в жутком старом дворце, который получили по наследству – посередке двухсотакрового яблоневого сада, на верхушке горы, близ деревни Гален, в штате Вермонт.

Там тридцать лет никто не жил.

Туда привозили плотников, электриков, водопроводчиков, которые должны были создать что-то вроде рая для меня и Элизы. Все полы были сплошь покрыты коврами, а под ними шла толстая резиновая прокладка, чтобы мы не ушиблись, когда будем падать. Столовую обложили кафелем, а в полу сделали стоки – так удобнее будет мыть все, включая нас самих, прямо из шланга, после того как мы поедим.

Было и кое-что посерьезнее: два сплошных забора, забранных поверху колючей проволокой. Первый забор окружал яблоневый сад. Вторым обнесли дом, чтобы уберечь нас от любопытных взглядов рабочих, которых приходилось время от времени пускать в сад обрабатывать яблони.

Хэй-хо.

Прислугу взяли местную. Наняли повара. Наняли двух уборщиц и одного уборщика. Наняли двух опытных нянек, которые нас кормили, одевали, раздевали и купали. Я лучше всех помню одного слугу – Уизерса Уизерспуна, по совместительству охранника, шофера и мастера на все руки.

Мать его была из Уизерсов. А отец был Уизерспун.

Так что все они были простые деревенские люди, и никто, за исключением Уизерса Уизерспуна, который служил в армии, никогда не выезжал из Вермонта. Собственно говоря, они редко выбирались дальше, чем за десять миль от Галена, и все были в той или иной степени родства – это был вынужденный инбридинг, как у эскимосов.

Само собой, они приходились дальними родственниками и нам с Элизой – ведь наши вермонтские предки некогда тоже много лет блаженно плескались в том же мелком генетическом прудочке.

Однако, по тогдашней американской мерке вещей, они приходились нам такой же родней, как карась орлу – ведь наша семья превратилась в покорителей мира и мультимиллионеров.

Хэй-хо.

В общем, нашим родителям не стоило большого труда купить верность и преданность этих живых ископаемых из прошлого нашей семьи. Им назначили скромное жалованье, которое им казалось царским, при неразвитости и примитивности тех долей мозга, которые связаны с умением делать деньги.

Их разместили в удобных квартирках в самом дворце, поставили им цветные телевизоры. Им разрешили есть вволю, и все за счет наших родителей. А работа у них была пустяковая.

Мало того, им не приходилось особенно затруднять себя, принимая решения. Думать за них должен был молодой практикующий врач, доктор Стюарт Роулингз Мотт, который жил в деревушке и должен был навещать нас каждый день.

Доктор Мотт, человек унылый и замкнутый, был сам из Техаса. До сих пор не могу понять, что его занесло в такую даль от родных мест и от всех родичей – лечить жителей эскимосского поселка в штате Вермонт.