Владислав Крапивин

Тень каравеллы (сборник)

Владислав Крапивин: его жизнь, кино и паруса

От первого лица

Даже если уроки русского языка не самые твои любимые, ты все равно знаешь, что такое личные местоимения. Просто по жизни знаешь, потому что ну никак без них человеку не обойтись. Личные местоимения, например, это: я, ты, он, она. Местоимения разделяются по лицам. Он, она – это третье лицо, да? Ты – второе. Но больше всего человека волнует первое лицо – я.

Человек живет от первого лица, оно для него самое главное: я вижу, я чувствую, я думаю…

В детстве мир вокруг большой и незнакомый. Мир – это он. Не я. А в нем живут другие люди – они. Они – тоже не я. Все вокруг – не я. А я – маленький и еще ничего не знаю о людях и этом огромном и непонятном мире, который меня окружает.

Детство – это пора, когда наше маленькое я начинает открывать для себя все то, что не я (то есть мир и людей) и (прошу обратить на это внимание) потихоньку выбирать свое будущее.

Книга, которую ты, читатель, держишь в руках, повествует о детстве двух мальчишек, в чем-то похожих друг на друга. Она написана от первого лица, от я. То есть мальчишки эти сами расскажут тебе, как они открывали для себя этот мир, что видели, что чувствовали, о чем думали, чего боялись и что любили. А я расскажу тебе, что из всего этого вышло, когда они выросли.

Об этой книге

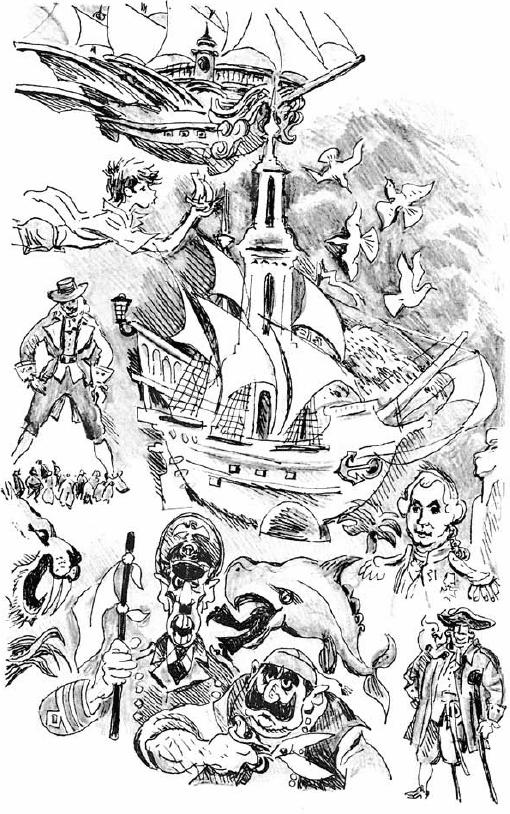

Но сначала коротко об этой книге. В ней две повести об уже далеком детстве. Первая, «Тень каравеллы», написана давным-давно. Пересказывать нет смысла: ты сам ее прочитаешь. Хочу только обратить твое внимание, что в сибирском городке, где живет герой, никакого моря нет. Но есть мечта о нем – о парусных кораблях и дальних плаваниях. Есть самодельный кораблик и старая карта, которые превращают одинокие вечера в холодном доме в чудесные морские приключения, сражения с пиратами и открытие новых земель.

А вторая повесть, «Мой друг Форик, или Опаляющая страсть киноискусства», о дружбе ребят, увлеченных кино. Пойти в кино – это счастье. Но в ту пору фильмов было мало. Поэтому мальчишки готовы много раз подряд смотреть один и тот же фильм. И вот Владик и Форик изобретают свой домашний кинотеатр… Остальное узнаешь сам, прочитав эту книгу.

Я же хочу обратить твое внимание, высокочтимый читатель, на то, что герои этих повестей, увлекаясь то одним, то другим, живут нормальной мальчишеской жизнью и еще не знают своей судьбы.

Владик вырос

…и стал капитаном дальнего плавания? Нет, нет стал. Хотел, но не прошел по здоровью. Ну, тогда, может, он стал режиссером кино? Нет, не стал. И даже не собирался. Да что тут долго говорить, коли в руках у тебя его книжка. Понятно, что судьба его была – стать писателем.

А как же любовь к парусам и кино? Значит, не сбылось?

Спокойно, читатель. Все сбылось. Были в жизни писателя Владислава Крапивина и паруса, и кино. Только мальчишки, которые ходили с ним под парусами и снимались в его фильмах, звали его по-другому. Владислав – это ведь сразу два имени. В книжке «Тень Каравеллы» он был Владиком, а в жизни – Славиком.

Мальчишек было много – целая парусная флотилия, и называлась она «La Carabela» – это по-испански. А по-русски – «Каравелла». Она была создана писателем Крапивиным и существовала (да и сейчас существует) в большом городе Екатеринбурге – бывшем Свердловске. Потому что, закончив школу в Тюмени, Владик (он же Славик) уехал в Свердловск и стал учиться там в университете. Он решил стать журналистом, писать статьи для газет и журналов. Ну, учился себе и учился, сдавал экзамены, бродил по городу, читал книги, влюблялся, то есть жил обычной для двадцатилетнего человека жизнью, а не то что ночи напролет не спал и все думал: «Дай-ка я создам парусную флотилию „Каравелла“»… Но судьба, которой он по-прежнему не ведал, не дремала. Она-то, судьба, знала все наперед: и то, что не журналистом, а писателем станет он, и то, что никогда не забудет свое детство, и то, что всю жизнь будут его окружать мальчишки и девчонки, а стало быть, никуда ему не деться от «Каравеллы». Ну предназначение у него такое – быть ее Командором.

Но судьба никогда не действует прямо – в основном через подставных лиц, чтоб казалось, что все происходит как будто случайно. В нашем случае подставными лицами судьбы были несколько мальчишек и девчонок.

Синее и белое

В детстве его мир был синим и белым, в нем над родным городом Тюменью летел ветер, за горизонтом шумели моря и тень каравеллы звала в путь. Хорошее было детство. Но кончилось – он вырос и уехал в Свердловск. Однако жизнь так устроена, что все в ней повторяется: он вырос, а ветер, моря и паруса никуда не делись, просто пришла пора другим мечтать о них.

В старом двухэтажном доме на окраине города жили несколько мальчишек и девчонок, а сразу за домом начинался лес и Уктусские горы. Взрослые жители этого дома считали его самым обыкновенным и ничем не примечательным, кроме довольно скрипучей деревянной лестницы на второй этаж. Они и не подозревали, что на самом деле это был не дом, а корабль. Зато об этом знали их дети. На чердаке они тайком построили штурманскую рубку и каждый день уходили в далекие плавания, а лес за домом шумел, как океан, и при чем тут школа, домашние задания, замечания в дневнике!.. Корабль уходил от скучных берегов в отчаянные просторы воды и неба, туда, где свобода, где не ставят двоек и не читают нотаций нудным взрослым голосом. И конечно, там, в опасных и прекрасных путешествиях, им нужна была карта, чтоб не заплутать в океанах. Она была им просто необходима, и кто-то вспомнил: есть! У молодого дядюшки одной из девчонок. Замечательная карта полушарий: океаны там, как положено, синие, а по оранжевым материкам гуляют всякие звери. Лишь бы дядюшка не пожадничал, отдал. Зачем ему, ведь он уже взрослый, заканчивает университет…

Юный дядюшка жадничать не стал, и карта из пыльной тьмы за шифоньером переехала в таинственную тьму чердака. Все теперь там было как надо, как положено на корабле. Корабль, кстати, назывался «Бандерилья». Его доблестная команда бороздила моря и океаны, билась с пиратами, латала изодранные штормами паруса, а дядюшка-студент в это время сидел у себя в комнате и прилежно писал диплом.

И вот однажды то ли они у себя там, на чердаке, слишком шумели и отвлекали серьезного молодого человека от его взрослых занятий, то ли, напротив, молодой человек был несерьезным и писать газетные статьи ему до смерти надоело (теперь уже и не разобраться в этом сложном вопросе), а только, бросив свои дела, он полез на чердак да так там и остался. В качестве капитана «Бандерильи». А звали его… Ну ты уже, ясное дело, догадался, как его звали, да? Конечно, это был он – Владик, он же Славик. Так началась «Каравелла». Произошло же это в незапамятные времена, лет этак пятьдесят назад.

Команда «Бандерильи» давным-давно выросла, разъехалась по другим городам и странам, старая карта полушарий потерялась где-то в прошедших годах, да и чердак тот давно затянуло паутиной…

Паруса и корабли

Для следующих поколений мальчишек история «Бандерильи» была уже легендой. Впрочем, легендой родной и домашней, вовсе не вызывающей грусти, – игра, начавшаяся когда-то на чердаке, не кончилась. Маленькая «Бандерилья» превратилась в парусную флотилию «Каравелла», переехала с чердака в полуподвал соседнего дома. Там было тесновато, потому что мальчишек прибавилось, но, сам понимаешь, все-таки просторней, чем на чердаке.

Именно тут появились первые корабли. Парусные. Настоящие, а не сочиненные. Хотя сочиненные, на мой взгляд, ничем не хуже. Просто это разные вещи.

Нет, это были не модели, а самые настоящие яхты, на которых мальчишки и девчонки из «Каравеллы» гонялись очень лихо.

Откуда взялись яхты? Ну взяли да построили, подумаешь, трудность!

Хотя, если говорить честно, поначалу эта работа вовсе не казалась простой. Ведь яхты строили не в воображении, а руками. А руки-то сначала были крюки и ничего не умели.

Надо было найти чертежи, купить фанеру и доски, а потом – пилить, строгать, шпаклевать, шкурить… А еще надо было шить паруса, а в них вшивать люверсы… Девчонки-то шить умеют, а мальчишки? Пришлось учиться. Не позовешь же маму. В общем, дел было много. Но вот построили, а что дальше?

А дальше надо было учиться ходить под парусом (прошу запомнить: на яхте ходят, а не плавают), потому что ветер не шутит и запросто опрокинет яхту, если рулевой не будет с ним считаться. Поэтому зимой не только строгали, пилили, красили, но еще и изучали морское дело. Серьезно, как в школе, – устройство корабля, мачты, паруса… И, само собой, учились вязать морские узлы – как без них? Потом сдавали зачеты и экзамены на яхтенного рулевого. И мечтали о лете. Потому что лето – это прекрасное «хулиганское» время, именуемое «парусной практикой». Лето – это плавания, морские битвы и, конечно, киляния…

Для тех, кто не знает, что такое «киляние», объясняю: это значит, что рулевой плохо знает свое дело, не учел ветер, неправильно сделал («скрутил») поворот – и яхта перевернулась, вывалив экипаж в воду. Или наоборот: рулевой отлично знает свое дело и ветер учитывает, но очень хочется купаться (а купаться с яхты запрещено), и вот он мастерски закладывает «неправильный» поворот, яхта ложится на воду, экипаж радостно вываливается за борт, и все ну просто совершенно счастливы!

Естественно, что, когда флагманское судно с разгневанным Командором Славиком на борту приближалось к месту кораблекрушения, лицо рулевого выражало искреннее недоумение: мол, как же это вышло-то, а?

Так что с парусами в жизни писателя Крапивина все было в порядке: вычитанные в детстве из книг, они стали реальностью.

Кино

Лето – оно большое, его на все хватит. И если на парусную практику надо было ездить на другой конец города, потому что большой воды рядом не было, то зеленый прибой Уктусского леса шумел прямо за окнами.

Можете мне не верить, но в ту пору там еще водились пираты и разбойники – вооруженные до зубов, в черных треуголках и шляпах с перьями. По тропинкам этого леса в одно лето ковылял одноногий и одноглазый Сильвер, а в другое устраивал засады благородный и отважный разбойник Робин Гуд. Да и с тремя мушкетерами там тоже можно было встретиться. Я не шучу. Просто каждое лето в «Каравелле» снималось кино. Во всех ролях – мальчишки и девчонки из флотилии, а сценарист, режиссер и оператор – писатель Крапивин.

В общем, детская любовь к кино тоже не прошла бесследно.

Командор Славик и его книги

Короче говоря, жизнь ребят из «Каравеллы» была полна содержания и смысла во все времена года, а во главе этого юного братства стоял Командор Славик.

Да, они звали его просто Славик, и такое обращение мальчишек ко взрослому человеку и к тому же известному писателю многих смущало. Учителей, чиновников, родителей. Но не мальчишек. Они-то знали: это где-то там он был писатель Крапивин Владислав Петрович. А с ними он был Славиком. Общим старшим братом, существом главнокомандующим и родным.

Надо сказать, что он никогда не был с ними добреньким сладким дядюшкой. И вообще, характер у писателя Крапивина не сахар. Мягко говоря. Не сомневайся, читатель, в гневе он был ужасен! Когда Славик бушевал (а случалось это довольно часто, и, честно говоря, у него бывали для этого причины), все вокруг замирало.

Верно, и мальчишки его не щадили (к чему эти тонкости меж близкими родственниками). Они с ним ссорились и мирились, обижались и ниспровергали его, навеки уходили в отставку и возвращались… Или не возвращались. Всяко бывало.

Разумеется, капитаны, штурманы и матросы «Каравеллы» люди были разные. Кто-то потому и пришел в «Каравеллу», что мечтал познакомиться с любимым писателем (потом этот возвышенный интерес заслонялся толпой ежедневных дел), а кто-то знать о его книгах не знал и вообще читать не любил (эти, напротив, начинали читать из любопытства: что это там наш Славик пишет?). И все они считали его книги своими.

Во-первых, потому (хоть это и не главное), что они были самыми первыми их читателями. Ведь, в сущности, книги еще не было. Была рукопись – пачка страниц, отпечатанных на машинке, и еще ни одна живая душа в целом свете не знала, про что там. Ни редактор в издательстве, ни художник, которому предстоит нарисовать картинки, ни наборщик в типографии. Только они. Они были доверенные лица Славика, хранители тайны.

А во-вторых, потому, что в его книгах многое было родным, узнаваемым, домашним. Старая карта «Бандерильи» вдруг возникала в «Тени каравеллы», а деревянный дом, который на самом деле был кораблем, сорвавшись с места, улетал на берег океана[1]. Они-то знали, о каком доме это написано. А отважный одинокий летчик Антошка Топольков был им младшим братом[2], потому что он, можно сказать, при них родился. Ну, про «Мальчика со шпагой» и говорить нечего – это совсем родное было. В этой книге был записан главный закон «Каравеллы»: «Я не стану ждать, когда на защиту справедливости встанет кто-то другой, раньше меня». А заодно и рассказывалось, как трудно этому закону следовать. Потому что многие люди, утверждая, что они за справедливость, на самом деле против нее. Только про это в детских книжках писать было не принято.

И вольно же было потом кому-то из критиков утверждать, что гражданин Сионистский из романа В. Крапивина всего лишь карикатура, что таких взрослых не бывает[3]. Еще как бывают! – знали мальчишки из «Каравеллы». Дело в том, что такие граждане жили по соседству с их полуподвалом и каждый день глядели на ребят с недобрым прищуром. Писали жалобы, в которых требовали немедленно разогнать «Каравеллу», потому что это организация вредная и опасная, – мол, чему там детей учат, если на самом видном месте у них висит «портрет черепа с костями»…

А главное, ведь так все и было: черный пиратский флаг хоть и не на самом видном месте, но висел! Дело в том, что в «Каравелле» тогда снимали фильм «Остров сокровищ».

Теперь, читатель, ты знаешь, как жил герой Владик/Славик, когда вырос и стал писателем Крапивиным. Сначала известным. Потом знаменитым. А теперь его называют легендарным. Он написал кучу книг. И вот что кажется загадкой: когда же он умудрялся их писать?

Несколько слов на прощание

Ну вот, пожалуй, и всё. Ну или почти всё. Осталось только сказать тебе, читатель, о тебе самом. Когда ты будешь читать эту книгу, помни, что детство Владика уже прошло, а твое – еще нет. У Владика все сбылось. Если ты хочешь, чтоб жизнь твоя была интересной и счастливой, чтобы твои собственные мечты сбылись, не жди, пока вырастешь. Начинай сейчас. Смотри вокруг во все глаза. Найди верных друзей. Читай книги. Ищи дело по душе и не отступай, если не получается. Потому что жизнь начинается сейчас, в детстве.

Н. Соломко

Тень каравеллы

Повесть

Моей матери – первому моему читателю, критику и другу

Один раз, когда я был маленьким, мне очень повезло: у меня прохудились ботинки и пришлось сидеть дома. Не смейтесь. Если бы не этот случай, я не построил бы корабль.

Был март. Под нашими окнами сверкала синевой и солнцем лужа. В луже, как в сказке, ходили эскадры. Только паруса у них были бумажные: в мелкую клетку и косую линейку.

А мне было грустно. И чтобы прогнать плохое настроение, я пошел в кухню, отколол от полена кусок сосновой коры и начал строить свой кораблик. Первый.

Потом за свою жизнь я построил целый флот. Были в нем и сосновые лодочки размером с ладонь, и модели каравелл, и настоящие яхты, которые не прочь поспорить с крепким ветром. Одной из самых больших радостей я считаю тот миг, когда парус набирает ветер, кренится мачта, натягиваются шкоты, а за рулем вырастает на воде бурлящая струя.

Это так же радостно, как найти хорошие слова для новой книжки.

И сейчас, когда я с мальчишками снаряжаю эскадру, чтобы уйти в настоящий парусный поход, кое-кто из взрослых, серьезных людей с упреком говорит мне: «Ты, как маленький, все еще играешь в кораблики».

Ну и пусть. Эта повесть не для них. Они все равно не поверят, что, не будь у меня первого бумажного паруса, размером с половину открытки, я вообще бы не написал ни одной книжки.

А эта книжка про самое начало. Потому что все начинается в детстве: первые паруса, первые стихи и первые неудачи. Первая любовь и первый смелый поступок.

Иногда меня спрашивают: «Это ты про себя написал?» И очень трудно отвечать. Кое-что про себя, кое-что про таких мальчишек, каким был сам. Про мальчишек, росших в суровые военные годы и в первые годы после войны.

Может быть, кто-то узнает себя в этой книге, а другие могут сказать, что все было не так. Но тут не стоит спорить. Детство – это как сказка, которую каждый раз можно рассказывать по-новому. Главное в нем все равно всегда остается: радость открытия мира, радость ребячьей дружбы и ощущение свежести и синевы. Словно ранним утром ты вышел за калитку на улицу, на которой родился, на которой живут твои товарищи.

Я уверен, что каждому человеку хоть раз в жизни выпадало такое утро.

Часть первая. Тень каравеллы

Синее и белое

Мир, в котором жили мы, был устроен удобно и просто. В середине его стоял наш длинный двухквартирный дом, который назывался флигель. По сторонам, в разных концах заросшего двора, находились другие постройки: бревенчатый сарай с сеновалом, двухэтажный дом с каменным низом, скрипучая, кривая голубятня и кирпичный магазинчик, окруженный забором из неструганых горбылей.

Во флигеле жили мы: я, мама и сестра Татьяна, которая училась в техникуме. Кроме того, в соседней квартире, за стенкой, жили Анна Васильевна и ее сын Павлик.

Население двухэтажного дома состояло из множества людей, которые назывались одним словом – соседи. А те, кто жил за стенкой, соседями не назывались. Они были просто тетя Аня и Павлик.

Среди соседей встречались разные люди: хорошие, так себе и вредные. Хорошей считалась тетя Ира, которая держала корову и давала нам в долг молоко. Так себе была Таисия Тимофеевна, которая тоже держала корову, но в долг молока не давала. К вредным относился прежде всего Славка Дыркнаб.

В сарае хранились дрова и жили две коровы.

В голубятне никто не жил. Давным-давно, до войны, там держал голубей старший брат Славки Дыркнаба. Но потом он ушел на фронт, а его почтари или сдохли с голода, или были съедены. Почерневшая голубятня скрипела на ветру и хлопала дверцами. Казалось, ее давно должны были растащить по досочкам на дрова. Но не растащили. И она стояла у забора над лопухами и репейниками, словно памятник веселому Славкиному брату, который когда-то жил в этом дворе.

Осталось сказать о магазинчике. В нем, конечно, жильцов не было, разве только крысы. Зато по утрам вдоль забора выстраивалась очередь. Стояли там главным образом старухи, инвалиды и мальчишки. Инвалиды в зеленых солдатских штанах и стоптанных чувяках мусолили самокрутки и все время спорили; старухи хмуро и осуждающе молчали: они здесь были главные. Мальчишки, заняв очередь, собирались в своем углу. Играли на щелчки в «номера» – у кого больше номер на деньгах, или усердно толкались – «давили сало», не забывая прижимать локти к нагрудным карманам, где лежали хлебные карточки. Они первые замечали пожилую сонную кобылу, которая тащила фанерную повозку с белой надписью: «Хлеб». Тогда раздавался тревожный крик: «Везут!» Очередь начинала беспокойно колыхаться.

Но мы тем летом редко стояли в очереди. Продавщица Катя, которая жила на квартире у Таисии Тимофеевны, постоянно говорила: «Не мучайтесь вы, ради бога, зря. Я своим знакомым всегда оставлю».

Видите, как все здорово было устроено!

Кроме того, у нашего крыльца рос громадный тополь. Самый высокий в нашем городе. Не думайте, что я прихвастнул. Все взрослые говорили, что такого большого дерева нет ни на одной улице.

Без этого тополя жизнь была бы гораздо хуже.

В июне тополь зацветал. Стояли дни, полные ласкового солнца. Небо, свободное от облаков, по утрам опрокидывало на землю такую синеву, что городок наш, казалось, притихал от изумления.

Осторожный ветер снимал с веток миллионы пушинок, и по всем окрестным дворам и улицам начинала кружить медленная тополиная метель. Теплая бесшумная метель под чистым небом. Дома, заборы, деревья становились зыбкими, словно нарисованными на синей марле. Казалось, что небо спустилось к самой траве и можно полететь, как ласточка, если оттолкнуться сандалиями от упругих стеблей пастушьей сумки, от плоских листьев подорожника.

И я летал.

Встречный воздух парусом надувал рубашку. Мягкий щекочущий пух забирался в рукава и под воротник, ласково и стремительно касался щек, губ, шеи. И радость жизни была легкая, как этот пух, чистая, как утреннее небо.

Правда, иногда эта радость стремительно уходила, уступая место режущей тревоге: на улице раздавался знакомый стук босоножек. Шла почтальонка Люба.

Все ее знали, маленькую, словно девочка, в синем беретике, в желтой гимнастерке, с сумкой, черной и громадной, как пианино.

Над улицей повисало молчание. Казалось, даже пух замирал в синем воздухе. Только Любины каблучки стучали по доскам тротуара. Стучали негромко и как-то виновато. Тишина становилась свинцовой. Иногда она взрывалась где-нибудь громким женским плачем, и тогда слово «похоронная» как бы нависало над улицей. Словно кто-то написал его в воздухе черными буквами…

И все-таки когда я думаю о том времени, то вспоминаю чистое небо июня и радостный полет среди тополиной пурги. Это не потому, что память отбрасывает все плохое. Неправда. Все помнится: и беспощадность военных зим, когда распухали от холода пальцы, и лепешки из картофельных очисток, и короткий лязг ножниц, вырезающих из хлебных карточек мелкие квадратики талонов. Но у детства смелый характер. Оно борется за радость. Оно эту радость находит, несмотря на голод и невзгоды.

Что ж, в конце концов все шло не так уж плохо. Война была далеко, наши били немцев так, что от тех только щепочки летели. Начиналось лето сорок четвертого года. Почтальонка Люба иногда оставляла в фанерном ящике у калитки бумажные треугольнички с почерком отца, а беду обносила стороной. А тополь цвел.

И видимо, в этом белом кружении под безоблачным небом лета прозвучал для меня впервые голос синих пространств. Голос, который делает из мальчишек моряков, поэтов и путешественников.

Не знаю, как это случилось. Я не думал тогда ни о парусах, ни о море. Но в один из таких дней захотелось мне сделать крылатый кораблик, чтобы летать в тополиной метели, держа его на ладони. Не самолет, а именно кораблик с крыльями. Вроде того корабля, который я видел в фильме «Золотой ключик». Этот фильм я смотрел два раза в кинотеатре «Сокол», где работала контролером Анна Васильевна, которая жила за стенкой.

Кораблик я решил сделать из глины, а по бокам хотел укрепить сухие стрекозиные крылья. Их я надеялся отыскать в траве. Мне тогда и в голову не пришло, что крылья эти, похожие на лепестки стеклянных ромашек, можно найти лишь в конце лета, когда стрекозы уже гибнут.

Зато, где взять глину, я знал точно. Было такое местечко позади дома, в сыром углу у забора.

Я вооружился щепкой, похожей на плоский штык, и через минуту докопался до влажного слоя. И тут меня отыскал Славка Дыркнаб.

Фамилия у Славки была самая простая – Иванов, а Дыркнабом его звали ребята. Прозвище это казалось непонятным, но подходящим.

Пятиклассник Славка был большой, круглоголовый и безнадежно рыжий. Если он в солнечный день сидел у окна, от стриженной под машинку головы, как от начищенного самовара, по углам разлетались желтые отблески. Круглые веснушки на Славкином лице сияли, будто новые копейки. И глаза у него были рыжие, кошачьи. Хитрые и непонятные глаза.

Я знал, что от Славки бывают неприятности, а хороших вещей не бывает. Поэтому смотрел на него с опаской, и голова моя сама собой втягивалась в плечи.

Однако Дыркнаб не торопился устраивать неприятность. Улыбнулся, лениво сощурился и сказал:

– Значит, лепить собираешься…

Улизнуть было нельзя. Пришлось ответить:

– А га… Лепить.

– А чего?

– Не знаю еще, – осторожно сказал я. Раскрывать свои планы рыжему злодею я не собирался.

Дыркнаб вздохнул и печально заморгал. Я насторожился еще больше.

– Я, когда маленький был, тоже любил из глины лепить, – неожиданно признался Славка. В желтых глазах его появилась задумчивость.

Он присел рядом. Это было кстати, а то у меня уже шея одеревенела: попробуй-ка, сидя на корточках, смотреть на человека, если он стоит за спиной.

Славка потыкал пальцем глиняный ком и сказал все так же печально и доверительно:

– Я и сейчас лепить люблю. Времени только нет. Мать как увидит меня – сразу: «А ну, марш в очередь за хлебом!» Или: «Марш за керосином!» Или еще чего-нибудь. Покамест в очереди торчишь, вечер подходит, надо за Манькой в садик ковылять. Потом мамка на ночную смену уходит, а я опять же с Манькой… У тебя-то житуха спокойнее, ты у матери младший.

Этим неожиданно серьезным разговором Дыркнаб рассеял мою недоверчивость. Подумать только: он искал у меня сочувствия!

Я старательно вздохнул:

– Трудно тебе…

– Да… А лепить я больше всего корабли люблю. Когда-то хорошо умел. Хочешь, сделаю кораблик?

Разве можно было отказаться?!

– Только здесь неинтересно, – подумав, решил Славка. – Испытывать негде. Давай у вас на кухне. Сразу слепим и сразу в бочке испробуем.

– Знаешь что, Славка, – сказал я, – лучше не надо. Глина же не деревянная. Она бульк – и на дно.

Славка оскорбленно выпрямился:

– Я дурак, да?

– Не… – сказал я опасливо.

– Нет, ты скажи. Дурак?

Я растерянно моргал. Признать Славку дураком было невозможно. Однако, что глина тонет, я знал точно.

– Глина тяжелая, – пробормотал я, не глядя на Дыркнаба.

– А железо? – спросил он. – Железо еще тяжелей. А из чего делают пароходы? Из железа. А пароходы тонут?

Пароходы не тонут. Их для того и делают, чтобы они не тонули, а плавали. И возражать тут было смешно.

– Ну, вот видишь, – снисходительно заметил Дыркнаб. – Главное, знать способ. Как сделать.

Мы пришли на кухню. Славка раскатал на столе глиняную колбасу с заостренными концами, приплюснул ее и налепил сверху плямбу.

– Подводная лодка, – объяснил он. – Похожа?

Я сказал, что похожа, но про себя подумал, что Дыркнаб врет: не лепил он корабли.

– Бери теперь и пускай ее в воду, – предложил Славка. – Не бойся.

Но я боязливо заспорил:

– Да… а вода чистая. А глина грязная…

– Глина?! – изумился Славка. – Грязная? Из нее посуду делают. Кринки разные да чашки. В ней ни одного микроба нет. Да не бойся ты.

Я нехотя снял с бочки дощатую крышку, тяжелую, как щит Ильи Муромца. Бочка словно вздохнула. Запахло сырым деревом и дождем.

– Ну, давай, давай, – торопил Славка.

Я осторожно опустил «подводку» к воде, жалобно глянул на Славку… и разжал пальцы.

Лодка булькнула и ушла на глубину. Разошлись круги. Я увидел в черном зеркале воды свое растерянное лицо. И сказал шепотом:

– Славка, не плавает.

– Ты что? Как – не плавает? – торопливо заговорил Славка. – Она же подводная, под водой и плавает. Поплавает и поднимется. Ты подожди. Ну, я пойду, а то мать ругаться будет.

Хлопнула дверь. Я остался у бочки, проклиная Дыркнаба. Слезы падали в воду, и наполовину пустая бочка тихонько звенела.

Слезы беде не подмога. А беда была не маленькая. Воду носили от водокачки за четыре квартала. Дело это было хлопотное и долгое: у водокачки всегда стояла очередь. Я испортил двухдневный запас воды и ничего хорошего не ждал от жизни.

Я засучил до плеча рукав, лег животом на край бочки и попытался выловить подводную лодку. Где там! Разве дотянешься до дна… Тогда я принес кочергу и долго бултыхал в бочке, стараясь зацепить потонувшее глиняное судно.

За этим печальным занятием застал меня Павлик.

Он незаметно возник на пороге, и я вздрогнул, когда услышал вопрос:

– Ты что? Клад ищешь на дне морском? Или похлебку варишь?

Вопрос был задан с легким удивлением, но и с ехидством тоже. Павлик вообще никогда не разговаривал со мной по-обыкновенному. Если сердитый был, ворчал и советовал «убираться с горизонта». Если находился в хорошем настроении, все время насмешничал. Я привык. Другого я и не ждал. Ему уже стукнуло одиннадцать, а мне и семи не было.

– С чем похлебочка? – продолжал он ядовитый допрос. – Попробовать дашь?

– Лодка утонула, – сказал я отрывисто, чтобы не разреветься.

Тогда он удивился по-настоящему:

– Что за лодка такая?

– Дыркнаб подводную лодку сделал. А она…

Павлик хмыкнул. Не было в нем сочувствия.

– Балда, – сказал он. Было совершенно ясно, что он имеет в виду меня, а не Дыркнаба.

Худой, уже загоревший, с отросшей до бровей челкой, он стоял передо мной, пружинисто покачиваясь, и, наверно, размышлял: спасти меня или оставить на съедение злой судьбе? В светло-коричневых Пашкиных глазах блестели хитрые, острые, как иголочки, точки.

– Эх ты, капитан Немо… – вздохнул он на конец (так я впервые услышал это имя).

Не снимая выцветшей испанки, он бесстрашно ухнул в гудящую пасть бочки и через несколько секунд выбрался на свет, держа на ладони раскисшее чудо подводного флота. Со слипшейся кисточки испанки часто падали капли, чиркали по голубой майке, оставляя на ней темные полоски.

– Забирай, – насмешливо сказал Павлик.

Я послушно подставил ладони под глиняное тесто.

Павлик поднатужился и водрузил на место крышку.

– Всё.

– А как сейчас… – начал я, с опаской глядя на бочку. – Вода ведь грязная теперь…

– Пф! – Он презрительно оттопырил губы. – Помереть боишься? От гнилой картошки не померли, а от глины и совсем не помрем! Если хочешь знать, в Африке есть такой народ, который специально глину ест, когда больше нечего.

– Правда? – живо откликнулся я, потому что это имело практический интерес.

– Говорят… Да ну ее, глину. Картошка лучше, даже гнилая.

– А если узнают про лодку? – опять забеспокоился я.

– Ха! Как узнают? Может, ты болтать будешь? Может, я буду?

Так связала нас маленькая тайна.

Увы, ниточка эта оказалась совсем непрочной. Через пять минут я услышал, как Павлик вместе с Дыркнабом хохочет над моей глупостью.

Грустно мне стало, но я не обиделся. Как я мог обижаться на Павлика? Павлик имел право смеяться. Он был не просто сильнее и старше. Он был человек из другого мира. Мир этот, большой и шумный, включал в себя многие улицы, стадион, реку, где можно было купаться и сколько хочешь смотреть на пароходы. Были в этом мире и школа, и целая толпа друзей, у одного из которых даже имелся велосипед. Было и учебное стрельбище, где смелые люди могли найти пустые гильзы, а иногда и целые патроны. Были крыши, с которых запускали трескучих змеев с мочальными хвостами.

А я? Кто был я? Семилетний заморыш, не нюхавший школы, не ходивший в одиночку даже по ближним улицам. Я рос окруженный дощатым забором нашего двора. И приятелей у меня не было, если не считать драчливой Томки из большого дома и ее пятилетнего братца Тольки – нытика и попрошайки.