Владимир Захаров

Имя автора – Достоевский

Горьковская концепция Достоевского отозвалась и в «ошибочном», по оценке И. Бродского, суждении чешского драматурга Милана Кундеры о Достоевском. Эта примечательная полемика на литературные и политические темы «августа 1968 года» произошла в 1985 г. на страницах «The New York Times Book Review» (Brodsky 1985, 31, 33–34).

В заметках «О “карамазовщине”» М. Горький писал о Достоевском:

«Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжкой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и – противоположность ее – мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства однако рисуясь им пред всеми и пред самим собою» (Горький 24; 147).

М. Кундера придерживается иных политических взглядов, чем М. Горький, но, тем не менее, явно усвоил горьковское понимание русского человека. Так, объясняя, почему после оккупации Чехословакии в 1968 г. он отказался сделать инсценировку романа «Идиот», М. Кундера вспомнил обыск на дороге, во время которого советский офицер, задав ему вопрос: «Как вы себя чувствуете?» – стал изъясняться в любви к чехам. М. Кундера увидел в этом факте характерное проявление одной из загадок «русской души» – садической любви из мучительства, известной ему, чешскому писателю, якобы из Достоевского. Что ж, если не различать автора и его героев, легко запутаться в творчестве Достоевского, но гений здесь ни при чем. За этими и подобными уличениями нет правды. К сожалению, такое восприятие Достоевского давно стало общим местом для тех, кто о литературе и искусстве судит с чужих слов и доверяет авторитетным толкователям, а не самому писателю.

Эстетическое неприятие Достоевского может быть объяснено не только неразличением автора и его героев, но и своеобразным, довольно распространенным восприятием литературы как «нелитературы», а именно самой жизни: писателя упрекают за то, что не нравится в самой действительности, а литературных героев примеряют на себя или видят в них постылых соседей или случайных знакомых, с которыми неприятно встретиться на светском рауте, оказаться в одной компании, жить в коммуналке или студенческом общежитии, с ними лучше не идти в разведку и т. д. Так, Н. К. Михайловский упрекал Достоевского за то, что в его произведениях есть «волки» и «овцы», волки пожрают овец – палачи мучают свои жертвы (Михайловский 1957, 186–187). Ю. И. Айхенвальд признавался, что Достоевского «трудно читать, как трудно жить» (Айхенвальд 1907, 169).

Достоевский чужд тем, кто в искусстве отрицает то, что не нравится в жизни. Это принципиальное расхождение. Достоевский гневался на Тургенева за его очерк «Казнь Тропмана»:

«…меня эта напыщенная и щепетильная статья возмутила. Почему он все конфузится и твердит, что не имел права тут быть? Да, конечно, если только на спектакль пришел; но человек, на поверхности земной, не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле и есть высшие нравственные причины на то» (Д18, 16.1; 30).

Он чужд тем, кто в литературе ищет развлечения или большевистского примера, «делать жизнь с кого».

Уже самим фактом своего существования в мировой литературе Достоевский ставит под сомнение смысл творчества многих писателей. Многие ли из них могут быть писателями после Достоевского? И многие ли простят ему это?

«Синдром Достоевского» одинаково свойствен и противникам, и иным поклонникам писателя. Некогда «достоевщина» была неприглядной характеристикой писателя, но то, за что одни ругали его, другие – неуемно хвалят, подменяя творчество критическими мифами о Достоевском. Иррациональны причины эстетического неприятия. Было бы наивно предполагать, что в обозримом будущем все исцелятся от «синдрома», но есть верное и целительное лекарство от этой болезни – слово самого Достоевского, его художественное, публицистическое и эпистолярное наследие.

Сокровенный смысл

В начале жизни семнадцатилетний Федор Достоевский писал брату Михаилу:

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (Д18, 15.1; 33).

Эта идея жизни стала девизом его творчества.

Достоевский вошел в мировую литературу с новым словом о мире и человеке. Это слово диалогично. Оно всегда учитывает «чужое слово» другого и обращено к читателю. Оно лишено авторитета «всеведения» и не исчерпывает сложности, полноты и глубины явлений. Автор сознательно выговаривает себе у читателя право «угадывать и… ошибаться» (Д18, 10; 412). Кому из современных и прежде живших писателей нужно это право? Какой писатель доверит сегодня свое заветное слово неавторитетному герою? У Достоевского – это привилегия не только авторитетных и умных, но и неблагообразных и глупых. У него принципиально невозможны глупцы (именно «глупцы» – не говорю «дураки»: дурак в русской сказке подчас умнее умного, русский дурак всегда «себе на уме»). Шекспир доверил мудрое знание жизни шутам, но их высокая интеллектуальная репутация была освящена народной и средневековой традицией. У Достоевского возникла иная этическая ситуация: у него солгавший может сказать и говорит правду, «глупый» – умное слово, подлец тоскует о совести, циник – об идеале, грешник – о святости. Человек Достоевского сложен и глубок. У Достоевского нет маленьких людей – каждый безмерен и значим, у каждого – свое Лицо. У других писателей герой зачастую меньше автора – Достоевский умел явить величие простого человека. В его художественном мире Слово творит мир, человека, приобщает его к Богу. В его душе «все противоречия вместе живут», «Бог с дьяволом борются», сошлись «идеал Мадонны» и «идеал содомский», но все Лица его героев проступают, как на рембрандтовских портретах, – из «тьмы» при свете совести, которая есть согласие человека не только с людьми, но прежде всего со Христом.

Герой Достоевского подчас неведом самому себе, непредсказуем не только для читателя, но и для автора. У него всегда есть заветное «вдруг» – неожиданный «переворот» во мнениях и поступках, «перерождение убеждений» – преображение личности.

Идея преображения – одна из главных христианских идей. В жизни Христа, как поведали о том евангелисты Матфей, Марк и Лука, был знаменательный день накануне последнего исхода в Иерусалим – ныне это двунадесятый праздник, «шестое августа по-старому, Преображение Господне». В этот день «взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Матф., XVII, 1–2). «Сын Человеческий» открылся «Сыном Бога Живаго».

В библиотеке Достоевского был перевод книги Фомы Кемпийского «Подражание Христу», изданный с предисловием и примечаниями переводчика К. П. Победоносцева в 1869 г. Заглавие книги раскрывает одну из краеугольных заповедей христианства: каждый может повторить искупительный путь Христа, каждый может изменить свой образ – преобразиться, обожиться, каждому может открыться его божественная и человеческая сущность. И у Достоевского воскресают «мертвые души», но умирает «бессмертная», забывшая Бога душа. В его произведениях может воскреснуть «великий грешник», но не исправился бы «настоящий подпольный», чья исповедь не разрешается «перерождением убеждений» – покаянием и искуплением.

У Достоевского было свое преображение (казнь и помилование на Семеновском плацу) и «перерождение убеждений» в Омском остроге (заточение в Мертвом Доме и «воскрешение из мертвых»).

Исключительную роль в этом процессе сыграло подаренное в Тобольске женами декабристов Евангелие, единственная книга, которую дозволялось иметь и читать арестантам.

Из этой книги Достоевский черпал духовные силы в Мертвом Доме, по ней он выучил читать и писать по-русски дагестанского татарина Алея, который признался ему на прощание, что он сделал его из каторжника человеком.

Эта книга стала главной в библиотеке Достоевского. Он никогда не расставался с ней и брал с собой в дорогу. Во время ночных творческих бдений она лежала на виду на письменном столе. Когда писатель ложился спать, он клал Евангелие так, чтобы оно было под рукой. По этой книге он поверял свои сомнения, загадывал свою судьбу и судьбы своих героев, желая, как и гадавший по «старой Библии» герой поэмы Н. Огарева «Тюрьма»,

Чтоб вышли мне по воле рока –

И жизнь, и скорбь, и смерть пророка

(Огарев 1956, 212).

По отношению к Достоевскому можно сказать – христианского пророка.

Это Евангелие описано Достоевским в романе «Униженные и Оскорбленные» (1861):

«На столе лежали две книги: краткая география и новый завет в русском переводе, исчерченный карандашом на полях и с отметками ногтем» (Д18, 4; 31).

По этим книгам старик Смит учил читать и понимать мир свою внучку Нелли:

«Дедушка купил Новый Завет и географию и стал меня учить; а иногда рассказывал мне, какие на свете есть земли и какие люди живут, и какие моря и что было прежде и как Христос нас всех простил. Когда я его сама спрашивала, то он очень был рад; потому я и стала часто его спрашивать, и он все рассказывал и про Бога много говорил» (Д18, 4; 248).

В мировой литературе было немало писателей, которые превосходно знали Священное писание, изучали его, использовали библейские мотивы и образы в своем творчестве. Но вряд ли найдется, кто, как Достоевский, не только четыре года читал только одно Евангелие, но пережил и прожил его как свою судьбу: страдания, смерть и воскрешение Христа как свою смерть в Мертвом Доме и свое воскрешение в новую жизнь. Эта книга вобрала в себя не только страдания, но и духовный опыт писателя – на то указывают его пометы карандашом, чернилами и ногтем в тексте и на полях Евангелия.

Итогом этих каторжных обдумываний стала сочиненная, но незаписанная статья «о назначении христианства в искусстве», о которой он написал барону А. Е. Врангелю в Страстную пятницу 1856 г.:

«Всю ее до последнего слова я обдумал еще в Омске. Будет много оригинального, горячего. За изложение я ручаюсь. Может быть, во многом со мной будут не согласны многие. Но я в свои идеи верю и того довольно. Статью хочу просить прочесть предварительно Ап. Майкова. В некоторых главах целиком будут страницы из памфлета.

Это собственно о назначении христианства в искусстве. Только дело в том, где ее поместить?» (Д18, 15.1; 167). Статья так и осталась ненаписанной – негде было поместить, но взгляд Достоевского на эту тему выражен во всём его творчестве.

У Достоевского была почти религиозная концепция творчества. Как священник на исповеди, писатель был исповедником своих героев. Их грехи становились его грехами, увеличивая тяжесть его креста. Свою вину герои и их автор разрешают самим актом творчества: исповедью, покаянием и искуплением своих и чужих грехов.

Позже эта идея была выражена в служении и поучениях старца Зосимы: сделать себя ответчиком за чужой грех. Виноваты все. У каждого своя мера вины. Одни виноваты в том, что сделали, другие – в том, что не сделали. Кажущаяся невиновность лишь иллюзия: каждый в ответе за мировое зло. Достоевский верил, что возможны духовное воскрешение и спасение любого человека (обращение Савла в Павла). Этот искупительный путь человека – метафора спасительной жертвы Христа и его воскрешения.

Есть разные ответы на извечный русский вопрос, кто виноват. Один из ответов подкреплен высоким авторитетом Л. Н. Толстого: «Нет в мире виноватых». Это толстовская претензия Богу: люди не виноваты в мировом зле, начала и концы вины давно потеряны, надо всем друг друга простить и начать всё снова. Прощали, начинали, но всё возвращалось на «круги своя». Другой ответ – виноват некто: плохой человек, помещик, заводчик, царь, класс, революционеры, партаппарат, президент, демократы, олигархи и т. д. За этим ответом почти всегда стоит кровь – «дурная бесконечность насилия».

Евангелие дает для понимания Достоевского больше, чем любые исследования о нем.

Достоевский, как никто другой, усвоил эстетический принцип Нового Завета – евангельский реализм.

Достаточно вспомнить, кáк евангелисты рассказали о рождении, служении, страстях и воскрешении Спасителя. Их повествование содержит такие случайные и неожиданные детали, которые были бы излишни в вымышленном сочинении, но в Благой Вести они – свидетельство очевидцев. Евангелисты представили сомнения Мессии, поведали, как грешники стали апостолами Христа.

Как эстетический принцип христианский реализм появился задолго до открытия художественного реализма в искусстве. Он выражен в новозаветной концепции мира, человека, в двойной (человеческой и Божественной) природе Мессии. Он неизбежен в агиографии, в которой сначала герой, а затем и автор жития следовали эстетическому канону Евангелий. Он выразился в высших художественных достижениях христианской живописи – в полотнах титанов Возрождения (и как тут не вспомнить так чудно действовавшую на Достоевского Мадонну Рафаэля), в картинах на евангельские сюжеты Рембрандта, в картине русского художника Александра Иванова, о которой писал Гоголь: «Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, доселе еще не бранное никем из художников даже прежних богомольно-художественных веков, а именно – первое появленье Христа народу» (Гоголь 6; 111). Художник справился с задачей «изобразить на лицах весь этот ход обращенья человека ко Христу», «представить в лицах весь ход человеческого обращенья ко Христу» (Там же, 112, 113), то есть с задачей обращения к Христу человека и человечества.

Как этический и социальный (шире – философский) принцип, христианский реализм был осознан русским философом С. Л. Франком, который изложил свое этическое учение в труде «Свет во тьме», обращаясь к духовному опыту русской литературы и особенно Достоевского (Франк 1949; ср.: Ильин 1937).

Русская литература овладела этим принципом в XIX в.

Он воплощен в прозе Достоевского.

В его творчестве христианский реализм проявляется в живых подробностях бытия. В них раскрывается не только историческая реальность, но и мистический смысл происходящих событий, свершающихся как бы на глазах читателя. Автор представляет события в их случайном проявлении и Божественном предназначении. Эстетический принцип множественности точек зрения в тетра-евангелиях предвосхищает «полифонический роман» и диалогизм поэтики, христианская концепция человека и мира во многом объясняет антропологические открытия Достоевского. Оригинальность Достоевского состоит не в исключительной новизне, а в последовательном и бескомпромиссном следовании евангельским истинам.

К откровению христианского реализма писатель пришел на Омской каторге, когда в его жизни случилось трудное и страдательное перерождение убеждений.

Как проницательно заметил Гоголь по поводу художника А. Иванова:

«…пока в самом художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне». Исполнение задачи – «чтобы умилился и нехристианин, взглянувши на его картину…» (Гоголь 6, 113).

Это новое эстетическое качество реализма ясно выражено в «Записках из Мертвого Дома» и в этических установках «Униженных и Оскорбленных», оно присутствует в замысле «Записок из подполья», но бесспорно явлено в первом романе знаменитого «пятикнижия».

Вспоминая Пушкина («Еще Пушкин, милый Пушкин наметил сюжеты будущих своих романов в “Онегине”…»), Достоевский писал в черновых набросках к роману «Подросток»:

«Ну так будь я романистом, я могу быть в высочайшей степени реалистом. Я могу совершенно не скрывать, что герои мои зачастую самые обыкновенные люди, что из них есть смешнейшие люди, клубные старички, московские сплетники. Я покажу даже уродливейших калек, как Сильвио и Герой нашего времени» (РГБ. 93.I.1.8/21. С. 1).

Так и в творчестве Достоевского.

«При полном реализме» пьяненький Мармеладов призывает Христа рассудить его вину, Миколка хочет безвинно пострадать; Лизавета подарила кипарисовый крест и Евангелие Соне, а та передарила их «бедному убийце»; убийца и блудница читают вслух о воскрешении Лазаря и толкуют Евангелие; Соня отправляет Раскольникова на перекресток поклониться народу, поцеловать землю и признаться: «Я убийца!»; народ называет каторжан «несчастными»; Раскольников кладет перешедшее от Лизаветы и Сони Евангелие под подушку (как когда-то в Омске, на каторге, берег эту книгу сам Достоевский); и завершается роман апофеозом христианской любви («Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого») и обещанием будущего воскрешения Раскольникова.

Герои Достоевского, а это «смешные люди», «подпольные парадоксалисты», герои «слабого сердца», пошлые и великие грешники, разбойники и блудницы, ждут и призывают Мессию. Их спасти являлся в мир и вернется еще раз Христос.

Автор, реалист «в высшем смысле», не боится представить своих героев в сниженном виде[3], представить, к примеру, «идиотом» князя Мышкина, «Князя Христа» – по метафорическому определению самого писателя. Можно много и бестолково спорить и критиковать Достоевского за эту формулу «Князь Христос», но причина ее непонимания не в авторе, а в нас – понимаем мы или не понимаем переносные значения слов. Эта формула – метафора, смысл которой не подмена одного другим, а уподобление Христу.

В романе Достоевский создал образ не просто «положительно прекрасного человека», но христианина, т. е. человека, живущего по Христовой любви, по заповедям Нагорной проповеди вплоть до трудно исполнимого: «возлюби врага своего». Таков эффект финальной сцены романа, последнего братания Мышкина и Рогожина у тела убитой Настасьи Филипповны.

Христос назван в Евангелии женихом. Метафорически, конечно. Так представлен в романе князь Мышкин – в буквальном и переносном смысле. И не в бытовом ли истолковании метафоры кроется причина фабульной несостоятельности князя в роли реального жениха Настасьи Филипповны и Аглаи? Бессмысленно винить Мышкина за то, что он не женился. В романе он – жених по высшему призванию: всё возвышает и примиряет Христова любовь. Евангелие проливает свет на многие мотивы, поступки, характеры и идеи романа «Идиот».

После романа «Идиот» Достоевский сначала хотел указать на причину личного и общественного неблагополучия человека (написать роман «Атеизм»), потом увлекся идеей «Жития великого грешника». Название замысла внешне выглядит почти оксюмороном. Житие – агиографический жанр, описание жизни святого; здесь – Житие великого грешника, роман о том, как великий грешник становится святым.

Идея этого ненаписанного романа изложена Достоевским в записи от 3/ 1 5 мая 1870 г., которая так и называется «Главная мысль». Она схематически обозначает духовный путь великого грешника, который от безмерной гордости (желания «быть величайшим из людей») приходит к убеждению, вынесенному из общения с Тихоном: «…чтоб победить весь мир, надо победить самого себя. Победи себя и победишь мир»; пройдя через падения и противоречия, герой восстает: «становится до всех кроток и милостив», «кончает воспитательным домом у себя и Гасом становится». В финале романа наступает прозрение: «Всё яснеет. Умирает, признаваясь в преступлении» (РГБ. 93.I.1.4. С. 20).

Истина торжествует.

Такого «Жития» Достоевский не написал, но к его замыслу и к этой идее восходят три поздних романа писателя: «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы».

Присутствие Христа в «Бесах» явлено в евангельском эпиграфе и в сюжете романа. От того, видит ли Его присутствие исследователь, обусловлен и спектр интерпретаций романа. В «Подростке», «Записках юноши», в буквальном смысле великопостном сочинении Аркадия Долгорукого, раскольниковский вопрос, кем быть, трансформирован в житийную проблему, как жить. В «Братьях Карамазовых» не только продолжена галерея образов радетельных христиан (Соня Мармеладова, Мышкин, Макар Долгорукий, старец Зосима, Алеша Карамазов), но и церковь представлена как положительный общественный идеал.

«Христианская мысль» была основополагающей в «Дневнике Писателя» Достоевского.

Пасхальна идея поздних романов Достоевского.

На первый взгляд, трудна заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». Многие герои Достоевского страдают от того, что им легче полюбить дальнего, чем ближнего человека. Но есть и те, кто берет на себя исполнение совсем немыслимого обета: «Возлюби врага своего». Экстремальное выражение этой заповеди у Достоевского – поцелуй Христа в безжизненные уста великого инквизитора.

Не только прощение, но любовь характеризует отношение Сони Мармеладовой к мачехе Катерине Ивановне, Макара Долгорукого – к барину и своей жене, старца Зосимы – к сопернику по дуэли и к «таинственному посетителю», Мити Карамазова – к «прежнему и бесспорному» избраннику Грушеньки и т. п. Эти чувства лежат в основе сюжета рассказа Макара Долгорукого про купца Скотобойникова, в котором виновник самоубийства отрока женился на вдове и матери загубленных им мужа и детей: купец исправился, великий грешник раскаялся, изверг в душе героя побежден страхом Божиим и Христовой любовью.

Как поведет себя человек, к которому со скандалом ввалилась компания трезвых и подвыпивших людей? Обратится в полицию? Ответит на оскорбление оскорблением? Князь Мышкин смиренно, по-христиански принимает незваных гостей.

Невозможно в рамках «евклидового ума» братание жертвы и убийцы. Достоевский по праву гордился финальной сценой романа «Идиот», подобия которой, по его справедливому мнению, в мировой литературе не было и нет.

Как поступает муж, узнавший об измене жены? Ветхий Завет и мировая литература дают многочисленные примеры развития этого вечного сюжета. Изменниц убивают, бьют, с позором отпускают на волю или отдают другому. В Ветхом Завете изменивших жен побивали камнями. Как поступил Христос при виде подобной сцены, известно: Он отвратил узаконенное убийство.

Макар Долгорукий оставляет свою жену и поручает ответственность за ее судьбу барину. Даже тот поступок, который мог показаться формой материального возмещения морального ущерба, оказывался на деле другим. Предполагая необязательность Версилова, Макар взял с него «за обиду» 3 тысячи, которые, как обнаружилось после смерти праведника, он положил под проценты и оставил удвоенную процентами сумму по духовному завещанию своей неверной жене.

Многим труден подвиг Христовой любви, но почти всем доступен акт прощения. Прощение – неизбежное разрешение всех конфликтов. Иное поведение (например, непрощение дочери стариком Смитом и непрощение неправедного отца Нелли) ведет к гибели их некогда счастливой семьи.

«Христианская мысль» представлена Достоевским как «основная мысль искусства XIX века» и раскрыта им в предисловии к переводу романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»:

«Это мысль христианская и высоконравственная; формула ее – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества» (Д18, 5; 190).

Конечно, истоки этой идеи лежат в раннем творчестве Достоевского, начиная с перевода «Евгении Гранде», но во всей полноте она проявилась в послекаторжном творчестве писателя – с «Записок из Мертвого Дома» и «Униженных и Оскорбленных».

«Христианская мысль» проливает истинный свет на смысл «реализма в высшем смысле». Об этом Достоевский писал в последней записной тетради:

«При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу и в этом смысле я конечно народен, (ибо направление мое истекает из глубины Христианского духа народного) – Хотя и не известен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему.

Меня зовут психологом: неправда я лишь реалист в высшем смысле, т<о> е<сть> изображаю все глубины души человеческой» (РГАЛИ. 121.I.17. С. 29; впервые опубликовано Д1883, 73).

Эти слова цитировали многие. Ими объясняли гуманистический пафос творчества Достоевского: «найти в человеке человека». Видели в записи пророчество, подобное изреченному в пушкинском «Памятнике»: «хотя и не известен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему». Разбирались в психологизме писателя: «Меня зовут психологом: неправда я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой» (Там же). Разброс мнений широк – вплоть до категорического согласия Бахтина: Достоевский не психолог (Бахтин 1979, 71). Без ответа оставались вопросы: какой реализм «полный»? почему «найти в человеке человека» – «русская черта по преимуществу»? разве не тот же пафос поиска «в человеке человека» вдохновлял Бальзака и Гюго, о которых писал Достоевский, объявляя о «восстановлении человека» как основной мысли всего искусства XIX века? почему это «русская черта по преимуществу и в этом смысле я конечно народен, (ибо направление мое истекает из глубины Христианского духа народного)»? что означает выражение «реалист в высшем смысле»? какие «глубины души человеческой» – «все»? почему направление Достоевского «истекает из глубины Христианского духа народного»?

Достоевский был первым, кто в своем творчестве сознательно поднялся до высот христианского реализма, назвав его «реализмом в высшем смысле». Впрочем, сам Достоевский считал своим учителем на этом пути Пушкина и был особенно благодарен ему за уроки прозы в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина».

Что мучительнее неразделенной любви? Герои «Белых ночей» и «Униженных и Оскорбленных», как и герои пушкинской лирики, желают счастья и любви своим возлюбленным с другим.

Что в личной судьбе писателя было ужаснее каторги? Тем не менее радостью рождественских праздников разрешается первая часть «Записок из Мертвого Дома», а пасхальная тема воскрешения из мерт вых становится ведущей во второй части «записок» и в произведении в целом.

Трактуя рассказ «Мальчик у Христа на елке», филологическая критика, в основном, обсуждает социальный смысл трагической гибели ребенка и художественное значение финальной сцены рассказа – «елки у Христа», выясняя природу фантастического (было или не было и как было). Но рождественское чудо, которое происходит в рассказе Достоевского, не нуждается в эмпирическом объяснении, не важно, было оно или не было, приснилось или пригрезилось, оно случилось, оно существует как эстетическая реальность, в которой уже нет разделения на фантастическое и реальное – фантастическое исчезает: все действительно в художественном мире произведения, мальчик встречается на елке со Спасителем и умершей мамой. Иного не задано и не дано в жанре рождественского рассказа.

Достоевский поведал мрачную историю: что может быть ужаснее смерти обиженного ребенка? Но откуда тогда возникает неуместная (с точки зрения «евклидова ума») радость приглашенных на елку к Христу?

И отчего в последнем романе Достоевского ликуют над гробом почившего в Бозе старца Зосимы званые и избранные на брачном пире в Кане Галилейской?

Всё плохо – чему они радуются? Откуда, чем вызвано их умиление?

Ответить на эти вопросы – понять характер и сокровенную тайну русской литературы.

В чем эта трудно постигаемая и изрекаемая тайна, открыл сербский святой и богослов ХХ в. преподобный Иустин в своей книге о Достоевском:

«Тайна и сила России в Православии…» (Иустин 1998, 5).

Достоевский был одним из тех, кто своим творчеством выразил идею христианского реализма.

Христианский реализм – это реализм, в котором жив Бог, зримо присутствие Христа, явлено откровение Слова.

Как точно сказал на Старорусских чтениях 1999 г. священник А. Ранне, известному принципу: «Человек – мера всех вещей», – Достоевский противопоставил иной: «Христос – мера всех вещей».

Достоевский дал новое понимание искусства как служения Христу, смысл которого он видел в его апостольском призвании (проповеди Святаго Духа).

В произведениях Достоевского сбывается «вѣчное Евангелiе».

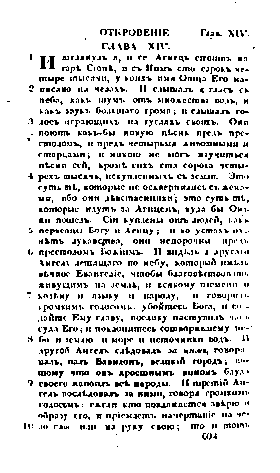

Эти слова из 6-го стиха XIV главы «Откровения Иоанна Богослова» подчеркнуты Достоевским карандашом в тексте «Нового Завета»:

«6 И видѣлъ я другаго Ангела летящаго по небу, который имѣлъ вѣчное Евангелiе, чтобы благовѣствовать живущимъ на землѣ, и всякому племени и колѣну и языку и народу, 7 и говорилъ громкимъ голосомъ: убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, поелику наступилъ часъ суда Его; и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники водъ»[4].

Страница 604 каторжного Евангелия Достоевского

Евангелие проницает текст Достоевского.

Достоевский означал присутствие «вѣчного Евангелiя» в разных деталях своих произведений: в символах имени и в принципах имяславия героев, в организации художественного пространства, в котором есть храмы, названия улиц и проспектов, комнаты и квартиры, где даже у атеистов горят лампады под иконой (как у Кирилова). Они образуют столичный и провинциальный мир России Достоевского.

Герои Достоевского живут в разных измерениях времени и пространства: от сотворения мира и от Рождества Христова, до и после начала новой эры, они одновременно пребывают в прошлом, настоящем и будущем не только личном, но и всего человечества, многие из них проживают годовой календарь как христианскую мистерию.

Приступая к публикации «Записок из Мертвого Дома», Достоевский был еще во власти биографического времени, но в осмыслении своей каторжной судьбы он сначала сделал биографическое время «художественным», а затем и символическим.

Достоевский прибыл в Омский острог в январе 1850 г., что и было сказано в первой газетной публикации. В следующей публикации Достоевский исправил январь на декабрь, представив уточнение как исправление опечатки, хотя в декабре 1849 г. он был в Петропавловской крепости, 22 декабря стоял на Семеновском плацу в ожидании смертной казни, а в Рождественскую ночь с 24-го на 25-е декабря был отправлен по этапу в Сибирь – и путь в Омский острог длился около месяца. Такой временной сдвиг понадобился автору, чтобы впечатления первого месяца пребывания на каторге завершились Рождественскими праздниками, описание которых становится кульминацией первой части «записок». В острожной казарме на Рождество Христово происходит праздничное обновление героя и каторжной ватаги. Рождество и праздничное представление дают арестантам возможность пожить «по-людски», ощутить себя людьми, на миг пробуждается в них духовное, человеческое, возникает надежда личного «воскрешения из мертвых».

Эта же метафора «воскрешения из мертвых» лежит в развитии сюжета второй части. Она выражена во многих мотивах, но прежде всего – в описании Великопостного говения и Пасхи, которое по сравнению с описанием Рождества слишком лаконично. В таком лаконизме есть свой художественный смысл: Пасха радостна, но мучительна и тосклива в «Мертвом Доме», она как бы уходит в подтекст «записок», она не раскрывает, но означает сюжет второй части и «записок» в целом. Читатель должен догадаться о значении пасхального эпизода в судьбе героя, погребенного заживо и воскресающего в «новую жизнь». Рождество и Пасха становятся не только ключевыми эпизодами в сюжете произведения, но и хронологическими символами, выражающими главную идею творчества Достоевского – идею «восстановления».