Владимир Сафончик

Анти-экономикс. Сборник статей

Заключение

Так или иначе, жизнь сложнее и богаче всяких теорий. Очень часто люди, что называется, «в кровь» бьются за то или иное толкование, например, экономической категории. Победитель получает лавры «богочеловека». А категория со временем утрачивает значение основополагающей, теорию образующей. А теория превращается, как писал академик В. М. Полтерович, в набор некогда конкурировавших, а теперь бессвязно сосуществующих концепций. И случается кризис. И, по словам одного из творцов нынешней социально-экономической действительности России А. Чубайса, многие нынешние экономические гуру и «небожители» оказываются в весьма затруднительном положении:

«Одно из главных моих впечатлений, которые я выношу из этого Давоса, оно ужасно. Серьезные, глубокие люди, которые на десять уровней вглубь понимают тенденции, которые в мире существуют, и ответственные люди, честно и ответственно говорят: мы не понимаем, что происходит. Такого не бывало в истории человечества» (Цитируется по материалам страницы: http://www.chubais.ru/cgi-bin/cms/personal.cgi?news=00000005963)

Сегодня у отечественной экономической науки есть выбор. Либо вслед за доминирующими зарубежными коллегами продолжать считать «арбуз овощем», а «банан деревом», и строить «агротехнику» российского общества исходя из таких псевдонаучных представлений. Либо решиться называть вещи их подлинными именами, соответствующими их сущностям и их диалектике, и частично и во многом заново создавать новую, бесконечно перспективную экономическую теорию третьего тысячелетия человеческой цивилизации, аккумулирующую и развивающую лучшие достижения мировой и отечественной экономической науки и практики.

Этот выбор не прост, но он может быть сделан в пользу подлинной науки и действительного прогресса. А автор отдает себе отчет в наличии в его настоящей работе массы недостатков. Но он оставляет за собой право надеяться на то, что эти недостатки относятся к недостаткам того рода, о которых писал в свое время профессор Карл Менгер.

01 января 2016 г.

Анти – Джон Бейтс Кларк. Противоречия маржиналистской теории распределения дохода

Теоретическое объяснение и обоснование действующей в капиталистическом обществе, так называемой, «естественной» системы распределения совокупного национального дохода общества между всеми факторами и агентами производства на плату за труд, земельную ренту и процент на капитал является важнейшей составной частью современной неоклассической экономической теории.

Профессор Массачусетского технологического института Пол. Э. Самуэльсон и профессор Йельского университета Вильям Д. Нордхаус в своей книге «Экономика» отмечают:

«Упрощенный вариант теории распределения факторных доходов впервые был предложен в начале столетия (ХХ-го – Сафончик В. Н.) Джоном Бейтсом Кларком (John Bates Clark), знаменитым экономистом из Колумбийского университета. Его можно применить к конкурентным рынкам при любом количестве конечного продукта и факторов производства» (Самуэльсон, Пол, Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. пос.. – М.: Издательский дом «Вильямс». 2000, Стр. 216).

Основными элементами этого анализа являются производственная функция предприятия и построенные на ее основе графики предельного продукта факторов производства.

Понятие «производственная функция» определяется авторами, как:

«Производственная функция» (Production function) – зависимость (или математическая функция), устанавливающая максимальный объем выпуска, который может быть произведен с помощью данных факторов производства при данном уровне развития технологии. Применяется как по отношению к предприятию, так и ко всей экономике в целом (в виде агрегированной производственной функции)» (Самуэльсон, Пол, Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. пос.. – М.: Издательский дом «Вильямс». 2000, Стр. 664).

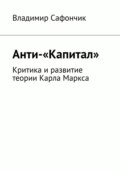

Авторы приводят пример производственной функции в виде таблицы 1 на стр. 138. Воспроизведем ее на рисунке 5.

Рис. 5. Производственная функция

Производственная функция представлена в виде таблицы, в которой перечислены значения объема выпуска, соответствующие различным комбинациям таких ресурсов, как земля и труд.

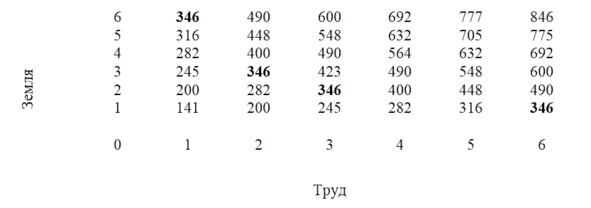

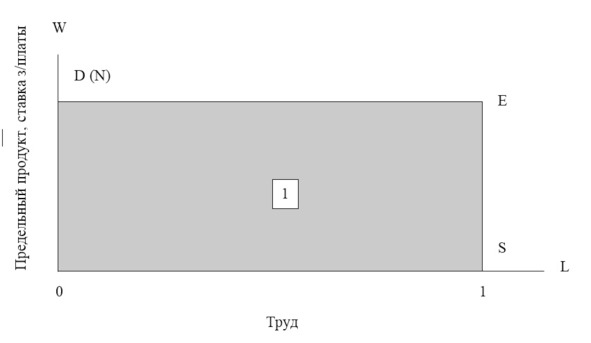

Построенная на основе производственной функции кривая предельного продукта фактора производства представлена ими на рис. 12.8 стр. 217 (см. рисунок 6).

Рис. 6. Распределение факторного дохода происходит на основе предельного продукта

Утверждается, что на этом графике площадь прямоугольника OSEN, соответствует заработной плате всех работников, а площадь фигуры (треугольника) NED равна величине продукта земли и является рентой земли и выплачивается землевладельцу.

Таким именно образом в самом упрощенном виде эта теория решает проблему распределения дохода по факторам его создания.

Присмотримся к делу несколько внимательнее.

Прежде всего, необходимо отметить, что производственная функция предприятия имеет своим следствием (очевидным хотя бы и из примера профессора Самуэльсона) не одну, а несколько кривых предельного продукта фактора производства, например, фактора труд. Изобразим это семейство кривых предельного продукта труда (см. рисунок 7).

Рис. 7. Семейство кривых предельного продукта фактора труд

Здесь в местах пересечения прямой предложения труда SS с каждой из 6-ти кривых предельного продукта могут быть отмечены не одна, а 6 точек Е: Е1 Е2; Е3; …Е6. Соответствующим образом на графике могут быть нанесены 6 уровней ставок заработной платы, 6 прямоугольников заработной платы работников и 6 фигур (треугольников) земельной ренты – свои для каждого фиксированного значения фактора земля.

Возникает закономерный вопрос, какие из этих 6-ти значений 3-х показателей являются определяющими, действительными или «естественными»?

Получается, что при наличии в обществе при данном уровне развития технологии в среднем одинаковых производственных функций у одного и того же числа одинаковых по производительности труда работников, занятых на различных по величине участках земли (от 1 до 6 единиц) ставки зарплаты и величины заработной будут разниться до 6 раз.

Сторонники такой теории распределения дохода по факторам производства могут утверждать, что минимизирующие издержки и максимизирующие прибыль предприятия из всевозможных сочетаний пар факторов производства на основе критерия равенства предельного продукта факторов на 1 денежную единицу их цены выбирают одно, самое оптимальное их сочетание, которому и будет соответствовать лишь одна кривая предельного продукта из многих.

Но это возможно только если цена факторов производства известна, как бы априори. И тогда о каком ее определении с помощью описываемого метода может идти речь?!

Обратим внимание далее на другую сторону проблемы.

Важнейшим постулатом маржиналистской теории распределения является положение об определении ценности факторов производства предельным продуктом этого фактора. Профессор Самуэльсон формулирует это правило следующим образом:

«На конкурентных рынках спрос на факторы производства определяется предельным продуктом факторов. В упрощенном случае, в котором оплата факторов выражается в единицах выпуска получаем:

Заработная плата = предельный продукт труда;

Рента = предельный продукт земли

И т. д. для любого фактора. Так распределяются 100% выпуска между всеми факторами производства, не больше и не меньше» (Самуэльсон, Пол, Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. пос.. – М.: Издательский дом «Вильямс». 2000, Стр.217).

Итак, у профессора Самуэльсона в последней цитате заработная плата равна предельному продукту труда, а четырьмя строчками текста выше, на рис.12.8 (на ключевом в данной теории распределения графике) зарплата это уже не весь предельный продукт труда, не вся площадь фигуры OSED, а только выплаченная часть заработной платы – площадь прямоугольника OSEN!

Спрашивается, если это не вопиющее противоречие, то, что тогда вообще есть противоречие?

Спрашивается также, откуда вообще на графике предельного продукта труда, построенного на осях OL – «Количество труда» и OW – «Предельный продукт труда, ставка заработной платы» может появиться продукт другого фактора, отличного от фактора «труд»?

Ответ профессора Самуэльсона содержится, видимо, в следующей его фразе:

«Удивительно, что мы можем также определить величину земельной ренты. Треугольник NDE на рис.12.8 – это весь избыток выпуска, который был произведен, но не выплачен в виде заработной платы. Размер треугольника ренты определяется тем, насколько снижается MP труда (предельный продукт труда – В. Н. Сафончик) по мере привлечения дополнительной рабочей силы, т.е. степенью убывания отдачи» (Самуэльсон, Пол, Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. пос.. – М.: Издательский дом «Вильямс». 2000, Стр. 217).

Действительно, удивительно, во-первых, то, что профессор Самуэльсон сам же удивляется тому, что нашел на графике предельного продукта труда предельный продукт земли.

Во-вторых, действительно удивительно, что профессора Самуэльсон и Нордхаус могут на одной странице своей книги, с одной стороны проповедовать равенство заработной платы всему предельному продукту труда и, с другой стороны, не выплатить работникам часть выпуска продукта труда, назвать ее избытком выпуска, продуктом земли – рентой, и адресовать ее собственнику земли.

И, в-третьих, действительно удивительно, что профессора Самуэльсон и Нордхаус, отмечая убывание отдачи труда по мере привлечения дополнительной рабочей силы, забывают, что вся площадь, ограниченная фигурой OSED есть продукт хотя и убывающей отдачи, но отдачи труда и только его!

Впрочем, приоритет в открытии такого механизма распределения национального продукта принадлежит не этим уважаемым экономистам, а другому авторитетному ученому, профессору Колумбийского университета Джону Бейтсу Кларку (1847 – 1938), автору книги «Распределение богатства».

Основные положения теории распределения дохода по факторам производства профессора Кларка заключаются в следующем.

1. Предпосылки и условия для осуществления распределения национального дохода по факторам производства и между субъектами производства продуктов создаются в самом процессе производства.

«Мы поставили своей целью разрешить трудную проблему распределения – установить, является ли разделение общественного дохода на заработную плату, процент и прибыль принципиально справедливым. Мы видели, что это вынуждает нас углубиться в сферу производства для того, чтобы выяснить, являются ли эти доходы заработанными. Создается ли каждый из них тем агентом, который его получает? Если это так, то вся наука о распределении есть не более, как наука о процессе специфического производства. Во всяком случае, отношение процесса создания богатства к процессу распределения, богатства нуждается в самом тщательном исследовании» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава II).

2. Для лучшего понимания всех многосложных и взаимозависимых процессов реальной хозяйственной жизни общества целесообразно подразделять экономическую науку на экономическую статику и экономическую динамику.

«Мы имеем теперь перед собою границы трех естественных отделов экономической науки. Первый охватывает универсальные явления богатства. Если существуют положения, применимые к процессу создания и использования богатства при всяких условиях социального развития, то они послужат материалом для этого отдела. Второй включает социально-экономическую статику и говорит о том, что происходит далее с богатством, если общество организованно и если не происходит никаких изменений в форме его организации и в способе действий. Третий отдел включает социально-экономическую динамику и говорит о том, что происходит с богатством и благосостоянием общества при том условии, если общество меняет форму и способы деятельности» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава III).

3. Экономическая статика это…

«Можно себе представить, что производство, идет организованным путем без каких бы то ни было изменений в характере операций. Люди могут производить все время одни и те же виды благ, не меняя при том способа производства. Их орудия и материалы могут никогда не изменяться, и может никогда не изменяться ни в худшую, ни в лучшую сторону величина доставляемого производством богатства. Общественное производство может таким образом быть мыслимо как статическое» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава III).

4. Экономическая динамика это…

«В действительной жизни не прекращающиеся изменения перебрасывают труд и капитал время от времени из одного занятия в другое. В каждой отрасли производства снова и снова изменяются способы производства и виды, и количества производимых благ (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава IV).

И еще:

«Потребности меняются и вместе с ними должны меняться виды производимого богатства. Входят в употребление новые механические процессы. Машины вытесняют ручной труд, и более производительные машины замещают менее производительные. Используются новые движущие силы, и употребляется новое сырье. Население увеличивается и мигрирует, захватывая с собой часть своего увеличившегося богатства. Растет крупная промышленность и вытесняет мелкую. Земля наполняется жизнью и богатством. Ни одна из этих перемен, однако, не подавляет действия статических сил, не делают этого и вое они, вместе взятые. Ни йоты не выпадает из действия закона естественных ценностей или естественного уровня заработной платы, процента и прибыли. Другая группа сил действует в связи со статическими: и реальная ценность, и заработная плата, и т. д. являются равнодействующей этих двух видов сил. Продвинувшись до изучения динамических явлений, наша теория достигает завершения, и в результате становится способной дать полную интерпретацию действительного мира. Теоретический динамический мир в точности сходен с действительным миром, если теория, создающая его, правильна и полна. Он содержит те элементы нарушения и трения, которые подчеркиваются людьми практики как влияния, опорочивающие теоретические заключения. Если бы изучение было доведено до исчерпывающей полноты, оно доставило бы то, чего до сих пор не доставало, и именно – науку об экономическом трении и нарушении» (Кларк Дж Б. Распределение богатства М, 1992. Глава III).

5. В процессе производства богатства общества принимают качественно равнозначное участие три основных фактора, три агента производства: земля, труд и капитал.

6. Доля каждого фактора производства в доходе определяется предельным продуктом этого фактора. Заработная плата за труд равна предельному продукту труда. Предельному продукту земли соответствует земельная рента. Предельному продукту капитала – процент на капитал.

«Там, где проявляется действие естественных законов, доля дохода, которая связана с известной производительной функцией, изменяется действительным ее продуктом.. Иными словами, свободная конкуренция стремится дать труду то, что создается трудом, собственнику капитала – то, что создается капиталом, а предпринимателям – то, что создается функцией координирования» (Кларк Дж Б. Распределение богатства М, 1992. Глава I).

7. Для математического и графического определения величины продукта каждого фактора производства используется схема и формула Давида Риккардо для определения земельной ренты.

«Формулу, которая может быть использована для объяснения земельной ренты, мы можем успешно применить новым путем» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

В качестве метода для выявления специфического продукта каждого фактора производства применяется метод последовательного изменения величины одного из факторов производства, при сохранении других факторов неизменными, и выявления предельного продукта переменного фактора.

Постоянство неизменных факторов, как неоднократно подчеркивает профессор Кларк, является по условиям статической модели экономики обязательным условием метода.

«Мы ищем сейчас статического стандарта заработной платы. Поле и рабочая сила предполагаются неизменными, причем методы и окружающая обстановка также остаются постоянными. Какой перманентный доход должны мы при таких условиях вменить конечной единице труда? Мы производим простейший опыт, какой только можно сделать, когда мы из общего количества рабочей силы отнимаем одного человека и так располагаем остающихся людей, что производство от этого устранения не испытывает сколько-нибудь заметного нарушения. Поле по-прежнему возделывается на всей своей площади, но оно возделывается менее полно и урожай снижается на известную величину. С другой стороны, мы можем добавить человека к имеющейся рабочей силе и так перестроить всех, чтобы в результате этого добавления не получилось никакой несогласованности. Результатом этого явится более интенсивная обработка поля и – как следствие этого – определенное увеличение продукта.

Величина, на которую уменьшается урожай, когда от рабочей силы отнимается один работник, измеряет эффективную производительность каждого работника таких же личных способностей. Представляется безразличным, какой из подобных работников выбирается для опыта. Устранение любого из них уменьшает рабочую силу на одну единицу. А мы как раз хотим измерить сокращение урожая, вызываемое изъятием из наличной рабочей силы одной единицы. Ни один человек не может получить больше того, что добавляется его присутствием к тому продукту, который могли бы создать без него земля и труд» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

И еще:

«Мы предположим, следовательно, что на большое поле выходит один человек, затем другой и третий, пока в конце их не станет двадцать. Мы предположим, что их методы возделывания почвы остаются неизменными, и отвлечемся от увеличенной производительной силы, которая на ранних ступенях возрастания рабочей силы может быть получена от кооперации» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

И далее:

«В статическом состоянии рабочая сила никогда не увеличивается и не уменьшается и методы, и условия производства остаются одинаковыми. Личный состав рабочей силы претерпевает изменения, происходящие по мере того, как один человек умирает и заменяется другим; но рабочая сила как таковая не испытывает изменения. Процессы и окружающие условия установлены» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

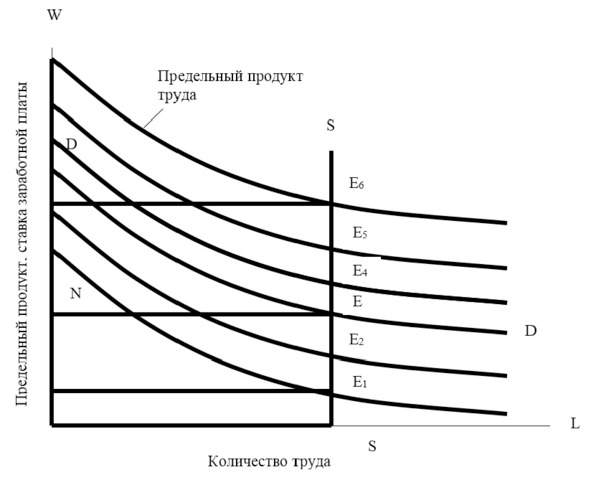

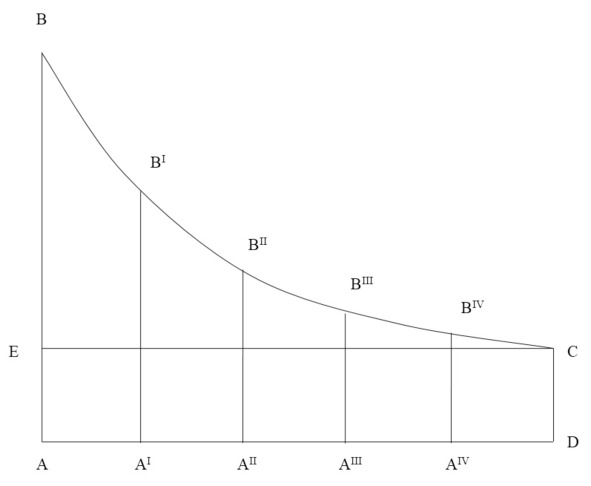

На основании результатов измерения предельного продукта каждой переменной единицы фактора производства, например, фактора труд, строится график предельного продукта данного фактора производства (см. Рисунок 8).

«Пусть число единиц труда на следующем чертеже измеряется вдоль линии AD. Пусть они вступают в работу последовательным рядом единиц, в связи с неизменной величиной капитала. Продукт первой единицы как работающей при помощи всего капитала измеряется линией АВ. То, что вторая единица добавляет к этому продукту, выражается линией А'В». Третья единица увеличивает выпуск на А"В», следующая на А»«В»» и последняя на DC. DC измеряет эффективную производительность всякой единицы труда в ряду и определяет общий уровень заработной платы. Если бы первая единица труда потребовала себе больше, чем величина DC, предприниматели устранили бы ее и заменили бы ее последней единицей. То, что они теряют вследствие устранения какой-либо единицы из всей рабочей силы, есть величина DC» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

Рис. 8. График предельного продукта труда в интерпретации профессора Кларка

«Каким же образом получается так, что продукт, вменяемый последнему работнику, устанавливает оплату всех работников? Здесь мы должны позаботиться о том, чтобы условия нашей иллюстрации были жизненными фактами. Фермер нанимает своих работников на общем рынке и платит им заработную плату в размере, который рынок некоторым путем установил. Он затем вводит своих работников на поле до тех пор, пока, согласно закону убывающей доходности, продукт конечного работника становится таким незначительным, что доставляет одну только заработную плату. Размер оплаты, нужно заметить, устанавливается, в основном, вне пределов этой фермы, и предельная производительность труда на ферме должна соответствовать этому размеру оплаты» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

Таким же образом может быть построен график предельного продукта капитала (см. рисунок 9).

Рис. 9. График предельного продукта капитала в интерпретации профессора Кларка

«Теперь обнаруживается факт большой важности. Мы можем обернуть применение этого закона и, сделав это, получить закон процента. Пусть труд будет неизменным по величине элементом, а капитал – элементом, предлагаемым в последовательности приращений» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

Кларк пишет:

«АВ есть теперь продукт, полученный при употреблении одного приращения капитала в связи со всей рабочей силой. А'В» есть дополнительный продукт, производимый вторым приращением капитала. А"В» есть продукт третьего приращения, и DC – величина, производимая последним приращением. Эта величина DC определяет собой уровень процента. Ни одна единица капитала из данного ряда не может обеспечить для своего владельца больше того, что производит последняя в ряду. Если собственник капитала первого приращения потребует за пользование им больше этого, предприниматель откажется от этой части капитала и поместит последнюю единицу на ее место. То, что он потеряет в отношении продукта, измеряется величиной DC, непосредственным продуктом конечного приращения капитала. Она выражает эффективный продукт любого приращения, так как это есть величина, которая была бы утрачена, если бы какая-нибудь из единиц ряда была устранена» (Кларк Дж Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XII).

Прокомментируем и проиллюстрируем рассуждения и пример профессора Кларка некоторыми собственными рассуждениями и графическими схемами.

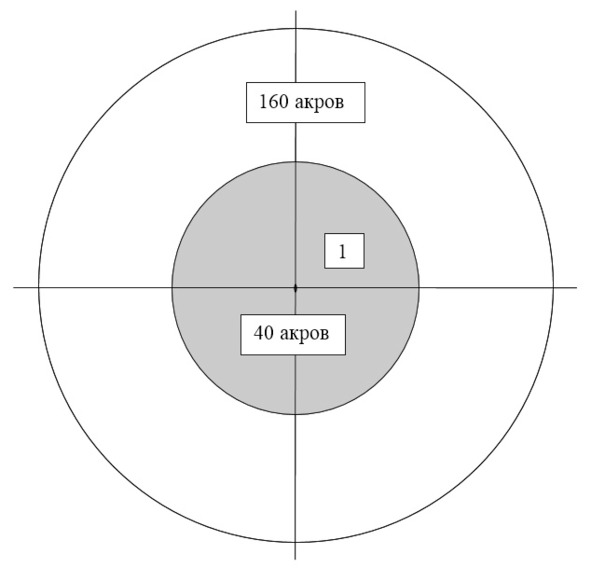

Итак, землевладелец, профессор Кларк и мы имеем участок земли площадью 200 акров, рынок труда работников, удовлетворяющих всякую необходимую потребность в них и некоторое минимально необходимое количество капитала – орудий труда, например, мотыг, достаточного для обеспечения нормальной трудовой деятельности применяемого количества работников.

Итак, в соответствии с процедурой последовательного приращения труда, на земле появляется первый работник. А у нас возникает первый вопрос: какова его производительная сила труда?

Если она велика настолько, что этот работник оказывается в состоянии за нормальное рабочее время нормальным по тем временам агротехническим способом обработать весь участок земли, то характер данного процесса производства и взаимодействия труда и земли можно изобразить так, как показано на рисунке 10. (Представим для удобства весь участок не в форме квадрата, а в форме круга той же площади, что ничуть не меняет существа дела.)

Рис. 10. Диаграмма распределения труда на земле 200 акров одного высокопроизводительного работника

Таким образом, мы видим, что при предположенном высоком уровне производительности труда один работник выполнит всю необходимую работу на всей земле, а график произведенного продукта будет представлен предельным продуктом единственного работника, как показано на рисунке 11.

Рис. 11. График предельного продукта одного высокопроизводительного работника

Здесь отрезок ES отражает и величину предельного продукта единственного работника и ставку его заработной платы.

Землевладельцу может, конечно, показаться, что он может что-то выиграть, если в этих условиях возьмет второго работника, в точности соответствующего по характеру работы и производительности труда первому. И уже самого незначительного опыта всем окажется достаточно, чтобы работа обоих была организована так, чтобы каждый обрабатывал ровно половину поля. Диаграмма распределения труда на земле в этом случае будет выглядеть так, как показано на рисунке 12, а график предельного продукта – как на рисунке 13.

Рис. 12. Диаграмма распределения труда на земле 200 акров 2-х одинаково высокопроизводительных работников, работающих вполовину своей производительности

Рис. 13. График предельного продукта труда на земле 200 акров 2-х одинаково высокопроизводительных работников, работающих вполовину своей производительности

Здесь уже общий продукт труда будет представлен двумя абсолютно равными приращениями предельных продуктов труда двух работников. Величина общего продукта труда и общей заработной платы остается прежней и должна быть поделена на двоих работников поровну. А ставка заработной платы оказывается уменьшенной вдвое. Только таким образом может быть соблюдено обязательное условие статической модели экономики, выдвинутое профессором Кларком: одинаковость условий труда и его оплаты в пределах каждой группы производств.

«Мы ищем сейчас статического стандарта заработной платы. Поле и рабочая сила предполагаются неизменными, причем методы и окружающая обстановка также остаются постоянными» (Кларк Дж Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

Далее. Сочтут ли землевладелец и работники случай 2 более благоприятным, чем случай 1? Вряд ли. Уж, как ни мал в нашем примере применяемый в работе на земле капитал – мотыга, а все-таки землевладельцу выгоднее сократить и его до 1-й единицы. Да и на рынке труда желающих работать за половину обычной ставки зарплаты хотя бы и половину обычного рабочего времени в нормальных условиях найдется не много. Очевидно поэтому, что говорить о работе на этой земле при этих условиях большего числа работников вообще не приходится.

Здесь мы можем сделать вывод о том, что, по-видимому, наше предположение о столь высокой производительности труда работников в примере профессора Кларка оказалось не соответствующим его представлениям (хотя и небесполезным для целей нашего исследования).

Предположим теперь поэтому, что каждый из имеющихся на рынке труда работников в состоянии с помощью мотыги обработать 1/5 часть поля в 200 акров.

Вспомним, каким образом оценивает эти условия работы профессор Кларк:

«При наличии одного человека на поле данного размера – некоторый урожай в среднем будет обеспечен. При двух работниках, однако, урожай не удвоится; ибо второй работник произведет меньше, чем первый. Это уменьшение производительности последовательных единиц труда в том виде, как они расположены при возделывании поля определенного размера, доставляет базис для общего закона» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

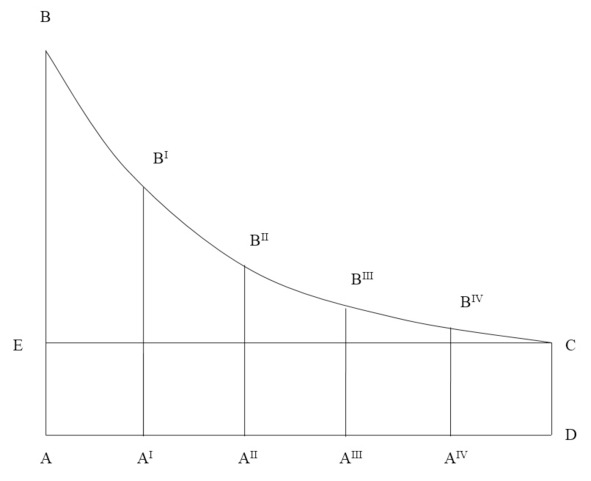

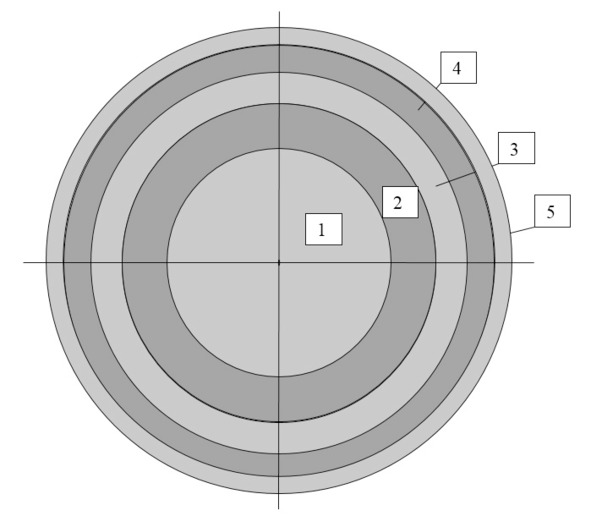

Мы же при таком предположении производительности работников уже не можем теряться в догадках о том, каким именно образом он будет получать некоторый урожай, как именно, в каких участках поля применит свои ограниченные силы наш первый работник. Очевидно, что руководствуясь универсальным принципом экономии затрат, он не станет метаться по всему необъятному для него полю и мотыжить на нем лунку за лункой, а обработает центральную часть всего поля. Диаграмма распределения труда и земли для этого случая представлена на рисунке 14, а график предельного продукта труда – на рисунке 15.

Рис. 14. Диаграмма распределения труда на земле 200 акров одного малопроизводительного работника

Рис. 15. Предельный продукт труда на земле 200 акров одного малопроизводительного работника

Применим на земле второго работника. Будет ли он повторно осуществлять ту же самую обработку на участке, уже обработанном в достаточной мере первым работником? Делать это и заставлять его делать это абсурдно. Будет ли он метаться по оставшейся части поля? Очевидно, что из тех же соображений экономии затрат он обработает участок площадью в ту же 1/5 часть от 200 акров, образующий кольцо вокруг кругового участка первого работника. Третий примененный работник поступит точно также. И т. д. до 5-ти. Если отвлечься от некоторых фактических потерь потенциально равной производительности работников, возникающей из-за возрастающей удаленности участков и возрастающих потерь времени на их передвижение к участкам и от них, то всю землю площадью 200 акров обработают таким образом 5 работников. Диаграмма распределения труда на земле и график предельного продукта труда для этого случая представлены на рисунке 16 и рисунке 17.

Рис.16. Диаграмма распределения труда

Рис. 17. Предельный продукт труда на земле 200 акров 5-ти малопроизводительных работника

Мы имеем таким образом:

– все поле нормальным образом обработано 5-ю работниками, сфера приложения труда для 6-го работника отсутствует;

– все 5 работников выполняют однородный по характеру труд равной величины;

– все имеют равную ставку заработной платы (отображаемую отрезком ES) и равную величину предельного продукта труда и величину индивидуальной заработной платы, отображаемые площадью любого прямоугольника и составляющую 1/5 часть общего продукта труда.

Вполне время возникнуть закономерному вопросу. Почему до сих пор ни на одном графике предельного продукта труда мы не наблюдали знаменитого нисходящего участка DE, соответствующего убывающему предельному продукту труда? И, соответственно, почему на этих графиках не остается никакого места для продукта фактора земля, для ренты землевладельца?

Одна вероятная причина этого может быть нами усмотрена в первую очередь. Возможно, дело в том, что мы, все-таки, неправомерно пренебрегли потерей производительности последующих работников из-за потерь времени на движение к своему все более удаленному участку и от него. Устраним отмеченный недостаток.

Предположим, что предельный продукт труда каждого вновь добавляемого работника по указанной выше причине уменьшается на 10%. (Строго говоря, исходя из условия равных физических возможностей работников и геометрических характеристик нашего поля математическая зависимость потерь производительности в этом случае будет несколько иной. Однако, на качественный характер обнаруживаемых нами зависимостей это не окажет значительного влияния.)

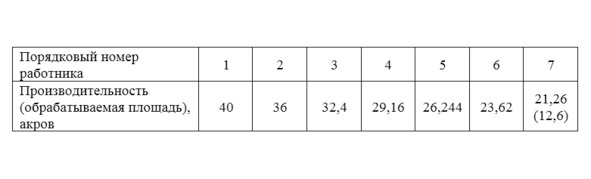

Значения уменьшающейся производительности труда и предельного продукта труда сведем в таблицу на рисунке 18.

Рис. 18. Значения уменьшающейся производительности труда и предельного продукта труда

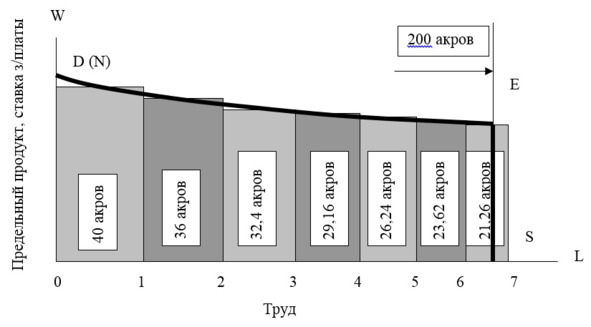

Диаграмма распределения труда на земле для этого случая представлена на рисунке 19, а график предельного продукта труда – на рисунке 20.

Рис.19. Диаграмма распределения труда на земле 200 акров с уменьшающейся производительностью труда 7-ми работников

Рис.20. График предельного продукта труда на земле 200 акров с уменьшающейся производительностью труда 7-ми работников