Владимир Паперный

Кино, культура и дух времени

Как мы отбирали фильмы

Когда мы начали наш проект, у Майи уже был список из 38 пар, который она составила за год своего пребывания в институте Кеннана. Все фильмы относились к 1930–1940‐м годам.

Мы с Майей добросовестно просмотрели бо́льшую часть этих пар и отобрали шесть наиболее убедительных. Одним из критериев была не только перекличка сюжетов, но и возможность найти кадры, где смысл сопоставлений читался бы сразу, до чтения текста:

«Рожденные Севером», 1938 – «Аэроград», 1935

«Волшебник страны Оз», 1939 – «Золушка», 1947

«Город мальчиков», 1938 – «Путевка в жизнь», 1931

«Нино́чка56», 1939 – «Цирк», 1936

«Магазин за углом, 1940 – «Мечта», 1941

«Берлинский экспресс», 1948 – «Встреча на Эльбе», 1949

Наша самая первая презентация была сделана с помощью двух эппловских программ – Final Cut Pro и Keynote – и показана в институте Кеннана в том же 2008 году. Технология позволила нам, во-первых, использовать реальные эпизоды из фильмов со звуком, во-вторых, добавить к советским фильмам английские субтитры и, в-третьих, когда это было возможно, запускать советские и американские эпизоды одновременно, что делало и сходство, и различие особенно наглядным. Реакция академической аудитории превзошла наши ожидания. Время от времени в зале возникало то, что в Америке называется Aha! effect, то есть вздох мгновенного узнавания.

Нам не пришлось заниматься ни киноведением, ни стилистическим анализом. Точно отобранные кадры позволяли зрителям доделывать эту работу за нас. Понятно, что достичь такого эффекта в книге невозможно. Отсутствие «движущихся картинок» (moving pictures) и звука заставило меня еще внимательнее отнестись к отбору парных кадров, которые теперь должны работать с двойной нагрузкой. В этой книге сопоставления кадров из советских и американских фильмов – не просто иллюстрации к тексту, а неотъемлемая часть текста.

В моих лекциях об этом проекте и в России, и в других странах один из часто повторяющихся вопросов был: «А что вы можете сказать про 1950–1960‐е годы?» Мой ответ был: «К сожалению, пока ничего». Когда я продолжил эту работу уже в одиночестве, я решил раздвинуть хронологические рамки и добавить холодную войну и оттепель – еще пять пар (правда, одна из этих «пар» включала три фильма). Эти фильмы (за исключением «Подвига разведчика») мы не обсуждали с Майей, но думаю, что она бы одобрила выбор своего ученика.

«Быть или не быть», 1942 – «Подвиг разведчика», 1947

«Железный занавес», 1948 – «Прощай, Америка», 1951

«Русские идут, русские идут», 1966 – «Русский сувенир», 1960

«Застава Ильича», 1962 – «Шумный день», 1960 – «Выпускник», 1967

«Ровно в полдень», 1952 – «Чистое небо», 1961

Смысл выбора – и для первых шести пар, и для остальных пяти – оставался одним и тем же. Его можно сформулировать в виде двух взаимоисключающих утверждений.

1. Процессы, происходящие в двух странах, как говорила Майя, «где-то внутри необыкновенно схожи, при внешней противоположности».

2. Чем глубже мы анализируем внешнее сходство фильмов, тем яснее мы видим драматическую разницу в их месседжах.

Сходство и различие мифов

Когда Майя занималась сравнением нацистского и советского кино, у нее сравнительно легко выстраивалась схема сходных мифов:

• миф вождя, фюрера;

• миф героя;

• миф юной жертвы;

• миф нации («корней»);

• миф коллективности;

• миф предателя;

• миф врага57.

С советским и американским кино все оказалось сложнее.

Киномифология Голливуда не выращивала квазирелигиозной вертикали, – писала Майя, – на то Америка была христианской58. <…> Разумеется, столь стройной системы соответствий, как «кино тоталитарной эпохи», американский фильм не предлагал. Сходные мотивы располагались веером, в разных направлениях. Если что их и объединяло, то месседж в его самом общем виде59.

Сопоставление мифов в случае с американским кино чаще показывает расхождение, чем сходство, и это расхождение чаще всего сводится к дихотомии «индивидуального и коллективного». Советский герой, например, не может быть одиночкой, он обязан быть членом группы, управляемой сверху. Пример – история романа «Молодая гвардия». Согласно легенде, Сталин сказал Фадееву: «Разве могла существовать и эффективно бороться с врагом на оккупированной территории организация без партийного руководства?» Фадееву пришлось полностью переписать роман, что нашло отражение и в фильме Герасимова 1948 года. В американском кино герой почти всегда одиночка, a миф фюрера практически отсутствует.

Что касается мифа предателя, то он существует и в советском, и в американском кино, но у них разная природа. В советском кино предатель всегда предает группу, а не (или не только) отдельного человека. В «Чистом небе» летчик Астахов объявлен предателем родины, потому что попал в немецкий плен, хотя обязан был застрелиться, в соответствии с приказом Сталина60. Но как только Астахов приходит к выводу, что он не предатель, поскольку «не усомнился в партии», то есть остался членом группы, у него появляется решимость ехать в Москву и добиваться приема в ЦК. В ответ на доверие к партии партия принимает его обратно. В американском вестерне «Ровно в полдень» все наоборот: маршала Кейна предают почти все жители города, оставляя его одного сражаться с четырьмя бандитами. Это индивидуальное предательство, и у каждого жителя свои личные мотивы.

Это же относится к мифу врага. В советском кино враг или пришел из‐за границы, или получил оттуда задание, или принадлежит к побежденным классам. В «Путевке в жизнь» это бандит Жиган, представитель криминального мира дореволюционной России. В «Аэрограде» это японские самураи и русские староверы. В «Подвиге разведчика» это советский офицер, перешедший на сторону немцев. В «Цирке» это немецкий капиталист Кнейшиц. В американском кино образ врага в сильной степени зависит от эпохи. В десятилетие 1946–1956 возникает удивительное сходство между врагами из советских и американских фильмов. И там, и тут враг – это интеллектуал, приехавший из Европы, или побывавший там, или близко связанный с европейской культурой. Иногда это еврей, иногда атеист, иногда оба в одном лице.

В советском и американском кино, как говорила Майя, «сходные мотивы располагались веером, в разных направлениях». Именно поэтому в каждом случае сравнение фильмов происходило по разным параметрам. Это могло быть сходство фабул, например, смена идеологии в паре «Ниночка» – «Цирк» или колонизация в паре «Рожденные Севером» – «Аэроград». Это могло быть видимое отсутствие идеологии в двух сказках – «Волшебник страны Оз» и «Золушка». Общей темой могла быть роль наследственности и среды в воспитании подростков (nature vs. nurture) в фильмах «Город мальчиков» и «Путевка в жизнь». Фильмы могло объединять или разъединять соотношение между частной жизнью бизнеса и большой политикой вокруг в паре «Магазин за углом» – «Мечта». Их могло объединять или разъединять разное понимание вражды и дружбы между странами, как в фильмах эпохи холодной войны «Берлинский экспресс» и «Встреча на Эльбе».

Две сказки: «Волшебник страны Оз», 1939 – «Золушка», 1947 61

С конца 1920‐х началось постепенное возведение «железного занавеса» (практически с обеих сторон), что не мешало «нам» добывать у «них» полезные вещи, давая им другие названия. Автомобиль «форд» стал «Эмкой»; Пиноккио превратился в Буратино; фильм Джона Форда «Потерянный патруль»62 Михаил Ромм по указанию Сталина превратил в не менее увлекательный фильм «Тринадцать»63; а книгу Лаймена Фрэнка Баума 1900 года «Чудесный волшебник страны Оз» Александр Волков, школьный учитель, а позднее доцент кафедры высшей математики, издал по-русски под своей фамилией, без ссылки на оригинал, под названием «Волшебник Изумрудного города»64.

Надо отдать должное Волкову – некоторые изменения он внес. Собачка Тото стала Тотошкой. Дороти стала Элли (хотя тоже из Канзаса). Она больше не сирота, дядя и тетя превратились в папу и маму. Волшебник-обманщик Оз стал Гудвином, который оказался бывшим соседом Элли. В конце Гудвин возвращается в Канзас, и Элли видит его выступающим в цирке. Злых ведьм по-прежнему две, но единственная добрая фея Баума раздвоилась, теперь это Виллина и Стелла.

Лаймен Фрэнк Баум (1856–1919) родился в городке Читтенаго, штат Нью-Йорк. Был актером, журналистом, разводил кур, женился на феминистке. Свою знаменитую книгу, созданную в соавторстве с иллюстратором Уильямом Денслоу, он издал в 1900 году, после чего написал еще много других книг, где действие тоже происходит в стране Оз. Название страны, как он объяснил позднее, произошло от этикетки одного из его каталожных ящиков: O–Z.

Баум вырос в религиозной методистской семье, и суровая протестантская этика чувствуется с самых первых страниц его книги. Дядя Джон и тетушка Эм

никогда не улыбались. Когда Дороти впервые пришла к ней, тетушка была поражена смехом ребенка. Она вскрикивала и прижимала руку к сердцу всякий раз, когда слышала веселый голос Дороти. Она смотрела на девочку с удивлением: где она нашла что-то, над чем можно смеяться?65

Начиная с 1900 года главную книгу Баума бесконечно анализировали, находя в ней прототипы («Алиса в стране чудес»), личные воспоминания (Чикагская Всемирная выставка 1893 года), феминизм жены и многое другое. Социологи решили, что Scarecrow (пугало) символизирует американского фермера, Tin Man (жестяной человек) – рабочего сталелитейной промышленности, а Cowardly Lion (трусливый лев) – демократа Уильяма Дженнингса Брайана. Очевидно, что Волков ничего похожего не имел в виду и политических намеков себе не позволял.

Фильм «Волшебник страны Оз» сохраняет основной сюжет книги Баума, упростив его для полуторачасового фильма. Фильм сохраняет и протестантский дух, но, в соответствии с нормами двадцатого века, делает его намного веселее. На ферме тетушки Эм

все было одинакового серого цвета, – писал Баум в 1900 году. – Когда-то дом был покрашен, но краска потрескалась от солнца, дожди ее смыли, и теперь дом стал таким же скучным и серым, как все остальное66.

Радость Дороти от возвращения в такой дом, где к тому же никто не улыбается, кажется не очень правдоподобной. В фильме черно-белые эпизоды подкрашены сепией, а в самом конце, когда Дороти приходит в себя, ей улыбаются все родственники и друзья.

«Волшебника страны Оз» несколько раз причисляли к «величайшим фильмам всех времен и народов». Он входит в постоянную коллекцию Библиотеки Конгресса США. Для этого есть основания. Его иногда называют «первым цветным фильмом», что, конечно, ошибка: первые цветные фильмы стали появляться в самом начале ХX века. Но качество цвета в этом фильме поражает даже сегодня, и заслуга в этом принадлежит компании Technicolor. В целом сочетание сценария, режиссуры, актеров, новаторских спецэффектов и музыки вполне оправдывает выдвижение его на шесть «Оскаров», включая «лучший фильм». Правда, получил он только три: за музыку, за песню и за несовершеннолетнюю актрису Джуди Гарленд.

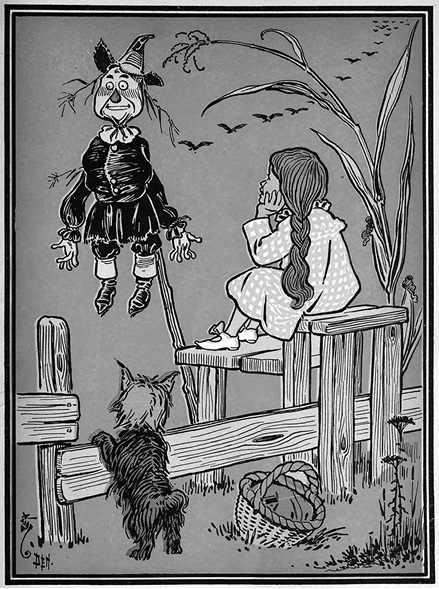

Судя по иллюстрациям Уильяма Денслоу, Дороти в книге Баума гораздо ближе по возрасту к героине «Алисы в Стране Чудес», чем к семнадцатилетней Джуди Гарленд в фильме.

«Оскар» за лучший фильм достался другому цветному фильму этой же студии, «Унесенные ветром»67. Режиссер «Волшебника» – Виктор Флеминг. Режиссер «Унесенных» – тоже Виктор Флеминг. История запутанная. Когда в «Волшебнике» оставалось доснять только черно-белые кадры (позднее тонированные сепией), у режиссера «Унесенных» Джорджа Кьюкора начались конфликты с продюсером и актерами. Продюсер «Унесенных» Дэвид Селзник попросил Флеминга помочь. Тот, в свою очередь, попросил своего друга, режиссера Кинга Видора, помочь с оставшимися кадрами. Кинг Видор отказался от авторства, считая, что его вклад слишком скромен, а Селзник отказался упоминать Кьюкора. В результате Флеминг проиграл соревнование на главного «Оскара» самому себе.

Фильм «Волшебник» дает еще бо́льшие возможности для политических интерпретаций, чем книга Баума. Одни видят в фильме прославление Рузвельта и его «Нового курса». Черно-белые кадры фермы на Среднем Западе можно рассматривать как символ экономической депрессии, а сияющий Изумрудный город – как результат «Нового курса». Поскольку противники Рузвельта обвиняли его в «социализме», тот факт, что автором текстов песен и части диалогов фильма был социалист Эдгар Харбург, давал дополнительные аргументы для такой интерпретации.

А можно и наоборот – в образе Волшебника увидеть сатирическое изображение Рузвельта. Дороти и ее друзья поняли, что кажущийся могущественным Волшебник – это просто не очень ловкий фокусник, и назвали его словом humbug (жулик, обманщик). Он согласился, добавив: «Вообще-то я хороший человек, просто плохой волшебник»68. Интересно, что консервативный журналист Генри Луис Менкен (к нему мы еще вернемся в связи с холодной войной) публично называл Рузвельта тем же самым словом humbug, так что такая интерпретация тоже имеет основания69.

Была ли «Золушка» ответом на «Волшебника»? Интересно, что первоначально фильм тоже должен был быть цветным, а цветную пленку тогда давали только для важных фильмов. Об этом вспоминала исполнительница роли Золушки: «Акимов даже все эскизы делал в цвете. Большаков70 с этим согласился. Но режиссеры испугались дополнительных трудностей и отказались от цвета»71. Были ли режиссеры «Золушки» Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро знакомы с американским фильмом? Вполне возможно, но их мотивом, скорее всего, была сказка. Если представить себе жизнь в СССР в послевоенные 1940‐е, то потребность в сказке становится понятной.

Реальность тех дней была совсем не похожа на сказку:

В 1947 году в СССР умерло 508 тысяч детей в возрасте до одного года. Колхозницы воровали хлеб с полей, собирали колоски. Законы ужесточились. По официальным данным, в конце 1948 года за подобные «кражи» в местах заключения содержалось 23 790 матерей, вместе с которыми за колючей проволокой отбывали «срок» малолетние дети. По стране прокатилась волна нищенства, которое достигло невиданных прежде размеров. По самым приблизительным подсчетам, число нищих составило 2–3 миллиона человек72.

Для многих писателей и кинематографистов сказка в эти годы стала спасительным жанром, позволяющим уйти в мир, где категории добра и зла показаны как вечные и неизменные73. Неудивительно, что сказка была излюбленным мотивом совместного творчества Кошеверовой и Шапиро. В 1944 году они поставили фильм-сказку «Черевички» по Гоголю, а позднее, в 1963‐м, ставший популярным «Каин XVIII». У этой пары режиссеров постепенно сложилась своя команда. Сценаристом часто был Евгений Шварц. Художником – Николай Акимов, режиссер, сценограф, книжный график, педагог, а также бывший муж Кошеверовой, они расстались в 1934 году, но продолжали сотрудничать. В их фильмах снимались известные артисты. В «Золушке» участвовали Эраст Гарин, Фаина Раневская, Василий Меркурьев, Сергей Филиппов, а главную роль исполняла знаменитая травести Янина Жеймо, которой к началу съемок было 37 лет. Глядя на экран, в это невозможно поверить.

В уже упомянутых воспоминаниях Янины Жеймо есть драматический эпизод ее спора с Евгением Шварцем. Советская актриса не может понять, почему ее героиня безропотно соглашается втиснуть ногу сводной сестры в хрустальную туфельку. Нашим детям, говорит она, «будет непонятно, почему Золушка, когда ее бьют по одной щеке, безропотно подставляет другую. Почему она не борется? Не протестует?». Шварц не согласен. Начинается съемка. «Сейчас или никогда!» – решает актриса и вместо слов «Хорошо, матушка, я попробую» произносит: «Ни за что!». «Раневская, – продолжает Жеймо, – которая идеально вошла в образ, настолько возмутилась моей наглостью, что от ярости буквально завизжала: „Если ты сейчас же не наденешь туфельку Анне, то я… я… выгоню из дома твоего отца!“» Теперь сцена устраивала Янину – Золушка приносила себя в жертву, спасая отца. Евгений Шварц сделал вид, что так и задумано. А великая Фаина Раневская дала наглядный урок системы Станиславского, показав, как актер должен вести себя «в предлагаемых обстоятельствах»74.

Что общего у этих двух фильмов? Оба начинаются с пролога со сходным текстом – старая сказка и сегодня учит нас добру. Это можно рассматривать как еще один аргумент в пользу того, что советский фильм находится в диалоге с американским. «Волшебник» напоминает зрителю о книге Баума, а «Золушка» отсылает зрителя на много веков назад. У Баума тоже есть пролог, где, в частности, сказано: «Книга написана для сегодняшних детей. Это модернизированная сказка, в которой чудеса и радости сохранены, а страдания и кошмары исключены». В обоих фильмах страдания и кошмары тоже в значительной степени исключены.

Героини обоих фильмов – сироты. Каждая поет о своей мечте уйти из серой обыденной жизни. Разница в том, что Золушка с самого начала находится в сказке и остается в ней до конца. Еще до волшебного превращения в принцессу она разговаривает с кухонными предметами, а они ей отвечают. А Дороти мы встречаем на ферме в штате Огайо, оттуда она уходит в сказку, а потом возвращается назад. В книге Баума Дороти говорит просто: «Я так рада вернуться домой». В фильме эмоции по поводу возвращения домой значительно усилены.

The Wizard of OZ, 1939

В течение сорока лет эта сказка верно служила тем, кто молод сердцем. Мы посвящаем этот фильм тем, кто сохранил верность сказке, и всем тем, кто молод сердцем.

«Золушка», 1947

Пролог.

The Wizard of OZ, 1939

Дороти: Там, где радуга встала в вышине,

В той стране я летала в детском забытом сне.

Светят радугой птицы той страны,

И что решится тебе присниться – сбудутся сны.

(Пер. А. А. Мигдала)

«Золушка», 1947

Золушка: Хочу, хочу, чтобы счастье вдруг пришло ко мне. Мне так надоело делать самой себе подарки ко дню рождения и на праздники. Добрые люди, где же вы?

The Wizard of OZ, 1939

Туфельки от доброй ведьмы.

«Золушка», 1947

Туфельки от мальчика-пажа.

Дороти (со слезами): Я дома, дома, это моя комната, и вы все здесь, и я больше никогда, никогда не покину вас! Потому что я всех вас люблю, потому что нет ничего лучше родного дома!

Звучит финальная патетическая музыка композитора Гарольда Арлена75.

Сюжет в обоих фильмах связан с туфельками – хрустальными туфельками Золушки (как в сказке Перро) и рубиновыми туфельками (ruby slippers) Дороти. И у Баума, и у Волкова это были «серебряные башмачки» (silver shoes). Я подозреваю, что в фильме туфельки стали рубиновыми по настоянию художника – на фоне желтых кирпичей, по которым шагает Дороти, серебряные бы совсем не смотрелись.

Как и в книге Баума, в фильме две злые ведьмы и одна добрая фея. Когда унесенный ураганом дом Дороти приземляется в стране Оз, он падает на одну из злых сестер, ведьму Востока, и убивает ее. Перефразируя Толстого, можно было бы сказать, что все Добрые феи добры одинаково, а каждая Злая фея зла по-своему.

Ведьма Запада из «Волшебника» – настоящее сказочное страшилище, а Злая мачеха из «Золушки», в отличие от всех остальных персонажей, полностью выпадает из сказочного мира. Раневская создает понятный советскому зрителю образ самоуверенной скандалистки из коммунальной квартиры76. «А еще корону надел!» – злобно кричит она королю – реплика, в которой нельзя не увидеть почерк Шварца. И конечно, его почерк нельзя не заметить в диалоге мачехи с солдатом, который ищет принцессу, потерявшую хрустальную туфельку.

Смешение сказочного сюжета с советским бытовым языком – классический прием Шварца. Его можно найти практически во всех его пьесах.

В самом конце сходство между фильмами кончается, сюжеты расходятся в противоположные стороны. Дороти убегает из сказки и возвращается домой, в обычную жизнь. Последняя фраза фильма There is no place like home («Нет ничего лучше родного дома») давно стала мемом в американской культуре. Зрителю, читавшему Толстого, это возвращение домой может напомнить «Войну и мир». Что-то похожее испытывает Пьер Безухов после освобождения из французского плена:

Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда-то поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаза, а только смотреть перед собой.

The Wizard of OZ, 1939

Добрая ведьма: Вы добрая ведьма?

Дороти: Я вообще не ведьма!

Добрая ведьма: А я ведьма.

Дороти: Прошу прощения, я никогда не слышала, что ведьмы бывают красивыми.

«Золушка», 1947

Добрая фея: Хочешь поехать на бал?

Золушка: Да, крестная, очень, но я не могу.

Добрая фея: Не спорь, не спорь, ты поедешь туда. Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь.

The Wizard of OZ, 1939

Злая ведьма хочет похитить туфельки.

«Золушка», 1947

Злая мачеха (солдату): Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек. Зовите короля! Я вам буду очень благодарна! Ну! Вы понимаете меня? Озолочу!

Солдат: Без примерки нельзя!

Злая мачеха (первой дочери): Подожми большой палец.

Злая мачеха (второй дочери): Подожми пятку.

Злая мачеха (солдату): У вас нет других размеров?

The Wizard of OZ, 1939

There is no place like home!

Нет ничего лучше родного дома!

«Золушка», 1947

Король: Обожаю, обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец.

И в книге Баума, и в фильме Флеминга, и в романе Толстого можно увидеть отголоски протестантства: простая черно-белая жизнь на ферме лучше цветной, но фиктивной; надо верить сердцу, а не лжепророкам; не надо напрягать зрение, глядя куда-то «за радугу», потому что искомое у тебя под ногами.

В отличие от «Волшебника», сюжет «Золушки» остается в пространстве сказки.

Король: Ну вот, друзья, мы и добрались до полного счастья. Все счастливы, кроме старухи-лесничихи. Ну она, знаете, сама виновата. Связи связями, но надо же в конце концов и совесть иметь. Когда-нибудь спросят: а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой и сердце справедливым.

Счастье теперь возможно, потому что Злая мачеха, единственный персонаж из реальной жизни, изгнана из королевства. Последняя фраза монолога еще раз подтверждает, что сказка не кончилась: «Обожаю, обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец!».

В этот момент жизнь врывается в пространство сказки, и на экране, опровергая короля и вполне в стиле Евгения Шварца, появляется слово «КОНЕЦ». Можно предположить, что для советского зрителя 1947 года это слово было вдвойне печальным: кончался замечательный фильм, и надо было возвращаться в трудную послевоенную жизнь.