Владимир Кучин

Древнее мореплавание и морская торговля. Популярная история

«Троянский же поход следует признать самым важным из всех происходивших ранее, но уступающим теперешним походам, если опять-таки верить поэмам Гомера, хотя Гомер как поэт, вероятно, приукрасил и преувеличил это событие, но все же поход представляется довольно незначительным. Действительно, поэт называет 1200 кораблей; на кораблях беотийцев, он говорит, было по 120 человек матросов, а на кораблях Филоктета – по 505. Поэт, видимо, выбирает самые большие и самые маленькие корабли. О величине других, во всяком случае в „Списке кораблей“, Гомер не упоминает. На то, что все люди на кораблях были и воинами и гребцами, поэт ясно указывает при описании кораблей Филоктета. Действительно, всех гребцов он называет лучниками. Невероятно также, чтобы на кораблях были, кроме гребцов, какие-либо лишние люди, исключая царей и знатнейших вождей, тем более что воинам приходилось переплывать море с военным снаряжением. К тому же у кораблей не было верхней палубы, и строились они по стародавнему обычаю скорее на манер разбойничьих судов. Во всяком случае (если взять среднее число людей на самых больших и самых малых кораблях), очевидно, в поход отправилось не так уж много ахейцев, особенно если иметь в виду, что они были посланы совместно всей Элладой.»

Можно предположить, что римские торговые суда в основном были невелики. Цицерон [25] представляет те, которые могут перевозить две тысячи амфор, или около шестидесяти тонн, как очень большие. Однако иногда строились огромные корабли – одним из самых замечательных по размеру был корабль египетского царя Птолемея (см. далее).

О небольших размерах греческих и римских торговых кораблей можно судить по тому, что они зимой часто хранились в порту на берегу, и при необходимости перевозились по суше из водоема в водоем. Иногда торговые корабли изготавливали таким образом, чтобы их можно было легко и быстро разобрать на части и при необходимости быстро собрать. Эта традиция сохранялась на торговых флотах европейских стран до 17-го века, когда в трюмах крупных парусных судов, идущих в Америку, либо Вест-Индию, везли разобранный баркас – пинас. Грузоподъемность пинаса обычно составляла около 20 тонн, он собирался при необходимости, и использовался для каботажного плавания.

Главным офицером на торговых судах в времена, которые мы обсуждаем, был лоцман. Лоцман должен был знать, как правильно управлять парусами и рулем, знать направления ветра, преимущественно дующего в данной местности по временам года, знать гавани в пределах акватории, знать расположение подводных мелей и скал, а также разбираться в прокладке курса по небесным светилам. Греки были далеко позади финикийцев во многих областях морских знаний. Мы говорили, что достаточно давно финикийские мореплаватели стали вести прокладку курса по созвездию Малой Медведицы, в то время как греки продолжали прокладывать курс по созвездию Большой Медведицы. Обычной практикой в те времена было выходить в море с восходом солнца, завершать плавание в этот день с закатом солнца, а ночь проводить у берега на якоре. Ночью лоцман проводил наблюдение на небе нескольких ярких звезд с целью предсказания погоды, обычно это были Арктур, Сириус, Орион, Кастор и Поллукс. Во времена Гомера греки знали только четыре основных ветра, и не обладали искусством морской навигации на дистанциях небольшой протяженности с использованием промежуточных румбов.

Даже много позднее, в манускрипте «Перипл Эритрейского моря» [26], вероятно написанном около 90 года, упоминаются только восемь ветров. Эти ветра в точности повторяют те, которые изображены на восьми гранях башни ветров в Афинах, а именно:

северный – Борей,

северо-восточный – Кекий,

восточный – Апелиот,

юго-восточный – Эвр,

южный – Нот,

юго-западный – Липс,

западный – Зефир,

северо-западный – Скирон.

Вторым после лоцмана на торговом судне был его помощник. Он выполнял указания лоцмана, руководил работами на парусах, следил за обстановкой в море по курсу, и мог управлять рулем. Кроме того, на торговом судне были гребцы, вероятно руководил гребцами второй помощник лоцмана, который сегодня называется боцман. Слаженную работу гребцов в плавании обеспечивали подачей команд, это дело поручалось специальному человеку с сильным голосом и хорошим чувством ритма. Этот же человек – своеобразный дирижер оркестра гребцов – подавал команды, по приказу лоцмана, при плавании ночью, в сложных условиях, и при необходимости снять корабль с мели, либо в непогоду отвести его от препятствий по курсу. Кроме того, на торговом судне с очень ранних времен были люди, в обязанности которых входило готовить еду и вести судовую документацию.

Обычный дневной пробег древнего торгового корабля составлял пятьсот греческих стадий или около пятидесяти миль. Если корабль продолжал движение ночью, то можно считать, что он проходил за сутки около тысячи стадий, но обычно ночью торговое плавание не велось, ввиду его опасности.

Эгейские древние мореплаватели

Автор рассказал о достижениях в мореплавании народов, известных нам по трудам древних историков: о греках, финикийцах, египтянах, евреях, но он отступил от хронологии, так как были в древние времена в Средиземном море и другие мореплаватели – эгейцы, появившиеся на просторах моря в 3000 году до р.Х. и пропавшие в 1400 году до р. Х. И пришло время о них рассказать.

Понятие «греческая культура» в настоящее время в исторической науке содержит смысл более географический, чем национальный. Причина в том, что на греческих островах в Средиземном море, и на территории современной Греции сменилось несколько цивилизаций, и мы имеем документальные свидетельства только о последней из них, а предыдущие цивилизации нам известны благодаря достижениям археологии в 19—20 веках.

Историки закрепили географический признак указанных культур термином «Эгейская цивилизация», то есть цивилизация на островах и берегах Эгейского моря.

Особенно заметный прирост населения наблюдался в это время в центральной островной зоне Эгейского бассейна. Как показали археологические исследования, проведенные в конце 20-го века, до начала 3-го тысячелетия до р.Х. в центральном Эгейском бассейне была заселена только пятая часть островных территорий. За последующую тысячу лет были заселены почти все острова. Переселиться с материка на остров возможно только на большой лодке, либо судне морского класса. Историки [52] и археологи утверждают, что настоящие морские суда, вначале весельные, а впоследствии и парусные, впервые появились в Эгейском море именно в 3-м тысячелетии. Правда, насколько можно судить по еще очень незначительному количеству находок предметов восточного импорта, датируемых указанным временем, морские вылазки с островов на юг – в Египет, и на восток в Финикию тогда носили эпизодический характер.

Кикладские острова

О конструкции эгейских кораблей того времени, в частности кикладских, с Кикладских островов, мы можем судить по глиняным и свинцовым моделям судов, найденных в могилах, и по рисункам кораблей на «кикладских сковородках». Например, на «сковородке» из некрополя Халандриани с острова Сирос, сделанной до 2200 года до р.Х., изображен корабль, по конструкции весьма похожий на подошву сандалии с высоким задником (форштевнем). Дно у корабля плоское, нос наклонный, мачты нет. Корабль плывет по барашкам волн, за кормой корабля изображен дельфин – если принять, что рисунок пропорционален, то длина этого корабля составляет не менее 15 метров. Сковородка с Сироса храниться в Национальном музее в Афинах, а корабль на ней изображенный, – самое древнее европейское изображение корабля.

Фукидид утверждал, что карийцы, жившие в далекие времена на Кикладских островах занимались морским разбоем – были пиратами. Читаем у Фукитида [24]:

«Нападая на неукрепленные города, состоящие из отдельных селений, они грабили их и большей частью таким путем добывали себе средства к жизни. Тогда занятие это еще не считалось постыдным, скорее, приносило даже некоторую славу».

Описанный выше корабль вполне подходил для решения пиратских задач. Эгейская культура на Кикладских островах пропала на рубеже 2200 года до р.Х. так же стремительно, как она там появилась в 3000 году до р. Х. Численность населения островов резко упала, и причина этого явления неизвестна.

Минойская цивилизация на Крите

На острове Крит с 1900 года вел раскопки британский археолог Артур Эванс, и его усилиями была открыта «минойская» цивилизация. Время существования этой цивилизации определяют как 2700—1400 годы до р.Х.

В начальные годы развитие на Крите минойской цивилизации шло достаточно изолировано от соседей. В древности море не столько соединяло Крит с другими средиземноморскими странами, сколько отделяло его от них. Причина этого явления кроется в географии. Дело в том, что Критское море, омывающее остров с севера, отличается неспокойным нравом. Сильные штормы на нем случаются не только зимой, но летом. Одновременно с этим на Крите с севера мало закрытых гаваней, в которых можно встать на якорь, не опасаясь штормового северного ветра. Расстояние в 100 километров, отделяющее Крит с севера от Кикладских островов, с северо-запада от Пелопоннеса и с востока от Родоса, долгое время было практически непреодолимо для эгейских кораблей, того класса, который мы видим на кикладских сковородках.

При этом минойская цивилизация была морской. Читаем у Фукитида о царе Миносе [24]:

«Минос, – согласно преданию, раньше всех завел флот, овладел большей частью Эгейского моря, утвердил свою гегемонию над Кикладскими островами и первый вывел на них колонии. Прежние жители Киклад, карийцы, были изгнаны на их место посажены критяне, управлявшиеся сыновьями Миноса. Укрепившись на море, Минос повел борьбу с пиратством, препятствовавшем торговле, и сокращавшем его доходы. Минос старался, насколько это было в его силах, уничтожить на море пиратство, чтобы там вернее получать доходы».

Вероятно, первыми мореплавателями на Крите были жители Киклад, о чем можно судить по найденных на северном побережье Крита характерных кикладских товарах – «сковородках», глиняных сосудах, бронзовых кинжалах. Находки кикладских изделий на Крите датируются 2500—2200 годами до р.Х. и совпадают с временем уменьшения населения на Кикладских островах, что наводит на мысль, о массовом переселении кикладцев на Крит.

С 2000 года до р.Х. на Крите у мореплавателей и рыбаков появились корабли нового типа. Мы можем изучить конструкции этих кораблей по найденным на каменным печатям, глиняным игрушкам, рисункам на глиняной посуде, по в сюжетам сцен на золотых перстнях [53].

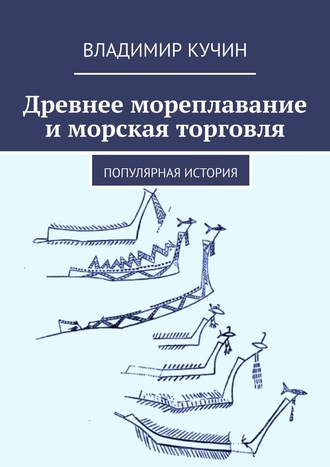

Корабли кикладского типа продолжали использоваться критскими рыбаками, но их отличительной особенностью стал острый шпиль с наколотой фигуркой рыбы и длинным узким вымпелом. На обложке нашей книги показаны образцы таких кораблей – рисунки [53] сделаны археологами экспедиции Эванса при раскопках дворцового комплекса на Крите.

Перевозку грузов по морю критяне – минойцы осуществляли на одномачтовых парусных кораблях с высокими дощатыми бортами. Набор досок на борту был вертикальный, мачта крепилась к корпусу шестью толстыми канатами, на носу корабля была конструкция, напоминающая полувертикальный бушприт с горизонтальным гафелем. Возможно на этом гафеле при необходимости находился впередсмотрящий.

Парус на минойском корабле крепился к верхней части мачты и одной низкоустановленной горизонтальной рее. Форма паруса была близка к треугольной. На рисунках мы находим два типа парусов – сделанные из одного полотна, вероятно кожи, и сплетенные в виде циновки – вероятно из тростника.

Мореплавание у минойцев нашло свое отражение в критском линейном письме А в виде 3-х знаков: «знак руля», «знак корабля», «знак крылатой женщины с якорем». При этом этот якорь с двумя лапами, отображенный на минойском письменном знаке, имел вполне современную форму, в то время как у греков, отправившихся за золотым руном через 600 лет, как мы писали выше, не было якоря такой конструкции, а само изобретение двулапого якоря греки приписывали Анахарсису, жившему через 1100 лет (см. выше).

К 1700 году до р.Х., вероятно, у минойцев уже появились новые конструкции кораблей, у которых была одна мачта, низкая рея, а трапецеидальный кожаный парус мог подвязываться своими нижними углами к рее в разных точках. Это обеспечивало уменьшение эффективной площади паруса и изменение вектора его тяги, относительно оси судна. На этом корабле с каждого борта были места для 8 гребцов. Подобная 16-весельная парусная галера вполне могла преодолеть расстояние в 300 км по морю от Крита до Египта.

К 1450 году до р.Х. одномачтовые парусные корабли минойцев достигали в длину 25—30 метров, на корме крепился один руль, на основной борт мог быть набит решетчатый фальшборт, на носу и корме на уровне выше фальшборта располагались носовой и кормовой мостики с ограждением. Корабль мог быть оборудован низкой каютой для перевозки пассажиров. Подобные корабли бороздили европейские воды в 10—12 веках.

Контакты минойцев с египтянами, гибель минойской цивилизации

Как минимум с 2000 года до р.Х. минойцы стали поддерживать морские контакты с египтянами [54]. В дворце в Кноссе была найдена крышка к вазе из египетского алебастра с надписью «Бог благой Свесер-ни-Ра, сын Ра-Хиан». Хиан – один из двух выдающихся царей гиксосов, властвовавших 1700 году до р.Х. в Египте. Там же найдены египетские скарабеи (фигурки жука) с именем Ти – любимой жены фараона Аменхотепа, жившего около 1500 года до р.Х.

В Египте также имеются свидетельства контактов с минойцами. К времени Среднего царства, к 2000 году до р.Х., относится надпись, на которой указано, что царский казначей называет себя «укрощающем Хауинебу», а писец сообщает, что вписал Хауинебу в летописи. Хауинебу – это жители Крита. К этому же времени относятся захоронения 12-й династии, правившей в 2000—1785 годах до р. Х. В этих захоронениях найдены обломки глиняных сосудов имеющих характерный цветной линейчатый орнамент стиля «Камарес», названного так по пещере в Центральном Крите, где такие изделия были впервые обнаружены [55]. Это свидетельствует о том, что в те времена высокохудожественные глиняные сосуды экспортировались морем с Крита в Египет.

На египетском памятнике времен фараона Тутмоса III и царицы Хатшепсут, правивших после 1490 года до р.Х. (см. выше), изображены в том числе данники из страны Кефтиу – т.е. с Крита. Один из данников имеет характерный профиль и разрез глаз, подобный профилям людей с росписей в Кносском дворце на Крите. В руке он держит дар – критскую вазу с серебряной головой быка. В одном из текстов, времен Тутмоса III, сообщается, что египетская армия рубит лес для строительства кораблей в горах Ливана, а доставляют его в Египет на кораблях Кефтиу – Крита.

Приблизительно в это время – около 1450 года до р.Х. великолепный Кносский дворец на Крите был сожжен, и в течении 100 лет минойская цивилизация медленно угасала, пока вообще не прекратила свое существование. Наиболее вероятно, что этот варварский акт сожжения дворца в Кноссе совершили греки – ахейцы с Пелопоннеса – будущие героические спартанцы, а в те времена воинственные жестокие, полудикие племена. Многие достижения минойцев исчезли безвозвратно. Критская цивилизация частично сохранилось в Микенах – городе на севере Пелопонесса, но и микенская цивилизация просуществовала недолго – около 1200 года до р.Х. с Балкан на территорию континентальной Греции вторглись еще более дикие племена дорийцев. Остатки крито-микенской цивилизации были окончательно уничтожены. В Греции наступили «темные времена», из которых эллины выбрались через 300 лет.

Греческая колонизация Средиземноморья

Конструкция кораблей ахейцев по Гомеру

Мы уже подробно говорили о путешествии аргонавтов в Колхиду и прежде чем говорить о теме раздела, коротко остановимся на другом произведении Гомера, посвященном Троянской войне – «Илиаде» [8]. Год падения Трои историки оценивали по-разному. Эратосфен, изучавший в Александрии произведения Гомера, называл 1189 год до р.Х., другие древние историки называли другие годы, в настоящее время большинство исследователей считают что это событие было до 1260 года до р.Х. [56].

В поэме Гомера нас интересуют сведения о конструкции судов ахейцев, рассеянные автором в своем художественном тексте.

Численность ахейского флота превышала 1200 кораблей. Все корабли, за одним исключением, Гомер называет «черными» и «черноносыми».

(Здесь и далее в этом разделе оригинальные термины Гомера даны в кавычках).

Указания на такой цвет кораблей нет, но в тексте упоминается «черная смола» – с ней сравнивается грозовая туча. Возможно, черные корабли приобрели свой цвет ввиду того, что были пропитаны черной смолой. Только у Одиссея было 12 «красноносых» кораблей. Причина такого цвета неизвестна.

Корабли ахейцев были изготовлены из корабельной сосны, которую ссекали острыми секирами вкруг в высоких горах. Оттуда вниз по дороге жестокобугристой тянули «мачты огромные» и «брус корабельный». Это означает, что брус прямо в горах обсекали «мастера древоделы». В своей работе они применяли «снур правильный» – натянутый веревочный уровень. Корабельных мастеров Гомер уважительно называет «умными зодчиями».

Корабли ахейцев были «широкими», корпус имел «киль», конструктивно переходивший в нос, а также «корму», оборудованную «хвостовым гребнем». На корме имелась высокая палуба – «кормовой помост», на котором во время движения судна располагались «корабельщики», управлявшие «кормилом» – рулевым веслом. На «кормовой помост», можно было подняться по лестнице – «скамье семистопной». Это указание позволяет определить высоту «кормового помоста» над уровнем борта – около 2-х метров. Следовательно корпус корабля имел среднюю геометрическую высоту около 5 метров.

Мачты, изготовленные из единого дерева без стеньги, подвязанной веревочным вулингом, у кораблей ахейцев были съемными, они вставлялись в специальное «гнездо». К корпусу корабля и к мачте привязывалась рея – «шест корабельный». Шест был составной – сколоченный, самый большой имел в длину 22 локтя – около 10 метров, что позволяет представить и ширину стандартного судна ахейцев – не более 10 метров.

Паруса на кораблях были «белые», их можно было опустить и сложить на палубе. Количество парусов было не менее 3-х, так как Гомер применяет термин «средний парус». Мачта, вставленная в гнездо крепилась на «канатах». У берега корабли стояли либо у пирса – «пристанища», привязанные «причалами» – швартовами, либо на свободной воде – «высоко». Во втором случае, впрочем, как и в первом на дно бросались «котвы» – вероятно привязанные канатами корзины с грузом – камнями.

Для «гребцов» и пассажиров на кораблях имелись места для сидения – «скамьи». На «легком корабле», которым управлял Одиссей, было «двадцать гребцов», следовательно такое судно было двадцативесельным. Гомер для характеристики кораблей применяет термин «обоюдовесельные», то есть у Одиссея на каждом борту на его «легком» «красноносом» корабле было по 10 весел. Самые большие корабли были у Филоктета – с «пятьдесятью сильными гребцами» – пятидесятивесельные, по двадцать пять весел на каждом борту. Длина такого корабля должны была составлять не менее 70 метров.

Можно оценить регистровый тоннаж крупнейшего корабля ахейцев, которым управлял Филоктет. При геометрическом размере 70х10х5 метров он составляет около 600 регистровых тонн. Тоннаж «легкого» корабля Одиссея составляет около 15 тонн. Обычные корабли ахейцев, например, 50 кораблей Ахиллеса имели тоннаж около 200 тонн.

Для определения самого большого корабля Гомер применяет термин «корабль стоскамейный» – судя по этому скамьи для гребцов и пассажиров могли быть раздельными На кораблях «восседали» – сидели на скамьях «дружины» – воины. Обычно воинов в дружине на одном корабле было «сто и двадцать».

Таким образом, на одном корабле ахейцев в среднем находились 30 гребцов, 120 воинов, и некоторое количество профессиональных моряков – «корабельщиков». Все гребцы принимали участие в боевых действиях в качестве лучников, корабельщики к боевым действиям не привлекались.

При длительной стоянке ахейцы вытаскивали свои корабли на «покатую сушу» – берег, для чего на песке «подкатывали» «огромные бревна» – катки – а на берегу прокапывали «рвы». В «рвах» судно крепилось «подпорами» в вертикальном положении. Нет никаких указаний не технологию вытаскивания судов, имевших вес не менее 150 тонн, на сушу. На покатом берегу, с использованием катков, можно оценить усилие, необходимое для этого в 18 тонн. На каждого из 150 воинов и гребцов, при ручной тяге в этом случае приходится по 120 кг тягового усилия – величина вполне реальная, но большая. Для выполнения этой работы требовались сильные мужчины. И такие мужчины были в армии ахейцев.

Подводя итоги изучения поэмы Гомера с точки зрения мореплавания и мы с уверенностью можем утверждать, что сведения Гомера вполне правдоподобны.

Географическое дополнение от автора

С времен Гомера – с 9-го века до р.Х. – до времен Геродота – до 5-го века до р.Х. – греки, жившие на островах Эгейского моря и на западном побережье Малой Азии, морским путем колонизировали многие берега и острова в центральной и западной части Средиземного моря.

Отмечу, что название «Азия» очень древнее, мнемонически в виде «Азиатия» оно существовало во времена Микен, т.е. до 1200 года до р. Х. Это стало понятно после дешифровки глиняных табличек из Микен, с текстами на линейном письме Б, выполненной Майклом Вестрисом и Джоном Чедвиком в 1952 году. Посмотрим на текст одной из расшифрованных табличек [57]:

«PY Ae134 (Plate 2 (b); Documents, no. 31)

Ke-ro-wo po-me, a-si-ja-ti-ja o-pi ta-ra-ma- (ta) -o qe-to-ro-po-pi o-ro-me-no MAN I (pic)

Kerowos the shepherd at (the place) Asiatia watching over the cattle of (the man) Thalamatas»

Табличка содержит слоговый текст, написанный по-английски, а также пиктограмму (ЧЕЛОВЕК). Перевод этой таблички (см. ниже) на русский содержит название места, где пастух Керовос смотрит за скотом Таламантаса – Азиатия. В данном случае мы имеем два вполне греческих имени и название местности – Азиатия – Азия.

«Керовос пастух в Азиатии, присматривающий за скотом (человека) Таламантаса.»

Перейдем к морским достижениям греков в обозначенный период.