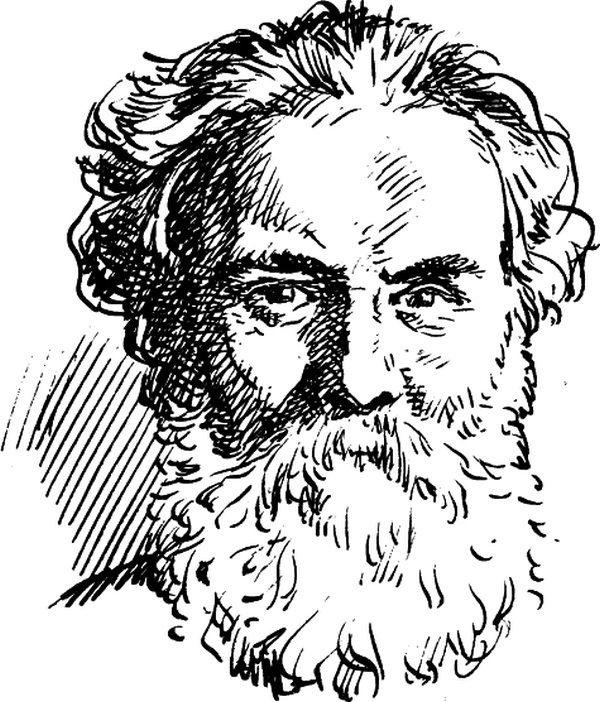

Владимир Короленко

Дети подземелья (сборник)

1853–1921

Чистое зеркало

(Писатель В. Г. Короленко)

Литературный путь Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921) поровну разделен между двумя столетиями. Двадцать один год своей жизни в культуре он отдал девятнадцатому веку и ровно столько же – двадцатому.

Детство его прошло в Малороссии – сначала в Житомире, а затем в Ровно. Здесь встретились и пересеклись три культуры, три национальные традиции – русская, польская и украинская. Все они оказались для Короленко родными: мать его была полькой, отец – предельно честный и уважаемый всеми судья – украинцем. А родным языком писателя стал русский.

Украина с ее природной мягкостью, спокойствием, уравновешенностью в эти годы лишилась состояния блаженного южного покоя. В воздухе носилось ожидание поворотных для истории событий: готовилась крестьянская реформа (1861), и люди это чувствовали. Тревожное ощущение не могло не передаваться и детям. Так История вошла в жизнь Короленко, вошла просто и естественно – через споры между отцом и матерью о неизбежных переменах, через рассказы отца о судебных разбирательствах, в которых ему пришлось участвовать…

Студенческие годы, проведенные будущим прозаиком сначала в Петербурге, в Технологическом институте, а затем в Москве, в Петровской земледельческой и лесной академии, пришлись на самый подъем, всплеск освободительного движения. Короленко не остался в стороне от общего дела. Его революционная деятельность фактически началась с событий, разыгравшихся в 1876 году в Петровской академии. Суть их состояла в следующем. В канцелярии были арестованы студенты, не имеющие прописки. Возмущение сокурсников оказалось стихийным и потому безрезультатным. Тогда Короленко вместе с одним из товарищей подал ректору письмо, где назвал контору академии «отделением московского жандармского управления». Это был вызов. Для устрашения большинства требовались «показательные» жертвы. Короленко и его товарищу было предложено: или не показываться в академии, пока все не утихнет, или подвергнуться незамедлительному аресту.

Они предпочли второе.

Задолго до Короленко в подобной ситуации оказался студент Главного педагогического института в Петербурге, будущий великий критик Николай Добролюбов. Никто из студентов не решался подать жалобу на ужасное питание, и лишь он один осмелился сделать это. Его тоже ждала неприятная беседа с товарищем министра, грозило исключение из института, пожизненное звание младшего учителя, работа в провинциальной глуши… Что же толкало их, этих совсем еще молодых людей, на безрассудные – с обывательской точки зрения – поступки? Неопытность? Юная горячность? Нет. Это было рано проснувшееся чувство ответственности за все, творящееся в мире. Они восприняли от родной литературы нравственную боль за «маленького человека», обостренную совестливость, жажду справедливости.

Именно совестливость заставила молодого Короленко предпочесть бесконечные ссылки – бесчестью, соглашательству, молчаливой покорности.

Позже, когда он стал уже известным прозаиком и публицистом, ему довелось писать очерки о самых главных и порою самых драматических событиях новейшей российской истории: об усмирении крестьянских волнений («Успокоенная деревня», 1911), о всеобщей октябрьской стачке 1905 года («Что у нас было и должно быть», 1905). Между прочим, он был единственным, кто сумел обойти цензуру и откликнуться в печати на трагедию Кровавого воскресенья (очерк «9 января 1905 года»)…

В освещении любых событий писатель хранил верность путеводной идее, главным принципам своей жизни.

Такими принципами у Короленко были честность, справедливость, человеколюбие.

Тот, кто чуть позже прочтет главную книгу его жизни, над которой он работал до последних дней, – четырехтомную автобиографическую «Историю моего современника», – легко убедится в этом. Именно обостренное чувство справедливости заставило гимназиста Володю Короленко выкрасть у соседа, пана Уляницкого, его маленького слугу – мальчика Мемрика, которого хозяин нещадно сек розгами, затем спрятать его и не отдавать до тех пор, пока родители не получат от Уляницкого обещания обходиться со слугой по-человечески.

И то же чувство через десятилетия, когда имя Короленко было окружено всеобщим уважением, побудило его отказаться – вместе с Антоном Павловичем Чеховым – от звания почетного академика, потому что правительство запретило избрать в Академию «неблагонадежного» литератора Максима Горького. Масштаб двух этих поступков несопоставим, но они одинаково важны для понимания цельной и чистой натуры Короленко.

Неизвестно, нашел бы он свою «путеводную идею» или нет, не будь в детстве перед его глазами примера отца. Не секрет, что провинциальные судьи, при наличии некоторой доли бессовестности, могли жить припеваючи. Не задумывайся, кто прав, кто виноват, а встречай прежде всего по одежке, заглядывай не в глаза, а в кошелек просителя… Но Галактион Короленко предпочел благородную бедность – неправедному богатству и честное имя – хлебосольным подношениям. Порою, возвратясь из суда, он, прихрамывая, ходил взад-вперед по комнате, а на расспросы домашних обижался и сердито отвечал своим любимым присловьем: «Толкуй больной с подлекарем!» Это означало, что очередное судебное разбирательство завершилось не по совести, не по закону, который он боготворил, а по прихоти начальства или властью золота.

Жизнь отца была на виду, как на ладони. И наверное, никакими нотациями и наказаниями житомирский (а затем – ровенский) судья не смог бы столь крепко привить своему сыну представления о чести и бесчестии, о том, как должно человеку распорядиться отпущенной ему жизнью.

Стоит ли удивляться, что Владимир Короленко распорядился своей жизнью более чем достойно. Что за ним, по выражению М. Горького, закрепилась слава «честнейшего русского писателя».

Он неизменно оставался верен себе. И когда через три года после первой высылки – в Кронштадт – его опять сослали в г. Глазов Вятской губернии; и когда по ложному обвинению в побеге заточили в Вышневолоцкую политическую тюрьму; и когда перевели в Пермь; и когда за отказ присягнуть на верность императору Александру III отправили в 1881 году на «край света» – в ледяную, оторванную от тогдашнего цивилизованного мира Якутию, и когда, по возвращении в Петербург в 1885 году, беззаконно задерживали в доме предварительного заключения…

Именно тут завершил Короленко начатую еще в Якутии и впервые увидевшую свет в журнале «Русская мысль» (1885, № 10,) повесть «В дурном обществе» – так называется произведение, которое в сокращенном для детей варианте публикуется под заглавием «Дети подземелья».

Повесть создавалась в условиях, вовсе не подходящих для литературного творчества. Тем оправданнее обращение писателя к самой важной, «болевой» проблеме его жизни – вопросу о противоречии между юридическими установлениями царской России и внутренней тягой человека к справедливости, братскому единению. Когда тебя окружают люди, находящиеся – по самым разным причинам – в сложных отношениях с законодательством, естественнее всего задуматься именно об этом. И еще естественнее – вспомнить принципы своего отца, судьи, свято верившего в незыблемость существующих правовых норм и со свойственной ему рыцарской совестливостью отстаивавшего эту веру на практике. Внимательный читатель без труда узнает черты Короленко-старшего в образе судьи, отца главного героя – Васи. Та же суровость, та же кристальная честность, неподкупность. Даже представители «дурного общества» отзываются о нем, хранителе закона, а стало быть их враге, более чем уважительно: «Судья – самый лучший человек в городе… он засудил даже одного графа… а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул». Почти то же самое говорили и житомирцы о своем судье-«законнике». (Сам писатель признавался: сюжет повести вымышлен, «но многие черты взяты с натуры, и, между прочим, само место действия описано совершенно точно с города, где мне пришлось оканчивать курс».)

Такая преданность закону вызывает почтение. Но ведь не случайно Короленко построил свою повесть так, что каждый из ее героев должен для себя сделать выбор, принять единственно верное решение.

Вася, только что потерявший мать, не интересующий отца, предоставленный самому себе, знакомится с обитателями старой часовни, с нищими детьми – Валеком и Марусей. Если он, сын судьи, не скажет дома, где пропадает целыми днями, он солжет. А если скажет, значит, предаст друзей. Если Валек, в свою очередь, украдет у торговца хлеб для маленькой сестры, он совершит преступление. А если не украдет, тогда Маруся будет голодать. Если Вася и его сестра Соня не отдадут тайком от взрослых куклу заболевшей Марусе, то девочке станет еще хуже. И – так далее…

Казалось бы, закон судит невзирая на лица. Когда закон не на стороне богатого графа, это хорошо. Но когда он судит Валека, Марусю, Васю, Соню, все оказывается гораздо сложнее.

Да, закон возвышается надо всеми героями повести, как каменная плита с начертанными на ней непреклонными и вечными истинами. Но вспомним: именно серый, неподвижный камень «высосал» из Маруси жизнь, погубил ее. И потому пан Тыбурций, «предводитель» «дурного общества», говорит Васе: «Лучше иметь в груди человеческое сердце вместо холодного камня». У него самого – именно такое сердце. Зная, что Васе грозит наказание за куклу, за вынужденное вранье, он приносит ее после Марусиной смерти прямо в дом судьи. И это при том, что ему грозит тюрьма!

Человек прежде всего человек, подсказывает писатель, а уж потом судья, «предводитель», слуга или нянька. «Я не судья. Я Вася», – по-своему, по-детски, выражает эту гуманную мысль главный герой. Но и его отец, который «вовсе судья», тоже в конце концов преступает букву почитаемого им закона, чтобы не совершить бесчеловечный поступок. Он отпускает пана Тыбурция на все четыре стороны и даже предупреждает о грозящей его друзьям опасности. И как раз в этот самый момент в сердце его наконец-то просыпается любовь к сыну. Не холодная, каменная неприступность закона, а тепло человеческого участия – вот что поможет людям справиться с их бедами, как бы говорит нам Короленко.

Это особенно важно для его героя, Васи, потому, что он живет в мире, где люди разучились быть просто людьми. Судья – представитель власти; Януш – представитель «благородных» нищих; Тыбурций – представитель «отбросов», «дурного общества». Они живут и даже не чувствуют всей дикости такого положения. Но вот случилась беда – умерла Маруся. Что значат перед горечью этой утраты все звания, все «распределение» по прослойкам общества? Ничего не значат! Это так просто понять, но так трудно сделать практическим основанием человеческой жизни…

Не случайно так много внимания уделил писатель чувствам своих героев, их переживаниям, страданиям, бедам. Чего стоит описание мук маленькой Маруси – когда она не может бегать или когда она плачет при разлуке с куклой! А Васино одиночество? А Сонино объяснение с нянькой? В наших читательских сердцах тоже пробуждаются сочувствие, сострадание. Мы словно отвечаем на порыв писателя, который верил в силу человеческого участия, в силу справедливости почти так же непреклонно, как его отец, судья, верил в силу законности.

Так переплетаются в повести две художественные линии. С одной стороны, повествование направлено в глубь очень противоречивой, почти безнадежно увязшей в своих проблемах реальности. Для рассказа о ней необходим предельно аналитический, ясный и строгий стиль. С другой – оно устремлено в глубь человеческой души, полной счастливых и непредсказуемых возможностей и «поддающейся» лишь очень взволнованному, лиричному и романтически приподнятому описанию. Потому не станем удивляться, встречая рядом столь несхожие по своему эмоциональному настрою и стилистическому облику фразы: «Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы… еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом». В художественном мире Короленко естественно соединяются очень точная, реалистическая подробность – провалившаяся от ветхости крыша – с чем-то таинственным – с «синим зловещим светом».

Спустя ровно год после выхода в свет повести «В дурном обществе», в 1886 году, газета «Русские ведомости» начала публикацию нового этюда В. Г. Короленко – «Слепой музыкант». Публикация была неожиданностью не только для читателей, но и для самого автора. Он отдал газете начало не написанной еще вещи просто для ознакомления, а в результате пришлось завершать повесть в страшной спешке. Это было очень трудно, однако затраты сил окупились сторицей: номера газет были нарасхват, а журнал «Русская мысль», не дожидаясь завершения публикации в газете, начал перепечатывать повесть. В дальнейшем писатель не раз дорабатывал ее текст: при жизни автора «Слепой музыкант» выдержал пятнадцать изданий.

Здесь тоже в основу повествования легли реальные впечатления. В письме от 9 ноября 1894 года Короленко рассказал о них: «Еще мальчиком я познакомился впервые с слепой девушкой… Эпизод с падучей звездой вечером… приведен целиком из детских воспоминаний об этой бедной девушке… Наконец, слепой звонарь в Саровской пустыни, слепорожденный, рассказами о своих ощущениях подтвердил ту сторону моих наблюдений, которая касается беспредметной и жгучей тоски, истекающей из давления неосуществленной и смутной потребности света». Об этой «потребности света» и написан «Слепой музыкант».

Слепой мальчик родился в богатой семье, живет в небольшом поместье. Здесь легко запомнить каждый предмет, каждый изгиб дороги, каждое препятствие на пути, чтобы почти не чувствовать свою слепоту. А какие замечательные люди его окружают! Нежная, печально-ласковая мать, кучер Иохим, который учит мальчика украинским мелодиям, дядя Максим, души не чающий в племяннике… Стоит Петрусю познакомиться с соседской девочкой Эвелиной, как сразу завязывается сердечная дружба, а потом, когда они вырастают, к ним приходит любовь.

Ничего тревожного, тяжелого, смутного. Все светло, легко, отрадно. То ли было в «Детях подземелья»! Там лучшее архитектурное украшение города — тюрьма, там все люди делятся на богатых и бедных, там даже нищие «подразделяются» на «благородных» и «отбросы», «дурное общество». А в «Слепом музыканте» ясное синее небо, кажется, никогда не омрачается. Но все гуще и глубже его синева. Так бывает в природе перед самой грозой. И она разразится. Правда, чуть позже.

А пока… пока в душе Петруся просыпается любовь к музыке. Он не видит мир, который его окружает. Зато он прекрасно слышит его и с помощью звука даже может понять строение крыла птицы. Музыка для него – во всем. В ясной малороссийской природе, в свистульке, которую мастерит Иохим, в перезвоне колоколов, в голосе Эвелины он слышит музыку самой жизни. Потому так долго отдавал юный музыкант предпочтение не купленному матерью венскому роялю, а сделанной из «куска украинской вербы» дудке кучера. Ведь у этой дудки есть одно чудесное преимущество: она росла поблизости, она вобрала в себя звуки, которые слышал мальчик, и впитала солнце, которое согревало его.

В повести все пронизано музыкой. Прислушайтесь, как напевна, как музыкальна речь самого писателя: «А деревья в саду шептались у нее над головой, ночь разгоралась огнями в синем небе и разливалась по земле синею тьмой…» Фраза движется наплывами, у нее есть свой неповторимый мелодический строй. Да и сравнения Короленко находит не какие-нибудь, а именно звуковые, музыкальные: «Все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом…»

Так, может быть, только музыка способна возвратить Петрусю счастье полнокровной жизни?

Нет.

Когда семейство Попельских направляется в монастырь, они останавливаются у могильной плиты, и Петрусь своими чуткими пальцами разбирает надпись, которую не смогли прочесть глаза зрячих людей. Так все узнают о слепом бандуристе. Во времена Запорожской Сечи он сопровождал атамана в его походах, жил общими со всеми запорожцами несчастьями и удачами – наравне с другими людьми. А потом семейство встречается со слепым звонарем, который тоже очень любит музыку, души не чает в своих колокольцах. Он так же страдает и, казалось бы, заслуживает всяческого сочувствия. А вызывает неприязнь: слишком он озлоблен на мир, нет в его сердце любви к людям. Звонарь с ненавистью гонит детей с колокольни, проклинает их.

Вот две дороги, на распутье которых оказывается повзрослевший Петрусь! Вот та гроза, которая наконец-то разразилась в его душе! Или он, как древний бандурист, «несправедливо обиженный судьбою, подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью», или отъединится ото всех, как звонарь, замкнется в своей беде.

Дядя Максим для того и отправил Петруся в странствие в Почаев вместе со слепцами-нищими, чтобы, столкнувшись с тяготами настоящей жизни, музыкант открыл в себе еще один – главный – дар: сочувствия, сострадания, чтобы услышал музыку человеческого сердца, как слышали ее нежно любящие Петруся Эвелина, мать, дядя…

Страшна не слепота глаз – страшна слепота души. Музыкант, победивший ее, наконец-то сумел запомнить отрывок сна, который снится ему с детства и который с детства ускользает от сознания. Как воскликнул дядя Максим: «Он прозрел, да, это правда, – он прозрел!» – хотя глаза Петруся по-прежнему ничего не видят. Боль других людей отозвалась в его сердце. Величественнее этой музыки ничего нет на свете.

… Есть такое выражение: «литература – зеркало жизни». В. Г. Короленко считал, что это зеркало «должно быть ровно, прозрачно и чисто, чтобы явления внешнего мира проникали в его глубину не изломанные, не извращенные и не тусклые».

«Явления внешнего мира» в его книгах потому не тусклы, что «ровно, прозрачно и чисто» зеркало его собственной жизни.

И сейчас, когда после создания самых известных его произведений – «В дурном обществе» и «Слепой музыкант» прошло более века, – мы вновь обращаемся к ним, то не только сопереживаем их героям, но и общаемся с самим автором, разговариваем с ним о главном: о справедливости, честности, человеколюбии и чистоте.

Александр Архангельский

Дети подземелья

(Из повести «В дурном обществе»)

1. Развалины

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле, – никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов Юго-Западного края.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой»[1]. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, – и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов»[2]; казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута – и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове – старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», – передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса, – так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стоял стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты тополи качались и гудели от налетевшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и парил над всем городом.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, – все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» – эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались – вообще как-то поддерживали свое существование.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованиям. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось – уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя «добрых христиан» от безвестных личностей. Когда наконец порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и «чамарках»[3], с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры[4] и салопы[5]. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов[6] и величественно принимали подачки во имя «пана Иисуса» и «панны Богоматери»[7].

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках.

И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшелою старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер.

Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания.

Но с того вечера и замок и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко. Но главное – я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебною тревогой. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка, – город их не признавал, да и их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество часовни.

Кроме этих выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни со времени изгнания из замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях.

Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех не ужившихся в старом замке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тыбурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум. В то время как на его лице сменялся целый ряд гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на кривлянье этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения. Но тогда как объяснить его поразительную ученость, которая всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в поучение собравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона[8], целых глав из Ксенофонта[9]. Хохлы, вообще наделенные от природы богатой фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи… И, когда, ударяя себя и грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами: «Patres conscripti»[10], – они тоже хмурились и говорили друг другу: