В. В. Колесов

«Жизнь происходит от слова…»

Функция и норма в литературном языке

Определяя предмет изучения и объект исследования литературного языка, мы неизбежно останавливаемся перед необходимостью установить, что такое «литературный язык». К сожалению, языческие представления мифологического сознания настолько живучи еще в отрасли современной лингвистики, называющей себя теоретической, что одно лишь наличие термина признается там достаточным основанием для признания реальности «вещи», которую этот термин обозначает. Между тем простой историко-предметный разбор понятия «литературный язык» показывает, что за ним не кроется никакого реального содержания в смысле предметности.

В самом деле, внутреннюю форму определения мы принимаем за внутренний смысл понятия, которое, таким образом, предстает перед нами наполненным собственным содержанием и располагающим соответствующим объемом вещного мира – литературный язык как существующий отдельно от народного, национального, реально действующего языка. Между тем термин «литературный язык» по своему происхождению оказывается связанным просто с понятием «литература», а в этимологическом его определении – основанным на «литере», т. е. на букве: письменный. Таким образом, и основными признаками «литературного языка» как «реальности» почитаются следующие: это язык письменный по преимуществу, и по этой причине «обработанный мастерами» стандарт. Все остальные признаки «литературного языка» вытекают из этого абстрактного определения и потому кажутся нам неотразимо логичными и безусловно понятными. Отсюда и многообразные термины, многослойным пирогом наложившиеся на предмет изучения, представляют собою, собственно, только попытку выйти из порочного круга формальной логики: признаки понятия почитать за признаки несуществующего объекта, а объект определять через те же признаки понятия. «Литературный» – «нелитературный», «письменный» – «устный», «народный» – «культурный» (даже «культовый», в последнем случае вообще много синонимов), «обработанный» – «необработанный», а также многозначные и потому неопределенные по значению «система», «норма», «функция», «стиль» и др. как различные способы номинации божества, созданного в известный момент из самых абстрактных признаков, в процессе конкретного изучения языкового материала, отвлеченных от самого объекта. Чем больше таких определений (которые, по видимости, «уточняют» наше представление об объекте), тем больше опустошается и понятие «литературный язык»: введение каждого последующего из них настолько увеличивает содержание понятия, что, по определению, сводит его объем до пределов ничтожности.

Теоретическое языкознание создает свои мифы на логических основаниях и потому совершает логические ошибки. Проблема «литературного языка», несомненно, историческая проблема, поскольку и категория «литературный язык» – конкретная историческая категория. Литературного языка как такового когда-то (и притом сравнительно недавно) не было – и литературного языка в скором времени также не будет, поскольку в принципе не станет других форм коллективного общения на родном языке. Это ли не доказательство его исторической предельности? Если вообще решать вопрос с позиций развития и диалектики, мы должны рассмотреть проблему «литературного языка» в исторической перспективе, и притом по возможности в полном объеме, в совокупности всесторонних связей его с другими языковыми «объемами», и определить его признаки в становлении, в стабилизации, стараясь понять сущность этого явления в принципах его конкретной деятельности.

Социолингвистический подход к истории литературного русского языка показывает (Успенский, 1983), что основным содержанием этого процесса является постоянное расширение социальной, материальной и стилистической сфер литературного языка, так что, зародившись как важное приобретение культуры в эпоху раннего Средневековья, первоначально социально ограниченным действием, литературный язык последовательно увеличивал пределы своего использования.

Поскольку социальной основой литературного языка являются не территориальные, а групповые диалекты, в соответствии с изменяющимися условиями общественной жизни (и особенно в эпохи важных социальных преобразований) в построении и использовании литературного языка постоянно расширяется круг «участников» «литературного клуба». Основной социальной группой в каждую данную эпоху был класс, наиболее заинтересованный в центростремительных тенденциях государственного строительства, и каждый раз вкус и творческие потенции именно этого класса создавали специфическую, свойственную только данному историческому периоду, «литературную среду». В наше время распространение литературного языка достигло таких широких пределов, что по существу у нас и остался один «литературный язык», и нет никакого другого. В современной социологической ситуации содержится объяснение и того факта, что категория «литературный язык» постепенно расширилась до крайних пределов своего внутреннего развития, обусловленного импульсом со стороны языковой системы. Став языком межнационального общения и «мировым языком», русский язык в буквальном смысле превратился в язык «всенародный» и в своей литературной форме потребовал нового определения.

Определения даются на основании очевидных оппозиций, в которые может вступать объект исследования. Противопоставление диалектным системам, просторечию, разным жаргонам, а в столицах – даже и другим литературным языкам (французскому, немецкому) долго создавало видимость особенности литературного русского языка. Сегодня ни в одной сфере общественной, культурной или производственной деятельности такие противоположности не возникают; не возникает, следовательно, и необходимость в определении литературного языка как языка особого – он стал общенациональным, им пользуются по возможности все.

Всегда, и чем глубже в столетия, тем острее, осознавалась маркированность литературного языка по отношению к прочим формам речи. Расширение социальной базы литературного языка постепенно приводило к «побледнению» стилистических маркировок, их устранению, сглаживанию и устранению специфических маркировок, сглаживанию специфических черт литературной речи, и сегодня литературный язык, наоборот, самая нейтральная по всем маркировкам форма национального языка. От литературной речи отсчитывают свои выразительные признаки все жаргонизмы, диалектизмы, варваризмы и пр. Зеркальным образом переменилось и соотношение между нормой и стилем: нормативным стал стилистически нейтральный элемент системы. Изменилось и наполнение литературного языка. Сегодня исследователи с полным правом говорят уже о «разговорной речи» как категории, отчасти противопоставленной литературному языку; однако в своих проявлениях и разговорная речь ориентирована на литературную норму, исходит от нее, на ней основана. В использовании разговорной речи наблюдается некое упрощение коммуникативных задач, стоящих все перед той же литературной речью; ср. так называемую «внутреннюю речь», которая представляет собою еще большее упрощение коммуникативного задания, хотя и лежит в том же ряду до бесконечности возможных упрощений все того же нормативного канона. Однако различные степени проявления общего качества нового качества все-таки не создают; следовательно, сегодня любое воспроизведение языка во всех случаях предстает или кажется одной из форм литературного языка.

До бесконечности расширилась и материальная основа современного литературного языка – массив образцовых текстов, отработанное до совершенства письмо, наличие общепринятой нормы, – все это постепенно складывалось на протяжении последних столетий. Изменение «стиля жизни» вызвало неизбежные изменения и в стилистических, и в функциональных распределениях языка, увеличило меру его литературности, потому что расширение социальной базы носителей литературного языка как параллельного процесса потребовало и некоторой демократизации нормы. Начавшись как священный язык для избранных, в последовательных своих преобразованиях литературный язык дошел до современной стадии; достаточно развитый, одновременно в основе своей он демократичен: каждый может его изучить, но изучать его все-таки следует. В том именно и состоит внешний признак литературного языка, что его необходимо изучать, по мере овладения им включаясь в современный социальный и культурный процесс. Верно и обратное: если даже русский человек изучает русский язык – это язык литературный.

Расширение стилистических сфер происходило параллельно двум указанным процессам и составляло формальную сторону все того же изменения литературного языка. Исторически изменялось понятие вариативности – потому что наличие вариантов и определяет существование литературного языка: вариации представляют собою предел развития нормы как инварианта. Вариативность древнерусского литературного языка происходила в границах одного и того же текста в зависимости от содержания фрагмента и смысла описания; так, в житиях и в летописях обнаруживаем «элементы» и русского, и церковнославянского языка во всех их разновидностях, а кроме того иноязычное и диалектное – это своеобразная идеологическая вариативность, которой подчинены и языковые средства выражения. В среднерусский период в разное время вариативность наличных языковых средств определялась зависимостью от жанра, с XVIII века – зависимостью от стиля, в наше время она определяется зависимостью от функции. Так же, как и в самом начале развития литературного русского языка, выбор стилистических средств зависит от содержания высказывания, но одновременно с тем находится в зависимости от отношения к высказыванию. Пройдя все эти, вполне естественные, формы своего существования и развития во времени, вариативность как основание нормы развила и современное представление о варианте как стилистическом средстве; возникло и понятие о стиле, и (вслед за тем) наука – стилистика. На истории отечественного языкознания вообще хорошо видны основные этапы осознания тех или иных аспектов языковой системы и нормы – они всегда соответствуют определенным этапам развития самой системы языка и конденсации литературной речи.

Эти предварительные замечания, по необходимости краткие, но для специалиста ясные, нужны для того, чтобы приступить к определению понятия «литературный язык».

Единого определения «литературного языка» для всех периодов его развития быть не может, и особенно если исходить только из значения термина. Необходимо искать другие основания. Из многих существующих в науке определений наиболее приемлемым кажется определение литературного языка как функции национального языка; следовательно, литературный язык – литературная разновидность употребления русского языка (Горшков, 1983). Такое понимание литературного языка лежит в русле русской научной традиции (его выставили в свое время В.В. Виноградов, Г. О. Винокур и др.) и определяется историческим подходом к проблеме литературного языка. Оно одновременно и объясняет развитие разных сфер «культурного говорения», и оправдывает существование самого термина «литературный язык» – поскольку и на самом деле является типичной формой существования народного (национального) языка, а не речью в узком смысле слова. Исторически происходило вытеснение разговорных форм все более совершенствовавшимися «культурными» формами языка; отбор языковых форм по мере развития структуры родного языка и составляет содержание этого исторического процесса. Фонетический, морфологический, синтаксический, лексический и прочие уровни системы, развиваясь неравномерно и в зависимости один от другого, только в определенной последовательности и с разной степенью интенсивности могли поставлять материал для отбора средств национальной нормы; до завершения этого процесса некоторое время и с разным успехом в качестве своеобразных «подпорок» использовались формы близкородственных языков или семантические кальки с развитых литературных языков (раньше всего – с греческого). Как сама культура является фактом интернациональной жизни, так и сложение национальных литературных языков является результатом интернациональных устремлений известного народа. Это хорошо подтверждается историей сложения литературных языков у современных славянских наций.

Таким образом, литературный язык – функция от национального языка, и его совершенствование определяется развитием нации. Функция же на каждом историческом отрезке развития литературного языка определяется нормой, т. е. «нормальным», в нашем случае – общерусским в проявлениях языковой структуры на данном отрезке его развития. Норма как динамический процесс есть выбор инварианта из многих вариантов, выработанных системой в ее развитии; таков, в общих чертах, механизм порождения современной для языка нормы посредством выявления на каждом уровне стилистически немаркированного «третьего лишнего» (Колесов, 1974, с. 130–137).

Примером может служить систематический «перебор» вариантов московского и петербургского произношения на рубеже XIX и XX вв. Скажем, произношение «сч» или «щ» как /ш’ ш’/ или как /ш’ ч’/ колебалось из-за неустановленности основного варианта в самой системе, потому что развитие старых аффрикат не завершилось до такой степени, чтобы выбор инварианта общерусской системы стал ясным. Но как только стал возможным контакт с просторечием (в котором типичным является произношение /шш/), норма путем столкновения стилистически маркированных вариантов в генетической последовательности их предъявления системой:

[ш’ч’] > [ш’ш’] > [шш] —

останавливается на среднем, который не маркирован ни в сторону архаического (близкого к церковнославянскому), ни в сторону просторечного (близкого к диалектному).

Такое же взаимоотношение между системой языка, с одной стороны, и нормой и стилем – с другой, наблюдаем во всех спорных случаях вариантности современной нормы. Язык уже развил вариантность, но норма еще не организовалась, потому что на разных уровнях оказывалось еще недостаточное число стилистических вариантов, способных безошибочно выделить инвариант. Нормативность литературного языка не бесконечна, но она всегда определяется объективной установкой системы и правилом выбора среднего стиля, который всегда и есть норма; личный вкус и симпатии нормализатора здесь не имеют цены. Чтобы показать это, приведу известный пример.

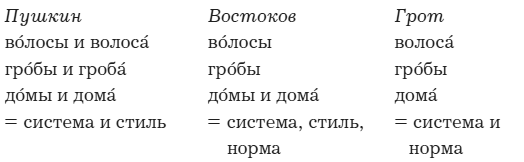

Пушкин, Востоков и Грот одинаково считали, что формы типа волоса, города, дома (при наличии старых волосы, городы, домы) – русские разговорные формы, которые в известной мере могут входить и в литературную норму. Еще для Ломоносова такая проблема не стояла, поскольку в его время отмечалось всего несколько форм типа берега, которые могли быть простыми остатками двойственного числа. В начале же прошлого века Пушкин ввел в образцовые тексты до 17 подобных форм, гениально почувствовав их функциональную важность, и видя в них стилистическое средство художественной речи. Востоков, перебирая все возможности русской лексики, указывает уже до 60 таких слов мужского рода, каждый раз определяя их стилистический статус, т. е. косвенно соглашаясь, что стилистический выбор еще не произвел нормативного варианта. Положение теоретика Востокова в отношении к Пушкину-практику выгоднее, поскольку, в отличие от поэта, на язык которого он и ориентировался в установлении современной нормы, Востоков оперировал не только понятиями «норма» и «стиль», но видел также и историческое движение «системы». Именно он установил и закономерность, определяющую вариативность флексий: если ударение переносится на окончание, начиная с формы именит. падежа множ. числа, то флексия – а возможна при наличии – ы; если перенесение ударения наблюдается только начиная с формы родит. падежа множ. числа, подобное варьирование исключено. Распространение нового акцентного типа, вызвавшего противопоставление парадигмы единственного числа парадигме числа множественного, происходило в русском языке на протяжении последних двух веков, и при этом каждое слово самостоятельно, но под давлением системных отношений в языке постепенно включается в эту парадигмальную цепь, каждый раз ставя перед нормализатором особую задачу, конкретную по исполнению. Так она была поставлена и перед Гротом, который был озабочен установлением нормы на основе системы:

Востоков отказывает в нормативности форме волоса́, поскольку флексия безударна даже в форме родит. падежа (воло́с, а не волосо́в), но он же допускает и стилистическое использование вариантов домы и дома, поскольку расхождение флексий сопровождается различием в акценте: дома́, но до́мы. Грот в качестве инварианта избирает «средний член» тернарной оппозиции: во́лосы – волоса́ – волосы́ (власы́). Неизбежность среднего, немаркированного в обе стороны члена оппозиции становится непременным условием стабилизации нормативного варианта.

Как ни сходны по своим проявлениям «стиль» и «функция», они все-таки различаются, и притом весьма существенно, поскольку отражают разную точку зрения на объект. Стиль может проявляться в границах одного жанра или одной функции, это – правило выбора из многих вариантов (неважно, на каких именно основаниях), тогда как функция системна, дана как целостность уже сформированных инвариантов. Поэтому в отношении к стилю можно говорить о количестве расхождений, о том, что является высоким, что – низким применительно к каждому отдельному стилистическому варианту, а о функции так говорить нельзя. Даже то, что такое-то явление присуще (как нейтральный элемент стиля) сразу нескольким функциональным уровням, позволяет каждый раз выступать этому элементу в определенной стилистической маркировке; например, флексия – а́ в словах мужского рода типа катера́ в разговорном, литературном или специальном употреблении получает разную стилистическую характеристику.

Осталось добавить, что наше определение литературного языка отражает его содержание. Литературный язык – не «парадигма», а «синтагма», т. е. не парадигматическая система языка, он представлен в «текстах». В этом смысле словарь и академические грамматики, хотя они и называются словарями и грамматиками современного русского литературного языка, на самом деле излагают материал современного языка нации во всех их стилистических маркировках; иначе и невозможно представить литературную норму, которая может обозначиться лишь на фоне ненормативных ресурсов системы.

Заключая эти заметки, еще раз уточним изложенное здесь представление о «литературном языке». Объективно, как данность, подлежащая изучению, «литературный язык» есть функция национального языка, поскольку функция эта со временем становится все более целесообразной и все шире распространяется, изучает «литературный язык» каждый, кто хочет им пользоваться. Эта функция языка – предмет изучения лингвиста, тогда как норма и стиль – две нерасторжимые стороны одного и того же – объекта исследования. Нет стиля без нормы, но и норма кристаллизуется только в туманностях стилистических вариантов. Явление литературного языка позволяет точнее осознать сущность самого языка, поскольку последовательность порождения литературной речи аналитически, во многих переходных моментах выявляет разные и различные признаки языка. Предметное поле исследования расчищается для наблюдений, а объекты исследования – стиль и норма – выделяются в процессе познания предмета.

Может быть, не очень точно, но образно взаимодействие между системой, нормой и стилем можно уподобить пчелиной семье; здесь матка – система языка, рабочие пчелы – стиль, а трутень – норма, которая важна как действующий факт, но устраняется сразу же, как только под напором системы возникают новые возможности стилистического варьирования.

Социолингвистические аспекты изменения современного русского языка

Исключительная особенность русского литературного языка заключается в его постоянном совершенствовании путем внешнего включения в систему все новых и новых, структурно чуждых поначалу, элементов. Это вызвало в нем особую силу, которую можно было бы назвать «силой выживаемости» в новых социальных условиях, и организовало тот запас прочности, который позволяет русскому литературному языку создавать все новые и новые вариации, гибко откликаясь на потребности времени.

В самом деле, та лингвистическая структура, которую мы называем современным русским литературным языком, т. е. языком общерусским, возникла в результате серии последовательных совмещений первоначально «разных языков».

Прежде всего, с конца XVI века постепенно создалась возможность сближения двух основных языковых систем восточнославянского региона. В результате объединительной политики московских князей северные и восточные русские говоры (территориально – севернорусские, новгородские, и южнорусские, низовские), до того развивавшиеся по различным направлениям и представлявшие вполне самостоятельные языковые системы, стали диалектами одного и того же языка и с этого момента развивались в центростремительном направлении. До начала XVI века северные и южные говоры русского языка различались буквально на всех уровнях языковой системы: развитие корреляции согласных по мягкости – твердости и глухости – звонкости на юге и полное отсутствие такой корреляции на севере: серия нейтрализаций в безударном вокализме на юге и полное сохранение старых позиционных отношений вокализма на севере; стабилизация ударения на севере и развитие подвижных типов на юге; разнонаправленные изменения в области морфологии (особенно в именных формах), в том числе и в некоторых категориальных отношениях (категория вида на юге развивается раньше, чем на севере); много принципиальных отличий в области словообразования и лексики; развитие синтаксических конструкций (в том числе и новых типов подчинительных связей) раньше на севере, чем на юге, и т. д. Все эти расхождения представляли собою разной степени архаизмы одной и той же в прошлом системы, поэтому совмещение их в рамках общенационального языка могло происходить при условии отработки общенациональной тенденции – она легко определялась по наиболее продвинутым в его развитии фрагментам северной или южной системы. В местах столкновения этих двух систем образовались средневеликорусские говоры, прежде всего и раньше всего – говоры столицы, которые соединили в своей системе наиболее важные и далеко зашедшие процессы развития, дав толчок еще более новым изменениям и стимулируя завершение этой общенациональной тенденции. Например, если ограничиться фактами из системы фонем: к моменту создания общенациональной тенденции корреляция согласных по мягкости – твердости охватывала в основном лишь зубные согласные, губные и заднеязычные в эту корреляцию не входили, как не входят они в эту корреляцию еще и теперь в большинстве севернорусских говоров, остановившихся на том этапе развития системы, о котором идет сейчас речь. Становление новой динамической тенденции в общерусском масштабе стимулировало завершение развития, доведение его до логического конца – что и произошло на протяжении XVIII–XIX вв. в так называемом московском койне, которое со времен А. А. Шахматова признается основной диалектной базой русского литературного языка. Категория вида до XVII века ограничивалась только некоторыми видовыми парами и обслуживалась пятью-шестью приставками, рано сгладившими собственное лексическое значение; став динамической точкой системы в момент столкновения двух не совсем эквивалентных видо-временных систем, видовая система организовалась как автономная по отношению к системе времен и стала наполняться все новыми видовыми парами, создавая столь важную теперь грамматическую корреляцию. При этом из многих средств образования видовых оппозиций система окончательно выбрала в качестве основного приставочный способ, переводя приставки из средства словообразования в средство формообразования. Как предложные сочетания имен все больше переходят в парадигматику, так и изоморфные им приставочные глаголы все шире включаются в систему порождения новых глагольных форм. То же касается и других сторон языковой системы.

В результате совмещения разноценных, но однонаправленных по своему динамическому импульсу систем, общерусская система получила свою материальную основу (в виде разговорного койне и разных наддиалектных форм, обслуживавших словесное народное творчество) и отныне уже не могла сохраняться в качестве застывшего диалектного «языка»; вместе с тем всеобщность этого общерусского языка ставила его в один ряд с другими формами «всеобщего» языка, например с церковнославянским. Последний был общерусским по своему использованию в определенных литературных жанрах, но он не был языком устного общения.

Таким образом, на протяжении XVII века произошло второе усложнение общерусского языка: в его структуру были введены многие элементы традиционного для восточных славян и многим обязанного самому русскому языку церковнославянского книжного языка русского извода. Этот язык по своему происхождению и предшествующим этапам развития не очень отличался от русского и представлял собою еще более архаический срез все того же восточнославянского языка, чем новгородский диалект в момент совмещения его с южнорусскими говорами. Однако в лексическом и синтаксическом отношении этот книжный язык был богаче разговорного русского и более развит, тут сыграли свою роль столетия длительного совершенствования письменного языка, лексические и синтаксические заимствования из греческого – кальки, семантические смещения и т. д.

Все это привело к тому, что на протяжении XVIII века новый общерусский язык активно осваивает наследство церковнославянского языка; основные изменения этого времени – изменения в синтаксисе и лексике. Наследуемое входит в структуру русского языка не простым заимствованием, а в переработке, критическим и творческим усвоением модели на основе имеющихся в самом русском языке средств с аналогичным функциональным содержанием. Например, усвоение многочисленных подчинительных конструкций церковнославянского языка начинается в общерусском языке с отработки условных предложений, которые существовали и в русском языке, но обслуживались иными, чем в церковнославянском языке, союзами и союзными словами. В этом последовательном и весьма продолжительном процессе оттачивались грамматические средства нового языка, многие старые формы становились ненужными и устранялись (особенно дублеты, например условные союзы, которых к XVIII веку накопилось около двадцати). Даже заимствованные из других языков слова (особенно в петровское время) обслуживались не русскими, а церковнославянскими суффиксами, которые к тому времени еще не вошли в словообразовательные потенции самого общерусского языка и воспринимались как столь же чуждые, что и сами заимствованные слова.

Таким образом, на протяжении XVIII и особенно первой половины XIX века началось новое обогащение общерусского языка заимствованной лексикой, происходило усложнение его за счет новых сочетаний, калькированных с новоевропейских языков форм управления, фразеологизмов, многих семантических новаций. На этой стадии развития общерусского языка в его структуру включились еще и новые элементы, которые также способствовали развитию самого русского языка, завершали динамические тенденции общерусского развития. Если ограничиться в качестве примера только системой фонем, можно указать на то, что именно в заимствованной лексике материально проявилась корреляция заднеязычных согласных по мягкости – твердости, ср. произношение слов гяур, Гете, Гюго и др., что указывает на полное завершение в развитии этого важного для структуры общерусского языка системного признака, в русских словах не фиксированного.

Каждый раз новые источники внешних воздействий на систему усиливали действие ее собственных динамических тенденций, ускоряли их развитие и кристаллизацию в словесном тексте, оформляли все усложняющиеся потребности мыслительной и речевой деятельности. В результате сложилась динамичная, открытая для новых элементов система, которая постоянно обогащается и преобразуется в связи с включением в орбиту ее действия все новых социальных и национальных коллективов. Со временем эта система оказалась способной принять на себя функцию межнационального средства общения в новых социальных условиях. Вместе с тем и параллельно развитию системы языка происходило изменение социолингвистической структуры русского языка, т. е. социальной и национальной сферы его употребления, его функциональных связей с другими языками и взаимных отношений между различными уровнями языка. Происходит перераспределение между основными единицами этих уровней (фонемой, морфемой, лексемой и т. д.) с переключением внимания каждый раз на другие единицы, воспринимаемые в качестве основных, ведущих, определяющих процессы общения (например, не слово или словоформа, а морфема и принципы организации морфемного ряда, и т. д.). Социолингвистический сдвиг структур как бы вырастает из динамики собственного системного развития языка и определяется последним.

Система языка варьируется в определенных своих видоизменениях, зависящих от сферы употребления. Об одном и том же уровне, например о морфологическом, мы можем судить в применении к традиционной норме, установившемуся узусу, обычному просторечию или социальному говору (арго). В таком случае приходится говорить уже о вариациях различных ярусов языка и о внешней динамике развития языка, возникающей в результате противоречия между разными вариантами возможного произношения, говорения или использования слов общего языка. Это социолингвистический аспект лингвистического исследования, получающий все большее развитие в связи с повышением социологической емкости русского языка, усложнением не только самой системы языка, но и всей структуры его отношений. Развитие языка, по крайней мере в наше время, идет по пути усложнения структуры и упрощения системы языка; сам язык «становится проще» в связи с максимальным развитием его системности (минимальное число различительных признаков при постоянном увеличении единиц, которые этими признаками обслуживаются), но использование его «становится все сложнее» в связи с расширением социальной базы, которая им пользуется.

Совмещенные в общей системе вариации не приводят к механическому смешению их составляющих, они организуют новый уровень языка, который одну и ту же систему использует в различной функции, распределяя в разных стилях речи возникшие в результате исторического столкновения разных «языков» варианты.