Владимир Иванович Даль

Матросские досуги (сборник)

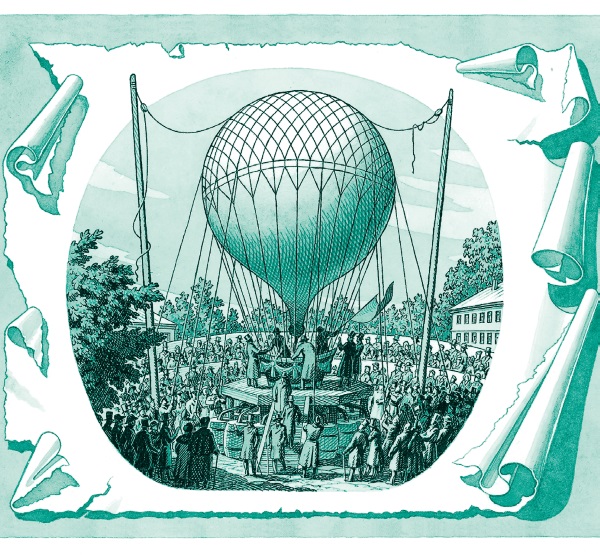

Воздушный шар

Ходит и ездит человек по земле; подрывается он и под землю, добывая руду и другие потребности; плавает по воде, пускаясь морем в дощанике вокруг всего земного шара. Но этого всего мало: захотелось подняться выше лесу стоячего, ниже облака ходячего и полетать, поплавать по воздуху.

Отчего судно плавает по воде? Оттого, что оно легче воды; оно сядет в воду настолько, чтобы выдавить под собою свой вес воды, а там и устроится; больше ему грузнуть не от чего. Железо много тяжелее воды, у нас и пословица говорит: пошел ко дну, как ключ, плавает по-топорному. Но пусти на воду посудину из листового железа – и она поплывет. Почему? Да потому, что объем велик; такой кузовок будет грузнуть в воду, поколе не выдавит под собой столько воды, сколько в нем самом весу, а потом и станет.

А полоса железа отчего тонет? Оттого, что, сколько бы она ни погружалась, с ней не прибудет объема, а объем этот мал, тесен, не может занять в воде столько места, сколько сам весит, – железо тяжелее воды.

Но из железных листов можно делать и мореходные суда и делают, как вы знаете, пароходы. И человек тонет в воде, а коли подвяжет пары две бычачьих, надутых воздухом пузырей – так делается легче воды и не тонет. Пузыри весу прибавляют мало, а объему много – вот почему они и не дают тонуть.

Воздух – та же вода, мы в нем плаваем, как рыба в воде; да только мы гораздо тяжелее воздуха, который много сот крат реже и легче воды. У рыбы есть плавной пузырь, она его то надувает, то сжимает, и сколько ей нужно воздуха, чтобы не быть тяжелее воды, столько держит его; коли хочет идти на дно, сжимает в себе пузырь этот, умаляя и все тело свое; коли хочет всплыть – распускает или раздувает пузырь, и все тело ее делается толще. Само собой разумеется, что живая рыба, кроме того, помогает плавниками, хвостом, гребет и правит.

Вот затейникам и пришло на ум, что если бы у человека был такой плавной пузырь, чтобы ему с пузырем по объему стать легче воздуха, то можно бы подняться в небо. А чтобы не улететь вовсе, в нескончаемое поднебесье, то есть и на это стопор: воздух наш упруг, как пуховая подушка, – чем больше давить его, тем теснее сляжется; поэтому нижние слои воздуха, на которых лежат верхние, гораздо гуще – и чем выше подыматься, тем воздух жиже. Так что человек с плавным пузырем, кабы такой нашелся, поднявшись от земли, по легкости своей будет подыматься до тех пор, поколе не придет в равновесие, то есть в такой слой, который легче нижнего слоя и где поднявшаяся тяжесть по объему своему может устояться.

Но в человеке нет такого пузыря, его не раздуешь. Надо приделать пузырь этот к нему снаружи – все одно. А чем его надуть? Что у нас есть легче воздуха? Кажется, нет ничего!

Но дан человеку такой разум, такая сметка, что человек до всего добирается.

Воздух упруг: его можно сжать, стиснуть – можно и распустить, разжидить; надо только умеючи за это взяться. От холода, от мороза воздух густеет, от жары редеет. Если сделать большой, легкий пузырь – шар, а снизу оставить в нем дыру на обруче и под этой дырой развести огонь, то пузырь раздуется, воздух в нем станет редеть, лишек его будет выходить в нижнюю дыру, а наконец, коли воздух станет так редок и жидок, что вместе с шаром сделается легче воздуха наружного, то шар подымется вверх и полетит. Коль скоро же воздух внутри шара остынет, то он сожмется, осядется, пузырь обомнется, опадет и свалится на землю.

Попытайтесь сделать вот что: возьмите простой бычачий пузырь, смятый, как есть; завяжите его туго-натуго, размочите, чтобы он стал погибче, а потом согрейте его осторожно – на огне либо в печи. Как только воздух в нем – хоть его и очень немного – согреется, так он станет расплываться, расширяться, пузырь надуется и сделается полным, словно набитым; как остынет он, так воздух опять съежится, и пузырь по-прежнему ляжет в складки, опадет.

Вот первый род воздушных шаров. Шьют большой шар, сажени в две или в три поперечником, из легкой шелковой ткани; шар этот покрывают лаком, чтобы он держал воздух; на шар сверху накидывают сетку, от сетки опускают вниз бечевки, а за бечевки подвешивают челнок. Поставив на челнок, под самую дыру шара, жаровню или очажок с горящим спиртом, можно согреть воздух в шаре до того, что и шар, и с ним челнок подымаются на воздух. Покуда человек, севший в челнок, станет поддерживать огонь, шар будет подыматься и плавать по воздуху; а коли станет убавлять огонь, то шар начнет опять опускаться на землю.

Но есть еще и другой способ, другой род воздушных шаров. Если на железные опилки налить воды и купоросной (серной) кислоты, то от этого состава пойдут пузыри; но пузыри эти не из того же воздуха, как тот, которым мы дышим; пузыри эти, если поднести к ним огонь, как только выйдут из-под воды, загораются и хлопают, стало быть, это воздух, да другой; наш не горит, а это горючий. Горючий воздух[2] в десять или пятнадцать крат легче нашего воздуха, а потому коли им надуть такой же легкий шар пузырем и подвязать к шару легонький челночок, то человеку можно на нем подняться.

Не более восьмидесяти лет, как люди стали пускаться на воздушных шарах в полеты. Много смельчаков погибло за этими попытками: иной с шаром своим упал в море; другой по неосторожности вдруг выпустил из шара воздух и упал пластом из-под облаков на землю; случалось и то, что шар на воздухе загорался.

Но человек смел: счастливый к обеду, роковой под обух. Всяк надеется на счастье, всяк надеется миновать рокового обуха, и ныне много людей то тут, то там пускаются на воздушных шарах по воздуху. Счастливый им путь!

Но управлять воздушными шарами досель не умеют. И немудрено. Во-первых, потому, что воздух жидок, на лету судно ни руля, ни даже весел не слушается. Говорят: на воде ноги жидки, а уж на воздухе и подавно. Во-вторых, и потому, что весь шар со всем прибором сносит ветром, а против ветра управлять нельзя ничем. Поэтому воздухоплаватели и пускаются всегда только с попутным ветром.

Толщина или высота всего воздушного слоя вкруг шара земного менее ста верст. Этот слой воздуха, с облаками своими, называется атмосферой. Воздухоплаватели не подымались выше шести верст от земли: чем выше, тем морознее и тем воздух реже, так что там тяжело дышать и даже иногда кровь идет и ртом, и носом.

Ветер

– Подумаешь, страстей-то сколько на море бывает! – сказал мужичок, беседуя с земляком своим, матросом. – А все, стало быть, от ветру?

– От ветру, – отвечал матрос.

– А отчего же это ветер бывает на земле? – продолжал мужичок.

Такой вопрос озадачил было матроса, которому никогда не приходило на ум призадуматься над ветром; но как человеку бывалому нельзя же было ему оставаться в долгу.

– Отчего ветер? Да вишь сверху-то небо, а снизу-то вода либо земля, а с боков-то ничего нет – ну, оно и продувает.

Таблица умножения

Придет Маслена – будет и блин.

Одиножды один – один.

Волга Дону пошире.

Дважды два – четыре.

Нет книг у дяди, а карты есть.

Дважды три – шесть.

Хлеб жнем, а сено косим.

Дважды четыре – восемь.

Без закваски хлеб не месят.

Дважды пять – десять.

На руках, на ногах пальцев двадцать.

Дважды шесть – двенадцать.

Пять пальцев долой – пятнадцать.

Дважды семь – четырнадцать.

Дважды девять – восемнадцать,

Дважды десять – двадцать.

У кого аршин, тому и мерять.

Трижды три – девять.

Слушай ухом, без восьми двадцать.

Трижды четыре – двенадцать.

Трижды пять – пятнадцать,

Трижды шесть – осьмнадцать.

Мучицы да маслица – вот тебе и блин.

Трижды семь – двадцать один.

Мало ль диковин в Божьем мире.

Трижды восемь – двадцать четыре.

Днем свет, а ночью темь.

Трижды девять – двадцать семь.

Четырежды четыре – шестнадцать,

Четырежды пять – двадцать.

На мосту – по-татарски на купере.

Четырежды шесть – двадцать четыре.

Угодно откушать, вот милости просим.

Четырежды семь – двадцать восемь.

Кто атаман, у того и булава.

Четырежды восемь – тридцать два.

Велика честь, да нечего есть.

Четырежды девять – тридцать шесть.

И крот в своем углу зорок.

Четырежды десять – сорок.

Кинь указку, пойдем гулять!

Пятью пять – двадцать пять.

Коли нет, так нечего взять.

Пятью семь – тридцать пять.

И мал золотник, да дорог.

Пятью восемь – сорок.

Бери оглоблю, пойдем воевать!

Пятью девять – сорок пять.

Отлежал бока, оттого и болят.

Пятью десять – пятьдесят.

Мастер Самсоныч лапти плесть.

Шестью шесть – тридцать шесть,

То кит-рыба, а то плотва.

Шестью семь – сорок два.

Что заслужили, то и носим.

Шестью восемь – сорок восемь.

Кто сказку слышал о царе Кире?

Шестью девять – пятьдесят четыре.

Полезай на стену, коли велят.

Шестью десять – шестьдесят.

Дурни плодятся – не надо их сеять.

Семью семь – сорок девять.

Ино прилечь, и́но и присесть.

Семью восемь – пятьдесят шесть.

Чего не знаешь, того не ври.

Семью девять – шестьдесят три.

Рядком сумы на простенке висят.

Семью десять – семьдесят.

Не буянь у хозяина на квартире.

Восемью восемь – шестьдесят четыре.

Живи, поколе на плечах голова.

Восемью девять – семьдесят два.

Делам своим всяк сам господин.

Девятью девять – восемьдесят один.

Что хитро, то и просто.

Девятью десять – девяносто.

Полно долбить, покинь долото!

Десятью десять – сто.

Акула

Мы плыли у африканских берегов. Матросы увидели акулу, которая долго держалась за кормой, будто ждала подачки и просила позволения потешиться. С гика спустили чрез блок толстый канат, на который навязана была цепь с острым крюком и большим куском мяса. Акула подошла к приманке и отстала опять; но в то самое время, когда думали, что она вовсе отказывается от закуски, она кинулась на нее стрелой и, повернувшись вполоборота навзничь – потому что пасть у нее снизу, – проглотила и мясо, и крюк, и с четверть аршина самой цепи.

Матросы с криком «ура» ухватились за канат, но акула с такою лютостью бросалась из стороны в сторону, что гик, а с ним и весь ют вздрагивали; надо было обождать и дать зверю уходиться. Он бросался отвесно в глубину и, засаживая себе крюк еще глубже в тело, вдруг останавливался, рванув цепь так, что гик дрожал

и покачивался. Боялись, чтоб толстый строп от блока не оборвался, и закрепили конец каната за кнехт у бизань-мачты. Потом акула пустила слабину и вдруг опять метнулась в сторону и пошла ходить на кругах, подергивая цепь туда и сюда. Наконец она утомилась. Тогда стали ее подымать и послали расторопного матроса на гик, с петлей, чтобы подвести ее снизу и накинуть на акулу с хвоста.

Между тем она, будучи подвешена за крюк, отрывисто вздрагивала, изгибалась и хлестала хвостом; темная кровь лилась у нее из пасти, в которой видны были по временам несколько рядов острых треугольных зубов, точно будто бы поставлено было рядом, одна за другою, несколько крупных пил.

Проморив ее тут на весу часа два, наконец решились вытащить на ют. Но только что она послышала перед собой опору, как начала хлестать и метаться во все стороны, так что нельзя было приступиться. С трудом ее добили и, не доверяя смерти этого опасного и живучего зверя, наперед всего отрубили ей голову, а потом уже разрезали.

В 1828 году Готье, командир французского корабля, также поймал акулу и, считая ее уже давно мертвою, – потому что она была разрублена и распотрошена, – хотел рассмотреть пасть и четыре ряда зубов ее. Не успел он всунуть неосторожно руку в страшную пасть эту и раскрыть ее, как она судорожно сомкнулась, и все пальцы с половиною кисти руки капитана Готье, как отсеченные самым острым топором, остались в закрытой пасти.

Мясо акулы едят, но оно жестко. У нее пасть далеко отнесена от носу, под испод головы, и распорота поперек, дугой. Это самая прожорливая тварь, которая у неосторожных купальщиков нередко отхватывает как ножом руку или ногу.

Весьма замечательно, что перед акулою всегда плавает быстрая маленькая рыбка, называемая лоцманом; иногда их бывает две-три, но всегда они носятся взад и вперед около чудовища, как будто состоят при нем для прислуги на посылках, и никогда ее не покидают. Говорят, что рыбка эта живет пометом акулы, а потому и не отходит от нее.

Заклад

Англичанин-спорщик, охотник до закладов и притом отличный пловец, прибыл во Францию на людей посмотреть и себя показать. Переехав пролив и остановившись в гостинице в Кале, он тотчас же стал расспрашивать, какие в этом приморском городе есть известные пловцы и водолазы. Ему назвали несколько человек. Он осведомился, кто и где они, сказав, что желал бы с ними познакомиться.

Англичанин пошел пройтись по городу, а хозяин гостиницы и несколько дармоедов, занимающихся тем, чтобы ловить на удочку богатых проезжих англичан, стали расспрашивать служителя про приезжего гостя и, узнав все, что им нужно, – то есть что он богат, чудак, спорщик, охотник до закладов и что ему нет ровни в искусстве плавать и нырять, – тотчас разгласили об этом по городу.

Не успел он воротиться в гостиницу, как к нему уже явился скорый и бойкий француз, сказавший о себе, что он первый пловец и водолаз во всей Франции.

– А-а… – сказал англичанин. – А я не последний в своем отечестве. Стало быть, нам не стыдно потягаться?

– Я готов, извольте назначить час, место и условия.

– Час, – сказал англичанин, – хоть завтра с рассветом; место – да вот взморье, у пристани; а условия – тысяча фунтов (на наши деньги шесть тысяч целковых).

Ударили по рукам, пробеседовали дружно вечер, запили условия и положили плыть вдоль берега, покуда один из двух, выбившись из сил, откажется.

Англичанин выходит в назначенный час на берег, готовый кинуться в море, и видит, что бойкий противник его уж тут и также готов, но тащит с собой какой-то огромный мешок.

– Это что значит? – спросил англичанин, который хотел пуститься в море как мать на свет родила и без всяких припасов.

– А это моя дорожная сума с харчами, – сказал француз. – Тут хлебца немного, сыру, ветчинки, баклага с водой – ведь воду, по которой мы поплывем, пить нельзя, – да еще три бутылочки вина для подкрепления сил.

– К чему же это, куда?

– Как к чему! Да разве вы хотите меня уморить голодом! Этого уговора не было!

– Я полагал, что достаточно будет закусить на берегу и пообедать по окончании дела.

– Благодарю покорно, я не намерен во все время постничать.

– Да на сколько же времени вы собираетесь в поход? – спросил озадаченный англичанин.

– Не знаю, как сила возьмет. Я, бывало, суток по трое и по четверо держался. Я беру харчей на неделю. Говорится: едешь на день, а хлеба бери на неделю.

Англичанин, не говоря ни слова, поклонился и, достав шесть тысяч целковых, отдал их французу, раскланялся и отправился домой.

Таким образом балагур француз получил заклад, а еще никому не было известно, умел ли он плавать!

Водопой

Полтавец, который в первый раз от роду пришел с обозом в Одессу, пригнал волов своих в море на водопой. Волы понюхали да и отворотили рыло от воды в сторону. Чумак удивился, отчего у него волы не хотят пить такой чистой воды, а потому по привычке своей зачерпнул ее рукой и сам отведал. Выплюнув ее и поморщась, он покачал головой и сказал:

– Тим-то воно таке здоровенне, ще його не який бис не пье!

Встреча морского царя

Почти у всех европейских народов заведено праздновать в море день перехода судна через экватор – это самая срединная полоса земного шара, средина жаркого пояса. При этом поздравляют, а иногда и купают или окачивают водою тех, кто в первый раз переходит из Северного полушария в Южное. Распоряжается всеми затеями обыкновенно первый проказник между матросами, которому командир дозволяет явиться на шканцы в наряде морского царя, или дедушки-водяного.

Первое русское судно перешло экватор 26 ноября 1803 года под командой капитана И. Ф. Крузенштерна. Один только командир до этого бывал уже в Южном полушарии, остальные все были новички. Должность дедушки-водяного, который в пеньковом парике и тулупе наизнанку вышел встречать гостей своих, поручена была матросу Павлу Курганову. Он явился с острогой, или трезубцем, красно балагурил, много насказал о чудесах жарких стран и выпросил у командира по чарке вина на команду, так как у него самого для потчеванья и угощения дорогих гостей не было никаких запасов, кроме морской соленой воды. Этою водою он и окатил на угощении всю команду. Обыкновенно все это делается так.

Получив тайком позволение командира потешиться, морской царь засылает гонца, разубранного и расписанного сажей и мелом. Гонец этот иногда ходит на деревяшке или на костылях и торопится вприпрыжку из-под бака в ют. По словам: «Милости просим!» – выползает из люка сам морской царь, в вывороченном тулупе, в шутовской шапке, с острогою в одной руке и с кузнечным мехом в другой, – значит, он же и царь ветров. Иногда царедворцы сажают его на колесницу из пушечного станка, в которую запряжены львы или медведи. У царедворцев его у кого рыба в руках, у кого рак или раковина, и у всякого по ведру воды из-за борта.

Водяной допрашивает команду, зачем они пришли в царство его, и требует с них за это дань. После разных шуток он освобождает от дани всех тех, кто уже проходил царство его, то есть экватор, и платил пошлину прежде, а остальных окачивает водой.

Иногда водяной высылает после гонца звездочетов своих, которые берут высоту Солнца, делают исчисление и объявляют, что корабль вошел в царство водяного и вот сейчас только переваливается из Северного полушария в Южное.

Конец всего этого – много шуток и смеху да чарка вина.

Играй назад

Гуляя в праздник, матрос угостил себя и товарищей музыкой: они встретили цыгана со скрипкой. Натешившись вволю, хозяин пирушки этой дал цыгану гривну и пошел было с товарищами своим путем. Но скрипач нашел, что ему за труды мало гривны, и стал неотступно просить еще хоть пятака. «Один камаринский больше стоит, – говорил цыган жалобно и настоятельно, – а я камаринского сыграл вам раз десяток».

– Нет у меня ни гроша, – сказал матрос, – хоть обыщи сейчас. А коли ты сыграл нам лишку, так давай сам сдачи: играй камаринского на пятак назад!

Три супостата

Не знаю, правда ли, а говорят, будто нашего брата русака подчас одолевают три супостата прирожденные: авось, небось да как-нибудь. Есть и пословица, сложенная на этот лад: «Русский-де человек на трех сваях стоит: авось, небось да как-нибудь».

Поклеп это, как я полагаю, и русский человек такому греху не причастен. Мало ли что врут; ведь говорится же и такая пословица: «Бей русского – часы сделает!» Так будто и это правда? Говорят же: «Мужик глупее вороны и хитрее черта». Так будто и это правда?

Однако с чего-нибудь да берутся такие речи. От слова не сбудется, но слово-то с чего-нибудь да взялось; с ветру только губы смякнут.

Когда идешь на худое дело, не говори авось, вот тут-то супостат этот и обманет. Не думай: «Авось пройдет, авось не увидят, не узнают» – спохватишься шапки, когда головы не станет, – авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. А коли путное, молодецкое дело на уме, тогда пускайся смело на авось: тут оно редко тебя выдаст.

Когда худое на уме, не говори небось: беспутному делу небось плохая подмога. Стыдно тебе станет, коли храбрость твоя пойдет на худое, да еще и удачи не будет: небось тебя выдаст как пить даст. А после плохо, сам знаешь: каяться-то можно, да вернуть нельзя. А коли закричать: «Охотнички, за мной!» – тогда не раздумывая говори небось — и пошел.

Третий недруг наш – как-нибудь; это мужик – посконная борода. Сделать дело как-нибудь – это не годится, и что бы ни взял в голову либо в руки, все делай не по конец пальцев, не так, чтобы с рук долой, а с ног собаки тащи – а делай так, чтобы работа мастера хвалила. Говорится, что дело мастера боится, а иной мастер дела боится, и вот таким-то мастером, который дела боится, не следует быть никому. Как-нибудь лапоть плетут, да и то концы хоронят: без этого нельзя. Как-нибудь хотел мужик мужика в шею ударить, да свернул себе большой палец: и тут без сноровки нельзя. Как-нибудь тетерка шагает, так и за то в силок попадает: без оглядки не ходи. Сделаешь как-нибудь, так никак не будет, а хуже того, что и вовсе не сделано.

«Нам, – говорят „хорошие“ мастера, – лишь бы мерку снять да задаток взять; тесны сапоги разносятся, а просторные ссядутся – такова наша работа!»

А добрые люди отвечают на это: «Нет уж, носи сам. Сама себя раба бьет, коли не чисто жнет».

Так из трех свай этих, ребята, одна вовсе никуда не годится, пусть она себе без помину пропадает; этой третьей свае кличка: как-нибудь. А о двух первых, которым кличка авось да небось, можно молвить так: ведь на авось мужик и хлеб сеет! Коли дело доброе, бери на авось и веруй в небось, а коли нет – так брось.