Виталий Бианки

Синичкин календарь

* * *

© Бианки В.В., насл., 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

* * *

– Эй вы, мелюзга! – крикнул им Пеликан-Мешконос с озера. – Поймали мошку – и рады. А того нет, чтобы про запас себе что-нибудь отложить. Я вот рыбку поймаю – и в мешок себе отложу, опять поймаю – и опять отложу.

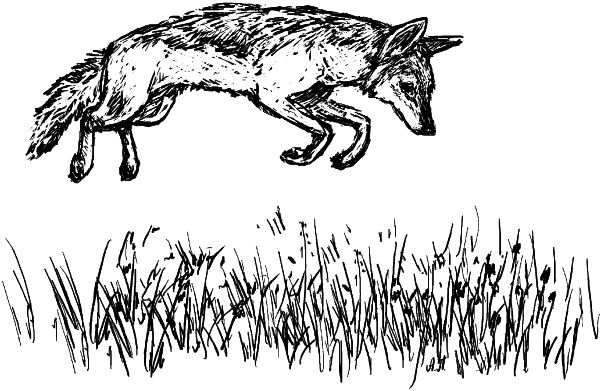

Чей нос лучше?

Поднял толстый Пеликан свой нос, а под носом у него мешок, набитый рыбой.

Мухолов-Тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять ждёт, высматривает. Увидал поблизости Дубоноса и стал жаловаться ему на своё горькое житьё.

– Очень уж мне утомительно, – говорит, – пропитание себе добывать. Целый день трудишься-трудишься, ни отдыха, ни покоя не знаешь, а всё впроголодь живёшь. Сам подумай: сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть. А зёрнышки клевать я не могу: нос у меня слишком тонок.

– Да, твой нос никуда не годится, – сказал Дубонос. – То ли дело мой! Я им вишнёвую косточку, как скорлупу, раскусываю. Сидишь на месте и клюёшь ягоды. Вот бы тебе такой нос.

Кто такой дубонос?

Дубонос – зерноядная птица из семейства вьюрковых. Размером со скворца, но более плотного сложения, с большой головой и массивным клювом. Толстым клювом он легко колет косточки вишни, черёмухи и тёрна. Не отказывается от семян клёна, липы, гороха, подсолнечника. Птенцов дубоносы выкармливают насекомыми и их личинками.

Услыхал его Клёст-Крестонос и говорит:

– У тебя, Дубонос, совсем простой нос, как у Воробья, только потолще. Вот посмотри, какой у меня замысловатый нос! Я им круглый год семечки из шишек вылущиваю. Вот так.

Клёст ловко поддел кривым носом чешуйку еловой шишки и достал семечко.

– Верно, – сказал Мухолов, – твой нос хитрей устроен!

– Ничего вы не понимаете в носах! – прохрипел из болота Бекас-Долгонос. – Хороший нос должен быть прямой и длинный, чтоб им козявок из тины доставать удобно было. Поглядите на мой!

Посмотрели птицы вниз, а там из камыша торчит нос длинный, как карандаш, и тонкий, как спичка.

У него правда клюв крестом?

Клюв у клестов особый, с другими птицами не спутать. Обе его половинки изогнуты и расположены крест-накрест. С помощью такого «инструмента» клесты с лёгкостью достают семена из еловых и сосновых шишек. Сосновые шишки твёрже, поэтому клюв у клеста-сосновика толще, чем у клеста-еловика.

– Ах, – сказал Мухолов, – вот бы мне такой нос.

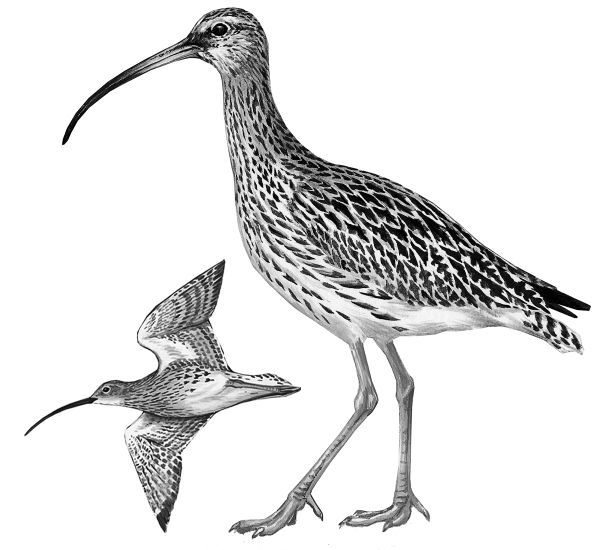

– Постой! – запищали в один голос два брата-кулика – Шилонос и Кроншнеп-Сер-понос. – Ты ещё наших носов не видал!

Поглядел Мухолов и увидал перед собой два замечательных носа: один смотрит вверх, другой – вниз, и оба тонкие, как иголка.

– Мой нос для того вверх смотрит, – сказал Шилонос, – чтоб им в воде всякую мелкую живность поддевать.

– А мой нос для того вниз смотрит, – сказал Кроншнеп-Серпонос, – чтоб им червяков да букашек из травы таскать.

– Ну, – сказал Мухолов, – лучше ваших носов не придумаешь!

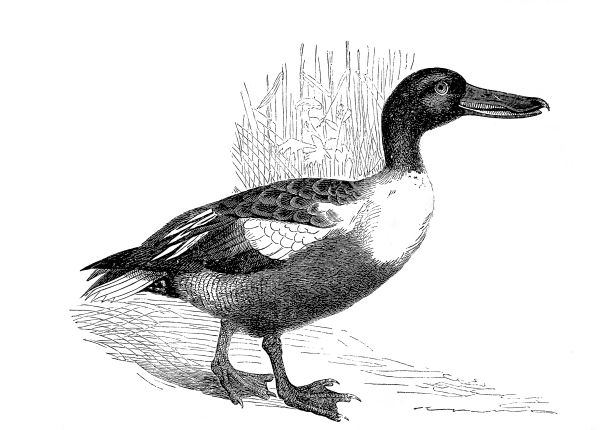

– Да ты, видно, настоящих носов и не видал! – крякнул из лужи Широконос. – Смотри, какие настоящие-то носы бывают: во-о!

Кто такие шилонос и кроншнеп-серпонос?

Шилонос – это шилоклювка, кулик с длинным и плоским клювом, дугообразно загнутым вверх. Шилоклювки кормятся мелкими рачками, личинками водных насекомых и семенами водных растений. Кроншнеп-серпонос – большой кроншнеп, кулик с длинным клювом, часть которого сильно загнута книзу.

Большой кроншнеп

Все птицы так и прыснули со смеху, прямо Широконосу в нос: «Ну и лопата!»

– Зато им воду щелокчить-то как удобно! – досадливо сказал Широконос и поскорей опять кувыркнулся головой в лужу.

– Обратите внимание на мой носик! – прошептал с дерева скромный серенький Козодой-Сетконос. – У меня он крохотный, однако служит мне и сеткой, и глоткой. Мошкара, комары, бабочки целыми толпами в сетку-глотку мою попадают, когда я ночью над землей летаю.

– Это как же так? – удивился Мухолов. – Я по одной мошке хватаю, а он ловит их сразу сотнями!

– А вот как! – сказал Козодой-Сетконос да как разинет зев – все птицы так и шарахнулись от него.

– Вот счастливец! – сказал Мухолов. – Я по одной мошке хватаю, а он ловит их сразу сотнями!

Кто такой широконос? Зачем ему такой нос в воде?

Широконос – утка-широконоска с короткой шеей и очень широким клювом. Широконоска кормится на речках и озёрах, процеживая воду своим клювом-цедилкой. Основной корм утки – мелкие моллюски, водные насекомые и семена растений.

– Да, – согласились птицы, – с такой пастью не пропадёшь!

– Эй вы, мелюзга! – крикнул им Пеликан-Мешконос с озера. – Поймали мошку – и рады. А того нет, чтобы про запас себе что-нибудь отложить. Я вот рыбку поймаю – и в мешок себе отложу, опять поймаю – и опять отложу.

Поднял толстый Пеликан свой нос, а под носом у него мешок, набитый рыбой.

– Вот так нос, – воскликнул Мухолов, – целая кладовая! Удобней уж никак не выдумаешь!

– Ты, должно быть, моего носа ещё не видал, – сказал Дятел. – Вот полюбуйся!

– А что ж на него любоваться? – спросил Мухолов. – Самый обыкновенный нос: прямой, не очень длинный, без сетки и без мешка. Таким носом пищу себе на обед доставать долго, а о запасах и не думай.

Зачем козодою «сетка»?

Козодой кормится ночными жуками и бабочками, которых ловит на лету. Часто сопровождает возвращающееся в сумерках после пастьбы стадо коров или коз. Жёсткие пёрышки – щетинки, покрывающие уголки клюва, образуют своеобразную сетку, задерживающую и направляющую подвижную добычу в широко открытый рот.

– Нельзя же всё только об еде думать, – сказал Дятел-Долбонос. – Нам, лесным работникам, надо инструмент при себе иметь для плотничных и столярных работ. Мы им не только корм себе добываем, но и дерево долбим: жилище устраиваем, и для себя, и для других птиц. Вот у меня какое долото!

– Чудеса! – сказал Мухолов. – Столько носов видел я нынче, а решить не могу, какой из них лучше. Вот что, братцы, становитесь вы рядом. Я посмотрю на вас и выберу самый лучший нос.

Выстроились перед Мухоловом-Тонконосом Дубонос, Крестонос, Долгонос, Шилонос, Широконос, Сетконос, Мешконос и Долбонос.

Но тут упал сверху серый Ястреб-Крючконос, схватил Мухолова и унёс себе на обед.

А остальные птицы с перепугу разлетелись.

Зачем ястребу клюв крючком?

Крючковатым и острым клювом ястребы разрывают на куски пойманную добычу (птиц и мелких грызунов).

Ястребы-тетеревятники

Чьи это ноги?

Летел Жаворонок высоко над землёй, под самыми облаками. Поглядит вниз – сверху ему далеко видно – и поёт:

Я ношусь под облаками,

Над полями и лугами,

Вижу всех, кто подо мной,

Всех под солнцем и луной.

Устал петь, спустился и сел на кочку отдыхать. Вылезла из-под дерева Медянка и говорит ему:

– Сверху ты всё видишь, – это правда. А вот снизу никого не узнаешь.

– Как это может быть? – удивился Жаворонок. – Непременно узнаю.

– А вот иди, ложись со мной рядом.

Я тебе буду снизу всех показывать, а ты отгадывай, кто идёт.

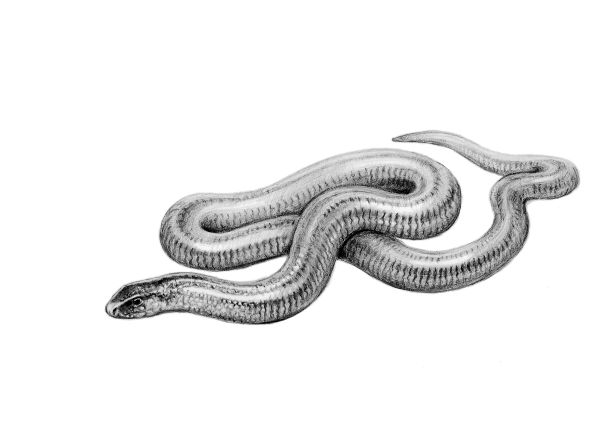

Кто такая медянка?

Медянкой часто называют веретеницу ломкую – безногую ящерицу. Веретеница абсолютно безобидна, хотя про неё существует множество небылиц. Народная молва причисляет её к опасным ядовитым змеям. В ночные часы ведущая скрытный образ жизни ящерица охотится на червей, моллюсков и жуков. В длину веретеница не превышает 60 см.

– Ишь какая! – говорит Жаворонок. – Я к тебе пойду, а ты меня ужалишь. Я змей боюсь.

– Вот и видно, что ты ничего не знаешь, – сказала Медянка, – первое – я не змея, а просто ящерица; а второе – змеи не жалят, а кусают. Змей-то и я боюсь: зубы у них такие длинные, и в зубах – яд. А у меня, гляди-ка: малюсенькие зубки. Я ими не то что от змеи, от тебя и то не отобьюсь.

– А где же у тебя ноги, если ты ящерица?

– Да зачем мне ноги, если я по земле ползаю не хуже змей?

– Ну, если вправду ты – безногая ящерица, – сказал Жаворонок, – так мне бояться нечего.

Соскочил с кочки, лапки под себя поджал и лёг рядом с Медянкой.

Правда ли, что змеи не жалят, а кусают?

Укус змеи наносят ядовитыми зубами, а жалят насекомые (пчёлы, осы, шмели), используя жало, расположенное на конце брюшка.

Тигровый уж и гадюка обыкновенная

Вот лежат они рядышком, Медянка и спрашивает:

– Ну-ка ты, верхогляд, узнавай, кто идёт и зачем он сюда пожаловал?

Взглянул Жаворонок перед собой и обмер: идут по земле высоченные ноги, через большие кочки, как через малые комочки земли, шагают, пальцами в землю след вдавливают.

Перешагнули ноги через Жаворонка и пропали: не видать больше.

Медянка на Жаворонка посмотрела и улыбнулась во весь рот. Облизнула сухие губы тонким язычком и говорит:

– Ну, друг, видно, не разгадал ты моей загадки. Кабы ты знал, кто через нас шагнул, так не испугался бы. Я вот лежу и смекаю: две ноги высоких, пальцев на каждой счётом три больших, один маленький. И знаю уж: птица идёт большая, высокая, по земле гулять любит – хороши ходули для ходьбы. Так оно и есть: Журавль это прошёл.

Почему ящерица безногая?

Отсутствие конечности у веретеницы, как, впрочем, и у других безногих ящериц (например, желтопузика), произошло в связи с переходом на иной способ передвижения. Используя змееобразные изгибания тела, эти ящерицы могут быстро передвигаться в лесной подстилке (веретеница) или песке (желтопузик).

Веретеница

Тут Жаворонок встрепенулся весь от радости: Журавль ему знакомый был. Спокойная птица, добрая – не обидит.

– Лежи, не пляши! – зашипела на него Медянка. – Гляди: опять ноги идут.

И верно: ковыляют по земле голые ноги, неизвестно чьи.

Пальцы словно лоскутами клеёнки обшиты.

– Отгадывай! – говорит Медянка.

Жаворонок думал-думал, – никак не может припомнить, чтобы прежде такие ноги видел.

– Эх ты! – засмеялась Медянка. – Да ведь это совсем просто отгадать. Видишь: пальцы широкие, ноги плоские, по земле идут – спотыкаются. Вот в воде с ними удобно: повернёшь ногу боком – она воду, как ножом режет; растопыришь пальцы – и весло готово. Это Чомга-нырец – водяная такая птица – из озера вылезла.

Зачем журавлю такие ноги?

Журавли (серый, чёрный, белый) живут на болотах, а журавль-красавка населяет степи. Для птиц, кормящихся на болотах и мелководьях, характерны длинные ноги, позволяющие им успешно передвигаться. Длинные ноги журавля-красавки обеспечивают птицам хороший обзор, позволяющий своевременно заметить приближающегося хищника.

Вдруг упал с дерева чёрный комок шерсти, приподнялся с земли и пополз на локтях.

Присмотрелся Жаворонок, а это вовсе не локти, а сложенные крылья.

Повернулся комок боком – сзади у него цепкие звериные лапки и хвост, а между хвостом и лапками кожа натянута.

– Вот чудеса! – сказал Жаворонок. – Кажется, крылатая тварь, как и я, а на земле узнать её никак не могу.

– Ага! – обрадовалась Медянка. – Не можешь узнать. Хвастался, что под луной всех знаешь, а Летучей-то Мыши и не узнал.

Тут Летучая Мышь вскарабкалась на кочку, расправила крылья и улетела к себе на дерево.

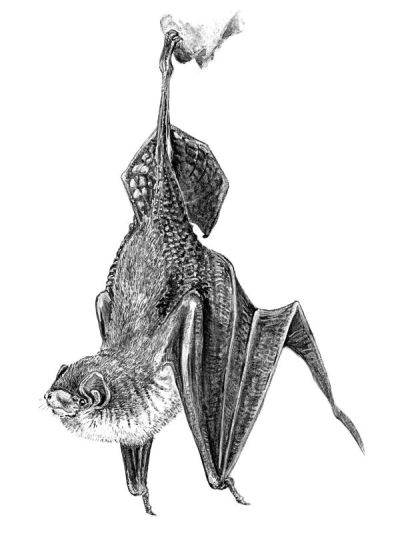

Зачем летучей мыши лапы и хвост?

Дневные часы летучие мыши проводят в дуплах, поэтому упасть с дерева крылатый зверёк вряд ли мог. Острыми коготками летучие мыши цепляются за стенки дупла или пещеры, подвешиваясь вниз головой для дневного сна. В полёте хвост у летучих мышей выполняет функцию руля.

А уж из-под земли другие ноги лезут.

Страшные лапы: короткие, мохнатые, на пальцах тупые когти, жёсткие ладошки в разные стороны вывернуты.

Затрепетал Жаворонок, а Медянка говорит:

– Лежу, гляжу и смекаю: лапы в шерсти – значит, звериные, короткие, как обрубки, и ладошками врозь, а на толстых пальцах когтищи здоровые. На таких ногах по земле шагать трудно. А вот под землёй жить, землю лапами рыть да назад её за собой отбрасывать – очень даже удобно. Вот вышло у меня: подземный зверь. Крот называется. Гляди, гляди, а то он сейчас опять под землю уйдёт.

Зарылся Крот в землю – и опять нет никого. Не успел Жаворонок в себя прийти, глядь: бегут по земле руки.

Зачем кроту такие когти?

Передние лапы крота похожи на лопаты. Ему другие и не нужны. Ведь крот всю свою жизнь роет подземные туннели в поисках съестного – червей и личинок насекомых. Добычу он отыскивает по запаху, глазки у него как мелкие бусинки и подслеповатые. Крот не впадает в зимнюю спячку, а лишь зарывается поглубже, где землю не сковал мороз.

– Это что за акробат? – удивился Жаворонок. – Зачем ему четыре руки?

– А по веткам в лесу прыгать, – сказала Медянка. – Ведь это же Белка-векша.

– Ну, – говорит Жаворонок, – твоя взяла: никого я на земле не узнал. Дай-ка, теперь я тебе загадку загадаю.

– Загадывай, – говорит Медянка.

– Видишь в небе тёмную точку?

– Вижу, – говорит Медянка.

– Отгадай, какие у неё ноги?

– Да ты шутишь! – говорит Медянка. – Где ж мне так высоко ноги разглядеть?

– Какие тут шутки! – рассердился Жаворонок. – Уноси свой хвост подобру-поздорову, пока не сгребли тебя эти когтистые лапы.

Кивнул Медянке на прощанье, вскочил на лапки и улетел.

Кто такая белка-векша?

Векша – старинное русское название белки. Когда-то дремучие вековые леса называли векшарниками, а живущих в них белок – векшами. Интересно, что векшей называли часть колёсного механизма для поднятия тяжестей. Выражение «Как белка в колесе», может быть, имеет к этому прямое отношение.

Кто чем поёт?

Слышишь, какая музыка гремит в лесу?

Слушая её, можно подумать, что все звери, птицы и насекомые родились на свет певцами и музыкантами.

Может быть, так оно и есть: музыку ведь все любят, и петь всем хочется. Только не у каждого голос есть.

Вот послушай, чем и как поют безголосые.

Лягушки на озере начали ещё с ночи.

Надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты приоткрыли…

– Ква-а-а-а-а!.. – одним духом пошёл из них воздух.

Услыхал их Аист из деревни. Обрадовался!

– Целый хор! Будет мне чем поживиться!

И полетел на озеро завтракать.

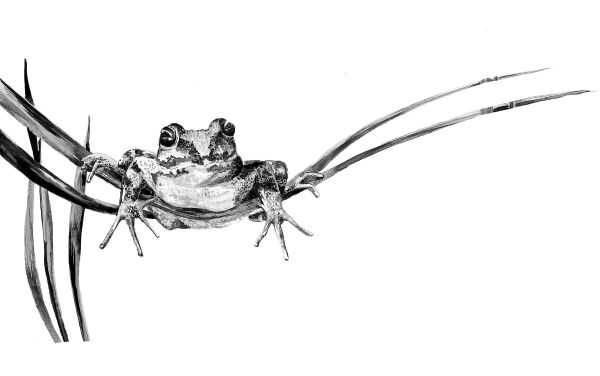

Как лягушки квакают и зачем?

Кваканье лягушек – брачная песня самцов. Пузыри, которые надуваются за глазами (у лягушек нет ушных раковин), выполняют функцию резонаторов, усиливающих громкость кваканья.

Прилетел и сел на берегу. Сел и думает: «Неужели я хуже лягушки? Поют же они без голоса. Дай-ка и я попробую».

Поднял длинный клюв, застучал, затрещал одной его половинкой о другую, – то тише, то громче, то реже, то чаще: трещотка трещит деревянная, да и только! Так разошёлся, что и про завтрак свой забыл.

А в камышах стояла Выпь на одной ноге, слушала и думала: «Безголосая я цапля! Да ведь и Аист – не певчая птичка, а вон какую песню наигрывает».

И придумала: «Дай-ка на воде сыграю!»

Сунула в озеро клюв, набрала полный воды да как дунет в клюв! Пошёл по озеру громкий гул:

– Прумб-бу-бу-бумм!.. – словно бык проревел.

Зачем аист трещал, А выпь дула?

Белые аисты безголосы. Весной самцы трещат клювом, быстро постукивая одной половинкой об другую. Выпь называют «водяным бычком» из-за необычных звуков, которые напоминают рёв бычка. Звук рождается, когда птица с силой прогоняет и выпускает воздух из пищевода, подняв голову вверх.

«Вот так песня! – подумал Дятел, услыхав Выпь из лесу. – Инструмент-то и у меня найдётся: чем дерево не барабан, а нос мой чем не палочка?»

Задом упёрся, передом откинулся, размахнулся головой – как задолбит носом по суку!

Точь-в-точь – барабанная дробь.

Вылез из-под коры Жук с предлинными усами.

Закрутил, закрутил головой, заскрипела его жёсткая шея, – тоненький-тоненький писк послышался.

Пищит усач, а всё напрасно; никто его писка не слышит. Шею натрудил – зато сам своей песней доволен.

А внизу под деревом из гнезда вылез Шмель и полетел петь на лужок.

Вокруг цветка на лужку кружит, жужжит жилковатыми жёсткими крылышками, словно струна гудит.

Зачем жук-усач пищит?

Шеи у жука-усача нет. Голова срастается с грудью, образуя головогрудь, подвижно соединённую с брюшком. Жуки-усачи скрипят скорее смещающимися грудью и брюшком, когда они двигаются относительно друг друга. Скрип возникает непроизвольно, хочет того жук или нет.

Корнежил

Разбудила шмелиная песня зелёную Саранчу в траве.

Стала Саранча скрипочки налаживать. Скрипочки у неё на крылышках, а вместо смычков – длинные задние лапки коленками назад. На крыльях – зазубринки, а на лапках зацепочки.

Трёт себя Саранча лапками по бокам, зазубринками за зацепочки задевает – стрекочет.

Саранчи на лугу много: целый струнный оркестр.

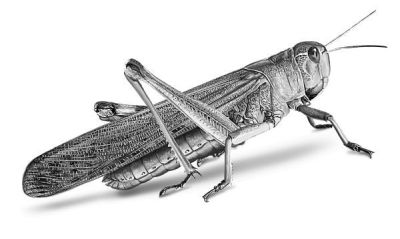

Саранча и кузнечик – это одно и то же?

На лугах и в лесу живут кузнечики – зелёный и серый, относящиеся к семейству настоящих кузнечиков. Саранча – другое семейство насекомых, распространённых преимущественно в степях и полупустынях. Издавать стрекот способны как кузнечики, так и саранча.

Саранча

«Эх, – думает Долгоносый Бекас под кочкой, – надо и мне спеть! Только вот чем? Горло у меня не годится, нос не годится, шея не годится, крылышки не годятся, лапки не годятся… Эх! Была не была, – полечу, не смолчу, чем-нибудь да закричу!»

Выскочил из-под кочки, взвился, залетел под самые облака. Хвост раскрыл веером, выпрямил крылышки, перевернулся носом к земле и понёсся вниз, переворачиваясь с бока на бок, как брошенная с высоты дощечка. Головой воздух рассекает, а в хвосте у него тонкие, узкие пёрышки ветром перебирает.

И слышно с земли, будто в вышине барашек запел, заблеял.

А это Бекас.

Отгадай, чем он поёт?

Хвостом!

Как бекас научился петь хвостом?

Бекас издаёт громкие звуки «тэка-тэка», сидя под кочкой. Затем взмывает вверх и, сложив крылья, устремляется вниз, сопровождая пикирование характерным «блеяньем». Звуки рождаются, по-видимому, при вибрации в воздухе хвостовых перьев. Есть и другое мнение: вибрируют пёрышки «крылышка» на сгибе крыла.

Хвосты

Прилетела Муха к Человеку и говорит:

– Ты хозяин над всеми зверями, ты всё можешь сделать. Сделай мне хвост.

– А зачем тебе хвост? – говорит Человек.

– А затем мне хвост, – говорит Муха, – зачем он у всех зверей – для красоты.

– Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты. А ты и без хвоста хорошо живёшь.

А разве у павлинов хвост не для красоты?

То, что принято называть павлиньим хвостом, на самом деле таковым не является. Это удлинённые и яркие кроющие перья, вырастающие на спине и образующие пышный шлейф. Настоящий хвост у павлина коротенький и скрыт под кроющими перьями. Он скромно окрашен и украшением не служит.

Рассердилась Муха и давай Человеку надоедать: то на сладкое блюдо сядет, то на нос ему перелетит, то у одного уха жужжит, то у другого. Надоела, сил нет! Человек ей и говорит:

– Ну, ладно! Лети ты, Муха, в лес, на реку, в поле. Если найдёшь там зверя, птицу или гада, у которого хвост для красоты только приведён, можешь его хвост себе взять. Я разрешаю.

Обрадовалась Муха и вылетела в окошко.

Летит она садом и видит: по листу Слизняк ползёт. Подлетела Муха к Слизняку и кричит:

– Отдай мне твой хвост, Слизняк! Он у тебя для красоты.

– Что ты, что ты! – говорит Слизняк. – У меня и хвоста-то нет: это ведь брюхо моё. Я его сжимаю да разжимаю, – только так и ползаю. Я – брюхоног.

Муха видит – ошиблась, – и полетела дальше.

Прилетела к речке, а в речке Рыба и Рак – оба с хвостами. Муха к Рыбе:

– Отдай мне твой хвост! Он у тебя для красоты.

– Совсем не для красоты, – отвечает Рыба. – Хвост у меня – руль. Видишь: надо мне направо повернуть – я хвост вправо поворачиваю. Надо налево – я влево хвост кладу. Не могу я тебе свой хвост отдать.

Правда, что у рыб хвост – это руль?

У рыб хвост выполняет функцию основного органа передвижения. Рулями рыбам служат грудные плавники.

Муха к Раку:

– Отдай мне твой хвост, Рак!

– Не могу отдать, – отвечает Рак. – Ножки у меня слабые, тонкие, я ими грести не могу. А хвост у меня широкий и сильный. Я как шлёпну хвостом по воде, так меня и подбросит. Шлёп, шлёп – и плыву, куда мне надо. Хвост у меня вместо весла.

Что, у рака хвост вместо весла?

Рак предпочитает ползать по дну, но способен быстро плавать, подгибая под себя брюшко, а не хвост. Хвост у рака представлен десятком чешуйчатых пластинок, размещённых на конце брюшка. Резко сгибая и разгибая брюшко, рак плывёт задним концом тела вперёд, прижав клешни друг к другу. Подобным способом он спасается от врагов, не ожидавших такой прыти от внешне медлительного рака.

Полетела Муха дальше. Прилетела в лес, видит: на суку Дятел сидит. Муха к нему:

– Отдай мне твой хвост, Дятел! Он у тебя для красоты только.

– Вот чудачка! – говорит Дятел. – А как же я деревья-то долбить буду, еду себе искать, гнёзда для детей устраивать?

– А ты носом, – говорит Муха.

– Носом-то носом, – отвечает Дятел, – да ведь и без хвоста не обойдёшься. Вот гляди, как я долблю.

Упёрся Дятел крепким, жёстким своим хвостом в кору, размахнулся всем телом, да как стукнет носом по суку – только щепки полетели!

Муха видит: верно, на хвост Дятел садится, когда долбит, – нельзя ему без хвоста. Хвост ему подпоркой служит. Полетела дальше.

Видит: Оленуха в кустах со своими оленятами. И у Оленухи хвостик – маленький, пушистый, беленький хвостик. Муха как зажужжит:

– Отдай мне твой хвостик, Оленуха!

Оленуха испугалась.

– Что ты, что ты! – говорит. – Если я отдам тебе свой хвостик, так мои оленятки пропадут.

– Оленяткам-то зачем твой хвост? – удивилась Муха.

– А как же, – говорит Оленуха. – Вот погонится за нами Волк. Я в лес кинусь – прятаться. И оленятки за мной. Только им меня не видно между деревьями. А я им белым хвостиком машу, как платочком: сюда бегите, сюда! Они видят – беленькое впереди мелькает, – бегут за мной. Так все и убежим от Волка.

Только у олених хвост белый или у самцов оленей тоже?

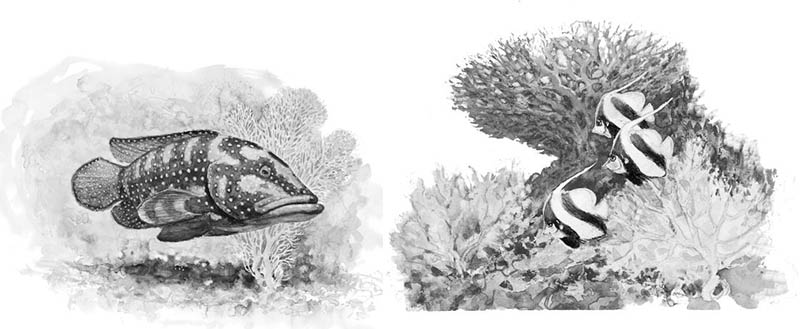

«Белое зеркальце», о котором идёт речь, включает белую нижнюю сторону хвоста и белое пятно под хвостом. Чтобы «зеркальце» было лучше заметно, бегущий олень вздёргивает хвост вверх, тем более что верхняя его сторона окрашена в коричневато-бурый цвет. Белое «зеркальце» характерно для самок и самцов.

Пятнистый олень и косуля европейская

Нечего делать, полетела Муха дальше.

Полетела дальше и увидела Лисицу. Эх, и хвост у Лисицы! Пышный да рыжий, красивый-красивый!

«Ну, – думает Муха, – уж этот-то мой будет». Подлетела к Лисице, кричит:

– Отдавай хвост!

– Что ты, Муха! – отвечает Лисица. – Да без хвоста я пропаду. Погонятся за мной собаки, живо меня, бесхвостую, поймают. А хвостом я их обману.

– Как же ты, – спрашивает Муха, – обманешь их хвостом?

– А как станут меня собаки настигать, я хвостом верть! – хвост вправо, сама влево.

Собаки увидят, что хвост мой вправо метнулся, и кинутся вправо. Да пока разберут, что ошиблись, я уж далеко.

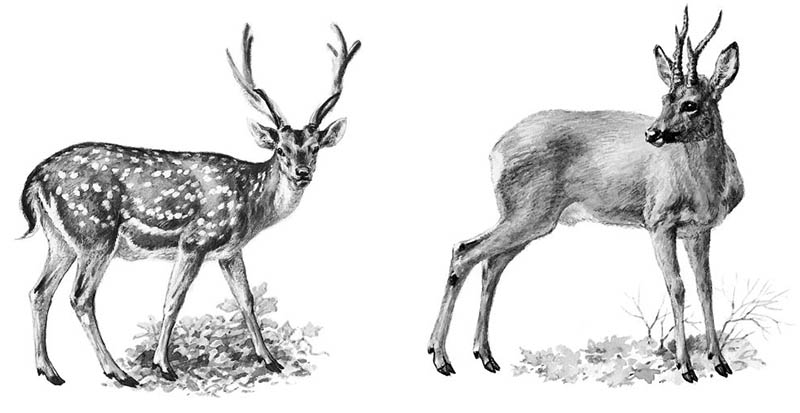

Правду ли сказала Мухе Лиса?

Лисица поведала мухе не всю правду. Рулить на бегу хвостом ей не привыкать, но и собаки своё дело знают. Борзые – стремительные, в скорости лисице не уступают, а даже превосходят. Они-то часто и прихватывают лису за хвост. Без хвоста шансов на спасение у неё было бы больше.

Видит Муха: у всех зверей хвост для дела, нет лишних хвостов ни в лесу, ни в реке. Нечего делать, полетела Муха домой. Сама думает:

«Пристану к Человеку, буду ему надоедать, пока он мне хвост не сделает».

Человек сидел у окошка, смотрел на двор.

Муха ему на нос села. Человек бац себя по носу, а Муха уж ему на лоб пересела. Человек бац по лбу, а Муха уж опять на носу.

– Отстань ты от меня, Муха! – взмолился Человек.

– Не отстану, – жужжит Муха. – Зачем надо мной посмеялся, свободных хвостов искать послал? Я у всех зверей спрашивала – у всех зверей хвост для дела.

Человек видит: не отвязаться ему от мухи – вон какая надоедная! Подумал и говорит:

– Муха, Муха, а вон Корова на дворе. Спроси у неё, зачем ей хвост.

– Ну, ладно, – говорит Муха, – спрошу ещё у Коровы. А если и Корова не отдаст мне хвоста, сживу тебя, Человек, со свету.

Вылетела Муха в окошко, села Корове на спину и давай жужжать, выспрашивать:

– Корова, Корова, зачем тебе хвост? Корова, Корова, зачем тебе хвост?

Корова молчала, молчала, а потом как хлестнёт себя хвостом по спине – и пришлёпнула Муху.

Упала Муха на землю, – дух вон, и ножки кверху. А Человек и говорит из окошка:

– Так тебе, Муха, и надо – не приставай к людям, не приставай к зверям. Надоеда.

Зачем корове хвост?

Хлопнуть себя по спине хвостом корова не может, не так он устроен. По бокам – пожалуйста: и налево, и направо. Обмахивание хвостом – процедура необходимая и важная в повседневной коровьей жизни. Хвост-спаситель особенно востребован летом, когда животным отравляют жизнь назойливые кровососы: слепни, мухи, комары…