Виктория Трелина

Жила-была девочка. Повесть о детстве, прошедшем в СССР

Памяти моих дорогих бабушки и дедушки посвящена эта книга

Комментарии Андрея Серебрякова

В оформлении использованы фотографии и рисунки автора

Основана на реальных событиях

© В. Трелина, текст, фото, рисунки, 2010

© Ю. Межова, ил., 2010

© А. Серебряков, комментарии, 2010

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Предисловие

Если скажут слово «родина»,

Сразу в памяти встаёт

Старый дом, в саду смородина,

Толстый тополь у ворот…

А что встаёт у вас в памяти, когда вы читаете эти строчки? У меня – букварь. Тот самый – синенький с буквой «А», которую бережно обнимают девочка и мальчик в школьной форме. У кого из нас он сохранился? А ведь нам всем его дарили первого сентября… На память.

Ах, память, память… Стоит услышать по радио неожиданно вновь ставшие популярными строчки про «Комарово» или, забирая дочку из садика, вдохнуть чудом уцелевший запах «столовки», и вот уже перед глазами, словно кадры из фильма, побежали картинки. Эта плёнка не очень старая и даже уже цветная. Но всё же заброшенная: кое-где потёртая временем, местами на ней не разобрать лиц. А ещё она порвана на части, да и части эти с вырезанными и затерявшимися кусочками. Но всё-таки она хранится у всех нас в сердце. У нас – незаметно и совсем недавно повзрослевших девчонок и мальчишек.

Я обращаюсь к поколению 80-х. К поколению, которое носило варежки и шапки на резинке. К поколению, которое брало в школьной библиотеке книжку «Ленин и дети» для урока внеклассного чтения и давало «честное октябрятское», держась за звёздочку на груди. К поколению, «перепрыгнувшему» четвёртый класс. К тем, у которых в левом уголке зеркала, крепившегося на открывающуюся дверцу шкафа, была наклеена «переводнушка» – девочка с мячиком или собачка в зелёной траве.

К тем, чьи родители часто повторяли непонятное слово «перестройка». К тем, кто помнит передачу «Будильник», кто крутил «пятнашки» на резиночке, запутанной вокруг ног одноклассниц. К тем, кто мечтал поехать на программу «Звёздный час» и писал письма в журнал «Мурзилка». К поколению, которое собирало наклейки из жвачек с Барби и вклеивало их в жёлтую книжечку с вожделенной куклой на обложке, мечтая получить за это настоящую американскую красавицу (до мечты, как правило, не доставало два-три вкладыша). К тем, кого бабушки заставляли пить заряженную Чумаком воду.

Кто хоть раз видел в небе что-то похожее на НЛО и лепил на потные ладошки монетки с радостным воплем: «Держится!», кто вызывал дух чёрного короля в тёмном туалете. Кто утюгом клеил на свою футболку выпрошенные у друга обёртки от первых «Сникерсов» и вафель «Кукуруку». К тем, кто ждал воскресенья, чтобы целый час – с пяти до шести – наслаждаться приключениями Чипа, Дейла и утят. Кто на переменках пересказывал друг другу серии «Богатых…». И, забросив модные чёрные дипломаты, носил учебники в пакете с изображением Иден Кепвелл и Круза Кастильо. Поколению, которое, обливаясь слезами, переписывало в песенник «Ковыляй потихонечку». Которое, подставив магнитофон к радио и приложив палец к губам, через микрофон записывало песню «Ох, Лёх, Лёха, мне без тебя так плохо». Ко всем, кто клал под подушку фото мальчиков из группы «На-На». А позже в анкете одноклассницы на вопрос «Твой любимый певец?» отвечал: «Андрей Губин». Чью школьную форму, заменили юбки-плиссировки и джинсы «мальвины» с вышивкой на заднем кармане. Кто знает не понаслышке, что такое капор и куртка «Аляска». К тем, кто хоть раз зашивал дырки на чёрных в горошек тапочках и мокасинах с зонтиками, с завидной периодичностью появлявшихся на месте больших пальцев.

Я обращаюсь к вам, девчонки и мальчишки, получившие паспорт в девяностых. Я знаю – нас очень много. Давайте вместе посмотрим картинки нашего с вами общего детства. Только не на диске, не в интернете. Всё-таки это относительно старая плёнка. В то время была другая культура и техника: пластинки, кассеты, диафильмы и, конечно, книги. Книга, которую вы держите в руках, послужит вам той машиной времени, в которую все мы когда-то верили.

Если вы узнаете себя на этих страницах… А, в общем-то, по-другому и не может быть.

Часть 1

Жила-была девочка

Маленькое начало большой жизни

Я сижу в синей коляске, пристёгнутая потёртым ремешком с нанизанными на него погремушками. Вообще-то синяя коляска для мальчиков, а я – девочка. Меня зовут Вита. Но дедушка купил мне мальчиковую коляску, потому что красных в магазине не было. А для маленького ребёнка – какая разница, где сидеть? Есть коляска и есть.

Рядом с колясочным колесом ходит огромная жирная курица-бройлер и норовит клюнуть меня в жёлтый сандалик. Мне кажется, что сандалики на мне коричневые, но бабушка называет их жёлтыми. А бабушка взрослая, ей надо верить. Я машу ножкой, от этого колготки на коленке морщатся, а курица недовольно урчит себе под нос.

Сзади хлопает дверь – это из хаты вышел дедушка. Я хочу посмотреть на его доброе лицо и густые серые брови. Почему-то мне приятно смотреть на дедушку, в такие минуты я чувствую себя спокойно и защищённо. Мне очень неудобно поворачиваться, начинают звенеть погремушки, а коляска норовит опрокинуться; мама кидается поправлять на мне шапочку с пахнущими молоком извилистыми тесёмками. Дедушкино лицо возникает впереди, а его большая шершавая рука подаёт мне длинную конфету-карандаш в полосато-красной обёртке.

Конфета-карандаш.

Во времена советского детства отведать её доводилось только из рук бабушек и дедушек, поскольку производились они, видимо, какими-то артелями и родители их на базаре покупать отказывались наотрез…

Но тут уже мамина рука, появляясь откуда-то сзади, отбирает у меня конфету, а мамин голос говорит что-то про зубы и сладости. Я чувствую вкус собственных слёз и слышу свой крик. Кажется, я плачу. Да, я плачу. Мне обидно. Я даже не успела пожевать шелестящий кончик обёртки. Почему взрослые всегда ведут себя так странно? Всё, я хочу спать! Я всегда засыпаю после того, как поплачу…

Белая гора, жёлтая гармошка и розовый человечек

Район города, где живём мы с мамой, называется очень красиво – Белая гора. Заходя в большой жёлтый автобус, я громко говорю водителю: «Нам до Белой горы» и с гордостью смотрю по сторонам. Я делаю так каждый вечер. Люди начинают улыбаться. Я хочу пройти на своё любимое место – на круг. Он находится прямо на полу в самом центре автобуса и всё время легонько вращается под ногами, а на поворотах надо обязательно держаться за белую ручку или за большое колесо, которое стоит тут же – на круге. Иначе можно упасть.

Мама не любит, когда я еду на круге (она называет его гармошка) и когда объявляю всем, что мы живём на Белой горе. Я чувствую это по тому, как торопливо она тянет меня за руку по салону. Я выглядываю из-за её спины, надеясь, что свободных мест не окажется и тогда маме всё же придётся ехать на гармошке, потому что там всегда меньше людей, а она от них очень устала за день. Это она сама всегда так говорит, а ещё она часто повторяет задумчиво: «Мне кажется, что мне триста лет». Я не понимаю, почему ей так кажется. Ведь человеку не может быть столько. Ему может быть шестьдесят, как дедушке, или тридцать, как дяде Васе, а может быть три, как моей двоюродной сестре Нинке – дяди Васиной дочке. А ещё человеку может быть пять лет, именно столько мне исполнится в октябре или в ноябре, точно не помню. В общем, это будет следующей осенью, а сейчас, видимо, зима, потому что все пассажиры в шапках, а кое-где на дорогах я сегодня видела грязный снег. Здесь, в городе, снег почти всегда грязный. Вот в деревне я всегда могу определить время года. Зимой там белый пушистый снег, который шапками лежит на крышах и на скамейке, осенью вместо снега везде жёлтые яркие листья, а летом вокруг всё зелёное-презелёное, бабушка каждый день лепит вареники с ягодами, а на пасеке жужжат пчёлы.

В деревне у меня есть кошка, кролики и качели. Качели сделал дедушка, которому шестьдесят лет, и бабушке тоже столько же, потому что они родились в один год. Я это много раз слышала – они всегда со мной разговаривают обо всём и всё, что я прошу, повторяют много раз.

А мама почти всё время молчит, а «повторять всё по сто раз» тем более не любит. Сколько на самом деле лет маме, я не знаю, она никогда не говорила про это. Мне даже кажется, что она сама забыла. Помнит только, что она «младшая сестра дяди Васи». Значит, когда-то ей тоже будет тридцать лет. Наверное, это почти триста, потому что очень похоже звучит.

Дядя Вася мне дядя, а Нинке – папа. Когда я бываю в деревне, он приезжает из города вместе с моей мамой на выходные. Нинку с собой берёт очень редко, потому что она ещё маленькая и плохо переносит транспорт. Я уже большая и транспорт переношу хорошо. Мы с дядей Васей играем в паровозик и подъёмный кран – он катает меня на плечах и качает на ноге. А ещё он привозит мне шоколадки в зелёной обёртке. На ней нарисован старик в лаптях и золотая рыбка в короне. Я знаю эту сказку. Мне читал её дедушка. Наверное, в городе дядя Вася возит на плечах Нинку и носит ей шоколадки, ведь она ему дочка. Но я этого не вижу, и мне кажется, что меня он любит больше, ведь у меня нет своего папы. Из-за этого меня всё время жалеет бабушка. «По себе знаю, – говорит, – плохо без отца расти». Я киваю головой и вздыхаю, облизывая шоколадные пальцы. Зачем мне спорить с бабушкой? Это некрасиво. Да я ещё и не смогу ей объяснить, что мне очень хорошо живётся, у меня есть дедушка и дядя Вася, есть мама, бабушка и Нянька – она, кажется, бабушкина тётя, а может быть, сестра. Есть маленькая Нинка, которая всегда живёт в городе, и даже есть настоящая подруга – Маринка. И ещё много-много родственников: тётя Римма – Нинкина мама, которая приезжает сажать картошку. Бабушка Маруся из Харькова, которая каждую осень собирает шиповник. Тётя Лена из Курска, она привозит мне красивые платья. Дед Вася из Ростова, он подарил мне когда-то сразу трёх кукол. Он – дедушкин брат, когда он приезжает, они с дедушкой очень долго играют в шахматы. Сидят за столом и оба молчат, подперев щёки ладонями. Ещё есть дедушка Лёня и баба Зина, есть баба Паша, два дяди: Вова и Серёжа и четыре тёти: Таня, Оля, Валя и Катя. Все эти тёти-дяди, дедушки и бабушки гостят у нас в деревне поочерёдно или все вместе каждое лето. Все возят мне игрушки и сладости, все разговаривают со мной, потому что я самый маленький член семьи. А зачем в семье нужен папа, я совсем не понимаю. Мне кажется, папа – это что-то лишнее.

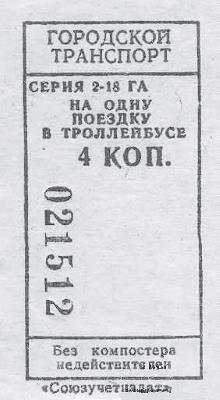

Свободное место в автобусе, к моему сожалению, всё-таки нашлось, но я не долго расстраиваюсь, потому что прямо над ним висит железный ящичек с ручкой – компостер а это значит, что я всю дорогу буду пробивать дырочки на розовых талончиках всем пассажирам. Я знаю, что такой расклад маме снова не нравится. Но ведь я не виновата, она сама выбрала это место, поэтому я со спокойной совестью беспрерывно жму на железную ручку и, чтобы угодить маме, делаю вид, что мне это не доставляет ни малейшего удовольствия. Вообще я заметила, что взрослым всегда не нравится то, что наиболее интересно. Например, в автобусе просто так ехать скучно, а гармошка, компостер и столько много людей вокруг для того и созданы, чтобы было веселее. Но мама говорит, что ехать на круге – опасно, пробивать талоны – утомительно, а громко разговаривать и разглядывать пассажиров – неприлично. Я верчу в руках мамин талончик, поднимаю и опускаю пробитые бумажные кружочки над дырочками – это глазки. Розовый человечек с четырьмя круглыми глазками по очереди открывает их.

– Не тереби билетик – порвёшь. – Мама кладёт человечка к себе в сумку.

Раскладушка, крокодил Гена и Олимпийский мишка

На Белой горе мы живём в сарае. Так говорит мама. Я ей не верю, потому что знаю, что в сараях пахнет дровами, а на полу лежит солома, там живут коровы или хранятся всякие старые вещи в запылённых сумках, сшитых из разноцветных лоскутков. У нас в деревне много сараев. Все они по-разному называются. Два для коровы, зимний и летний, – это коровники. Один для кур – курник. Один для пчёл – омшаник. Один для поросёнка – свинарник. Один для картошки – погреб. Сарай для дедушкиного «Москвича» называется гараж. Ещё есть сарай для угля и лопат, для зерна в бочках, для старых журналов, ненужной одежды и алюминиевых тазов. А в моём любимом сарае, который называется мастерская, по стене развешаны молотки, напильники, плоскогубцы и клещи, а на бесчисленных полочках в консервных банках лежат гвозди, гайки, разные винтики и болтики.

Я люблю смотреть, как дедушка работает в мастерской. Я ему помогаю. «Внуч, подай плоскогубцы», – говорит дедушка. Или «внуч, принеси из хаты очки». Он всегда называет меня «внучей». Я несу плоскогубцы и горжусь тем, что знаю название всех инструментов, или несусь в дом за очками в треснутой оправе из жёлтого стекла. Иногда в мастерской я сама забиваю гвоздики в маленькие дощечки настоящим молотком. Дедушка никогда меня не ругает и всё разрешает. Только когда включается токарный станок, мне приходится уходить во двор. «Внуч, отойди подальше», – кричит из сарая дедушка и нажимает кнопку. Тут же по двору разносится оглушительный трещащий звук, я стою возле погреба и заворожённо смотрю на огненные салютики, вылетающие из сарая. После такой процедуры в ящике под станком появляются тёплые мягкие опилки, прошлым летом в них окотилась кошка, и дедушка не пользовался станком, пока у котят не открылись глазки. Мы с бабушкой перенесли котят на летнюю кухню в железном тазу, и, пока я закрывала им ушки старым полотенцем, чтобы маленькие зверьки не испугались громкого треска, издаваемого станком, дедушка, соскучившийся по мастерской, делал им домик – ящик с большим квадратным окошком.

А наш домик на Белой горе на сарай совсем не похож, в нём чисто и мало вещей. Один стол, один стул, печка, моя маленькая кроватка и мамина большая. Мама с порога, не раздеваясь, начинает топить печку, а меня просит не путаться под ногами и не бегать по полу, потому что, если не разуваться, он будет затоптанный, а если разуться – ледяной. Поэтому, когда я дома, я всегда сижу на «большой» кровати с ногами в суконных носках. Здесь у меня целый мир: зелёный в цветочек пододеяльник – это поляна с подушкой-холмиком, синий ромбик посередине – озеро, в нём живёт крокодил Гена в оранжевом не снимающемся свитере. Вернее, свитер снять можно, но он пластмассовый и снимается только вместе с туловищем; ещё у Гены вынимается глаз – белый кружочек с чёрным зрачком. Второй глаз давно вынулся и благополучно закатился под крыльцо ещё в начале зимы. Мама сказала, что достать не получится, но я знаю, что маме просто лень, и когда приедет дедушка, он обязательно достанет глаз.

Правда, дедушка приезжает к нам редко и ненадолго. Наверное, потому, что у нас негде спать и нечего есть. Дедушка любит есть и спать. С утра в деревне он чистит в свинарнике, отводит на луг телёнка, приносит в хату воды и уже из сеней, шумно занося вёдра, кричит, притворяясь обиженным и очень голодным: «Лида, я есть хочу». Лидой зовут мою бабушку.

Она тоже вступает в игру и, подмигивая мне, причитает: «Дед, куда ж столько-то есть? Глянь пузо уже какое», а сама между тем несёт на стол борщ с дымящимся квадратным куском мяса, серого в мелкую ниточку, и картошку, посыпанную зелёным луком. Ставит на газету большую миску, накрытую другой миской, я заглядываю внутрь – там ладики. Вообще-то такого названия нет, а маленькие толстые блинчики правильно называются – оладьи. Их едят со сметаной. Но это у меня в садике, а там – у бабушки в деревне со смешным названием Малояблоново – все едят именно ладики, а не оладьи, чибрики, а не пончики, и все знают, чем отличаются блины от блинцов.

«Спидола ПМП-60» – первый массовый советский портативный радиоприёмник. Выделялся среди прочих ещё долгие годы характерным сочетанием цветов, дизайном и надёжностью.

После еды дедушка шумно выдыхает «Охо-хо-хо-хо» и довольно улыбается. Я знаю, что сейчас он пойдёт отдыхать в свою комнату. Включит коричнево-жёлтый приёмник с двигающейся красной полосочкой, возьмёт газету. Потом свернёт её в трубочку и пару раз стукнет по мухам, отрывисто произнося «Оп-па». Потом уляжется на левый бок, довольно кряхтя, и только после этого обнаружит, что очки остались в мастерской. «Внуч…» – позовёт он. И мне всё становится понятно. Я бегу за очками, оставляя открытыми все сенечные двери, мне навстречу наперегонки в хату бегут три кошки, стуча лапами по дощатому полу.

Олимпийский мишка. Талисман XXII Олимпийских игр 1980 года, проводившихся в Москве. Известен также своим эффектным взлётом на связке шаров во время церемонии закрытия Олимпиады.

Дедушка читает некоторое время, а потом откладывает газету и закрывает глаза. Громко шипит и завывает приёмник. Я прислушиваюсь, безуспешно пытаясь разобрать хоть какие-то слова. Кажется, надо настроить волну. Но мы с бабушкой ходим по хате на цыпочках и не трогаем приёмник до тех пор, пока в очередной раз из дедушкиной комнаты не раздастся: «Внуч, выключи…»

Так бывает всегда в деревне.

А когда дедушка приезжал к нам с мамой на Белую гору, он долго рубил дрова во дворе, а потом отдыхал на стуле и пил чай с печеньем из большой чашки с медвежонком. Эта чашка у нас одна, и поэтому мы пьём по очереди. У медвежонка на выпуклом животике пять колечек. Я знаю, что такой мишка называется «олимпийский». Интересно почему? Я не хочу спрашивать это у мамы, потому что она и так очень устаёт на работе, я спрошу у дедушки. В этот раз я забыла спросить его об этом, потому что мне было не по себе от того, что он так мало поел и совсем не отдохнул. Он устало улыбался и говорил маме: «Посуды дома полно, а вы здесь из одной чашки пьёте», а мама говорила, что у неё и так мало места. И что как-нибудь перезимуем и с одной чашкой. Мне было стыдно за то, что у нас «мало места». Я предложила дедушке отдохнуть на «большой кровати». Он заулыбался и погладил меня по голове.

– Почему дедушка смеялся? – спрашиваю я у мамы.

– Потому что твоя «большая кровать» – это ржавая раскладушка, – почему-то грустно отвечает она.

Райсобес, керогаз и электричка

Зимовать с одной чашкой мне не приходится.

В детском саду мы репетируем танец хлопушек, танцуя в актовом зале вокруг вымышленной ёлки. Вечером воспитательница показывает всем мамам «шапочку хлопушки», которую надо сделать. «Картонный цилиндр заворачиваете в фольгу или в цветную бумагу, как конфетку, – повторяет она каждой маме, – и принесите по десять копеек на хлопушки для финального хлопка, не бойтесь, хлопушка при правильном использовании совершенно безопасна, а десять копеек – это недорого». Я не знаю, что такое хлопушка, но, видимо, она не совсем безопасна, а может быть, десять копеек – не так уж и «недорого», или маме просто не хочется делать шапочку, но всю дорогу мы молчим, и мама сильнее обычного тянет меня за руку.

Мы подходим к дому-сараю, на крыльце нас ждёт дедушка. Я с разбега кидаюсь к нему, на ходу сбавляя скорость, чтобы не наступить на его ногу, на которую он всегда прихрамывал.

– Тише, тише, внуча. – Дедушка смеётся и гладит меня по спине большой несгибающейся замшевой рукавицей на меху.

– Па, чего ты не зашёл? Ключ же есть! – Видно, что мама тоже обрадовалась.

– Да я заходил: замёрз, вышел погреться, – шутит дедушка.

Мы заходим в дом, света нет, где-то перемёрзли какие-то провода, изо рта идёт пар. Мы стоим посреди комнаты, не снимая шапок, и дышим, втянув головы в воротники, как три пингвина полярной ночью.

Мама с дедушкой говорят о каком-то срочном деле, это видно по тому, что разговор проходит стоя и слова краткие и одиночные: «Да, нет, скоро, на месяц, сразу, не откладывай, поторопись, морозы». Я ловлю интонацию каждого слово и чувствую, что дедушка вот-вот закончит разговор и уедет туда, где приветливо горит жёлтый свет в окошке, где шумит приёмник и мурлычет котёнок. Туда, где уютно пахнет пирожками и по телевизору показывают мультик про почтальона Печкина, туда, где можно спрятаться в шифоньер, и под кровать, и в сундук со скатертями, туда, где свет, звуки, запахи, тепло и жизнь, а я останусь здесь, в тишине, темноте и холоде, делать шапочку хлопушки для странного танца. Мне обидно, к горлу подступают слёзы.

– Мама, я хочу поехать с дедушкой, – робко произношу я, когда возникает пауза.

Я очень боюсь, что мама скажет: «А как же садик? А танец? А репетиции?» Ведь детям нельзя не ходить в садик, как и взрослым – на работу. Так заведено. Интересно кем? Почему люди всё время должны делать то, что им не нравится? Кому от этого лучше? Мама очень устаёт на работе и ненавидит топить печку в нашем доме-сарае, я не люблю ходить в детский сад и не понимаю, почему нельзя просто уехать в деревню, туда, где никто никому ничего не должен, где можно не вставать в пять утра, не чистить зубы, не делать картонные шапочки. Мама с дедушкой переглянулись. Мне не сказали «нет». Я поняла, что ещё чуть-чуть, и всё получится. От счастья, что сегодня я буду спать в деревне на любимой перине, у меня потекли слёзы. Но ведь плакать от счастья – это ненормально, поэтому я тут же притворяюсь расстроенной, как будто не соображаю, что взрослые уже почти согласны. Я реву. Бабушка всегда говорит мне: «Москва слезам не верит». Я не понимаю этой фразы, но знаю, что слезами можно добиться практически невозможного. А уж если всё и так складывается удачно, слёзы никогда не помешают.

– Собирайся, внуча.

Дедушка не стал ждать маминого согласия. И мама даже обрадовалась, что ей не пришлось отвечать, это заметно.

Я не могу сдержать радостную улыбку. И, понимая, как глупо выглядит улыбка вместе со слезами, изо всех сил хмурю брови, чтобы не выглядеть смешной и слишком счастливой.

Через час мы с дедушкой уже сидим в электричке на жёсткой скамейке со спинкой из тоненьких лакированных дощечек. За окном уже почти ночь. В вагоне горит лампочка, она иногда подрагивает и притухает, тогда через замёрзшие стёкла видны огоньки – это удаляется наш город. У меня в руках пирожок с мясом из привокзального буфета. Он безумно вкусный, по большей части потому, что мама никогда не покупает мне еду в дороге. То ей «руки не мытые», то «непонятно, из чего эти пирожки пекут», то «денег нет». Я кладу в карман пальто промасленную белую ленточку, в которую был завёрнут пирожок и берусь за него «немытыми руками», выразительно смотрю на дедушку. Он не ругает меня ни за руки, ни за карман. Он смотрит и улыбается. Я, с набитым ртом, спрашиваю про олимпийского мишку. Дедушка рассказывает мне про спорт, про олимпиаду, про уроки физкультуры, про школьные эстафеты, про походы, про своих бывших учеников.

– Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич! – здоровается один из них и садится рядом с нами.

– Здравствуй, Сергей! – улыбается дедушка. – Домой?

– Да, на праздники в родные края, – отвечает, по привычке краснея, бывший троечник Сергей – высокий дядя с чёрными усами.

Я дышу в обледенелое стекло вагона, стараясь сделать ровную чёрную дырочку, дедушка беседует с Сергеем о том, где будут строить новый райсобес. Райсобес, сельсовет, керогаз – такие непонятные и восхитительные слова. Мама не знает таких слов. Как всё-таки хорошо, спокойно и уютно и всё совсем по-другому там, в деревне.

Чтобы дырочка на окне была абсолютно круглая и красивая, мне приходится дотрагиваться до стекла губами и иногда даже языком. Я чувствую, как на зубах хрустят мокрые ледяные пылинки. С мамой я никогда в жизни бы не узнала неповторимый вкус мороза на вагонном стекле.

Вот это свобода!