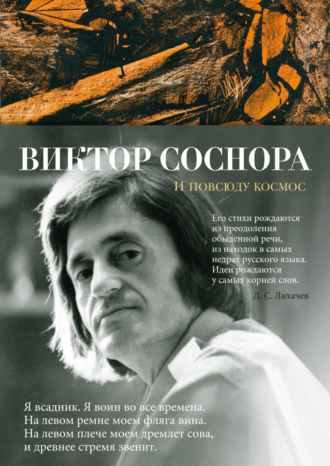

Виктор Соснора

И повсюду космос. Избранные стихотворения и поэмы

© В. А. Соснора (наследник), 2024

© В. М. Барановский, фото, 2024

© Ю. Г. Белинский/ТАСС, фото, 2024

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Азбука®

«Вдохновенье!..»

Вдохновенье! —

июльским утром

вдох за вдохом вдыхая небо,

начертать

сто поэм

в минуту,

над блокнотом согнувшись немо.

А потом

по бетонным трассам

зашагать,

воспевая трассы

всем аллюром аллитераций,

всеми выдохами

ассонансов,

чтоб запыхтели ритмы —

напористые насосы,

чтоб рифмы,

как взмахи

бритвы,

заполыхали на солнце!

Косноязычие

Человечество косноязычно.

Напридумывало приборов,

приструнило моря,

но не сыщет

слов,

подобных

грому

прибоя,

чтоб слова – сплавы стали Дамаска

зазвонили,

заскрежетали.

Но слова —

оловянная масса,

бледный звяк,

подражанье стали.

Рожденье

Миллион пластин голубых

от луны

по волнам пляшут.

Валуны – голубые лбы,

валуны – оккупанты пляжа.

Под луной

крупчатка песка

различима до деталей.

В первый раз ты вот так близка.

Ты похожа на неандерталок.

Бередя бахрому кудрей,

заслонив ладонями очи,

собирались они у морей,

попирая пещеры отчьи.

Забирали они мужчин

на песках,

а не за пирами,

на песках,

у морей!

Молчи!

Я читал – они забирали.

Бьет волна.

Каждый бой волны,

что полночных курантов бой.

Будто кто-то ведро луны

невзначай пролил над тобой,

на тебя,

на сплетенье ног,

на упругость грудей раздетых.

Помолчи.

Это – наша ночь!

Наша первая ночь —

рожденье.

Прощанье

Катер уходит через 15 минут.

Здравствуй!

Над луговиной

утро.

Кричат грачи.

Укусишь полынь-травину,

травина-полынь

горчит.

И никакого транспорта.

Тихо.

Трава горяча.

– Здравствуйте, здравствуйте,

здравствуйте, —

у моря грачи кричат.

Там,

по морским пространствам,

странствует столько яхт!

Пена —

сугробами!

Здравствуй,

радостная моя!

Утро.

Туманы мутные

тянутся за моря…

Здравствуй,

моя утренняя,

утраченная моя!

Вот и расстались.

Ныряет

косынка твоя красная

в травах…

Моя нарядная!

Как бы там ни было —

здравствуй!

Осень

Осень.

Стонут осы

вдоль земли сырой.

Атакуют осы

сахарный сироп,

и петляют осы —

асы у веранды.

Кто сказал,

что осень —

это умиранье?

Осень осеняла

Пушкина и Блока,

ливнями сияла

в облаках-баллонах.

Осень означает:

снятие блокады

с яблок!

Пачки чая!

Виноград в бокалах!

Осень гонит соду

волжскую на гравий,

строит свой особый

листопадный график.

Как вагоны сена,

движется кривая

листокаруселья,

листокарнавалья!

Плоты

По Неве плывут плоты

еле-еле.

По Неве плывут плоты —

плиты елей.

Вот плоты плывут подряд

в страны дальние.

Вот плоты застопорят

у Ростральных.

И пойдут по мостовым,

ковыляя,

и прильнут к мостовым

комлями.

Зацветет на берегах

бор еловый.

Будет хвойный перегар

в буреломе.

Птичий щебет —

хоть куда!

Диспут птичий!

И медведи загудят

деспотично!

Бревна к бревнам —

впритык

еле-еле,

по Неве плывут плоты —

плиты елей.

От Невы каждый вал —

пуд, наверно!

И пульсирует Нева,

будто вена!

Красные листья

Красные листья,

красные листья,

бегают, будто красные лисы,

вдоль переездов железнодорожных,

вдоль перелесков,

по гроздьям морошки,

по родникам,

прозрачным, как линзы,

бегают листья,

красные лисы.

Им бы на кленах,

да

на суку,

да

на черенки паутинки цеплять.

Красные листья ловят секунды,

ловят,

как лисы

ловят цыплят.

Бури сорвали

красные листья,

но не втоптали в почву!

Не втопчут!

Бегают листья – красные лисы

с кочки на кочку,

с кочки на кочку,

мимо шлагбаумов черно-белых

бегают,

бегают,

бегают,

бегают…

Старик и море

Если нырнуть в первую прибрежную волну и вынырнуть со второй, то как бы ни был силен пловец, его неизбежно унесет в море.

Их было двое:

старик и море.

А пена —

розовая

пряжа!

А брызги —

розги,

а брызги —

пряжки!

Прожектора уже умолкли.

Их было двое:

старик и море.

И дело двигалось к рассвету.

Песчаник —

желтизна и глянец.

Первоначальный луч – разведчик

по волнам расплывался кляксой.

Как окрыленно

взмывали воды!

Валы-рулоны,

рулоны —

ордами

на берег

маршировали

друг за другом,

горбатый берег

бомбардируя.

Их было двое:

старик и море.

Старик

в брезенте, как в скафандре,

старик

в резине, как в ботфортах,

старик был сходен с утиль-шкафами

по приземленности,

по форме.

Нос ромбом.

Желваки шарами.

Щетина – частокол на скулах.

Щеку перекрестили шрамы —

следы пощечины акулы.

Да,

щеки – зернами брезента,

дощаты руки от усилий.

Старик был прочен и приземист,

как, повторяю, шкаф утильный!

Старик предчувствовал:

неделя,

от силы – год,

и он не сможет

севрюжин, сумрачных, как дебри,

приветить старческой кормежкой.

Ему привиделось:

в больнице

старик жевал диет-питанье.

И ржали сельди-кобылицы,

и каблуками его топтали.

Чужие сети

седлали

сельди.

Галдело

море —

во всей гордыне!

И молодые вздымали сети.

Гудели мускулы,

как дыни.

На берегу канаты.

Канты

на мотоботах.

Крабы – стадо!

Старик шагнул в волну, как в хату.

И всё.

И старика не стало.

Как окрыленно

взмывали воды!

Валы – рулоны!

Рулоны —

орды!

А пена —

розовая

пряжа!

А брызги —

розги!

А брызги —

пряжки!

И все равно

их было двое:

Старик

и Море!

Краснодар

Солнце – полной дозой!

Красота!

Что за город, что за

Краснодар!

Носят краснодарки —

примадонны

красные подарки —

помидоры.

Пухлые, —

сайки!

речистые, —

моторы!

Краснодарки сами —

помидоры!

«Нет» – банальным истинам!

Дети – матадоры,

не «цветы жизни» —

помидоры!

Воздух медно-муторен

и медов.

Солнце – самый мудрый

помидор.

Бойкий и бедовый,

как бидон,

город помидоров,

Город – Помидор!

Новороссийская ночь

Мир умиротворился.

Ночь.

Огни, как зерна риса.

Ночь.

Над Новороссийском

ночь.

Черна невыразимо

ночь.

А море – гоноболь.

Стекло.

Прожектор – голубой

циклоп.

Пять рыбаков – пять бурок

в лодке.

А ну, раздвинет буря локти?

Пять рыбаков.

Пять бурок – стяг.

Кобенится мотор – кабан.

В прожекторе – луче блестят

пять лиц —

пять голубых

камбал.

Чайная

Чайная —

ни чаю и ни чашек.

Лишь чугунный чайник,

прокопченный чайник.

Сочно —

апатитами,

млеют, млеют

очень аппетитные

пельмени.

Зубы разинули —

не до тарелок —

рыбаки-грузины,

рыбаки-греки.

Усы-полувенки,

фиолетовые скулы,

носы, что плавники

у акулы.

В чайной чавканье,

скрежет лука!

Пьем кагор из чайника,

как из люка!

Пьем,

а челюсть лязгает

о чугун.

Шашлыки ласковые —

с кочергу!

На четвертом чайнике

я полез в корзину:

– Мать моя – гречанка,

а отец – грузинка!

Шел я ошалелый,

шел в полушоке,

кустарники алели,

по щекам щелкали.

Ветер жаркий бил в лоб —

тысяча по Цельсию.

В это лето был улов

на пятьсот процентов!

«Язык…»

Язык

не бывает изучен.

Земля не бывает изъезжена.

Над нами

созвездья созвучий!

Под нами

соцветья черешен!

А перед нами, перед —

зеленые ромбы гати,

самумы гагачьих перьев,

перьев гагачьих!

Сырые следы животных

поджаривает восток.

Заводы,

заводы,

заводы

пульсируют, как висок.

Мы высохнем – рано-поздно —

мы высохнем,

как чернила.

А мир

все равно не познан.

Так пусть же птенцы

чирикают!

Пусть почки

дрожат на взводе

весеннего рубежа!

Пусть звезды,

стрекозы – звезды,

крыльями

дребезжат!

Березы

1

Бывают разные березы.

В повалах – ранние березы.

А на переднем плане —

дряблые,

корявые, как якоря.

Бывают черные березы,

чугунно-красные,

чернильные,

горчичные

и цвета синьки…

А белых нет берез…

Их красят зори,

ливни беглые,

бураны —

оторви да брось!

А люди выдумали белые.

А белых нет берез.

2

Художник брезговал березой.

Творец оберегал палитру.

Писал он образно и броско

бананы, пальмы, эвкалипты.

И кисть игривая играла

и краски клумбами макала.

Его холщовые экраны

дымились лунными мазками!

Однажды как-то, ради шутки,

художник за березу взялся.

Но краски скалились, как щуки,

и из-под кисти ускользали.

Тогда он разложил березу.

Нарисовал отдельно крону,

порезы на коре,

бороздки

и даже соки под корою.

Все было глянцево, контрастно,

с предельной правильностью линий.

А вот березы,

как ни странно,

березы не было в помине.

Сегодня

Какие следы на гудроне

оставили старые ливни?

Кто ищет гармонию в громе?

Кто ищет отчетливых линий?

Изгиб горизонта расплывчат.

Запруды затвердевают.

Кто ищет счастливых различий

в звериных и птичьих дебатах?

Над каждой звездой и планетой,

пусть наиярчайшей зовется,

над каждой звездой и планетой

другие планеты и звезды!

И каждая новая эра —

к смещению прошлых поэтов,

и новые лавы поэтов

бушуют, как лавы по Этне!

И самые вечные вещи

сегодня лишь —

зримы и явны,

и Солнце —

сегодня щебечет!

и Птицы —

сегодня сияют!

И ходят за грубые скалы

влюбленные

только

сегодня.

Их груди прильнули сосками!

За голод,

за подлость,

за войны

их месть под кустом веселится,

вдыхая озона азы!

И в солнечном щебете листьев

зеленые брызги грозы!

Городской лес

Осеннее

Комариные укусы

дождика на лавках.

Ходят листья, словно гуси

на огромных красных лапах.

Над булыжником плакат:

– Осторожно, листопад!

И трамваи – набок,

набок!

Эх, по рельсам – по канатам!

Осторожничать не надо,

все идет как надо!

Развороченная гильза

лист.

Но ныне – присно

без излишнего трагизма

умирают листья.

Умирая, протоплазма

объявляет праздник!

Горожане, как пила, —

загружены полностью:

трикотажные дела,

булочные промыслы…

Но не понимает лес

трикотажность, булочность —

празднует,

наперерез

беспробудной будничности!

«День занимался…»

День занимался.

И я занимался своим пробужденьем.

Доблестно мыл, отмывал добела раковины ушные.

– Не опоздай на автобус! —

мне говорила Марина.

– О, мой возлюбленный, быстро беги,

уподобленный серне. —

Как быстроногий олень с бальзамических гор,

так бегу я.

Все как всегда.

На углу – углубленный и синий

милиционер.

Был он набожен, как небожитель.

Транспорту в будке своей застекленной молился

милиционер,

углубленный и синий,

и вечный.

Все как всегда.

Преднамерен и пронумерован,

как триумфальная арка на толстых колесах автобус.

В щели дверные, как в ящик почтовый конверт,

пролезаю.

Утренние космонавты, десантники, парашютисты,

дети невыспанные,

перед высадкой дремлем угрюмо,

дремлем огромно!

А после – проходим в свои проходные,

то есть – проходим в рабочие дни ежедневно,

так и проходим – беззвучные черные крабы,

приподнимая клешни —

как подъемные краны!

«Да здравствуют красные кляксы Матисса…»

Да здравствуют красные кляксы Матисса!

Да здравствуют красные кляксы Матисса!

В аквариуме из ночной протоплазмы,

в оскаленном небе – нелепые пляски!

Да здравствуют красные пляски Матисса!

Все будет позднее —

признанье, маститость,

седины —

благообразнее лилий,

глаза —

в благоразумных мешках,

японская мудрость законченных линий,

китайская целесообразность мазка!

Нас увещевали:

краски – не прясла,

напрасно прядем разноцветные будни.

Нам пляски не будет.

Нам красная пляска

заказана,

даже позднее – не будет.

Кичась целомудрием закоченелым,

вещали:

– Устойчивость!

До почерненья!

На всем:

как мы плакали,

как мы дышали,

на всем,

что не согнуто,

не померкло,

своими дубовыми карандашами

вы ставили,

(ставили, помним!)

пометки.

Нам вдалбливали: вы – посконность и сено,

вы – серость,

рисуйте, что ваше, что серо,

вы – северность,

вы – сибирячность,

пельменность.

Вам быть поколением неприметных,

безруких, безрогих…

Мы камень за камнем росли, как пороги.

Послушно кивали на ваши обряды.

Налево – налево,

направо – направо

текли,

а потом – все теченье – обратно!

Попробуйте снова теченье направить!

Попробуйте вновь проявить карандашность,

где

все, что живет, восстает из травы,

где каждое дерево валом карданным

вращает зеленые ласты листвы!

В поисках развлечений

Сейчас двенадцать секунд второго.

Двенадцать ровно!

Я в габардины, в свиные кожи, в мутон закутан.

Иду и думаю: двенадцать секунд второго

прошло.

Тринадцать!

Шагнул – секунда!

Еще секунда!

И вот секунды,

и вот секунды за шагами

оледенели.

Вымерли, как печенеги.

И вот луна,

она снежины зажигает,

как спички.

Чирк! – и запылали!

Чирк! – почернели.

А сколько мог бы,

а сколько мог бы,

а сколько мог бы

за те секунды!

Какие сказки!

Одна – как тыща!

Перечеркнуть, переиначить я сколько мог бы —

всю ночь —

которая необычайно геометрична.

Вот льдины – параллелограммы,

вот кубатура

домов,

и звезды —

точечной лавиной.

А я, как все, —

примкнувший к ним —

губа не дура!

Иду —

не сетую —

беседую с любимой.

Луна – огромным циферблатом

на небесной тверди.

А у любимой лицо угрюмо, как у медведя.

Я разве чем-то задел?

Обидел разве чем-то?

Нет,

ей, любимой, необходимы развлеченья.

Вначале ясно:

раз! говоры! раз! влеченья!

и – раз! внесенья тел

в постеленную плоскость!

Для продолженья —

необходимы развлеченья.

Амфитеатры,

кинотеатры,

театры просто!

Фонтан подмигиваний, хохотов, ужимок!

Анекдотичность!

Бородатая, что Кастро!

Что ж!

Сказки-джинны так и не вышли

из кувшинов.

Пусть их закупорены.

Будем развлекаться!

Эх, понеслась! Развлечься всласть!

Я – как локатор

ловлю: куда бы? развлечься

как бы?

разжечь годину?

Чтоб «жить, как жить!»,

необходимо развлекаться.

Я понимаю —

необходимо, необходимо.

Марсово поле

Моросит.

А деревья как термосы,

кроны – зеленые крышки

завинчены прочно в стволы.

Малосильные

птахи жужжат по кустам,

витают, как миражи.

Мост разинут.

Дома в отдаленье

поводят антеннами,

как поводят рогами волы.

Моросит, моросит, моросит.

Поле Марсово!

Красные зерна гранита!

Поле массового

процветанья сирени.

Поле майских прогулок

и павших горнистов.

Поле павших горнистов!

Даже в серые дни не сереет.

Я стою над окном.

Что? окно или прорубь

в зазубренной толще

гранита?

Я стою над огнем.

Полуночная запятая.

Поле павших горнистов,

поле первых горнистов!

Только первые гибнут,

последующие – процветают!

Поле павших горнистов!

Я перенимаю ваш горн.

В пронимающий сумрак

промозглой погоды горню:

как бы ни моросило —

не согнется, не сникнет огонь!

Как бы ни моросило —

быть огню!

Быть огню!

Он сияет вовсю,

он позиций не сдал,

(что бы ни бормотали различные лица,

ссутулив лицо

с выраженьем резины).

Моросит, как морозит.

Лучи голубого дождя —

голубые лучи восходящего солнца России!

Летний сад

Зима приготовилась к старту.

Земля приготовилась к стуже.

И круг посетителей статуй

все уже, и уже, и уже.

Слоняюсь – последний из крупных

слонов —

лицезрителей статуй.

А статуи ходят по саду

по кругу,

по кругу,

по кругу.

За ними хожу, как умею.

И чувствую вдруг —

каменею.

Еще разгрызаю окурки,

но рот костенеет кощеем,

картавит едва:

– Эй, фигуры!

А ну, прекращайте хожденье

немедленным образом!

Мне ли

не знать вашу каменность, косность.

И все-таки я – каменею.

А статуи —

ходят и ходят.

Порт

Якоря – коряги, крючья!

Баки – кости мозговые!

Порт!

У грузчиков горючий

пот,

пропахший мешковиной.

Пар капустный, как морозный,

над баржами, что в ремонте.

Ежеутренне матросы

совершают выход в море.

Мореходы из Гаваны

бородаты и бодры.

По морям – волнам коварным!

У тебя такой порыв!

Ты от счастья чуть живой,

чуть живой от нежности

к революции чужой,

к бородатым внешностям…

Море!

В солнечном салюте!

В штормовой крамоле!

Почему ты вышел в люди,

а не вышел в море?

Дворник

Быть грозе!

И птицы с крыш!

Как перед грозою стриж,

над карнизом низко-низко

дворник наклонился.

Еле-еле гром искрит,

будто перегружен.

Черный дворник!

Черный стриж!

Фартук белогрудый.

Заметай следы дневных

мусорных разбоев.

Молчаливый мой двойник

по ночной работе.

Мы привычные молчать.

Мамонтам подобны,

утруждаясь по ночам

под началом дома.

Заметай! Тебе не стать,

раз и два и сто раз!

Ты мой сторож!

Эй, не спать!

Я твой дворник,

сторож.

Заметай! На все катушки!

Кто устойчив перед?

Мы стучим, как в колотушки,

в черенки лопат и перьев!

– Спите, жители города.

Все спокойно в спящем Ленинграде.

Все спокойно.

Трамваи

Мимо такси —

на конус фары!

Мимо витрин и мимо фабрик —

гастрономических богинь,

трамваи – красные быки,

бредут —

стада,

стада,

стада.

Крупнорогатый скоп скота.

В ангары! В стойла!

В тесноте,

чтоб в смазочных маслах потеть,

чтоб каждый грамм копыт крещен

кубичным, гаечным ключом!

Тоску ночную не вмещать —

мычать!

Вожатый важен, как большой:

вращает рулевой вожжой!

Титан —

трамваи объезжать!

Я ночью не сажусь в трамвай.

Не нужно транспорт обижать.

Хоть ночью —

обожать трамвай.

У них, быков

(как убежать

в луга?),

сумели все отнять.

Не нужно транспорт обижать.

Пусть отдохнет хоть от меня.

Пльсков

Зуб луны из десен туч едва прорезан.

Струи речки —

это струны! —

в три бандуры.

В этом городе прогоном мы,

проездом.

Прорезиненные внуки трубадуров.

Днями —

город, птичьим хором знаменитый.

Вечерами —

вечеваньем, скобарями.

Помнишь полночь?

Был я – хорозаменитель.

Пел и пел, как мы вплывали с кораблями,

как скорбели на моем горбу батоги,

а купецкие амбарины горели.

Этот город коротал мой дед Баторий,

этот город городил мой дед Корнелий.

Третий дед мой был застенчивый, как мальчик,

по шеям стучал пропоиц костылями.

Иудей был дед.

И, видимо, корчмарщик.

А четвертый дед тевтонец был,

эстляндец.

И скакали все мои четыре деда.

Заклинали, чтоб друг друга – на закланье!

И с клинками —

на воинственное дело —

их скликали —

кол о кол

колоколами!

Как сейчас, гляжу:

под здравственные тосты

развевается топор, звучит веревка.

Слушай, лада,

я – нелепое потомство.

Четвертованный?

Или учетверенный?

Я на все четыре стороны шагаю?

В четырех углах стою одновременно?

До сей поры

пробираюсь к Шаруканю

на четверике коней —

попеременно?..

Этот город?

Этот город – разбежаться —

перепрыгнуть,

налегке,

не пригибаясь,

этот город

на одно рукопожатье,

на одно прикосновение губами.

На один вокзал.

А что за временами!

То ли деды, то ль не деды —

что запомнишь?

Этот город —

на одно воспоминанье,

на одно спасибо – городу за полночь.

«Цветет жасмин…»

Цветет жасмин.

А пахнет жестью.

А в парках жерди из железа.

Как селезни скамейки.

Желчью

тропинки городского леса.

Какие хлопья! Как зазнался!

Стою растерянный, как пращур.

Как десять лет назад —

в шестнадцать —

цветет жасмин.

Я плачу.

Цветет жасмин. Я плачу.

Танец

станцован лепестком.

А лепта?

Цветет жасмин!

Сентиментальность!

Мой снег цветет в теплице лета!

Метель в теплице!

Снег в теплице!

А я стою, как иже с ним.

И возле

не с кем

поделиться.

Цветет жасмин…

Цвети, жасмин!

Мужество

А может, мужество в проклятье,

в провозглашенье оды ночи,

и в тяготении к прохладе

небритых, бледных одиночеств?

А может, мужество в мажоре,

в высоколобом отстраненье,

в непобедимости моржовых

клыков

или в тюленьей лени?

Я видел —

и моржи робели,

тюлени не держали марку,

неколебимость колыбелей

расшатана распутством мамок.

Я видел, как сражались кобры,

встав на хвосты,

дрожа от гнева.

Их морды – вздувшиеся колбы

раскачивались вправо – влево.

Казалось, что танцуют гады,

что веселятся на колядках.

Но каждая ждала: другая

Сбежит от каменного взгляда.

Октябрь

Октябрь.

Ох, табор!

Трамваи скрипучи —

кибитки, кибитки!

Прохожие цугом —

цыгане, цыгане!

На черном асфальте —

на черной копирке

железные лужи лежат в целлофане.

Октябрь!

Отары

кустарников —

каждый сучочек отмечен.

Стригут неприкаянных, наголо бреют.

Они – по-овечьи,

они – по-овечьи

подергивают животами и блеют.

Вот листьям дадут еще отпуск на месяц:

витайте!

Цветите!

Потом протоколы

составит зима.

И все будет на месте:

достойно бело,

одинаково голо.

Гостиница «Москва»

Как теплится

в гостинице,

в гостинице —

грустильнице?

Довольны потеплением,

щебечущим динамиком,

днем полиэтиленовым

на этаже двенадцатом?

Как старится

в гостинице,

в гостинице —

хрустальнице?

С кристальными графинами,

гардинами графичными,

кустарными вареньями?

Мы временно,

мы временно!

Мы – воробьи осенние,

мы – северяне.

Мы —

мечтавшие о зелени,

но ждущие

зимы.

«Фонари опадают…»

Фонари опадают.

Опадают мои фонари.

Целые грозди электрических листьев

примерзают к уже не зеленой земле.

Эти листья

на ощупь – неощутимы

(это листья моих фонарей!),

по рисунку – негеометричны,

по цвету – вне цвета.

Без единого звука

листья моих фонарей

примерзают к уже не зеленой земле.

А деревья, к примеру, опадают не так.

Как они опадают!

Ах, как обучились деревья

опадать! Как вызубрили осень —

от листка до листка,

от корки до корки!

И когда опадают деревья —

выявляй, проходящий, запасы печали!

* * *

Незаметно для всех опадают мои фонари.

Но они опадают —

я-то знаю,

я – вижу.