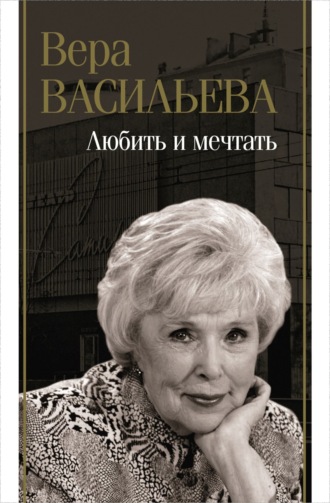

Вера Васильева

Любить и мечтать

Мой «Вишневый сад»

Безумье и благоразумье,

Позор и честь —

Все, что наводит на раздумье,

Все слишком есть

Во мне…

М. Цветаева

Несостоявшийся роман

Решившись писать эту книгу-исповедь, я, конечно, отдавала себе отчет в том, что мне будет очень трудно, так как все, что я пишу, может показаться нескромным – ведь это моя жизнь, мои радости и трудности. И, наверное, я на это не решилась бы, если бы не надеялась, что, рассказав все предельно откровенно, могу принести пользу своим молодым коллегам или просто читателям, так как мои воспоминания главным образом касаются профессии, которая насквозь пронизана личными чувствами. Может быть, кто-то, читая эту книгу, найдет для себя поддержку в трудные минуты творческого бездействия или личного одиночества.

Однажды после одной из радиопередач, в которой я участвовала, раздался телефонный звонок, и низкий хрипловатый женский голос попросил меня. На вопрос, кто говорит, последовал ответ – Валентина Караваева. Валентина Караваева! Актриса военного времени! Знаменитая райзмановская Машенька в одноименном фильме. Актриса непростой судьбы. Ее чуткая душа уловила что-то в моем голосе, в моей индивидуальности, что показалось ей близким для образа Раневской, о которой она с любовью мечтала, но, вероятно, не считала для себя возможным играть на сцене Театра киноактера. Поставить же этот спектакль ради одной такой роли с точно угаданной, по ее представлению, актрисой ей очень хотелось. Об этом она мне и сказала. Говорила со мной так, как будто мы всю жизнь знали друг друга, хотя до этого не были знакомы, и я видела ее только на экране в свои юные годы.

Сказала о Раневской, и сердце мое забилось, я полетела в пропасть – сразу размечталась, увидела себя словно в невероятном сне, задрожала, захотела безумно, безоглядно только эту, единственную роль, только эту нежную, тонкую, печальную поэму.

Потом схватила пьесу, читала, уговаривала себя не мечтать, но не могла…

В общем, начался угар… Так бывает, когда влюбишься, уговариваешь себя, успокаиваешь, а что-то сильнее нашей воли мчит в пропасть или в рай – неизвестно!

Мы ни разу не встретились – Валентина Караваева заболела. Я получила от нее две коротенькие открыточки и их сохранила, потому что они дороги мне, как протянутая рука, как нити, что связывают творческих людей.

«Дорогая коллега! Товарищ по искусству!

Уважаемая Вера Кузьминична!

Поздравляю Вас с ролью Любови Раневской. Дай нам Бог сделать достойную Чехова работу, а значит, и создать некий чеховский творческий ансамбль. Есть же у немцев брехтовский ансамбль, а чем мы и наш Чехов хуже? Попробуем, а? Надеюсь дожить до дня, когда мы поставим всю композицию по «Вишневому саду», есть у меня такая благоуханная, как сад, композиция. Лиха беда начало.

Но – начнем, пожалуй.

Уважающая Вас В. Караваева».

Ее болезнь помешала осуществиться нашей мечте…

Вот так, казалось, закончилось не начавшееся содружество с удивительной актрисой, с женщиной, чья трагическая судьба неожиданно открылась мне спустя много лет. Рассматривая красивый журнал Cosmopolitan (№ 2, 2000), в котором я, отдыхая, читала про всякие светские пустяки, я наткнулась на статью Галины Турецкой «Сцена для одной судьбы». В этой статье рассказывается о трагической жизни Валентины Караваевой, о ее одиночестве, о ее страшной смерти в нищете. Но в то же время замираешь от восторга, как эта женщина творчески не сломалась, как она прожила последние двадцать пять лет, когда о ней все забыли, создавая свой мир, свои спектакли, свои роли, которые клокотали в ее сердце. Вот некоторые выдержки из этой статьи: «Отчаявшись реализоваться на экране или театральных подмостках, она превратила в сцену свою квартиру… Почти 30 лет изо дня в день она включала маленькую кинокамеру и играла Бесприданницу, Нину Заречную, Кармен, Каренину, читала стихи… За окном текла жизнь, сменялись политические режимы, а она проявляла пленку и снова играла с учетом замеченных ошибок. Ее зрителями были Лев Толстой и Сергей Есенин – портреты на стене».

Она умерла между 25 и 30 декабря 1997 года. Ее обнаружили случайно. Вошедшие в квартиру увидели плавающие в грязной воде чемоданы, исписанные листы бумаги, спутанные мотки пленки, безнадежно испорченные костюмы… И посреди всего этого ее…

Похоронили ее на средства Гильдии актеров на Хованском кладбище. Режиссер Георгий Параджанов создал фильм о ней, где роль Валентины Караваевой играет актриса Вера Майорова, которая 14 лет назад встретила Караваеву на улице. Вера Майорова вспоминает: «Она была похожа на нищенку, настолько ветха была ее одежда, но выражение лица, глаз было удивительно печально-счастливое». (Вот она – моя «Безумная из Шайо».)

Прочитала я эту статью с чувством глубокой печали и раскаяния, что в те далекие времена я потеряла из виду эту удивительную женщину и в суете житейской не разыскала…

А жизнь в это время плелась своей проторенной дорожкой: творческий голод в театре и огромное количество общественных дел, иногда ненужной суеты, концерты, радио, доигрывание старых спектаклей… С виду все нормально: есть дом, театр, изнуряющая занятость, сознание необходимости выполнять свой долг, и в этом хоть какое-то утешение.

В нашем театре часто бывают премьеры, почти в каждой пьесе я могла бы что-то играть, но не идут мои ноги, не поднимается моя душа выпрашивать что-то для себя. Да и знаю, не дадут, раз не дали. И не хочется травмировать своими притязаниями тех актрис, кому выпало счастье быть занятыми в репетициях.

И вдруг – удар в сердце! Полная неожиданность!

Валентин Николаевич Плучек берет «Вишневый сад» Чехова. К нам, в Театр сатиры!

Роль Раневской поручена талантливой молодой актрисе Татьяне Васильевой, просить бессмысленно – пьеса ставится именно для нее, для вдохновительницы этого неожиданного замысла.

Итак, в театре репетируется моя мечта…

Вот ведь как бывает!

Распределение ролей первоклассное – заняты лучшие актеры нашего театра. Начались репетиции. Весь коллектив незанятых завидует счастливчикам.

Я перестаю думать, заставляю себя не хотеть, не мечтать, не надеяться. Надо жить, как будто нет мечты, нет этой травмирующей мою душу неожиданности.

Спустя два месяца Татьяна Васильева неожиданно уходит из нашего театра в Театр Маяковского.

Снова безумие овладевает мной. Ведь знаю, что Валентин Николаевич холоден ко мне и раз не дал роль сразу, – значит, не видит меня в ней, и все-таки, перебирая в уме весь женский состав театра, не нахожу актрисы на роль Раневской. Нет, вероятно, надо сказать Плучеку, что я мечтаю об этой роли, ведь, может быть, в это время он мучительно думает – кто же может сыграть, если не Татьяна Васильева.

Впервые в жизни иду просить роль.

Заставляю себя сказать о своем дерзком, но таком естественном для любой актрисы желании – сыграть! Разговор был короткий. Я сказала, он ответил тоже коротко: «Ну… если я дам вам эту роль, то обидится Нина Архипова или Оля Аросева, которые тоже говорили о своей готовности попробовать себя в ней».

Вот и весь ответ… А я-то не спала, тысячу раз представляла себе наш разговор, но…

Ну конечно, если бы у меня был более волевой характер, я должна была бы, несмотря на обидность такого нетворческого ответа, заставить выслушать себя, рассказать о своем понимании роли, но, к сожалению, сильной волей я не обладаю, во мне больше терпения. Хотя, пожалуй, это качество в наши дни не дает нужных результатов, а скорее наоборот… А неплохо бы иметь побольше дерзости, побольше веры в себя!

Узнаю, что на роль Раневской назначена молодая актриса Раиса Этуш, которая больших ролей не играла, но иногда дублировала Татьяну Васильеву в роли Клоуна в детском спектакле. Значит, Валентин Николаевич хотел продолжить работу с актрисой не диаметрально противоположного плана, а с той, которая могла бы быть близкой к рисунку роли, сделанному Татьяной Васильевой. И это получилось у нее достаточно органично, да и вообще – неплохо.

Вот и закончился мой не начавшийся роман с Любовью Раневской.

Тверь

И вдруг два неожиданных, но подспудно желанных события вошли в мою жизнь. Я оказалась в городе моего детства, да еще в роли, о которой мечтала! Свои ощущения я могла бы назвать единственным прекрасным словом – счастье!

Случайная встреча в поезде (мы ехали на праздник искусств в Чебоксары) с Верой Андреевной Ефремовой – главным режиссером Тверского драматического театра. Мы разговорились о моей родине, о профессии, о мечте, которая скорбно умирала в моей душе, – и… (о счастье!) выяснилось, что в Тверском театре, которым руководит Ефремова, вот уже девять лет «Вишневый сад» в репертуаре, но последние два года его не играют, так как исполнительница роли Раневской переехала в другой город. И Ефремова, присмотревшись ко мне, прислушиваясь к моим размышлениям, вдруг полушутя-полусерьезно предложила мне сыграть в ее спектакле эту роль, заметив, что вообще-то гастролеров она не признает и в спектакль надо войти хоть и по-своему, но бережно сохранив все то, что было сделано.

Так возникло неожиданное в моей жизни творческое содружество, сопряженное с огромными трудностями, сомнениями, неуверенностью, страстной жаждой трудиться и что-то из своих сокровенных мечтаний, размышлений реализовать на сцене.

Я стала приезжать в свои свободные дни в Тверь для встреч и репетиций с Ефремовой. Дома, в Москве, окружив себя книгами Чехова и о Чехове, о Московском Художественном театре и о первой постановке «Вишневого сада», я замкнулась на этой теме и, бесконечно вчитываясь в пьесу, пытаясь запомнить свою роль без партнеров (что очень трудно), вошла в мир чеховских героев, считала дни, когда наступит желанная репетиция. К волнению по поводу роли прибавилось и чисто человеческое волнение, так как город Тверь – родина моих родителей, и там, под Тверью, в деревне Сухой Рýчей я провела свое детство. Самое замечательное, что в дни премьеры пришли почти все мои деревенские подружки, ставшие уже немолодыми женщинами, – добрые, простые, жаждущие поговорить, расспросить, рассказать.

Вот такую записочку (одну из многих) я получила, играя в Твери: «Вера Кузьминична! Александра Семеновна – я твоя няня, я пришла к тебе в театр, если можно с тобой повидаться, тебе было 3 годика я тебя няньчила проживаем мы в Твери наш адрис пр. Ленина д. 20 кв. 20. Ананьева».

Можете себе представить, как я обрадовалась, прочитав эту записку, как я была счастлива прижаться к этой старой родной женщине, обнять ее!

Хочу поделиться с читателем и своей благодарностью, своей любовью к этому городу, к этому театру, к моим партнерам и к талантливой, эмоциональной, беззаветно любящей театр Вере Андреевне Ефремовой.

А теперь я попробую описать подробно, как я играла эту роль, что чувствовала, что хотела сказать этой работой.

Это не критический разбор спектакля, это взгляд изнутри.

Прежде всего несколько слов о наших репетициях с Верой Андреевной, ведь это у нее было как бы третье прикосновение к чеховской пьесе. Первая постановка – на калужской сцене с Ванеевой в роли Раневской. Читая книгу Ефремовой «Поиски сути», а также прессу об этом спектакле, я понимаю трепетное отношение режиссера и всех актеров к этой работе. Второе прикосновение – это спектакль на сцене Тверского театра с Верой Сурудиной в главной роли. И снова, судя по книге Ефремовой, – особое отношение к теме. И наконец репетиции со мной, когда я чувствовала, как вся душа Веры Андреевны настраивалась на то, чтобы уловить новое, исходящее от моей индивидуальности, от нашего с ней нового взгляда, не искалечив того, что сделано в спектакле другими актерами. Об этом она позже вспоминала так: «…Величие Веры Васильевой в неиссякаемом творческом начале… Ее вечная молодость и красота – порождение огромного духовного богатства, которое она щедро отдает людям. Я люблю ее! Восхищаюсь ею.

Работа над Раневской была для меня удивительным процессом. Ее Любовь Андреевна сразу покоряла своей душевной чистотой, драматизмом, верой в жизнь, несмотря ни на что…»

Более бережное, более чуткое, более творческое и в то же время волевое отношение к актеру со стороны режиссера в спектакле трудно себе представить.

И вот первый спектакль 25 февраля 1984 года. Я еду из Москвы в Тверь на машине, рядом со мной притихшие родные, а навстречу мчится сказочной красоты белоснежная, покрытая сверкающим инеем дорога, и ветви деревьев словно кланяются мне. Хочется плакать от восторга, от нежности, от любви к родной земле, к стране своего детства!

Наверное, все эти чувства потом питали меня на сцене в роли Раневской. Ведь моя героиня тоже возвращается после долгого отсутствия в родные места, к родному порогу. Она возвращается из-за границы, а это всегда вызывает особое обостренное чувство родины. И мне кажется типично русской чертой любовь-жалость к родному. Ведь мы часто страдаем от всего, что кажется плохим в нашей жизни, но тем не менее жизнь свою не мыслим без этого страдания и сострадания, оно делает нашу душу богаче.

Недаром Раневская говорит: «Я не могла смотреть из вагона – все плакала». Наверное, это то же чувство, когда едешь в поезде и видишь просторы и тут же покосившиеся домики, разоренные заборы, мусорные свалки. И грустно, что не такие мы ухоженные и эстетичные, как другие, и тепло на душе от этой неумелости, от этого нашего «авось».

Эта земля с лопухами, с курами, с высохшими прудами и речками, с нерасчищенными лесами! Может быть, и хочется, чтобы все стало красивым, ухоженным, выложенным камушками, засаженным цветочками, а любишь всю эту заброшенность. Любишь и жалеешь.

Первый спектакль я играла, не владея собой, – чувства слишком захватили меня. Потом я постепенно овладевала ролью, и жизнь, которая проходила на сцене, становилась для меня незабываемым счастьем. Об этом я и хочу немного рассказать.

Актеры Тверского театра приходят за час-полтора до начала спектакля. Всюду сосредоточенная тишина, дорогие наши помощники – гримеры и костюмеры – внимательны и предупредительны. Гримируются по четыре человека в одной гримуборной, и никаких посторонних разговоров, шуток не слышно. Все очень бережны к своей и чужой душе, тишина, сосредоточенность…

Но вот третий звонок. Надев в последний момент маленькие башмачки на высоком каблуке, редкостной красоты шляпу (создание художницы Аллы Давыдовны Смирновой) и накинув на лиловое изысканное платье (по эскизу художника Левенталя) старинную бархатную накидку, взяв бархатную черную, расшитую бисером сумочку в руки, я иду за кулисы и на темной сцене тихо сажусь в уголке в ожидании своего выхода.

Обычно костюмы шьются в театре по эскизам художника, оформляющего этот спектакль. Актер принимает в этом участие, заранее обсуждая с художником свой костюм, который потом поможет ему стать тем человеком на сцене, какой обычно представляется ему в воображении.

Здесь я была предоставлена самой себе, и мне дана была трудная и прекрасная возможность одеть себя так, как мне самой кажется правильным.

Обычно костюм другого исполнителя всегда бывает чужероден, поэтому я даже не видела костюмов своей предшественницы. Я обратилась к Левенталю, который неоднократно в разных театрах оформлял «Вишневый сад», – я очень люблю этого художника и ценю как великолепного мастера мирового класса. Зная, что у него много разных эскизов к роли Раневской, я попросила дать мне тот, который ему кажется близким мне. И он очень охотно принес мне два из них, не использованных в других театрах. На тех эскизах она была одухотворенной, таинственной, печальной и прекрасной незнакомкой. Увидев эту женщину, мне захотелось, насколько мне отпущено судьбой способностей, приблизиться к тому идеалу.

Внутренне мне Раневская кажется цельной и в то же время изменчивой. Главным в ней я считаю искренность чувств и женственность со всеми противоречиями ее непростой натуры.

Сама для себя я называю ее «оторвавшийся осенний лист» или «гонимая ветром»: из России в Париж – потому что утонул сын Гриша (виновата бесконечно), из Парижа в Россию – потому что любимый бросил, обобрал (виновата перед своими дочками Аней, Варей, перед братом), а потом обратно в Париж – из навеки покинутого родного гнезда, снова неприкаянная.

Итак, я тихо сижу в уголке, ожидая выхода на сцену. Пока на сцене темно, тихо, но вот возникла печальная, словно задумчивая музыка, раздвинулся занавес – слышу первые слова Дуняши, Лопахина. А рядом тихо сидит и смотрит огромными серыми глазами скромно одетая Варя (артистка Наина Хонина), стоит тоненькая Аня (артистка Вера Рычкова), подошел и пожал мою руку, видя мое волнение, мой брат по сцене Гаев (артист Николай Бутрехин)… С собачкой на руках примостилась рядышком на каких-то деталях декораций Шарлотта (артистка Антонина Вольская). Мы все в ожидании: сейчас раздастся звон приближающихся бубенцов – и мы подъедем к нашему родному дому.

Подъехали.

Суматоха, радостные, взволнованные возгласы. Подбегают Дуняша, полная искренней радости (артистка Ирина Андрианова), и взволнованный Ермолай Лопахин (артист Александр Чуйков).

И здесь мне хочется привести небольшой отрывок из письма актрисы Андриановой, играющей Дуняшу. По моей просьбе она написала мне то, что испытывала, играя в нашем спектакле.

«Я встречаю Раневскую, трепещу от каждого шороха и звука. У меня нет парных сцен, моя единственная сцена с Раневской за кулисами. Да, да! Именно за кулисами, где со словами: “Я упаду, ах, упаду!” – я припадаю к озябшим трепетным рукам Раневской. Ее перчатки еще пахнут Парижем, но она уже готова обнять отсыревшие стены родного дома.

Потом на сцене все стоят вокруг Любови Андреевны, а она снова знакомится со своей детской, оглядывает комнату с болью, с восторгом, со слезами, и понимаешь, что это в последний раз…»

Я, Раневская, вхожу, не смея переступить порог, виноватая, что покинула пять лет назад родные места, от волнения молча прислоняюсь к двери. На вопрос Ани: «Ты помнишь, какая это комната?» – робко отвечаю: «Детская!» – но так, чтобы никто не заметил охватившего волнения, виноватости и робкого счастья. Дома! Знакомые добрые лица, всех хочется обнять и хочется остаться одной, чтобы унять волнение.

Вероятно, кому-то покажется нескромным, что я пишу о том, как играю Раневскую, но это и выстраданное мое счастье, и мое прощание, это немыслимость расставания, когда, казалось бы, только еще надо расцветать, освобождаться, стать глубже, приближаться к раскрытию роли, к Чехову, но это все-таки прощание с мечтой, прощание с ролью, с полюбившимся мне спектаклем. Поэтому я пишу подробно о том, что чувствую, играя каждый кусок роли, не потому, что это хорошо, а потому, что мне это невыносимо дорого и, описывая всё, я вновь всё проживаю – а это для меня счастье!

Сцена оформлена в духе старины: уютная мебель, светлые стены дома; наверху, словно кружево, – переплетение ветвей цветущих вишневых деревьев, соединяющихся и как бы поднимающихся ввысь, поэтично заканчивая оформление этого спектакля.

Я стою, прислонившись к двери. Жажду дотронуться до кресла-качалки, находящегося в центре сцены. В детстве я, Раневская, забиралась на это кресло. Меня влечет сюда, в мир воспоминаний, когда счастье просыпалось вместе со мной каждое утро, но я в то же время боюсь этого дома, этих мест, связанных с гибелью моего сына Гриши.

Мой монолог «О, мое детство…» – это не только воспоминание, это взрыв, молитва к природе – хочу вымолить у этой красоты силы для себя.

Я поднимаю руки: какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Я вся – порыв, молитва, любовь, мольба, надежда. И тут тихий, нервный голос Пети, в нем осторожность, нежность, невозможность молчать: «Любовь Андреевна!..»

От партнера зависит очень многое, возникает нервное напряжение, тональность, которая окрашивает роль независимо от того, как ты ее задумываешь. Партнер вносит свои полутона, оттенки, нерв – все это неуловимо присутствует, как бы я ни следовала задуманному.

Например, в «Свадьбе с приданым» влюбленность моего Максима делала меня – Ольгу – по-девически пугливой и в то же время озорной, точно я пробовала свою власть.

Ленивое, обаятельное и поверхностное отношение к моей Розине графа Альмавивы в исполнении Александра Ширвиндта делало меня тоже более поверхностной, но не лишенной женского кокетства, капризности куколки. И мне нравилось, что это играется именно так, а не глубже. Глубже стало бы одновременно и тяжеловеснее, а для нашего ажурного спектакля это было бы чужеродно.

В «Вишневом саде» роль Пети Трофимова играл артист Виталий Синицкий, в других ролях я его не видела, в жизни тоже очень мало и редко общалась, а вот через роль и через сцену я ощущала его поддержку. Его Петя умен, ироничен, но наивен – вечный студент, и в то же время по отношению к Раневской я чувствовала его огромную жалость, нежность и бережность.

И когда в первом акте раздается голос Пети, – для меня это голос из другой жизни, из жизни совести, греха, моего преступления. Руки опускаются, боюсь поднять глаза, боюсь подойти и когда подхожу, долго всматриваюсь. Ведь через него я чувствую свою вину: погибший сын, несчастная страсть к другому человеку – мой грех, мое вечное неискупаемое наказание.

Мне бы хотелось, чтобы за интеллигентностью, изяществом и женственностью Раневской все время чувствовалась бы неустойчивость души – перед отчаянием, катастрофой, которая вкрадывается в душу неожиданно и от этого еще страшнее. Цепляюсь за разум, за желание помочь, понять, но – обрыв, катастрофа должны подспудно существовать все время. Это конец любви, конец женщины, хотя она все еще кажется прекрасной.

Приезд Раневской, как и вся ее жизнь, – временен.

Постоянное возможно в ее жизни только в случае полной катастрофы – падения. Жизнь как спокойная пристань – не для нее. Раневская за границей слишком во многом разочаровалась, потерялась. Ей нужно обрести себя. Наверное, в самые тяжелые минуты ей вспоминались родные дом, сад, где она нужна, понятна, и это давало силу жить.

Ей мечталось оказаться среди родной обстановки, чтобы обрести себя, стать самой собой.

Но Раневская очень искренняя женщина, и если все, о чем она мечтала, покидая Париж, не согреет ее душу, не наполнит терпением, силой, она не сможет притворяться перед самой собой, и тогда рухнет последняя надежда обрести себя. И если в первом акте, получив телеграммы из Парижа, я жестко рву их и говорю, что с Парижем кончено, то во втором акте, получая телеграммы с просьбой о прощении, я уже не в силах им сопротивляться.

Все мне немило на моей родной земле без любимого. И монолог «О, мои грехи» – это не столько просьба о прощении за грехи, это скорее мольба Богу: дай мне жить по-прежнему, разреши мне быть самой собой, не наказывай меня, даже если это дурно! А может быть, и не дурно?

Во втором акте я улетаю от них душой в Париж, к любимому. В своем белом кружевном платье с белым зонтиком и в прекрасной белой кружевной шляпе, я вся уже не с ними. Лишь на минуту звук лопнувшей струны заставит содрогнуться душу, на минуту, как возмездие, возникнет прохожий – и все исчезнет навсегда…

Третий акт «Вишневого сада» я очень люблю. Занавес закрыт. Когда начинает звучать музыка, я кладу руки на плечи Пети. Я не знаю, что чувствует актер Виталий Синицкий, играющий Петю, но мне кажется, что ему меня очень жаль, и мне это помогает.

Может быть, мое личное чувство одиночества сливается с чувствами Раневской, которые многократно усиливаются.

Начинается странный, трагический, призрачный, нереальный бал. Мне кажется, что сцена вся в мерцании: тусклая люстра, потемневшее кружево, что-то похожее на паутину, какой-то полумрак, танцующие медленно люди… Музыка, как назойливая мысль, как навязчивая идея, которая вращается по спирали.

Раздается голос распоряжающегося танцами, но танцующие бесплотны, словно привидения, и если бы это было в кино, я бы всех нас могла вообразить одетыми в серый саван, сквозь который угадываются скелеты. Нет жизни, есть ее видимость.

В танце ухожу за кулисы, стою, пока мимо меня проносятся пары в веселой и тоже призрачной полечке. Выхожу вновь, не скрывая беспокойства. Иду через всю сцену, охваченная тревогой: «Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе?» Вижу газовый серый шарф на стуле – предмет ненужного бала, – беру его как бессмысленность: «И музыканты пришли некстати, и бал мы затеяли некстати…» Поиграла шарфом, села на стул, ведь выхода нет, и трезво: «Ну, ничего…»

Выходит Шарлотта, показывает фокусы. Мне кажется, что в нашем спектакле эта сцена не производила должного впечатления. Нет трагического клоуна, каковым мне представляется роль Шарлотты, нет трагического баланса, нет тайны, а все это мне кажется необходимым в этой сцене.

Чехов в силу своей натуры и своей профессии видел жестокую правду жизни, но эта правда всегда была опоэтизирована его состраданием.

Сцена бала для Раневской – кульминация отчаяния, неустойчивости, крик души: «Я могу сейчас крикнуть, могу сделать глупость, спасите меня, Петя, говорите мне что-нибудь, говорите».

И в то же время это не подчинение горю, не пассивное принятие жизни, а протест, который можно выразить словами: «Это камень на моей шее, и я иду с ним на дно, но я люблю этот камень, я жить без него не могу».

Так может сказать человек, страстно жаждущий не сломиться, остаться самим собой.

Теперь о Пете. Если бы Петю играл другой артист, с иной трактовкой роли, может быть, все было бы и у меня по-другому. Но этот Петя – не сентиментальный, не чувствительный, как бы против самого себя, своего сознания настолько жалеет меня, настолько ощущает ужас моего состояния, что заставляет искать у него помощи.

В его глазах ужас и нежность, точно рядом гибнет ребенок.

«Спасите меня, Петя, говорите мне что-нибудь, говорите!» Я – Раневская – вижу в глазах Пети больше, чем он говорит. Я хочу слышать это, хочу забыться в лавине эмоций, мне мало просто сочувствия, я хочу, требую, молю – лавины чувств, безрассудства.

И его скупые слова – «Я сочувствую вам всей душой» – возвращают меня на землю; своим разумом, трезвостью, волей я не даю унести себя в пропасть женского, греховного, бесовского начала. Ведь бесовское – это шажок и… пропасть.

Поэтому, отрезвев, я произношу: «Но надо иначе это сказать, иначе». И очень интимно, сокровенно, как близкому человеку, говорю: «У меня сегодня тяжело на душе, вы не можете себе представить…»

Репетируя со мной, Вера Андреевна Ефремова не раз вспоминала Достоевского. Не знаю, прочитывается ли в моей Раневской такая черта – женская, греховная, бесовская. Зная свою сценическую натуру как спокойную, не взрывную, я хотела, чтобы в этой роли была подспудная сила, внешне, может, и не выраженная, но присутствующая внутри, и тогда появляется тайна или тень, которая заставляет думать, разгадывать – манит.

Господи! Какое счастье подарил Чехов актрисе, которой выпало играть Раневскую! В ней есть все – глубина, лиризм, искренность, непредсказуемая женственность, греховность и бесконечное обаяние.

Ведь только минуту назад, думая о продаже вишневого сада, Раневская была в отчаянии, в ужасе и вдруг, увидев пуритански строгие глаза Пети, уже готова смутить его: «И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь…» И он уже смотрит растерянно, как мальчишка, – какая она разная! Он не может понять ее.

А Раневской смешно от его растерянности, ей хочется усилить его смущение: «Смешной вы». И она уже на острие ножа. Слушает его, говоря о другом, думая о другом – о любимом, она полна греха, зазывности, очарования.

Раневская любима: «Каждый день получаю телеграммы – просит прощения, умоляет вернуться», – а раз любима, значит, прекрасна, значит, все можно. Она вся – непоследовательность, каприз, женственность, и сама в эти мгновения не знает, куда это ее заведет.

Телеграмма в ее руках, которую она ласкает своим сердцем, глазами, руками. Телеграмма – часть любимого, она физически любима.

Эта сцена очень опасная и прекрасная, здесь нельзя быть только матерью, только дворянкой. Здесь подходит предел, но к этому пределу надо только подступить, но не переступить.

Я – Раневская – прошу прощенья за обидные слова: «Вы недотепа, смешной чудак, урод», – взгляд полон ласки, открытости и нежности: «Ну, я прощенья у вас прошу, ну, Петя, чистая душа, пойдемте танцевать». Разгоряченная разговором о любви, танцую с Петей близко, а потом вдруг все улетучивается, в душе лишь усталость и опустошение, и я говорю просто: «Мерси, устала, посижу».

Наконец долгожданное появление Лопахина. Мой вопрос: «Продан вишневый сад?» И когда поняла, что именно он купил, спрашиваю, сразу состарившись: «Кто купил?» – «Я купил», – стыдясь своего счастья, ответил Лопахин.

Лопахин в нашем спектакле – русский мужик, талантливый, с душой, понимающей красоту, с добрым сердцем.

Было время, когда Раневская коснулась его нежностью, добротой, деликатностью и внешним очарованием, и было это в том возрасте, когда все воспринимается очень остро. И эти дорогие его сердцу ощущения он разрушает, купив вишневый сад. Покупка сада – это убийство своей души, и Лопахин плачет.

Свой монолог он произносит с истинным трагедийным размахом: «Музыка, играй! За все могу платить!» – и звучит в этом крике не радость, а отчаяние.

Звучит музыка, и тихо стонет мое – Раневской – сердце. Судьба моя решена. Аня успокаивает меня, слушаю и не слышу ее, пытаюсь встать, пытаюсь идти, себя не осознаю, вижу в глубине сцены Петю, бегу, не зная куда… В таком состоянии человек может лишить себя жизни. Здесь всё на грани смерти – и в настоящем, и в будущем.

Четвертое действие. Жизнь сломана. Все кончено. Оторванный листок продолжает свой путь в никуда. Сборы, разговоры, прощание следует за прощанием – с дочерью, с близкими, со старым домом, с вишневым садом, с родиной… И… начинается отсчет по минутам. Это не просто отъезд, это последние минуты существования, за порогом этого дома я буду уже не я, а кто-то другой. Последние слова: я говорю с Лопахиным о своих двух заботах – о Фирсе и о Варе. И здесь мне хочется вспомнить об артисте Виталии Кузьмиче Рассказове, игравшем Фирса.

Виталий Кузьмич вводился в этот спектакль одновременно со мной, так как прежний исполнитель этой роли ушел на пенсию. Я с огромной печалью и нежностью вспоминаю наши репетиции и спектакли. Его тихую, преданную любовь ко мне, на сцене и в жизни. С печалью потому, что летом 1985 года во время гастролей Тверского театра в Минске мы попрощались с ним навеки. Умер мой Фирс…

Отыграв спектакль, он вернулся к себе в номер, и больше живым его никто не видел. Я пришла к гробу с васильками, этими милыми цветами, которых так много было в моем детстве в деревне Сухой Ручей, где родился мой отец. Все вспоминали об актере Рассказове очень по-доброму. Сидели мы тихо, как большая осиротевшая семья. Я думала о том, что в доме у меня еще стоит банка с вишневым вареньем и на бумаге написано: «Милой моей барыне Любовь Андреевне Раневской – Верочке Кузьминичне посылаю баночку варенья из нашего вишневого саду. Ваш верный слуга Фирс – Кузьмич».