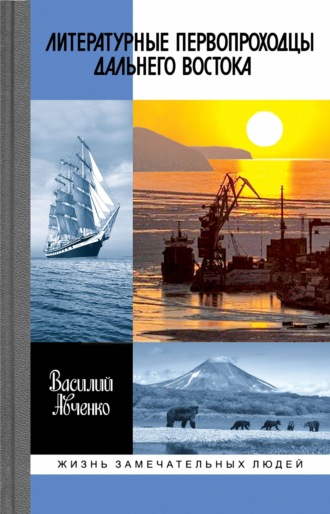

Василий Авченко

Литературные первопроходцы Дальнего Востока

На Дальний Восток попадали – по своей или чужой воле – умные и энергичные люди.

Рувим Фраерман:

«Я спросил у него, почему он так стремился на Дальний Восток. Он ответил:

– Здесь – граница и ближе враг.

Потом, подумав немного, добавил:

– Тут есть виноград и кедры».

Вот оно: передний край плюс экзотика.

Илья Сельвинский написал в 1932 году:

Камчатка – действительно твёрдый берег!

(«Отдать якоря!» – приказ.)

И я открываю её, как череп,

Как Лермонтов – Кавказ.

Русскими киплингами, вглядывавшимися в восточные горизонты, стали Сергей Владимирович Диковский[93] («Патриоты», «Приключения катера “Смелый”»), Константин Михайлович Симонов[94] («Далеко на востоке», «Товарищи по оружию»), несколько позже – Юлиан Семёнович Семёнов[95], начавший свою штирлициану Дальним Востоком времён Гражданской, и Александр Андреевич Проханов, первой горячей точкой которого стал в 1969 году остров Даманский на Уссури.

«Военная тайна», начатая Гайдаром в Хабаровске в 1932 году (он тогда работал в газете «Тихоокеанская звезда» – писал о лесозаготовках, шахтёрах, промысле иваси, бюрократах, строительстве НПЗ…), полна предчувствия новой войны с Японией. Или, скорее, новой фазы этой войны, шедшей с перерывами почти всю первую половину ХХ века.

Баталистская звезда Константина Симонова зажглась в 1939-м на Халхин-Голе. Когда говорят пушки, музы не молчат; просто их голос порой неотличим от звука винтовочного выстрела или разрыва мины.

Андрей Сергеевич Некрасов[96], окончивший Владивостокский морской техникум (тот самый, где чуть раньше училась легендарная Анна Ивановна Щетинина[97] – первая в мире леди-капитан) и работавший в 1930-х в тресте «Дальморзверпром», придумал капитана Врунгеля – русского Мюнхгаузена, объединив термин «травелог» с морским словечком «травить». В книге сполна отразилось время: главный недруг Врунгеля – адмирал Кусаки из «одной восточной державы», а сам капитан не упускает случая рассказать о планах «японских бояр» по захвату Сибири и Китая.

Изучение дальневосточных архивов времён Гражданской войны и рассказы вышеупомянутого Романа Кима – «советского Флеминга», основоположника отечественного шпионско-политического романа («Девушка из Хиросимы», «Тетрадь, найденная в Сунчоне», «По прочтении сжечь») – помогут Юлиану Семёнову придумать Штирлица. Действие первого романа о легендарном разведчике «Пароль не нужен» развивается во Владивостоке, Хабаровске и занятом японцами Дайрене (он же – русский порт Дальний, ныне – китайский Далянь) в 1921–1922 годах. Сам Ким попал в эту книгу под именем связного Чена, он же – Марейкис.

Вот она – матрица территории, дальневосточный литературный взвод: арсеньевский таёжник Дерсу, фадеевский партизан Левинсон, гайдаровский Мальчиш-Кибальчиш, некрасовский Врунгель, семёновский Исаев-Штирлиц. Один символизирует гармонию в отношениях человека и природы, другой – целеустремлённость в служении Делу, третий – патриотизм…

А как представить нашу словесность без колымской прозы Варлама Шаламова? Она – не столько о лагере, сколько о человеке, его безграничной способности к подлости, о бездне, в которую он опустит себя и ближнего, если создать для этого минимальные условия.

З/к Заболоцкий[98] строил Комсомольск-на-Амуре, з/к Жигулин[99] добывал олово на Колыме, з/к Мандельштам[100] умер во Владивостокском пересыльном лагере. Автор «Крутого маршрута» Евгения Соломоновна Гинзбург[101], выйдя в 1947 году из лагеря, некоторое время жила в Магадане, там же провёл юность её сын – будущий писатель Василий Павлович Аксёнов[102]. Артист Георгий Степанович Жжёнов[103], отбывавший срок на Колыме (попал за решётку прямо со съёмок герасимовского «Комсомольска»), написал великий рассказ «Саночки», Валерий Юрьевич Янковский[104] – автобиографическую повесть «Этапы». Если у Шаламова показаны психология и физиология расчеловечивания, то Жжёнов и Янковский пишут о том, как человеческое может сохраняться даже в нечеловеческих условиях.

1960-е привнесли новую дальневосточную моду: романтики, геологи, комсомольцы, БАМ… Анатолий Тихонович Гладилин[105] добывал золото на Чукотке. Чингиз Торекулович Айтматов[106] писал прозу о нивхах. Фазиль Абдулович Искандер[107] – стихи о камчатских рыбаках:

Первой камбалы первый блин

Шлёпнулся и погрузился в сплин.

Красный краб, королевский краб

Шевелит свастикой сломанных лап.

……………………………………………………

Камчатка! Клубятся вулканы вдали.

Вселенское утро. Начало земли.

В позднесоветское время на Дальнем Востоке писали и публиковались Иван Басаргин[108] («Дикие пчёлы»), Александр Плетнёв[109] («Шахта»), Григорий Федосеев[110] («Смерть меня подождёт»), Николай Задорнов[111] («Амур-батюшка»), Олег Куваев («Территория»), Альберт Мифтахутдинов[112] («Закон полярных путешествий»), Юрий Вознюк[113] («В плавнях Ханки»), Владислав Лецик («Пара лапчатых унтов»), Радмир Коренев («Опасное затишье»), Анатолий Буйлов[114] («Тигроловы»), Анатолий Вахов[115] («Трагедия капитана Лигова»), Станислав Балабин[116] («Пёстрые стрелы Сульдэ»), Геннадий Машкин[117] («Синее море, белый пароход»), Владимир Илюшин[118] («Тихоокеанское шоссе»)… За всей этой литературой стояла серьёзная, сложная, интересная, разнообразная жизнь.

Действие повести Бориса Андреевича Можаева[119] «Власть тайги», по которой Владимир Александрович Назаров[120] снял фильм «Хозяин тайги» (1968), происходит в Приморье, где Можаев – военный инженер – служил в 1950-х годах после передачи Порт-Артура[121] Китаю. Съёмки фильма велись в Красноярском крае, приморскую специфику заменили сибирской. Именно благодаря экологическим детективам Можаева Владимир Семёнович Высоцкий[122] увлёкся удэгейской мифологией и даже сочинил песню «Реальней сновидения и бреда…».

Свои классики появились у каждого народа. Русский язык делился с коренными жителями Востока и Севера письменностью – а те обогатили его новыми оттенками и даже словами, начинающимися с буквы «ы» (якутские посёлки Ыллымах, Ытык-Кюёль, Ымыяхтах). В русскую словесность пришло дыхание уссурийской тайги, чукотской тундры, Тихого океана. Особая реальность требовала особых слов – и в нашем языке появились тайфуны и хунхузы, фанзы и манзы.

Даже сейчас Дальний Восток нередко воспринимается так называемой Центральной Россией («так называемой» – поскольку в строго географическом смысле Центральной Россией давно стала Сибирь) как другая планета, таинственное зазеркалье.

Если сравнить Японское море по степени его освоенности русским языком с Чёрным или Балтийским, первое проиграет. Доныне на востоке – избыток тем и недостаток целинников. Восточная окраина не избалована обилием талантов нелокального масштаба. В Высшей лиге за Дальний Восток чаще всего играют легионеры. Местные кадры растут с трудом – климат неподходящий?

Московский или питерский, киевский или одесский, уральский или кавказский тексты русской литературы хорошо известны. С дальневосточным текстом – сложнее. У той же Одессы были Бабель[123], Багрицкий[124], Олеша[125], Катаев[126], Козачинский[127]… На Дальнем Востоке шла и идёт никак не менее интересная жизнь, чем в Одессе, но своих Бабелей не нашлось – и целые пласты героев и сюжетов канули в Японское, Охотское, Берингово моря.

Почти нетронутое месторождение – азиатское соседство. А ведь взаимное проникновение Азии и Европы, обозначившееся было в литературе восточной эмиграции (Арсений Несмелов[128], Юльский[129], Щербаков[130], Валерий Перелешин[131], Байков[132]…), могло дать интереснейшие плоды. Но даже дальневосточники, щеголяющие близостью к Азии, остаются почти изолированными от соответствующих культур. Им (нам), как и соотечественникам по ту сторону Урала, ближе и понятнее западные литература и музыка.

Наиболее адекватное отражение Владивостока 1990-х годов дали даже не писатели, а профессор-юрист Виталий Анатольевич Номоконов, сочинивший учебное пособие по организованной преступности, и механик Сергей Владимирович Корниенко – автор книги «Ремонт японского автомобиля». Пространство и время осмысливались нехудожественными текстами – вплоть до газетных объявлений и милицейских сводок с их невыдуманным драматизмом и неожиданной поэзией.

Джойс[133] и Эренбург[134] сопоставляли Владивосток с Сан-Франциско. Сходство действительно есть, и не только внешнее. Один из персонажей Джека Лондона сетовал: «В Сан-Франциско всегда была своя литература, а теперь нет никакой. Скажи О’Хара, пусть постарается найти осла, который согласится поставлять для “Волны” серию рассказов – романтических, ярких, полных настоящего сан-францисского колорита».

Вопрос в том, где найти этого самого осла. И, главное, чтобы он при этом не был ослом.

Тем более что в 1990-х годах народ повалил с Дальнего Востока толпами, наперегонки. Теперь на миграцию в страну, а не из страны, а внутри неё – на восток, а не на запад, смотрят как на подвиг самоотречения, изощрённый дауншифтинг или особую форму помешательства.

Распад СССР сделал Дальний Восток ещё более периферийным, чем это задано самой географией. Столичные писатели перестали ездить в «творческие командировки», местных уже никто не читал. Разрушение системы книгоиздания и книгораспространения больнее всего ударило по малолюдным отдалённым регионам.

Сегодня всё держится на редких энтузиастах. Вернее даже – подвижниках.

Чем связаны герои этой книги – Гончаров, Чехов, Арсеньев, Лондон, Пришвин, Несмелов, Куваев?

Чехов и Арсеньев чтили Пржевальского.

Арсеньев дал компас Несмелову, уходящему в Китай, и вдохновил Пришвина на поездку в Приморье…

Но всё это – внешнее.

Куда важнее и прочнее другая связь – внутренняя.

Названные писатели – очень разные и по биографиям, и по характеру, и по стилю.

И всё-таки они связаны самой территорией и откровениями, пережитыми на ней. Традицией отечественной литературы, которая заинтересованно относилась к гигантскому русскому пространству и сама его расширяла. Нельзя отделять Ломоносова и Пржевальского – от Пушкина и Гончарова, Арсеньева и Венюкова – от Чехова и Пришвина, землепроходцев Стадухина[135] и Шалаурова[136] – от писателей Куваева и Мифтахутдинова.

Белогвардеец, русский фашист Арсений Несмелов вроде бы стоит особняком. Во Владивосток и Харбин он попал случайно. Но ведь и до него сколько людей попадало на Восток в силу стечения невесёлых обстоятельств – как, например, политические ссыльные Вацлав Серошевский, Владимир Тан-Богораз, Михаил Янковский, Бронислав Пилсудский[137]… Они писали книги, занимались наукой, бизнесом, меценатством, так или иначе утверждая на восточных берегах ту самую империю, против которой ещё недавно боролись. Арсений Несмелов, занесённый вихрем истории в Маньчжурию, поневоле стал «нашим человеком в Китае», начав осмысление того, что до него было осмыслить некому.

Очевидным образом выпадает из ряда американец Джек Лондон. Однако он, во-первых, связан с Россией, её литературной традицией и тихоокеанскими окраинами куда крепче, чем может показаться. Во-вторых, он помещён в эту книгу отнюдь не волюнтаристским решением автора. Лондон проник в неё сам, и автор просто не смог его не впустить. Тень Джека появлялась там и тут при работе над каждой главой. Если представить, что персонажи книги собрались вместе – Джек Лондон точно не окажется в этой компании чужим.

Пересечения в судьбах и текстах наших героев кажутся счастливыми рифмами, искрами, словно специально просверкивающими для того, чтобы мы яснее ощутили единство этих непохожих, но в чём-то главном – очень близких людей: писателей, первопроходцев, подвижников.

В рассказе «Через триста лет после радуги» Олег Куваев недрогнувшей рукой протягивает связующую нить через три столетия – от середины XVII века, когда наши предки вышли к Ледовитому океану, будущему Берингову морю и Америке, до второй половины века ХХ. Эта нить, несмотря на революции, войны и перестройки, не оборвана. Нужно просто настроить масштаб и фокус – и тогда удивительная связь времён, пространств и человеческих душ станет очевидной.

Необыкновенная история фрегата «Паллада»:

Иван Гончаров

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Иван Александрович Гончаров – прозаик, критик, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук по разряду русского языка и словесности, действительный статский советник. Родился 6 (18) июня 1812 года в Симбирске в купеческой семье. С 1822 по 1830 год учился в Москве в коммерческом училище, в 1831-м поступил на словесный факультет Московского университета, где проучился три года. По окончании служил секретарём симбирского губернатора. После переезда в 1835 году в Санкт-Петербург поступил в Департамент внешней торговли Министерства финансов.

В 1847 году в журнале «Современник» выходит его первый роман – «Обыкновенная история».

В 1852–1855 годах в качестве секретаря адмирала Евфимия Путятина участвует в походе фрегата «Паллада» из Кронштадта в Японию, обратно возвращается сушей. Печатает о путешествии очерки, которые в 1858 году выходят отдельной книгой под названием «Фрегат “Паллада”». В 1859 году журнал «Отечественные записки» публикует роман «Обломов». Писатель получает должность цензора. В 1862 году становится редактором газеты «Северная почта», в 1865-м – членом Совета по делам печати. С 1867 года – на пенсии. В 1869 году в журнале «Вестник Европы» выходит роман «Обрыв».

Личная жизнь Гончарова по разным причинам не сложилась, в последние годы он остался одинок.

Скончался 15 (27) сентября 1891 года в Петербурге, похоронен на Новом Никольском кладбище Александро-Невской лавры. В 1956 году прах писателя был перенесён на Волковское кладбище.

* * *

«Хватит ли души вместить вдруг, неожиданно развивающуюся картину мира? Ведь это дерзость почти титаническая!» – восклицал писатель Иван Гончаров, отправляясь в плавание на фрегате «Паллада».

Души хватило.

Гончаров в ходе этого путешествия не только обрёл, по запомнившемуся ему флотскому выражению, морские ноги, но стал естествоиспытателем, востоковедом и стихийным философом бесконечных зауральских пространств. Читая его книгу «Фрегат “Паллада”» (1855) вкупе с примыкающими к ней позднейшими очерками «Два случая из морской жизни» (1858), «Через двадцать лет» (1874) и «По Восточной Сибири» (1891), понимаешь: наша нержавеющая классика неисчерпаема.

Принц де Лень отправляется в плавание

«Глобализация» – относительно новое слово, но не явление.

В середине XIX века европейские державы наперебой столбили последние ещё неподелённые земли и рынки.

Почти одновременно к закрытой от мира Японии (политика самоизоляции – сакоку, то есть «страна на цепи» – проводилась здесь с середины XVII века) направились американский коммодор Перри[138] и русский вице-адмирал Путятин[139], чтобы в добровольно-принудительном порядке завязать торговые связи со Страной восходящего солнца. Если Перри угрожал расстрелять из пушек Иеддо (Эдо)[140], то Путятин мирно стоял на рейде Нагасаки, но и его артиллерийские салюты сильно тревожили японцев. Забегая вперёд, скажем: обе миссии удались, в 1854–1855 годах Япония подписала торговые договоры с Америкой и Россией. Сходные задачи тогда же решала и Англия.

Секретарём Евфимия Путятина на борту «Паллады» был Иван Гончаров – к тому времени автор «Обыкновенной истории» (1846) и «Сна Обломова» (1858), чиновник Департамента внешней торговли Министерства финансов. Малоподвижный, не блещущий здоровьем сорокалетний холостяк был похож на героя своего будущего знаменитого романа – Обломова. Трудно, казалось, было найти более далёкие друг от друга понятия, чем «Гончаров» и «морское путешествие». Знакомые не верили: «Принц де Лень отправляется в плавание?»

Гончарова так утомила чиновничья служба – или же глубоко в душе, как у хоббита Бильбо, тлел авантюризм?

Сначала Путятин планировал взять в секретари поэта Аполлона Николаевича Майкова[141]. Для адмирала было важно наличие на борту не просто грамотного секретаря-делопроизводителя, но именно литератора. Майков отказался, предложив кандидатуру своего друга Гончарова. Тот вспоминал: «Я принялся хлопотать из всех сил, всех, кого мог, поставил на ноги и получил письмо к начальнику экспедиции».

52-метровый 52-пушечный фрегат «Паллада» покинул Кронштадт в октябре 1852 года. После Японии он должен был посетить русские владения в Америке – ещё непроданную Аляску. Первым командиром «Паллады» был тридцатилетний капитан-лейтенант, будущий знаменитый флотоводец, герой Синопского сражения и обороны Севастополя Павел Степанович Нахимов[142]. Теперь фрегатом командовал капитан-лейтенант (впоследствии – тоже адмирал) Иван Семёнович Унковский[143].

Личный состав «Паллады» насчитывал 485 человек: 21 офицер, четыре гардемарина, несколько штатских лиц, в том числе писатель Иван Гончаров, переводчик Осип Гошкевич[144], архимандрит Аввакум (Честной)[145].

Десять офицеров, участвовавших в экспедиции, впоследствии станут адмиралами. Путятин, Посьет[146] и Пещуров[147] возглавят министерства; Путятин, Унковский, Посьет, Пещуров и Бутаков[148] получат звание генерал-адъютантов.

Неформальным лидером «научной партии» кают-компании считался капитан-лейтенант Константин Посьет – правая рука Евфимия Путятина по вопросам дипломатии. Прямо в походе Посьет выучил нидерландский язык, на котором тогда велись переговоры с японцами, поскольку голландцы по ряду исторических причин числились в прятавшейся за «железным занавесом» Японии на особом положении. Работа Посьета «Вооружение военных судов» (1849) была удостоена Академией наук полной Демидовской премии. Гидрограф и географ, он во время похода «Паллады» руководил съёмкой корейского берега; впоследствии стал министром путей сообщения. В 1888 году, когда поезд Александра III под Харьковом сошёл с рельсов, в свите императора находился и Посьет, после этой аварии подавший в отставку с поста министра.

«В истории русских кругосветных плаваний трудно найти более блестящую кают-компанию, нежели та, которая собралась на “Палладе”», – справедливо писал литературовед Борис Михайлович Энгельгардт[149]. Назовём ещё несколько фамилий: лейтенант Иван Петрович Белавенец[150] – гидрограф, математик, астроном (при обороне Севастополя командовал батареей, получил контузию, впоследствии опубликовал первую в России работу по девиации компасов, основал первую в стране и вторую в мире компасную обсерваторию); капитан-лейтенант Воин Андреевич Римский-Корсаков[151] – старший брат композитора, командир входившей в эскадру Путятина шхуны «Восток», будущий директор Морского кадетского корпуса и реорганизатор системы военно-морского образования; лейтенант Пётр Александрович Тихменев[152], автор двухтомного «Исторического обозрения образования Российско-Американской компании» (1861), удостоенного Академией наук полной Демидовской премии, и ряда других работ по морской истории; Иван Васильевич Фуругельм[153] – командир присоединившегося к «Палладе» транспорта «Князь Меншиков», впоследствии – правитель Русской Америки, военный губернатор Приморской области, командир портов Восточного океана, в 1874–1876 годах – градоначальник Таганрога (основал первую публичную библиотеку, читателем которой был юный Антон Чехов); лейтенанты Криднер, Савич, Кроун, Шлипенбах… Многие из этих имён вскоре появятся на картах Приморья, через считаные годы после похода «Паллады» официально присоединённого к России.

Иван Гончаров – человек доселе сухопутный – проявляет живейший интерес к корабельной терминологии и моряцкому жаргону. В очерке «Через двадцать лет» он будет вспоминать, чего стоило новоиспечённому адмиральскому секретарю освоить морской язык: «Погляжу в одну, в другую бумагу или книгу, потом в шканечный журнал и читаю: “Положили марсель на стеньгу”, – “взяли грот на гитовы”, – “ворочали оверштаг”, – “привели фрегат к ветру”, – “легли на правый галс”, – “шли на фордевинд”, – “обрасопили реи”, – “ветер дул NNO или SW”. А там следуют “утлегарь”, “ахтерштевень”, “шкоты”, “брасы”, “фалы” и т. д., и т. д. Этими фразами и словами, как бисером, унизан был весь журнал. “Боже мой, да я ничего не понимаю! – думал я в ужасе, царапая сухим пером по бумаге, – зачем я поехал!” <…> Не помню, как я разделался с первым рапортом: вероятно, я написал его береговым, а адмирал украсил морским слогом – и бумага пошла. Потом и я ознакомился с этим языком и многое не забыл и до сих пор». Внимательно изучив особенности морской речи, Гончаров констатировал: «Кроме… терминов, целиком перешедших к нам при Петре Великом из голландского языка и усвоенных нашим флотом, выработалось в морской практике ещё своё особое, русское наречие. Например, моряки говорят и пишут “приглубый берег”, то есть имеющий достаточную глубину для кораблей. Это очень хорошо выходит по-русски, так же как, например, выражение “остойчивый”, “остойчивость”, то есть прочное, надлежащее сиденье корабля в воде; “наветренная” и “подветренная” сторона или ещё “отстояться на якоре”, то есть воспротивиться напору ветра и т. д. И таких очень много. Некоторые из этих выражений и подобные им, например “вытравливать (вместо выпускать) канат или верёвку”и т. п., просятся в русскую речь и не в морском быту. Но зато мелькают между ними – очень редко, конечно, – и другие – с натяжкой, с насилием языка. Например, моряки пишут: “Такой-то фрегат где-нибудь в бухте стоял ‘мористо’ ”: это уже не хорошо, но ещё хуже выходит “мористее”, в сравнительной степени. Не морскому читателю, конечно, в голову не придёт, что “мористо” значит близко, а “мористее” – ближе к открытому морю, нежели к берегу. Это “мористо” напоминает двустишие какого-то проезжего… написанное им на стене после ночлега в так называемой чистой горнице постоялого двора: “Действительно, здесь чисто, – написал он, – но тараканисто, блохисто и клописто!” Жаль, Греча нет, усердного борца за правильность русского языка!»

Уже в гончаровские времена «морские пуристы» настаивали на исключительности термина «ходить» применительно к перемещению судна: «Боже вас сохрани сказать когда-нибудь при моряке, что вы на корабле “приехали”: покраснеют! “Пришли”, а не “приехали”!» В наше время похожим репрессиям подвергается слово «плавать», причём есть ощущение, что его изгоняют из речи сугубо сухопутные люди, в лучшем случае «салаги», не знающие даже такого термина, как «капитан дальнего плавания». Заметим, что ни капитан Анна Щетинина, ни капитан Виктор Конецкий[154] в своих книгах не стеснялись употреблять слова «плавать» и «плавание».

Иван Гончаров стал одним из первых русских маринистов, предтечей Константина Станюковича (интересно, что последний, заслуженно считающийся просоленным классиком маринистики, пробыл на море немногим дольше, чем сухопутный домосед Гончаров, – три года, после чего списался на берег вопреки воле отца-адмирала, переквалифицировавшись в журналиста и сельского учителя), Алексея Новикова-Прибоя[155], Сергея Диковского, Сергея Колбасьева[156], Леонида Соболева[157], Виктора Конецкого… Но всё-таки не первым – так, Александр Бестужев-Марлинский ещё в 1832 году написал повесть «Фрегат “Надежда”»[158], к которой очевидным образом отсылает само название гончаровской книги (хотя, конечно, были у Гончарова и другие предшественники-путешественники – Радищев, Карамзин, Пушкин…). В книге Бестужева-Марлинского много моря и любви, штормов и подвигов, страстей и дуэлей. Кажется, что автор – пылкий романтик – нарочно начинил текст всей известной ему морской терминологией. «Фрегат “Надежда”» буквально пестрит авторскими примечаниями, при том что в те времена морские словечки были знакомы обычному читателю ещё в меньшей степени, чем теперь, из-за чего даже матросская реплика «есть!» требовала сноски. Возможно, одной из художественных (помимо очевидных документальных) задач Гончарова был ответ байронисту Бестужеву-Марлинскому, изображение моря и морских людей без уже привычной героической экзотики; ниже мы скажем об этом подробнее.

Посетив Англию, «Паллада» прошла Атлантикой мимо африканского берега, пересекла Индийский океан и наконец бросила якорь у островов Бонин-Сима[159]. «Острова Бонин-Сима стали известны с 1829 года, – записывает Иван Гончаров. – Из путешественников здесь были: Бичи[160], из наших капитан Литке[161] и, кажется, недавно Вонлярлярский[162], кроме того, многие не известные свету англичане и американцы. Теперь сюда беспрестанно заходят китоловные суда разных наций, всего более американские».

Сорок лет спустя, в 1893 году, на этих самых островах будет пополнять запасы воды американская зверобойная шхуна «Софи Сазерленд» («Sophie Sutherland»), в команде которой числился семнадцатилетний матрос Джек Лондон. Вот точка, в которой пересеклись бесконечно далёкие друг от друга Мартин Иден и Илья Ильич Обломов. Впечатления от этого рейса позволят Джеку Лондону написать первый рассказ – «Тайфун у берегов Японии» (1893), а впоследствии – роман «Морской волк» (1904).