Валентин Бадрак

Родом из ВДВ

– Внимание, батальон! – голос кукольно великолепного комбата, казавшегося из глубин строя блистающим в лучах солнца пророком, звучал слишком торжественно. – Товарищи курсанты! Вы прошли курс молодого бойца и после присяги станете настоящими, стопроцентными курсантами одного из самых славных военных училищ нашей страны.

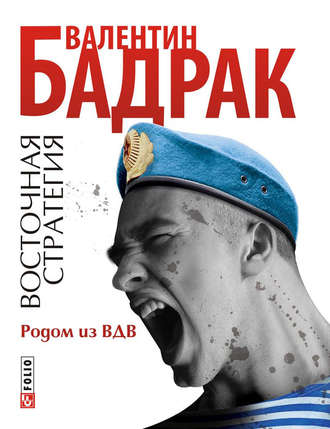

«Неужели это свершилось?! Неужели теперь голубой берет заменит нелепую пилотку и станет неотделимой частью меня?! Неужели дальше начнется долгожданная учеба и превращение в сверхчеловека?! И есть десантные войска, и нет задач невыполнимых! Это ведь покруче, чем у Ницше с его Заратустрой!» – думал Алексей, с тайным ликованием глядя поверх голов сослуживцев, всматриваясь в бездонное небо еще теплого сентября и мечтая о достижениях, которые на самом деле являлись слишком расплывчатыми, чтобы их можно было воплотить в какую-либо понятную форму.

– Товарищи курсанты! Внимание! Я задаю вам вопрос, который определит будущее, судьбу некоторых из вас, и потому приказываю, прошу отбросить стеснение и послушать голос своего сердца. Сейчас после моей команды пусть из строя выйдут те, кто понял, что ошибся с выбором. Помните, после присяги назад дороги нет! Кто передумает учиться после присяги, пойдет служить в войска – на два года! – Комбат выдержал паузу и скомандовал: – Кто не желает учиться в Рязанском воздушно-десантном училище, выйти из строя на десять шагов!

Алексей стоял не шелохнувшись, лишь краем глаза наблюдая за происходящим. Со всех сторон из строя, как яблоки с дерева, которое с силой хорошо тряхнули, посыпались мальчики в пилотках. Их взгляды были потуплены в асфальт плаца, им было стыдно, больно и неловко перед теми, с кем они прожили два с половиной месяца, деля маленькое казарменное пространство с узко стоящими двухъярусными кроватями, и с кем ввязались в совершенно непонятное дерби, не понимаемое, не принимаемое сердцем и потому проигранное. Им было невмоготу! Они стояли теперь, сгорая от испепеляющих взглядов товарищей, уже, пожалуй, бывших, и, переминаясь с ноги на ногу, пока назначенный комбатом офицер пересчитывал отказников. Потом подошел к комбату и негромко доложил результат. И у Алексея тоже защемило внутри, был все-таки миг, когда вся его разбитная, ничем не сдерживаемая юность промчалась в одно мгновение перед глазами гигантской, удивительно пестрой кинолентой и затем исчезла. Какая-то сила даже дернула его изнутри, словно вырывая из строя, но тут же была сломлена, сметена другой силой, более могучей, приказывавшей стоять тут, в этом строю. Впереди была черно-белая жизнь, полная трудностей, опасностей, непредсказуемых хождений по лезвию бритвы, по краю пропасти. Впереди маячило только пасмурное апокалиптическое видение. Но он выбрал именно его. И выбрал сам. И никогда у него не хватит слов объяснить так, чтобы поверили, в том случае, если бы он сдался, сломался и прекратил серию немыслимых экспериментов с собственным здравым смыслом…

– Та-ак, – комбату не нужно было подавать дополнительную команду, потому что пятнадцать взводов и так застыли, вперившись в него вопрошающими взглядами. – Девяносто пять человек. С курсантом Полеевым из первой роты, выбывшим после марша с площадки приземления, это девяносто шесть. Товарищи курсанты! Еще раз повторяю, в этом нет ничего постыдного, каждый человек должен сам разобраться со своей судьбой. Поэтому еще раз, последний уже, повторяю: кто еще сомневается, что это училище – для него?! – Комбат сделал явный акцент на слове это.

Боковым зрением Алексей заметил, как в первом отделении их взвода один из курсантов задергался, заметался, как зверек, попавший в ловушку, и наконец, не выдержав внутреннего напора эмоций, рванулся к первой линии строя, откуда, несколько раз сменив ногу, несуразно и комично спутавшись и затем уже чеканя шаг, вышел из строя. Поразительным было то, что никто не засмеялся, даже до огрубевших курсантских душ докатилась волна личной драмы, может быть даже трагедии, этого маленького человека, осознавшего свою непригодность, неспособность стоять в этом слишком суровом, отнюдь непростом строю. Как же, это был тот самый Белонеев, который постоянно ничего не успевал на пару с Петроченковым, за что старший сержант Иринеев уже прозвал их братьями-близнецами и постоянно заваливал тяжелой работой. Они вдвоем неизменно числились в черном списке, из которого, как из трясины, выбраться было невероятно трудно. И вот один из них дрогнул и сдался, чтобы навсегда исчезнуть, раствориться в бездонном внешнем мире, границы которого теперь очень остро ощущались каждым в этом очень странном сообществе людей, испытывающих собственные возможности.

После акта самоисключения из училища один из офицеров увел группу отказников готовиться к отъезду, тогда как основательно поредевшие взводы отправили на лагерный стадион. Дело в том, что еще раньше был объявлен праздник, не столько по случаю окончания курса молодого бойца, сколько в честь очередной смены поколений: новоявленные лейтенанты разъехались, и теперь уж новый, только что вступивший в свои права выпускной курс готовил традиционные показательные выступления. В связи с этим в Сельцы, неприступную и неприкасаемую полевую обитель десантников, съехалось много народу. Тут были родственники поступивших и отказавшихся учиться, жены, невесты и просто городские друзья, неравнодушные к голубым беретам. И хотя сама местность военных лагерей с причудливыми макетами различных военных объектов на близлежащих тактических полях излучала утлый запах войны, а любой сторонний наблюдатель угадал бы в ней место временного пребывания людей, организаторам удалось на маленьком участке вокруг небольшого стадиона создать декорации беспечного, почти безудержного веселья. Более всех на импровизированном пиру выделялись курсанты четвертого курса, которых можно было узнать за версту по выгоревшей и застиранной добела, а затем заутюженной до безрассудства форме, по смуглым от загара, обветренным, убедительным лицам, с суровым, совершенно взрослым выражением. В их манерах присутствовала отвага – приобретенное, заслуженное и вмонтированное в сознание на долгие годы чувство.

Празднества происходили в зоне отселения, где на время смоделировали насыщенную жизнь, кругом развесили заготовленные для таких случаев флаги, плакаты и воздушные шарики, звучала не замолкая музыка. Повсюду работали передвижные киоски, в воздухе витал нежный, умиленный аромат женского присутствия, что само по себе захватывало дух. Одним словом, небольшой участок всегда сумрачного лагеря преобразился и ожил, как новогодная елка, на которую набросили сеть из ярких гирлянд и пестрых игрушек.

Приехала родня и к Игорю, и Алексей мельком видел неожиданно скупое на эмоции, даже показавшееся ему бесчувственным общение своего товарища с двумя мужчинами лет сорока пяти-пятидесяти. Один из них, по всей видимости, был отец, а второй – дядя. Они не обнимались, не тискали Игоря за плечи, как часто делали нетерпеливые близкие, живо выказывающие любовь. Степенные и неторопливые, они лишь со значительными выражениями на лицах что-то говорили ему по очереди, он так же сдержанно-понимающе кивал головой. И Алексей уловил напряжение на лице Игоря и даже некоторую демонстративную сухость, связанную, может быть, с опасением, что товарищи по взводу наблюдают за ним и эта встреча с родственниками продемонстрирует его слабость. Наверное, и родственники думали о том же, потому что оба предусмотрительно надели обычные гражданские костюмы, неброские и не выделяющие их из общей массы приехавших. Продвигаясь на трибуну, чтобы занять место на одной из обшарпанных, полуразрушенных деревянных лав, Алексей проходил очень близко от молодых женщин со счастливыми лицами и юных дев, тайно стреляющих миловидными глазками по сторонам. Он почти касался их воздушных одежд, и от смешанных запахов туалетной воды и женских тел, от ласкающего слух звука женского голоса, от которого он совсем отвык, голова у него пошла кругом, как будто его слишком долго кружили на карусели. «Как же я одичал тут», – подумал он и на миг позавидовал своим друзьям на гражданке, пользовавшимися этими благами, обладавшими несметными сокровищами, о которых, возможно, там, в городской суете даже не подозревали. И в нем опять проснулось ненасытное желание жить, пробудился зов молодости, приглушенный десятью неделями сухих военных будней сублимированного, полуголодного, почти скотского существования.

Наконец началось выступление четвертого курса, того, что только что вступил в выпускной возраст и уже чувствовал себя хозяином училища. Сначала зрителям продемонстрировали инсценировку захвата объекта, при котором десантники в зеленых сеточных маскхалатах прыгали с кузова мчащейся по пересеченной местности грузовой машины, а затем дружно нападали на сценический объект, огражденный колючей проволокой. Замысловатые прыжки и удары, изумляющие даже искушенную рязанскую публику, непредсказуемые кувырки, подскоки и самые настоящие акробатические кульбиты наконец завершились беспорядочной стрельбой холостыми патронами. Объект был лихо, с воплями дикого племени и зверским улюлюканьем «захвачен», и, глядя на то, как курсанты широкими, амплитудными движениями, били друг друга без жалости и не чувствуя боли, никто из зрителей не сомневался в исключительности этого, единственно совершенного рода войск.

Затем три десятка курсантов образовали на стадионе большой круг для рукопашного боя. Завороженно всматриваясь в разыгрывающиеся сценки, Алексей еле успевал следить за сенсационным темпом боя. Восторгала подкупающая растяжка и гуттаперчевость бойцов, которые, как резиновые, изгибались, проваливались, чтобы затем взмыть в воздух в прыжке. Один против двоих, один против четверых, один против двух вооруженных штыками-ножами или саперными лопатками противников – все казалось Алексею дивным, фантастическим. Когда пышущие здоровьем парни в маскхалатах войсковых разведчиков начали руками разбивать кирпичи и доски, на трибунах не смолкали возгласы одобрения и рукоплескания. Затем последовали метание лопаток и штыков-ножей, демонстрация совершенного владения нунчаками и боевыми палицами. Несколько трюков, несомненно, свидетельствовали о таланте их исполнителей. Огромный, как медведь, детина, встав над аккуратно выложенной стопкой кирпичей, с диким, неподражаемым криком-выдохом разбил ударом открытой ладони пять кирпичей. «Браво, Мальшт!» – слышались крики заведенной и без того воинственной толпы. После него худой стройный парень, пожалуй вполовину меньше Малыша, совершил фантастический прыжок, достойный мастера тэквондо; ударом ноги он, как саблей, разрубил надвое доску, которую руками крепко удерживал рослый курсант, взобравшийся на плечи громадного разбивателя кирпичей. Но самыми захватывающими оказались прыжки через «ежи» – сваренные особым способом металлические уголки, которые в предыдущих войнах использовали в качестве инженерных заграждений против танков. Только двое выпускников демонстрировали умопомрачительные прыжки с сальто через подкидной мостик, бросая в момент полета штыки-ножи в специальный щит, установленный в трех-четырех метрах от «ежа». Им свистели и рукоплескали больше, чем легендарным киногероям из Голливуда.

К концу выступлений Алексей, как и большинство его товарищей, находился в состоянии человека, подвергнутого искусному эмоциональному шантажу. Особый дух ВДВ, отважный и неукротимый, не мог не коснуться его; как дурман, он проникал в него, заполняя все клетки, забивая все поры. Движение бушующей стихии, неумолимая сила урагана смешались в его душе с романтикой приключений, и он теперь был готов к любым подвигам и небывалым свершениям. Готов был, одев голубой берет, идти под любые пули, в любую рукопашную, не задавая никаких вопросов и полагаясь лишь на клич лидера. Из невнятного, смутного порыва внутри него зарождался тот бешеный импульс безрассудства богатырской силы и ничем не сдерживаемого натиска, который все называли вычурным и малопонятным выражением «десантный шовинизм». Алексей в какой-то момент явственно почувствовал освобождение, рожденную в застенках мрачного, полуголодного обитания последних двух с половиной месяцев неожиданную душевную свободу, перерастающую в неумолимую жажду жизни, которая основательно притупилась в нем с того момента, когда он облачился в военную форму. И эта освобожденная из глубоких недр энергия, вне всякого сомнения, являлась сатанинской силой разрушения, неумолимым вихрем, направляемым, чтобы крушить все, что заблагорассудится, все, что двигается, все, что шевелится. А на самом деле, все, на что укажет перст хозяина, создателя этой силы и ее хранителя. Главное, что требуется, – не раздумывать, а только безжалостно и неукоснительно действовать.

Но прежде чем завершился судьбоносный для многих день, произошло еще одно любопытное событие. Во время короткой вольницы после ужина Алексей с Игорем заметили неподалеку небольшую курсантскую сходку. Как выяснилось, один из выпускников, обитавших в казарме неподалеку, заглянул к новичкам в гости. Он был невысокого роста, но коренаст и плечист, заметно выделяясь на фоне новобранцев выцветшей хлопчатобумажной формой и голубым, лихо сдвинутым набекрень беретом. Алексей, как заколдованный, уставился на берет – неоспоримый атрибут крылатой пехоты, непобедимых детей Василия Маргелова.

– Вот, смотрите, – объяснял курсант, – это моченый дуб, из этого материала делают лыжи для десантирования бронетехники. Будете изучать на ВДП – воздушно-десантной подготовке, увидите.

Тут только Алексей заметил в руках курсанта две хитроумно перетянутые плотной круглой стропой темные конусообразные палочки. Нунчаки, причем исполненные филигранно, с несколькими ребристыми гранями, точно такие, как сегодня вертелись в руках на показательном выступлении! Алексей видел, как горели от возбуждения и желания прикоснуться к оригинальному оружию глаза молодых, неопытных в военном деле парней. А курсант между тем продолжал:

– Это дерево невероятно прочное. Ну, сами представляете, для сбрасывания с самолетов бэмдэшек ерундовый материал использовать не станут. Давайте, покажу. Расступитесь немного.

И с этими словами курсант, взявшись за одну палочку, сделал рукой несколько ловких движений, от которых вторая, связанная с первой стропой, заплясала, как живая, в диком захватывающем танце. Ее правильные, резкие и порой непредсказуемые виражи действовали с гипнотической силой, но курсант, подобно фокуснику, неожиданно прервал танец дикой фурии и неуловимым движением упрятал ее под мышку, а затем застыл. Но только на одно мгновение, которое был едва способен зафиксировать человеческий глаз. Получалось, что один конец остался у него в правой руке, а второй – под рукой, причем держал он замысловатое устройство в натянутом положении. Затем он, резко рванув палочку рукой и одновременно отпустив зажатый конец, заставил свободный, привязанный стропой конец описать короткую стремительную дугу и тупым основанием конуса, как ударом копья, вонзиться в рядом стоящую сосну. Сила этого короткого удара, который показался зрителям непринужденным, была неимоверной. Алексею даже померещилось, что гигантское дерево содрогнулось. Так это было или нет, но только в месте прямого удара в толстом панцире из коры осталась ровная, правильная вмятина от страшной игрушки. Как от пули крупного калибра. Курсант же, не давая зрителям опомниться, перебросил палочки через спину и нанес еще один удар, на этот раз из-за плеча, рубящий, как шашка Чапая, боковой удар наотмашь. Этот удар прошелся по коре сбоку и прошел сверху вниз, легко выдрав шмат у могучего дерева. Первокурсники стояли открыв рты, потрясенные открывшейся мощью такого невзрачного на вид оружия.

– Теперь смотрите, – заключил бывалый воин, взяв руками обе палочки и вращая их перед глазами завороженных зрителей, – ни единой царапины, можете убедиться.

– А откуда они, кто их делает? – спросили из толпы.

– Есть умельцы в рязанском полку. Но лыжи для десантирования техники не каждый день списываются, поэтому и нунчаки делают в ограниченном количестве, строго под заказ.

– Так сколько, ты говоришь, хочешь за них?

– Четвертак.

– Да, вещь хорошая, да денег таких нету, – с сожалением сказал Асанов.

– Может, за двадцать сойдет? – спросил кто-то, пытаясь сторговаться.

И вдруг, ни слова не говоря, Игорь вытащил из кармана несколько бумажек и протянул владельцу грандиозного инструмента убийства. Алексей заметил, что глаза его заблестели диким воинственным огнем, а плечи характерно подернулись, как если бы он намеревался размахнуться и хорошенько врезать продавцу замысловатого оружия.

– О, вот это мужское решение, – улыбнулся тот, даже несколько дивясь быстроте и скупости эмоций при осуществлении сделки. И древесная мощь тут же перекочевала к новому хозяину, после чего дело было освящено крепким рукопожатием.

– Ну, пусть хорошо служат тебе, – сказал старшекурсник Игорю на прощанье. – В смысле, желаю тебе никогда их не применить по прямому назначению.

– Молодец, Дед, открыл оружейный счет, – подбадривали тем временем Игоря белотелые сослуживцы, уже закрепив за ним кличку из переделанной на русский манер фамилии Дидусь. Теперь каждому не терпелось подержать в своих руках таинственное оружие. Успел взять нунчаки и Алексей. Дерево в самом деле было прохладным, увесистым и могучим, в нем ощущалась какая-то скрытая от глаза и понимания, затаенная, жуткая энергия, незаметно, с люциферовой хитростью совращающая взявшего его в руки. Сгусток невероятной силы, подталкивающий к тому, чтобы ею воспользовались. Провокационная тяжесть и прочность палочек подкупали настолько, что Алексею тотчас захотелось быть жестоким и властным, ему представилось, как он виртуозно управляется перевязанными палочками, круша все вокруг, разбивая головы любых врагов. «Вот она, внутренняя установка, которая проявляется во всем», – заключил он про себя, передавая нунчаки следующему желающему и отдавая себе отчет, что он все ближе к тому моменту, когда не следует раздумывать перед ударом, убьет он противника или только изувечит…

Глава пятая

(Рязань, РВДУ, июнь 1986 года)

1

Совершенно прав был знаменитый русский классик, утверждая, что нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если все окружающие живут так же. Еще четче выразил эту мысль взрывоопасный немецкий философ, заметив, что если человеку есть зачем жить, он может выдержать любое как. Знатоки человеческой породы не ошибались. Но также верно, что, подавляя свою индивидуальность, противясь внутренним психологическим установкам, человек либо врастает в избранную маску, либо затаится в ожидании момента, когда маску эту можно будет сбросить. Все дело в пороге компромисса. Если человек позволит себе врасти в коллективную маску, принеся на алтарь общей славы свою индивидуальную, самобытную личность, он прикипит к ней, позабыв о собственном «я», и станет в итоге ниже того коллектива, которому безвозвратно отдался. Напротив, если он рискнет восстать или хотя бы затаится до времени, он останется непонятым и будет проклят в своей гордыне, как падший ангел. Но из пепла, из глубин темного бездонного провала он может взмыть в новом, высоком облике, достойном неподдельного уважения и, может быть, даже величия.

Об этом много думал в училище курсант Алексей Артеменко, желая и боясь своего иррационального превращения, таинственной трансформации, чем-то напоминающей старую сказку про конька-горбунка, где кипящий котел неправдоподобно изменяет героя. Только после долгих часов переосмысления в ночных караулах, затяжных нарядах, в оцеплении стрельбищ – везде, где только приходилось оставаться наедине с собою, – Артеменко сполна осознал часто повторяемую старшекурсниками поговорку «Поступил – гордись, не поступил – радуйся». Он действительно гордился своей личной принадлежностью к четырем царственным буквам «РВДУ», внушавшим благоговение целому поколению. В них чувствовалась волшебная магия превосходства, за которой для всего мира начиналась завеса темного и недоступного. На шкале символов мужественности и сугубо мужской отваги они находились где-то вверху, почти над всем, что он знал. В глазах сытой городской молодежи, привыкшей к непрерывному поиску наслаждений и материальных благ, здоровый парень в тельняшке и небесного цвета берете, вне сомнения, стоял над аморфным сообществом обывателей. Но к его собственному удивлению, харизматическая аббревиатура не приблизила его к той заветной мечте, к которой он безотчетно стремился с самого детства. Идея стать сверхчеловеком, принадлежать к отдельной касте, самой лучшей породе, непостижимой для обычных людей с их простыми переживаниями и мелкими тревогами, если не провалилась, то точно не приблизилась.

Существовало множество приятных мелочей, которые усыпляли бдительность его самовосприятия, на несколько мгновений наполняя удовлетворением и даже счастьем. Алексею импонировало, что четыре сложенные вместе буквы выступали такой идеальной визитной карточкой, как если бы она была отлита из золота или являлась по-особому ограненным драгоценным камнем. Ему нравилось, что он стал менее чувствителен к любым изменениям вокруг себя, начиная от погоды и заканчивая собственными психическими реакциями на происходящее (по-прежнему он по юношеской привычке анализировал их и давал собственные оценки). Он научился невозмутимости, уверенно применял силу без всякой бравады. Незаметно, как и все остальные, он начал отличаться не только от легковесного гражданского населения, но даже от курсантов из других военных училищ. Исчезли простуды и всякая иная городская хандра. Перестали удивлять построения без верхней одежды в двадцатиградусный мороз, когда курсанты грелись на улице лишь благодаря непрестанным отжиманиям на кулаках от обледенелого асфальта. Никого не смущало, что в казармах не было душа и после утреннего кросса курсанты в любое время года мылись в умывальнике просто под шлангом, натянув его на носик краника и с фырканьем присев у раковины, чтобы вода текла лучше. Разумеется, холодная; о том, что на свете существует горячая, можно было вспомнить лишь в отпуске. Точно так же не существовало теперь и жары, и они оценили старую шутку, очевидно занесенную еще из неприхотливой и выносливой старой русской армии. О том, что в шинели зимой совсем не холодно, потому как «она ж теплая», а летом вовсе не жарко, «ведь она ж без подкладки». Никого не коробила необходимость стирать свою одежду щеткой и досушивать утюгом и теплом собственного тела. Переход в лагерь (одну неделю каждого месяца жили в Сельцах) уже ко второму году стал настолько привычен, что не вызывал никаких эмоций. И слишком быстро большинству курков стало безразлично, нести ручной гранатомет, или железный ящик радиостанции, или «дьявольское тело», как называли порой внушающий трепет свирепый ствол с казенником от автоматического гранатомета на станке АГС-17. Если первый раз путь в Сельцы из Рязани преодолели только за семнадцать часов, то к четвертому курсу на переход уходило уже не более шести. Оно и понятно: после перехода ведь еще можно успеть в увольнение.

Алексей давно с улыбкой вспоминал первый переход в пятьдесят пять километров, когда на каждом пятиминутном биваке вся рота дружно валилась в ранний, отчего-то кажущийся мягким и приветливым рязанский снег. Уже через минуту, полизав его по-собачьи, чтобы холодная влага осталась на просоленных потом губах, вся рота тут же засыпала. Разумеется, судорожно вцепившись в автоматы, ремни которых либо перекидывались через шею, либо наматывались на руку. Оставить оружие даже на тридцать секунд считалось самым страшным, никогда не прощаемым грехом. Тогда, в первый раз, встав в три тридцать утра, они дошли до лагерей только к десяти вечера, – обнаружив вместо казармы холодные палатки. Пока знатоки печного дела заводили тепло в их временные пристанища, остальные по приказу ротного, как тараканы, которые нажрались отравы, но еще не успели подохнуть, бродили вокруг палаточного лагеря и… наводили порядок. Поскольку ротный отправлял спать повзводно, вокруг стоял дикий мат: сама мысль, что кто-то уляжется спать раньше на десять минут, была нестерпима и ненавистна, вызывала злобное шипение быстро зверевших людей. Алексей хорошо помнил, что самой сокровенной мыслью его было не стать первым назначенным истопником, и действительно, он тогда отключился вполне счастливым. Причем ему совершенно не было стыдно за испытанную тайную радость: их менее удачливый товарищ Сема Маркирьянов, уснув на привале, расслабил руки на автомате и оказался жертвой злой шутки старшины Корицына, в воспитательных целях забравшего оружие. «Что, Маркирьянов, промотал оружие?» – язвительно вопрошали из уже построенной колонны, все чаще заменяя слово «промотал» очень похожим по звучанию и значению грубым ругательством, более фактурным и привычным в их среде. Разумеется, инфантильный увалень Маркирьянов попал в черный список, а его невыносимая обида вылилась потом в тайную драку со старшиной, впрочем, бесполезную, потому что старшина оказался крепче и изощреннее в кулачном деле. Тогда Алексею было немного неловко за перепуганный вид Маркирьянова в момент построения роты: бегая в поисках исчезнувшего оружия, он был смешон, жалок, несчастен до безобразия. И ему никто ничего не подсказал, все безжалостно потешались над горем и глупостью, ибо уже усвоили: только жесткие формулировки жизни учат справляться с личными пороками и недостатками. И он тоже смеялся над незадачливым товарищем, а ведь мог и сам оказаться на его месте. «Вот она, иная жизнь и новая форма действительности», – думал Артеменко, дав себе установку быть чрезвычайно осторожным и сверх меры терпеливым. Алексей слишком хорошо знал, что, окажись на месте Маркирьянова он сам, все было бы точно так же. Ребята как-то очень быстро огрубели, злые шутки стали нормой, ругательство – родным языком, а жалость – непростительной слабостью. В случае с Маркирьяновым курсанты не испытывали злость к старшине, его урок не пропал даром, они срослись со своим оружием.

Подобно товарищам по роте, курсант Артеменко быстро научился мало спать, отключаться при любых обстоятельствах, не обращая внимания на шум, и просыпаться от малейшего шороха. Он легко передвигался в непроглядной темени ночи, как кошка чувствовал пространство. По уровню чувствительности он напоминал дикого животного, находящегося в состоянии вражды со всем миром, молодого загнанного зверя, который только учится быть сильным хищником, все время опасаясь других, более искушенных врагов.

Спать к концу первого года обучения курсанты умели не только на снегу, голой земле, но за партой на лекции, преимущественно не мигая открытыми закатившимися глазами. Верхом совершенства стал сон стоя или на ходу, и если бы кого-нибудь из них спросили о причинах столь феноменальной концентрации жизненной энергии, никто не сумел бы дать внятный, исчерпывающий ответ. Алексей множество раз убеждался в этом. Однажды он был дневальным перед переходом в Сельцы, так что сомкнуть глаз практически не пришлось. Но ничего страшного в походе не произошло. «Эй, Артеменко, ты куда пошел?» – услышал он чей-то окрик и очнулся, обнаружив себя за пределами строя, уходящим неизвестно куда, – поскольку был он в третьем отделении, то находился на краю строя. Его немедленно поставили в середину спешно движущейся роты. И так, натыкаясь на идущих справа и слева, а то налетая на рюкзак впереди идущего, Алексей находился в полудремотном, полубредовом состоянии такое количество времени, которое понадобилось роте для броска в восемнадцать или двадцать километров. Неизвестно, сколько бы он еще дремал в строю, если бы не прозвучала неожиданная проверочная команда ротного: «Противник справа, к бою!» И сам себе удивляясь, Алексей обнаружил себя в составе совершенно правильного боевого порядка, перекатывающимся и перескакивающим от кочки до кочки и даже нисколько не уставшим от рваного бега с полным рюкзаком… Таких случаев он мог бы припомнить так много, что вскоре перестал обращать на них внимание.

Но физическое совершенствование и приобретаемые навыки воина незаметно притупляли не только излишние тут сентиментальность, тревожность, мечтательность, но и всю зону чувствительности. Незаметно стало исчезать все то, что раньше составляло богатство и многогранность души. Испарилась былое воздушное ощущение романтики. Особо ценящиеся здесь лапотное хамство и пофигизм стали с лихвой заменять юношескую нежность и страсть.

Мифический пантеон мужской славы, контуры которого тонули в туманных рассказах о военных подвигах, стал единственным символом. Одним для всех. Курсанты постепенно теряли индивидуальность, и Алексея поначалу раздирало любопытство: понимает ли это кто-нибудь еще, его товарищи, сержанты, ротный? Как-то он спросил об этом Игоря, и тот ответил в характерном для новой среды стиле: «Да не парь ты, Леша, попусту мозги, скоро отпуск – там и разберемся». Что касается офицеров, они достаточно часто представлялись Алексею людьми в непроницаемых масках, умело играющими заученную роль, принимающими участие в немыслимом фарсе ради чего-то такого, о чем он пока не знал. Алексей в этом ничуть не сомневался. Когда ему выпадала возможность незаметно наблюдать за взводным, глуповато-печальные глаза капитана-переростка как-то сразу выдавали, что он тихо и негласно отстранен от участия в представлении. Играет в этом театре несущественную роль суфлера. Но когда он вглядывался на построениях в комбата – статного, импозантного подполковника, на котором еще в большей степени, чем на ротном, все блестело и сияло, как на параде, – и сопоставлял его вид с произносимыми им ничего не значащими словами, перед глазами Алексея опять возникал жирный знак вопроса. А что, если они и в самом деле такие?! Если и правда за шикарным видом кроется непроглядная темень примитивного человека? Содрогаясь от раздирающих сомнений, Артеменко размышлял порой об этом в блаженной тиши караульной ночи, с тоской вглядываясь в перламутровое небо. Ему чудилось, комбат живет так, будто каждый день – военный праздник, торжество под его председательством. Но за ежедневным фарсом не стояло ничего такого, чтобы привлекало Артеменко как человека, который в детстве читал серьезные книги и не раз мечтал о свершении в жизни чего-то необыкновенного. Что, если все затеяно ради этого блеска, что, если желание физического и всякого иного превосходства, да и сама принадлежность к элитным войскам – только прикрытие, блеф хитрецов, шахматная партия самых прозорливых, которые всегда будут опираться на таких энтузиастов, как Шура Мазуренко? Алексей не раз мысленно сопоставлял здоровяка Мазуренко и ротного Лисицкого, становившегося все более тучным и неповоротливым.