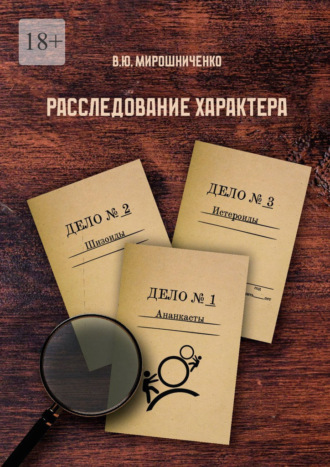

В. Ю. Мирошниченко

Расследование характера

Метод

В расследовании характеров мы будем использовать тифоаналитическую концепцию, разработанную Ю. Р. Вагиным. Она стоит на позиции монизма и развивает психоаналитическую идею З. Фрейда о влечении к смерти. Тифоанализ не получил широкой известности, поэтому в минимальном объёме изложим те из его положений, которые необходимы для понимания последующих шагов в распутывании клубка специфических улик, обнаруживаемых на месте присутствия характеров.

К основным понятиям тифоанализа относятся понятия «механизмов хронификации жизни» – агрессии (ассимиляции) и элиминации. Агрессия и элиминация обеспечивают диссипативный процесс последовательного снижения напряжения организма и поддерживают постоянный обмен в организме веществ со средой. Агрессия представляет включение, ассимиляцию в себя чего-то внешнего (питательных веществ, навыков, информации, связей, отношений)1. Элиминация – исключение, выбрасывание из себя чего-то внутреннего. С помощью данных механизмов происходит удовлетворение потребностей, поддерживается физиологический, психологический и социальный гомеостаз, осуществляется регулярное отведение напряжения в живой системе. Агрессия и элиминация рассматриваются как разнонаправленные по объекту (включаемому в организм или выносимому за его пределы) и как однонаправленные по цели процессы (обеспечение снижения напряжения в организме).

Как мы видим, термин «агрессия» в тифоанализе имеет оригинальное значение и оно отлично от традиционного понимания агрессии как враждебного поведения субъекта, сопряжённого с насилием и причинением вреда объекту агрессии. Во избежание путаницы, вместо термина «агрессия», в дальнейшем будем использовать термин «ассимиляция».

Недостаточность работы механизмов ассимиляции и элиминации ведёт к росту напряжения в организме, нарушению оптимума его жизнедеятельности, что равно усилению влечения к смерти и ускорению процесса умирания – развитию авитальной активности (суицидальной и парасуицидальной активности). При авитальной активности действия ассимиляции и элиминации могут быть вторично усилены, но если они не приводят к удовлетворению потребностей и необходимому снижению напряжения, то и в этом случае следует говорить об их недостаточности. Крайнее нарушение работы ассимиляции и элиминации в тифоанализе описывается ситуацией: организм не может получить то, что ему нужно и не может удалить то, что ему не нужно.

Несмотря на то что речь идёт всего о двух базовых механизмах соматического, психологического и социального метаболизма, оперирование ими в расследовании первопричин характеров возможно. Но оно потребует определённого сдвига рассмотрения характеров и расстройств личности с психопродуктивной позиции (максимального охвата набора черт и проявлений характера в различных сферах) к дефицитарной позиции.

С позиции дефицитарности специфика характера обусловлена нарушением (ослаблением) одного или обоих механизмов хронификации жизни в удовлетворении определённых потребностей. То, что человек длительно не может получить или от чего длительно не может отказаться в своей жизни, составляет индивидуальное ядро характера. Вокруг этого ядра вторично формируются характерологические наслоения, призванные поддержать адаптацию человека в условиях ограничения поведенческих свобод и дефицита навыков и умений по удовлетворению тех или иных потребностей. Другими словами, характер определяет не столько то, что человек может (не его потенции), сколько то, что человек не может. Описание характера – это в значительной степени описание, что человек делает вместо того, что должно напрямую удовлетворить его потребности.

Сразу оговоримся, что, расследуя ананкастный, шизоидный и истероидный характеры в контексте их связи с дефицитом удовлетворения конкретной потребности, в каждом из трёх случаев мы будем рассматривать «чистые типы», предполагая, что в их функционировании доминирует проблема нарушения удовлетворения одной потребности. Безусловно, существуют конфигурации индивидуальностей, сформированные на основе плохого удовлетворения более одной потребности. Это так называемые смешанные, амальгамные и мозаичные типы характеров, которые здесь не будут затронуты.

Дефицитарный подход в психологии характера близок к предложенной К. К. Платоновым концепции о «минус-способностях» и «плюс-способностях» индивида. «Минус-способность» – это неспособность личности в освоении определенных видов деятельности. При этом одно и то же свойство личности может быть способностью к одному и неспособностью к другому виду деятельности. По К. К. Платонову «минус-способность» является таким же общим качеством личности, как и способности, что диктует необходимость рассмотрения способностей и неспособностей в их тесной взаимосвязи.

Аналогично точке зрения К. К. Платонова мы можем говорить о «минус-ассимиляции» или «минус-элиминации» в случае наличия проблем в удовлетворении конкретных потребностей и формировании на месте дефицита вторичных черт характера («плюс-черт»), призванных компенсировать то, что не хватает человеку в его жизни. Именно нехватка насущного является отправной мотивационной точкой и обусловливает дальнейшее разворачивание и ход личностной истории. Поэтому то, что А. Е. Личко в описаниях акцентуированных характеров называл «слабым звеном»2, в рассматриваемом ракурсе является «центральным звеном», вокруг которого формируются периферийные звенья – психопродуктивные компенсаторные черты.

Что касается процесса ослабления одного или обоих механизмов хронификации жизни в удовлетворении потребностей, то он протекает по принципу реципрокного торможения. Термин «реципрокное торможение» в теории тифоанализа Ю. Р. Вагина не используется, но нам видится целесообразным его введение.

Принцип реципрокности (от лат. reciprocus – взаимный) заключается в том, что развитие одного процесса автоматически подавляет развитие другого. Разнонаправленность механизмов ассимиляции и элиминации говорит о том, что в конкретный момент времени в одной физиологической системе не могут протекать сразу два процесса, и что возбуждение одного механизма автоматически тормозит запуск другого. Ассимиляция подавляет элиминацию и наоборот.

Патологическая работа реципрокности в структуре характера заключается в том, что человек совершает нечто противоположное тому, к чему непосредственно побуждает его первичное желание. Например, в межличностных отношениях, когда какой-то объект, доставляющий человеку значительное психическое напряжение, элиминативно не выбрасывается им из своего окружения, можно говорить о наличии вынужденного ассимилятивного удержания. Мы не только диагностируем недостаточную, слабую, «плохую» элиминацию, которая не удовлетворяет потребность, но и одновременно обнаруживаем избыточную, интенсивную, «хорошую» ассимиляцию. Такая выраженная ассимиляция объекта сама по себе служит патологическим (авитальным) тормозом естественного элиминативного процесса.

Возникает вопрос: как, с точки зрения психической экономики, возможно отказаться от удовлетворения естественной потребности, которая в таком случае будет постоянно сигнализировать индивиду о своём ущемлении и мотивировать к снятию психического напряжения? Краткий ответ З. Фрейда заключался в допустимости ситуации, когда «неудовольствие одной системы является одновременно удовлетворением другой». А если учесть, что конкуренция за приоритетное право удовлетворения потребности протекает не только внутрипсихически, но и межпсихически в сложных социальных взаимодействиях индивидов, то депривация желаний становится достаточно обыденным явлением человеческой жизни.

Конечно, ни одна потребность не может быть навсегда заблокирована и выключена из психики. Кроме связки ассимиляции и элиминации в реципрокном торможении, нельзя обойти вниманием компенсаторные образования, вплетающиеся в характер. Благодаря им потребность находит своё выражение в косвенных и смещённых на другие объекты формах. Если реципрокно усиленный механизм противоположно направлен механизму, удовлетворяющему потребность, то механизм, несущий функцию компенсации, однонаправленный. По причине того, что компенсаторный механизм способен лишь отчасти удовлетворить потребность, снизить остроту её напряжения, то он проявляет себя в избыточном выражении, из-за чего его часто распознают как нечто не вполне здоровое. Достаточно известным примером проявления подобной компенсации является «смещенная агрессия» (злость на одного, вымещается на другом).

Таков общий ракурс, который предлагается для рассмотрения типов характеров. Он не основывается на маргинальной теории и не является чем-то принципиально новым, но находится в рамках традиционной парадигмы психодинамической теории, медицинской психологии и психиатрии. В подтверждение этого отметим отдельных авторов, чьи выводы оказались наиболее близки к дихотомическому разделению биологических механизмов.

Ф. Александер в анализе психосоматической составляющей желудочно-кишечных расстройств, предложил группировать эмоциональные факторы по принципу ассоциации с физиологическими процессами потребления веществ и энергии из внешней среды, их накопления в организме и выделения конечных продуктов метаболизма. Психологическими проявлениями этих процессов являются желания – получить или взять, сохранить, отдать или уничтожить.

У Э. Эриксона за семантическими и теоретическими нюансами модусов анатомических органов, доминирующих в определённых стадиях развития, также проглядывается два ведущих процесса хронификации жизни. Так, элиминативному модусу в совокупности можно противопоставить модусы органов, имеющих единую ассимиляционную направленность: инкорпоративный, ретентивный и интрузивный.

К. Г. Юнг в «Психологических типах» считал, что «противоположность типов в качестве общего психологического феномена должна так или иначе иметь свои биологические предпосылки». К этим предпосылкам он относил особенности адаптации субъекта к объекту и описывал их в терминах достаточно близких к понятиям ассимиляции и элиминации. Так, основой для экстраверсии служит «повышенная плодовитость при относительно малой обороноспособности и недолговечности отдельного индивида». Для интроверсии – «вооружение индивида многообразными средствами самосохранения при относительно малой плодовитости». «…Я хотел бы ограничиться одним только общим указанием на особенность экстраверта, состоящую в способности постоянно растрачиваться, распространяться и внедряться во всё; с другой стороны, на тенденцию интроверта обороняться от внешних требований и, насколько возможно, воздерживаться от всякой затраты энергии, направленной прямо на объект, но зато создавать для себя самого возможно более обеспеченное и могущественное положение».

Помимо глубинной психологии следы присутствия двух биологических механизмов обнаруживаются в теоретических построениях других авторов. Например, у Ж. Пиаже в теории «аккомодации» и «ассимиляции», у Ф. Перлза в теории агрессии и понятии «ритма контакта со средой и ухода», у А. Кемпинского в теории «информационного метаболизма».

В отечественной психиатрии теоретическая разработка проблемы акцентуации характеров у А. Е. Личко, кроме теории К. Леонгарда, опиралась на психологию отношений В. Н. Мясищева. Учитывая то, что В. Н. Мясищев относил потребности к составляющим отношений и определял их как «конативную (от лат. слова „conare“ – стремиться, домогаться) тенденцию овладения», то понятие «отношения» вполне может быть переведено на язык работы механизмов ассимиляции и элиминации. Не случайно другой отечественный автор М. Е. Бурно, используя традиционную типологию характеров, также приходит к необходимости разделения всей совокупности типов по дихотомическому принципу – на агрессивных и дефензивных (от лат. defenso – оборонять).

Таким образом, мы имеем достаточные основания, чтобы взять механизмы ассимиляции и элиминации в качестве критериев разделения типов характеров и личностных расстройств. В расследовании ананкастного, шизоидного и истероидного характеров, речь будет идти главным образом о характерах, выраженных до степени акцентуации. Лишь иногда, для яркости образа, будем обращаться к проявлениям черт, которые наблюдаются только при психопатиях (расстройствах личности). Разграничение акцентуаций и психопатий не будет в дальнейшем играть какую-то существенную роль для расследования характеров, но нашу позицию по данному вопросу обозначим.

Теория акцентуации характера, хотя и была разработана немецким психиатром К. Леонгардом, однако получила широкое распространение только в отечественных школах психиатрии и психологии. Причина непопулярности теории К. Леонгарда за рубежом заключается, возможно, в том, что его подход потенциально повышает риск стигматизации, поскольку психиатрические названия и описания большинства типов акцентуаций незавуалировано указывают на сродство акцентуированных черт с аналогичными типами психопатий.

Сама по себе идея, что между нормальной и патологической личностью должен существовать промежуточный (акцентуированный) тип личности, довольно логична. К ней независимо от теории К. Леонгарда приходят и другие исследователи. Например, американский психиатр Д. Олдхэм в соавторстве с Л. Моррис предлагают типологию личности близкую классификации акцентуированных личностей. Данная типология построена на основе критериев американского диагностического руководства психических расстройств DSM-IV, где у каждого расстройства личности обнаруживается умеренно выраженный аналог нормального типа личности. В авторской терминологии обсессивно-компульсивному расстройству личности соответствует «добросовестный тип», шизоидному – «отшельник», истероидному – «драматический» и т. д.

По определению акцентуация характера – заострение конкретных личностных черт, крайнее их выражение, которое не выходит за границы нормы. Но, к сожалению, граница нормы и патологии в науках о психике никогда не была достаточно твёрдо осязаемой. С равным успехом можно утверждать, что акцентуация характера – лишь лёгкое субклиническое выражение патологии, её нижняя граница. Книга З. Фрейда «Психопатология обыденной жизни» хорошо иллюстрирует подобную размытость демаркационных линий нормативного и патологического.

Возможно, учение об акцентуациях характеров получит новое дыхание в 11 пересмотре международной классификации болезней (МКБ-11), где введена градация расстройства личности по степени нарушения функционирования индивида (лёгкое, умеренное, тяжёлое). Установление лёгкого расстройства личности с необходимостью потребует дифференциальной диагностики с «крайне выраженной нормой» – акцентуацией характера.

Нам импонирует социологический подход к психопатиям, который позволяет разграничить акцентуации и расстройства личности не только в количественном аспекте выраженности черт, но и в качественном аспекте. С его позиций в полной мере психопатиями следует именовать социопатии. В их основе лежит выпадение у индивида способности к эмпатии, отсутствие чувства вины и совести. Эти психопатические минус-способности основные, в то время как прочие характерологические черты, которые в других теоретических подходах традиционно приписываются психопатической личности, являются лишь факультативными чертами, и они присущи в том числе и непсихопатам. Единственная причина выраженности этих неспецифических черт у психопатов заключается в том, что дефицит главных социализирующих свойств позволяет экспрессивно и избыточно проявить то, что присуще нормальным людям. По крайней мере, такие выводы напрашиваются исходя из предлагаемой нами тифоаналитической трактовки генезиса характера. Впрочем, как оговаривалось, теоретические споры о границах расстройств личности не входят в задачи нашего исследования.

Вместо описательного метода рассмотрения типов личности, возьмём на вооружение метод детективного расследования. Можно ли его использовать в отношении характера человека? З. Фрейд в своё время сравнивал работу психоаналитика с археологией – методичной раскопкой давно погребённых в бессознательном пластов психического материала. Но, с учётом того, что аналитик имеет дело не с косным, застывшим во времени и пассивным материалом, а с живым субъектом, более удачным будет сравнение психоанализа или любой другой психотерапии с работой детектива.

Также как детектив, психоаналитик анализирует активность субъекта, вскрывает его истинные мотивы, цели и нередко обнаруживает страдание человека. Поскольку любое страдание живого связано с неудовлетворением какой-то его насущной потребности, то возникает закономерный вопрос: жертвой чьих рук стал пришедший на терапию человек, кто ответственен за его душевную боль? В попытке найти ответ на этот вопрос, психотерапевт обнаруживает подозрительное поведение жертвы. С настойчивым упрямством она проявляет активность, направленную на искажение информации и сокрытие правды. В теории психоанализа такое поведение известно давно и названо сопротивлением анализу. Кроме того, часто выявляется, что одной из обострённых тем психических переживаний пациента становится чувство вины. Жертва, сокрытие правды, вина… Не скрывается ли за всем этим нечто преступное?

Преодолев сопротивление и пройдя в своём анализе дальше, детектив-психотерапевт, наконец, находит виновника страдания жертвы и этим виновником неожиданно оказывается сама жертва. Ситуация парадоксальная. С одной стороны, пациент сообщает, что он страдает и желает, чтобы его неудовлетворительная жизнь изменилась. С другой стороны, этот же человек прикладывает немалые усилия для того, чтобы жизнь никоим образом к лучшему не изменялась. Более того, порой он своими активными действиями или пассивностью настолько ухудшает собственное положение и помещает себя в такие тяжелые и опасные ситуации, которые напрямую ставят под угрозу его здоровье и жизнь. Можно ли назвать это преступлением? Да. Именно действие/бездействие, направленное на лишение возможности индивида удовлетворить ту или иную жизненную потребность, и есть преступление, совершённое в отношении него. Преступление против жизни и здоровья.

Понятия «жертва», «преследователь», «виктимность» давно вошли в психологический обиход. Также установлена закономерность частой смены ролей жертвы и преследователя. Поэтому то, что жертва и преступник оказываются в одном лице – лишь мнимый парадокс, который снимается пониманием того, что «неудовольствие одной системы является одновременно удовольствием другой». Индивид с хронически неудовлетворённой потребностью – жертва преступления, но также он и преступник, который злонамеренно отказывает себе в достижении желаемого. Этот факт отчасти усложняет расследование характера, но не отменяет его принципы. Главная задача обнаружения преступника давно сформулирована Шерлоком Холмсом своему напарнику: «Ищите мотив преступления, Ватсон».

Итак, анализируя и обнаруживая отдельные объективные и субъективные признаки состава преступления, где мотивы и детали злодеяния не всегда очевидны, мы вправе применить к изучаемому явлению метод расследования. Насколько эвристично его использование, читатель может судить самостоятельно.

Расследование характера обладает рядом преимуществ в сравнении с обычным описанием черт характера. В описательном подходе избыточность рассмотрения личности с различных сторон и в различных сферах жизни претендует на всесторонний охват проблемы. Но, к сожалению, на выходе мы нередко получаем избыточный набор во многом противоречивых черт личности. Это значительно расширяет границы типа характера до смешения его черт его с другими психотипами. Кроме того, в описательном методе сложно ответить на вопрос, какие черты характера считать его главными и обязательными составляющими (ядром характера), а какие – производными.

В методе расследования черты характера не будут рассматриваться как случайный набор свойств, но будут выступать в качестве улик, которые позволят докопаться до истины. При этом мы будем придерживаться формальной логики, идти от частного к общему и проводить анализ причинно-следственных связей до тех пор, пока все улики не укажут не единственную непротиворечивую версию, полностью исчерпывающую предмет расследования. Для этого не потребуются скрупулёзно перебирать все приписываемые конкретному типу характера черты. Достаточно выделить те из них, которые в своём соединении дают ясную и оптимально полную картину. Прочие второстепенные черты характера также могут легко вписаться в общую логическую схему, но существенно не добавят ничего нового и поэтому не потребует к себе внимания.

Не будем слишком самонадеянными. Хотя в психиатрической и психологической литературе нет недостатка в описании психотипов различными авторами (их цитаты будут приобщены как свидетельские показания), но ни одно дело не застраховано от возможных тупиков расследования. Сложности обусловлены целенаправленными действиями преступника, направленными на сокрытие следов преступления. Сюда относятся сопротивление анализу, вытеснение психотравмирующих аспектов, связанных с неудовлетворённой потребностью, использование различных приёмов самооправдания, включение всевозможных защитных механизмов, искажающих информацию и компенсирующих боль от содеянного.

Вывести из тупиков в расследовании характера позволит ещё одна путеводная нить тифоанализа – понимание механизма работы страха в человеческой психике. Согласно тифоаналитической максиме «любой страх всегда прикрывает собой желание, чтобы произошло именно то, чего ты боишься. То есть любой страх всегда прикрывает собой влечение к тому, что он собой прикрывает», – Ю. Р. Вагин

В разрозненном виде идея связи страха и желания так или иначе высказывалась в психоаналитической литературе. У А. Фрейд в «Психопатологии детства» читаем: «Маленький мальчик, впадающий в состояние страха всякий раз, когда родители вечером или при плохой погоде, уходя из дома, выдает тем самым свое вытесненное желание их смерти; то же самое справедливо для ребёнка, который прислушивается ночью к дыханию спящего брата или сестры, чтобы убедится, что он жив». О. Фенихель по поводу сексуальных фобий, страхов, связанных с питанием, анальных фобий, фобий враждебных действий писал, что для них «справедлива общая формула, которая была бы чрезмерным упрощением в более сложных случаях: индивид опасается того, чего он бессознательно желает».

Несмотря на отдельные наблюдения закономерностей проявления страхов, в том числе и самим З. Фрейдом, в психоанализе так и не была предложена общая теория страха. Поэтому постулат о прикрытии страхом желания является оригинальным элементом исключительно тифоаналитической концепции Ю. Вагина. В тифоанализе страх, наряду с болью и механизмами ассимиляции-элиминации, включён в общую систему хронификации жизни.

Возникновению страха должны удовлетворять два условия: «а) в окружающей действительности (в том числе в собственном теле) обнаружены признаки, угрожающие дальнейшему существованию индивида; б) по ряду причин произошло усиление влечения к смерти и вторичное усиление страха как результат активизации системы хронификации жизни». Чем больше страх, тем большее желание он собой прикрывает. Подробнее с доказательной базой читатель может ознакомиться в работах Ю. Р. Вагина. Мы же возьмём за основу связь страха и бессознательного желания как установленный факт.

В расследовании характеров страх ценен тем, что у всех типов личности доминируют определённые по содержанию фобии. Каждому психотипу присущ свой набор специфических страхов. Руководствуясь знанием о прикрытии страхом желания, мы по типичному содержанию страха можем легко выйти на конкретное фрустрированное желание (неудовлетворенную потребность) в структуре личности.

Страх побуждает отказаться от желаемого, но всегда держит в напряжённом фокусе внимания объекты, связанные с потребностью. Именно страх включает замену элиминативного или ассимилятивного удовлетворения потребности по принципу реципрокного торможения и инвертирует процесс на обратный. Вместо необходимого приближения и захвата желаемого возникает его отторжение, а вместо действий по отдалению от ненужного, включается его вынужденное удержание.

Таковы основные аспекты тифоаналитического метода расследования, который далее будет использоваться в деле об ананкастах, шизоидах и истероидах. Кроме развлекательной стилизации под детектив, книга выполняет задачу показать характеры людей в большей степени психологизма. Вместо скучного перечисления давно известных черт разных психотипов, более уместного для справочников и учебников, постараемся лаконичными штрихами раскрыть типичные человеческие истории, в которых потребности и мотивы сначала запутаны, а затем понятны всем. Эти истории имеют свою упрямую логику, и не смотря на присутствие острой драмы, в каждой из них есть начало и конец.

По ходу расследования мы также часто будем обращаться к психоаналитическим выводам. Достаточно вспомнить, что одна из центральных тем психоанализа – комплекс Эдипа – основана на запретных инцестуозных желаниях и криминальных мотивах отцеубийства, чтобы понять значение психоаналитических выводов для детективных сюжетов. Нам близка теория З. Фрейда. Она одна из немногих школ, которая в своих глубинных изысканиях устанавливает причинно-следственные связи и берётся ответить на непростой вопрос «почему?».