В. Б. Ремизов

Уход Толстого. Как это было

С Сашей жили хорошо и дружно, но сегодня вечером она влетела в залу и, услыхав мой разговор с Марьей Александровной (Шмидт. – В. Р.), с места начала на меня кричать, и своей обычной, резкой грубостью, к сожаленью, и во мне вызвала гнев. Произошел тяжелый разрыв, и я все-таки не могу согласиться испрашивать у дочери позволения, о чем мне беседовать с моими друзьями. Марья Александровна ходила ей выговаривать за ее выходку. Да ее уже не исправишь, натура не мягкая и не нежная. Но это обстоятельство только еще больше меня расстроило и сделало нездоровой.

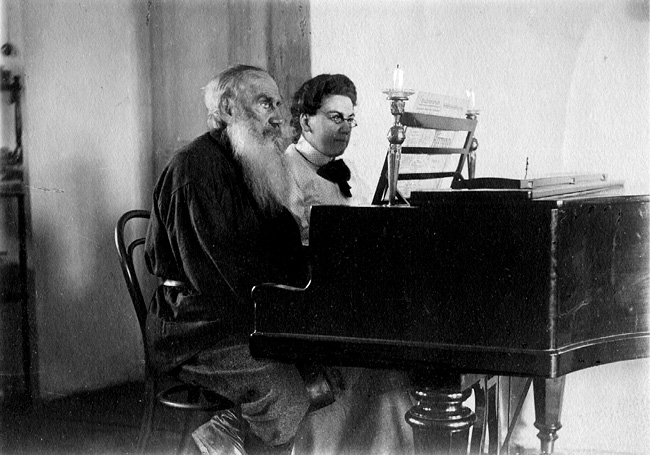

Л. Н. Толстой с дочерью Александрой Львовной

за роялем в зале яснополянского дома. 1907.

Фотография С. А. Толстой

Как ты живешь, здоров ли? Сколько поставил ремизов и сколько партий проиграл или выиграл в шахматы? Так и слышу ваши оживленные голоса в столовой. А у нас грустно, грустно! Но когда я одна, в своей комнате, и за работой, тогда лучше.

Ну, прощай, ты просил писать, вот и пишу, не сочиняя, а как вышло.

Твоя несчастная, одинокая жена»[66].

Из письма Александры Львовны Толстой

(дочери Л. Н. Толстого) Л. Н. Толстому

1 сентября 1910 г. Ясная Поляна

«Милый папенька. […]

За эти сутки еще более убедилась, что мамá нормальна, т. е. так же ненормальна, как была всегда. Вчера вечером, говоря о дневниках и о том, что ты их прячешь, сказала: “Я не имею основания думать, что папá от меня запирает дневник, он ни разу мне прямо не сказал. 48 лет тому назад он дал мне право все читать, и я пользуюсь им до сих пор”. Говорит спокойно, не волнуясь. По поводу твоего письма сказала, что ты написал для того, чтобы видеться с Чертковым, но что она, конечно, не успокоится. И опять, и опять я думаю: ей, с ее точки зрения, нет надобности успокаиваться. В Москву мамá не едет, а, кажется, хочет ехать со мной в Кочеты. Это будет причиной оттянуть еще на день другой приезд к вам. […] Целую тебя, Саша»[67].

Из письма Александры Львовны Толстой Л. Н. Толстому

1 сентября 1910 г. Ясная Поляна

«Милый папаша, […] нынче вспомнила сказку, мудрую сказку о рыбаке и рыбке. […] А наша старуха все дальше и дальше получает все, что требует, и нет конца, прости меня за выражение, ее злому самодурству.

Я убеждена, что при первом серьезном отпоре она смирилась бы, и наоборот, при дальнейшем достижении ею целей ее состояние будет все ухудшаться, пока не дойдет до ужасающих размеров. И тут-то я чувствую, что мне ужасно, ужасно тяжело.

[…] делается что-то не то, даже по-моему недоброе, нехорошее дело – поощрение самых ужасных поступков и даже преступлений, то мне это невыносимо тяжело, и все с каждым днем тяжелее и тяжелее.

Имею ли я право, глупая, дрянная девчонка, писать тебе все это? Пишу, потому что привыкла говорить тебе все, что думаю, а не думать так тоже не могу. […] Твоя дочь Саша»[68].

Из дневника

Льва Николаевича Толстого

1 сентября

Очень сильное впечатление контраста достойных уважения, сильных, разумных, трудящихся людей, находящихся в полной власти людей праздных, развращенных, стоящих на самой низкой степени развития – почти животных. Устал от них. Они все на границе безумия. Обед. Усталость, карты. […] Хочу перестать играть во всякие игры.

Из «Дневника для одного себя»

Льва Николаевича Толстого

2 сентября

…получил очень дурное письмо от нее. Те же подозрения, та же злоба, то же комическое, если бы оно не было так ужасно и мне мучительно, требование любви.

Нынче в «Круге чтения» Шопенгауэра: «Как попытка принудить к любви вызывает ненависть, так…».

Л. Н. Толстой в гостях у дочери Т. Л. Сухотиной в имении Кочеты. 1910.

Фотография Т. Тапселя. Слева направо: Т. Л. и М. С. Сухотины, Е. П. Сухотина, Л. М. и С. М. Сухотины, П. Г. Дашкевич, Танечка Сухотина с няней, слуга Сухотиных, В. Ф. Булгаков, Д. П. Маковицкий, В. Г. Чертков

Из «Круга чтения»

2 сентября

Веру, как любовь, нельзя вызвать насильно. Поэтому вводить ее или стараться утвердить государственными мероприятиями – дело рискованное, ибо, как попытка принудить к любви вызывает ненависть, так попытка принудить к вере вызывает неверие.

Шопенгауэр

Из дневника Софьи Андреевны Толстой

2 сентября

«Занималась с утра работой над“ Воскресением” для издания. Днем посылала за священником, которыйотслужил молебен с водосвятием. Прекрасные молитвы, кроме последней, “Победы государю императору” и проч. Не у места, рядом с молитвой о грехах, о смягчении сердец, об избавлении от бед и скорби, молить Бога о победе, т. е. убийстве людей»[69].

Из дневника Варвары Михайловны Феокритовой-Полевой

2 сентября

«Софья Андреевна вовсе не была верующая и религиозная; она не отрицала православия, но никогда и не соблюдала его, и у нее религии настоящей никогда и не было. И теперь, если она и вспомнила об одном обряде из православия, то вовсе не затем, чтобы искренно помолиться, а для того только, чтобы рассказать о Черткове священнику и повредить ему сколько возможно.

Служили молебен у нее в спальне, а потом кропили весь верх и в спальне, и в кабинете Льва Николаевича. Софья Андреевна потом призналась, что она все рассказала о Черткове, и что священник был поражен его поступками и грубостью и жалел ее»[70].

Из «Дневника для одного себя»

Льва Николаевича Толстого

3 и 4 сентября

Приехала Саша. Привезла дурные вести. Все то же. Софья Андреевна пишет, что приедет. Сжигает портреты, служит молебен в доме. Когда один, готовлюсь быть с ней тверд и как будто могу, а с ней ослабеваю. Буду стараться помнить, что она больная.

Нынче 4-го была тоска, хотелось умереть и хочется.

Из дневника Льва Николаевича Толстого

4 сентября

Понятие греха и совершение поступков и воздержание от поступков, не ради выгоды или славы людской, а ради страха греха, есть необходимое условие истинно человеческой, разумной, доброй жизни. Люди, живущие без понятия греха и без воздержания от него, живут одной животной жизнью. И так живут все так называемые просвещенные люди (курсив Л. Н. Толстого. – В. Р.).

Из «Дневника для одного себя»

Льва Николаевича Толстого

5, 6, 7, 8 сентября

Приехала Софья Андреевна (из Ясной Поляны в Кочеты. – В. Р.). Очень говорлива, но сначала ничего не было тяжелого, но с вчерашнего дня началось, намеки, отыскивание предлогов осуждения. Очень тяжело. Нынче утром прибежала, чтобы рассказать гадость про Зосю (С. А. Стахович. – В. Р.). Держусь и буду держаться, сколько могу, и жалеть, и любить ее. Помоги, Бог.

Из дневника Льва Николаевича Толстого

8 сентября

Только написал письма: одно Индусу, одно о непротивлении русскому. Софья Андреевна становится все раздражительнее и раздражительнее. Тяжело. Но держусь. Не могу еще дойти до того, чтобы делать, что должно, спокойно. Боюсь ожидаемого письма Черткова. […]

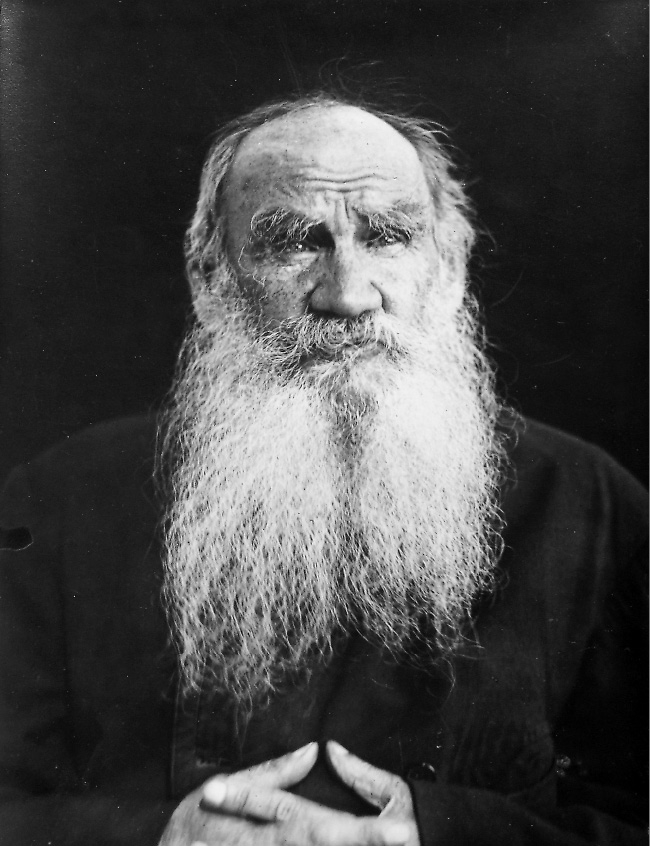

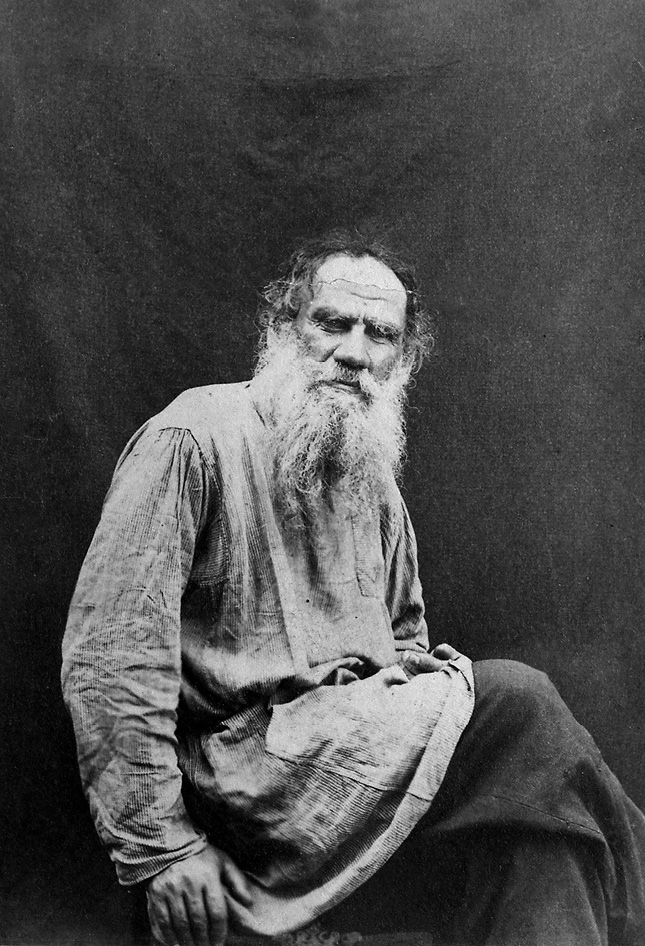

Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1910.

Фотография В. Г. Черткова

Л. Н. Толстой. 1906. Ясная Поляна.

Фотография В. Г. Черткова

Получил письмо от Черткова и Софья Андреевна его письмо. Еще перед этим был тяжелый разговор о моем отъезде (из Кочетов в Ясную Поляну. – В. Р.). Я отстоял свою свободу. Поеду, когда я (курсив Л. Н. Толстого. – В. Р.) захочу. Очень грустно, разумеется, потому, что я плох.

Из дневника Софьи Андреевны Толстой

8 сентября

«Приехала в Кочеты более спокойная, а теперь опять все сначала. […] Когда я днем решилась наконец спросить Льва Ник-а, когда он вернется домой, он страшно рассердился, начал на меня кричать, некрасиво махать руками с злыми жестами и злым голосом, говоря о какой-то свободе. В довершение всего злобно прибавил, что раскаивается в обещании мне не видеть Черткова. Я поняла, что все в этом раскаянии. Он мстит мне за это обещание и будет еще долго и упорно мстить. Вина моя на этот раз была только в том, что я спросила о приблизительном сроке возвращения Л. Н. домой.

Конечно, я не обедала, рыдала, лежала весь день, решила уехать, чтоб не навязывать себя в огорченном состоянии всей семье Сухотиных. Но я почувствовала, как безжалостно и упорно Лев Ник. содействовал моему нервному нездоровью и моей все более и более ускорявшейся смерти, и это приводило меня в отчаяние. Я только одного желала – отвратить мое сердце, мою любовь от мужа, чтобтакне страдать. Получила письмо от Черткова: лживое, фарисейское письмо, в котором ясна его цель примирения, для того чтоб я его опять пустила в дом»[71].

Из письма Владимира Григорьевича Черткова Л. Н. Толстому

9 сентября 1910 г. Ясенки Тульской губ.

«Дай Бог также, чтобы вы не вернулись пока в Ясную, а остались в Кочетах, пока вам возможно там жить. Это не только лучше для вас самих, но и гораздо лучше для Софьи Андреевны, как все, что накладывает на нее малейшее стеснение.

Думал о том, что мне вполне понятно, что вам хорошо и спокойно на душе, когда вы ей уступаете; и что вам лично менее радостно на душе, когда в чем-либо ей отказываете. Но значит ли это, что чем больше уступать, тем лучше? Так можно ради собственного удовольствия, причинять ей большой вред и вместо того, чтобы помогать ей овладеть собою, толкать ее еще дальше вниз под гору. […] хочу умолять вас Христом Богом, из любви к ней, не возвращаться в Ясную как можно дольше, а то и никогда»[72].

Из дневника Льва Николаевича Толстого

9 сентября

Жив, но плох. С утра началось раздражение, болезненное. Я же не совсем здоров и слаб. Говорил от всей души, но очевидно, ничего не было принято. Очень тяжело. Понемногу два раза ходил по парку. Вечером играл в карты. Скучно, дурно, а иногдастранное чувство чего-то нового. Ложусь поздно, усталый.

10 сентября

Встал рано. Мало спал, но свежее вчерашнего. Софья Андреевна все также раздражена. Очень тяжело. Ездил с Душаном немного верхом. Хорошее письмо от крестьянина о вере. Отвечал. И очень хорошее от Итальянца в Риме о моем мировоззрении. Софья Андреевна второй день ничего не ест. Сейчас обедают. Иду просить ее пойти обедать. Страшные сцены целый вечер.

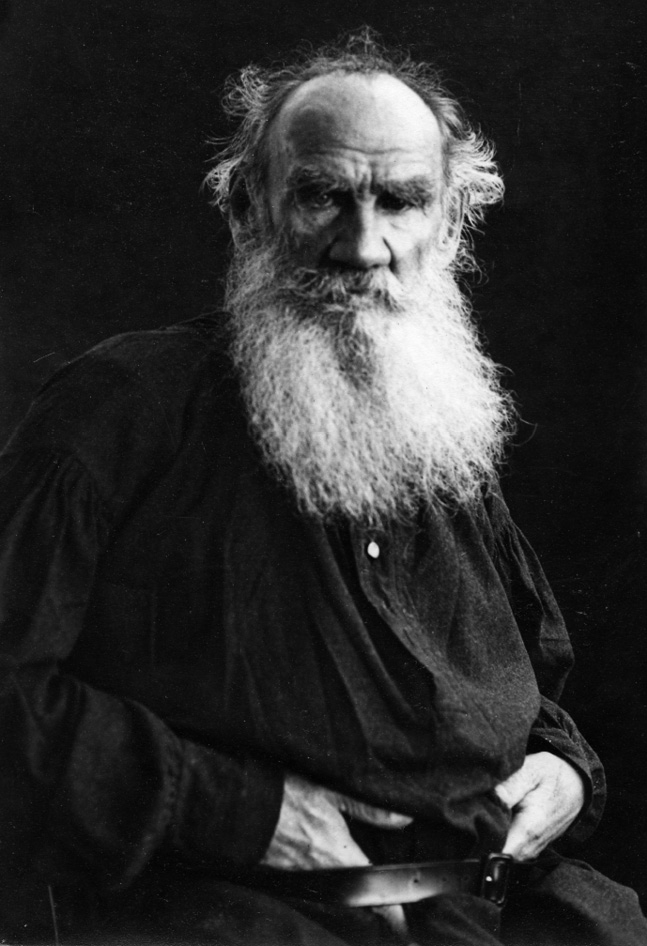

Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1908.

Фотография С. А. Баранова

Из «Дневника для одного себя»

Льва Николаевича Толстого

10 сентября

Вчера 9-го целый день была в истерике, ничего не ела, плакала. Была очень жалка. Но никакие убеждения и рассуждения неприемлемы. Я кое-что высказал и, слава Богу, без дурного чувства, и она приняла, как обыкновенно, не понимая. Я сам вчера был плох – мрачен, уныл. Она получила письмо Черткова и отвечала ему. От Гольденвейзера письмо с выпиской В.М., ужаснувшей меня.

Нынче 10-го все то же. Ничего не ест. Я вошел. Сейчас укоры и о Саше, и что ей надо в Крым. Утром думал, что не выдержу, и придется уехать от нее. С ней нет жизни. Одна мука. Так ей и сказал: мое горе то, что я не могу быть равнодушен.

Из комментариев

Николая Сергеевича Родионова

«В. М. Феокритова подробно записала слова С. А. Толстой, сказанные в присутствии М. А. Шмидт и ее, относительно своих планов на писания Толстого после его смерти. Планы эти состояли в том, что если Лев Николаевич умрет, не оставив никакого нотариального завещания, то Софья Андреевна будет сейчас же издавать все. Цитируем дальше слова С. А. Толстой по записи В. М. Феокритовой от 4 сентября.

“Если бы даже он и оставил все Черткову или на общую пользу, то я неизданные сочинения все равно не отдам, ведь там годов нет. Когда было чтò написано – поди угадай. Мне все поверят, что они были написаны до 81 года. Да, положим, все равно, мы ведь завещания не оставим без оспаривания, ни я, ни сыновья, ведь у нас аргумент очень сильный, мы докажем, что он был слаб умом последнее время, что с ним часто делались обмороки, ведь это правда, и все это знают, и докажем, что в минуту слабости умственной его и заставили написать Завещание, а что он сам никогда не хотел обижать своих детей”.

По поводу этого письма с выпиской из Дневника В. М. Феокритовой. Толстой писал 21 октября А. Б. Гольденвейзеру (см. т. 82). “Напрасно вы думаете, милый Александр Борисович, что ваше сообщение было мне неприятно. Как ни тяжело знать все это и знать, что столько чужих людей знают про это, знать это мне полезно. Хотя в том, что пишет Варвара Михайловна и что вы думаете об этом, есть большое преувеличение в дурную сторону, недопущение и болезненного состояния и перемешивания добрых чувств с нехорошими”»[73].

Из «Дневника для одного себя»

Льва Николаевича Толстого

11 сентября

К вечеру начались сцены беганья в сад, слезы, крики. Даже до того, что, когда я вышел за ней в сад, она закричала: это зверь, убийца, не могу видеть его, и убежала нанимать телегу и сейчас уезжать. И так целый вечер. Когда же я вышел из себя и сказал ей son fait (всю правду. – В. Р.), она вдруг сделалась здорова, и так и нынче 11-го. Говорить с ней невозможно, потому что, во-первых, для нее не обязательна ни логика, ни правда, ни правдивая передача слов, которые ей говорят или которые она говорит. Очень становлюсь близок к тому, чтобы убежать. Здоровье нехорошо стало.

12 сентября

Софья Андреевна после страшных сцен уехала (отъезд С. А. Толстой из Кочетов в Ясную Поляну. – В. Р.). Понемногу успокаиваюсь.

Из письма Татьяны Львовны Сухотиной С. А. Толстой

14 сентября 1910 г. Кочеты

«[…] Бедная тетя Таня! (Кузминская Т. А., родная сестра С. А. Толстой. – В. Р.) Сколько у нее горя в жизни, сколько она тяжелого перенесла и не впала в отчаяние. Что она выносила всю жизнь от дяди Саши: тяжелый сухой характер, скупость, измены (по словам людей), дети вышли почти все неудачны, а она все не только терпит, но всегда всех покрывает. В детях внушала уважение и послушание отцу.

Т. А. Кузминская с сыном Дмитрием в Ясной Поляне. Август 1901 г. Фотография С. А. Толстой

А вы с таким мужем, как папá, ухитряетесь считать себя несчастнойи стараетесь всем внушить, что нет тех низких и дурных сторон, которых бы в папá не было. И этим вы больше всего отдаляете от себя людей: ведь никто из-за ваших слов не поверит, что папá изверг, а всякий постарается во второй раз этого не услыхать, потому что дурное слушать о ком бы то ни было тяжело, а о любимом и близком человеке – невыносимо. И когда вы спрашиваете, что вы нам всем сделали, то самое тяжелое именно это. И самое непонятное: как не радоваться разлуке с таким человеком? Ваша Таня»[74].

Из дневника

Льва Николаевича Толстого

15 сентября

[…] 6) Материнство для женщины не есть высшее призвание. 7) Самый глупый человек это тот, который думает, что все понимает. Это особый тип […]10) Не могу привыкнуть смотреть на ее слова, как на бред. От этого вся моя беда.

Нельзя говорить с ней, потому что для нее не обязательна ни логика, ни правда, ни сказанные ею же слова, ни совесть – это ужасно.

11) Не говоря уже о любви ко мне, которой нет и следа, ей не нужна и моя любовь к ней, ей нужно одно: чтобы люди думали, что я люблю ее (курсив Л. Н. Толстого. – В. Р.). Вот это-то и ужасно.

12) Одно и только одно, мы (…) несомненно знаем, это одно единственно несомненно и прежде всего известное нам есть наше «я», наша душа, т. е. та бестелесная сила, которая связана c нашим телом. А потому и всякое определение чего бы то ни было в жизни, всякое знание в основе своей имеет это одно, общее всем людям знание.

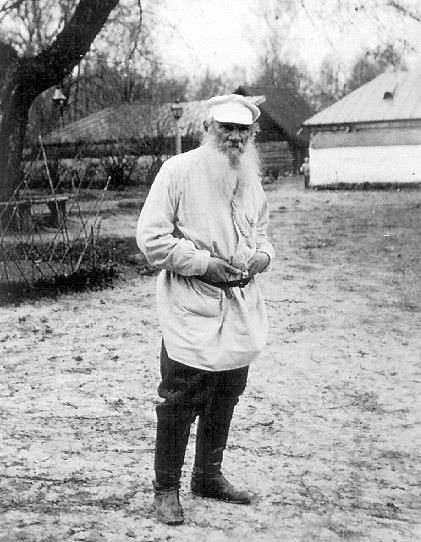

Л. Н. Толстой. Хутор Русаново Тульской губ. 1891.

Фотография Е. С. Томашевича

Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 9 октября 1902 г.

Фотография фирмы «Шерер и Набгольц»

Из «Дневника для одного себя» Льва Николаевича Толстого

16–17 сентября

Но письма из Ясной ужасные. Тяжело то, что в числе ее безумных мыслей есть и мысль о том, чтобы выставить меня ослабевшим умом и потому сделать недействительным мое завещание, если есть таковое. Кроме того, все те же рассказы обо мне ипризнания в ненависти ко мне. Получил письмо от Черткова, подтверждающее советы всех о твердости и мое решение. Не знаю, выдержу ли.

Нынче ночь 17-го

Хочу вернуться в Ясную 22-го.

Из письма Льва Николаевича Толстого В. Г. Черткову

16 сентября 1910 г. Кочеты

«Пишу вам, милый друг, чтоб сказать, что я все по-прежнему в среднем и телесно и духовно состоянии. Стараюсь смотреть на мои тяжелые, скорее трудные отношения с Софьей Андреевной, как на испытание, нужное мне, и которое от меня зависит обратить себе в благо, но редко достигаю этого. Одно скажу, что в последнее время «не мозгами, а боками», как говорят крестьяне, дошел до того, что ясно понял границу между противлением – деланием зло за зло, и противлением неуступания в той своей деятельности, которую признаешь своим долгом перед своей совестью и Богом. […]

Мне тоже очень хочется видеться с вами, и я, хотя и не знаю как, но, думаю, устрою это, когда приеду. И, разумеется, объявив об этом тем, кому это неприятно. […]»[75].

Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков во время прогулки. 1910.

Фотография Т. Тапселя

Письмо Софьи Андреевны Толстой В. Г. Черткову

11–18 сентября 1910 г. Кочеты – Ясная Поляна

«Владимир Григорьевич,

Перемена, происшедшая во мне к вам, произошла, хотя и из старых источников, но теперь, действительно, с пребывания Льва Николаевича у вас. Причина первая та, что вы повлияли и удержали Льва Николаевича для цыгана-скрипача, когда я, заболев, умоляла его приехать, а он с вами вместе телеграфировал, что удобнее приехать позднее. В слове “удобнее” я поняла ваш стиль и ваше влияние, так как Лев Николаевич потом говорил: “я чувствовал, что надо было ехать утром”. На мои упреки он уверял меня, что он чувствует ко мне все самое доброе и любовное, и покажет мне в дневнике, как он хорошо обо мне писал. Он сделал движение, чтоб достать дневники, их не нашел и смутился, вероятно, забыв о их похищении[76]. Тогда он повел меня к Саше спросить ее, не знает ли она где они? И Саша солгала, и Лев Николаевич должен был признаться, что они у вас. Вы видели, как меня огорчило и смутило это обстоятельство. Я не могу отделить от себя мужа, с которым прожила почти полвека. Его дневники – это святая святых его жизни, следовательно, и моей с ним, это отражение его души, которую я привыкла чувствовать и любить, и они не должны быть в руках постороннего человека. А между тем тайно от меня они были увезены присланными вами людьми и находились у вас в деревянных помещениях с риском пожара или обыска, и так долго, что можно бы их десять раз переписать, а не только производить разные работы. Когда я в добром и горячем письме просила вас их возвратить, вы резко отказали и выставили неблагородные мотивы, что я боюсь, что посредством дневников вы будете меня и детей моих обличать, и злобно прибавили, что “если б я хотел, то давно имел возможность напакостить вам и вашим детям, и если я этого не сделал, то только из любви к Льву Николаевичу”.

С. А. Толстая с внучкой Соней (Андреевной) Толстой. 1903–1904 гг. Фотография С. А. Толстой

Понять эти слова превратно, как вы пишете, невозможно, все ясно, – и не так уж я глупа! Все прежние дневники у меня в музее, естественно, было мне желать взять и последние. Но вы зло и упорно отказывали, а Лев Николаевич своей слабой волей подчинялся вам, и, наконец, вы сказали, что от такой жены вы или убежали бы в Америку, или застрелились. Потом, сходя с лестницы, вы сказали во всеуслышание сыну моему Льву: “Не понимаю такой женщины, которая всю жизнь занимается убийством своего мужа!”

Зачем же вам теперь искать общения с убийцей?

Вы вступили со мной в борьбу за дневники, и увидали, что борьба не равная, и озлились на меня. И тогда я совершенно искренно поставила вопрос так: или моя жизнь, или дневники будут отданы мне. Лев Николаевич понял, что я, несомненно, исполню свою угрозу, и обещал отдать мне дневники, но испугался вас и отдал их не мне, а положил в банк. Если вы хотите быть добросовестны, вы должны были слышать, как он мне сказал после вашей расписки о возвращении дневников, на мою просьбу написать мне свое обещание отдать дневники: “Какие расписки жене, обещал и отдам”. И не отдал, а дал Тане положить их в банк.

Две недели борьбы за дневники усилили мое нервное тяжелое состояние. Если б вы не уперлись с самого начала так злобно, ничего тяжелого не произошло бы, и все было бы по-старому. (Вот и непротивление ваше все сразу рушилось!)

Отдали бы хотя Льву Николаевичу сразу дневники, брали бы по одной тетради для работ и по мере окончания возвращали бы, и я успокоилась бы.

Странные и весьма неблагородные ваши предположения, что какие-то мистические лица имели на меня вредное влияние по отношению к вам. Правда, я редко встречала кого-либо, кто, помимо корысти, любил бы вас. Но я уже стара и у меня слишком независимый характер, чтоб я подчинялась мнению и влиянию людей. Слово наговоры напоминает сплетни дворовых людей и прислуги. В своем письме вы обходите все главные вопросы, которые я ставлю ясно и правдиво, и вы все говорите о недоразумениях. Это прием фарисейский. Недоразумения надо честно выяснять. Вы пишете, что готовы это всегда делать. Но вспомните, например, сколько раз я просила вас сказать мне, как вы распорядились с бумагами и рукописями Льва Николаевича после вашей смерти, и вы всегда злобно мне в этом отказывали. Вы правды и ясности не любите. А разве не естественно знать это жене – не для корысти, как вы это часто подозревали, что меня крайне возмущало, так как вы меня, конечно, и переживете – а просто из любви к мужу, умственной жизнью которого и сочинениями которого я привыкла интересоваться.

Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков у «дерева бедных» в Ясной Поляне. 1905. Фотография А. Л. Толстой и В. Г. Черткова

Озлобление сыновей, если оно есть, – на той же почве. Вы издавали сочинения Льва Николаевича, в этом ваша заслуга. Но почему же вы постоянно отбираете его рукописи? В этом ваша корысть, а не моя. Вы скажете, что он сам их отдает. И вот в этом-то и во многом другом я усмотрела ваше все возрастающее влияние на все больше и больше ослабевающего волей старого и уже мало интересующегося земными делами человека. Вы поработили его своим деспотическим характером (в чем, т. е. в деспотизме, согласилась со мной и ваша мать).

Дурное и тяжелое влияние ваше и крайнее пристрастие к вам моего мужа отдалили его от меня. Вы стали между нами. Если б раньше при нем кто-нибудь так оскорбил его жену, как оскорбили вы меня (это, верно, по-христиански и по-дружески), то муж мой, вероятно, энергично расправился бы с таким грубым человеком. И вот не то, что вы такой невоспитанный, что могли до такой степени забыться, а то отношение к этому Льва Николаевича крайне возмутило меня. Он, боясь вас, продолжать с вами обниматься и видеться с вами по два раза в день, приветливо встречая вас. Я не могла этого выносить, и как вы могли заметить, – после того как я видела это и у меня открылись глаза на это слабое и пристрастное отношение к чужому, постороннему лицу, – я не могла уже вас видеть и возненавидела вас. Поднялась у меня гордость не за себя лично, я слишком презираю такую низкую грубость, а за жену Толстого, за свое положение честной женщины, бабушки 25-ти внуков. А главное, я вдруг поняла, почему Лев Николаевич ко мне относится недобро, сухо, чуждо, чего никогда не было, и это убивает меня. Вы внушаете ему, что от такой жены надо бежать или стреляться. И вы первый в моей жизни осмелились сделать эту несправедливость.

Л. Н. и С. А. Толстые.

Ясная Поляна. 1895. Фотография С. А. Толстой

Ванечка Толстой, младший сын Л. Н. и С. А. Толстых, умерший

в 7 лет. Москва. Зима 1893–1894 гг. Фотография М. А. Шиндлера и А. И. Мея под фирмою «Шерер, Набгольц и Ко»

О каких еще ненормальных подозрениях вы говорите, я не знаю, не хочу ни знать, ни понимать. Я вам никогда ничего подобного не выражала, и если есть люди с нечистым воображением, толкующие мои мысли и чувства по-своему, я в них не ответственна.

Подозрительность во мне явилась исключительно потому, что последнее время все от меня скрывалось: разговоры, свиданья, дневники, письма, тайная передача каких-то бумаг в сообщинстве дочери Саши и разных ваших секретарей, чего прежде никогда не было в долгое время моего замужества. Если так усердно все от меня скрывают, то есть что скрывать, и невольно возбуждает страх и подозрение.

То, что я пережила в эти почти три месяца, не может сравниться ни с какими страданиями во всей моей жизни. Смерть Ванички (последний ребенок С. А. и Л. Н. Толстых. – В. Р.) я легче пережила, потому что в ней былаволя Божья. В отнятии же у меня любви Льва Николаевича и во вмешательстве постороннего человека в нашу супружескую, любовную жизнь я чувствую волю злую. Вы сами пишете, что и раньше я это усматривала. Между нами никогда никого не было – и не будет. Я поставила Льву Николаевичу категорично выбор: или вы, или я. Он избрал пока последнее и обещал мне: 1) с вами не видаться, 2) дневников вам не давать и 3) не разрешать фотографий с него.

Мое отчаяние доведено до такой степени, что если я не лишила себя жизни, то потому, что не хочу, уйдя из жизни, уступить вам моего мужа. Пусть посылает вам свои бумажки, которые вы так старательно у него отбираете, это дело его. Но если Лев Николаевич не сдержит своих обещаний, я уеду от него, это наверное. Я не могу больше жить с такими страданиями, которые испытывала все это время, и вы не вправе это нам причинять.

Сестры С. А. Толстая и Т. А. Кузминская. Ясная Поляна. Август 1901 г. Фотография С. А. Толстой

Цель вашего якобы доброго письма мне уже слишком ясна и очень наивна: вы хотите возобновить свои отношения личные с Львом Николаевичем. Это и понятно. Всякое расположение людей лестно, а тем более такого человека. Но он без вас теперь жил в Кочетах весело и спокойно, смеялся, шутил, играл в шахматы и в винт почти ежедневно до 12-го часа ночи и совсем не имел вид страдающего, как вы пишете, а напротив, гораздо более радостного, чем под вашим гнетом. Почему же и в Ясной Поляне не быть тому же, как было всегда без вас? Недолго нам осталось жить на свете, и пусть мы кончим последние дни нашей жизни в том же общении без посторонних влияний, в каком мы начали нашу молодую супружескую жизнь.

Как могу я измениться, если мотивы моих страданий останутся те же? Если вы можете быть справедливы, вы должны признать, что лично вам я никогда не сказала ни одного неучтивого слова и никогда не позволяла себе вмешиваться в ваши семейные и личные дела, не внушая ни вам, ни вашей жене, застрелилась бы я от таких супругов?

И это письмо вызвано вами. Я считала между нами все оконченным навсегда и вас в жизни нашей – совсем лишним.

Извините за мой искренний и правдивый ответ. Другого я дать не могла – все было бы ложью, которую я ненавижу.

Не знаю, что я буду думать, чувствовать и делать со временем. Но пока я еще больна и разбита и душой и телом от всего пережитого, чему причиной вы и мой муж отчасти. До вашего вмешательства в мою семью – ничего подобного в моей жизни не было, что произошло теперь, и, надеюсь, не будет после вашего удаления из личных отношений с моим мужем.

Вот и все. Софья Толстая»[77].

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Из «Дневника для одного себя»

Льва Николаевича Толстого

22 сентября. Утро

Еду в Ясную, и ужас берет при мысли о том, что меня ожидает. Только fais ce que doit… («делай, что должно». – В. Р.). А главное, молчать и помнить, что в ней душа – Бог.

Из дневника Льва Николаевича Толстого

22 сентября

Опять мало спал и возбужден. […]

Нигде, как в деревне, в помещичьей усадьбе не видна так ясно вся греховность жизни богатых.

Ясная Поляна. Проехали очень хорошо. […] Дома застал Софью Андреевну раздраженной: упреки, слезы. Я молчал.

23 сентября

[48-Я ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ Л. Н. ТОЛСТОГО И С. А. ТОЛСТОЙ. – В. Р.]

Нынче с утра Софья Андреевна ушла куда-то; потом в слезах. Было очень тяжело. Куча писем. Есть интересные. Саша раздражена и не права (возражала против фотографирования супругов. – В. Р.). […] Ложусь, 12 часов. Избегаю пасьянсы, хочу избегать игры. Жизнь только в настоящем.

Из дневника Софьи Андреевны Толстой

23 сентября

«Ну вот и свадебный день. Я долго не выходила из своей комнаты и проплакала одна в своей комнате. Хотела было пойти к мужу, но, отворив дверь, услыхала, что он что-то диктует Булгакову, и ушла бродить по Ясной Поляне, вспоминая счастливые времена, – не очень их было много – моей 48-летней брачной жизни. Просила потом Льва Ник-а позволить нас фотографировать вместе. Он согласился, но фотография вышла плохая, – неопытный Булгаков не сумел снять.

Л. Н. и С. А. Толстые в 48-ю годовщину их свадьбы. 23 сентября 1910 г. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой

На обороте автограф С. А. Толстой:

«23 сентября 1910 г. Не удержать!»

Окрестности Ясной Поляны. Б/г.

Фотография В. Г. Черткова

К вечеру Л. Н. стал как-то мягче и добрее, и мне стало легче на душе. Почувствовала некоторое успокоение, точно я действительно нашла вновь свою половину»[78].

Из письма

Владимира Григорьевича Черткова

Л. Н. Толстому

24 сентября 1910 г. Ясенки Тульской губ

«Дорогой друг Лев Николаевич, с вашим возвращением в Ясную меня, мою душу занимает не столько уродливая неестественность нашей искусственной разлуки на таком близком расстоянии, […] сколько беспокоит ее, мою душу, то, что в связи со мною, вы дали себя втянуть, разумеется‚ бессознательно и желая только хорошего, в двусмысленное и даже не вполне правдивое положение. […]

Вы в связи со мною, дали Софье Андреевне несколько определенных обещаний. […] Софья же Андреевна, которой вы дали эти обещания, естественно, считает вас связанными ими, и будет, вполне основательно считать вас связанными до самого того времени, когда вы ей заявите, что берете назад ваши обещания, как ошибку, о которой теперь жалеете. […]

Так что, если у вас не хватит решимости развязать обещания, данные вами в связи со мной третьему лицу, то, мне кажется лучше нам ждать, пока назреет у вас эта решимость. А в противном случае‚ лучше никогда не видаться лицом к лицу, нежели видеться при таких фальшивых, недостойных наших отношений условиях, при которых самая святость этих отношений как бы отдается на поругание и при которых встречи наши будут происходить не тогда, когда угодно нашей душе и нашему Богу, а когда угодно другому, такому же, как мы с вами, не более, как человеческому существу, которому вы сами добровольно и сознательно вручили эту власть над собою […]»[79].

Из «Дневника для одного себя»

Льва Николаевича Толстого

24 сентября [Ясная Поляна]

Потерял маленький дневник. Пишу здесь. Начало дня было спокойно. Но за завтраком начался разговор о «Детской мудрости», что Чертков, коллекционер, собрал. Куда он денет рукописи после моей смерти? Я немного горячо попросил оставить меня в покое. Казалось, ничего. Но после обеда начались упреки, что я кричал на нее, что мне бы надо пожалеть ее. Я молчал. Она ушла к себе, и теперь 11-й час, она не выходит, и мне тяжело. От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех. Оказывается, она спала и вышла спокойная. Я лег после 12-ти.