В. А. Колосов

Педагогические основы подготовки инструкторов гражданской авиации. Учебное пособие

© В. А. Колосов, 2024

ISBN 978-5-0064-0640-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Колосов В. А. Педагогические основы подготовки иструкторов

гражданской авиации. Учебное пособие – Санкт- Петербург, 2024.

В учебном пособии изложены основы педагогической подготовки инструкторов (преподавателей) гражданской авиации, рассмотрены требования, предъявляемые к инструкторам, а также даны основы дидактики: принципы, методы и формы обучения и воспитания, летного состава.

.Учебное пособие предназначено для подготовки и повышения квалификации инструкторов (преподавателей) гражданской авиации на курсах АУЦ, в высших и средних учебных заведениях гражданской авиации.

Вступление

Профессиональное становление пилотов начинается в летном училище или вузе и продолжается при переучивании на новые типы ВС. И на всех этапах подготовки пилотов центральное место принадлежит пилотам – инструкторам.

Наиболее ответственная роль у пилотов – инструкторов первоначальной летной подготовки – их основная задача научить курсантов летать, т.е. помочь им освоить технику пилотирования при выполнении различных элементов полета, сформировать у них навыки пространственной ориентировки и осмотрительности, заложить основы психологической системы летной деятельности, научить эксплуатации авиационной техники.

Чтобы успешно решить задачи летного обучения, пилоту-инструктору надо не только уметь организовывать и управлять подготовкой, использовать адекватные приемы и методы летного обучения, но знать и понимать психологию обучаемых, причины их затруднений. Уметь налаживать деловые контакты с обучаемыми, воспитывать их, приобщая к летной культуре. И, что очень важно, формировать и развивать у них профессионально важные качества.

Для решения всех этих задач пилоты – инструктора должны иметь определенные качества личности, соответствовать требованиям их специфической работе, знать и уметь применить современные методы и примы обучения и воспитания будующих пидотов.

Чтобы успешно решить задачи летного обучения, пилоту-инструктору надо не только уметь организовывать и управлять подготовкой, использовать адекватные приемы и методы летного обучения, но знать и понимать психологию обучаемых, причины их затруднений. Уметь налаживать деловые контакты с обучаемыми, воспитывать их, приобщая к летной культуре. И, что очень важно, формировать и развивать у них профессионально важные качества.

1. Психолого – педагогические требования к инструкторскому составу

1.1 Общие требования к инструкторскому составу

Пилот – инструктор – это прежде всего личность, профессионал, организатор, а также психолог и педагог, в связи с этим и определяются основные требования к нему:

– Наличие высоких нравственных, морально-этических и волевых качеств.

– Иметь глубокие знания специальных дисциплин на современном уровне развития науки и техники, высокий уровень профессиональных навыков и умений, то есть он должен быть компетентен в практических делах летного состава, подготовкой которых он руководит.

– Обладать организаторскими и управленческими способностями.

– Обладать психологическими и педагогическими способностями.

– Иметь хорошую методическую подготовленность.

– Наличие заслуженного авторитета среди летного состава, обучаемых.

– Быстро и точно ориентироваться в учебных ситуациях, в психологии обучаемых. Уметь своевременно выявлять особенности их характера и способности, вскрывать тенденции их профессионального развития и определять наиболее целесообразные формы и методы воздействия.

– Уметь использовать качества своей собственной личности при подготовке обучаемых.

– Уметь излагать сложные понятия просто и доступно, проводить подготовку увлекательно и целеустремленно.

– Проявлять изобретательность, находчивость в решении организационных и учебных вопросах, разбираться в результатах проделанной учебной работы,

– Уметь организовать и руководить совместной работой учебного коллектива, находить подход к людям, обладать способностью привлекать к себе людей.

– Иметь практический склад ума: уметь наблюдать и быстро схватывать суть учебных ситуаций, понимать обучающихся, их затруднения, своевременно и тактично реагировать на них.

.

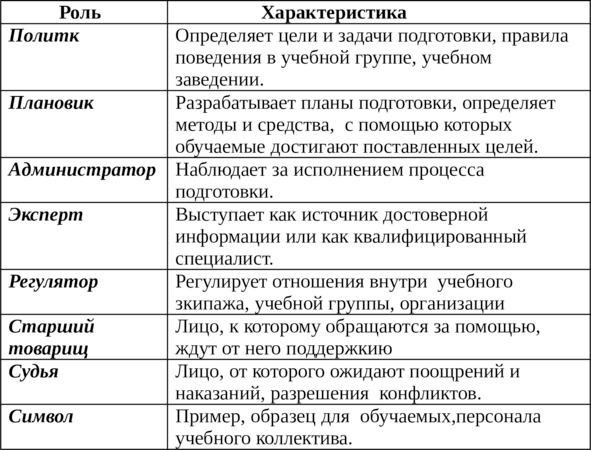

Таблица 1.1

Социальные роли инструктора и их характеристики

1.2 Педагогические, психические и физические качества пилота – инструктора

Очень важно, чтобы хорошие летные качества пилота – инструктора подкреплялись педагогическими, психическими и физическими качествами.

– Педагогическими качествами. -педагогическая целеустремленность, настойчивость в достижении поставленных педагогических целей;

– умение анализировать ход процесса обучения в летной группе и оценивать успеваемость отдельного обучаемого;

– педаготический такт и умение поддерживать позитивные контакты с обучаемыми, во взаимоотношениях с обучаемыми быть терпеливым, доброжелательным, всегда быть готовым прийти им на помощь.

– умение выбирать наиболее действенные способы педагогических воздействий.

Кроме того, у пилота – инструктора предполагается наличие позитивного мышления, общей культуры и эрудиции, способности правильно оценивать ситуацию общения, обладать чувством юмора и др.

– Психические качества :

– высокий профессиональный уровень развития психических процессов (ощущений, восприятий, внимания, воображения, памяти, мышления и речи);

– устойчивость профессиональной направленности;

– эмоциональную устойчивость психики при усложнении обстановки в полете;

– уравновешенность, спокойствие и оптимизм;

– доминирующие положительные психические состояния;

Черты характера и особенности темперамента должны быть благоприятные для работы с обучаемыми (выдержка, спокойствие, собранность, общительность и др.).

– Физические качества:

— летное здоровье;

– высокую работоспособность;

– выносливость к летной нагрузке в полетах,;

– физическую и психофизиологическую устойчивость к экстремальным факторам полета;

– высокую реакцию и тонкую двигательную координацию;

– способность организма к адаптации при изменении внешних условий деятельности и др.

Следует особое внимание обратить на такое качество инструктора как тактичность.

Такт – это чувство меры и целесообразности в своих действиях, поступках и словах. Это прежде всего:

– вдумчивое, внимательное отношение к обучаемым коллегам, летно-техническому персоналу;

– нетерпимость и поспешность в выводах и решениях;

– обоснованность и гибкость мер воздействия с учетом интересов и особенности личности обучаемых;

– умение быть в деловых отношениях выше сугубо личного, мелкого, сиюминутного мнения.

– умение быстро и объективно оценить ситуацию, найти нужное и единственно правильное в данной ситуации слово, действие, поступок.

– умение выслушать и понять обучающего, представить его точку зрения, то есть посмотреть на проблему их глазами.

Нередко чувства такта позволяет преподавателю во многих учебных ситуациях предотвратить конфликтные ситуации, избежать ненужных, неприязненных отношений с обучающими, коллегами, летно-техническим персоналом, руководителями. Именно наличие такта позволяет преподавателям и инструкторам расширить репертуар взаимоотношений с обучаемыми.

В педагогическом такте гармонично сочетается высокая требовательность и забота, строгость и доброта. При наличии у преподавателя такта проявления гнева, радости или юмора являются полезными и необходимыми элементами учебного процесса, усиливающими психологическое воздействие на обучаемых.

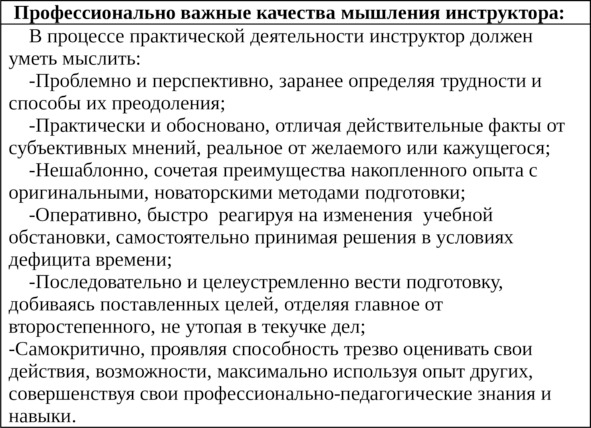

Одними из основных качеств инструкторов являются их особенности мышления. Они должны уметь мыслить:

– проблемно и перспективно, заранее определяя трудности подготовки и способы их преодоления;

– практически и обосновано, отличая действительные факты от субъективных мнений, отличать реальное от желаемого или кажущегося;

– нешаблонно, сочетая преимущества накопленного опыта с оригинальными, новаторскими методами руководства подготовкой;

– оперативно, т.е. быстро реагируя на изменения условий подготовки, самостоятельно принимая решения в условиях дефицита времени;

– последовательно и целеустремленно, добиваясь поставленной цели, отделяя главное от второстепенного, не утопая в текучке дел;

– самокритично, проявляя способность трезво оценивать свои действия, максимально используя опыт других, совершенствуя свои профессиональные знания и навыки.

Другим, не менее важным профессиональным качеством инструктора – умение осуществлять деловое общение с обучаемыми не зависимо от собственного эмоционального состояния и возникающих трудностей.

Таблица 1.2

Основные требования к профессионально важным качествам мышления инструктора.

Кроме того, инструктора должны обладать определенными управленческими качествами:

– Тщательно продумывать учебную работу:

– по созданию условий для профессиональной самореализации обучаемых;

– по обеспечению условий подготовки;

– по созданию системы поощрения обучаемых при выполнении учебных заданий.

– Нести ответственность за обучаемыи, за выполняе ими учебных заданий.

– Построить систему коммуникаций с обучаемыми, чтобы получать от них надежную информацию, эффективно ее оценивать и использовать в учебном процессе.

– Удерживать высокий уровень учебных усилий обучаемых.

– Обладать способностью принимать нестандартные управленческие решения в условиях, когда альтернативные варианты действий при подготовке не ясны или сомнительны.

– При подготовке уметь находить оптимальный вариант действий в условиях воздействия неблагоприятных физических и психических факторов, дефицита времени и пространства.

– Идти на оправданный риск и на внедрение нововведений в процесс подготовки.

– Иметь склонность к самоанализу, видеть то, какое влияние он оказывает на процесс подготовки, на обучаемых.

– Обладать высокой сопротивляемостью к фрустрации (состояние, возникающее у человека при столкновении с препятствиями, которые он субъективно воспринимает как непреодолимые). В этих ситуациях быть хладнокровным.

– Относиться с выдержкой к победам и поражениям в своей работе, к успехам и неудачам обучаемых.

– Быть открытым для общения со всеми обучающимися, внимательным к их предложениям.

– Поощрять участие обучающихся в обсуждении возникающих проблем подготовки, быть способным отказаться от своей точки зрения, если ему докажут, что она не оптимальна.

– Уметь ясно, точно и коротко выразить мысли словами.

– Высказывать обучающимся только конструктивную критику, стремясь помочь им лучше проявить себя в процессе подготовки.

– Служить примером для обучаемых по эффективности использования учебного времени.

– Быть способным разрешать конфликты, урегулировать неприятности, порождаемые затруднениями в подготовке и психологическим стрессом обучаемых.

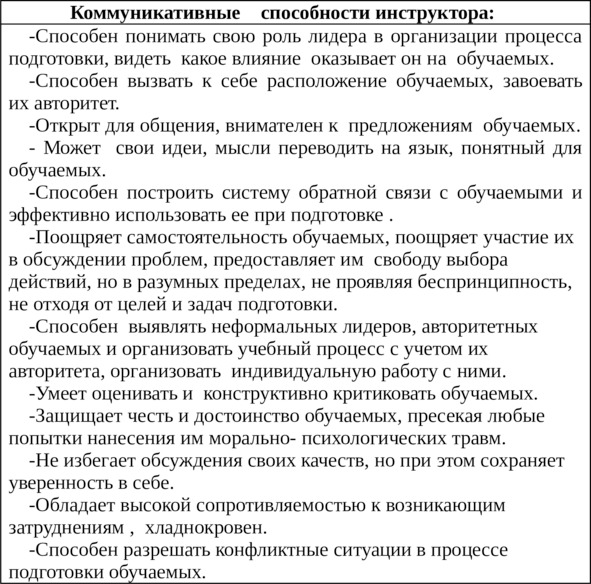

Таблица 1.3

Требования к коммуникативным способностям инструктора

Инструктору следует всегда помнить, что от внимания обучаемых не ускользают его настроение и отношение к делу, его суждения и поступки. По этому, необходимо обратить внимание на свое поведение, в котором в должной мере должны присутствовать следующие качества:

– естественность и простота, не допускающие панибратства и заискивания перед обучаемыми;

– серьезность без натянутости и казенной сухости;

– ирония и юмор без насмешливости и унижения;

– внимательность и предупредительность без навязчивости;

– уравновешенность, не допускающая равнодушия;

– доброжелательность без мелочной опеки.

Необходимо помнить, что эти качества у инструктора проявляются, прежде всего, в его речи, мимике и жестах.

В процессе занятий необходимо уделять внимание не только учебному процессу, но и особенностям взаимоотношений с обучаемыми.

Иструктор в процессе подготовки должен уметь оказывать действенное влияние на формирование профессиональных, моральных, волевых, гражданских и других качеств обучающихся, а также корректировать их психическое состояние.

1.3 Собственная политика инструктора

Инструктор должен в рамках стандартных процедур процесса подготовки летного состава, учитывая свои индивидуально-психологические особенности, личный, жизненный и профессиональный опыт, выработать собственную политику управления обучением:

– Следует определить свое место в иерархической системе учебной организации и в учебном процессе (кому он подчиняется, кто в подчинении, кто контролирует его деятельность, перед кем отчитывается в своей деятельности?).

– Выявить основные функции и формы коммуникаций в учебной организации и учебном процессе.

– Определить область своих автономных действий, т.е. определить те случаи и учебные ситуации (задания), в которых он имеет право (или обязан) принимать независимые самостоятельные решения и нести за них персональную ответственность, и те случаи, в которых свои решения он должен согласовывать с вышестоящими инстанциями, имеющие право принимать решение, или с другими коллегами, также наделенные правом принятия решения и несущие ответственностью за данный вид подготовки.

– Определить для себя границы допустимости своих служебных, профессиональных и психолого – педагогических действий, а также поступков и высказываний по отношению к обучающим, т.е. выработать определенные принципы деловых, личностных и межличностных отношений с ними. Знать и понимать, что допустимо во взаимоотношениях с ними, а что следует исключить из своей педагогической практики.

– Создать собственную стратегию и тактику индивидуально – педагогической работы с обучаемыми, учитывая свои возможности и особенности контингента обучающихся.

– Разработать собственную систему управляющих и регулирующих воздействий на процесс подготовки и учебную дисциплину обучающих.

– Продумать систему мер мотивирования и стимулирования, поощрения и наказания обучающих.

Одним словом, преподаватель (инструктор) должен иметь свою четкую, ясную и доступную для обучаемых собственную политику управления процессом подготовки и поведения, на которую будут ориентироваться и строить свою собственную политику обучающие. Она также должна соответствовать базовым установкам руководству учебной организации, т.е быть непротиворечивой его политике.

Основные положения своей политики следует постоянно демонстрировать обучаемымя, чтобы они, опираясь на нее, строили свою собственную политику поведения и учебной деятельности.

Следует утверждать свою политику с первых контактов, проводить ее решительно, но и осмотрительно, тактично, исходя из понимания учебной ситуации и контингента, индивидуально – психологических свойств и состояний обучающих.

2.Педагогические основы профессиональной подготовки летного состава

Подготовка – это целенаправленный процесс обучения и воспитания человека для выполнения им определенного вида деятельности. Это накопление кем-либо запаса теоретических знаний и практических навыков и умений необходимых для решения каких-либо задач и реализации определенных функций, готовность к выполнению определенного вида проведению деятельности..

В результате подготовки обучаемый приобретает совокупность определенного объема и сложности знаний, умений, навыков, компетенций и опыта деятельности в интересах самого обучаемого, организации и государства.

Надо отметить, что в понятийной терминологии педагогики отсутствуют понятие «подготовка», но есть образование, обучение, воспитание.

Понятия «образование» и «подготовка» принципиально различаются по целям, месту и функциям в обществе, а также по решаемым задачам. «Образование» отвечает на вопрос «кого?» обучать, воспитывать, развивать, а «подготовка» – «для чего?».

Результат «образования» – это личность, человек во всех ипостасях его развития, а результат «подготовки» – это специалист, профессионал, человек деятельный, человек функционирующий (Homo Faber).

Таким образом, подготовка – это целенаправленный процесс обучения и воспитания человека для выполнения им определенного вида деятельности, но подходы, методы и приемы обучения и воспитания при ней используются те же, что и в общей педагогике, но с пониманием специфики деятельности специалистов. При этом при первоначальной летной подготовке следует учитывать возраст и недостаточную зрелость личности обучаемых.

Профессиональная подготовка летного состава проводится в целях получения, поддержания и повышения уровня профессиональных знаний и умений, необходимых для выполнения своевременных и правильных действий членов экипажа в ожидаемых условиях и особых ситуациях, обеспечивающих высокую безопасность, регулярность и экономическую эффективность полетов.

Профессиональная подготовка летного состава включает:

– первоначальную подготовку;

– переподготовку на другой тип ВС;

– повышение квалификации;

– подготовку в летных подразделениях.

Каждый из этих этапов должен содержать теоретическую подготовку, практические занятия на авиационной технике, тренажерную и летную подготовку.

Профессиональная подготовка проводится в соответствии с утвержденными нормативными документами (учебными планами и программами, инструкциями и курсами учебно-летной подготовки).