Том Джексон

Взламывая планету Земля

Силы стихии

Мы до сих пор говорим про погоду, особенно плохую, – «стихия разбушевалась», и Аристотель бы это одобрил. Метеорология стремилась к пониманию того, почему в природе постоянно происходят изменения. Согласно теории Аристотеля, причина кроется в борьбе четырех основных элементов между собой. Природные явления – это результат того, что каждый элемент стремится занять свой уровень. На нижнем уровне находится земля, о чем свидетельствуют суша и морское дно. Затем вода, покрывающая скалистую поверхность, потом – воздух, из которого состоит небо, и наконец кольцо огня, образовавшее границу между небесами и Землей по эту сторону Луны.

Аристотель утверждал, что такие природные явления, как молния, происходят, когда элементы отделяются друг от друга, переходя в чистое состояние.

На глубину

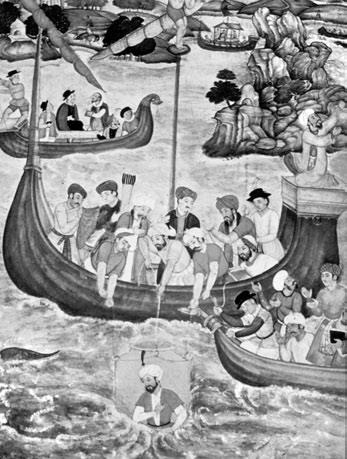

Наследие Аристотеля не знает себе равных. Он не только заложил основы большинства естественных наук, но также был наставником Александра Македонского, одного из величайших полководцев, создателя великой империи. Говорят, что в 332 году до н. э. Александр, воспользовавшись заметками учителя о том, как ныряльщики за губками продлевают время своего нахождения под водой, послал диверсантов внутри водолазного колокола, чтобы разрушить морскую оборону города Тира (современный Ливан). Говорят, что Александр и сам совершил разведывательное погружение (см. рисунок), которое некоторые считают первой океанографической экспедицией (но слухи о том, что он использовал стеклянный колокол, совершенно необоснованны).

Сферический мир

Представление Аристотеля о многослойности нашего мира опирается на знание о сферической форме планеты. Греки считали сферу наиболее гармоничной формой из-за очевидной геометрической простоты. Однако Аристотель нашел доказательства того, что наша планета шарообразна: когда корабль уходит за горизонт, сначала скрывается его корпус, а в последнюю очередь – мачта. Это происходит из-за того, что поверхность Земли закругляется. И что особенно показательно, во время лунного затмения тень Земли на Луне всегда круглая. Ни одна другая форма, кроме сферы, не может отбрасывать такую тень.

Эта идея выглядела крайне убедительно, потому что подтверждалась самыми примитивными наблюдениями. Например, когда шел дождь, вода отделялась от воздуха и падала вниз. Вспышки молний и хвосты метеоров – это огонь, который высвобождался из воздуха. Дерево горело, потому что представляло собой смесь земли, огня и воздуха. Огонь отделялся в виде языков пламени, воздух в виде дыма, а пепел был земной составляющей. В конце концов, говорил Аристотель, все четыре элемента полностью разделятся, и с их переходом в идеально чистое состояние наступит конец всего сущего. Философы спорили о том, уравновешивается ли разделение элементов смешиванием, в то время как ученые видели в этой теории много неувязок. Если горение – это высвобождение вещества, почему некоторые материалы становятся тяжелее? Истинное наследие Аристотеля в том, что наука доказала его неправоту.

Путешествие Пифея

В нашем маленьком мире, где все давно открыто, путешественникам часто приходится придумывать себе цель, которой нужно достичь. Вот и их предшественник Пифей сделал нечто подобное 2350 лет назад, когда отправился на поиски полюса холода. Он нашел его на скованном льдом острове, которому дал название Туле.

Считалось, что четыре классических элемента – это нечто большее, чем набор физических свойств. В различных культурах им приписывали эмоциональные и магические качества. Когда речь шла о погоде и других естественных процессах, жара и холод имели решающее значение. Главным источником тепла, очевидно, служило Солнце, и согласно философии гармонии греки полагали, что холод возникал в противоположном месте – в центре Земли.

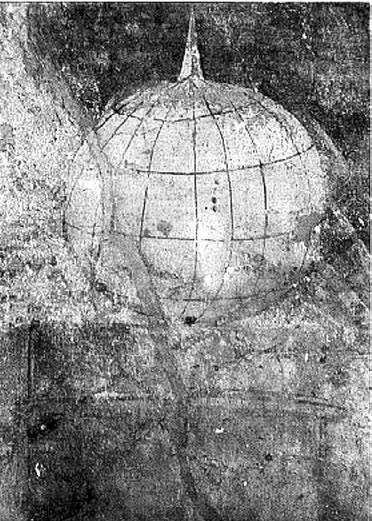

На этой фреске, найденной на развалинах Помпеи, римского города, уничтоженного вулканом в 79 году н. э., изображен земной шар с венчающей Северный полюс горой, которая, вероятно, изображала источник холода, а позднее стала считаться магнитной горой.

В 325 году до н. э. древнегреческий путешественник Пифей родом из средиземноморской колонии Массалия (современный Марсель) отправился искать место, где холод поднимается на поверхность. Северный ветер подсказал ему путь. Сперва он достиг берегов земли, которую называл Bretannike – так впервые появилось слово, позже ставшее «Британией». Этимологи предполагают, что это слово пришло из валлийского языка, наиболее близкого к языку древней Британии, и означало «земля татуированных людей» (что и по сей день считается точным описанием). Пифей не открыл Британию – к тому времени с ней уже были налажены прочные торговые связи, но он добавил ее на карту Северо-Западной Европы, продолжив плавание на север от Шотландии. Он оказался у острова Туле, где море покрыто льдом и Солнце никогда не садится – что бывает только за Полярным кругом. Ученые гадают, где же все-таки он побывал, но скорее всего, его корабль отклонился к востоку и пристал к северным берегам Норвегии.

Остров Туле все еще отмечен на этом фрагменте карты мира XVI века, первая версия которой была составлена еще во II веке н. э. Согласно этой карте, Туле находится на северо-западе от Оркнейского архипелага, группы островов севернее основной территории Британии.

О камнях

Преемником Аристотеля стал его ученик Теофраст, который возглавил школу перипатетиков после смерти учителя. На его счастье, для исследования оставалось еще немало научных областей.

Как и Аристотель, Теофраст из Эреса обучался в Академии – классе под открытым небом в огороженной оливковой роще на окраине Афин, где в свое время преподавал Платон. Отсюда произошел термин «академия». В зрелом возрасте Аристотель расстался с дряхлеющим Платоном и основал свою школу, ученики которой прогуливались возле Ликея – храма, посвященного богу Аполлону в его волчьем облике. Поэтому школа Аристотеля стала известна как Лицей. Отсюда происходит корень французского слова lycée, что означает «высшая школа». Студенты Лицея, к которым присоединился Теофраст, стали известны как представители философской школы перипатетиков (от греч. περιπατέω, «ходить кругом, прохаживаться»).

Новые науки

Теофраст пришел на смену Аристотелю в 332 году до н. э. Он не только создавал литературные и поэтические произведения, но основал ботанику, науку о растениях. Позже в книге «О камнях» он первым попытался составить классификацию камней, минералов и самых важных среди них драгоценных камней. Это была нелегкая задача. Сегодня описаны около 3000 минералов и 300 горных пород, состоящих из этих минералов в разных пропорциях. Поскольку Теофраст был ограничен представлением, что все эти материалы образованы из земли с примесью железа, воды и воздуха, он не проводил четкого различия между камнями и минералами.

Древние греки не меньше других народов любили украшения. Здесь мы видим золотую брошь в виде морского конька с глазом из полированного сердолика. Этот камень – красный вид кварца, который часто принимали за рубин. В своей книге Теофраст пишет, что золото произошло из воды, потому что и золото, и вода обладают текучестью.

Большая часть книги посвящена тому, где можно найти тот или иной камень. Особое внимание Теофраст уделял «камням притяжения» (или магнитам) и драгоценным камням, которые больше всего интересовали читателей. Теофраст создал список отличительных характеристик для описания минералов, который современные ученые используют вместе с классификациями, разработанными позднее. Среди этих характеристик были твердость, цвет, текстура (или гладкость). Он также отметил температуру плавления, удельный вес и влияние влажного и сухого воздуха на кристаллы.

Книга о приметах

Теофраст был автором одной из первых книг о предсказании погоды, которая называлась «О приметах погоды». Книга была опубликована на несколько лет позже, чем «Метеорология» Аристотеля, и в ней Теофраст, пытаясь предсказывать погодные изменения, пользовался методами своего учителя, – что было весьма удобно, так как он и его собратья-философы много времени проводили на свежем воздухе. Среди примет, описанных Теофрастом, были ореолы вокруг Солнца, а также высота и густота облаков, которые вкупе с направлением ветра и температурой воздуха могли предвещать скорое изменение погоды. Система Теофраста, как и труды его учителя, строилась в основном на догадках.

Окружность земного шара

К III веку до н. э. споры насчет формы Земли поутихли. Уже тогда, задолго до космических полетов, было понятно, что это сфера. Теперь всех больше интересовало, какого она размера. В конце того же века философ Эратосфен придумал, как найти ответ на этот вопрос.

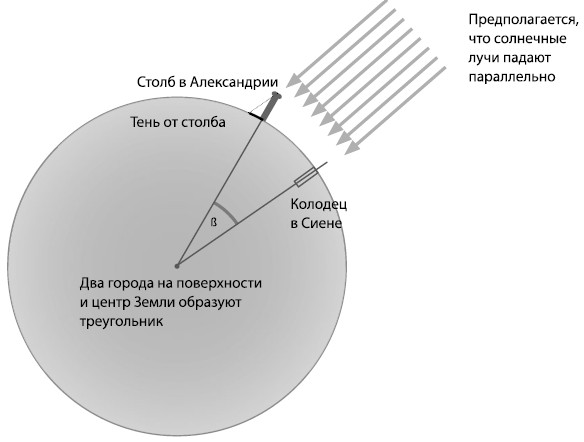

Измерив угол падения солнечных лучей, Эратосфен построил треугольник, соединяющий города Александрию и Сиену с центром Земли. Угловое расстояние ß между двумя городами совпадало с углом падения солнечных лучей в Александрии, это помогло определить, о какой части общей окружности шла речь. Следующим шагом было определение точного расстояния от Александрии до Сиены.

Эратосфен, глава Александрийской библиотеки (лучшего места обучения своего времени), имел доступ ко всем знаниям мира, потому что каждый въезжающий в город купец был обязан передать все свои тексты в библиотеку (а сам – обходиться копией). Однажды Эратосфен услышал рассказ о колодце неподалеку от Сиены (ныне город Асуан в Египте) – города на берегу реки Нил к югу от Александрии. В день летнего солнцестояния Солнце находилось над колодцем, а стены не отбрасывали теней. Эратосфен знал, что в этот же день в Александрии тени у предметов были. Он понял, что солнечные лучи падают на города под разным углом, что позволило ему вычислить, какую долю окружности Земли составляет расстояние от Александрии до Сиены.

Сбор информации

Эратосфен установил в Александрии столб, чтобы в назначенный день измерить угол между ним и лучами солнца. Величина угла была около 7°, что составляет приблизительно 1/50 часть окружности. Затем он спросил у купцов, водивших караваны в Сиену, сколько времени занимал их путь. Так Эратосфен вычислил, что расстояние между городами равно 5000 стадий (один стадий равен длине арены стадиона – около 200 м), а значит окружность Земли равна 250 000 стадиям. Если переводить в современные единицы измерения, он получил окружность длиной 39 690 км, что близко к истине. Сегодняшнее значение длины окружности земного шара по меридиану составляет 40 008 км.

Теория об уровне моря

Хоть Эратосфену и удалось вычислить размеры Земли, его геологическая теория была довольно ограниченной. Нахождение ископаемых моллюсков на суше объяснялось тем, что когда-то уровень Средиземного моря был значительно выше и резко понизился, когда открылись два новых пролива: Гибралтарский, ведущий в Атлантику, и Босфор (на иллюстрации), который соединяется с Черным морем.

«География» Страбона

Ученые обычно смотрят на географию скептически: по их словам, этой науке не хватает точности, присущей физике и химии. Страбон, основатель географии, думал так же и потому хотел, чтобы география тоже стала точной наукой.

Помпоний Мела

Современник Страбона, проживавший на западной окраине античного мира (в современной Испании), географ Помпоний Мела разделил мир на пять климатических зон, две из которых непригодны для людей, поскольку в одной было слишком холодно, а в другой – чересчур жарко. Мела также утверждал, что к югу от пустыни есть области с более умеренным климатом, населенные южными народами, с которыми обитатели севера еще не были знакомы.

Страбон был понтийским греком, а значит, жил на территории современной Турции. Его вдохновляли труды Эратосфена и других изучавших Землю ученых, которые с помощью математики и тщательных наблюдений добывали новые знания о планете. Страбон был сторонником другого подхода. В 7 году до н. э. он опубликовал первый из семнадцати томов, которые составили его «Географию». Последняя книга вышла в 23 году н. э. Страбон ставил перед собой цель написать книгу для путешественников, послов и правителей, в которой излагались бы не только природные особенности территорий, но и факты о населявших их народах и различиях между культурами.

Эволюция взгляда на мир

Большую часть его работы составляли сведения о Средиземноморье и Северной Африке, полученные от путешественников. Он опрашивал купцов, собирая информацию об Индии, которая в то время была крайней восточной точкой известного людям мира. Карта не сильно отличалась от тех, которыми за 200 лет до этого пользовались Эратосфен и другие. В центре карты была изображена родина Страбона (в то время она называлась Малой Азией), а весь мир представлял собой единый массив суши, окруженный океаном.

На карте мира Страбона, воссозданной в XIX веке в Германии, вся суша разделена на три континента: Европу, Азию и Ливию (так греки называли Африку). Такое разделение (между Европой и Азией довольно условное) сохраняется по сей день.

Конец света

Школа перипатетиков Аристотеля оказывала большое влияние на науки о Земле на протяжении нескольких веков. Однако идеи главного соперничающего с ним философского течения – стоицизма – также влияли на то, как в дальнейшем исследователи интерпретировали результаты своих наблюдений.

Мифы о потопах, которые смывали с лица Земли целые цивилизации, для стоиков были доказательством того, что мир периодически разрушается и создается заново.

Если перипатетики прогуливались возле Ликея, то стоики беседовали в тени стои или колоннады, откуда и пошло их название. Аристотель считал, что природные явления, будь то погодные катаклизмы, землетрясения или извержения вулканов, – это часть процесса, в конечном итоге ведущего к состоянию абсолютной гармонии. Таким образом, стихийные бедствия всегда уравновешиваются обновлением природы. Стоики считали иначе. Они рассуждали так: Земля будет разрушена в результате катастрофы, которая уничтожит свидетельства о прошлом планеты, – и тогда появится новая ее версия.

Естественная история

В 77 году н. э. Плиний Старший, римский историк, мореплаватель и литератор, опубликовал энциклопедию «Естественная история» (Naturalis historia), куда включил все известные на тот момент научные сведения о Земле.

Колоссальная работа Плиния состояла из 37 книг, посвященных астрономии, математике, биологии и даже скульптуре и живописи, а также наукам о Земле: географии, минералогии и горному делу. Плиний не сам добывал все эти знания, его целью было собрать труды других в одном месте, всегда с указанием авторов. Он дополнил сведения о минералах и горном деле с помощью работ предшественников («О камнях» Теофраста и «Географии» Страбона). Однако наука о Земле, за которую и запомнили Плиния, в его труд не вошла.

Через два года после издания энциклопедии Плиний отправился в плавание, чтобы спасти друзей, живших рядом с Везувием – вулканом на юго-западном побережье Италии. Плиний высадился на берег недалеко от извергающегося вулкана и, отравившись ядовитыми испарениями, погиб.

Лучшее из дошедших до нас описаний извержения Везувия сделал не Плиний Старший, а его племянник – Плиний Младший, который отказался участвовать в безрассудной экспедиции своего дяди.