Тиккун

Кибернетическая гипотеза

Можно мечтать о тех временах, когда специальная машина по управлению – к лучшему ли, к худшему, кто знает? – придёт на смену людским головам и привычным политическим структурам, чья несостоятельность сегодня очевидна.

Отец Доминик Дюрабль, “Le Monde”, 28 декабря 1948

Поразителен контраст между концептуальной тонкостью и точностью, характерными для сферы науки и техники, и поспешной небрежностью, характерной для политической сферы. […] Так что назревает вопрос, пролегает ли здесь непереходимая черта для рациональности, или можно надеяться, что эту неспособность однажды удастся преодолеть, и вся коллективная жизнь будет в итоге полностью рационализована.

Одна из кибернетических энциклопедий 1970-х

TIQQUN

L’HYPOTHÈSE CYBERNÉTIQUE

TIQQUN

Organe de liaison au sein du Parti Imaginaire

Paris

Перевод с французского Тимофея Петухова

под редакцией Марии Лепиловой

Примечания Марии Лепиловой

Составитель серии изданий группы «Тиккун» Жак Франк

Общая редакция серии Степана Михайленко

Публ. по: Tiqqun. Organe de liaison au sein du Parti Imaginaire.

Zone d’Opacité Offensive. Paris. 2001. P. 40—83

На обложке: Питер ван дер Хейден. Битва за деньги (по рисунку Питера Брейгеля Старшего). После 1570

© Книгоиздательство «Гилея», перевод на русский язык, 2022

I

Вероятно, нет ни единой сферы человеческой мысли или материальной деятельности, про которую можно было бы утверждать, что рано или поздно туда не дойдёт кибернетика.

Жорж Р. Буланже, «Материалы по кибернетике, утопии или науке завтрашнего дня в сегодняшнем мире», 1968

Великий заимообращенец хочет устойчивости кругооборотов, равных циклов, прогнозируемых повторений, беспроблемной бухгалтерии. Он хочет устранить любое частичное влечение, обездвижить тело.

Таково беспокойство императора, о котором говорит Борхес: он хотел такую точную карту империи, что она должна была бы покрыть территорию во всех её точках и, стало быть, её удвоить в том же масштабе, так что подданные сего монарха тратили столько времени и использовали столько энергии, чтобы её отделать и поддержать в порядке, что по мере того как совершенствовалась картографическая копия, «сама» империя приходила в упадок – таково безумие великого центрального Нуля, его желание обездвижить тело, которое может «быть» только представленным.

Жан-Франсуа Лиотар, «Либидинальная экономика», 19731

«Они искали приключений и хотели прожить их вместе с вами. Это, в конце концов, всё, что можно сказать. Они твёрдо верят, что будущее будет новым: другим, увлекательным и трудным, конечно. Где полно киборгов, делающих деньги из воздуха предпринимателей, биржевых лихорадок и турбо-людей. Уже сегодня оно именно так и выглядит для тех, кто хочет видеть. Они думают, что грядущее будет человечным, заодно и в женском роде – и во множественном числе; чтобы каждый его прожил, каждый поучаствовал. Вот они, утерянные Просветители, пехотинцы прогресса, жители XXI века. Они побивают невежество, несправедливость, нищету, все виды страдания. Они там, где есть движение, где что-то происходит. Они ничего не хотят упустить. Они скромны и отважны, и служат интересам, которые больше них самих, ведомые высшими принципами. Они не только умеют формулировать задачи, но и искать решения. Они подтолкнут нас к самым опасным рубежам и протянут руку с берегов грядущего. Они – марш Истории, вернее того, что от неё осталось, ведь самое трудное позади. Они – святые и пророки, истинные социалисты. Они давно уже поняли, что май 68-го не был революцией. Настоящую революцию творят они. Дело теперь лишь за организацией и прозрачностью, разумом и сотрудничеством. Обширная программа! И потом…»

Что, простите?! О чём это вы? Какая программа? Худшие кошмары, вы знаете сами, рождаются из сказок, которые нам, ещё детям, ЛЮДИ[1] рассказывали на ночь, чтобы убаюкать нас и нравственно развить. Новые завоеватели, которых мы будем здесь называть кибернетиками, не образуют единой партии – что сильно бы облегчило нашу задачу – это рассредоточенное созвездие действующих, попавших под действие, одержимых и ослеплённых одной и той же сказкой. Это убийцы времени, крестоносцы Однородности, любовники рока. Они – приверженцы порядка, почитатели разума, это народ посредников. И пусть Великие Рассказы[2] мертвы, как любит повторять постмодернистская вульгата, умами всё ещё правят господствующие выдумки. Так было с «Басней о пчёлах», которую Бернард де Мандевиль опубликовал в самом начале XVIII века, что так помогло созданию политической экономии и обоснованию прогрессивности капитализма. Благополучие, общественный и политический порядок зиждился отныне не на католической жертвенности, а на следовании каждым индивидом своего личного интереса. «Пороки частных лиц» объявлялись таким образом залогом «общественного блага». Мандевиль, этот «Человек-Дьявол», как его называли ЛЮДИ, таким образом выдвигает против религиозности своего времени либеральную гипотезу, которой вдохновится впоследствии Адам Смит. И хотя сказка эта регулярно возобновляется в виде новых форм либерализма, сегодня она уже трещит по швам. Критические умы выведут из этого, что либерализм уже вне критики. Его место заняла другая модель – та самая, что скрывается под именами интернета, новых информационных и телекоммуникационных технологий, «Новой экономики» или гения генетики. Либерализм отныне – лишь остаточное обоснование, алиби для преступления, ежедневно совершаемого кибернетикой.

Рационалистская критика «экономических верований» или «неотехнологической утопии», антропологическая критика утилитаризма общественных наук и гегемонии рыночных отношений, марксистская критика «когнитивного капитализма», противопоставляющая ему «коммунизм множеств», политическая критика коммуникативной утопии, возрождающей самые жуткие кошмары про изгнание, критика на критику «нового духа капитализма» или критика «Карательного государства» и слежки, скрывающейся за неолиберализмом, – все эти критики, похоже, не склонны замечать появление кибернетики как новой технологии власти, которая прекрасно объединяет в себе и сочетает друг с другом как дисциплину, так и биополитику, как полицию, так и публичность[3], – своих старших собратьев, которые сегодня слишком плохо справляются с доминированием. Иными словами, кибернетика не является, как ЛЮДИ хотят её видеть, сферой исключительно отдельной от коммуникации и от создания информации, виртуальной надстройкой над реальным миром.

Скорее уж она – автономный мир механизмов[4], смешавшихся с капиталистическим проектом как проектом политическим, огромная «абстрактная машина», сложенная из двоичных машин на службе Империи, новая форма политического суверенитета[5], а лучше сказать – абстрактная машина, превратившая себя во всемирную машину войны[6]. Делёз и Гваттари объясняют эту нестыковку новой формой присвоения машин войны национальными Государствами: «Только после Второй мировой войны автоматизация, а затем автоматика машины войны произвели свой подлинный эффект. Машина войны, учитывая новый пересекающий её антагонизм, не имеет уже войну в качестве своего исключительного объекта, но принимает на себя в качестве объекта мир, политику, мировой порядок – короче, цель. Здесь имеет место инверсия формулы Клаузевица – именно политика становится продолжением войны, именно мир технически освобождает неограниченный материальный процесс тотальной войны. Война перестаёт быть материализацией машины войны, сама машина войны становится материализованной войной»2. Вот почему кибернетическая гипотеза также не подлежит критике. С ней нужно биться до победы. Это вопрос времени.

Кибернетическая гипотеза, таким образом, это гипотеза политическая, новая сказка, которая, начиная со Второй мировой войны, окончательно вытеснила либеральную гипотезу. В отличие от последней, она предлагает воспринимать биологическое, физическое и социальное поведение как полностью запрограммированное и перепрограммируемое. Если точнее, она представляет себе каждое действие как в конечном счёте «контролируемое» необходимостью поддержания «системы», которая делает его возможным и в которую оно должно внести свой вклад. Эта мысль о равновесии родилась среди кризиса. И если 1914 год дал добро на разложение антропологических условий доказательства либеральной гипотезы – возникновение Блума[7] и провал идеи индивида и всей метафизики субъекта, что с пронизывающей до костей определённостью стало понятно в окопах, – а 1917-й добавил их историческое опровержение в ходе большевистской «революции», то 1940 год знаменует угасание идеи общества, что очевидно достигается за счёт тоталитарного саморазрушения. Как пограничные опыты новой политической картины, Блум и тоталитаризм были самыми твёрдыми формами отрицания либеральной гипотезы. То, что Фуко позже игриво назовёт «смертью человека», на самом деле не что иное, как разрушительные последствия этих двух скептических взглядов, один – в адрес индивида, второй – в адрес общества, оформившихся в результате Тридцатилетней войны, которая трепала Европу и весь мир в первой половине прошлого столетия. Zeitgeist[8] тех лет вновь ставит задачей «защиту общества» от сил, которые хотят его разложения, восстановление общественной тотальности, несмотря на глобальную нехватку присутствия, постигшую каждый его атом. Кибернетическая гипотеза как следствие становится ответом на жажду порядка и уверенности как в естественных, так и в общественных науках. Будучи самой эффективной формой констелляции[9] реакций, влекомых к тотальности – причём не только из ностальгических соображений, как было со всевозможными вариациями романтизма, – кибернетическая гипотеза состоит в родстве с самыми разными тоталитарными идеологиями, будь то всевозможные холизмы, мистики, солидаризмы как у Дюркгейма, функционализмы или марксизмы, – она просто приходит им на смену.

В качестве этической позиции кибернетическая гипотеза служит дополнением, хоть и диаметрально противоположным, гуманистическому пафосу, который снова разгорается с 1940-х и является не чем иным, как попыткой сделать вид, что после Освенцима «Человек» может восприниматься как прежде, возродить классическую метафизику субъекта несмотря на тоталитаризм. Но тогда как кибернетическая гипотеза включает либеральную гипотезу в себя и вместе с тем преодолевает её, гуманизм стремится растянуть её на всё большее число сопротивляющихся ему ситуаций: скажем, на «самообман» затеи очередного Сартра, чтобы обратить против автора одну из самых бесполезных его категорий. Лежащая в основе современности двусмысленность, которую поверхностно воспринимают то как дисциплинарный процесс, то как либерализацию, то как путь к тоталитаризму, то как пришествие либерализма, поглощается и упраздняется с приходом (и с помощью) нового типа правления, вдохновлённого кибернетической гипотезой. Всё это лишь тестовый сценарий становления Империи в натуральную величину. Его реализация и его масштабы, создавая разрушительные эффекты истины[10], уже разъедают все основанные на либерализме институты и общественные связи, видоизменяя также и природу капитализма, и возможности ему протестовать. Кибернетический жест выражается в отказе от всего, что не поддаётся регуляции, от всех траекторий бегства, которые выписывает существование в разломах между нормами и предписаниями, от всех колебаний поведения, которые не сводимы in fine[11]к законам природы. И поскольку ей удалось выработать свою собственную правду, кибернетическая гипотеза сегодня стала наиболее последовательным антигуманизмом, который хочет сохранить общий порядок вещей и хвастается, что перерос человека.

Как и всякое построение, кибернетическая гипотеза могла себя доказать лишь привлекая данные и идеи, которые её укрепляют, чтобы ощущать себя, соприкасаясь с ними, гнуть мир под собственные законы в постоянном процессе самоутверждения. Отныне это совокупность механизмов, нацеленных на контроль за всем существованием и всем существующим в целом. Древнегреческое “kubernesis” в прямом смысле значит «управление судном», а в переносном «правление, руководство». Фуко в своём курсе лекций 1981–1982 годов настаивает на значимости этой категории «судовождения» в греческом и римском мире, наводя на мысль, что оно может иметь и более современное значение: «Идея судовождения как искусства, как ремесла, требующего одновременно теоретических знаний и практических навыков, идея, по-моему, важная, при случае ею надо бы заняться поближе, поскольку по меньшей мере три искусства очень часто уподобляются искусству кормчего: это, во-первых, медицина, во-вторых, политическое правление, в-третьих, распоряжение и владение собой. Эти три рода деятельности (лечение, управление другими и управление собой) в греческой, эллинистической и римской литературе постоянно сравниваются с искусством кормчего. И на мой взгляд, метафора судовождения довольно точно очерчивает круг знаний и занятий, которые греки и римляне признавали родственными и для которых пытались учредить некую tekhne (искусство, отработанную систему приёмов, общих принципов и понятий): для государя, того, кто должен править другими, управлять собой, врачевать недуги города, граждан, свои собственные недуги, управлять собой, как управляют городом, избавляясь от недугов; для врача, советующего, как лечить недуги не только тела, но и души.

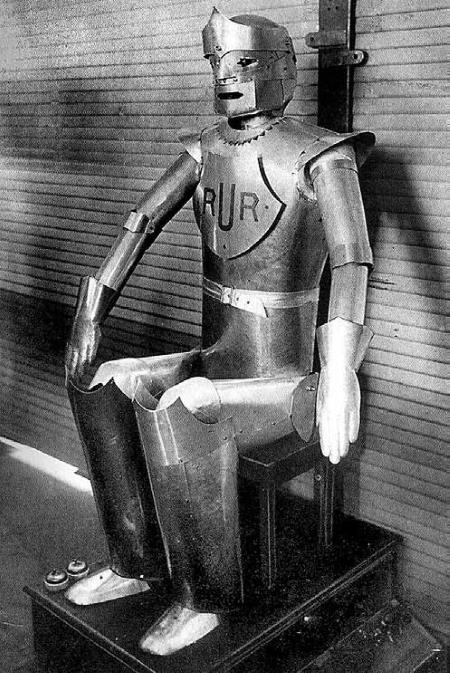

Эрик, первый британский робот. 1928

В конечном счёте, перед вами целая связка, целый набор греческих и римских понятий, указывающих, по-моему, на один и тот же тип знания, один и тот же тип деятельности, один и тот же тип вероятностных познаний. Я думаю, что история этой метафоры могла бы быть прослежена вплоть до XVI века, как раз до той поры, когда новое искусство правления, поставившего во главу угла государственный интерес, окончательно разорвёт узы, соединяющие управление собой с медициной и управлением другими, что, однако, не помешает искусству кормчего, как вы прекрасно знаете, по-прежнему быть олицетворением занятий такого рода, а именно управления»3.

Что слушатели Фуко должны прекрасно знать, и что он остерегается озвучивать, так это что к концу XX века та самая метафора судовождения, то есть метафора руководства, стала общей для описания не только политики, но и любой человеческой деятельности. Кибернетика становится проектом всеобъемлющей рационализации. В 1953 году, в разгар развития кибернетической гипотезы в естественных науках, в свет выходит работа «Нервы управления», где Карл Дойч, американский профессор общественных наук, всерьёз рассматривает политические возможности кибернетики. Он предлагает отбросить старые концепции суверенитета власти, которые слишком долго составляли ядро политики. Управлять – отныне значит изобрести рациональный способ координации информационных потоков и потоков решений, бегущих по телу общества. Этому, говорит он, способствуют три условия: установка достаточного количества датчиков, чтобы не упустить никакой производимой «субъектами» информации; группировка информации через поиск корреляций и объединение; умение находиться поблизости всякого живого сообщества. Кибернетическая модернизация власти и отживших форм её общественных органов объявляет себя видимым продуктом «невидимой руки» Адама Смита, которая до сих пор была мистической основой либеральных экспериментов. Система коммуникаций станет нервной системой обществ, источником и предназначением всей власти. Таким образом кибернетическая гипотеза выражает политику «конца политики», ни больше ни меньше. Она представляет собой и парадигму, и технику властвования. Её исследования показывают, что полиция – не только орган власти, но ещё и форма мышления.

Кибернетика – это полицейское мышление Империи, движимое как исторически, так и метафизически исключительно концепцией наступательной политики. Сегодня она завершает объединение техник индивидуации[12] – или разделения – и тотализации, суммирования, которые развивались обособленно: это нормализация, «анатомо-политика», и регуляция, «биополитика», говоря словами Фуко. Эти техники разделения я называю полицией качеств. А техники суммирования, вслед за Лукачем, общественным производством общества. Благодаря кибернетике производство единичных субъективностей и производство коллективных тотальностей сцепляются и воспроизводят Историю под видом ложного пути эволюции. Кибернетика воплощает выдумку Однородности, которой всегда удаётся вобрать Другое: как говорит один кибернетик, «в реальности любое включение в себя основывается на предварительном разграничении». Разумеется, в этом отношении никто не смог выразить лучше, чем «автомат» Абраам Моль, самый ревностный французский идеолог кибернетики, ту движущую ею беззаветную тягу к убийству: «Мы понимаем, что глобальное общество и государство могли бы регулироваться таким образом, чтобы быть полностью защищёнными от всех грядущих происшествий: ведь с вечностью они стали тем, чем были изначала4. Этот идеал стабильного общества выражается в социальных механизмах, поддающихся объективному контролю». Кибернетика объявляет войну всему, что живёт, и всему, что длится. Рассматривая формирование кибернетической гипотезы, я предлагаю здесь генеалогию имперского властвования. Далее ей я противопоставляю другие военные дисциплины, которые она ежедневно стирает, и которые в итоге её ниспровергнут.

II

Синтетическая жизнь, безусловно, является одним из возможных продуктов эволюции технобюрократического контроля. Точно так же, как и возврат всей планеты на неорганический уровень – что забавно – может стать альтернативным результатом этой революции, затрагивающей технологию контроля.

Джеймс Р. Бенигер, «Революция контроля», 1986

Хоть истоки такого механизма, как интернет, и широко известны сегодня, нелишним будет вновь подчеркнуть их политическое значение. Интернет – это машина войны, изобретённая по аналогии с системой автодорог, которая также была разработана американской армией как децентрализованный инструмент внутренней мобилизации. Американским военным нужен был механизм, чтобы сохранить систему командования в случае ядерного удара. Решением стала электронная сеть, способная автоматически перенаправлять информацию даже при почти полном разрушении связей, что позволило бы оставшимся в живых высшим чинам поддерживать друг с другом контакт и принимать решения. С таким механизмом военное командование могло противостоять худшим из катастроф. Интернет, таким образом, есть результат номадизации[13] военной стратегии. Учитывая, с какими намерениями оно создавалось, есть повод усомниться в якобы антиав-торитарном характере этого механизма. Кибернетика, как и вышедший из неё интернет, есть искусство войны, цель которого – сохранить голову общественного тела в случае катастрофы. Метафизическая проблема создания порядка из беспорядка – вот что обнажается исторически и политически в промежутке между двумя мировыми войнами и ответом на что служит кибернетическая гипотеза. Всё здание науки, там, где оно строилось на детерминистских концепциях, воплотившихся в ньютоновской механистической физике, разом рушится в первой половине века. Науки той эпохи нужно представлять себе как земли, раздираемые неопозитивистской реставрацией и революцией теории вероятности, которые затем нерешительно подпишут исторический компромисс, переопределяя законы через хаос, а точное через вероятное. Кибернетика пронизывает то движение – начавшееся в Вене на рубеже веков, позже перенесённое в Англию и Америку в 1930-х и 1940-х, – которое и строит Вторую Империю Разума, где идея субъекта, до сих пор считавшаяся необходимой, уже куда-то отошла. В сфере знания она объединяет вместе разнородные направления мысли, которые в равной мере сталкиваются с практической проблемой обуздания неопределённости. Так, что фундаментально они (каждое – в своей области применения) выражают желание, чтобы порядок был восстановлен и вдобавок смог удержаться.

Общее кибернетическое основание возникло у тех учёных в контексте всеобщей войны. Бессмысленно искать здесь чей-то коварный умысел или следы заговора: это просто была горстка обычных людей, мобилизованных Америкой во время Второй мировой. Норберт Винер, американский учёный с русскими корнями, и несколько его коллег получают задание разработать машину, чтобы предсказыватъ и контролировать положение вражеских самолётов с целью их уничтожения. В то время с уверенностью можно было предсказывать лишь связь между некоторыми положениями самолёта и его следующими действиями. Следовательно, для создания «Предиктора», заказанной Винеру машины, требовался оригинальный подход к учёту положения самолёта и пониманию взаимодействия оружия и цели. Вся история кибернетики направлена на устранение невозможности определить одновременно и положение тела, и его поведение. Новаторство Винера состоит в идее представить проблему неопределённости как информационную проблему в виде временного ряда, где некоторые данные уже известны, а некоторые ещё нет, и рассмотреть субъект и объект знания как единство, как «систему». Решение заключается в постоянном включении в изначальный поток данных наблюдаемого отклонения действительного поведения от ожидаемого до тех пор, пока оно не сведётся к нулю и они не совпадут по тому же принципу, что и в термостате. Открытие оказалось куда шире экспериментальных наук: значит, в конечном счёте контроль за системой определяется созданием информационного цикла, получившего название «фидбек», или обратная связь. Значимость результатов этого изобретения для естественных и общественных наук будет продемонстрирована в 1948 году в Париже, где выйдет книга с таинственным заглавием «Кибернетика» – этим словом Винер обозначил учение об «управлении и связи в животном и машине»5.

«Кибернетика входит в сферу функционирования капитализма с тем, чтобы снизить неопределённость, неизмеримость, издержки ожиданий, которые вторгаются в любые рыночные операции»

Кибернетика, таким образом, появляется сперва как нечто безобидное, простая теория информации, неважно какой именно, то есть как то, что всегда-уже[14] здесь, работает в контексте любой ситуации. Она предполагает, что контроль в системе достигается при оптимальном уровне сообщения между её частями. Такая цель требует постоянного вымогательства информации, разделения явлений и их качеств, производства различий. Иначе говоря, борьба с неопределённостью идёт посредством представления и запоминания прошлого. С одной стороны – невиданный образ, двоичный математический код (который придумывает Клод Шеннон в статье «Математическая теория связи» в тот же год, когда высказывается кибернетическая гипотеза), с другой – изобретение запоминающих устройств, не искажающих информацию, и фантастические усилия по уменьшению их размеров (в чём состоит определяющая стратегическая задача сегодняшних нанотехнологий), – всё это способствует созданию нужных условий на коллективном уровне. В такой форме информация должна затем вернуться в мир явлений, связывая их друг с другом в той же мере, в какой рыночный оборот гарантирует их уравновешивание. Обратная связь, ключ к регуляции системы, теперь требует связи в прямом смысле слова. Кибернетика – это проект по пересозданию мира через зацикливание этих двух процессов: разделяющего представления и объединяющей связи, – первое несёт смерть, второе симулирует жизнь.

Кибернетический дискурс начинает с того, что отправляет на склад ложных проблем споры XIX века, противопоставлявшие механистическое и виталистское (или органическое) представление о мире. Он утверждает аналогичность функционирования живых организмов и машин, объединяя их в понятие «системы». Так кибернетическая гипотеза оправдывает два типа научных и социальных экспериментов. В первом стремятся сделать из живых существ механизмы, управлять, программировать, предопределять человека и жизнь, общество и его «будущее». Он подпитывает возвращение евгеники как бионической фантазии. Здесь научно ищут конец Истории; и с самого начала мы на территории контроля. Второй состоит в попытках имитировать жизнь машинами, сперва в форме индивидов, и тут мы приходим к разработке роботов и искусственного интеллекта; затем в виде коллектива, что выплёскивается в распространение информации и создание «сетей». Тут мы скорее на территории связи. И хотя оба кибернетических течения состоят из очень разнородного люда – биологи, врачи, информатики, неврологи, инженеры, консультанты, полицейские, рекламщики и др. – они все объединены общей выдумкой об Универсальном Автомате, аналогичной тому, как видел Гоббс государство в «Левиафане», – «искусственное животное (или человек)».

Единство кибернетических фронтов объясняется методом, то есть тем, что кибернетика подаёт себя как метод регистрации мира, в чём есть и одержимость экспериментом, и активно плодящийся схематизм. Это согласуется с бумом прикладной математики, начавшимся после безнадёжного вывода, к которому пришёл австриец Курт Гёдель, показав, что всякая попытка логического обоснования математики, а значит и объединения наук, обречена быть «неполной». А благодаря Гейзенбергу рухнула более чем вековая работа по позитивистскому доказыванию. Фон Нейман доводит до предела выражение этого внезапного чувства потери почвы под ногами. Он представляет логический кризис в математике как знак неизбежного несовершенства всякого человеческого творения. В результате он хочет создать логику, которая сможет наконец стать последовательной, логику, чьим источником может быть лишь машина! Из чистого математика он превращается в подвижника скрещения наук, повсеместной математизации, которая позволила бы с самых основ, отталкиваясь от практик, воссоздать утраченное единство наук, и самым стабильным его выражением была бы кибернетика. Ни одно выступление, ни одна речь, ни одна книга, ни одна сфера не обходится с тех пор без универсального языка объяснительных схем, визуальной формы доказательства. Кибернетика переносит процесс рационализации, свойственной бюрократии и капитализму, на уровень тотального моделирования. Герберт Саймон, пророк искусственного интеллекта, продолжает в 1960-х программу Фон Неймана, намереваясь создать мыслительный автомат. Речь идёт о машине, содержащей программу под названием экспертная система, которая должна уметь обрабатывать информацию так, чтобы решать проблемы из самых разных сфер компетенций, а в сумме – все практические проблемы, с какими сталкивается человечество! «Универсальный решатель задач» (General Problem Solver, GPS), созданный в 1972 году6, – это модель такой универсальной способности, обобщающей все прочие, модель всех моделей, самый прикладной интеллектуализм, воплощение любимой поговорки бесталанных горе-мастеров, что «проблем не бывает, бывают только решения».

Кибернетическая гипотеза развивается неразрывно как теория и как технология, и одно всегда подкрепляет другое. В 1943 году Винер встречается с Джоном Фон Нейманом, которому поручено создать вычислительные машины такой быстроты и мощности, чтобы они справились с необходимыми вычислениями для «проекта Манхэттен», где заняты 15 тысяч учёных и инженеров, а также 300 000 техников и рабочих под руководством Роберта Оппенгеймера7: компьютер и ядерная бомба рождаются вместе. Для современного воображения «коммуникационная утопия» это парный миф к мифу о ядерном открытии: в обоих случаях речь идёт об уничтожении сосуществования, через избыток жизни или через избыток смертей, через всепланетарный ядерный синтез или через космическое самоубийство. Кибернетика выступает как ответ, лучше всего приспособленный к Великому Страху гибели мира и человеческого рода. Фон Нейман – её двойной агент, настоящий «свой среди чужих». Описание живых организмов, его машин и машин Винера аналогичными категориями скрепляет союз между кибернетикой и информатикой. Пройдёт ещё несколько лет, и молекулярная биология, базируясь на расшифровке ДНК, в свою очередь обратится к теории информации для объяснения человека как индивида и как вида, тем самым открывая невообразимые технические возможности для экспериментов над человеком в сфере генетики.

Постепенное преобразование метафоры системы в метафору сети в общественном дискурсе 1950—1980-х указывает на вторую фундаментальную аналогию в основе кибернетической гипотезы. А также на глубинные изменения в ней. Потому что когда в среде кибернетиков ЛЮДИ говорят о «системе», то это по аналогии с нервной системой, а когда сегодня в когнитивных науках ЛЮДИ говорят про «сеть», то думают о сети нейронов. Кибернетика – это уподобление всей совокупности существующих явлений тому, что происходит в мозге. Сделав голову человека альфой и омегой всего мира, кибернетика навечно обеспечила себе место в авангарде всех авангардов, так что всем остаётся лишь бежать позади. По сути, она с самого начала устанавливает равенство между жизнью, мыслью и речью. Этот радикальный монизм строится на аналогии между понятиями информации и энергии. Винер вводит эту аналогию, пересаживая в свои построения термодинамические выкладки XIX века. Его операция состоит в сопоставлении того эффекта, которое время оказывает на энергетическую систему и на информационную. Ни одна система не чиста и не идеальна как система: энергия подвержена потерям в результате обмена, точно так же, как информация в результате своего обращения. Клаузиус назвал это энтропией. Энтропия, понимаемая как природный закон, это Ад для кибернетика. Она объясняет разложение всего живого, неустойчивость экономики, разрушение общественных связей, упадок… В первое время, время гипотез, кибернетика тем самым как бы формулирует общую почву, на которой можно начать объединение естественных и гуманитарных наук.

«Второй кибернетикой» мы будем называть верховный проект по постановке экспериментов над человеческими обществами: антропотехнию. Задача кибернетика – бороться с общей энтропией, угрожающей живым существам, машинам, обществам, то есть создать экспериментальные условия для постоянного поддержания жизни, беспрестанно восстанавливать целостность единства. «Важно не чтобы человек просто существовал, а чтобы он оставался живой опорой технологии», – замечает гуманистический толкователь Раймон Рюйе. С развитием и разработкой кибернетики идеал экспериментальной науки, уже лежавший в основе политэкономии благодаря ньютоновской физике, снова протягивает капитализму руку помощи. Отныне «современным обществом» зовётся лаборатория, где ставит опыты кибернетическая гипотеза. Благодаря изученным техникам, начиная с 1960-х годов вторая кибернетика – уже не лабораторная гипотеза, а социальный эксперимент. Она стремится построить то, что Джорджо Чезарано называет устойчивыми животными сообществами, и где «[у термитов, муравьёв и пчёл] природно заложено отрицание индивида для их автоматического функционирования; так сообщество животных целиком (термитник, муравейник, улей) выступает как множественный индивид, чьё единство обусловливает распределение ролей и функций и обусловливается им – в рамках “органического сочетания”, в котором сложно не усмотреть биологической модели телеологии Капитала».