Татьяна Замировская

Земля случайных чисел

© Замировская Т.М.

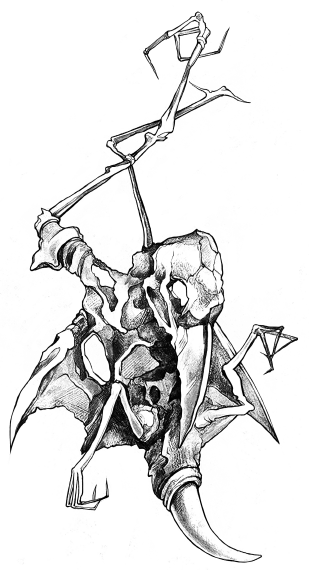

© Блюмис А., иллюстрации

© ООО «Издательство АСТ»3

* * *

Тот, кто грустит на Бликер-стрит

Любовь моя, я пишу тебе из сумасшедшей старухи, в которую я пришла поработать, как в старбакс. И там ровно такая же очередь: такая же долгая, как в старбакс, и такая же сумасшедшая, как старуха. Она часами сидит на скамейке на Абингдон-сквер в самом маленьком парке в городе и крошит голубей. Вокруг нее на подминающихся ножках скачет влажный хлеб, напитанный кровью и утробным воркованием. Это знание разрывает меня на липкие перья, будто я трепещущий голубь в ее пальцах, но без необязательного понимания данной пищевой инверсии или перверсии пребывание мое в старухе неполное, невозможное и ложное – лишь дрожь в правой ноге или похолодание хребта, а хребтом с моей задачей не справишься. Каждое утро я хожу в старуху, будто в писчий храм, и сегодня она у меня сделала успех, нараспев исчертив рекламную газетную рябь марокканской вязью, – еще не почерк, но уже не одержимость неясностью, ненавижу быть неясностью, неясытью, ненастьем. Тут бы и остановиться: слабость, глоссолалия, аллитерация как тень иллитерации самой старухи (поверь, она сама удивлена открывшимся способностям; умение же рвать голубя на переливающиеся фрагменты сверхталантом она почему-то не считает). Но это уже которая по счету попытка. До этого я пыталась писать тебе из собаки, будто из подводной лодки, но во всякой собаке я затопленный подводник, на ощупь пытающийся нацарапать успокоительное мироточение прощания, прощения, отмщения не на стене скорей, а на преграде или перегородке. Собака – плохой сосуд, пишу я тебе из сумасшедшей старухи невозможностью артикуляции плавсредства и ненавижу ее за эти лопнувшие сосуды в старческой ее голове, за эту мою таблеточную подъязыкость, безъязычие, vessel, lesser. Тут стоп.

Ненастье, случившееся со мною пару недель назад. Счастье прочь. Тут разорвано. Точность: ровно четырнадцать дней, кому я лгу своей небрежной парой, если тот день теперь как татуировка поверх всего – тринадцатое сентября, день, которого нет в календарях.

Меня ударило дверью вагона, когда я вбегала в поезд метро, разобранная на части / взвинченная / хрупко-остроконечная, как очиненный архитекторский грифель, – точка, слом. Случилось то, что раньше снилось мне как невероятное и страшное – я поехала дальше в вагоне, а тело мое осталось лежать на платформе, ударившись о нее головой. Я успела подумать: желтые шары. Не знаю, почему я подумала про желтые шары. Да, это плохой жанр. Между собой и собой мы со мной его, этот жанр, называли «Я умер, и всем теперь стыдно про это читать». По ту сторону этого жанра, выходит, желтые шары – последнее, с чем соприкоснулась моя голова до того, как отпустить меня посещать старбакс старухи с ее голубиным крошевом. А читатель у меня только один, и стыд ему неведом.

Дальше все было как было, я ничего не пропускаю, все помню. Вышла на ближайшей станции, побежала обратно. Скорая, все как положено: айфон прикладывают к большому пальцу правой руки, и я кричу им, не надо, прошу, не надо, там ложные контакты, но кто меня услышит? Лучше бы я сгорела. Тем более что человек, как правило, сгорает вместе с айфоном. Или таким, как мы со мной, некурящим параноикам необходимо носить с собой зажигалку, чтобы на случай, когда есть свободная минута до неминуемой смерти, потратить ее всю целиком на большой палец правой руки.

Потом тоже честно все: в больнице пришла в себя, но ничего не помнит, сидит в белом, как муляж прибрежной птицы. Ест, пьет, задает вопросы. Я сижу рядом. Как в нее вернуться, не понимаю. Рассказываю схематично. Важна точность. Тут будет четко, как камни выплевывать: вот уже выросла целая горка леденцовых мшистых гладышей.

Я навещаю ее регулярно, но сил никаких нет, и как ей стать, не представляю. Манеры вроде бы те, интонации узнаю́, но как туда попасть, неясно: она отдельно. Гуляю много последнее время, тренируюсь, вот стала к бабке ходить, бабка отлично получается, как видишь, покорна мне, как внутриутробный стилус, которым я себя в некоторые моменты представляю, задумываясь о том, что и кто теперь я. Опять же, дети до двух лет получаются отлично, особенно бессловесные. Болтливые билингвы – обычно запертый гараж, за которым что-то надрывно пыхтит и вот-вот выломает стальную дверь, но тихие, молчаливые – это мой дом и прибежище; но какие же ватные, валкие у них лапки, эти пухлые булочные валики, липкие пышечки. Зато попадаешь туда моментально – это как учиться кататься на лонгборде. Запрыгнуть, пока он движется, и сразу же продолжить отталкиваться. Падаешь. Падаешь. Падаешь. Тридцать раз падаешь, спрыгиваешь, срыгиваешь собой в эту одуванчиковую пыль, потом едешь. С бабкой тяжелее, потому что она не движущийся, а как бы стоящий на песчаной равнине лонгборд, но все равно необходимо разбегаться, запрыгивать и толкать. И дальше тоже едет, только колес у нее как будто нет, поэтому тяжело.

Любовь моя, хочу написать тебе через бабку, чтобы ты приехал и забрал меня из больницы, я обязуюсь тебя узнать, хотя кого она может узнать, она же никого не помнит и все время пытается позвонить тому, другому, но я будто хватаю ее за руку, и этот приступ ложной памяти выпускает ее из объятий. Я не хочу, чтобы ее забирал тот, другой. Имени его я не помню, но ты вряд ли бы его забыл, ты вряд ли это забыл бы, поэтому приезжай и забирай обратно, я самый крошечный парк в этом городе, меня меньше квадратного километра пространства, и оно все твое за вычетом раскрошенных размокших голубей, которые схлынут, как коллоидный кровяной отлив, как только ты ступишь на эту священную территорию. Если ты боишься, что не отдадут, не выпишут, не поверят, уверяю тебя, все возможно: если подумать, я пишу это тебе фактически не только из бабки уже, но в некотором смысле и из главврача, и из парочки медсестер, самых немногословных. Протиснуться в кого-нибудь из них, как в заклинившую анисовой ржавью дверцу домашнего бара, на пару спасительных минут мне не составит труда, хотя более кровавого, отвратно составленного труда видеть и испытывать мне еще не доводилось. Хлеб, которому нас скоро наспех нарвут этими черными уличными руками, еще не испекли, поэтому ничего не бойся.

Ну и вот, короче, смотри. Я подхожу к этой бабке. Маленький сквер в самом начале Бликер-стрит, не знал даже, что он там есть, три дерева, вот и весь парк. Действительно, облеплена голубями, как известковая статуя. Сразу говорит: я ясновидящая, медиум, я всем такие письма рассылаю, знаешь, сколько у меня таких, как вы, сотку гони. Я ей даю сотку, вдруг еще что скажет. Говорит, она в больнице сидит ждет. Адрес дает, я поехал.

Да, забрал, как-то удалось договориться, все почему-то мне поверили, но сама будто не узнала. Но пошла со мной, сразу пошла. На себя не похожа. Разговаривает так, как будто не до конца ожила. Всё там не до конца, не знаю. Онемело все, говорит, как будто рука отнялась, только не рука, а другое. Тело чувствую, говорит, душу нет, надо помассировать, может, вернется кровь, ушла вся кровь. Плачет, пытается вспомнить, повторяет, что где-то меня видела. Спим в обнимку, но во сне не плачет, улыбается.

К бабке ходил, но она, сука, все время сотку требует. Голуби эти еще пристают, клюются, лезут на голову, свисают с шеи, как больные родственники.

Да нет, часто домой просится, плачет, пару раз с моего телефона звонила этому и говорила, что сбежала из больницы, но не понимает куда, просит приехать и забрать. Да нет, какая полиция, зачем, он, наверное, даже рад, что так вышло. Не понимаю, никогда не любила меня раньше, да и теперь не любит, я ее перед сном обнимаю, а она отталкивает и плачет. Спрашиваю, помнит ли что-нибудь, но говорит, что этого помнит, а меня нет, и от этого ей еще хуже. Ест все, что я приготовлю. Хотя я раньше никогда не готовил, но подумал, что раз она не помнит меня, то и не помнит, что я не умею готовить. Этот перезвонил потом, узнал меня, говорит: все ясно. Надо будет к нему потом за вещами заехать или бабку послать, за сотку, да.

Нет, не врет. Но так не бывает. Бабка потом еще письмо мне отдала, говорит, давай еще сотку, тут тебе записка на упаковочной бумаге из помойки шведского магазина за углом. Письмо душераздирающее, но да, это точно от нее. И тошно от нее, ну. Мучается, конечно. Мозг, пишет, бабкин, старый, никудышный, всё там по накатанной, все эти колеи, борозды, повороты – тяжело внятно выражаться поэтому.

Любовь моя, спасибо тебе за все, что я до сих пор не могу ни принять, ни осознать; и снова я пишу тебе из этой бездонной, как водоворот, перенаселенной бабки. А ведь после всего, что так и не случилось здесь между нашими влажными душами, так мечталось написать резвое и скачущее по гулким чугунным улицам, как мяч, из собаки, из ручья, из воробья, ведь воробей здесь иной как категория, как пятеро, семеро воробьев, вся микропопуляция воробьев самого крошечного парка в городе. Воробья не нарвать, не накрошить, как ни пытайся, он ведь сам как кровь течет сквозь пальцы. Этими пальцами и пишу тебе внеочередное, и прости, что такое разорительное, мой старбакс преступен и отвратителен, и было бы проще написать тебе из пистолета, но слухи о вседоступности спонтанных пулевых ранений здесь сильно преувеличены. Я мечтала написать из напуганных иностранных студенток Новой Школы, испытывающих что-то вроде лингвистического шока, языкового заикания, вирусного грассирования, – но дальше пары строк дело не дошло. Студентка моя безмозгла, как весло, которым хочется огреть ее по бархатному загривку, кормовой голубь мой безрук и пуглив, а податливая подлодка веселой белой собаки ловка лишь в поимке чугунного мяча из давно забытого мной зачина этого письма; крыса моя на удивление удачно оснащена ловкими, будто сувенирными пергаментными ладошками, но вложить в них резвое лезвие грифеля мне все же не под силу. Что до енота моего, то енот нынешних широт не мой: разумом он нынче значительно превосходит пороговое двухлетнее дитя, а внутренний тезаурус его так шокирующе развит, что проникновение в енота невозможно, как в большинство иных невидимых городских школьников. Как жаль, что мы с тобой, любовь моя, наконец-то встретились навсегда именно там, где меня во мне почти не осталось, но лишь выжатая, выкорчеванная из собственного сознания, я осознаю, насколько счастлива быть здесь с тобой, пусть и не здесь, пусть и не быть. Печально, но совсем не страшно. Вчера ночью, чтобы сэкономить тебе сотню, я пыталась написать тебе из тебя, но ты – как всегда! – тут же нежно выдавил меня из себя, как капсулу. Твое упрямство меня восхищает, пускай я вижу это лишь из собаки, из крысы, из дерева, из кричащего страшным воем китайского младенца. Ты так и будешь выдавливать меня из себя по капсуле, как отвагу, как осторожность, и мне в тебя не войти, но вдруг когда-нибудь выйдет наоборот и я буду сидеть рядом? К тому другому, имени чьего я не помню – видимо, оно не передается с фатальным ударом двери и чугуна по голове, – прошу, не отпускай ее; будет биться, но ты держи, ведь я всей своей широковокзальной, многонациональной бабкой люб-лю тебя, всем голубем, всей собакой, и даже та коричневая крыса, что шла к тебе вчера по проводам, искрясь в электрических переливах закатного света, тоже была я. Оставайся, мы будем любить тебя всем городом, все равно у меня пока что больше не получается никуда проникнуть. Хотя все это временно, поверь – и ее, наш беспамятный полупрозрачный пакетик, мы непременно вскроем, как квартиру, вскроем и обчистим. Она будет наша, мы ее завоюем, в конце концов – как ты мне сам однажды сказал, это всего лишь туловище. Мы с тобой ключ, и мы же оковы. Не давай больше денег этой старухе, я хочу перейти на парки побольше, этот треугольник из куста и чугуна мне жмет, и я уже подыскала себе неплохого голубиного деда, похожего на благополучно состарившегося, неумершего Фрэнка Заппу. Он сидит на Вашингтон-сквер, и его легко узнать по резкому отсутствию толпы вокруг. Помни, ты здесь не для того, чтобы меня спасти, меня все равно не спасти. Считай, что мы с тобой проводим мысленный эксперимент, но формулировать его мне нечем.

Ну что, снял пока квартиру, вывожу ее в парки гулять. Улыбается, крошит булку. К ней, знаешь, белочки всякие сползаются, собаки подходят, птицы слетаются всякие. Как Белоснежка, блять. Я тому, другому, позвонил потом сам, но он говорит, что не нужно, не хочет видеть, но может подвезти документы, потому что страховку можно получить или что-то такое, в суд подать, это важно, говорит, огромные деньги в перспективе, ну или он даже сам подаст, так удобнее. Иногда что-то вспоминает, да, но нечасто. Однажды сказала: шолтые шары, шол-ты-е, и я вспомнил, что это из письма, поцеловал ее, но она сразу строго так: кто ты? – забыла сразу. Когда вспоминает, лучше не прикасаться. Еще как-то стащила у меня зажигалку и подпалила себе подушечки пальцев, до пузырей, а я не успел переписать контакты с ее телефона, теперь всё. Код не помнит, конечно, ты что. Да, получше. Говорит, пусто внутри, но хорошо, что я рядом. Если назовешь свое имя, назовет тебя по имени. Я хочу собаку купить или что-нибудь такое вроде собаки, пусть у нее будет, она к животным тянется, и они к ней идут отовсюду, как на почту, в очередь становятся и ждут. Иногда у меня в голове что-то щелкает, и тогда она тянется ко мне, будто я сам животное на бесконечном поводке, – но это на секунд десять, не больше. На Абингдон-сквер я больше не ходил, я так понял, что не нужно. Письма я выброшу в реку, когда буду уезжать из этого города, но пока что у меня хватает денег, и я немного здесь поживу, пока она не наладится, не раскроется, пока не сработает этот засов; я всегда мечтал уехать хотя бы временно, просто сбежать куда-нибудь и потратить там все свои сбережения, чтобы не искушаться, не задумываться, не жить ожиданием жизни, от успешного стартапа с инвесторами господь сбереги, от бизнес-плана сбереги, от креативной индустрии подальше к пропасти безвластия над собой отведи. К бабке не ходи, к бабке не ходи, к бабке не ходи.

Жемчужный сироп в оловянной чашке

Бабушке удивительно повезло, и всей ее семье, по-видимому, тоже. На бабушкино имя пришло роскошно оформленное приглашение, где указывалось, в частности, что она еще весной подавала заявку в церкви (все очень удивились: бабушка весной точно не могла ходить в церковь, потому что она уже восемь месяцев как не ходила вовсе, – шейка бедра, предательский хруст, последний шаг). Выяснилось, что эту заявку, поданную потусторонним, бесчестным образом, внимательно рассмотрели, и полагают, что у обеих – бабушки и заявки – есть все шансы пройти досудебные предварительные испытания, поэтому всех приглашают с двенадцатого по двадцатое марта включительно, в полном составе, такие правила, надо ехать.

Никто толком ничего не знал про испытания: так, доходили слухи, где-то вроде у друзей соседских родственников какая-то бабушка тоже получила приглашение, но никто ничего не уточнял – ни как правильно составить заявку, ни что там происходит. Все соседки, во всяком случае, божились, что сами заявок не оставляли и понятия не имеют, как это делается, но вот за горами, за лесами, в веселом чертовом Барнауле якобы чей-то дед Дима составил правильную заявку, и за ним примчали ангелы в синих плащах (параллельно порой прилагалась история про неправильную заявку деда Вовы – за ним говорящие свиньи приехали на безглазых конях верхом и увезли деда с собой навсегда, оставив залог – кованое кресло-качалку, которое качается и качается, остановить невозможно) и всю родню забрали, а потом все вернулись уже без деда, но с чемоданом подарков и сертификатом: дед прошел. Оно еще и удобно: хоронить не нужно, отпевать не нужно, ничего не нужно уже – прошел, прошел.

Потом оказалось, что маленький Арсений построил по бабушкиным сбивчивым советам церковь из спичек – именно в ней хитрая бабушка умудрилась оставить заявку, как сообщили им уже потом, когда приехали всех забирать. Собирались, будто цветы в букет, – хрустящие, ломкие, пылающие праздничным бархатом, впереди как бы дача, санаторий, консерватория; Лана стоит в коридоре сияющая, как новая стиральная машина, у ее детей Арсения и Машеньки по мешку с любимыми игрушками (невозможно расстаться), бабушку ведет под руки папа Арсения и Машеньки, тихий толстый Чапа, Чапе со всеми нельзя, потому что он не кровный родственник бабушки, и конфетный букет из напомаженной Ланы и деток висит на Чапе с торжественным шипением: чашки помой, за водой следи, влажную уборку убери, еще одну не менее важную уборку убери и не пей, ничего не пей, только воду, но из крана не смей.

Кран в ответ на запрет тоненько запел из кухни: прощался с бабушкой. Она обернулась легко-легко, как будто серебряная шаль упала с плеч, и махнула сухонькой ручкой, покрытой коричневой сеточкой: разрешила тишину. Кран перестал петь, и все вокруг перестало петь.

Все залезли в серебристую машину: бабушка и Лана с детьми. В машине уже сидел дядя Володя со своими мальчиками от трех браков: подростком Василием, восьмилетним Домиником и маленьким трехлетним Адрианчиком, которого бабушка вообще никогда не видела, потому что Адрианчик с дядей Володей и его третьей женой, кореянкой, жили в Калифорнии. Бабушка просияла, усадила Адрианчика себе на колени, он сморщился и завозился, запыхтел, судорожно забился локтями, как голубь, залетевший в мясную лавку. Лана вопросительно уставилась на брата Володю: выходит, заехали за всеми – вначале за Володей, а потом вместе с ним в Минск к первой жене и в Балтимор ко второй, с которой Володя и эмигрировал. Последний раз Лана видела Володю десять лет назад. С тех пор он похорошел, погрустнел и стал похож на какую-то неназываемую мебель. Адрианчик завыл, извернулся ящером, бабушка засмеялась: ты, Вова, такой же упрямый был.

Привезли, заселили в гостиницу, все объяснили наконец-то: такая программа, перенаселенность туда-сюда, буквально через пару сотен лет планируется Большой Суд, но всех сразу не потянут, это же миллиарды, незарегистрированных еще сколько, короче, муторный процесс, поэтому было решено ввести программу, чтобы некоторые желающие еще до Большого Суда прошли все судебные испытания и получили сертификат заранее. Зато тогда потом уже, когда Большой Суд, их это не коснется, будут сидеть с сертификатами как зайчики.

Еще сообщили, что испытания все еще «прокатываются» и в дальнейшем будут модифицироваться, поэтому можно оставлять жалобы и предложения в специальной книге, и всё потом обязательно учтут, вам же самим пригодится.

Пригодится, пригодится; тут все пригодится, все сгодится. Гостиница оказалась царская, пятизвездочная: бассейн, азиатский ларек с дрожащим, как танцовщица, муссом из личи и манговым смузи в пластиковых ведерках, гигантское неоновое лобби с кальянным баром, музыкой и аниматорами для малышей, бармены услужливо говорят на всех языках, даже на польском. Лана во время ланча набирает полные карманы винограда, Арсений и Машенька тянут в номер вазу-кубок, усыпанную доверху золотыми, как монеты, карамельками.

Потом бабушка заходит к ним – помолодевшая, в синем платье – и таинственно говорит, что заполнила все бумаги наконец-то и скоро убегает на первое испытание.

Потом снова прибегает с букетом цветов (подарили на рецепции) и какими-то папками, оставляет их на подоконнике, волнуется, говорит, что придется много всего вспоминать, фактически всю жизнь заставляют вспомнить и потом по каждому событию пройти схематически, и так каждый день.

Прибегает и убегает, видно, что немного нервничает, но и радуется тоже: глаза блестят, запястья спортивно пульсируют, улыбка не сходит с растерянного лица.

Все это время за ней по гостиничному коридору властно и важно ходит какое-то некрупное черное животное с налитыми кровью глазками и красной тряпочкой в зубах. Животное дожидается бабушку около двери в номер, внутрь не заходит. Выясняется, что действия каждого участника курируются свыше, поэтому должен присутствовать спутник и наблюдатель – у большинства это традиционный огнегривый лев или иное благородное схематичное животное вроде единорога; за одной старушкой, например, ходил бенгальский тигр ростом в два раза больше этой самой старушки, но у бабушки получилось совсем странное, пусть и величественное, животное. Машенька, всмотревшись в него издалека, предположила, что это плешивый сурок. На деле же это было черное, неповоротливое кошачье животное, похожее на барса, но с неудобными плавательными перепонками на лапах и плотным кожистым, как у выдры, хвостом.

Позже, благодаря эрудированному Володе, все выяснили, что бабушкин плешивый полутигр – это бабр. Бабр изображен на гербе Иркутска и фактически является выдуманным животным – неким трагическим гибридом уссурийского тигра и бобра: поспешные и тревожные геральдические художники, по словам Володи, не разобравшись в том, что бабр – это тигр, а не бобр, пририсовали зверю плавательные перепонки и бобровый хвост. Оказалось, что в зубах у бабра – убитый им малютка соболь, который также присутствует на гербе Иркутска. Мертвый соболь доказывает, что существо с перепонками и кожаным хвостом не бобер, а опасный и благородный тигр.

В детстве бабушка какое-то время жила в Иркутске. В общем-то, все сошлось. Пока Володя объяснял это сестре и племянникам в лобби, бабушкино животное внимательно, как сторожевой пес, присело и деликатно положило мертвого соболя прямо на ковер. Потом снова вцепилось зубами в трупик и, весело поднимая лапы, будто на марше, поспешило за бабушкой, пробегающей по коридору с очередной пачкой заполненных анкет.

Каждый день бабушка проходила испытания: исчезала куда-то, возвращалась взволнованная, сияющая. Как-то пришла 16-летняя, пылающая, как камин. Однажды вернулась совсем ребенком, двух слов не могла связать. Но приходилось связывать как-то – по правилам во время каждого испытания необходимо было спрашивать совета у одного-единственного кровного родственника. Бабушке объяснили, что она будет переживать различные важные ситуации из собственного прошлого, но сконструированы они будут так, что поступить правильным образом будет принципиально невозможно – и, чтобы принять правильное решение, необходимо попросить совета у родственника. А потом принять еще одно решение: следовать совету или нет. Правильное решение только одно, ошибаться нельзя, но все это не очень страшно – даже если сертификат не дадут, все равно впереди маячит какая-то жизнь, все можно поправить потом, когда будет Большой Суд, к тому же это тестовый режим и, возможно, пару ошибок допустить не так страшно.

Лана уточнила у бабушки: мама, ты оказываешься в ситуациях, которые у тебя когда-то были? – но бабушка хитро прищурилась и тонким голосом ответила: не совсем – в тех, которых не было, но могли бы быть, и поэтому они выглядят и воспринимаются как подлинные. То есть другие ситуации, которые ведут к таким же деталям биографии, понимаешь? Лана качала головой, вынимала из карманов халата утренний виноград и давила его языком: ничего не объяснить тут.

Вообще бабушка пришла к Лане за советом, и зверь бабр сидел молча под дверью, жуя плоть мертвого своего спутника так интенсивно, что казалось, будто его бесконечно тошнит одним-единственным соболем. Бабушке выдали такую ситуацию: ей было хорошо за тридцать, и она мучительно не могла разрешиться Ланой в роддоме, и врачи ангельским хором возвестили – выбирай, тут надо кого-то одного выбрать, или ты, или она, а выбрать невозможно, и ужасно болит, и синие круги под глазами крутятся-вертятся, как небесная мельница, а под чьими глазами – не очень понятно уже, просто нехорошие глаза вырезаны в потолке, выломаны усилием боли провалы-дыры, смотрят и ждут. Ты же сама рожала, объясняет бабушка Лане, ты должна знать, как поступать в такой ситуации, у меня сейчас это впервые. Лана подумала и ответила: а я бы осталась жить, наверное. Что дети, эти же дети потом всегда еще раз придут, а человека, если уйдет, назад не вернуть.

Тогда бабушка вышла в коридор и подумала: совет правильный. Потому что какая-то она странная, эта Лана, лучше бы ее не было. Делайте всё так, чтобы со мной все хорошо было, попросила она врачей; если все пойдет не так, еще нарожаю. Потом оказалось, что это было правильное решение: ребенок родился кое-как, синий, как вечернее платье, но зашевелился, ожил, запищал неприятным котенком. Вечером, когда бабушка заполняет какие-то бумаги, ей объясняют: все сошлось, разумный эгоизм – это нормально, если бы вы пошли на операцию, мы бы и вас потеряли, и ее, а так у вас дочка, поздравляем.

Потом бабушка вспомнила, что в реальности никаких проблем с Ланой не было вообще: родилась быстро и весело, здоровая, крепкая, как гранат, с густыми черными кудрями и цепкими сжатыми кулачками.

Но вскоре она поняла, как это работает: вот школа, подружка детства Леночка разбила вазу в учительской, и надо выдать, потому что всех оставят без экскурсии на хрустальную фабрику, – но как выдашь подружку? Американский школьник Доминик хлопает девятилетнюю бабушку по плечу и говорит: глупая, это не предательство вообще, ты просто говоришь правду. И бабушка понимает: совет Доминика правильный, – и, дрожа от стыда, произносит куда-то в пол пять кровавых слов, и на экскурсии вдруг осознает, какое тошнотворное множество этих обычных, бессмысленных ваз делают на фабрике – сотни, тысячи, – и берет одну из них с конвейера, чтобы медленно разжать руки и увидеть, как она рассыпается хрустальным букетом в воздухе: ваза ничего не стоит, но настоящая дружба стоит того, чтобы перечеркнуть ее навсегда пятью словами правды, – и тем более она стоит этой отчаянной попытки вернуть ее этим бессмысленным актом самопожертвования. Потом оказывается, что решение было правильным: если бы Леночка осталась бабушкиной подругой, она бы разбила, будто вазу, ее семью, и Лана с Володей бы никогда не родились, да и Доминика бы не было.

Однако в реальной бабушкиной жизни все случилось не так: вазу расколотили они с Леночкой вдвоем, наказали за это двоечника Усманцева, а их дружба продержалась еще года три, пока Леночка не пошла по рукам, не разбежалась по мальчикам, подвалам, лагерям и зовущим пьяной песней летним закатам. Рассосалась, как опухоль, несущественная доброкачественная Леночка – кто бы мог подумать, что бабушке придется вспоминать ее дрожащие птичьи плечики уже на собственном, персональном закате?

Вот бабушке всего восемь, и мама врывается в ее комнату: ты не спишь? Я тебя сейчас убью.

Бабушка молчит, а мама спрашивает: снова читаешь в кровати? А у бабушки под кроватью сидит больной котенок со слезящимися, гнойными глазами, и котенка необходимо оставить, но как его покажешь маме, если у него вместо лица – желтая уродливая корка? И она отвечает матери своей: да, читаю, и мать говорит ей: дай же мне книгу свою, я ее выброшу, потому что я предупреждала, еще раз – и я выброшу. И протягивает руку. И тогда бабушка впервые в жизни молится: господи, думает она, господи мой боже, пошли мне срочно книгу, пошли мне какую-нибудь книгу, чтобы солгать, потому что без книги никакой лжи не получится и все рухнет. Любую книгу вообще пошли, господи, даже не важно какую, просто какую попало, можно даже плохую или ненужную тебе книгу, все равно ее выбросят, и я обещаю никогда не думать о том, что это была за книга, господи.

Бог не посылает ей книгу, под одеялом предательски пусто. Котенок начинает пищать, мама выуживает его из-под кровати и заставляет отнести назад на помойку, где подобрала. Восьмилетняя бабушка с ворочающимся за пазухой мокрым, скользким больным котенком долго-долго стоит у ночных мусорных баков, вдыхает свежий весенний воздух и смотрит в янтарный квадрат собственной кухни, где маячит злобный мамин силуэт. Потом она просит совета у внучки Маши: уйти вместе с котенком из дома? Маша долго думает, потом отвечает: маму нужно слушаться, но и котенку нужно помочь – поэтому надо вернуться с котенком и сказать, что послушалась и отнесла, но теперь снова принесла, со взрослыми такое иногда работает. Бабушка так и делает, после чего получает от мамы мокрым колючим полотенцем по щекам и шее, а котенок улетает в мусоропровод. Вечером ей сообщают, что и это решение было правильным: именно после инцидента c котенком у мамы началась депрессия и она решила уехать из Иркутска, потому что нет там жизни, нет. А так бы росла в Иркутске, и никого бы не было: ни Маши, ни Арсения, вообще другая была бы семья. Потом бабушка вспомнила, что кот Киса с первого взгляда бесповоротно очаровал маму, и переехали они только потому, что у мамы случилась не депрессия, а любовь с тем усатым моряком из Ильичевска, и Кису они везли с собой в деревянном ящике из-под персиков.

Дальше ситуации становились более сложными: вот бабушке уже 28 и у подруги Наденьки беда – изменяет муж. Да только знает об этом сама бабушка, а Наденька не знает, просто подозревает что-то: мучается, советуется, роняет жемчужные безымянные слезы в горький суп. Бабушка узнала об этом от другой подруги, на работе: мир тесен! Та тоже была сама не своя – измеряла тесемкой талию, швыряла обеденный пирожок на белый кафель, шептала: не разведется никогда, пора рвать – и рвала на аккуратные мелкие кусочки пористый белый хлеб, словно невидимым птицам. Сказать ли Наденьке правду? Тогда та, хлебная вдова, наверняка получит свое счастье – но хорошо ли это?

Бабушка решает выяснить все у Арсения, но он настроен воинственно: всех поубивать, никого не прощать, а мужа забрать себе! Но потом, видимо, вспомнил какой-то фильм и дал хороший совет: поговорить с мужем Наденьки самостоятельно, спросить, что он там себе думает. Бабушка назначает встречу мужу Наденьки, но тут обнаруживается, что муж уже давно влюблен в нее, в бабушку, и даже ту корову с работы он очаровал только для того, чтобы быть еще ближе к ней, к бабушке, из третьих каких-то рук, из пятых, десятых про нее все разузнать. И что делать, брать его или не брать? Брать, понимает бабушка, берет и плачет: не любит совсем, но такой совет. Лежит рядом с этим чужим мужем в постели, как с хлебным батоном: непонятно. Обнимать, не обнимать. Все чужое. Но вечером зверь бабр кладет мертвого соболя на ковер и говорит бабушке, что она приняла правильное решение – этот чужой муж потом на ней женится и станет отцом ее двоих детей. Нашла свое счастье, но честным образом – это нормально, так можно. Бабушка не очень понимает, как так вышло, – ведь в жизни она познакомилась с дедушкой на танцплощадке и не отбивала его ни у кого, и не был он этим ватным чужим хлебным валиком, а был шумным и праздничным, как уличная рождественская ярмарка. Но там другие правила, видимо, там надо найти человека совершенно по-другому и совершенно другим человеком, чтобы сошлось.