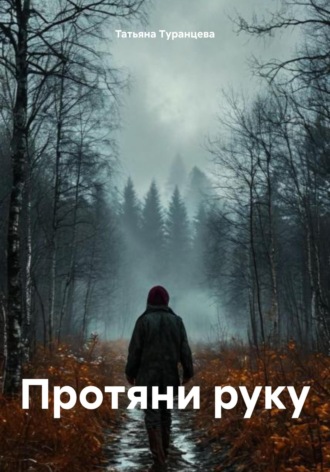

Татьяна Туранцева

Протяни руку

В самые трудные моменты – вечером, когда темнота пробирается в каждый уголок дома, в окнах сплошная мгла и все кажется больше, страшнее и опаснее, чем на самом деле, – в такие моменты Вике казалось, что она совсем, абсолютно одна в этом мире. Одна тарелка, одна кружка на столе, одна зубная щетка в ванной и целый шкаф – для одной. Это было очень непривычно и как-то неправильно, что ли. Одиночество накатывало и укрывало с головой, становилось трудно дышать и очень хотелось, чтобы кто-то был рядом. Но вокруг было тихо, холодно, безучастно и очень больно. Боль от предательства – она особенная. Это не потеря, которую можно оплакивать громко, долго и без стеснения. Про потерю можно рассказывать, и тебя будут слушать участливо, понимающе кивая и жалея. Будут рядом, предлагать помощь, сочувствие и понимание. А вот предательство… Оно ранит глубоко-глубоко, до самого дна души, и всегда идет рука об руку со стыдом и чувством вины. Болит долго и мучительно, но страдать напоказ вроде как и нельзя. Потому что унизительно, потому что вроде как и с тобой что-то не так, если предали. Потому что пожалеют не искренне, а вроде как снисходительно, с мыслью «д-а-а, со мной такого не случится». И будут присматриваться к тебе по-особенному, словно в поисках того самого изъяна, из-за которого все и произошло. Окружающих раздирает от любопытства и желания расспросить обо всем, но сдерживает стеснение и уважение к горю. И они, сами не зная как себя вести, сторонятся, избегают, наблюдая издалека. Так что переживала свою боль Вика в одиночестве, глотая слезы и бездумно всматриваясь в тьму за окном. Там под напором пронизывающего ветра срывались листья с таких красивых днем и таких мрачных ночью кленов, трава бурела и ложилась влажным ковром на черную землю, небо опускалось все ниже, хороня собой смелые мечты и глупые фантазии, и все вокруг постепенно отступало и склонялось под неистовым напором бесстрашной осени, которая неминуемо возвращается каждый год, смелая настолько, чтобы внезапно порвать наши отношения с сияющим летом и вернуть нас на землю, в быт, рутину и обязательства.

***

…В самой большой комнате старенького деревянного домика, с красно-бордовым ковром на стене, иконой в углу и жарко натопленной печкой собрались трое. Сухонькая старушка, маленькая, со скрюченными артритом пальцами и добрыми глазами, всегда молчаливая и безропотная. Когда-то высокий старик, с белыми как свежий снег волосами и большими сильными руками, строгий и волевой. Женщина среднего возраста, слегка полноватая, с красивым лицом, немного смущенная, как будто не в своей тарелке.

Все трое, каждый в своих мыслях, молчали. В маленьких окошках с ватой между рамами гуляла разноцветная осень, старый буфет иногда вздыхал и поскрипывал от усталости и долгих прожитых лет, часы на стене немилосердно отсчитывали секундной стрелкой бег времени.

– Молодые нынче слабые пошли, может и не справиться она, – вдруг нарушил уютную тишину беловолосый старик и снова замолчал.

– Ну что вы, Петр, конечно справится. Ее просто нужно немного утешить, – скромно улыбнулась старушка. – Они у нас все молодцы и очень сильные.

– Сильные-то сильные, только ерундой какой-то страдают. Надя, а ты что думаешь? – обратился старик к женщине. Та обернулась, пожала плечами и промолчала.

Вошел статный, смуглый, черноволосый пожилой мужчина. В сером, довольно поношенном костюме, в непонятного от времени цвета рубашке. Погрел руки о теплую печь, по-хозяйски уселся на видавший виды диван.

– Я растил ее сильной и смелой, – уверенным голосом сказал новенький. – И говорил не давать себя никому в обиду. Она умеет лазать по деревьям, ловить рыбу, стрелять из лука, плавает как рыба, может растопить печь, костер и починить удочку. Разве такая девочка может чего-то бояться?

– Она уже давно не девочка, Виктор… – отозвалась старушка. – Точнее, не та девочка с удочкой, которая удила с тобой карасей и ходила через реку за парным молоком. Она выросла. И проблемы ее тоже выросли.

– И что с того, – нахмурился мужчина. Все новое и меняющееся вызывало у него раздражение – такой уж человек.

Старушка спохватилась.

– Ой, пойду воды принесу. И дровишек подкину. И курочек кормить скоро.

– Аня, сиди. Что ты все мечешься? Хватит уже, отдыхай. Все сами сделают, – сказал беловолосый старик. – Ты мало поработала, что ли?

– Да не могу я сидеть, Петр. Всю жизнь на хозяйстве, дети, внуки, огород. Вы же знаете, как оно бывает, – смущенно заулыбалась старушка. – Ни минутки покоя с самого детства. Все в работе, в заботах. А как эти малыши – она кивнула куда-то в торону, – стали приезжать на каникулы, так жизнь стала хлопотной, но такой радостной. Все печали позабылись, аж помолодела. Какая там старость и болячки, когда они зовут на горку кататься. А как они мои блины уплетали! – и она все улыбалась, бродя по счастливым воспоминаниям.

– Это да, – заметил Виктор. – Когда Вика родилась, мы с ее бабушкой не знали куда деться от радости. Девочка, это ж после двух сыновей! Уж как мы ее баловали, родители только ругались да руками разводили. А как не баловать, когда глазками своими голубыми смотрит и ручки тянет? Мы ее и читать рано научили, и рисовали, и пели, и в шахматы играли, и в шашки. Но и учили всему: и в огороде поработать, и суп сварить, и за младшими присмотреть. А потом уже можно и на речку, и в траве поваляться. Эх, выросла она с нами, на своих овощах и чае из самовара. Это потом уже перестала приезжать, как совсем повзрослела. Не до стариков уже стало.

– Да не жалуйся, Виктор, – ответил Петр строго. – Все правильно. Старым старое, молодым – вся жизнь впереди. Вику я помню, как к нам приезжала. Маленькая совсем, меня боялась. Все норовила мимо незаметно прошмыгнуть, как будто я ее съем. И глаза живые. Надо помочь девчушке.

Остальные старики согласно закивали. Женщина, глубоко задумавшись о чем-то своем, тяжелом, смотрела в окно.

***

Тоска засасывала Вику все глубже. И не то чтобы жить не хотелось, просто все вокруг как будто враз потеряло и краски, и вкус. То, что казалось важным раньше, значения уже не имело, а новые смыслы найти не удавалось. На любою идею из туманного мозга плавно выплывал закономерный вопрос: «А зачем?».

Надо бы прибраться в доме – «а зачем?»

Надо купить продукты и приготовить нормальную еду – «а зачем?»

Почитать, погулять, встретиться с подругой – «а это зачем вообще?»

Мир сузился до двух пунктов назначения: дом-работа. Отдираешь себя от кровати в уже совсем темное октябрьское утро и пытаешься убедить, что день надо бы прожить («а зачем?»). Безвкусный кофе с привкусом разочарования; пара бутербродов, щедро сдобренных воспоминаниями; сырая дорога к метро с уродливыми полуголыми кленами; глупые серые лица в вагоне и пресная работа. Ни вдохновения, ни утешения, ни даже маленькой радости. Тупик.

Потом все то же, только в обратном порядке: работа-метро-аллея кленов-пустая квартира. И снова приходит ненавистный вечер, обнажая все, что так старательно рассеивал дневной свет. Голова начинает работать в усиленном режиме: мозг прокручивает сотни сказанных фраз и ищет в них скрытые смыслы; вина незаметно подкрадывается и подкидывает образы из памяти, чтобы закрепиться окончательно; унижение и стыд просто существуют рядом. И над всем этим глухая боль огромным, тяжеленным вопросом «за что?» ложится на плечи и придавливает к земле.

Муж не звонил и не писал с тех пор, как Вика ушла с минимумом вещей на съемную квартиру. В чужое, неприветливое жилище, где все не такое и не так. Чужая обстановка, оформленная равнодушно, даже без намека на уют; вразнобой расставленная мебель, никак не вяжущаяся между собой; бездушные предметы, существующие порознь. Как будто в одно помещение набилось множество совершенно разных людей, не желающих общаться друг с другом. Но здесь хотя бы ничто не давило на память, напоминая о беззаботных днях. Новое место – и никаких воспоминаний. А главное – здесь не было его, человека, который был так дорог и в одночасье стал чужим, принадлежащим уже другой. Не было неловкого молчания, попыток избежать зрительного контакта. Не нужно было прятаться от него, мучительно решать, как уживаться в одном пространстве, как себя вести. Здесь можно было быть собой и дать волю чувствам и размышлениям. Можно было злиться, плакать и жалеть себя. И при этом никого не стесняться. Можно было дать волю всему, что накопилось в голове, напирало, требовало выхода, стучалось в сознание. Нельзя думать и представлять любимого с другой женщиной, но воображению разве ж укажешь. Вика запрещала себе думать, ругала себя, пыталась отвлечься на книги, фильмы и глупые сериалы, но фантазии о том, как ее муж обнимает, целует, гладит по волосам другую женщину неумолимо и безжалостно лезли в голову и пронзали острой болью. Она постоянно видела эти невыносимые картины: вот они сидят в машине (в их с Викой машине!), она улыбается и делает фото; вот они бесстрашно сидят в кафе, даже не опасаясь встретить знакомых, пьют кофе, болтают о разном; вот он у нее дома, что-то увлеченно и весело рассказывает; вот они охвачены страстью… Это было больно, жестоко, но поток этих кадров не остановить. Мысль о том, как такое вообще возможно, не укладывалась в голове. Вполне возможно для того, у кого не такие строгие моральные принципы. И встречается на каждом шагу, увы. Банально до невозможности, и оттого еще унизительней. Прежний мир разрушен, новый даже не на подходе, и Вика ощущала себя словно среди сильнейшей метели, когда ничего вокруг не видно, сбивает с ног, колючие льдинки бьют по лицу, и непонятно, откуда ты пришел и куда идти дальше. Холодно, темно, одиноко и вокруг ни одного огонька, сулящего человеческое тепло, жаркий огонь камина и горячий чай. Октябрь и пустота.

***

В теплой комнате дряхленького домика делились историями. Виктор, смуглый, худой, с гладко выбритым лицом, поговорить любил больше всех.

– Ничего почти из детства не помню. Так, урывками. Конечно, и детство было другое совсем. Ну, курить лет в девять начал. Очень уж голодно было. А еще помню, как отрубил палец брату. Что уставились? За детьми никто ж не приглядывал. Рубили дрова, он кладет ладонь на чурку и говорит: «Спорим, не отрубишь палец?». А я что, я же не слабак, взял и рубанул. Хорошо, что не всю кисть, а только мизинец наполовину. Ох и влетело нам тогда… Жили бедно, как и все, много работали и питались чем Бог на душу положит. Дорогу в школу очень любили мы, кому повезло учиться. Собирались целой ватагой, от мала до велика, и шли толпой. Через лес, через поле. То ягод наедимся, то заиграемся – опоздаем. И никто нас не ругал – хорошо еще, что дошли да никого по дороге не потеряли. А зимой трактор впереди ехал, колею нам делал, чтоб пройти. Снега-то было – ого-го! А если трактор с прицепом, то нас закидывали в этот прицеп, так и ехали, вповалку, греясь. Хорошо было…

Остальные молчали. Каждый о своем задумался.

– Я очень хотела учиться. Уехать из деревни, мир посмотреть, хоть чуть-чуть, – прервала тишину Анна. Седая, сморщенная, она ютилась в уголке у печки, кутаясь в старый платок. – Только мамка запретила. Сказала, надо помогать. Старшие-то разъехались, кто замуж, кто в армию, кто учиться смог. А я одна осталась, в деревне со стариками да с младшими. Много земли у нас было, хозяйство большое, рабочих рук не хватало. Ой, и плакала поначалу…. Думала, всю жизнь упустила. Так и помру среди коров и свиней. А потом колхозы пришли, а отец землю свою до последнего отдавать не хотел. Всю жизнь он в эту землю положил, как отдать-то? Ну вытравили нас все равно. Отрезали, отрезали по кусочку, пока совсем ничего не осталось. Даже коров некуда было вывести. Тогда разозлился отец, да и перевез нас всех в город. Сам на железную дорого работать пошел, в депо. Братья-сестры мои кто в школу учиться, кто уже в училища пробовали. И радоваться бы, что из деревни выехала, да я уж взрослая была, какая тут учеба – пора на жизнь зарабатывать. Тут и муж нашелся, вы ж его помните? Красивый, наглый, родителям моим понравился. Думали, буду я за ним в достатке. Сказали идти, я и пошла. А не любила совсем его, пошла по приказу, мамке с папкой тогда никто не перечил. А тот, кого любила, веры был не той, за него не дали пойти…

Ну, дети один за другим, на завод устроилась, да там всю жизнь и проработала, с работы сразу сразу к детям и хозяйству. Большое у нас было хозяйство – семью-то надо было кормить. А, ну я уже говорила. То, может, ничего хорошего и не видела в жизни, пока внуки не появились, да отдохнуть немного можно было. Только вот знаю я, что как бы трудно ни было, всегда можно за что-то ухватиться. Тебя грусть-тоска съедает, а ты поди травку прополи, курочек вон покорми, огород полей, дырку заштопай, кушать приготовь. И вот уже что-то хорошее и полезное сделала. А то урожай хороший, или премия какая, или курочки к тебе бегут, квохчут – вот и радость небольшая, можно ухватиться-то. И пока хватаешься то за одно, то за другое, грустить-то и времени не остается, тоска не подступится. А как сделала все дела свои,порадовалась мелочам, так и вечер пришел, а ты без сил совсем, спать сразу. Некогда грустить, выходит!

Старушка перевела дух и замолчала. Такие длинные рассказы были ей непривычны, всю жизнь молчала, пока не спросят. Скрюченные от многолетней тяжелой работы пальцы перебирали край платка – требовали занятия. В комнате снова повисла тишина. Старенький электрический счетчик издавал слабый писк, часы все так же настойчиво тикали, дрова в печке все так же трещали. Как всегда.

***

Спала Вика отвратительно, и на помощь обычно приходили алкоголь или успокоительное. Но в эту ночь она заснула намного раньше обычных двух часов, и был необычный сон.

Вика увидела себя, девятилетнюю, в купе поезда с любимой бабушкой. Светит солнце, колеса мерно перестукиваются, позвякивают чашки на столике. Она сидит на нижней полке и от скуки пялится в окно, украшенное легкими занавесками. А там все проносится так быстро, что не успеваешь и разглядеть толком. Лес, лес, потом резкий разрыв – дорога с переездом – и опять лес. Вот деревня какая-то. Яркое солнце отражается от снега и слепит глаза. Еще только ноябрь, а здесь уже столько снега! Вот старушка, закутанная с ног до головы, пробирается по своему двору, высоко ступая в теплых валенках. Видно, что ей тяжело дается этот снег. Интересно: кто она, эта старушка? Куда идет? Покормить живность? Взять что-то в сарае? Никогда не узнаешь – картинка промелькнула и скрылась. А вот высокие сопки. По склонам цепляются березы, совсем осенние, полуголые. И снега здесь нет. Странно. Крутой поворот: дедушка говорил, если выйти из купе и посмотреть в окошко назад – увидишь хвост поезда. Сорвалась, выскочила в длинный коридор с красным ковром. Прижалась носом к окну – и правда: хвост. Виден! Еще дома дедушка выдрал страницы из старенького маленького атласа, гладкие, толстые, и нарисовал ручкой их с бабушкой маршрут. Вот здесь вы сядете в поезд, а сюда приедете, аж через семь дней! Сколько интересного увидишь! А вот крутой изгиб дороги – ищи хвост поезда… А вот Байкал! Насколько хватает глаз – лед, толстый и почти прозрачный. Все повыходили из купе и любовались. Сколько людей с нами едет! Возвращается попутчик – высокий веселый парень. «Привет, барышня!» – каждый раз приветствует ее одинаково. А Вика смущается и теряется рядом с ним… Девять лет – уже не ребенок, чтобы играть, но и не взрослая, чтобы заинтересовать весельчака. Вот и тушуется. Проводник собирал детишек вагона в своем купе. То ли скучно ему было, то ли родителям давал отдохнуть. Учил мастерить поделки из пластиковых бутылок и пенопласта. Вазы какие-то… Весь вагон в катышках пенопласта, зато дети счастливы. Да и перезнакомились.