Татьяна Нартова

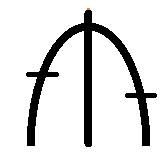

Знак обратной стороны

В парке было тихо. Тишина резала мой слух горожанина, привыкшего к постоянному гулу, стуку, крикам и другим аудио помехам. В парке я была всего пару раз, еще в то время, когда он представлял собой заброшенную лесополосу. Неподалеку от парка жил второй мамин муж, а теперь один из ее лучших друзей – дядя Алик. К нему-то мы и наведывались. Дорога от остановки до подъезда как раз проходила в этих местах, теперь совершенно неузнаваемых. Изменился даже рельеф: никаких оврагов или горок, весь парк представлял собой систему разнокалиберных площадок. Прямые асфальтированные дорожки для велосипедистов, извилистые тропинки для любителей неторопливого передвижения на своих двоих. Апрельская, еще робкая травка росла здесь ровной щеточкой, многочисленные клумбы были пока пусты, но среди комьев земли пробивалась нестройная армия сорняков. Пахло холодной водой, свежей зеленью и первыми цветами – весной.

Церковь стояла почти в центре парка, но была закрыта от любопытных глаз за пушистыми ветвями елей, образовавших что-то вроде естественной ограды. За шесть десятков лет от нее мало что осталось. Две стены, точнее, две с половиной, походили на старый, развалившийся зуб. Одна из стен, к тому же, накренилась. Обломки кирпичей и куски штукатурки лежали тут же, медленно зарастая мхом и лишайниками.

– И вот об этом столько разговоров? – с презрением обвела я руками не слишком живописные руины. – Я думала, от нее осталось… кхм… несколько больше.

– Время не щадит ничего, особенно то, что уже разрушено, – выдал в ответ Слава. – Жизнь невозможно повернуть назад, и пасту в тюбик снова не засунешь. Ею занялись всего несколько лет назад, а до того никому дела до церкви не было. Удивительно, что при таком отношении хоть что-то осталось. Но сюда приходят не за этим. Чтобы увидеть настоящее чудо, надо обойти стену. Пойдем.

Слава протянул руку, я взялась за нее, и мы вместе направились вдоль развалин. Камни, из которых был сложен фундамент, выпирали из земли вместе с остатками кладки. Сейчас они были неплохо видны, но летом, когда здесь трава станет по пояс, продвигаться будет опасно. Мы обогнули менее пострадавшую часть постройки, и перед моими глазами предстала она.

Картина была размером не меньше трех метров на два. Первое, что бросилось в глаза – лицо изображенной на ней девушки. Оно очень походило на изображение святых: одухотворенное, наполненное спокойствием и какой-то неземной красотой. Фигура девушки была выписана с особой тщательностью. Каждая складочка ее платья, каждая жилка на шее, но особенно поражали глаза. Я никогда не видела таких глаз – пугающе живых, следящих за каждым твоим движением. Словно в противоположность девушке, пейзаж за ней представлял собой разбросанные цветовые пятна. Едва можно было различить группу деревьев, мельницу и какие-то совсем уж далекие постройки. Все это было нарисовано размашистыми мазками, а в цветах почти не было плавных переходов. Но не только эта странность не давала мне покоя.

Я снова и снова приглядывалась к отдельным местам, к садящемуся за горизонт солнцу, к темным ветвям, к подолу длинного сиреневого платья девушки. Пока, наконец, не поняла промах автора.

– Свет. Все освещено так, как должно быть на закате, кроме девушки. Чтобы она выглядела так, солнце должно быть не позади, а четко по ее левую руку, – сделала я вывод. – Ты уверен, что картину нарисовал один человек? Такое впечатление, будто сначала появился пейзаж, а кто-то потом пририсовал девушку.

– Это все, что тебя удивляет? – Слава оперся спиной о стену рядом с картиной.

– А тебя разве нет? – вопросом на вопрос ответила я.

Будущий муж отлепился от развалин и, загибая пальцы, принялся перечислять:

– Одеяние девушки. Она похожа на какую-то мадонну, но одета в платье тридцатых-сороковых годов. Таких барышень на советских плакатах изображали с подписями вроде «нам света не нужно – нам партия светит». Это раз. Второе, как ты уже заметила, не соответствие пейзажа и главной героини. Все как раз наоборот, такое впечатление, словно сначала автор долго и упорно трудился над портретом, а потом устал, забил на все и за пару часов намалевал фон. И третье, приглядись внимательнее.

– К чему? Я и так внимательно гляжу. – Правда: я пялилась на картину уже битых четверть часа, так что голова начала кружиться.

– Знаки, – дьявольски улыбнулся Слава. Тогда я впервые поняла, насколько обаятельным он может быть. И, наверное, именно в тот момент во мне появилась уверенность, что именно с Доброславом я свяжу всю оставшуюся жизнь. – Эта картина вся написана какими-то завитками.

Двери

Символ правой руки. Прямое значение – «произведение некого действия для достижения цели». Также может трактоваться, как выход из долгой стагнации на новый личностный уровень. Символ, направленный на будущее, поэтому не сочетается со знаками прошедшего, а также со слишком темными оттенками, мешающими облегчить преодоление «порожка».

2/4

Она поднималась на третий этаж, вслушиваясь в каждый удар каблуков о бетон. «Цок-цок, – пели они, – сегодня будет отличный день. Цок-цок, тебе совершенно не о чем волноваться». Цокот красных туфель как гимн уверенности, которой ей всегда не хватало.

С самого рождения жизнь Людмилы шла по накатанной. Ни как трасса для скелетона, где каждое твое движение либо уменьшает, либо увеличивает шансы на победу, а, скорее, как тропа на дне высокого каньона: хочешь, не хочешь, а свернуть никуда не удастся. И Люда послушно шагала. Сначала из двухкомнатной квартиры на окраине городка в детский сад, потом из еще меньшей по площади конуры в школу. Отучившись десять лет, она совершенно беспрекословно повиновалась родителям, подав документы в педагогический. А окончив его, молча пошла на работу в ближайшее учебное заведение.

Люда ненавидела спорить со старшими и что-то доказывать. Порой, когда ее отец особенно раздражался и спрашивал дочь: «У тебя, вообще, есть свое мнение?» – она задумывалась. И правда, есть ли? Или Люда, как автомат с газировкой. Сунешь в него одну монету – получишь воду без сиропа, сунешь две – воду с сиропом. Но если тебе захочется вовсе не воды, а чая или кофе, то придется искать другой автомат. Люда не способна была дать отпор, как не способен этот самый автомат выдать моккачино вместо тархуна.

И все же в ней что-то начало изменятся. Сначала Люда ушла из старой школы – ее первого места работы. Просто внезапно поняла, что больше не может там оставаться. Она была единственной учительницей в возрасте до сорока лет, и коллеги относились к ней соответственно.

– Я чувствую себя желторотым воробьем, пытающимся стащить корку хлеба у стаи ворон, – пожаловалась Людмила как-то своей единственной подруге Валерии. – Чтобы я не сделала, чтобы не сказала, они так на меня смотрят…

– Вполне представляю, – ухмыльнулась та. – Моя мать смотрит на меня абсолютно также.

– Да, но она твоя мать, а не какая-то тетка, о которой ты не знаешь ничего, кроме того, что она предпочитает удушающие духи, вышедшие из моды еще в прошлом веке, – вздохнула Люда. – Но уволиться я не могу. Мой отец все свои связи задействовал, чтобы меня туда на работу взяли.

– И что? – неожиданно прервала ее Валерия. – Теперь ты должна до конца своих дней преподавать в шестнадцатой? Знаешь, иногда надо уметь сказать «нет». Нет, я не люблю апельсиновый сок. Нет, мне не нужны бесплатные пробники. Нет, я не выйду за тебя замуж. Нет, я не хочу тут работать. Это просто. Давай, просто произнеси по буквам: «Эн-е-те, нет».

– Отстань, – помрачнела Люда.

– Тоже не плохо, – похвалила ее подруга. – Послушайся моего совета. Нельзя долго думать и рефлексировать. Просто сделай то, что хочешь. Хоть раз в жизни. Вдруг понравится?

Лера была права. На следующий день, собрав всю свою решимость, Людмила подала заявление об уходе, а уже через месяц была принята в другую школу. Теперь ее не мучили косые взгляды, не душила вонь древнего парфюма. Теперь она могла в перерыве между уроками сидеть вместе с Лерой и лакомиться печеньем или обсуждать с симпатичным учителем физики новый сезон очередного детективного сериала. Она, наконец, поняла одну истину: человеческое существо не ограничивается белым прямоугольником, с написанными на нем ФИО и должностью. Невозможно быть просто учителем, матерью, женщиной, дочерью, ибо одно неотделимо от другого.

– Знаешь, почему я не люблю Супермена? – однажды сказал тот самый симпатичный учитель физики.

– Почему?

– Очки. Сначала я недоумевал, почему никто не видит, что Кларк Кент и Супермен – одна персона. Но потом я понял всю глубину этого сюжетного хода. Мы все – такие вот летающие пришельцы.

– Ты по ночам спасаешь репортерш? – не удержалась от шутки Люда.

– Нет. Не спасаю. Но когда я прихожу сюда, то словно надеваю маскировочный костюм. Дети видят во мне только учителя, но не человека. Они даже не могут представить меня все этих стен. Понимаешь, о чем я?

– И ты не любишь Супермена, потому что…?

– У него дурацкие трусы, – неожиданно закончил физик и весело расхохотался.

Тогда Люда его не поняла. Если ты профессионал своего дела, разве не логично, что все свои домашние проблемы, подобно очкам Супермена, ты оставляешь за порогом школы? Ты должен идти по предписанной министерством образования программе, слушаться начальства и выставлять детям оценки согласно тому, как они освоили те или иные компетенции. Все просто. Автомат выдает двойной сироп, если нажат соответствующую кнопку. Он не может написать: «Извините, я сегодня не в настроении. Вот вам пустой стаканчик, и хватит с вас».

И все же, если следовать теории Дарвина, эволюция никогда не прекращается и никогда не поворачивает вспять. И вслед за первым изменением в жизни Люды последовали другие. Например, покупка красных туфель.

Для кого-то приобретение обуви является самым обычным делом. Что может быть проще: зашел в магазин, померил несколько понравившихся пар и взял те, которые лучше сидят по ноге. Но это, если тебе с детства не твердили, что красные лодочки носят либо проститутки, либо женщины, у которых нет никакого вкуса. Маленький ребенок легко согласиться с любой чушью, если та произносится родителем.

Но Люда выросла. Люда поняла, что ее мать и отец не такие прекрасные и совершенные, какими казались ей когда-то. А еще она обнаружила, что быть падшей женщиной не так уж и плохо. Что красить глаза черным карандашом не преступление, что приходить домой после десяти вечера – вовсе не означает опуститься. И что красные туфли просто отлично сочетаются не только с чулками сеточкой, а их цокот делает тебя увереннее и сильнее.

«Цок-цок, ты сегодня прекрасно выглядишь. Цок-цок, для тебя нет ничего невозможного».

Люда поднялась на третий этаж, нагруженная сумкой и пакетом с тетрадями. Сегодня у нее урок в седьмом классе, очередная проверочная работа. Но перед этим ей предстоит пережить опрос по литературе в одиннадцатом. Женщина вздохнула, выдохнула и нацепила на лицо дежурную полуулыбку. «Автомат готов, внесите нужную сумму». Ученики уже стекались со всех уголков школы к запертому кабинету. Основная масса рылась в тоненьких библиотечных книжицах, повторяя едва выученные строчки.

– Давай, проверь меня!

– А какое ты выучил?

– Блин, я вчера столько с географией сидел, что про литеру забыл… Людка меня убьет. Слушай, Насть, найди какой-нибудь короткий стих. Она же говорила, не меньше трех строф? Черт… Что ж они все такие большие?! – донеслось жалобное блеянье Виктора Губова, не самого бестолкового, но одного из самых раздражающих учеников Людмилы.

Он всегда жаловался то на слишком большие домашние задания, то на завышенные требования, то на плохо составленное расписание. А еще на чью-то жвачку, приклеенную к его столу, на шепот за соседней партой, мешающий ему сосредоточиться. Короче, на все на свете.

– О, мажор. Не то к Людке на поклон собрался? – забыв о своих горестях и необходимости что-то срочно учить, вдруг вскричал Губов.

По коридору широким шагом двигался высокий светловолосый парень. Только внимательно приглядевшись, можно было заметить, как он слегка прихрамывает. А Люда пригляделась. Сначала к его всклокоченной шевелюре, потом к футболке «Dark side of the moon»[15] с треугольной призмой, и, наконец, к забинтованной правой руке. За последний месяц она почти привыкла к его появлению, к его согбенной фигуре на задней парте и аккуратному мелкому почерку.

Почти. Но почему-то каждый раз внутри нее что-то вздрагивало, будто один вид подростка приводил в действие скрытый механизм, вроде вибросигнала в телефоне. Цзинь, и все обрывалось. И все снова становилось на свои места. Но не в этот раз. В этот раз вместе с его появлением пришло иное ощущение, еще более странное. Она не могла точно описать его. Но если бы кто-то сейчас спросил Люду, то получили ответ: «Это как при заводе часов. Штифт становиться на место, и стрелки начинают свой бег. Словно время сдвинулось с мертвой точки».

– Пришел все-таки, – Люда и не заметила, когда сзади к ней подкралась подруга. – Умный мальчик. Знает, что от его бунтарства лучше не станет.

– Умный, – подтвердила женщина.

– Эх, будь я лет на десять младше, – позевывая, произнесла Валерия.

– О чем ты? – резко обернулась к ней Людмила.

– Да так, не обращай внимания. Это все муж с его историями о прелестных голубоглазых физкультурницах и оборванных клумбах, – «объяснила» подруга. – Вот так живешь с человеком, думаешь, что знаешь о его прошлом все, а на самом деле там на пару энциклопедий всяких историй осталось.

– Кстати, как он? – перевела разговор на безопасные рельсы Люда.

– Лучше. Слава – это Слава. Пролежал вчера весь день трупом, а сегодня уже на работу отправился, – с видом: «А что ему может сделаться?» – ответила Лера. – Ладно, долго болтать не могу, через две минуты звонок. А у тебя, как вижу, опрос?

– Ага, – с неохотой кивнула женщина. Вся уверенность выветрилась, как дешевая туалетная вода на ветру, только спиртовая горечь осталась.

– «Я список кораблей…»

– А пинать лежачего не по-товарищески! – бросила вслед удаляющейся коллеге Людмила. Та лишь головой покачала. На ногах у Леры были обыкновенные балетки, но почему-то гордо вышагивать по коридору они не мешали.

Звонок загнал всех в класс. В прошлом году, рассказывал Люде физик, его на несколько недель в качестве эксперимента заменили приятной мелодией. Думали, так будет лучше, это снизит стресс в среде учащихся. Да и, что скрывать, самим учителям уже порядком надоело слушать одно и то же стандартное треньканье. Но ничего не вышло. Школьники стали чаще опаздывать на уроки, объясняя это тем, что просто не услышали сигнал.

– Мы решили, что все дело в привычке. Еще месяц-другой попробуем, у детей выработается рефлекс, и они перестанут прикидываться глухими.

– Судя по твоему лицу, ничего подобного не произошло, – поняла Люда.

– Угу. Вот я всегда ставлю на будильник самую мерзкую мелодию. Самую раздражающую. Услышав ее во сне, обязательно проснешься хотя бы для того, чтобы прекратить пытку. Любимые песни так не действуют. Сколько раз я просыпал, пока не понял эту хитрость! А стандартная трель настолько бесит, что не услышать ее просто невозможно. Поэтому от эксперимента пришлось отказаться.

«А еще стресс мобилизует», – подумала сейчас Людмила, вспомнив, как сама подскакивала от пронзительного треньканья. Ее безотказным сигналом к пробуждению была «Хабанера»[16]. Стоило женщине заслышать «у любви, как у пташки крылья», как она мысленно продолжала: «Поймать заразу и ощипать», – после чего обязательно вскакивала с кровати.

Пока ребята рассаживались по местам, учительница незаметно продолжала следить за ними, одновременно раскладывая свои записи и выкладывая пособия, которые должна посоветовать для подготовки к следующему уроку. Шум и гам потихоньку стихали. Единственный плюс таких занятий состоит в том, что все сидят смирно, уткнувшись в свои книжки и пытаясь надышаться перед смертью, то есть еще разок-другой повторить стихотворения, прежде чем их вызовут к доске.

На этом плюсы заканчивались, а дальше начинались сплошные минусы. Уже через пятнадцать минут опроса все рифмы для Людмилы слились в одно непонятное: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.[17] Аптека. Улица. Фонарь[18]».

«И правда, живи еще хоть четверть века, хоть половину, а они все будут учить одно и то же. Хоть бы кто-то набрался наглости, и выступил с чем-нибудь новеньким», – тоскливо подумала Людмила, ставя очередную «пятерку» за набившее оскомину «Пересмотрите все мое добро…»[19], рассказанное с таким выражением, будто ученицу и, правда, ограбили.

– Рябин, – сама сказала, и снова вздрогнула от неожиданности Людмила. Надо же, она уже добралась в списке до буквы «эр». – Ты что-нибудь выучил?

– Да, – совершенно спокойно, будто не он позавчера закатил скандал и довел ее до слез. Но следующая фраза перечеркнула все чаянья учительницы. – Надеюсь, вы не потребуете от меня целой поэмы? Я могу выучить, только, боюсь, у вас времени слушать не хватит.

– Не паясничай, Рябин, – сдвинула Людмила брови. И уже тише: – И поэмы я не потребую…

Даниил вышел, теперь его хромота была более заметна. Прикрыв глаза, сложил руки за спиной и прислонился затылком к зелени доски. В отличие от многих учителей, Людмила Алексеевна не требовала стоять по стойке смирно. Если ребенку так удобно – дело его.

– Слушаю, – сделала она отмашку.

– Николай Гумилев. Слоненок, – не открывая глаз, начал Рябин.

«Ненавижу», – пронеслось в голове у Людмилы. Нет, Гумилева она любила, но это конкретное стихотворение ей категорически не нравилось. Она слишком буквально представляла себе несчастное животное, вынужденное сидеть в тесной клетке. А еще женщина не понимала, зачем его надо кормить булками. Конечно, это метафора, но какая-то несуразная, глупая.

– Моя любовь к тебе сейчас – слоненок, родившийся в Берлине иль Париже, – произнес Даниил. Совершенно безэмоционально. Словно зачитывал прогноз погоды. «Сегодня на улице плюс двадцать два, что весьма необычно для конца сентября». – И топающий ватными ступнями по комнатам хозяина зверинца…

Первая строфа была отбарабанена. Парень так и не открыл глаза, даже не пошевелился. Вот он дошел до «кочней капустных» и перешел к девятой строке стихотворения.

– Не плачь, о нежная, что в тесной клетке он сделается посмеяньем черни.

И Людмила поняла, что Рябин не безэмоционален. Вся его поза, нервное дрожание ресниц – не просто для того, чтобы легче вспоминать слова. Он выражал смысл стиха всем телом. О любви не кричат, тем более, когда она – не огромная птица, раскинувшая крылья, не грациозная лебедь, а маленький несчастный слоненок, неуклюжий и только и умеющий, что «давить людей вопящих».

– Хорошо, – произнесла Людмила, когда в классе вновь повисла тишина. – У меня есть два вопроса. Первый, почему именно это стихотворение? Чем оно тебе так понравилось. Только не говори, что просто открыл книгу на той странице, где оно было напечатано, и решил больше не искать.

– Сами просили, – отлип от стены Даниил. – А если без шуток, просто сравнение показалась необычным. Любовь – слоненок. Вот действительно, некоторые со своими симпатиями иногда ведут себя, как слоны в посудной лавке, – еле заметное движение глаз в сторону учительницы.

– Ты так трактуешь. Хм… что ж.

– А вы как? – повернулся теперь к Людмиле всем корпусом ученик. – Мне на ум приходит только одно слово «нелепость».

– Я? «Запрещено». Вот что мне приходит на ум. Любовь, которая не может быть свободной, разорвать цепи условностей общества.

– Голубая, что ли? – оживились ученики.

– Почему сразу голубая? – за Людмилу ответил Рябин. – Ну, там, не знаю… большая разница в возрасте. Или она богатая, а он – бедный.

– Толстая и тонкий, – хихикнула одна из девчонок.

– И так далее, можно продолжать до бесконечности, – встряла учительница. Она хорошо знала, как легко дети придумывают разные глупости. Пока их не остановишь, будут приводить все новые примеры. А ей еще девять человек надо опросить. – Я тебя поняла, Даня. Тогда второй вопрос. Кто такие мидинетки?

– Это девушки, носящие юбки «миди». – Кажется, на этот раз не помогло: ученики явно тянули время, а заодно выдавали одна другой нелепее теории.

– Может, типа женщин легкого поведения?

– Или продавщицы мидий?

– Эти… как их, – даже Губов попытался внести свою лепту. – Хотя нет, с минетками вряд ли связано.

– Губов, ты дурак или да? Митенками, а не минетками! – стукнула одноклассника сидящая с ним Маша Терехова. – Если не в курсе, это такие перчатки без пальцев.

– Да знаю я, отвянь, – набычился парень.

– Мидинетки – это молодые парижские швеи, – дождавшись относительного порядка, произнес Даниил. – Название произошло от двух французских слов «полдень» и «легкий обед», потому что именно в полдень работницы шли перекусить. Также мидинетками называли наивных простушек. Думаю, именно это имел в виду Гумилев.

– Мажор заглядывал в Википедию, – не удержался кто-то из одиннадцатиклассников от комментария. – Ух ты.

– Тебе бы тоже не помешало. Иногда надо использовать интернет не только для поиска порнушки, – не оставил его без ответной колкости Рябин.

– Ты… – из-за парты начала подниматься высоченная фигура шутника.

– Стравинский, – быстро нашлась Людмила. – Чудно, уже приготовился мне отвечать. Ты следующий по списку, нечего на меня так смотреть.

– А я?

– А тебе, Даниил – «отлично».

Она думала, что мальчик хоть немного обрадуется. Но он лишь сухо кивнул и направился к своему месту. Даже с выходящим одноклассником не обменялся уничтожающим взглядом. Уселся на стул, согнулся и снова замер.

– Рябин, – не выдержала женщина. – Что с тобой произошло?

– Вы о чем Людмила Алексеевна? – снизошел до того, чтобы поднять голову, подросток.

– Твоя рука. И ты хромаешь.

– А, это! Пустяк. Упал на улице. Заживет.

– И все же лучше сходить к врачу. Вдруг там что-то серьезное… – как можно безразличнее посоветовала учительница.

– Я же сказал, все в порядке, – зато голос Даниила стал жестким, как наждачная бумага с крупным зерном.

– Хорошо, хорошо, – отступила Людмила.

«Некоторые со своими симпатиями, как слоны в посудной лавке, – всплыло у нее в голове. – И, правда, чего я привязалась к этому мальчику? Пусть поступает, как его душе угодно»

– Ну, вперед, Скрябин.

– Я – Стравинский, – возмущенно завопил доползший до учительского стола отвечающий.

– А какая разница, оба – композиторы[20], – вздохнула Людмила. – Ладно, ладно. Давай, Стравинский, что выучил?

– Кхе… хм… Осип Мандельштам. Бессонница. Гомер. Тугие паруса…

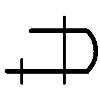

Деревянный стул

Символ левой руки. Также называется «площадка», «ступенька». Означает некое удобное состояние, при котором идет отрицание любых перемен. Обычно сочетается с символами движения, перехода для преодоления страха перед новизной. Пишется всегда спокойными, сдержанными тонами.