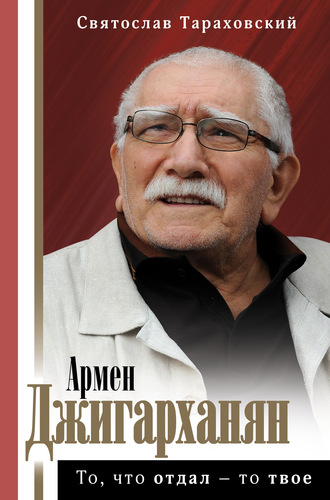

Святослав Тараховский

Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое

Вышли вместе, кратко перемигнулись, руки пожимать не стали: был бы слишком – со стороны и камерами – заметен союз, а святому делу требовалась тайна. Вместе поспешили в буфет, выпили кофе, коньяка для затравки и, перекинувшись междометиями, договорились вечером на пиво. Как всегда у Саустина. «И чтобы Вика была», – шепнул Осинов. «Без вопросов», – согласился Олег.

15

Тайна – великая вещь. Все явное и ясное – скучно, всякая тайна значительна и сюрпризна. Без тайны умерло бы искусство, исчезли бы открытия и преступления, усохли бы эмоции. Да здравствуют тайны, загадки, заблуждения, ложь – они делают жизнь непредсказуемой, то есть, нормальной.

Так думал, оставшись в одиночестве, худрук. «Пусть читают, пусть обсуждают, пусть выпрыгивает из штанов завлит, пусть возненавидят или восхитятся „Фугасом“ товарищи артисты. У меня для них своя тайна. Пока я у власти, этой гадости в моем театре не бывать».

16

Вечером заговорщики галдели у Саустина.

В ход был пущен актерский темперамент, реализованный в улыбках, словах и движениях, приправленный пивом и ощущением надвигающегося успеха.

«Угрюмые все равно вымрут первыми!» – вслух рассуждал Осинов и, применительно к моменту, похоже был прав.

Звезды расположились удачно.

Первой на высоких тонах выступила Вика. Артистка кокетливо изобразила сцену ее первоначального охмурения худрука. Как зашла, что сказала, как закатила обалденные глаза, на которые Армен повелся, как вырвала от него признание занять ее в «Фугасе».

– Палку не перегибала? – оборвал ее этюд Саустин.

– Успокойся, – ответила Вика. – К сожалению, не пришлось. Чуть-чуть согнула, но до перегиба дело не дошло.

– Жаль, – съязвил Саустин. – Интересно было бы взглянуть хорош ли он в перегибе…

– Вы все об одном, – сказала Вика, – а я об искусстве…

Хорошо рассказала, по-актерски породисто, смешно, но об эпизоде с галстуком умолчала. Не пришелся он как-то к повествованию, не лег в речь и строку, и она решила о нем не говорить. А может и другая причина к умолчанию была, женской своей тонкостью Вика прочувствовала, что происшествие с галстуком за этим пивным столом неуместно, что оно, вероятно, вызовет вопросы, на которые она и сама не знала, как отвечать.

Вторым, после шестой бутылки выступил Осинов. Одышка, живот и пиво мешали жить, потому расстегнул ворот, был краток, рубил коротко, веско. Сказал, что все пока неплохо. Сказал, что задача остается прежней. Что главное, чтобы «Фугас» приняли к постановке. Что артисты, через Саустина и Вику, должны создать могучий магнитный фон и силовую атмосферу в театре. Такую, чтобы Армену деваться было некуда кроме как полноценно принять «Фугас» к постановке, начать репетиции, заказать декорации, пошить костюмы, то есть, влипнуть в спектакль по уши, как муха в клей, то есть, потратить на «Фугас» последние крохи, довести до премьеры, на ней победоносно подорваться и уйти из театра.

После двенадцатой бутылки итоги подвел Саустин.

– За успех, господа, сколько ни пей, все мало, – сказал он. – Пива мало. Но, если серьезно, от плана мы пока не отступаем и тут, я думаю, пора выразить особую благодарность нашему мозговому вдохновителю, нашей хитроумной артистке Виктории Романюк. Я не шучу, господа, не шучу… – он потянулся к Вике с поцелуем, она целомудренно отклонилась в сторону… – Видите господа, члены художественной хунты, она меня не любит!

– Правильно, – сказал Осинов и икнул. – Как у греков. Сперва герой совершает подвиги, потом награждается любовью.

– Я древний грек, – сказал Саустин. – Ночью я совершу подвиг.

17

Через четверть часа после нетвердого отлета Осинова Саустин, как грек Геракл, бросил звезду театра Викторию Романюк, как тряпичную куклу, на постель и возобладал ею ненасытно, жестко и скоротечно. Через пять минут, расслабленно раскинув ноги и руки, он, посапывая, уже спал на спине. Так повторялось давно, и она к этому должна была привыкнуть.

Ей, долго не засыпавшей после любви, нравились лишенные жизни первые минуты после завершения его любовного нападения. Нравилось слушать его ровное дыхание и соотносить его со своим, нравилось разглядывать потолок и обои и ни о чем в такие моменты не думать, но более всего, она любила касаться кончиками пальцев его жестких, сродни проволоке, обезьяньих волос на груди. Тонкое, острое ощущение испытывала она. Она знала, что и ему, хоть он и спит, такие прикосновения нравятся тоже, он сам признавался, что они, вероятно, способствуют его приятным послелюбовным сновидениям.

Она коснулась его рыжей шерстки. Тронула ее касательно и нежно, рассчитывая услышать высокий острый отзвук в себе. Но странно, ничего особого для себя она в этот раз не ощутила – не приятного, не неприятного – ничего. Она прикоснулась к волоскам плотнее, эффект был тот же. Наглая рыжая шерсть с бородавкой на коже посредине, более ничего. Никаких эмоций кроме – это уж совсем ее удивило – чувства, близкого к неприязни. «Странно, – подумала она, – ведь это милая, любимая моя бородавка, которая раньше так меня забавляла. Со мною что-то не так, – подумала она, но тотчас поправила себя. – Со мной все так, дело в нем. Большой актерский талант не понимает простых вещей. Сотни раз ему объясняла, что увертюра к любви должна быть длительной, деликатной, неторопливой, что его внезапные наскоки оставляют меня не подогретой и бесчувственной – не понимает. Рядом с ним я не чувствую себя женщиной. Он действует так, как подсказывает ему тупая мужская физиология и, вот, пожалуйста, вот результат. Пустой храп, а я в пролете… Его равнодушие? Наверное. Но равнодушие еще не худшая вещь, за равнодушием неизбежно следуют холод, лед и отвращение, и это значит близкий развод. А, может, он этого и добивается? Нет. Не будет ему такого праздника. Пусть не нравится мне теперь его бородавка и не радует секс – я все равно его люблю. Головой люблю, мыслями, перспективой, будущим! Олежек, любимый и единственный. Все сделаю ради него, все, что он задумал!»

Она рассуждала так довольно долго. По женскому обыкновению всю вину за свою любовную неудачу сваливала на мужа и не могла понять того, что в действительности во всем виновата она. Никто не смог бы ей этого объяснить, и принять такое объяснение она бы не смогла, но именно так все и было.

Потому, что не Восток – дело тонкое, а именно любовные дела людей. Тонкие, потому и рвутся.

Потому, что любовь людей начинается раньше слов и раньше разумных мыслей.

Потому что так оно и случилось, но она не заметила этого. Того, что произошло с ней в кабинете худрука. Будь она внимательней, все могло получится не так, как получится на самом деле.

18

Он отдал пьесу Саустину, молодняк откочевал, но долго еще худрук не мог понять, зачем он что-то пообещал актеру. Ведь решил же для себя, что «Фугаса» в театре не будет, так зачем он обнадежил Саустина, зачем морочит голову ему и, главное, себе?

И второе обстоятельство неприятно шевелило усталые мозги. Согласно разнарядкам Министерства, театр должен выдавать две премьеры в год, они финансировались государством. Классику и современность, ежегодно требовало министерство, то есть один классический спектакль и один современный. Два классических спектакля подряд было нельзя, так же, как и два подряд современных! Русская классика уже состоялась, круто пролетела под фанфары и свист, и деньги на нее, выделенные министерством, были потрачены. Можно было бы просить деньги на вторую современную премьеру, и время уже подошло, но пьесы-то до сих пор нет! Ничего, кроме этого уродливого «Фугаса» завлит не нашел. Что делать? Оставить театр без второй премьеры, то есть без федеральных денег? Можно и оставить. Но как платить актерам, которые всегда готовы к истерике и бегству, как содержать цеха, билетеров, псов-охранников, без которых нельзя? Спонсоры разбежались, своих денег за пазухой не хватит, других денег нет.

Дышать было трудно, ответственность корежила правильные мысли, топила художника в прозе жизни.

Армен Борисович потягивал виски и, как тяжелый курильщик, тянул одну мальборину за другой. «„Фугас“ дурен, ужасен, отвратителен, – вынужденно думал он, – но, может, он не так уж и плох? Спектакль дешевый, декорации и костюмы – ноль, вполне можно в своих одежках два часа по сцене побегать. И потом ведь не полный же дегенерат Осинов, чтобы, ни с того, ни с сего, расхваливать явное дерьмо? Не змея же он, не желает же вреда театру и мне, благодетелю? Зачем? За что? А если какой-нибудь молодой и борзый режиссеришка где-нибудь на стороне так поставит этот „Фугас“, что отхватит все театральные премии – что же мы хуже? Может попробовать, подумать, рискнуть? Говорят, что хороший режиссер может с успехом поставить телефонный справочник или даже всю „Википедию“! Пустые, конечно, разговоры, преувеличение, гипербола, но вдруг?»

Он снова вызвал к себе Осинова.

Высверлил его глазом, не спеша, налил, чокнулся и спросил:

– Ответь честно, Иосич: Фугас безнадежен? Прямо ответь, со всей большевистской прямотой!

Треснув сердцем, как в яму-западню провалился Осинов. Глаза напротив били насквозь и глубже, до последней капли просвечивал его худрук. Боясь совершить неверное движение, которое выдало бы его, Осинов очень медленно и без дрожи выпил, очень медленно вернул рюмку столу. Но соображал по обыкновению очень быстро.

Приличному человеку трудно врать приличному человеку. Очень трудно врать человеку, который искренне верит в то, что ты честный и не способен предать. И совсем уж невозможно врать, находясь под прицелом пристального, хрустального, взыскующего глаза, за километр чувствующего ложь.

Трудно врать, невозможно, недопустимо, стыдно, позорно, но, каждый художник знает, что приходится.

Завлит запутал себя словесами и мыслями, но в конце концов пришел к тому, к чему всегда приходил лукавый завлит, любитель Шекспира: возможно все то, что интересно и выгодно. «Соврать возможно, потому что выгодно. Переворот в театре интересен, значит, возможен, изгнание Армена интересно и выгодно, значит, тоже возможно, захват худручества в театре выгоден мне, Осинову, и, значит, более, чем возможен. К тому же есть друзья и святая клятва заговора, – вспомнил Осинов, – а еще есть простое правило жизни, что всегда лучше обмануть одного, чем предать двоих…»

– Что тянешь с ответом? – настаивал худрук. – Говори!

Осинов открыто посмотрел в глаза худрука, сказал, что «Фугас» хорош и поблагодарил себя за мужество, порядочность и честность.

– Тема, – сказал он. – Кровь, убийство, повсеместный террор. Армен Борисович, мы можем подняться на шекспировскую высоту.

– Спасибо, – оценил его позицию худрук, – свалиться с нее мы тоже можем… А что, если… А Саустин потянет?

Врать нетрудно, врать в радость. Трудно – не реагировать на нечаянную радость. Не вскидываться, не хлопать крыльями, не кричать во все горло: да! Сначала подумай, потом помолчи, страшным усилием воли приказал себе Осинов. Завлит пожал плечами, ответил не сразу, ответил внешне скромно:

– Не потянет – поможем. Тягач у нас тоже найдется.

Худрук оценил высокохудожественную лесть, худрук одобрительно хмыкнул и с окончательной мыслью на лице закурил сладкую.

– Завариваем дело, – выпустив табачный аромат, сказал он. – Сообщаю в министерство, что современная пьеса есть, что поставит ее молодой режиссер, и прошу деньги. Ты размножаешь «Фугас» и раздаешь пьесу артистам.

– Каким артистам? – переспросил уточнения завлит.

– Всем, – прищурившись, ответил худрук. – Пусть читает вся труппа. Над конкретным распределением ролей подумаем потом.

Завлит кивнул. Сил говорить слова уже не осталось. Душа дрожала и брала ноты с перебоями.

– Иди, – сказал худрук. – Иди и помни, если мы ошиблись, искусство нам отомстит. Такая наша игра. С искусством у людей – либо ничья, либо проигрыш. Выиграть у искусства человек никогда не сможет.

Осинов покинул кабинет. Шел, направляясь к себе по коридору, его пошатывало. «Велик философ, – думал он о худруке. – Велик и огромаден, и неужели мы его завалим? Неужели скинем? Не верю», – ответил он сам себе словами Станиславского. И это его «не верю» звучало в стенах театра более, чем уместно.

19

Вечером, понятно, что в штабе Саустиных состоялось очередное заседание головки – так они сами себя называли – заговора.

Новость, озвученная Осиновым радовала, вдохновляла от печенок до пят.

– К бою! – призвал единомышленников Олег, когда-то служивший в доблестной армии; вскочив из-за стола со звуками «та-та-та», он изобразил круговой обстрел из автомата и огромное количество жертв вокруг. Артист был очень не сдержан, срывался с крючка, остановиться не мог.

Осинов был холоднее.

Завлит предложил огородить радость и ползти к цели бесшумной, но неотвратимой гусеницей.

– Политика заговора – серьезное дело, – сказал он, – вспомните Яго и Шекспира. Мы должны исподволь заняться политикой, – сказал он. – Артисты прочтут пьесу, их мнение следует без промедления взять под контроль, аккумулировать и направить в нужную сторону. Будем ставить «Фугас», будем валять дурака и хулиганить – так следует ориентировать артистов, говорить им что-нибудь другое не следует.

Осинов знал, что предлагает, знал, что более всего на свете артисты обожают валять дурака.

– Браво! – оценил его план Саустин и, как римский сенатор, поднял в знак одобрения указательный палец.

Вика тоже подняла руку, но тихой и задумчивой оставалась она за столом. Ни пиво, ни голосование не волновали ее артистические глубины. Волновало другое. Роль Юдифи снова требовала отважного воплощения. В недавних снах ей казалось, что переворот отменяется, что все будут друг друга немыслимо любить и легкомысленно целовать, но действительность оказалась суровей и глубокомысленней, древняя героиня Юдифь снова требовалась их большой задуманной премьере. Спектакль в спектакле задумали они, – снаружи, для проформы дурацкий «Фугас», внутри – подлинная большая премьера изгнания народного артиста. «Мы тебя не больно зарежем», – скажут ему когда-нибудь они, выведут из театра и наглухо закроют за ним дверь. «Ужас, – думала Вика, – ужас, как страшно оставить старика одного под дождем и снегом на пустынной улице судьбы, но как это драматично, как театрально и как, по-шекспировски, круто выглядит вся эта постановка, и какая у нее грандиозная роль! Юдифь! Соблазнить любовью и любовью погубить. Роль – мечта», – думала она и в который раз удивлялась тому, что подлость жизни есть самое сладкий и желанный материал для артиста на сцене.

Пусть они действуют неотвратимо и бесшумно, пусть они, гусеницы и примитивные мужики, действуют так как хотят, она будет действовать по-своему. Она знала, что ей следовало делать. Ей казалось, что знает.

20

Ночью опять была любовь – саустинская, механистичная, бездушная, никакая. Альфа самец. Утром она ничего ему не сказала в упрек, нужные слова были сказаны уже давно, каждое новое напоминание выглядело бы самоунижением, жалкой жалобой.

Она ничего не сказала ему в упрек. Утро перекрылось общим бытом, завтраком, яичницей и кофе, и общим, приблизительным обменом планами на день. Он продолжал репетировать роль принца в скучнейшей голландской пьесе, которую вот уже три месяца вымучивал на сцене Слепиков. Она собиралась отправиться в парикмахерскую и привести в порядок голову.

– До вечера, – сказал он.

– До вечера, – сказала она и подставила ему щеку, которой он коснулся теплыми губами. «Люблю его, – сказала она себе. – Все равно люблю. И хочу от него ребенка».

Через полтора парикмахерских часа она приблизилась к театру.

Шла уверенно, плыла по вестибюлю с улыбкой и взглядом королевы – причина чего объяснилась в гардеробе, когда она скинула с головы платок. Голову королевы украшала новая прическа. Королева знала, что она хороша.

Все было рассчитано точно.

Сразу поднялась на второй этаж, приготовила в руках листы с пьесой, толкнула единственную нужную дверь, произнесла заветные слова:

– Можно к вам, Армен Борисович? – и не дождавшись ответа, вошла.

– Заходи, красивая, – сказал он. – Что у тебя?

Сразу съел ее глазами, снова убедился в том, как невероятно похожа она на Гаяне.

– Я прочла «Фугас», – сказала Вика и подошла ближе к его столу. – Там есть главная роль. Она моя, Армен Борисович, моя!

– Интересно. Да, помню. Присаживайся, Романюк, – сказал он.

Она опускалась в кресло, глядела на него с восторгом, а он глядел на нее и думал совсем не о театре, тем более не о «Фугасе», он думал о быстротечности времени, а также о том, что вот она молодость, перед ним, что временами она возвращается и надо успеть ее задержать, ухватить, приблизить к себе, и тогда она будет вечно рядом. Но как ее ухватить, как удержать? Он был охотником. Он был благородным охотником, охотился на любую дичь и любого зверя, но никогда и помыслить не мог о том, чтобы поднять руку на священную молодость. «Смотри и терпи, – говорил он себе, – смотри, терпи и никогда… даже если очень хочется».

Она опускалась в кресло и женским круговым своим зрением замечала, что снова произвела на деда впечатление, что в глазах у него сверкают живые искры, что он еще хочет любить и что, значит, он обречен. Она торжествовала, и это развязывало ей руки. Преступление творилось широкими свободными мазками. Картина называлась Юдифь и Олоферн.

– Там в пьесе есть вещи, в частности, в моей роли, которые я не понимаю, как играть, – сказала она и обратила на него прекрасный, актерский, женский взгляд мольбы о помощи… – Я бы хотела пройти их с вами лично. Можно? А можно прямо сейчас?..

Он бросил быстрый взгляд на часы.

«Почему бы нет? – Вдруг мелькнуло у него. – Есть время и есть желание. Театр немного подождет. В конце концов, репетиция и общение актрисы с худруком тоже дело театра…»

– Какие вещи? Например? – переспросил он, и она с радостью поняла, что он согласился. Согласился, сам того не понимая, подвергнуться опасности соблазна.

– Моя героиня говорит партнеру, что любит его, – сказала она, перебирая пьесу. – Вот, например, здесь. – Вика чуть нараспев, загадочно и низко зачитала текст – «Люблю твой хриплый голос, твою основательность, неторопливость, люблю твои глаза, твои мужские плечи, люблю твои обожженные руки и ноги. Ты сказал, они обгорели в танке, и я сразу представила себе ту танковую жаровню и ту улочку в пыльном городке, где ты принял бой…»

Он слушал ее и горел от наслаждения. Он слышал Гаяне. Он восхищался и терпел.

– …Мне нравится этот текст, – оторвалась от бумаг Вика и взглянула на него, как ему показалось, вишневыми армянскими глазами, хотя была белоруской. – Но я не понимаю, что должна делать, как играть любовь? Придумайте, пожалуйста, Армен Борисович, перпендикулярную режиссуру этого куска, подскажите мне мизансцену…

Ей не пришлось ждать решения долго, худрук был профессионалом, он знал про театр все.

– Сядь ближе, – сказал он. И сам первый придвинул к ней свое кресло и выложил на стол умудренные годами руки. – Ничего не говори. Ничего не делай, Романюк. Смотри на меня. Просто смотри на меня и вкладывай во взгляд чувство и смысл сцены, то есть, любовь. И запомни на будущее: на сцене, образно говоря, никогда не подноси платок к сухим глазам. Сначала прочувствуй, сначала в самом деле заплачь – платок, то есть действие, должно появиться только потом. Желание действовать и движение должны возникнуть у тебя самостоятельно и спонтанно, не насилуй волю, жди. Жди и смотри. Если правильно почувствуешь, значит, сделаешь правильное движение, то есть сыграешь правильно. На этом основан метод физических действий Станиславского, к которому он пришел в конце жизни.

Вика кивнула, она поняла. Она помнила о методе физических действий, изучала в училище, но вот оно, оказывается, как все просто!

Но как от действия перейти к чувству, к любви? Вернее, как от чувства перейти к действию?

Она смотрела в его лицо. Глаза, нос, губы, седые усы. Ничего особенного в нем она не отмечала. То, к чему все привыкли, то, что видели каждый день – что, кроме привычки, она должна была чувствовать? Что он когда-нибудь станет ее мужчиной? Или даже отцом ее ребенка? Это? Но разве такое возможно?

Она пригляделась к его рукам, зрительно приблизила их к себе, укрупнила словно под лупой. Говорящие о годах прожилки, ухоженные пилкой ноготки, пучки волосков на фалангах, смятая на сгибах кожа. Но именно кожа удивила ее. Она оказалась молодой, она была мягкой и нежной. Вика вздрогнула: она вдруг представила эти руки и эту кожу в соприкосновении со своей, представила эти руки на своей руке и даже на своей оголенной груди, и странно – ей не стало неприятно.

Без отчета, на автомате природы протянула она руку. И накрыла руку худрука теплом своей ладони.

Он вспомнил тепло Гаяне и закрыл глаза.

Прикосновение было недолгим. Спохватившись, она отдернула руку, тепло пропало, но она встретилась с его взглядом.

– Вот, – негромко отметил он. – Почувствовала верно и сыграла верно. Ты точно сыграла любовь к партнеру, Станиславскому – ура! Дело не в словах, а в том, что было в этот момент в твоей душе. Больше тебе скажу: мы играем не словами, не в слова – слова иногда вообще можно пропустить и выкинуть из пьесы! – мы играем в то, что скрыто за словами, мы играем суть вещей, характеров, ситуаций, слова зачастую вообще не нужны, даже порой мешают артисту слова…

«Господи, – спрашивала она себя позже в своей артистической уборной, – я-то сыграла точно, но понял ли он, что это была только игра? А вдруг не поймет, вдруг поверит и зависнет по-настоящему? Да и пусть поверит! – одернула она себя. – Тебе ведь и надо было это, дорогая, не путай себя – ты Юдифь! Соблазнить и уничтожить – разве это теперь не твоя роль по жизни? Потому пусть влипает, влипает намертво и – конец тебе, дедушка, вертеть тобой будем, командовать, все сделаем так, как захочет Олежек…»

Он все понял правильно. Великий актер знал цену артистической любви и не воспринимал ее всерьез. Но попроси он Вику повторить только что сыгранный эпизод, она бы не смогла. Да он бы и не попросил. Потому что почувствовал, что это была не только игра. Оба это почувствовали. Оба знали, что невозможно провести грань между точной игрой и самой жизнью, оба в рискованных сценах предпочитали к жизни не приближаться и останавливались на границе театра и жизни. Театр только обозначает жизнь, жизнь все равно глубже, мудрей и интересней – стоит на сцене случайно оказаться кошке, как театр и все им созданное летит к черту, и зритель с большим доверием и большей охотой наблюдает за кошкой. Кошка на сцене – кусок настоящей жизни, переиграть кошку, как и саму жизнь, невозможно. Потому, когда он почувствовал, что это была не только игра, он подумал, что либо ему показалось, либо она гениальная артистка, либо… Предположить третье было невозможно и невероятно, как летать человеку по небу, но никакого другого путного и понятного объяснения он придумать не смог. Прикидывается, наконец, сказал он себе, прикалывается, актерствует – сказал он и заставил себя успокоиться, хотя, возможно, уже запоздал: внимание к Вике Романюк перешло в нем на другой градус. Внимание и не более того.

Вечером она рассказала о визите к худруку Олегу. Он оценил, похвалил, даже погладил любимую по голове и сказал, что все идет правильно. Об эпизоде с его рукой и теплом она умолчала – стыдно ей было, что ли, или слишком похоже было на предыдущий случай, с галстуком? Он не спросил, она не рассказала, почувствовала, что сей нюанс стал бы в рассказе лишним.

В эту ночь Олежек был сам не свой. Был неутомим и любил так незабываемо и нежно, что совершенно сбил ее с толку. Альфа самец? За что? За какую радость? Она ничего особенного ему не поведала, так, служебная информация. Или правы те, кто считает, что мужчина живет интуицией и что предчувствие схватки есть основной мотив жизни самца и, когда таковая схватка за самку предстоит, он включает в себе весь свой арсенал: красоту, силу, ум и душу? Но какое там предчувствие, какая схватка, с кем? С семидесятипятилетним стариком? Смешно. И ведь сам же ее к нему послал, сам согласился, теперь жалеет? Спохватился, а сказать не может, так? Мудреная штука жизнь, театральная – тем паче. Ну и ладно, ну и пусть. Сам сказал, все идет правильно и пока что другого распоряжения она от него не получила. Пусть, если что, выскажется более определенно, пока что она продолжит роль Юдифи, тем более, партнер у нее стоящий, роль удается и приносит удовлетворение.