Станислав Купцов

Александр Алехин. Жизнь как война

Глава 4. Наследник Чигорина

И все же тяга к сцене не могла сравниться с тем, что Алехин испытывал к шахматам. Его прогресс в игре шел по нарастающей. Был человек, которым он в беседах с другими особенно восхищался, – Михаил Чигорин. Алехин всегда говорил своим одноклассникам, что каждый образованный человек должен знать имя Чигорина! А однажды и вовсе назвал его гением.

По легенде, они встретились, когда Алехину было 14 лет, и гимназист уже зарабатывал себе имя на различных любительских турнирах в столице. Говорят, участника двух матчей за шахматную корону порадовало, что Алехин смог в беседе с ним наизусть вспомнить самые яркие его партии. Их короткое пересечение в жизни считают передачей эстафеты. Чигорин, феноменальные атаки которого рассекали стратегии большинства соперников, словно вложил в руки Алехина красоту игры. При этом Алехин впоследствии улучшил методы Чигорина, добавив им запаса прочности.

Этой встречи действительно могло и не быть… Но вот что интересно: Чигорин посетил Москву в 1907 году, чтобы дать бой лучшим мастерам столицы. Имелась одна важная особенность: он уже тяжело болел, но несмотря на это одержал уверенную победу, оставаясь истинным чемпионом на родине до конца.

Увы, самый большой авторитет в русских шахматах, человек, дебютная подготовка которого восхищала Алехина и весь мир, вскоре после московского показательного турнира умер. Это произошло в 1908 году в результате продолжительной «сахарной болезни». Вся жизнь Чигорина была подчинена диктату шахмат, и ее эндшпиль получился соответствующим.

Дочь Чигорина Ольга Кусакова вспоминала, как отец даже на пороге смерти продолжал грезить шахматами. Болезнь воздействовала на рассудок, но именно шахматы оставались тем, за что он отчаянно цеплялся в последние дни и даже часы. А ближе к развязке он вдруг неожиданно попросил сжечь любимую доску с фигурами. Что это было? Осознание, насколько шахматы пленили его разум, лишив всего остального? Или влияние смертельной болезни? Возможно, и то и другое. Но нельзя не признать, что если человек слишком сильно сконцентрирован на чем-то одном с самого детства и до старости, избавиться от воздействия этого увлечения становится невозможным. Поэтому шахматисты, особенно талантливые и глубоко погруженные в ремесло, идут на большие жертвы, как это делали Чигорин или Алехин. Не всегда осознавая это.

«Теперь перехожу к последним часам его жизни: 12 января, вечером, тишину в квартире прорезал душу раздирающий крик, – рассказывала Кусакова. – Все бросились в комнату больного. Мама успокаивала отца, а глаза его с застывшим в них ужасом были устремлены к растворенным дверям, ведущим в темную гостиную. Ему, по-видимому, что-то приснилось, и сон был связан с этой дверью. Когда мама, дав ему воды, его уложила, я стала его успокаивать, говоря: “Вот все сейчас и пройдет”. Но он сказал с раздражением: “Да, пройдет, когда я умру” и махнул безнадежно рукой. Закрыв глаза, вздохнул раза три и затих уже навсегда. Что его глаза увидели в темной гостиной, так и осталось тайной»1. Чигорину было 56 лет, когда его не стало.

Так умер основоположник отечественной шахматной школы. Место лучшего шахматиста страны стало вакантным. Алехину трудно было занять его сразу: он еще только начинал себя проявлять. Хотя иногда показывал потенциал, недосягаемый для многих остальных. Так, в 1908 году перед стартом крупного турнира в Дюссельдорфе 15-летний юноша буквально «раздел» маститого американского чемпиона Фрэнка Маршалла в разогревочной для того партии. Окружающим казалось, Алехин мог дать ему фору – таков был запас прочности. К слову, Маршалл занял в Дюссельдорфе первое место, а значит, был в отличной форме.

Помогал гимназисту шлифовать пока еще сыроватую игру многократный чемпион Киева Федор Дуз-Хотимирский. Он отмечал фантазию своего подопечного, способность заглянуть в ту часть доски, что была недоступна более узкому взору абсолютного большинства. Алехин мог загнать себя в, казалось, безнадежную ситуацию, но вдруг инициатива переходила в его руки и открывался истинный смысл загадочного маневрирования. Это Алехин на самом деле загонял в угол, а не позволял загонять себя. Если мощный, бурлящий поток, именуемый жизнью, уносил Алехина совсем не туда, куда ему хотелось, то на доске уже он правил бал, контролировал ситуацию. Это становилось своеобразной компенсацией.

В своих «Воспоминаниях»2 Дуз-Хотимирский описал первую встречу с молодым Алехиным, «красивым стройным блондинчиком». Зрелому мастеру показалось, что перед ним обыкновенный шахматист, пусть и высоко отрекомендованный (ему даже сказали, что по уровню таланта Алехин – будущий чемпион мира, но это кажется лишь красивой сказкой). Не без самолюбования мастер отмечал, что именно благодаря его наставничеству Алехин существенно прибавил, научившись не просто хорошо играть, но и побеждать сильнейших московских шахматистов. Дважды в неделю киевлянин преподавал Алехину курс шахматного обучения, в который были включены основы: дебютная подготовка, сердцевина игры и эндшпиль. Учитель и ученик подолгу общались в квартире Алехиных, а когда Дуз-Хотимирский уходил, гимназист старательно записывал в книжку особенно важные мысли, почерпнутые из разговора. Его шахматный ум был гибок; Алехин старался совершенствовать игру, прекрасно понимая, что чем быстрее он ликвидирует темные пятна, тем у него больше шансов избегать неровностей в игре на грядущих турнирах.

Рост мастерства был бы невозможным без основательной практики, но с этим проблем не возникало. В качестве постоянного спарринг-партнера Алехин мог рассчитывать на брата Алексея, шахматиста первой категории. Захаживали в квартиру на партийку-другую и сильнейшие шахматисты Москвы. Все они поначалу превосходили в мастерстве менее искушенного Алехина, но постепенно замечали, что игра гимназиста становится все резистентнее. Он едва скрывал блеск глаз, ведь партии становились для него триумфом мысли, попыткой изобрести шедевр, найти в классической перспективе иное решение, способное взорвать ход дуэли. Он наконец-то раскрывался, срывая с себя маску безразличия, которую так часто видели его одноклассники. А кроме того, потихоньку развивал в себе талант игры вслепую, перенимая и приумножая мастерство Пильсбери. Некоторых не самых последних шахматистов города Алехин обыгрывал, не видя доски и за столь небольшое количество ходов, что изумлению зрителей не было предела. Не стоит удивляться, что в Московском шахматном кружке его визитов ждали все с большим интересом.

Через год после смерти Чигорина Алехин выиграл в Петербурге любительский турнир, который носил имя Михаила Ивановича. Еще перед стартом соревнований он сказал Петру Романовскому, что нет смысла играть, если не рассчитываешь на первое место: «Я, например, почти уверен, что буду первым»3. Романовский отметил стремительные атаки молодого Алехина, его эксперименты в дебюте и изобретательность в защите. Даже с прямым конкурентом тот сыграл смело, на победу, хотя орудовал черными фигурами.

Трофеем Алехина стала императорская ваза, которую произвели на фарфоровом заводе Романовых. А кроме того, победа принесла Алехину звание маэстро (международно признанного мастера). Когда империя рухнула и судьба в конце концов забросила Алехина далеко за пределы страны, именно ваза оказалась тем немногим, что у него осталось от утраченной родины – настолько высоко он ценил свою первую значимую победу в карьере.

В параллельном турнире в Петербурге сражались сильнейшие шахматисты мира, в их числе оказался немец Эмануил Ласкер, планетарный чемпион. Алехину посчастливилось увидеть человека, которого считали шахматным богом, ведь никто не мог сбить его с пьедестала целых 15 лет! О том турнире немец написал книгу; в ней нашлось место и для анализа партий Алехина, за которым он наблюдал уже тогда.

«Ласкер был моим учителем, без него я не стал бы тем, кем стал, – говорил Алехин. – Книга о петербургском турнире превратилась в мою Библию. Все, что в ней написал Ласкер, я внимательно изучал, она была со мной и днем и ночью. Идея шахматного искусства немыслима без Эмануила Ласкера»4.

* * *

Тогда действительно наступила эра великого Ласкера. Он прошел увлекательный путь до короны. Начинал пареньком, который посещал берлинские кофейни с братом Бертольдом и играл там в бридж, чтобы заработать немного денег. Тогда пользовались популярностью кофейни, где посетителям можно было увлечься настольными играми, причем Ласкера они поначалу интересовали куда больше, чем шахматы. Однажды он даже изобрел игру под названием «Ласка»[3] – помесь шашек и военной стратегии. В 1911 году она появилась в продаже в США и Европе (в комплект входила игровая доска, набор шашек четырех цветов и правила).

Вместе с Бертольдом Эмануил углубленно изучал математику в школе – наука стала для него еще одним смыслом жизни. Однако Германская империя была отравлена антисемитизмом, поэтому братьям приходилось из кожи вон лезть, чтобы получить достойное образование (их отец был кантором в синагоге, а дед – раввином).

К счастью, именно шахматы помогли Эмануилу обрести свое истинное призвание. В 12 лет он начал постигать азы этой игры, в чем ему помогал брат, а по-настоящему увлекся шахматами к 16 годам, используя для роста мастерства учебник Дюфреня[4], поскольку достойных соперников в Берлине не набиралось. В 1887-м встретил лучшего немецкого теоретика шахмат Зигберта Тарраша, с которым померился силами и даже смог один раз победить. После этого Ласкер устремился в шахматную высь.

В 1894 году немец неожиданно разгромил Вильгельма Стейница, отняв у него корону за счет более глубокого понимания игры. До матча Стейниц заявлял, что уверенно победит своего менее искушенного соперника, но итог шокировал всех. Матч раскручивался прессой, проходил в Нью-Йорке, Филадельфии и Монреале. Поначалу шла равная борьба, но потом Ласкер ушел в отрыв. Стейниц оправдывался переутомлением и бессонницей. Он действительно начинал сильно сдавать физически, однако не только этим объяснялось превосходство Ласкера, который через два года в матче-реванше вновь легко взял верх.

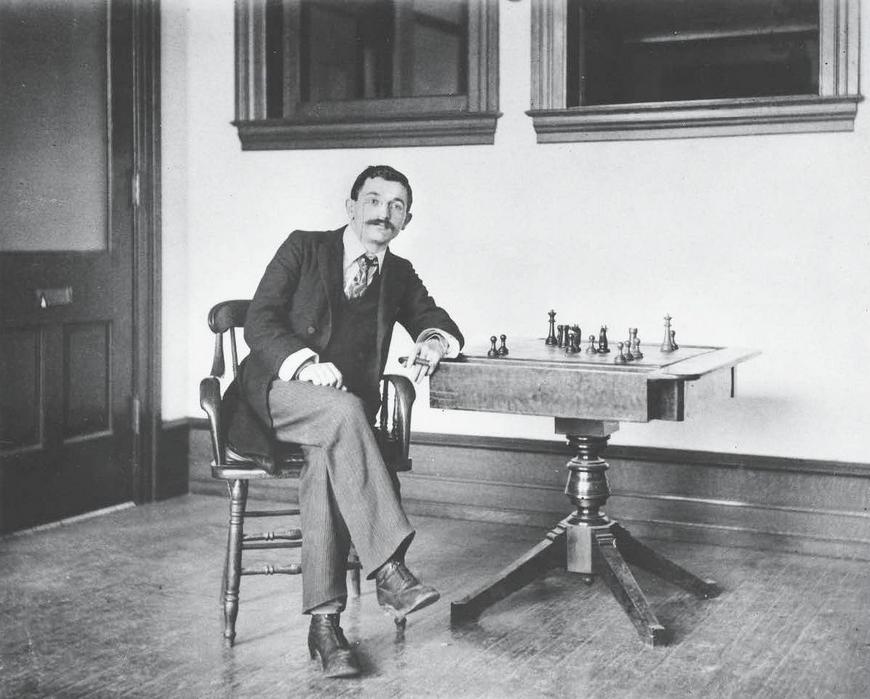

С тех пор господин с взъерошенными волосами, в пенсне поверх пытливых, вдумчивых глаз, обладатель самых роскошных усов солировал на турнирах. Ласкер старел, что совсем не мешало ему препарировать более юных конкурентов так, будто он взмахивал скальпелем над безропотными лягушками – участниками его шахматных экспериментов. Некоторые из соперников вообще не могли выиграть ни одной партии в матчевых противостояниях (американец Фрэнк Маршалл получил «баранку» в титульном (!) поединке; та же участь постигла уроженца Российской империи Давида Яновского). Почти все оставались в тени этого прагматика, обладавшего тонким позиционным пониманием, беспощадного в эндшпилях.

Эмануил Ласкер, 1894 год. © Cleveland Public Library. Fine Arts and Special Collections Department

Правда, в 1910 году близок к победе был австриец Карл Шлехтер, за которого переживал Алехин. Они сыграли вничью, и этого Ласкеру хватило, чтобы остаться чемпионом. «Жертвовать (фигуры) надо правильно, – цитировал Романовский слова Алехина. – Но даже правильно пожертвовав фигуру, надо играть с большой точностью, чтобы довести атаку до конца. Вспомни последнюю партию матча Ласкера со Шлехтером. Жертва Шлехтера была вполне правильная, “корона” Ласкера висела на волоске. Случилось, однако, иное»5.

Эмануил развивал не только шахматные знания. Он надолго отказывался от выступлений на соревнованиях ради горячо любимой науки. В начале века защитил докторскую диссертацию по математике («О рядах на границах сходимости»), а позже доказал в частном случае теорему, которая обрела его фамилию – Ласкера – Нётер (Эмми Нётер исследовала общий случай). При необходимости он выступал с лекциями по математике. Его также влекла и философия. Не зря за доской Ласкер превращался не только в вычислительную машину, но и в тонкого психолога, который любил постепенно загонять соперника в крайне неудобную ситуацию, иной раз жертвуя некоторым позиционным преимуществом. Иногда его игру приукрашивали эффектные комбинации вроде размена своего ферзя на менее значимую фигуру с последующей смертельной атакой.

Одним из друзей Ласкера стал физик Альберт Эйнштейн, хотя шахматист с большим скепсисом относился к его знаменитой теории относительности (впрочем, как и ко многим другим открытиям ученого). Эйнштейн посмеивался в ответ и спрашивал, почему Ласкер тратит свое время на чепуху вроде шахмат. Но вообще Эйнштейн восхищался Ласкером и однажды написал трогательные слова о шахматисте, ставшие предисловием к посмертной биографии второго чемпиона мира «Жизнь шахматного мастера», которую написал доктор Жак Ханнак в 1952 году.

«Я не шахматный специалист, поэтому не считаю себя вправе восхищаться силой ума, которую он проявил в этой области, – писал Эйнштейн. – Должен признаться, что борьба за превосходство, дух соперничества, присущие этой игре, всегда вызывали у меня отвращение. <…> Огромное психологическое напряжение, без которого никто не может быть шахматным мастером, так глубоко переплелось с игрой, что Ласкер никогда не мог полностью избавиться от духа шахмат, даже когда был занят философскими и гуманистическими проблемами. <…> Материальное существование и независимость Спинозы были основаны на шлифовании линз, шахматы играли аналогичную роль в жизни Ласкера. Но Спинозе была дарована лучшая судьба, потому что его занятие оставляло его ум свободным и безмятежным, в то время как игра в шахматы мастера делает его зависимым, сковывает разум… В наших беседах и при чтении его философских книг у меня всегда присутствовало это чувство»6.

Большим подспорьем для Ласкера стала вторая жена Марта Бамберг, в которую он влюбился, когда та еще была замужем за его другом, владельцем фабрики музыкальных инструментов Эмилем Коном. Когда тот умер, дочь еврейских банкиров дозволила шахматисту стать ее спутником жизни и до последнего ездила за немцем на все соревнования, «работая» в качестве музы. Она старалась делать так, чтобы, вопреки мнению Эйнштейна, не только шахматы занимали ум Ласкера.

В целом его жизнь была полна успехов, а вот лишения, которые преследовали многих величайших игроков того времени, долгое время обходили Ласкера стороной – вплоть до Первой мировой войны, когда он сам себе подмочил репутацию.

На турнире в Петербурге в 1909 году немец разделил первое место с Акибой Рубинштейном, причем неожиданно проиграл партию учителю Алехина Дуз-Хотимирскому – и это лишний раз подчеркивает, насколько талантливым был педагог московского гимназиста.

Можно считать недоразумением, что так и не состоялся матч за корону Ласкер – Рубинштейн, поскольку уроженец польского города Стависки (до 1917 года Польша больше века входила в состав Российской империи) прекрасно выступал на различных турнирах, зачастую финишируя первым. Но финансовые затруднения Рубинштейна и Первая мировая сделали их матч невозможным, а после Акиба Кивелевич утратил прежний уровень, да и психическое состояние стало значительно ухудшаться, поэтому Ласкер и остался на троне.

При этом вовсе не Алехину суждено было занять место Эмануила Ласкера и стать третьим чемпионом мира.

* * *

В 1909 году Александр вернулся из Петербурга героем. Теперь за ним следили более пристально, в московских газетах все чаще появлялись заметки о его успехах. Старший брат как шахматист постепенно уходил в тень. В игре Алехина еще имелись шероховатости, но обыгрывать его становилось проблематично. Он стремился к усложнениям; в партиях против него соперники держали концентрацию, чтобы не дрогнуть. Алехин признавал, что до 12 лет его игра отличалась неровностью… Но потом он начал заниматься шахматами еще более серьезно, вдумчиво.

Тем временем учеба в Поливановской гимназии подошла к концу. Алехину выдали аттестат, почти все оценки в котором оказались высокими (тройки – лишь по математике и физике)7. Это лишний раз подчеркивает, что не стоит верить в стереотипы, будто если человек здорово играет в шахматы, значит, его обязательно влекут алгебра и геометрия, точный счет и пространственные вычисления. Успех в одном вовсе не гарантирует прорывов в другом, пусть и кажется, что сферы схожи.

После гимназии Алехин год проучился на юридическом факультете Московского университета, затем переехал в Петербург, чтобы продолжить учебу в закрытом Императорском училище правоведения, все на том же юрфаке. Теперь он носил треуголку (зимой – пыжиковую шапку) и темно-зеленый мундир с желтыми петлицами и отворотами рукавов. Училище, приравненное по статусу к Царскосельскому лицею, принимало в свои ряды учеников только из потомственных дворян. В случае отличной учебы выпускники автоматически получали звания титулярных советников или коллежских секретарей, поступая на службу в Министерство юстиции либо в Сенат.

Существует одна интересная и крайне устойчивая легенда о правоведах. Их пестрая форма вкупе с дерзким поведением некоторых особ якобы трансформировались в обидное прозвище «чижики-пыжики». В числе правоведских грешков было чрезмерное посещение кабака у Фонтанки. Отсюда и знаменитая песня: «Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил!» И хотя у Алехина однажды действительно возникли серьезные проблемы с алкоголем (это вообще было в его семье наследственным пристрастием), тогда ему еще хватало выдержки не тратить время на распитие спиртных напитков. Это уже потом, когда его жизнь стала подвергаться сверхчеловеческим испытаниям, он мог позволить себе некоторые излишества.

По всей видимости, в училище, как и в гимназии, друзей у Алехина нашлось не очень-то много. Если верить словам бывшего соседа шахматиста по гимназической парте Георгия Римского-Корсакова, правоведы потешались над «штатской душой» Алехина, отсутствием мундирной выправки и неумением употреблять алкоголь – в том смысле, что он совсем не приветствовал попоек с ценителями этого жанра, как будто ставя себя выше. На самом же деле он по-прежнему отдавал всего себя шахматам, проживая на Васильевском острове в квартире у дяди, скульптора и профессора Владимира Беклемишева, где часто гостили представители интеллигенции, с которыми общался шахматист. Туда наведывались и сильнейшие петербургские шахматисты. Алехин и сам частенько посещал квартирники, где любили перестукиваться фигурами.

Как рассказывали очевидцы, юноша к тому времени играл все более пассионарно, нервно теребил волосы, стал много курить. За ним замечали и характерную для многих шахматистов рассеянность, которая не проявлялась лишь за доской. Игра требовала большого нервного напряжения, поэтому в бытовом плане мозг разгружался, позволял себе некоторую «леность». Тот же Михаил Чигорин мог уйти из дома с зонтом, а вернуться домой без. В свою очередь, Алехин запросто терял в самых неожиданных местах и куда более ценные вещицы, после чего оставалось надеяться, что ему вернут утраченное по невнимательности. Георгий Римский-Корсаков рассказывал: «Правоведы потешались над необыкновенной “профессорской” рассеянностью Алехина. <…> Рассказывали, что он мог вместо треуголки надеть на голову какую-нибудь старую шляпу и даже картонный футляр и выйти так на улицу, за что подвергался суровым выговорам со стороны начальства училища».

То, что Алехин уехал из Москвы, не изолировало его от общения с близкими – все-таки обычно именно семья становится местом, где можно сбросить груз одиночества и залечить раны. Отца шахматиста избрали депутатом в Государственную думу, где он поддерживал октябристов. Это была правая партия крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, которые придерживались умеренно-конституционных и антиреволюционных взглядов, хотя позже их позиции несколько радикализировались. Алехин часто встречался с Александром Ивановичем в Петербурге – там проходили думские заседания. Вместе с отцом шахматист в охотку посещал театры, предпочитая драматические и музыкальные спектакли. Это направление продолжало интересовать его.

Среди новых знакомых шахматиста появились известные деятели культуры, включая композитора Сергея Прокофьева. И не удивительно, ведь у Прокофьева были неплохие шахматные способности – он даже стал игроком первой категории, периодически покусывая сильных мастеров. Увлеченных людей часто тянет друг к другу, и любовь Прокофьева к шахматам была очевидна, пусть музыка и доминировала в его жизни. Он часто ездил на турниры, а лучшие игроки мира с нетерпением ждали поздравительной телеграммы именно от русского композитора. Как знать, быть может, если бы он вложил весь свой пыл в шахматы как в музыку – и там бы достиг впечатляющих высот. Очевидцы вспоминали яркую, атакующую манеру игры Прокофьева, сближавшую его с тем же Чигориным, а вот в обороне частенько зияли дыры. Случалось, он мог так хорошо сконцентрироваться, что в отдельно взятых партиях играл на равных с лучшими. Шахматы композитор с любовью называл «музыкой мысли», несколько романтизировал игру. В общем, им было о чем поговорить с Алехиным.

Одна из самых больших тайн жизни Алехина того периода – родилась ли у него дочь Валентина в декабре 1913 года, на излете учебы шахматиста в училище. Была ли у него связь с некой баронессой и художницей Анной фон Севергин, с которой он якобы узаконил отношения (ради дочери?) при двух свидетелях? Следы самой фон Севергин были утеряны, будто ее никогда не существовало, и она просто физически не могла стать первой из жен шахматиста.

Похоже, тайну частично разгадал шахматный историк Сергей Воронков, которому помог коллега Дмитрий Городин. Алехин лишь раз в одном из интервью (а давал он их часто) вскользь упомянул о дочери, и это оставалось той соломинкой, торчавшей из болота, куда почти целиком погрузилась «тайна фон Севергин». Соломинка подпитывала тайну кислородом, не давала умереть и оставить попытки разобраться, так что биографы продолжали всеми силами устанавливать истину.

По скудной информации, выуженной алехиноведами из книги Павельчака и Мюллера «Гений шахмат Алехин», первый муж Анны фон Севергин умер в Первую мировую войну. Из этого следует простой и в то же время удивительный вывод: дочь Алехина была зачата при адюльтере (конечно, если они с мужем к войне не развелись, что в Российской империи происходило крайне редко – как раз измена считалась серьезным основанием). Видимо, в том числе и по этой причине Алехин не рассказывал прилюдно об Анне и своей дочери, которые, когда случилась революция, сбежали в Австрию, где и пробыли до конца жизни.

Тщательное сокрытие этой конфиденциальной информации лишний раз свидетельствует о характере Алехина. Осталась куча вопросов. Как связь с баронессой отразилась на молодом человеке: тяготила она его или окрыляла? Часто ли он виделся с ребенком? Ведь это целый мир, где были отношения, предательство, рождение новой жизни, сокрытие.

Сергей Воронков в качестве доказательств существования фон Севергин получил от Городина фотографию надгробного памятника Валентины на Венском центральном кладбище, где была высечена надпись, что она является дочерью шахматиста и умерла в 1980-м…8 Выяснилось также, что Анна фон Севергин была старше Алехина на 12 лет – общеизвестно, что он предпочитал зрелых женщин. Но маловероятно, что церемония бракосочетания действительно состоялась (по крайней мере, не в 1920 году, как указывают Павельчак и Мюллер).

Уже в эмиграции шахматист изредка встречался с Анной и дочкой, но не под прицелами камер, так что эта часть его жизни осталась закрытой для обывателя.

Его отношения с женщинами вообще кажутся больше потребительскими, чем романтичными. И это неудивительно, ведь его сердце целиком было отдано игре, – впускать в него иную страсть он не хотел. Таков Алехин. История его жизни вызывает амбивалентные чувства – кажется, ты его знаешь, но вот вскрывается деталь, которая заставляет по-новому взглянуть на вроде бы уже хорошо знакомого человека.

* * *

Училище Алехин окончил с высокими отметками. Он стал титулярным советником и штабс-капитаном; теперь к нему обращались «Ваше благородие».

Весьма показательно, что пока все остальные писали диплом, Алехин проводил один из самых удачных своих турниров, где собрались сильнейшие шахматисты планеты. Алехин мог себе позволить такую вольность и при этом оставаться успешным сразу на двух фронтах.

Тогда, в 1914 году, Алехин уступил верхние табличные места турнира победителей в Петербурге двум шахматистам: одним из них был чемпион мира Эмануил Ласкер (первое место), другим – будущий король Хосе Рауль Капабланка. Император Николай II на банкете после соревнований якобы сказал знаменитые слова о пяти лучших игроках мира, включив в этот список Алехина. По легенде, оспариваемой некоторыми исследователями, он впервые в истории официально наделил их титулом гроссмейстера (сам термин начали употреблять применительно к шахматам еще в середине XIX века). Об этом, в частности, сообщал один из участников турнира победителей – Фрэнк Маршалл – в книге «Мои пятьдесят лет в шахматах»9.

Накануне Первой мировой войны в Санкт-Петербурге состоялся один из сильнейших шахматных турниров в истории. Эмануил Ласкер (слева, сидя) выиграл финальный турнир. Остальные участники финала (слева направо): Александр Алехин, Хосе Рауль Капабланка, Фрэнк Маршалл и Зигберт Тарраш

Вот что в своих мемуарах вспоминал о каждом из призеров посетитель турнира Сергей Прокофьев: «Ласкер, немного поседевший со времен турнира 1909 года, со своим своеобразным лицом, с маленькой фигуркой и с сознанием собственного достоинства. <…> Общий фаворит Капабланка, молодой, элегантный, красивый, веселый и вечно улыбающийся, появлялся во всех концах зала, смеялся, непринужденно болтал и заранее чувствовал себя победителем». А вот и про Алехина: «Наш талантливый Алехин в своей правоведческой курточке, с немного потасканным правоведческим лицом не особенно приятного склада, обычно самоуверенного, но тем не менее немного смущенный столь великолепным обществом»10. Прокофьев, один раз обыгравший в сеансе одновременной игры Капабланку, признался в антипатии к Алехину, который, одерживая трудные победы, выглядел бледным и помятым.

Все чаще в мировой прессе звучало имя человека, способного расправиться со «старичком» Ласкером, – речь о Капабланке. Знакомство кубинца с Алехиным в Петербурге состоялось еще в 1913-м, за год до представительного турнира. Они тогда провели две выставочные партии, которые русский мастер внешне сдал слишком легко. Алехин уже восхищался игрой Капы и даже робел перед очной ставкой, а в беседах с друзьями оправдывался, что на фоне кубинца любой, даже очень сильный игрок, может выглядеть недоучкой. «Вся его игра столь же красива, сколь и логична, – говорил он Романовскому. – Сочетание этих двух элементов шахматной борьбы он поднял на большую высоту. Для Ласкера Капабланка более опасен, чем Рубинштейн. Едва ли только Ласкер будет играть с ним в ближайшее время»11. Третье место Алехин расценил сдержанно, лишь как подъем еще на одну ступень. Однако он оказался недоволен победой Ласкера, считая, что первым должен был стать Капа.

Соперничество Алехина и Капабланки начиналось вполне миролюбиво, но со временем превратилось в жестокое, бескомпромиссное противостояние. Они были слишком уж разными, чтобы стать друзьями, да и на кону стояло чемпионство. Капу любили за открытость и общительность; Алехин же считался более замкнутым, несколько странноватым – себе на уме. Зато объединяло их то, что оба феноменально играли в шахматы. Причем до приезда в Петербург Капабланка делал поразительные успехи – его прогресс в игре шел куда быстрее, чем у Алехина.

Чтобы понять, чем объяснялся феномен Капы, стоит проследить жизненный и шахматный путь кубинского самородка до Петербурга.