Сергей Сергеевич Арутюнов

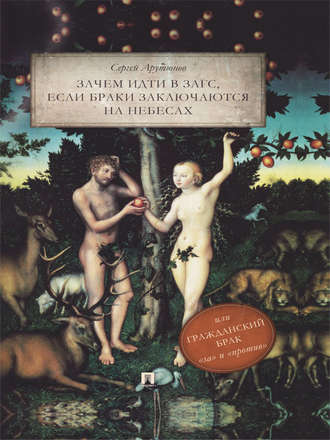

Зачем идти в ЗАГС, если браки заключаются на небесах, или Гражданский брак: «за» и «против»: трактат

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ БРАК?

Брак – это союз мужчины и женщины, освященный обрядом, церковным или светским, или ими обоими сразу, во время которого они дают друг другу слово быть верными друг другу.

Помните изумительные слова из западноевропейских брачных служб: «…В болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас»? Они даже немного пугают, эти клятвы, но ведь и даются они не кому-нибудь, а Богу.

Кстати, почему столь неблагозвучно после пронесшейся над нами промышленной эры звучит само слово «брак»? «Хорошее дело браком не назовут» – одна из самых расхожих пошлостей, в которой звучит отнюдь не пошлая ироническая грустинка. Дело в омонимии (внешней похожести одного слова на другое), бытующей в языке с незапамятных времен.

«Брак» (не производственный, а тот самый, изначальный) образовался от слова «брать». Брали обычно невесту в дом жениха.

Этимология термина «брак» – вопрос достаточно сложный и дискуссионный. Старославянское слово «брачити» означало отбирать что-то хорошее и отвергать плохое. А также могло означать «супружество», «пир», «свадьба». Использовались и другие термины – «сълюбъ», «сълюбытись», что означает «договориться». Иногда использовался термин «поимется», который означал фактические брачные отношения.

Есть и иная, выглядящая довольно конспирологически, версия, которую впору назвать «аббревиатурной»:

Мутировав, изменив словокорневой смысл, слово «брак» вернулось на Русь во времена христианизации, пишет неизвестный форумчанин:

Б – БОГ

РА – СВЕТ, ОСВЕЩЕНИЕ

К – КОЛЬЦО – ОБРУЧ – ОБРУЧЕНИЕ

Итого получается: БОЖЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ ОБРУЧЕННЫЕ

Для меня же в слове «брак» всегда звучал отголосок «братства» как высокой дружбы. Брак и братство для меня – одно. Своей жене я брат, она мне – сестра.

Так и живем.

ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО БРАКА: ПУТАНИЦА В ТЕРМИНОЛОГИИ

«Гражданским» в обиходе называют брак без регистрации. «Живут в гражданском браке» – значит, доверяют (или наоборот, не доверяют) друг другу настолько, что имеют дерзость годами оставаться для государства с его органами регистрации, учета и опеки ничем не связанными друг с другом, то есть холостыми, неженатыми.

Меж тем семья, пусть и неофициальная, образована, и это приходится признать если не государству, то хотя бы окружающим.

На самом деле гражданским называется вовсе не брак без регистрации, а только-то брак без венчания – то есть соответствующего церковного обряда. Гражданский – значит не церковный.

Эта путаница образовалась примерно сто лет назад, когда возникло само понятие гражданского брака. Нарастающий урбанизм (стремление людей в крупные города) не пощадил сравнительно маленьких – деревенских, поселковых, цеховых – общин, где главенствующую духовную роль играли церковные приходы со священниками во главе, распоряжавшимися личной жизнью прихожан, в том числе их личными семейными отношениями. В эти самые отношения лезли, не стесняясь, прямо в обуви, копаясь в душах исповедовавшихся с особым пристрастием. Чуть позже страсть распределять, кто с кем должен ужиться, целиком заимствовали у церкви комсомольские и партийные органы, устраивавшие публичные судилища тех, кто недостаточно образцово вел себя в браке.

Но это случилось уже при ослаблении вездесущей роли церкви и соответствующем усилении роли светского государства, немедленно предоставившего обществу свои аналоги церковных обрядов – пусть ущербные, лишенные глубокого метафизического смысла, предельно обедненные двухмерным официозом, но аналоги.

Что же было отвергнуто?

Церковный брак, признававшийся государством в течение, по крайней мере, нескольких столетий.

Государство сказало: расписывайтесь при мне, я отныне есть ваша церковь. Если хотите, можете и обвенчаться, но главное здесь – я.

Для того чтобы понять причины этого отчаянного со стороны государства шага, должно вернуться к самым началам цивилизации.

БРАКИ В ДОХРИСТИАНСКИХ ОБЩЕСТВАХ

Религия как феномен исключительно человеческий создала себя в храмах – местах для молитв.

Храмы – культовые учреждения – сопровождают цивилизацию от самой глубокой древности. Оттуда же, из древности, донеслось до нас, что назначение храмов было, как минимум, многофункциональным. Первое и основное – религиозное, конечно. Молитвы, службы.

Второе – культурное (сохранение и накапливание знаний, навыков, традиций). Библиотеки, философские клубы, лаборатории, учебные классы.

Третье – хозяйственное. Содержание работников, совместная выработка продуктов сельского хозяйства – растениеводства и животноводства, промышленных товаров.

В храмовой среде развивались ритуалы, обрядовые практики, отрабатывались и властные технологии – влияние на сознание отдельных индивидуумов и их масс, регламентация их действий.

Неудивительно, что расписанным оказался не только сельскохозяйственный год, но и свадебные торжества.

Первые храмы располагались в пещерах или прямо под открытым небом в виде капищ с вкопанными в землю идолами (изображениями богов). Но как только строительное искусство вышло на очередной виток совершенства, над священными местами поклонений и жертвоприношений повсеместно сомкнулись своды и крыши, и духовное пространство вновь отделилось от живой природы.

Браки, рождения и смерти – три главнейшие точки человеческой судьбы – свидетельствовались и освящались в храмах: человек всегда склонен был немного набивать себе цену.

Публичная фиксация связи между мужчиной и женщиной появилась как совершенно естественное желание во времена незапамятные.

Первые записи о том, что такой-то взял себе в жены такую-то, написаны на уже мертвых языках планеты клинописью, петроглифами и иероглифами, выдолблены на камне и написаны на пергаменте, и каждая такая запись становилась малюсеньким кирпичиком в основании великого правового института – брака.

Поначалу взятые обязательства не влекли за собой почти никаких имущественных последствий. Муж мог оставить надоевшую жену, жена – мужа, и даже вождь, совет старейшин и тем более «Его Величество Закон» не могли потребовать компенсации за разрыв. Да и с какой стати? Имущества было мало: примитивная одежда, такая же примитивная посуда, а еда имуществом вообще никогда не была. Утварь делили по наитию: мужчине оружие, женщине миски.

Дети в расчет не принимались.

Но постепенно люди стали понимать всю убийственность «птичьих прав», то есть нулевого правового статуса. Чем больше накапливалось в обществе имущества, чем дальше мог человек заглянуть за грань завтрашнего дня, тем сильнее он хотел от бытия гарантий.

Краткая жизнь не располагает к правовым сложностям. Молодой человек рождался, охотился, убивал, готовил, ел – и умирал. Где-то в перерыве между охотой и насыщением он порождал потомство, на которое не обращал особого внимания: живо ли оно, мертво ли, он не горевал. Бесплодие воспринималось нормой.

Дети возились в грязи, в пыли, питались отбросами, остатками с взрослого стола. Их не воспитывали, за ними не следили – вплоть до Эпохи Просвещения, да и то вся эта горячка с подрастающим поколением коснулась в основном развитых стран, то есть Европы.

Считалось – если вырастет, так тому и быть. Вырастет, не умрет – научат, чему надо.

Студентами в Средневековье становились здоровые двадцатилетние лбы. Таким был и наш Михайло Васильевич Ломоносов.

Дети имуществом не были.

Значит?

Значит, брак, не защищенный законом, браком в нашем смысле и не являлся.

Институт стал развиваться в полном смысле лишь тогда, когда супругам стало что делить – во-первых, а во-вторых, когда в интимные дела стали вторгаться нечеловеческие, высшие авторитеты – боги и их посланцы, воля которых была якобы превыше человеческой.

РЕЛИГИОЗНОЕ ПОНИМАНИЕ БРАКА

В «Теогонии» (другое название – «Богосмешение») античного поэта Ферекида Зевс вступил в брак с Хтонией, получившей имя Геи, так как Зевс дал ей Землю в качестве свадебного подарка.

Зевс создал землю и океан, вышивая их на свадебном покрывале (в те времена существовал обычай: невеста обменивала свое свадебное покрывало на покрывало, вышитое ее женихом): «Желая, чтобы совершился брак с тобой, я этим чту тебя. Ты же будь довольна мною и будь мне соучастницей».

Говорят, что это был самый первый брак.

«Она же отвечала, приняв благостно покрывало…»

В передаче поэта Прокла: «Зевс, намереваясь быть демиургом, превратился в Эроса: создав космос из противоположностей, он привел его к согласию и любви и посеял во всем тождественность и единение, пронизывающее универсум».

Если понимать брак в таких координатах, то единятся в нем начала противоположные.

Зевс, умыкающий (похищающий) Европу, выступает быком, на спине которого сидит хрупкое человеческое создание. Та же самая диспозиция – в знаменитой картине Пабло Пикассо «Девочка на шаре»: грубый молчаливый гимнаст и изогнувшаяся молодой березкой балансирующая гимнастка. Сила и гибкость, отвердевшее и динамическое, переливающиеся друг в друга столько, сколько найдет нужным природа, – вот что такое соитие человеческое.

Разве оно недостойно сакрального отношения, когда само женское монашество в христианстве окутано метафорой брака?

«Невестами христовыми» называют себя монашки практически всех христианских орденов. Их сакральный брак заключается в отдании всех себя целиком великому образу Христа – и его духу, который они пробуждают в себе изнурительными практиками труда, воздержания и молитвы.

Но – удивительно! – власть церкви над браком – явление относительно недавнее.

Государство намного раньше церкви поняло, что из брака (регулирования частной жизни) можно извлекать прямую выгоду, и часто привлекало церковь для участия во взаимовыгодном регулировании.

Проанализируем бегло лишь один из древнейших кодексов, называемый «Кодексом Хаммурапи» – знаменитого древневавилонского царя, первого в человеческой истории (1750 год до нашей эры) взявшегося за семейное право вплотную.

КОДЕКС ХАММУРАПИ – ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ГОВОРЯЩИЙ О СЕМЬЕ И БРАКЕ

Читаем в солидном обзоре кодекса: «Статьи 100–282: пока не обобщены. Значительная часть из них относится к семейному праву».

Смотрим: какие-то шамаллумы и тамкары, мушкенумы… а! вот!

Если человек взял жену и не заключил с ней договора, то эта женщина – не жена.

То есть формализуй сначала отношения, а потом называй женой. Узнаваемо, не правда ли? Об измене:

Если жена была схвачена возлежащей с другим мужчиной, их обоих должно связать и бросить в воду.

Если человек насильно овладел женою другого человека, которая еще не познала мужчину и которая еще проживала в доме своего отца, и возлежал на ее лоне, и его схватили, то этот человек должен быть убит, а женщина должна быть оправдана.

Меж тем сегодня в Саудовской Аравии изнасилованных женщин судят и засуживают. Или:

Если жену человека ее муж обвинит, но она не была схвачена при лежании с другим мужчиной, то она может произнести клятву богом и вернуться в свой дом.

Не доказано – клянись богом (самой страшной клятвой) и возвращайся.

Если человек был взят в плен, и в его доме есть пропитание, то его жена должна до освобождения мужа беречь свое тело, в дом другого она не должна вступить. Если эта женщина не берегла свое тело и вошла в дом другого мужчины, то эту женщину должны уличить и бросить ее в воду. Но если человек был взят в плен, а в его доме нет пропитания, и его жена вступит в дом другого, то эта женщина не имеет вины.

Заметьте: если есть еда – виновна, нет еды – не виновна, поскольку за наличие еды в доме ответственен мужчина, и если он проявил безответственность, то и поделом ему – не гибнуть же жене, если он, к тому же, находится безвестно где!

Мудро ли это? Конечно, мудро.

О возврате приданого, если брак не сложился:

Если человек захочет оставить свою супругу, которая не родила ему детей, то он должен дать серебро, равное ее выкупу, а также восстановить ей приданое, которое она принесла из дома своего отца, а затем он сможет ее оставить… Если выкупа не было, то он должен дать ей одну мину серебра за оставление.

Разве это не охрана прав женщины? И если это не охрана, тогда что именно охрана?

О нерадивых женах:

Если жена человека, которая проживает в доме человека, захочет уйти и начнет разорять свой дом и унижать своего мужа, то ее должны уличить, и, если ее муж сказал: «Я ее оставлю», он может ее оставить и ничего ей не дать с собой за оставление ее. Если ее муж сказал: «Я ее не оставлю», то ее муж может взять в жены другую женщину, а эта женщина должна жить в доме своего мужа как рабыня.

Если женщина возненавидела своего мужа и сказала: «Не бери меня», то дело ее должно быть рассмотрено в ее квартале, и если она блюла себя и греха не совершила, а ее муж гулял и очень ее унижал, то эта женщина не имеет вины: она может забрать свое приданое и уйти в дом своего отца.

Кто вообще сказал, что Хаммурапи жесток?! Кто пустил этот гадкий слух?

Разумеется, если «женщина не блюла себя, была гулящей, дом свой разоряла и унижала своего мужа, эту женщину должны бросить в воду».

А если женщина умеет плавать? Про груз, привязанный к ногам, или веревку, связывающую руки, кодекс здесь ничего не говорит. Бросьте – а там видно будет, выплывет или нет. Может и выплыть…

Есть ли в кодексе статья про бесплодие? Есть, и не одна. В бесплодии по умолчанию виновата женщина, хотя это не всегда так: вина может быть и не ее. Или не только ее.

Болезнь… Кто может предвидеть ее?

Если человек взял жену, а ее постигла болезнь, и он захочет взять другую, то он может взять, но свою жену, которую постигла болезнь, он не должен покинуть, она может жить в его доме, и, пока она жива, он должен ее содержать.

Я бы сказал – это верх гуманизма. Сегодня это далеко не везде и не всегда так…

Если эта женщина не согласна жить в доме своего мужа, то он должен возместить ей ее приданое, которое она принесла из дома своего отца, и она может уйти.

Охрана верности в браке:

Если жена человека позволила убить своего мужа ради другого мужчины, то эту женщину должны посадить на кол.

Об инцесте:

Если человек познал свою дочь, то его должны изгнать из его общины.

В условиях пустыни изгнание почти всегда означало верную смерть, однако шанс на выживание остается.

Такой мерзостный вид инцеста, как «снохачество», осуждается не менее страстно:

Если человек выбрал своему сыну невесту, и его сын познал ее, а затем он сам возлежал на ее лоне, и его схватили, то этого человека должны связать и бросить его в воду.

И здесь подчеркивается уже – что связать. Чтобы не было шансов выплыть.

Инцест «Эдипова комплекса»:

Если человек возлежал на лоне своей матери после смерти отца, то их обоих должно сжечь.

Долги, выкупы, деление наследства – детализировано все, ничего не упущено!

Наконец, усыновление:

Если человек взял в усыновление малолетнего ребенка, находившегося в небрежении, и вырастил его, то этот воспитанник не может быть истребован обратно по иску.

Если человек взял в усыновление малолетнего ребенка, а когда он его уже взял, тот узнает своего отца и свою мать, то этот воспитанник может вернуться в дом своего родного отца.

Какое бережное и однозначное отношение к человеку и его правам!

Если ремесленник взял малолетнего ребенка для воспитания и передал ему свое ремесло, то приемыш не может быть потребован обратно по иску.

Что это, как не признание в правах той самой интеллектуальной собственности, которая как правовое понятие у нас началась буквально только что?

Прочитав едва ли сотую часть этого поистине великого кодекса, хочется отметить одно: да, несовершенство его по поводу бросания в воду, что называется, наличествует.

Однако, если бы мы сегодня, смертельно устав от правового беспредела чиновников и богатейших предпринимателей (что зачастую одно и то же), зажили по «кодексу Хаммурапи», соблюдая его во всех мелочах, кто знает, не стала ли бы такая жизнь более отрадной для нас и наших близких?

БРАК В ИНДУИЗМЕ

В другой части света – уже не в Междуречье, а в Индии, куда более древней и куда менее изученной европейской наукой, – торжествовало столько изводов (версий) индуизма, что даже просто передать их последовательность в рамках данного издания не представляется возможным. Да и не это есть наша цель.

«Семейные отношения в традиции индуизма можно наблюдать в таких странах, как Индия и Непал. На структуру семейных отношений в этих странах накладывает отпечаток не только древняя религиозная традиция, но и кастовое деление общества, которое существует до сих пор», – пишет вездесущая Википедия.

Присмотримся же к этой традиции внимательно и без предубеждений.

* * *

Правила вступления в брак в большей степени связаны именно с принадлежностью к той или иной касте. А само регламентирование семейной жизни производится на основе древних индуистских текстов и устоявшихся национальных традиций.

До сих пор еще в ряде семей родители сами выбирают супругов своим детям. Основные критерии выбора – имущественные преимущества и кастовые отличия.

Широко распространены в индуистской культуре и ранние (детские) браки. Частично эта традиция также связана с кастовым делением, поскольку в высших кастах девочку старались выдать замуж до начала менструаций. Отголоски этих традиций существуют до сих пор, хотя могут не одобряться более прогрессивной частью общества. В любом случае, до сих пор еще в Индии остается актуальной проблема «детских» браков. С этим напрямую связана и проблема раннего вдовства, когда молодые женщины остаются без мужа и не могут в силу традиций повторно создать семью.

Семья, созданная в традициях индуизма, на бытовом уровне воссоздает модель религиозного поклонения, предписывая женщине относиться к мужчине, как к богу.

Принято, чтобы жена омывала стопы мужа и получала благословение от него. Этот ритуал в точности копирует обряды поклонения, которые принято совершать со святыми и божествами в традициях индуизма (прикосновение к стопам святого – способ получить высшую благость).

Почтительное отношение жены к своему мужу – наивысшая добродетель в разряде семейных ценностей. Это находит отражение и в свадебных ритуалах: в знак почтения жена доедала остатки еды за своим мужем.

Кроме того, в повседневной семейной жизни жена должна принимать пищу только после того, как накормит своего мужа. И если грубость со стороны женщины считалась недопустимой, то терпеть плохое обращение мужа, а также всех его родственников считалось также одной из священных обязанностей жены.

В древних индуистских традициях выделялось восемь типов брака. Четыре из них относились к высшим, которые одобрялись религией. Разграничение происходило именно по условиям вступления в брак.

Из одобренных типов брака: «брахму» – вручение жениху невесты с приданым; «аршу» – брак, предполагающий получение выкупа от жениха; «праджапатья» – брак, не предполагающий обмена дарами, а простая передача невесты жениху и напутствие свято блюсти семейные ценности. Еще один «бескорыстный» свадебный ритуал назывался «дайву» и предполагал, что отец передаст свою дочь жрецу в тот момент, когда жрец совершает священный ритуал.

К низшим формам брака относились свадьба без согласия родителей («гандхарва»), случаи покупки или похищения невесты («асура» и «ракшаса»).

В отдельный и самый недопустимый вид брака выделялось также и насилие над девушкой, которая являлась умалишенной или оказывалась временно лишенной рассудка по причине алкогольного опьянения.

Тем не менее совершение такого недопустимого сексуального контакта приравнивалось не к уголовным преступлениям, а к низшему виду брака под названием «пайшачу».

Как упоминалось выше, еще в древних индуистских текстах была введена классификация браков по имущественным отношениям между супругами. Различалось два противоположных типа брака: «брахму» – когда приданое дает семья невесты и «аршу» – когда ценные подарки поступают со стороны жениха.

Со временем это разграничение имущественных обязательств наложилось на кастовые отличия. В итоге практика давать приданое за невестой стала характерной для высших каст. А жених обязан перед свадьбой внести имущественный взнос, если молодожены принадлежат к низшим кастам.

Ортодоксальный индуизм отрицательно относится к традиции выдавать приданое, считая это извращением религиозных основ семейных отношений. В современном обществе проблемы, связанные с приданым, остаются актуальными. С одной стороны, традиция давать приданое за своими дочерьми сохраняется. С другой – из-за этого существуют некоторые проблемы в семьях, имеющих большое количество дочерей. Этот имущественный аспект накладывает отпечаток и на предпочтительное отношение к сыновьям, которое сохраняется до сих пор.

Из наиболее парадоксальных имущественных отношений между супругами можно выделить продажу собственной жены. Даже проданная жена должна хранить верность мужу!