Сергей Попов

Суперобъекты. Звезды размером с город

Звезды и элементы

Всем известно, что небо ночью темное. Однако объяснить это явление отнюдь непросто. Лишь в XVIII веке эта загадка стала очень активно обсуждаться учеными и была названа парадоксом Ольберса. Хотя, как полагается, Ольберс был не первым, кто обратил внимание на то, что небо ночью темное, и задумался над этим, связав этот факт с вопросом о бесконечной Вселенной, заполненной звездами[4]. Проблема в том, что, чтобы небо было темным, нужно чтобы звезды где-то заканчивались. Потому что если бесконечная Вселенная заполнена звездами, то в таком вечном мире мы бы своим взглядом везде упирались в поверхность звезды и все небо сияло бы как поверхность Солнца[5]. Мы видим, что это не так – значит, звезды где-то заканчиваются. И самое интересное то, что заканчиваются они не в пространстве, а во времени – Вселенная имеет конечный возраст.

Глядя на самые близкие звезды, мы видим их такими, какими они были несколько лет или несколько десятков лет назад. Большинство звезд на небе видны нам такими, какими они были сотни и тысячи лет назад. Далекие галактики мы видим такими, какими они были миллиарды лет назад. Но нет и не может быть на нашем небе источника, который бы мы видели таким, каким он был 14 миллиардов лет назад, потому что 14 миллиардов лет назад никаких из наблюдаемых нами источников не было. Может быть, наша Вселенная бесконечна, но свет от далеких звезд просто до нас еще не добрался, поэтому у нас темное небо над головой и поэтому возникает вопрос: какими же были самые-самые первые звезды?

Дело в том, что, когда Вселенная образовалась, в ней успели появиться только первые два элемента: водород и гелий (плюс были еще мелкие добавки лития, одного из изотопов водорода – дейтерия, но это несущественные для нашего разговора детали). Соответственно, первые звезды могли состоять только из водорода и гелия, и взрывы этих объектов как раз и давали начало рождению первых тяжелых элементов. Потом цепочка продолжалась: выброшенное вещество входило в состав нового поколения звезд и т. д. Последующие поколения звезд имели уже другой химический состав.

Первые звезды, состоявшие только из водорода и гелия, могли быть очень массивными. В тысячу раз тяжелее Солнца! Сейчас таких уже не делают. Они могли порождать первые черные дыры, которые были в десятки раз тяжелее тех, что сейчас возникают из звезд. А потом первые звездные черные дыры стали зародышами того, что сейчас мы наблюдаем как сверхмассивные черные дыры в центрах галактик. Большой вопрос связан с тем, могли ли самые первые звезды быть легкими (легче Солнца). Вначале считалось, что нет. Моделирование показывало, что в облаке газа с массой около 100 000 масс Солнца возникает 1–2 массивные звезды. Однако расчеты, проводимые в последнее время, опровергают эту точку зрения. Компьютерные симуляции показывают, что в некоторых случаях возникает по 5–6 звезд и некоторые из них оказываются настолько легкими, что время их жизни превышает современный возраст Вселенной.

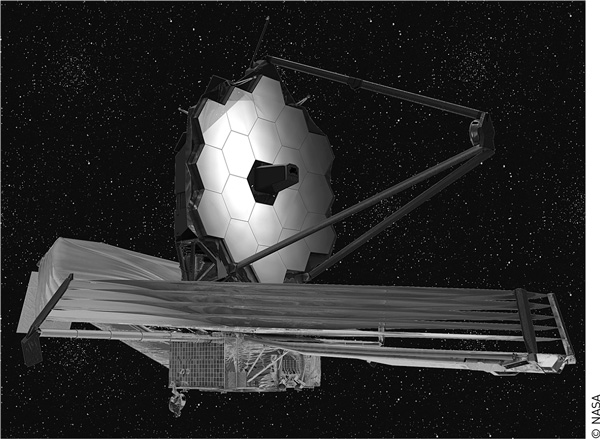

Чтобы увидеть первые звезды, астрономы идут двумя путями. Во-первых, они пытаются строить все более мощные инструменты. По всей видимости, понадобятся новые аппараты за пределами земной атмосферы – космические телескопы следующего поколения, чтобы увидеть хотя бы взрывы самых первых звезд. Увидеть их где-то там, в прошлом, спустя всего лишь десятки миллионов лет после рождения Вселенной. Свет от них будет сильно покрасневшим из-за расширения Вселенной (она растягивается более чем в 10 раз за время распространения света от первых звезд, т. е. длина волны фотонов возрастает во столько же раз), поэтому аппараты должны наблюдать в длинноволновой области спектра, где земная атмосфера в основном непрозрачна. Большие надежды возлагают на космический телескоп имени Джемса Вебба (JWST). Его гигантское, по меркам орбитальных аппаратов, зеркало позволит увидеть то, что ранее оставалось скрытым от нас[6]. Однако, если в ранней Вселенной рождались не только очень тяжелые звезды, но и маленькие – с массой, скажем, около половины массы Солнца, то они могли дожить до наших дней. И тогда, например, где-то в нашей Галактике, даже в наших окрестностях, крутятся звезды с аномальным химическим составом – там только водород и гелий.

James Webb Space Telescope – JWST. Это космический телескоп следующего поколения. Он должен прийти на смену космическому телескопу имени Хаббла. Одна из основных задач для этого инструмента – увидеть взрывы первых массивных звезд.

Регулярно, примерно раз в год, сообщается, что найдена новая рекордная, еще менее металличная звезда, как говорят астрономы. Астрономы очень просто подходят к терминологии в данном случае – все элементы тяжелее гелия они называют металлами. Так вот, такие звезды ищут, но пока не добрались до первичного состава. Ищут и далекие объекты с первичным составом. На больших красных смещениях, естественно, мы наблюдаем не отдельные звезды, а, например, большие газовые облака с очень низким содержанием тяжелых элементов. Но как хочется в итоге решить эту важнейшую задачу – в конце концов добраться до первых звезд.

Звезды – самые первые объекты во Вселенной. Современные компьютерные модели эволюции нашего мира говорят нам, что звезды образуются раньше галактик, поэтому самый первый свет, который возник во Вселенной, – это все-таки свет звезд. За исключением того, что когда-то светилась сама Вселенная, потому что была еще горячей.

Безусловно, люди воспринимают звезды как что-то далекое. Даже Солнце – это все-таки достаточно далекий объект и к тому же, на наше счастье, объект достаточно спокойный. Оно не взрывается, никуда не девается, очень стабильно светит. Разве только на нем происходят какие-то вспышки, которые, видимо, не могут сильно навредить биологическому миру на Земле. Но теперь человечество становится более уязвимым из-за своей зависимости от разнообразной электроники.

Есть мнение, основанное на наблюдении большого количества звезд, похожих на Солнце, что где-то раз в тысячу лет на нашей звезде происходят достаточно мощные вспышки, в сотни и тысячи раз более мощные, чем уже наблюдавшиеся солнечные. Они сопровождаются не только усилением электромагнитного излучения на некоторых длинных волнах, но и так называемым корональным выбросом. Поток солнечной плазмы устремляется во внешнее пространство. Если бы такое событие произошло сейчас (и выброс был бы направлен на Землю), то оно вывело бы из строя практически все космические аппараты, а также нарушило бы систему электроснабжения и радиосвязи на Земле. Вот это, наверное, и есть самая большая космическая проблема для нашей цивилизации – не падение астероидов, не что-то, что прямо приведет к исчезновению жизни на Земле (и что происходит примерно раз в десятки миллионов лет), а то, что выведет из строя электрические приборы, из-за чего перестанут работать спутники и прекратится подача электроэнергии. Это может быть крайне серьезной проблемой. Правда, повторим, такое на Солнце происходит редко. Солнце – очень спокойная звезда и поэтому воспринимается как далекий и безобидный объект. Пока еще, максимум, чего нам приходится опасаться, – это обгореть на пляже.

Довольно мощная вспышка произошла на Солнце в 1859 году. Ее называют событием Каррингтона – по имени астронома, описавшего ее. Современной электроники тогда не было, но были серьезные сбои и аварии в системе телеграфных линий (телеграфистов било током!). Произошла мощнейшая геомагнитная буря. Полярные сияния наблюдались на Кубе, в Колумбии и Мексике и едва ли не в Центральной Африке. Возможно, с тех пор несколько раз на Солнце происходили столь же мощные вспышки, но корональный выброс не был направлен на Землю.

Позже, уже в XX веке, мощные вспышки приводили к большим проблемам в линиях электропередачи. В 1989 году произошла крупная авария в канадских электросетях. Были приняты необходимые меры, чтобы в дальнейшем мы не могли пострадать от подобных событий. По статистике, лишь 4 % сбоев в системе электропередачи в США связаны с солнечными вспышками. Однако есть и более тревожные данные.

Анализ содержания изотопа углерод-14 показал, что в VIII веке его содержание было аномально высоким. Если предположить, что это было последствием солнечной вспышки, то она должна была бы быть очень мощной. Углерод-14 образуется в атмосфере при попадании в нее протонов высокой энергии (их как раз много выбрасывается в результате солнечных вспышек) или гамма-квантов (тогда причиной аномального роста содержания изотопа мог быть гамма-всплеск). Протон или гамма-квант взаимодействует с веществом атмосферы. В результате, в частности, образуются нейтроны с относительно небольшой (тепловой) энергией. Когда такой нейтрон взаимодействует с ядром азота, то образуется углерод-14. Затем он может накапливаться, например, в деревьях. От события Каррингтона такой аномалии нет. Поэтому вспышка в VIII веке должна была быть намного мощнее. Тогда на живом мире это не сказалось, но если бы такое произошло сейчас, то у нас были бы проблемы. К счастью, для мощной вспышки нужно, чтобы образовалась очень большая группа солнечных пятен. Так что мы узнаем о грозящей опасности заблаговременно.

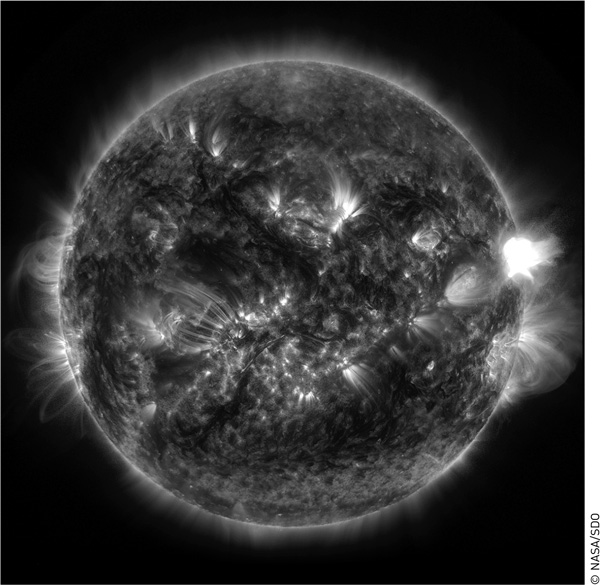

Вспышка на Солнце, зарегистрированная 12 января 2015 года. Этот портрет Солнца в экстремальном ультрафиолете получен аппаратом Solar Dynamics Observatory американского космического агентства.

Итак, звезды очень важны для нашей жизни. Мы не только ничего бы не видели, если бы звезд не было – нас действительно не существовало бы, потому что мы состоим в основном из элементов тяжелее гелия. Давайте еще раз вспомним про эти самые тяжелые элементы.

Звезды – это самые главные термоядерные печи во Вселенной, где легкие элементы превращаются в тяжелые. За счет взрывов сверхновых синтез может идти дальше железа. Помните, в самом начале мы говорили, что и свет, связанный с работой атомных электростанций, в конечном счете восходит к звездам. Так вот, не было бы взрывающихся звезд – не было бы и урана, используемого для выработки электроэнергии.

Не будем забывать, что, когда во Вселенной закончилась короткая стадия первичного нуклеосинтеза, длившаяся лишь пару минут, в ней были только водород и гелий. А мы-то с вами состоим вовсе не из водорода и гелия (водорода по числу атомов в нас много, но по массе он не составляет основную часть нашего тела). То есть на самом деле практически все, что мы видим вокруг, как и мы сами, состоит из атомов, которые синтезировались в звездах. Вначале были только составные части – условно говоря, протоны и немножко нейтронов, поскольку есть гелий. И именно в звездах или при их взрывах образовались углерод, кислород, азот, кальций и т. д., из которых мы в основном и состоим.

Таким образом, не будет большим преувеличением сказать, что каждый атом в нашем теле побывал когда-то внутри какой-то звезды. Может быть, даже неоднократно, поскольку нашей Солнечной системе около пяти миллиардов лет (чуть меньше), а Вселенной – около 13 (чуть больше). Соответственно, у Галактики было достаточно времени, чтобы прошло несколько циклов и выброшенное звездами вещество успело перемешаться в межзвездной среде, облака в межзвездной среде начали конденсироваться, образовалось новое поколение звезд, они взорвались, цикл повторился, и в итоге образовалась Солнечная система с планетами и ее обитателями, состоящими уже из более тяжелых элементов. Таким образом, может быть действительно звезды – самые главные объекты во Вселенной.

Будущее звездной Вселенной

Что же ждет звездный мир в будущем? Сейчас процесс выглядит довольно стационарно. Звезды непрерывно формируются из межзвездной среды (в нашей Галактике образуется несколько звезд в год, а есть системы, где темп в десятки раз выше). В конце своей жизни они сбрасывают внешние слои. Делают они это или спокойно, или в результате взрыва сверхновой. В итоге что-то остается (белый карлик, нейтронная звезда или черная дыра), но большая часть вещества попадает обратно в межзвездную среду и может войти в состав следующего поколения звезд. Однако если мы подумаем об очень далеком будущем Вселенной – речь идет не о миллионах или миллиардах, а о десятках или даже сотнях миллиардов лет, – то, конечно же, газ будет потихонечку истощаться. То есть спустя многие-многие годы новые звезды будут образовываться очень редко. Сейчас мы это уже видим в эллиптических галактиках – там очень мало плотного холодного газа, из которого легко могут образоваться новые светила, и поэтому все звезды уже очень старые.

Фотографии эллиптической и дисковой галактик. Эллиптическая галактика ESO 325-G004 входит в состав скопления Abell S0740 (вокруг видно много других галактик разных типов). А дисковая – известный объект каталога Мессье, М101. В эллиптической газ уже практически закончился и процесс звездообразования очень слаб. Ярких массивных звезд, дающих голубоватый свет, там практически нет. В дисковых галактиках газа еще много, и красивый спиральный узор образован в основном яркими молодыми массивными звездами, которые сформировались менее нескольких десятков миллионов лет назад.

В далеком будущем это ждет все галактики: новые поколения звезд не будут формироваться, и тогда лишь уже образовавшиеся легкие звезды будут потихоньку доживать свой век. Ведь массивные звезды живут не очень долго, они быстро взорвутся, превратятся в нейтронные звезды и черные дыры. А маломассивные звезды могут существовать десятки миллиардов лет, пока не пережгут весь свой водород и не дойдут до стадии красного гиганта, а потом – белого карлика.

В конце концов, если Вселенная будет вечно расширяться, то через сотни миллиардов лет она останется без звезд. Мир станет «безвидным и пустым»: из объектов звездных масс будут в нем лишь белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. В более отдаленном будущем (которое и вообразить трудно) скорее всего, так или иначе начнут распадаться и они. Белые карлики и нейтронные звезды – из-за распада протонов. А черные дыры – из-за излучения Хокинга. Правда, и распад протонов, и хокинговское излучение пока остаются гипотезами, хотя и очень привлекательными.

К счастью, пока у нас есть и белые карлики, и черные дыры, и нейтронные звезды. Последние проявляют себя как источники очень разных типов.

II. Многообразие нейтронных звезд

Все хорошо в меру

Нейтронные звезды – самые интересные объекты во Вселенной. Это очень легко доказать. Возьмем любой объект. Например, ядро звезды. В принципе, при наличии неограниченных технических возможностей, можно любой достаточно массивный объект (начиная с красного карлика) превратить в нейтронную звезду, если его сильно сжать. В природе это происходит так: ядро звезды, довольно занимательный объект сам по себе, сжимается гравитацией. Источники энергии внутри исчерпываются, и ядро начало схлопываться – коллапсировать. Оно сжимается и становится все интереснее.

В физике, как правило, когда параметры достигают экстремальных значений, появляется что-то новое и примечательное. При существенном уплотнении вещество ведет себя не так, как при обычных значениях плотностей. Очень сильные магнитные поля меняют свойства вещества не так, как обычные магнитные поля. Количество переходит в качество. Так вот, представим, что мы сжимаем и сжимаем объект, и становится все интереснее и интереснее. Мы можем наблюдать крайне любопытные физические процессы, не встречающиеся в других условиях. Но если сжать его слишком сильно – получится черная дыра. То есть все исчезнет в этой черной дыре. Это уже не так увлекательно, потому что у черной дыры всего один основной параметр – масса. Кроме этого, черная дыра может вращаться, и это важно для описания пространства-времени в непосредственной близости от нее. Правда, эффект значителен лишь при экстремальном вращении, которое в природе у черных дыр достигается нечасто. Наконец, у дыры может существовать электрический заряд, но в реальности черные дыры почти всегда не заряжены, или заряд очень маленький, так как на заряженный объект быстро натекают заряды противоположного знака. Так что «пережав» и создав черную дыру, мы теряем часть интересной физики[7].

Во всем нужна мера. Если остановиться вовремя, то из ядра звезды размером десятки тысяч километров получится шарик радиусом километров десять – двенадцать. Это размер крупного города. Там есть сверхплотное вещество, которого нет в земных лабораториях, сверхсильные магнитные поля, которые нельзя создать в лабораторных установках. У вас очень сильная гравитация на поверхности. Все с приставками «сверх-» и «супер-». И вы можете наблюдать это экзотическое физическое многообразие! То есть вы можете непосредственно изучать сверхплотное вещество, которое находится в сверхсильном гравитационном, магнитном, электрическом поле. И это суперинтересно!

Внутреннее строение нейтронной звезды. Выделяют две основные части: ядро и кору. Каждую из них, в свою очередь, также делят надвое. Во внутренней коре появляются свободные нейтроны в сверхтекучем состоянии. А поведение вещества во внутреннем ядре вообще остается загадкой.

Предсказание и открытие нейтронных звезд

Внутри у наших суперобъектов все тоже страшно интересно. Кроме сверхплотного вещества, там может быть сверхтекучесть протонов, нейтронов, разные экзотические состояния, новые элементарные частицы. Это чрезвычайно любопытные для исследователя объекты.

Нейтронные звезды (что нечасто бывает в астрономии) вначале предсказали. Произошло это еще в 30-е годы ХХ века. Началось все с работы Льва Ландау, написанной даже до открытия нейтронов. В статье было высказано предположение о существовании сверхплотных звездных конфигураций с плотностью порядка ядерной. Но ничего не говорилось о возможном происхождении таких звезд, о том, где и как их искать. Настоящее откровение случилось в 1934 году, когда Вальтер Бааде и Фриц Цвикки опубликовали коротенькую заметку, в которой сумели правильно предвидеть, что нейтронные звезды рождаются в результате вспышек сверхновых (а потому их можно обнаружить в остатках этих взрывов).

Однако несмотря на то, что это весьма интригующее предсказание, никто не бросился искать нейтронные звезды. Дело в том, что найти десятикилометровый шарик где-то, бог знает где (в далеком остатке сверхновой), очень трудно. В итоге обнаружили их случайно только в 1967 году (Бааде не дожил до этого момента, а Цвикки – да). Никто не смог догадаться, что, если у компактных объектов есть сверхсильные магнитные поля (которые предсказывались за несколько лет до открытия пульсаров в работах Виталия Гинзбурга и Леонида Озерного) и они быстро крутятся, то в результате должны формироваться строго периодические радиоимпульсы (это неудивительно, специалисты до сих пор спорят о природе механизма генерации радиоизлучения пульсаров). А именно такие радиоимпульсы и были открыты.

Сама по себе история открытия радиопульсаров весьма драматична. Она в деталях рассказана во множестве книг и статей. Напомним, что поскольку пульсарный сигнал выглядит искусственным – слишком уж точным и коротким был период, как будто работает радиомаяк или еще какое-то устройство, – то первая мысль была о том, что астрономы уловили послание внеземного разума. Первый источник даже назвали LGM-1, т. е. Little Green Men –1. Уже тогда инопланетян называли маленькими зелеными человечками. Источник впоследствии получил «нормальное» имя – PSR B1919+21, но его первое обозначение явственно свидетельствует о неординарности открытия.

Типичные сигналы радиопульсара. Импульсы приходят строго периодически, что связано с вращением нейтронной звезды. У обычных радиопульсаров интервал между пиками составляет примерно от 10 миллисекунд до 10 секунд.

В 1960-е годы внеземной разум был очень модной темой. Наверное, это было связано с тем, что человек как раз вышел в космос и казалось, что мы вот-вот полетим к звездам. Тогда были потрачены довольно большие ресурсы на поиски искусственных внеземных сигналов. Активно проводились и наблюдения, и обсуждения. Собирались крупные международные симпозиумы с участием ведущих ученых. Кстати, современный скептицизм ученых относительно всяких зеленых человечков оправдан тем, что ученые лет 10–15 очень серьезно исследовали эту проблему, но не нашли ничего хотя бы немного обнадеживающего. Показательно, что в начале программы по изучению внеземного разума назывались CETI–Communication with ExtraTerrestrial Intelligence. Но потом быстро поняли, что ни о каком контакте в ближайшее время речь не пойдет, и возник термин SETI – Search for ExtraTerrestrial Intelligence, сохранившийся до сих пор.

Осознав, что радиопульсары – это естественный феномен, надо было понять, какие же астрономические объекты могут вести себя таким образом. Ввиду наличия короткого стабильного периода было всего два кандидата: это или пульсации белых карликов, или вращение нейтронных звезд. Конечно, белые карлики тоже вращаются, а нейтронные звезды пульсируют, но периоды не подходят. Чтобы выбрать что-то одно, нужно было измерить, как период изменяется со временем. Ясно, что со временем и энергия вращения, и энергия пульсаций должны уменьшаться. Но в одном случае (при пульсациях) период будет тоже уменьшаться, а в другом расти.

Если мы рассмотрим вращение, то потери энергии должны приводить к его замедлению. То есть период потихоньку возрастает. Пульсации ведут себя не так. Возьмите упругий шарик и вертикально уроните его на гладкую твердую поверхность. Он будет прыгать, энергия будет теряться. Но вы услышите, что частота ударов все время растет: та, та, та-та, та-та-та. Это наглядно иллюстрирует, что при затухании пульсаций период должен становиться короче.

Радиоастрономы довольно быстро смогли обнаружить, что периоды радиопульсаров растут. Совсем чуть-чуть: чтобы период увеличился на секунду, обычно требуется несколько миллионов или даже десятков миллионов лет. Но этот рост однозначно позволял сказать, что мы имеем дело не с пульсациями белых карликов, а с вращением нейтронных звезд.

Именно энергия вращения в конечном счете превращается в радиоизлучение. И не только в него. В радиодиапазоне излучается ничтожная доля от полного энерговыделения. Если нейтронная звезда является радиопульсаром, то она излучает не только в радио-, но и во всех других диапазонах, просто не всегда это видно. Стабильность излучения пульсаров делает их источниками, полезными в народном хозяйстве. Во-первых, их можно использовать как эталон точного времени. А во-вторых, по ним можно ориентироваться. И здесь как раз лучше всего подходят радиопульсары, видимые в рентгеновском диапазоне.

Рентгеновские детекторы становятся все дешевле, компактнее и надежнее. Многие радиопульсары, видимые в рентгеновском диапазоне, представляют собой яркие стабильные источники. Их легко увидеть и трудно с чем-нибудь перепутать, так как благодаря пульсациям излучения с точно известным периодом они как бы несут индивидуальные метки. Сейчас и в России, и в Европе, и в США активно разрабатывают системы ориентации спутников по рентгеновским пульсарам. Это особенно важно для аппаратов, которые работают в автоматическом режиме вдали от Земли. Недаром и на известных пластинах с краткой информацией о человеке и нашей планете, установленных на аппаратах серии «Пионер» и «Вояджер», положение Земли было показано относительно радиопульсаров, чтобы братья по разуму могли при случае найти нас. Если спутник находится в Солнечной системе, но далеко от Земли, то довольно трудно с высокой точностью определить его расстояние от Солнца. Наблюдения миллисекундных пульсаров в рентгеновском диапазоне позволят сделать это с точностью в несколько сот метров без необходимости постоянной связи с Землей.

Итак, радиопульсары были открыты. За это дали Нобелевскую премию. Дали ее не тому человеку. Это тоже отдельная, довольно типичная, история: главный автор открытия – Джоселин Белл – остался без приза. Но важно, что нейтронные звезды наконец-то обнаружены и люди начали их изучать.