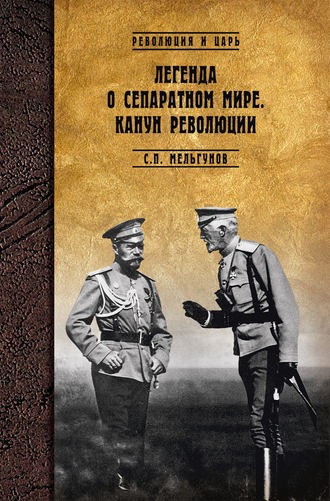

Сергей Мельгунов

Легенда о сепаратном мире. Канун революции

Автор придавал особое значение «Легенде о сепаратном мире» и работал над нею в течение Второй мировой войны. В последний раз он исправил, дополнил и тщательно проверил всю рукопись летом 1955 г. в первые месяцы болезни. В этой его собственной редакции «Легенда о сепаратном мире» ныне и выходит в свет.

П. МельгуноваАвгуст 1957 г.

«Легенда о сепаратном мире»

является первой частью трилогии «РЕВОЛЮЦИЯ И ЦАРЬ». Архитектонику и внутреннюю связь трилогии автор пояснил в предисловии («от автора») к третьей заключительной ее части, вышедшей в 1951 г. под заглавием «Судьба Императора Николая II после отречения» в изд-ве «La Renaissance», Париж. Вторая часть трилогии «Мартовские дни 1917 года», посвященная анализу революционных событий, приведших к отречению имп. Николая II, печаталась в журнале «Возрождение» в тетрадях с 12-й по 31-ю вкл. (1951—1954 гг.), затем в «Русской Мысли» (№ 642, 643 и 644), но не закончена печатаньем. Полностью она должна выйти отдельной книгой, как вышеуказанные две.

Введение

В Чрезвычайной Следственной Комиссии, созданной в марте 1917 года Временным Революционным Правительством для расследования «преступлений» деятелей старого порядка, имелось и следственное делопроизводство о носителях верховной власти, сошедшей после февральского государственного переворота с исторической сцены2. Непосредственно Чр. След. Комиссия никогда не рассматривала дела о монархе или его жене хотя бы в пределах собранного следователями материала применительно к ст. 108 Угол. Ул., которая предусматривала деликты, характеризуемые словом «измена», т.е. тем словом, которое было перед революцией даже в отношении верховной власти на устах многих не только в обывательской массе, но и среди политических деятелей.

В вводных главах своей книги «На путях к дворцовому перевороту», характеризуя общественную психологию того времени, я старался показать, как параллельно с ростом военных неудач на фронте и обнаружившейся неподготовленностью России к войне, рассеивалась атмосфера «общего единения» с лозунгом «Царь и народ» и патриотическими манифестациями, захватившими и среду интеллигенции. Шовинистический угар, всегда далекий от подлинного и здорового национализма, породил своего рода психоз шпиономании, на почве которой выросло традиционное, но не имевшее конкретного содержания слово «измена». Этот подлый термин давно следовало бы совершенно исключить из политического лексикона, ибо он решительно препятствует объективной оценке подлинного отношения современников к войне3. В условиях русской действительности 1915—16 гг. общественная политика, претендовавшая на безошибочное определение национальных интересов страны в соответствии со своей догмой, легко сделала «измену» синонимом идеи «сепаратного мира» и зачисляла в ряды «пораженцев» всех тех, кто имел смелость говорить во время войны, по выражению дневника писательницы Гиппиус, что-либо другое, кроме «полной победы». Отсюда был один только шаг для создания легенды о подготовке в России правительственными кругами сепаратного мира с Германией – легенды, которая получила самое широкое распространение накануне революции.

Умирающий Витте не был, конечно, одинок в рядах правившей бюрократии, когда считал войну с Германией «безумной» и говорил о необходимости ликвидировать возможно скорее «нелепую авантюру» – это сказал он французскому послу в Петербурге Палеологу еще при возвращении своем из Биарица ранней осенью 1914 года. Витте считал, что разгром Германии неизбежно повлечет за собой провозглашение республиканского принципа в Центральной Европе, что означало ликвидацию монархии в России. В Германии он видел естественную союзницу России. По его мнению, лишь тройственное франко-германо-русское соглашение может гарантировать предотвращение европейской катастрофы4. Витте, очевидно, не скрывал своих мнений – недаром французский посол жаловался министру ин. д. Сазонову на «интриги» Витте в пользу мира и настаивал даже на исключении бывшего председателя правительства из состава членов Государственного Совета5.

Немецкие мемуаристы-дипломаты в среду противников войны перед катастрофой зачисляли Коковцева и Кривошеина, также считавших, что война может закончиться гибелью «трех великих династий». «Германофилом» в этом отношении был и кн. Оболенский, обер-прокурор Синода в кабинете Витте и автор манифеста о политических свободах 17 октября 1905 г. (свидетельство Гурко). Набоков (дипломат) вспоминает, как член Гос. Совета, бар. Розен, бывший русский посол в Вашингтоне, в Лондоне в 1916 г. с «горячей убежденностью» доказывал ему, что «Германию победить нельзя», что все «мечты о Константинополе – мираж» («глупость», по выражению Витте), что союз России с Англией и Францией «фатальная ошибка», и что «Америка права, воздерживаясь от участия в бессмысленной бойне, которая ни к чему, кроме крушения Европы, привести не может». Это был человек, в котором Набоков «ценил и уважал живость ума, огромный опыт и убежденность». Позже Розен выступил в печати и издал свои воспоминания.

Возможно, что все подобные оценки, реалистичные в своей основе, могли быть глубоко ошибочны и даже наивно непредусмотрительны. Они были популярны до войны в консервативных кругах – припомним известную записку Дурново (февраль 1914 г.) о противоестественности для России союза с демократической Антантой. Думский «златоуст», депутат В. Маклаков с тем же искренним упорством будет говорить с кафедры Гос. Думы 3 ноября 1916 г., что русский народ никогда не простит мира позорного – мира в ничью. Маклаков вместе с тем был убежден. что будущий мир сделает такую Европу, что война будет невозможна (речь в петербургской городской Думе 3 мая 1916 г. на чествовании французских делегатов Вивиани и Тома). Очевидно, однако, что в рассуждениях хотя бы Розена не было признаков того «изменнического» элемента, который с такой убежденностью изыскивали во время войны обостренные националистические чувствования. Если одних ход войны взвинчивал в сторону настроений Маклакова, то других, независимо от антантофильства или германофильства, должен был толкать к пессимизму Розена.

Страна, действительно, не может идти на самоубийство во имя выполнения принятых на себя союзных обязательств. История последних двадцати пяти лет6 с чрезвычайной наглядностью подтвердила правильность тезиса, некогда выставленного реальным политиком Бисмарком – рыцарская жертвенность несовместима с национальными интересами уже в силу того, что международная политика, даже облеченная в форму отвлеченных принципов права и свободы, руководится до днесь в большей степени реалистическими соображениями национального эгоизма. Вовсе не надо быть «марксистом», прошедшим большевистскую школу, для того, чтобы признать незыблемость подобного утверждения: автократические режимы и режимы демократические мало в чем отличаются в этом отношении. Война 1914 г., положившая начало европейской катастрофе, дает бесконечное количество примеров. Подневные записи французского посла Палеолога и дневник нашего министерства ин. д. (составлен, очевидно, начальником канцелярии бар. Шиллингом) непосредственно вводят нас в эту дипломатическую кухню, где каждодневно делится шкура не убитого еще медведя, где выдают «призы» за участие в мировом катаклизме, компенсируют территориальными приобретениями возможных союзников в борьбе (как то было на Балканах) и т.д. Трудно найти более яркую иллюстрацию, чем ту, которую представляет обращение бельгийского посланника 17 июля 1915 г. в русское министерство ин. д. за поддержкой против домогательства Франции присоединить к себе в будущем Люксембургское герцогство, т.е. тот Люксембург, грубое нарушение нейтралитета которого немцами вызвало в начале войны всеобщее общественное негодование и сделало маленькую герцогиню с ее символистическим протестом даже героиней дня7.

В плоскости этих грубых материальных отношений и надлежит рассматривать вопрос о сепаратном мире – зарождение мысли в некоторых общественных кругах о необходимости выхода России из войны. Стоял ли, однако, перед Россией этот вопрос в сознании носителей верховной власти? Если вслушаться в речи оппозиционных режиму дореволюционных политиков, то может показаться на первый поверхностный взгляд, что страна действительно находилась на краю пропасти. Такое настроение символистически можно представить словами, будто бы сказанными лидером «октябристов» Гучковым в августе 1915 г. – с большим волнением и со слезами на глазах: «Россия погибла. Нет больше надежд». Так вновь записал Палеолог со слов Брянчанинова, говорившего ему о государственном перевороте, как о последнем шансе спасения. В таких же выражениях секретные агенты передавали и впечатления видного промышленника Рябушинского после поездки на фронт: «Россия на краю гибели: еще немного, и будет поздно». Много раз нам придется отметить, что подобный пессимизм, вызванный обостренным чувством современников и, вероятно, преувеличенный в беседе с французским послом, не соответствовал реальной обстановке. Во всяком случае, он был совершенно чужд имп. Николаю II вплоть до трагических для власти предреволюционных дней: ему всегда казалось, что в России все в общем благополучно. «Единственное исключение, – как выразился он в письме к жене 9 сент. 1915 г., – составляют Петроград и Москва – две крошечные точки на карте нашего отечества». При таком восприятии не могла в мозгу родиться даже мысль о сепаратном мире – «позорном» для престижа верховной власти, которой руководит Божественное Провидение. В мистической концепции имп. Александры Федоровны, сливавшей национальный интерес с династическим, честь и «прерогативы самодержца» стояли еще выше: «Это должна быть твоя война, твой мир, слава твоя и нашей страны», – писала она 17 марта 1916 г.

И тем не менее вокруг этих имен сплелась паутина сепаратного мира. Чрезв. След. Комиссия должна была в ней разобраться; поскольку данные о ее работе опубликованы, можно сказать, что она не сумела этого сделать – может быть, и не могла. За нее произвел такую работу советский историк Семенников, пользуясь в значительной степени тем «романовским архивом», который фактически был в распоряжении Чр. След. Ком. Семенников собрал почти исчерпывающий материал о сепаратном мире в дореволюционное время8. Ниже мы отметим ту группу материалов (скорее пока еще намеки), которую исследователь оставил совершенно в стороне и, очевидно, сознательно – но, конечно, далеко не со всеми его выводами, подчас слишком прямолинейными, узко догматическими, можно согласиться: точнее, из материалов, собранных автором в общем добросовестно, следуют выводы противоположные.

По существу мне нечего добавить к итогам о «сепаратном мире», подведенным в моей книге «На путях к дворцовому перевороту». По отношению к Царю и Царице дореволюционная легенда должна быть отнесена к числу грубых и сугубо несправедливых клевет, демагогически использованных в свое время в политической борьбе с режимом; никаких шагов к заключению сепаратного мира царское правительство не делало; никаких центров или организованных общественных групп, осуществлявших заранее установленный план заключения мира с Германией, в дореволюционное время не существовало, и никаких ответственных переговоров за кулисами по этому поводу не велось. Естественно, что индивидуальные мнения – их можно, конечно, зарегистрировать, поскольку они не выходили за пределы частных разговоров, – в данном случае нас интересовать не могут.

Когда признанный вождь тогдашней «революционной демократии» Церетели в 1917 г. на августовском Государственном Совещании в Москве говорил: «Если бы не было революции, был бы сепаратный мир». – он безответственно повторял лишь стоустую, ходячую, дореволюционную молву. К сожалению, через много лет в эмиграции, игнорируя опубликованные ныне материалы, повторил эту легенду на одном из своих публичных выступлений Керенский, бывший генерал-прокурор Временного Правительства первого состава, подлинный творец Чр. Сл. Комиссии, занявший затем пост главы государства. Член того же коалиционного правительства, при котором рассматривалось царское дело и решалась судьба бывших венценосцев, в своей книге о происхождении революционной России без критики подошел к материалам и выводам советского исследователя. Книга Чернова появилась в 1934 г. Очевидно, не удалось еще окончательно похоронить в сознании современной нам общественности старый миф – так силен еще дореволюционный гипноз. Приходится поэтому полностью пересмотреть те факты, на основе которых обывательскую легенду все же пытаются превратить в исторический факт.

Глава первая. Пробные шары немцев

Поставим себе задачу критически просмотреть в большем или меньшем хронологическом порядке имеющиеся в нашем распоряжении данные, на которых базируется легенда о подготовке верховной властью сепаратного мира с Германией. Обозрение это надо начать с неофициальных предложений, шедших из вражеского лагеря и имевших целью закулисными переговорами добиться выхода России из международной игры. Инициатива такого планомерного натиска исходила если и не непосредственно от германского верховного штаба, то встречала, очевидно, его полное сочувствие.

1. Русская посредница (Письма Васильчиковой)

Русское общество, питавшееся во время войны в значительной степени слухами, до прославленной речи Милюкова в Гос. Думе 1 ноября 16 г., знало только об одном факте – о приезде в Петербург в декабре 15 г. из Австрии фрейлины Васильчиковой, выступившей в изображении тогдашних газет в роли передатчицы предложения о сепаратном мире. В действительности же этому приезду предшествовали три письма Васильчиковой, обращенные к Государю, – два из Австрии, 28 февраля и 17 марта, и третье – 27 мая из Берлина. В первом Васильчикова в самых общих чертах писала, что ее посетили три влиятельных лица (два немца и один австриец), не принадлежавшие к составу дипломатического корпуса, но находившиеся в сношении с царствовавшими представителями Австрии и Германии. Эти люди просили довести до сведения Царя ту беседу, которую они имели с находившейся более или менее в «плену», в своем имении в Земмеринге близкой русской царской семье фрейлиной. Васильчикова обращалась к русскому царю («сильнейшему властителю»), как к инициатору Гаагского мирного конгресса, с призывом своим «могучим словом» остановить пролитие крови, пока еще воюющие стороны находятся в одинаковом военном положении. Она писала, что ни в Австрии, ни в Германии нет «никакой ненависти против России», и что на ее вопрос о Дарданеллах собеседники ответили: «Стоит русскому царю пожелать, проход через проливы будет свободен». 17 марта по просьбе тех же лиц Васильчикова вновь повторяет содержание первого письма, не будучи уверенной в том, что письмо дошло по назначению. «Мы просим русского Государя, не побежденного, а победителя (после взятия Пржемышля) в качестве такового произнести слово мир, и ему пойдут всячески навстречу – и вопрос о Дарданеллах будет решен, конечно, не в пользу Англии, а России» – передавала Васильчикова слова своих собеседников. Перед тем она сообщала, что из секретнейшего источника известно, что Англия намерена себе оставить Константинополь и создать на Дарданеллах новый Гибралтар…

27 мая, т.е. больше чем через два месяца, Васильчикова писала уже из Берлина, что ее посетил министр ин. д. фон Ягов, которого она давно знает и который просил ее сообщить Царю, что Германия «искренне желает прекратить войну»: мир «вопрос жизни и смерти для обеих стран». «Оба соседние царствующие дома должны поддержать свои старые монархические и дружественные традиции». Продолжение войны считают здесь «опасным для династии». Политическими заправилами войны являются франкмасоны, радикалы и tuti quanti, цель которых низвергать троны. Россия выиграет гораздо больше, если она заключит «выгодный мир» с Германией, даже и в вопросе о Дарданеллах, ибо Англия, «несмотря на все свои обещания», никогда не позволит оставить Константинополь во власти России. Свидевшись с находившимся в плену племянником, Милорадовичем, Васильчикова с его слов передавала, что англичане, не стесняясь, говорят, что «как только будет мир, мы немедленно заключим союз с Германией, чтобы напасть на Россию». (Недаром Хомяков говорил про Англию – «коварный Альбион».) Васильчикова виделась с вел. герцогом Гессенским. «Лишнее говорить, – добавил автор письма, – с какой любовью он говорил про Вас и Императрицу и как искренне он желает мира и как радовался, что ф. Ягов решился со мной высказаться». «Это письмо будет доставлено в Царское Село, – заключала Васильчикова, – и передано дежурному флигель-адъютанту для передачи в собственные руки Вашего Величества. Смею просить приказать мне дать ответ, который могу передать ф. Ягову. Я буду его здесь ждать, а потом, увы, должна вернуться в Klein Vortenstein, который до окончания войны не имею права покинуть. Если Ваше Величество решит с высоты Вашего престола произнести слово мир, Вы решите судьбу народов всего мира, и если Вы пришлете доверенное лицо, одновременно такое же лицо будет послано отсюда для первых переговоров».

На первые два письма Васильчикова не получила никакого отклика, – это ясно из ремарок третьего письма. Ясно и то, что не реагировали и на третье письмо, так как приезд Васильчиковой в Петербург произошел больше чем через полгода и связан был со смертью ее матери. На основании царской интимной переписки можно утверждать лишь одно – первое письмо, адресованное через Ал. Фед., дошло по назначению. В письме 9 марта Ал. Фед. писала мужу в Ставку: «Посылаю тебе письмо от Маши (из Австрии), которое ее просили тебе написать в пользу мира. Я, конечно, больше не отвечаю на ее письма». Никаких дальнейших комментариев нет в письме, где выражается восторг по поводу взятая Перемышля: «Я так счастлива за тебя». «Хорошо представляю себе всеобщий восторг и благодарность» – шлет Царица дополнительную телеграмму, передающую и ее собственное повышенное настроение9. Важно отметить, что имп. Николай II, вопреки существующим в литературе утверждениям, из письма Васильчиковой никакого строжайшего «секрета» не сделал. Он передал письмо Сазонову, что совершенно определенно подтверждается письмом кн. Кудашева (представителя мин. ин. д. в Ставке) Сазонову 25 марта, которое передает разговор Кудашева с вел. кн. Ник. Ник.: «Осведомляя Вел. кн. о слухах, касающихся мира, Кудашев прибавил, что Сазонов не придал “слишком большого значения” переданному ему Государем письму, так как было слишком много намеков»10. Осведомлен был и военный министр Сухомлинов, занесший в дневник 24-го марта, что Вильгельм «закидывает удочки через лиц, находящихся за границей и близких Государю». Однако Царь «выразил твердую решимость довести дело до конца и не поддаваться ни на какие уступки…» Осведомлен был и русский посланник в Швеции Неклюдов.

2. Ходячая молва (Письмо принца Гессенского)

Между третьим письмом Васильчиковой и ее приездом в Россию прошло целых шесть месяцев. За это время были сделаны и другие попытки прощупать почву для возможного мира между Россией и Францией с Центральными Державами. Нас может интересовать лишь то реальное, что направлялось по адресу России. И здесь, конечно, останавливает внимание письмо принца Гессенского к сестре. О нем А. Ф. сообщила в Ставку мужу 17 апреля: «Я получила длинное, милое письмо от Эрни. Он пишет: “Если кто-нибудь может понять его (тебя) и знает, что он переживает, то это я…” Он стремится найти выход из этой дилеммы и полагает, что кто-нибудь должен был бы начать строить мост для переговоров. У него возник план послать частным образом доверенное лицо в Стокгольм, которое встретилось бы там с человеком, посланным от тебя (частным образом), и они могли бы помочь уладить многие временные затруднения. План его основан на том, что в Германии нет настоящей ненависти к России. Эрни послал уже туда к 28-му (2 дня тому назад, а я узнала об этом только сегодня) одно лицо, которое может пробыть там только неделю. Я немедленно написала ответ (все через Дэзи11) и послала этому господину, сказав ему, что ты еще не возвращался, и чтобы он не ждал и что, хотя все и жаждут мира, но время еще не настало. Я хотела кончить с этим делом до твоего возвращения, так как знала, что тебе это было бы неприятно. В., конечно, ничего абсолютно об этом не знает12. Все письмо очень милое и любящее. Оно меня очень обрадовало, хотя, конечно, вопрос о господине, который там ждет, а тебя здесь нет, был очень сложным. Э. будет разочарован».

К сожалению, письма принца Гессенского нет, очевидно, в «романовском архиве». Можно строить всякие догадки, но единственным фактом все-таки будет утверждение А. Ф. в письме к брату: «Хотя все и жаждут мира, но время еще не настало». Слухи рождались, ползли – иногда в атмосфере шпиономании и мерещившейся повсюду «измены» – совершенно фантастические, вплоть до таинственного посещения Царского принцем Гессенским. (Очевидно, получение письма не скрывалось от близкого придворного круга.) Французский посол направился к вел. кн. Павлу разузнать о настроениях. С ведома вел. кн. А. Ф. сообщала мужу 14 июня: «…Недавно у него обедал Палеолог и имел с ним долгую интимную беседу, во время которой он очень хитро старался выведать у Павла, не имеешь ли ты намерения заключить сепаратный мир с Германией, так как он слышал об этом здесь, и во Франции распространился об этом слух… Павел отвечал, что он уверен, что это неправда, тем более что при начале войны мы решили с нашими союзниками, что мир может быть подписан только вместе, ни в коем случае сепаратно. Затем я сказала Павлу, что до тебя дошли такие же слухи насчет Франции. Он перекрестился, когда я сказала ему, что ты и не помышляешь о мире и знаешь, что это вызвало бы революцию у нас – поэтому-то немцы и стараются раздувать эти слухи. Он сказал, что слышал, будто немцы предложили нам условия перемирия. Я предупредила его, что в следующий раз он услышит, будто я желаю заключения мира». Царь одобрил ответ жены: «Ты давала совершенно правильный ответ по вопросу о мире. Это как раз главный пункт моего рескрипта старому Горемыкину, который будет опубликован». Насколько волновали А. Ф. эти сплетни о «сепаратном мире», показывает тот факт, что через день она переписывает слова Палеолога, сказанные им по поводу сообщенной ему морганатической женой вел. кн. Павла беседы последнего с Императрицей: «Сегодня гр. Г(огенфельзен) посылает мне ответ Палеолога: “Впечатления, которые… Великий Князь вынес из своего разговора и который Вы… мне сообщаете от его имени, меня глубоко трогают. Я… придаю очень высокую цену прямому свидетельству, исходящему от… Великого Князя. Мое личное убеждение в нем не нуждалось. Но если я еще встречу неверующих, то отныне буду иметь право сказать: я не только верю, но и знаю”. Все это относительно вопроса о сепаратном мире», – добавляла А. Ф.

Те, кто старался доказать во что бы то ни стало планомерную закулисную работу А. Ф. по подготовке почвы для сепаратного мира, пользуются каждым поводом, каждым свиданием ее с иностранцем, каждым письмом, полученным или отправленным ею за границу, для того, чтобы заподозрить ее искренность, – они увидят в словах А. Ф. только «деланную наивность», наличность какой-то макиавеллистической хитрости. Подобный исторический анализ, сводящийся к произвольным натяжкам и кривотолкам, едва ли может быть целесообразен и приводит только к фантастическим построениям. Стоит ли этим заниматься? В качестве иллюстрации приведем один только пример, где побиты все рекорды в силу исключительно небрежного использования документов. Возьмем текст исторических изысканий Чернова. Рассказывая о выступлении Васильчиковой в Петербурге (т.е. в декабре 1915 г.), исследователь, пользуясь перепиской А. Ф. (письмо 25 июня), сообщает: «Еще до этого А. Ф. воспользовалась поездкой через Германию одного не названного по имени “американца из УМСА”, чтобы поручить ему дорогой побывать у принца Макса Баденского и принцессы Виктории и поговорить, как будто о совершенно невинном вопросе – соглашении относительно обращения обеих сторон с военнопленными. В Германии, очевидно, придавали очень большое значение этой инициативе бывшей принцессы Гессенской по завязыванию первой непосредственной связи между членами династии обоих воюющих государств. И Царица вскоре имела случай переслать мужу уже и письма – от этого американца, от “Макса” и от “Вики”. “Пожалуйста, – просит она, – не говори, откуда эти письма (только можно сказать Николаше (вел. кн. Н. Н.) насчет Макса, так как он смотрит за нашими пленными), они послали письма к Ане (Вырубовой) через шведов, а не через фрейлину (т.е. ту же Васильчикову), потому что об этом никто не должен знать, даже их миссия. Я не знаю, почему они так боятся. Я открыто телеграфировала Вике, что я благодарю за ее письмо и прошу ее благодарить Макса от моего имени за все, что он делает для наших пленных”». Автор весьма своеобразно препарировал письмо А. Ф. 25 июня утром А. Ф. сообщала мужу, что она примет одного из членов своего комитета помощи военнопленным в Германии, «одного американца» («из Союза Христианской Молодежи, как наш Макс»), только что вернувшегося из Сибири и обозревавшего там положение немецких пленных. В тот же день она вновь пишет Н. А.: «Я видела американца из Союза Христианской Молодежи и была глубоко заинтересована тем, что он мне рассказывал про наших пленных там и их здесь. Посылаю тебе его письмо, которое он собирается напечатать и распространить в Германии (и фотографии, на которых изображены наши военнопленные бараки). Он намерен докладывать только о хорошем с обеих сторон и не говорить о дурном и надеется таким образом заставить обе стороны работать одинаково гуманно». По Чернову, за те часы, которые протекли между двумя письмами, отправленными в один и тот же день, таинственный американец успел побывать в Германии, прислать А. Ф. письмо и одновременно письма от Макса и Вики! Вся эта фантастика вытекла из того, что в том же вечернем письме от 25 июня А. Ф. сообщала: «Сегодня вечером я получила письмо от Вики, которое посылаю тебе вместе с письмом Макса… Я дала знать тому американцу, который уезжает завтра в Германию, что я желаю, чтобы он повидал Макса, передал ему эти бумаги и рассказал бы ему обо всем, чтобы изменить их ложное мнение относительно нашего обращения с военнопленными». Дело действительно касалось обращения с военнопленными, так как в Германию дошло какое-то объявление, что в ответ на немецкие жестокости будут расстреливать 10 человек из захваченных на месте преступления, «где откроется, что мучили человека». А. Ф. обращала внимание на то, что в «бумаге», присланной от Вики, «все переврано» – там говорилось о расстреле первых десяти немецких пленных – «твоя мысль была совсем не та».

Но самую удивительную операцию с письмом Чернов произвел при изложении пути его пересылки: «Они послали письмо Ане через шведов (автор делает примечание – Густав V), а не через фрейлину (т. e. ту же Васильчикову)». Каждому должна бросаться в глаза несуразица: как могли «американец», «Макс и Вики» 25 июня пересылать письма через Васильчикову? На деле в письме значится, что родственные письма были направлены «Ане через одного шведа – нарочно ей, а не фрейлине – никто не должен об этом знать». Совершенно очевидно, что под фрейлиной, находящейся в Петербурге, не может подразумеваться берлинская Васильчикова…